Птичья кунсткамера

Александра Василевская,

кандидат биологических наук, орнитолог

«Троицкий вариант» №19(438), 23 сентября 2025 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Александра Василевская

Что это за птица с крючковатым клювом? Ястреб? Сокол? Канюк?

Нет. Это всем известная серая ворона (Corvus corone cornix). Просто у нее клюв такой, аномальный. Живет эта необычная ворона не в окрестностях Чернобыля, как можно было бы подумать, а в самом обычном дворе на юге Москвы.

Клюв этой вороны не просто крючковат: надклювье наклонено вбок, а подклювье изогнуто вправо. Кроме того, у нее вогнута внутрь правая лапа, а оперение довольно рыхлое и, судя по всему, ломкое. Живется ей нелегко — кривой клюв мешает кормиться так, как это делают обычные вороны. Но она справляется: когда подбирает корм, наклоняет голову так, чтобы брать его наименее искривленной частью клюва.

Аномальная особь серой вороны (Corvus corone cornix). Москва, Бирюлёво Западное, август-сентябрь 2025. Фото автора

Подобных этой вороне птиц, носителей морфологических аномалий, не так уж мало — более того, всё больше с каждым годом, как в России, так и за рубежом. Особи с искривленными, гипертрофированными клювами, а также с деформированными конечностями встречаются среди самых разных видов — и у других врановых, таких как галка (Corvus monedula), грач (C. frugilegus) и американский ворон (C. brachyrnynchos), и у синицевых, например черношапочной гаички (Poecile atricapillus), лазоревки (Cyanistes caeruleus) и большой синицы (Parus major), а также у неворобьиных птиц — большого пестрого дятла (Dendrocopos major), кольчатой горлицы (Streptopelia decaocto), удода (Upupa epops) и многих других. Часто пороки развития клюва и лап сочетаются с другими аномалиями, например алопецией (облысением) и аберрантной окраской. Об аберрантной окраске поговорим отдельно немного позже, а сейчас обратим внимание на деформации клюва и лап.

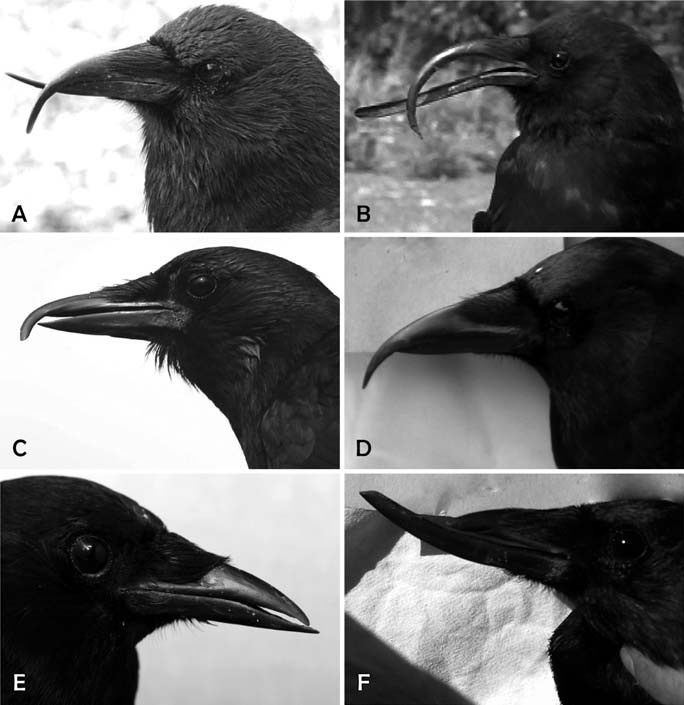

Американские вороны (Corvus brachyrchynhos) с признаками AKD: A, B — клестовость клюва; C, D — верхнечелюстной прогнатизм; E, F — нижнечелюстной прогнатизм. Из статьи: Van Hemert C., Handel C. M. Beak deformities in northwestern crows: evidence of a multispecies epizootic // The Auk. — 2010. — Т. 127. — №4. — С. 746–751

Исследования аномальных черношапочных гаичек и американских воронов, которые проводили на Аляске в конце 1990-х — начале 2000-х годов, показали, что многие случаи деформации клюва и лап ассоциированы с особым вирусным заболеванием — поецивирусной инфекцией AKD (avian keratine disorder), вызванной поецивирусом A (Poecivirus A) из семейства пикорнавирусов (Picornaviridae). Собственно, название поецивируса происходит от родового названия гаички, у которого он впервые был обнаружен (Poecile).

Черношапочные гаички (Poecile atricapillus) с признаками AKD: a, c — верхнечелюстной прогнатизм; b — нижнечелюстной прогнатизм; d — гипертрофия надклювья и подклювья; e, f — «клестовость» клюва (перекрещенные, как у клестов, надклювье и подклювье). Из статьи: Van Hemert C., Handel C. M., O’Hara T. M. Evidence of accelerated beak growth associated with avian keratin disorder in black-capped chickadees (Poecile atricapillus) // Journal of Wildlife Diseases. — 2012. — Т. 48. — №3. — С. 686–694

Пикорнавирусы — обширное семейство РНК-вирусов, к которым относятся такие «знаменитости», как возбудитель полиомиелита Enterovirus C, вирусы Коксаки Coxsackievirus, вирус гепатита A Hepatovirus A и даже риновирусы Rhinovirus, ответственные за 30–50% сезонных простудных заболеваний. Ближайшими же родственниками поецивируса являются представители рода Megrivirus, которые вызывают вирусный гепатит у домашней птицы (преимущественно кур, индеек и уток). О самом же поецивирусе пока известно крайне мало. Из тканей аномальных птиц (а также некоторых внешне здоровых) была выделена его РНК. И, собственно, всё. Неизвестно, как выглядит сам вирус (точнее, вирусная частица, вирион) — культивировать поецивирус пока не научились. Неизвестны ни точные пути передачи вируса, ни время его персистирования в организме птиц, ни, конечно же, способы его лечения. Сам по себе он не «проходит»: в самых запущенных случаях птицы гибнут от голода, поскольку чрезмерно разросшийся искривленный клюв не позволяет им кормиться. Также непонятно, почему у одних видов этот вирус распространен очень широко, а у других почти не встречается. Последний вопрос наиболее интересен. Часто предполагают, что заражению поецивирусом способствуют массовые скопления птиц у кормушек и у мусорных контейнеров — что, в общем-то, логично. Вообще, в некоторых местах наблюдается необычно высокая концентрация аномальных птиц — например, в нашей стране такие места отмечены в Калуге и в Кировской области, а по авторским наблюдениям, стоит добавить в этот список и некоторые районы Москвы. Вообще, вероятность встретить аномальную особь в городе обычно выше, чем в других местах, чему способствует несколько факторов. В городах плотность населения птиц зачастую бывает значительно выше, чем за городом. Благоприятные городские условия — более мягкий климат, обилие корма и пониженный пресс хищников — повышают шансы аномальных особей на выживание. Наконец, в городе аномальную птицу может заметить не только специалист-орнитолог, но и любой прохожий.

Аномальные особи галки (Corvus monedula) в микрорайоне Анненки г. Калуга. Вверху слева — верхнечелюстной прогнатизм; вверху в центре — нижнечелюстной прогнатизм; внизу в центре — «клестовость» клюва. Внизу слева — сочетание частичной алопеции и аберрантной окраски; справа — сочетание алопеции, деформации клюва и лап. Фото Л. В. Маловичко из статьи: Маловичко Л. В. Феномен концентрации морфологических аномалий у птиц на примере галки (Corvus monedula, Passeriformes, Corvidae) и его возможные причины / Л. В. Маловичко, Е. А. Коблик, В. И. Глазко, А. В. Матюхин // Зоологический журнал. — 2022. — Т. 101, №11. — С. 1273–1285

Но практически во всех известных на данный момент местах концентрации аномалий деформации клюва и лап, а также алопецию и аберрации окраски отмечают преимущественно у галок, хотя в тех же местах, где кормятся их стаи, встречаются и другие виды птиц, причем тоже в большом количестве.

Галка (Corvus monedula) с гипертрофированным надклювьем и подклювьем. Москва, Бирюлёво Западное, 01.05.2019. Фото автора

Галка (Corvus monedula) с гипертрофированным надклювьем. Москва, Бирюлёво Западное, 02.09.2024. Фото автора

Несколько реже — но относительно других видов всё равно достаточно часто — встречаются аномальные особи у других врановых: у той же серой вороны, а еще у грача.

Грач (Corvus frugilegus) с искривленным и расщепленным клювом. Расщепление на подклювье — возможно, следствие травмы. Москва, Бирюлёво Западное, 26.02.2022. Фото автора

Врановые — всеядные птицы, большие любители пищевых отходов и всякой мертвечины, постоянные посетители свалок и помоек. Так и хочется предположить, что аномалии могут быть вызваны прямо или опосредованно (через ослабление иммунитета) какими-то веществами в бытовом мусоре или падали, а врановым таких веществ достается больше, чем другим видам. Кроме того, врановые часто кормятся большими стаями. И тут вроде бы всё складывается: конечно же, массовые скопления способствуют быстрой и легкой передаче бактериальных, грибковых и вирусных инфекций (в том числе, хочется предположить, и поецивирусной инфекции), что также ослабляет иммунитет птиц и повышает вероятность появления аномалий. Более того, аномальные врановые чаще всего встречаются в местах с не самой благополучной экологической обстановкой — по крайней мере, это справедливо для наблюдений в Калуге и в Москве. Но всю эту стройную теорию ломают буквально три простых факта. Во-первых, птиц с аномальными клювами нередко находят в деревнях, например таковы некоторые случаи из Кировской области, где экологическая обстановка значительно лучше, чем в городах. И, кстати, там неоднократно были отмечены аномальные особи не только врановых, но и других воробьинообразных, в частности синицевых: большой синицы (Parus major) и пухляка (Poecile montanus). Во-вторых, на свалках и помойках большими стаями кормятся не только врановые, но и чайки, и сизые голуби. И у этих птиц особи с деформированными клювами и лапами встречаются значительно реже, чем у врановых. Наконец, самый банальный факт: аномальные особи встречаются и у тех видов, которые не собираются в большие стаи и не кормятся в «нездоровых» местах. Не в таких количествах, как у врановых, но всё же, не так уж и редко.

Восточный соловей (Luscinia luscinia) с «клестовостью» клюва. Москва, парк «Зарядье», 18.05.2021. Фото автора

А ведь есть еще одна сложность! При том что деформации клюва и лап часто ассоциируются с поецивирусной инфекцией, она может быть не единственной причиной аномалий (в данном случае мы не учитываем повреждения травматического характера). Например, искривление клюва может вызывать другой вирус — полиомавирус птиц (Aves polyomavirus 1), не родственный поецивирусу: он относится к семейству полиомавирусов — Polyomaviridae, которые содержат ДНК, а не РНК. Кроме того, некоторые аномалии развития клюва могут иметь и генетическую природу. Нельзя исключать и такого механизма: на генетическую предрасположенность к нарушениям развития клюва могут накладываться внешние факторы — воздействие каких-либо веществ, повышенного радиационного фона, вирусные, бактериальные и грибковые инфекции, отягощенность паразитами. Могут быть задействованы и еще недостаточно изученные эпигенетические механизмы возникновения аномалий. Существует и предположение, что проявлению морфологических аномалий может способствовать инбридинг. Полностью исключать такой возможности нельзя, но имеющиеся факты пока говорят о том, что городские популяции птиц не настолько изолированы от загородных, чтобы степень инбридинга была такой выраженной.

Словом, вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Но это загадки птиц с искривленными клювами и лапами. Может, с носителями другого типа аномалий — нетипичной окраски — ситуация яснее? И да, и нет. С одной стороны, механизмы возникновения аберрантной окраски изучены достаточно хорошо: в основном это результат мутаций. Известны, однако, и случаи нарушения окраски вследствие неполноценного питания и болезней. В Москве, например, то и дело встречаются серые вороны с выбеленными перьями — не полностью белыми, как у лейкистов и уж тем более альбиносов, а именно выбеленными. Это, как правило, молодые особи — вероятно, с ослабленным иммунитетом или недостаточно хорошо питающиеся.

Что же до мутантов, их в городе даже больше, чем загадочных обладателей кривых клювов. По наблюдениям в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге, наиболее часто встречающаяся окрасочная аномалия — это частичный лейкизм, когда у птицы на тех или иных участках тела растут чисто белые перья (конечно, там, где белых перьев в норме быть не должно). Из года в год белые перья при каждой линьке отрастают на одних и тех же участках заново. От альбиносов лейкистов отличить легко по цвету глаз: у лейкистов они всегда нормальной окраски, в то время как у альбиносов — красные из-за просвечивающих сквозь прозрачную, лишенную пигментов радужку кровеносных сосудов. Частичные лейкисты, как правило, ведут совершенно нормальную жизнь: нарушения окраски не мешают им ни кормиться, ни взаимодействовать с сородичами, ни выкармливать птенцов (поскольку за проявления лейкизма отвечают рецессивные аллели, птенцы, как правило, окрашены типично).

Самка домового воробья (Passer domesticus) с проявлениями частичного лейкизма. Москва, парк «Зарядье», 2019–2023 годы. Фото автора

Самка кряквы (Anas platyrchynchos) с проявлениями частичного лейкизма. Москва, Царицыно, 28.02.2019. Фото автора

И снова галки! И снова в тех же местах, что и особи с другими аномалиями. Видимо, это не простое совпадение. Сложное взаимодействие экологических, генетических и, вероятно, каких-то еще факторов в определенных местах способствует этой загадочной концентрации морфологических аномалий, вроде бы разных по природе — но, стало быть, связанных между собой.

Галки (Corvus monedula) с проявлениями частичного лейкизма. Москва, Бирюлёво Западное, 2018–2025 годы. Фото автора

Наконец, хотелось бы упомянуть еще об одной диковинке. Внешне эта аномалия проявляется отклонениями в окраске, но на самом деле она весьма глубокая. На некоторых московских водоемах случается видеть странных крякв, которые сочетают в своем оперении признаки одновременно самцов и самок. Самое любопытное то, что наряд этих уток меняется со временем. Одну такую крякву повезло наблюдать четыре года подряд. Если в 2021 году, когда она встретилась в первый раз, кряква была больше похожа на самку, то в 2024 году она практически «превратилась» в самца.

Изменение окраски со временем от более «самочьей» к более «самцовой» может указывать на то, что такие утки являются интерсексами — или, точнее, самками с нарушениями функций яичника. Что именно вызывает такую аномалию и насколько она распространена, пока еще неизвестно. Ее отмечали не только у крякв, но и у других уток. А вот может ли она встречаться у других птиц, тоже неясно.

Все эти аномалии, безусловно, требуют более глубокого изучения. На первом этапе можно было бы выявить места наибольшей концентрации аномалий и наиболее подверженные их проявлению виды. Затем в местах концентрации аномалий можно было бы организовать сбор биологических материалов от живых и мертвых аномальных птиц, выделять из них ДНК самих птиц и генетический материал вирусов (а также, возможно, бактерий и грибков), которые могут если не вызывать аномалии, то, по крайней мере, способствовать их развитию. В это же время можно было бы тщательно проанализировать экологическую обстановку в местах концентрации аномалий.

Только всесторонние и, что особенно важно, многолетние исследования помогут ответить на множество вопросов, которые окружают всю эту загадочную птичью кунсткамеру.

Василевская А. А. Предполагаемая интерсекс-особь кряквы Anas platyrhynchos в парке Зарядье (Москва) // Русский орнитологический журнал. — 2023. — Т. 32, №2313. —

Караваев А. А. Материалы наблюдений за городской популяцией кряквы Anas platyrhynchos с полиморфной окраской в Московской области // Русский орнитологический журнал. — 2021. — Т. 30. — №2049. —

Маловичко Л. В., Харин А. Н. Удод Upupa epops с аномальным клювом // Русский орнитологический журнал. — 2022. — Т. 31. — №2228. —

Маловичко Л. В. Феномен концентрации морфологических аномалий у птиц на примере галки (Corvus monedula, Passeriformes, Corvidae) и его возможные причины / Л. В. Маловичко, Е. А. Коблик, В. И. Глазко, А. В. Матюхин // Зоологический журнал. — 2022. — Т. 101, №11. —

Сахвон В. В. и др. Урбанизированная группировка черного дрозда (Turdus merula) в г. Минске: идентичный сценарий происхождения через два столетия // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук. — 2024. — Т. 69. — №2. —

Семёнова К. С., Амосов П. Н. Аномалии окраски оперения врановых птиц Corvidae в Санкт-Петербурге // Русский орнитологический журнал. — 2023. — Т. 32. — №2374. —

Сотников В. Н. и др. Встречи аномально окрашенных птиц в Кировской области // Русский орнитологический журнал. — 2021. — Т. 30. — №2144. —

Frésard L. et al. Epigenetics and phenotypic variability: some interesting insights from birds // Genetics Selection Evolution. — 2013. — Т. 45. — №1. — С. 16.

Harrison T., 2011. Beak deformities of garden birds // British Birds. V. 104.

Miller R. E., Fowler M. E. Fowler’s Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy, Volume 7. — Elsevier Health Sciences, 2011. — Т. 7.

Pourlis A. F. Developmental malformations in avian species. Manifestations of unknown or genetic etiology — a review // Asian Journal of Animal and Veterinary Advances. — 2011. — Т. 6. — №5. —

Sjögren A. K., Waldenström J. Dräktförändring hos en intersex gräsand Anas platyrhynchos över en sexårsperiod // Ornis Svecica. — 2021. — Т. 31. —

Van Grouw H. 2013. What colour is that bird? The causes and recognition of common colour aberrations in birds // Brit. Birds 106, 1:

Van Hemert C., Handel C. M. Beak deformities in northwestern crows: evidence of a multispecies epizootic // The Auk. — 2010. — Т. 127. — №4. —

Van Hemert C., Handel C. M., O’Hara T. M. Evidence of accelerated beak growth associated with avian keratin disorder in black-capped chickadees (Poecile atricapillus) // Journal of Wildlife Diseases. — 2012. — Т. 48. — №3. —

Zylberberg M. et al. Novel picornavirus associated with avian keratin disorder in Alaskan birds // MBio. — 2016. — Т. 7. — №4.

Окраска птиц

-

26.11.2025Птичья кунсткамераАлександра Василевская • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(438), 2025

26.11.2025Птичья кунсткамераАлександра Василевская • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(438), 2025

-

29.01.2025Диско-птицаЮлия Михневич • Картинки дня

29.01.2025Диско-птицаЮлия Михневич • Картинки дня

-

01.04.2024Голубоногие олухиЮлия Михневич • Картинки дня

01.04.2024Голубоногие олухиЮлия Михневич • Картинки дня

-

25.03.2024Красные птицыЮлия Михневич • Картинки дня

25.03.2024Красные птицыЮлия Михневич • Картинки дня

-

12.02.2024Мир глазами лазоревкиЮлия Михневич • Задачи

12.02.2024Мир глазами лазоревкиЮлия Михневич • Задачи

-

29.09.2023Зеленые птицыЮлия Михневич • Картинки дня

29.09.2023Зеленые птицыЮлия Михневич • Картинки дня

-

18.09.2023Дянь-цуй — «усеянный зимородками»Юлия Михневич • Картинки дня

18.09.2023Дянь-цуй — «усеянный зимородками»Юлия Михневич • Картинки дня

-

07.08.2023Розовые уткиЮлия Михневич • Картинки дня

07.08.2023Розовые уткиЮлия Михневич • Картинки дня

-

09.02.2023Лицо стервятникаВероника Самоцкая • Картинки дня

09.02.2023Лицо стервятникаВероника Самоцкая • Картинки дня

-

20.01.2023Двуликий сфенисцинЮлия Михневич • Картинки дня

20.01.2023Двуликий сфенисцинЮлия Михневич • Картинки дня

_200.jpg)

Аномальная особь серой вороны (Corvus corone cornix). Москва, Бирюлёво Западное, 09.08.2025. Фото автора