Зрение человека, животных и машин. Жизнь и работы Вадима Максимова

Елена Максимова,

ведущий научный сотрудник Лаборатории обработки сенсорной информации ИППИ РАН

«Троицкий вариант — Наука» №18 (437), 9 сентября 2025 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

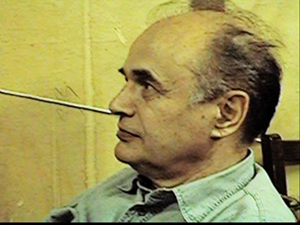

Публикуем воспоминания Елены Михайловны Максимовой, вед. науч. сотр. Института проблем передачи информации РАН, о ее супруге Вадиме Викторовиче Максимове (26.08.1937–14.04.2015), ярком представителе отечественной школы сенсорной физиологии, воспитаннике МФТИ, ученике и последователе Михаила Бонгарда. См. также тексты Олега Юрьевича Орлова о Вадиме Викторовиче, опубликованные в ТрВ-Наука1 и на сайте ИППИ РАН2.

Детство, семья и школа

Про детство Вадима я знаю из его рассказов. Он родился 26 августа 1937 года в Киеве. Мама, Ираида Семёновна, — машинистка; отец, Виктор Павлович, — инженер, химик. Жили в центре Киева на Фундуклеевской — в коммуналке, в комнате с высокими потолками. Летом 1941 года успели эвакуироваться в Кугульту (на севере Ставрополья), но в апреле 1942-го немцы вошли в Ставропольский край и продержались там пять с половиной месяцев. Было холодно и голодно, выживали благодаря умению отца делать многое своими руками — и лучше всех. Он вулканизировал резину автомобильных покрышек и делал галоши, которые долго носились. Научил местных жителей быстро колоть свиней прямо в сердце (до того им отрезали голову). Умер отец в эвакуации от туберкулеза. Во время немецкой оккупации ему приходилось прятаться, так как немцы расстреливали больных.

По окончании войны Ираида Семёновна с Вадимом вернулись в Киев. В воспитании мальчика принимала участие вся большая дружная семья отца. На каникулах Вадим жил у бабушки с дедушкой, в доме с садом на окраине Киева на берегу речки Лыбедь. Бабушка, Иустинья Ефимовна, разводила цветы и выращивала овощи, получала призы на сельскохозяйственных выставках, дедушка Павел был телеграфистом-железнодорожником. Всю войну они прожили в оккупированном Киеве, и дедушка скрывался в лесах, чтобы не работать на немцев, а бабушка, переодевшись крестьянкой, носила ему еду, ходила мимо немецких постов с корзиной продуктов, говорила, что идет на рынок продавать. И Вадим, и Толя, его двоюродный брат (старше его на две недели), всегда с удовольствием вспоминали детство в Киеве. Плавали на лодке по Днепру, охотились, были свободны и счастливы. В доме хранились подшивки журнала «Нива» за многие годы с приложениями (русская классика). Всё это Вадим перечитал.

В студенческие годы летние каникулы Вадим проводил в Крыму у дяди. Дядя Вадима, Евгений Павлович, — военный, инженер-полковник танковых войск. Он прошел всю войну, после ее окончания какое-то время служил в Германии в Потсдаме, потом был переведен в Москву, потом в Киев, а затем в Крым. Выйдя в отставку, остался жить в Крыму, сначала в Симферополе, потом перебрался в Севастополь. «На гражданке» разводил самые красивые тюльпаны, выращивал самые лучшие персики, самый вкусный виноград, делал вкуснейшее вино, мастерил мебель. Работал в школе лаборантом в физическом кабинете, где, к удивлению учителей, своими руками делал демонстрационные учебные пособия (поступая на работу, сказал, что учился в техникуме, умолчав про Военную академию). С Евгением Павловичем Вадим исходил Крым вдоль и поперек с палаткой и рюкзаками. Дядя, прекрасный пловец, научил его плавать с маской, как учил когда-то солдат, не умевших плавать. Тогда, в 1950–1960-е годы, маска была в новинку. Книжечка О. Ф. Хлудовой «Волны над нами» стала для Вадима лучшим учебником, а подводный мир — любовью навсегда. Он сам сделал камеру для подводной съемки. Подводные впечатления во многом определили и работу.

Физтех

Окончив школу, Вадим поехал в Москву поступать на Физтех. Сдал все вступительные экзамены на «отлично». Таких было двое — он и Саша Каплан3, тоже с Украины. Саша в 1979 году эмигрировал в США, стал лауреатом премий Гумбольдта (1996) и Макса Борна (2005). После перестройки приезжал в Москву, бывал у нас в гостях, и мы вспоминали студенческие годы.

Физтех был лучшим техническим вузом Москвы. Кроме теоретических занятий и семинаров, были прекрасные мастерские, где студентов учили работать на разных станках по дереву и по металлу. Вадим жил в общежитии, учился с удовольствием. Были друзья: Саша Каплан, Игорь Зенкин, Эдик Кононов, Толя Карасёв. По воскресеньям ходили в пешие, байдарочные и лыжные походы. После третьего курса Вадим с друзьями-однокурсниками на каникулах отправился на Аральское море. Плато Усть-Урт, пустыня, остров Барсакельмес, джейраны, сайгаки, разные суслики, ящерицы, туртушки, ушастые ежики... Зрение сусликов и песчанок, зрачковую реакцию сцинковых гекконов Вадим изучал потом с Олегом Орловым в ИППИ.

Аспирантура, лаборатория, защита

Студенты — Трифонов, Зенкин, Максимов, Кринский — захотели организовать на Физтехе кафедру биофизики, и это у них получилось! Вадим Максимов и Игорь Зенкин проходили практику в лаборатории зрения Института биофизики. Там мы и познакомились, поженились и проработали всю жизнь.

Это была особенная лаборатория. Заведующий — Николай Дмитриевич Нюберг4 — математик, специалист в области цветового зрения (ЦЗ) человека, константности цветовосприятия и цветной репродукции. В лаборатории работали еще один молодой математик — Дима Вайнцвайг; физики — Мика Бонгард, Миша Смирнов, Альфред Лукъянович Ярбус; биологи — Любовь Павловна Кузнецова, Георгий Александрович Мазохин-Поршняков (энтомолог), Алексей Леонтьевич Бызов (физиолог) и Олег Орлов (зоолог). В инженерной группе были радиотехник Костя Голубцов, слесарь Слава Дроздов и две замечательные лаборантки — Валя Тимофеева и Анюта. Вот такой коллектив людей разных специальностей, каждый в своей области ас, объединенных общими интересами: как работает мозг и как работает зрение. Коллектив друзей!

Вадим сначала работал под руководством А. Л. Бызова, изучал сетчатку лягушки (латеральное торможение). Защитил диплом, его оставили в аспирантуре Физтеха, и он перешел в группу Бонгарда, но за работами на сетчатке продолжал следить. Основным его интересом стала «проблема узнавания» (так называлась основная книга Бонгарда), или, как теперь говорят, распознавание зрительных образов. Далее — работа на первых вычислительных машинах у А. С. Кронрода в ИТЭФ в Черёмушках. Машина М-20 на радиолампах занимала двухэтажный дом. Она должна была работать круглые сутки, так как долго «раскочегаривалась» и медленно выходила на стационарный режим. Время работы на ней рассчитывалось по минутам. Ребятам нашей лаборатории выделяли по 15 минут в ночное время. Для отладки программы надо было заранее предугадать все возможные варианты ошибок и пути их исправления. Подготовка к 15 минутам машинного времени занимала от суток до недели.

Программа по распознаванию зрительных образов, которую написал Вадим, называлась «Геометрия». Эта работа стала темой кандидатской диссертации. Заставить его защититься было непросто, хотя всё было написано, даже переплетен черновой вариант. Очень этому поспособствовал ученый секретарь института В. И. Нейман. Он просто запер Вадима в своем кабинете и заставил его подписать официальные обязательства. Защита состоялась в 1976 году, уже после смерти Бонгарда. Было высказано мнение, что за эту работу можно присвоить докторскую степень, но Вадим и говорить об этом не захотел. Защитив кандидатскую, он больше к «Геометрии» не вернулся, хотя М. Н. Вайнцвайг считал эту программу лучшей из всего, сделанного тогда в области «проблемы узнавания». С материалами этой программы, в частности, картинками для обучения и «экзамена», которые рисовал Вадим, можно познакомиться в книге М. М. Бонгарда.

В 1971 году М. М. Бонгард погиб на Памире. Через год группа, занимавшаяся искусственным интеллектом, распалась. Вадим вернулся в биологию.

В конце 1960-х настала эра микроэлектродных регистраций реакций разных клеток сетчатки. У нас в лаборатории эту работу организовал и возглавлял А. Л. Бызов. Побывав за границей у Гуннара Светихина и Цунео Томиты, пионеров внутриклеточных исследований, он наладил в лаборатории производство жидкостных внутриклеточных электродов, которыми пользовались долгое время ученые всей страны. Бонгард и Костя Голубцов придумали и сделали усилитель с высокоомным входом и катодные повторители, и работа пошла. Мы были на мировом уровне. Бызов работал на сетчатке лягушки, Орлов и я — на горизонтальных клетках сетчатки рыб, Тамара Вишневская — на насекомых. Вадим увлекся клеточной физиологией и морфологией.

Морфология сетчатки

Для того, чтобы яснее понимать, каким клеткам принадлежат регистрируемые электрические реакции, было необходимо представление об объемном строении сетчатки. Внутриклеточные красители появились позже. Даже Светихин ошибся, считая, что регистрирует реакции (S-потенциалы) фоторецепторов. Не сразу стало понятно, что это реакции горизонтальных клеток.

Руками выпускницы кафедры гистологии биофака МГУ Т. А. Подугольниковой под фактическим руководством Вадима была проделана огромная работа: исследована организация мозаики рецепторов, горизонтальных клеток и биполяров сетчатки рыб, морфология горизонтальных клеток и их связи с другими клетками сетчатки. Получено трехмерное представление строения сетчатки по срезам и препаратам серебрения по Гольджи и Бельшовскому. Вадим был так увлечен, что мог говорить только о горизонтальных клетках. Он сделал модель горизонтальной клетки из хлебного мякиша на основе из тонкой медной проволоки (с соблюдением размеров в соответствующем масштабе). Особенно гордился постером, где на одном листе ватмана объединил результаты исследований на сетчатке ставриды. Помогали Тане и Вадиму (обучали методу и учили писать статьи) прекрасные гистологи Елена Александровна Бабурина и Екатерина Григорьевна Школьник-Ярос. Т. А. Подугольникова защитила кандидатскую. Официальным руководителем был обозначен А. Л. Бызов (полагалось, чтобы руководителем был доктор наук).

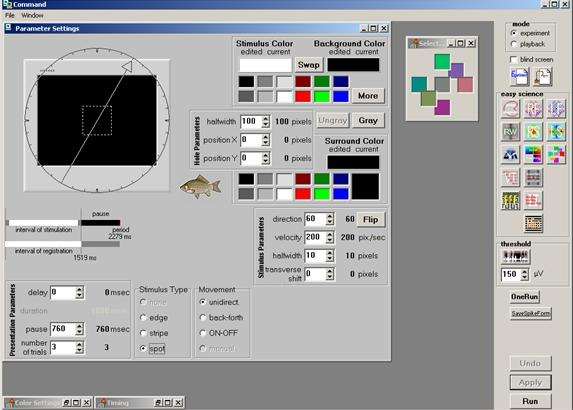

Интерфейс командного модуля комплекса для исследования зрения рыб

Полученные тогда результаты сейчас, спустя сорок лет, подтверждаются новыми мощными методами — генетическим мечением флуоресцентными красителями, реконструкцией по серийным срезам, SBEM, Eye wiring, и в новых статьях мы видим хорошо знакомые картинки.

Физиология сетчатки

Цветовое зрение, особенно проблема константности цветовосприятия, интересовала Вадима всегда. Этой проблемой обычно занимаются психологи, и считается, что константность — функция высокоразвитого мозга. На кафедре высшей нервной деятельности биофака МГУ в совместной работе с А. М. Диментманом и А. Я. Карась по методике оборонительного рефлекса было продемонстрировано на карпе константное восприятие окраски при наличии белого в поле зрения (проверялась и подтвердилась гипотеза Гельмгольца поправки на освещение). Вадим высказал идею существования простейших механизмов цветовой константности уже в сетчатке, в самом начале зрительного процесса. В его совместной работе со мной и О. Ю. Орловым на цветооппонентных ганглиозных клетках (ГК) живой рыбы (карась, карп) было показано, что реакция этих ГК на цветные выкраски неизменна при изменении в широких пределах спектрального состава освещения. Причем, как и предполагал Вадим, сведения об освещении поступают с периферии рецептивного поля ГК, организованной при помощи горизонтальных клеток. В 1971 году я по результатам этих опытов защитила кандидатскую диссертацию, выполненную под фактическим руководством Вадима.

Кривые спектральной чувствительности колбочек разных типов перекрываются. Для выяснения характера связей последующих нейронов сетчатки с фоторецепторами необходимо иметь возможность раздельного возбуждения каждого типа колбочек. Вадим придумал способ их селективного возбуждения. До этого метода практически одновременно додумались независимо (вероятно) и создатели «адаптивной оптики» — для возбуждения отдельных колбочек сетчатки человека in vivo.

Многим казалось, что Вадим разбрасывается: физиология и морфология клеток сетчатки, использование зрения в поведении и моделирование зрения... Сам он так не считал. «Зрение человека, животных и машин» — так он писал о своей специальности в официальных бумагах.

Тема константности была в нашей лаборатории традиционной. Механизм введения поправки на освещение, предложенный еще Гельмгольцем, проверяли на человеке, на насекомых. Николай Дмитриевич Нюберг считал, что без константности ЦЗ становится бессмысленным. Лучше всего Вадим сам написал об этом в предисловии к своей книге «Трансформация цвета при изменении освещения», которую посвятил памяти Н. Д. Нюберга. Книжка вышла в издательстве «Наука» в 1984 году. Вадима уговаривали защитить по этой книге докторскую. Он категорически отказался. Было много новых идей, и было жалко времени. А время он ценил, поскольку много болел: не прошла даром эвакуация и туберкулез отца.

Уже после написания книги было проведено много опытов на разных животных. Но многое осталось неопубликованным.

О возникновении цветного зрения

Наблюдения подводного мира привели Вадима к мыслям о возможности появления ЦЗ уже на ранних этапах эволюции — как только появились глаза, формирующие изображение. Как показывают генетические часы, в это время (докембрий) уже было четыре типа опсинов (белков зрительных пигментов). Для существования ЦЗ мало наличия нескольких типов рецепторов, необходима соответствующая обработка их сигналов (сравнение сигналов от разных типов рецепторов — оппонентность). Вадим предположил, что механизм сравнения сигналов соседних рецепторов предсуществовал в сетчатке до разделения предкового опсина. При появлении в рецепторах разных зрительных пигментов он стал использоваться и для цветоразличения. Вадим познакомился с палеонтологом Л. И. Новицкой, специалистом по ранним бесчелюстным — гетеростракам, жившим на мелководье. Отпечатки основания черепа этих животных свидетельствовали о существовании у них развитого мозга (12 пар черепно-мозговых нервов) и формирующих изображение, подвижных в орбите глаз (три пары глазодвигательных мышц). Дальше началось изучение условий освещения на мелководье. В Крыму и на Сардинии Вадим измерял спектрофотометром собственной конструкции изменения яркости света на дне и на зарослях посейдонии, которые возникают из-за ряби на поверхности воды (ripples). В этих трудных для зрения условиях (мелькающие и подвижные солнечные зайчики) обнаружение на дне пищи (или подводной лодки, как шутили коллеги) может существенно облегчаться при наличии оппонентной обработки сигналов от рецепторов с разной спектральной чувствительностью. Далее Вадим провел машинное моделирование, которое показало разумность этой идеи.

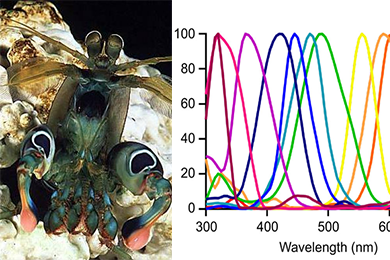

Вадим рассказал о своей гипотезе возникновения цветного зрения на международной конференции по зрительной экологии морских животных. Проходила она на принадлежащем Австралии острове Цапель на Большом Барьерном рифе, а организовал ее Джастин Маршалл, молодой австралийский исследователь, изучавший зрение раков-богомолов. Доклад Вадима был встречен «на ура». Материалы конференции были опубликованы. С английским языком при написании статьи помог Вадиму (прямо там же под пальмами) Эндрю Паркер (видный британский нейробиолог, работающий в той же области. — Прим. ред.). Гипотеза понравилась и цитируется «мэтрами».

Эндрю Паркер на той конференции представил свою гипотезу: зрение как спусковой крючок кембрийского взрыва видообразования. После конференции он нас сводил в Палеонтологический музей в Сиднее, где показал образцы беспозвоночных прекрасной сохранности из коллекции кембрийских отложений Burgess Shale (Бёрджесские сланцы, Канада). Уже в Москве мы получили подарок от Паркера — его научно-популярную книжку «В мгновение ока» с теплым дружеским автографом.

Еще одним результатом наблюдений подводного мира стала работа Вадима о зрении в мутной среде. Для работы механизмов константности в этих условиях необходима не только поправка на освещение по белому предмету в поле зрения, но и поправка на мутность — по черному предмету в поле зрения. Вспомним, что у многих рыб бывают ярко-белые и черные пятна, иногда расположенные как «глазки» рядом в хвостовой части. Были мысли и о типах покровительственной окраски: о скрадывающей противотени, о расчленяющей окраске. Всё это не опубликовано. У нас дома есть длинная полка, на которой плотно стоят «пакеты с мыслями». Там стоит и неоконченная статья про механизм константности у птиц.

Зрение птиц

Известно, что у птиц цветовое зрение основано на работе не трех, как у приматов, а четырех типов колбочек. Кроме трех, чувствительных в видимой человеком части спектра, есть колбочки, восприимчивые к УФ. Есть и другие особенности — внутриколбочковые окрашенные жировые капли-фильтры, искажающие, сужающие и сдвигающие кривые спектральной чувствительности зрительных пигментов в длинноволновую сторону. Как работает такая система ЦЗ? С профессором Орехово-Зуевского пединститута Еленой Николаевной Дерим-Оглу Вадим два сезона ставил опыты в природе на мухоловках-пеструшках в период выкармливания птенцов. Это была студенческая полевая практика. Три преподавателя и двадцать студенток «сидели на гнездах». Было показано, что птицы видят УФ: белые стимулы, окрашенные одни цинковыми (отражающими УФ), а другие — свинцовыми белилами (поглощающими УФ), неотличимые для человека, хорошо (уверенно) различаются птицами. Тот же результат мы с Вадимом получили потом в аналогичных опытах и на синицах.

Также было показано, что для птиц признак цвета важнее признака яркости. Кроме того, было показано, что механизм константности ЦЗ у птиц иной, нежели у человека, рыб и пчел. Вадим готовил большую статью про механизм константности ЦЗ у птиц. Елена Николаевна Дерим-Оглу умоляла Вадима защитить по этой работе докторскую или хотя бы написать большую статью. Но, увы, статья «Возможно ли константное восприятие окрасок без введения поправки на освещение?» также лежит неоконченная.

Зрение млекопитающих

Большинство млекопитающих — дихроматы. Бытует мнение, что для них цвет — признак неважный, что они не используют его в поведении. Вадим руководил дипломной работой Ани Каспарсон по ЦЗ собак. Они показали, что для собак цвет стимула важнее его светлоты. Статья «Color cues proved to be more informative for dogs than brightness», опубликованная в Science в 2011 году, заслужила высокую оценку в мировом сообществе исследователей ЦЗ.

Также Вадим вел с Костей Голубцовым работу по выявлению людей-дихроматов.

Для опытов на животных и человеке Вадим сам изготавливал стимулы: накрашивал, фотометрировал и отбирал из тысяч выкрасок нужные, исходя из знания кривых спектральной чувствительности фоторецепторов каждого вида (лягушка, рыба, птица, собака, кошка, человек). Он разработал специальную технологию нанесения красящей смеси (пигмент-гуашь, клей ПВА, зубной порошок) на бумагу. Из выбранного бумажного образца изготовлялся стимул, и кусочек под номером с данными фотометрии заносился в каталог, подобный атласу Оствальда (цветовой каталог начала XX века. — Прим. ред.). Были сделаны оптомоторные барабаны, пары на графопостроителе, экраны разных цветов для летков синичников.

Для исследования константности ЦЗ человека (наблюдение изменения окрасок при изменении освещения) была приспособлена обувная коробка с полупрозрачным «потолком» и окуляром, названная Аланом Гилхристом (американский биолог и психолог. — Прим. ред.) в одной из его статей «Maximov’ shoes box» («Обувная коробка Максимова»). Особенно Вадим гордился парой стимулов-метамеров (позеленее — справа, поголубее — слева), которые «менялись местами» при переходе наблюдения от освещения небом к освещению лампой накаливания или при переходе наблюдателя от южного окна к северному.

Приборы своими руками: оптомоторный барабан, shoebox. На стене — почетные грамоты за бесплодные дискуссии. Все фото — из семейного архива

Последним детищем Вадима стала компьютеризованная электрофизиологическая установка для отведения реакций от одиночных нейронов в мозге живой рыбы на разнообразные компьютер-генерируемые стимулы. Теперь, когда все увлечены Ca++, отведение реакций от одиночных клеток экстраклеточным микроэлектродом (разговор с клеткой «один на один» на целой живой рыбе по методу Дж. Леттвина и его коллег), пожалуй, делается сейчас только у нас и (вслед за нами) в Израиле на рыбах-стрельцах. Эту методику мы воспроизвели в университете Белграда. Из-за политических неурядиц работа не пошла, но мы надеемся ее продолжить. С сотрудниками Белградского университета у нас дружеские отношения.

Командировки: Франция, США, Финляндия...

Вадим всю жизнь учился. Радиотехник по образованию, он стал прекрасным программистом и профессиональным биологом, морфологом, физиологом. Когда в 1973 году представилась возможность поехать работать в физиологическую лабораторию во Францию (в Университет Пуатье), он выучил французский язык с нуля, позанимавшись месяц с очень хорошим преподавателем на кафедре. Вадим имел смелость, прилетев в Париж, позвонить по телефону в Лион и договориться о встрече, говоря по-французски. В другой раз он делал доклад по-французски в Париже в лаборатории искусственного интеллекта. Там он познакомился с профессором Ж.-К. Симоном, который, заинтересовавшись работами нашей лаборатории по рассказам Вадима, приезжал в наш институт и в нашу лабораторию. Вадима восхищало французское красноречие: от профессора Сорбонны до деревенского мэра — все говорили прекрасно! Джером К. Джером советовал знакомиться со страной, начиная с кухни. Вадим с удовольствием следовал этому совету. Он с восторгом вспоминал круассаны на завтрак, бифштексы в перце, картофель-фри, coq au vin, дыню с порто, буйябес и пиццу в Марселе, какие-то необыкновенные длинные эклеры и, конечно, кальвадос, арманьяк, куэнтро и вина. Привез пачку рецептов, и мы готовили луковый суп, луковый и сырный пироги, мелкий лук в карамели, разнообразные салаты. Вадим сам неплохо готовил, например утку в яблоках. Он священнодействовал долго, а мы изнывали от голода и запахов из кухни.

В 1988-м делегация русских ученых (Саша Петров, Саша Бонч-Осмоловский, Миша Островский, Вадим Максимов) побывала в США в лаборатории Маккана. Маккан унаследовал лабораторию Эдвина Лэнда (изобретателя, основателя компании Polaroid. — Прим. ред.), где занимались ЦЗ и цветной репродукцией. Им подарили фотоаппарат «Поляроид». Знакомство продолжилось: Маккан с женой и Алан Гилхрист не раз потом бывали в России.

Впечатлений было много. «Только не спрашивай меня об американских компьютерах», — горько сказал Вадим по приезду. Персональных ЭВМ у нас тогда не было. Свою книжку Вадим писал при помощи программируемого калькулятора, привезенного Ваней Пигарёвым из Германии. В США Вадиму помогли купить подержанный компьютер Columbia — на новый не было денег, — и долгое время он на нем работал. На этой машине была написана полушуточная игра, имитирующая эволюцию.

В университетах США и Франции Вадим рассказывал не только о своей работе, но и обо всем, что делалось в лаборатории. Он гордился ею: Ярбус исследовал роль движения глаз в зрении, Мазохин-Поршняков — зрение (ЦЗ) насекомых, Бызов — физиологию клеток сетчатки, Орлов, Максимова, Максимов — ЦЗ, константность ЦЗ на уровне сетчатки, Утина, Подугольникова — морфологию сетчатки. Шли работы по проблеме узнавания и искусственному интеллекту в группе Бонгарда, в которых участвовали М. С. Смирнов, И. С. Лосев, В. В. Максимов, М. Н. Вайнцвайг и М. П. Полякова.

Еще весной 1964 года М. А. Островский (тогда мы называли его просто «Миша», а сейчас он академик РАН) организовал в строящемся Пущине, в Институте биофизики, конференцию по рецепции. Там мы познакомились и подружились на всю жизнь с Виктором Говардовским, Лёней Францевичем, Феликсом Грибакиным, Сашей Минором, Валеркой Боровягиным и многими другими. Мы встречались нечасто, в основном на конференциях, но знали, что эти люди есть, и каждый из них — лучший специалист в своей области. Страшно сказать: многих уже нет в живых.

В 1980 году Миша Островский пригласил меня на workshop по зрению в Хельсинкский университет. Олег Орлов там и раньше работал и хорошо знал Доннера, Ройтера и других. Начиная с 1990-х годов мы с Вадимом и нашими студентами принимали участие в конференциях по зрению животных (Visionarium) в Финляндии на биостанции в Твярминне Хельсинкского университета. Там молодежь впервые пробовала свои силы за рубежом, встречаясь с учеными разных стран в чудесной дружеской обстановке на фоне моря и гранитных скал.

В других областях науки

Знания Вадима в области обработки зрительных изображений и его талант программиста использовались в его совместных работах с геологами (Юрий Иосифович Пиковский, Елизавета Яковлевна Ранзман, Майя Павловна Гласко, Шеле Айзикович Губерман). Тематика — обработка географических карт для прогнозирования наличия нефтяных месторождений на Земле и на Марсе, прогнозирование землетрясений. Губерман написал книгу об алгоритмах узнавания и в качестве соавтора включил Вадима. Работа Вадима состояла в обработке множества фотографий для проверки алгоритма.

Писал Вадим очень тщательно, долго, трудно, причем только то, что сам считал важным и достойным опубликования. Бывало, говорил: «Сегодня хорошо поработал, написал целое предложение». Но в этом предложении уже нельзя было изменить ни одной запятой. Он был очень требователен к тексту. Всю жизнь помнил советы Е. А. Бабуриной и редактора его книги Владика Полякова. Большинство его работ опубликовано в отечественных журналах: «Биофизика», «Нейрофизиология», «Сенсорные системы», «Доклады Академии наук». До перестройки нам настойчиво не рекомендовалось писать в иностранные журналы.

Теперь всё наоборот. Научная политика вынуждает нас печататься в престижных англоязычных журналах. В 2000 году после долгих уговоров Вадим согласился войти в редакцию вновь организованного журнала Journal of Integrative Neuroscience, где были опубликованы несколько наших статей, а в 2015-м — некролог Вадиму. Я сердечно признательна редакции JIN и его главному редактору Роману Познанскому за мемориальный номер.

Всё по графику

Вадим был очень организован. Последние сорок лет работал в основном дома (ему это разрешалось по состоянию здоровья). В 7:30 подъем, в 9 утра — за компьютер, сочинение статей и текстов докладов и отчетов, программирование; с 12 до 13 гулял в соседнем парке, всегда по одному и тому же маршруту. Во второй половине дня — обработка изображений, рисование картинок к статьям. В 22:00 — спать. По четвергам — семинары на Ленинском, по понедельникам (редко) — заседания ученого совета.

Вадим прекрасно знал научную литературу, не только современную — докапывался до первоисточников. В докомпьютерную эпоху он сделал на больших перфокартах каталог огромного объема, где на оборотной стороне каждой карточки был реферат прочитанной статьи. При помощи двух вязальных спиц по специальному коду можно было «вытряхнуть» карточку нужной статьи. Потом уже в компьютере возникла столь же хорошо организованная библиотека.

Он читал по-английски, по-немецки, по-французски, по-польски. Свои статьи и доклады по-русски писал длинными сложносочиненными предложениями, на английский переводил сам, никогда не упрощая выражения мысли. Вадиму очень нравился такой анекдот: Вернадский дал своему ученику статью на итальянском. Через неделю они снова встретились. «Вы прочитали?» — «Нет, я не знаю итальянского». — «Но у вас была целая неделя!»

Тщательно сделанные вещи

Вадим умел и любил работать руками. Вырезал по дереву, делал игрушки детям, переплетал книги. В 1980-е, когда ничего нельзя было достать, да и денег не было, он сделал полки для книг из подручных материалов — досок и железных деталей детских колясок. Доски обстругивал рубанком, шлифовал, обрабатывал морилкой, полировал. «Железяки» как-то специально обжигал на газу, покрывал олифой, красиво выгибал, делая из них кронштейны для книжных полок. Пригодились навыки работы в мастерских Физтеха.

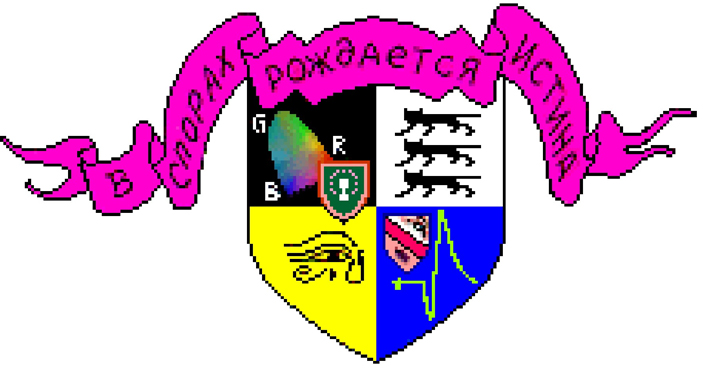

Вадим оригинально рисовал, но запрещал себе это занятие, чтобы не отвлекаться от работы. Осталось несколько неоконченных рисунков (научных, в основном): «Мондриан» и признаки оценки глубины. Он создал герб нашей лаборатории по всем правилам геральдики. На Новый год у нас в лаборатории бывало присуждение «почетных грамот» — рисовал их тоже Вадим. Свою тягу к изобразительному искусству он удовлетворял, делая картинки к статьям, обрабатывая цветные фотографии собственной программой «сегментации по цвету».

Он ценил тщательно сделанные вещи. Вспоминал всю жизнь свою игрушечную лошадку. Ее настоящая шкурка была прибита мебельными гвоздиками с блестящими полированными шляпками. Он с удовольствием реставрировал старинный письменный столик, копировал иллюстрации Билибина к русским сказкам. Его любимой книгой было «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» — учебник по традиционной китайской живописи. Свои ключи от квартиры он обязательно полировал, а головки художественно вырезал.

Вадим был во всём перфекционистом.

У Максимовых это — семейное.

Основные публикации В. В. Максимова

Максимов В. В. Трансформация цвета при изменении освещения. — М.: Наука. 1984.

Максимов В. В. Система, обучающаяся классификации геометрических изображений // Сб. Моделирование обучения и поведения. — М.: Наука, 1975.

Podugolnikova T., Maximov V. Analysis of cone — horizontal cell connectivity patterns in the jack Mackerel retina // Iugoslav. Physiol. Pharmacol Acta. 1998. Vol. 34. № 2. P. 325–333.

Maximov V. Environmental factors which may have led to the appearance of colour vision // Phil.Trans. R. Soc. Lond. B (2000) 355, 1239–1242. DOI: 10.1098/rstb.2000.0675.

Derim-Oglu E., Maximov V. Small passerines can discriminate ultraviolet surface colours // Vision Research. 1994. Vol. 34, No. 11, pp. 1535–1539. DOI: 10.1016/0042-6989(94)90155-4.

Kasparson A., Badridze J., Maximov V. Colour cues proved to be more informative for dogs than brightness // Proc. R. Soc. B. Vol. 280 (2013). No. 1766. DOI: 10.1098/rspb.2013.1356.

Maximov V., Maximova E., Damjanovic I., Aliper A., Maximov P. Color properties of the motion detectors projecting to the goldfish tectum: II. Selective stimulation of different chromatic types of cones // Journal of Integrative Neuroscience, 30 December 2014 (online ready). Vol. 14. No. 01 (2015). P. 31–52.

Guberman S., Maximov V., Pashintsev A. Gestalt and Image Understanding // Gestalt Theory, 2012 (ISSN0170–057X). Vol. 34. No. 2. P. 143–166.

Maximov V., Maximova E., Maximov P. Direction Selectivity in the Goldfish Tectum Revisited // Annals of the New York Academy of Sciences. 2005. V. 1048. P. 198–205. DOI: 10.1196/annals.1342.018.

Максимов В. В., Максимова Е. М., Максимов П. В. Классификация дирекционально-избирательных элементов, регистрируемых в тектуме карася // Сенсорные системы. 2005. Т. 19. № 4. С. 322–335.

Maximov V., Derim-Oglu E. Colour constancy in birds: an alternative mechanism? // Perception, v. 26, ECVP Abstract Supplement. 1997. P. 108–109.

Джафарли М. Т., Максимов В. В., Кезели А. Р., Антелидзе Н. Б. О константности цветовосприятия у низших обезьян // Сенсорные системы. 1991. Т. 5. № 3. С. 41–46.

Дерим-Оглу Е.Н., Павлова И. Ю., Максимов В. В. Цветовое зрение мухоловки-пеструшки (muscicapa hypoleuca) // Зоологический журнал. 1987. Т. 66. № 9. C. 1354–1362.

Кезели А. Р., Максимов В. В., Ломашвили Н. И., Хомерики М. С., Цхведиани Н. Г. Об участии зеленочувствительного приемника сетчатки кошки в цветоразличении // Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова. 1987. Т. 63. № 7. С. 883–889.

Максимова Е. М., Диментман А. М., Максимов В. В., Николаев П. П., Орлов О. Ю. Простейшие физиологические механизмы константности цветовосприятия в зрительной системе животных // Механизмы зрения животных. — М.: Наука, 1978. С. 96–134.

1 Олег Орлов. Вадим Викторович Максимов: Ученики и Учителя // «Троицкий вариант — Наука» №17 (436), 26 августа 2025 года.

2 iitp.ru/upload/news/1543/orlov_about_maximov.pdf.

3 Alexander Kaplan remembered as passionate scientist and excellent educator.

4 Олег Орлов. Диалоги Бонгарда и Нюберга о построении машинного мышления (1957–1968) // ТрВ-Наука № 419 от 24.12.2024.

Избранное

_200.jpg)

Елена Максимова (iitp.ru)