Штурм пика имени Сверхтекучего водорода

С. М. Комаров,

кандидат физико-математических наук

«Химия и жизнь» №4, 2025

Мы подобны карликам, усевшимся на плечах великанов;

мы видим больше и дальше, чем они,

не потому, что обладаем лучшим зрением, и не потому, что выше их,

но потому, что они нас подняли и увеличили наш рост собственным величием.

Бернар Шартрский

Получение сверхтекучего водорода подобно восхождению на Эверест: дойти до вершины почти невозможно. Однако физики упорно карабкаются по неприступным скалам, порой срываясь в глубокие расселины или выбирая путь, ведущий в тупик. И похоже, уже подошли к тому месту, где можно разбить лагерь для решающего штурма. А начиналась эта история в 1972 году, когда будущий академик В. Л. Гинзбург задумался: уникален ли жидкий гелий как носитель сверхтекучести и есть ли другие вещества, обладающие этим удивительным свойством?

Бриллиант на поле чудес

Хорошо было в первой половине XX века. Это было время, когда физики обнаружили Х-лучи, атомное строение материи, электрон, деление ядра, создали квантовую механику и теорию относительности. И перед исследователями раскинулось поле чудес, где открытия лежали буквально под ногами. Увы, размеры этого поля оказались не безграничны, и сейчас физики достают удивительные эффекты отнюдь не из-под ног, а вынуждены в поисках неведомого копать глубокие штольни либо забираться на неприступные вершины. Посмотрим на примере сверхтекучести, как это у них получается, каким огромным трудом теперь даются новые знания, какой изворотливостью ума и умением рук надо обладать, чтобы добыть ценный трофей. А водород в случае своей сверхтекучести ценный в прямом смысле слова: предшественники, работавшие на этой ниве, собрали неплохой урожай из почти десятка Нобелевских премий по физике.

На Земле известно лишь два вещества, способность которых к сверхтекучести доказана. Это гелий-4 и гелий-3. Сверхтекучесть первого, да и саму по себе сверхтекучесть, открыли в 1937 году независимо друг от друга П. Л. Капица и канадцы Джон Аллен с Доном Майзнером, работавшие тогда в Кембридже. Термин вошел в оборот с легкой руки Капицы, а теорию явления спустя четыре года предложил Л. Д. Ландау. Из нее следовало, что при сильном охлаждении в гелии есть две жидкости — нормальная и сверхтекучая.

Работать с жидким гелием-4, а это основной изотоп гелия и его много, относительно легко. Достаточно просто уметь получать из него жидкость, что в 1908 году первым сделал Хайке Камерлинг-Оннес, лауреат Нобелевской премии 1913 года за открытие сверхпроводимости. К 30-м годам производство жидкого гелия не представляло никакой трудности. Его наливали в сосуды Дьюара и ставили различные опыты. Наример, измерение момента инерции проводил сотрудник Капицы Э. Л. Андроникашвили. Суть идеи такова. Если жидкость нормальная, то вращающийся сосуд за счет трения о стенки вовлекает ее в движение, а сверхтекучая проскальзывает (то есть остается на месте) и никакого вклада в момент инерции не дает. Чем больше сверхтекучей компоненты, тем меньше момент инерции системы с жидким гелием. Опыт был поставлен весьма остроумно. В сосуд с жидким гелием опускали стопку дисков из алюминиевой фольги. При вращении сосуда сверхтекучая компонента свободно проходила между ними, а нормальная тормозилась и вызывала затухания крутильных колебаний этой стопки. По времени затухания определяли момент инерции. В сущности, эти измерения подтвердили справедливость теории Ландау, а П. Л. Капица и Л. Д. Ландау получили Нобелевские премии (в 1978 и 1962 годах) за изучение сверххолодных состояний и особенно сверхтекучести жидкого гелия-4.

Как вспоминает Э. Л. Андроникашвили в своих мемуарах (см. «Химию и жизнь», 1977, № 8–12, 1982, № 1–3), работа у них шла весело и интересно. Конечно, не без технических трудностей, но одним из значимых затруднений были не столько время от времени взрывавшиеся дьюары с жидким гелием, сколько необходимость держать дверь в лабораторию плотно закрытой. В случае оплошности туда мог просочиться Ландау, а в его присутствии вероятность отказа оборудования и взрыва дьюара с жидким гелием многократно возрастала.

Невозможная сверхтекучесть

Сверхтекучесть гелия-3 потребовала гораздо больших усилий прежде всего потому, что никакой сверхтекучести у него быть не может в принципе. Как же так случилось, что она не только есть, но принесла две Нобелевских премии — за открытие и за объяснение механизма? Обратимся к теории сверхтекучести.

Суть этого явления в следующем. Жидкость из-за трения теряет энергию, передавая ее поверхности, по которой течет, и течение тормозится. Однако при низкой температуре, ниже 2,17 К, в гелии возникает квантовая жидкость, все атомы которой теряют свою индивидуальность и образуют одну огромную частицу. По законам квантовой механики частица теряет и поглощает энергию неделимыми порциями — квантами. Сверхчастица велика, ей для обмена энергией требуется большой квант. А сила трения мала, она такой большой квант выдать не может. В результате обмен энергиями запрещен, и квантовая жидкость течет без потери энергии, то есть без трения.

Для знакомого нам макроскопического мира идея звучит бредово: как это много и в одну? Однако в квантовом мире, когда очень холодно и материей управляют квантовые законы, возникает чудо: много частиц теряют свою индивидуальность и начинают вести себя как единое целое. Это чудо называют конденсатом Бозе — Эйнштейна, а за его открытие Нобелевскую дали в 2001 году.

Однако, чтобы слиться в конденсат, частицы должны обладать одним свойством, точнее, наоборот, не иметь одного квантового свойства — спина. Добиться этого можно разными способами, а порой получается и само собой, если число элементарных частиц каждого типа, слагающих данную частицу вещества, четное. У атома гелия-4 именно так и выходит: в нем два протона, два нейтрона и два электрона, их спины друг друга гасят.

Не так у гелия-3, для компенсации у него не хватает одного нейтрона, поэтому спин у атома имеется. Гелий-3 весьма редкий изотоп, в атмосфере Земли его содержание всего 35 тысяч тонн, или 0,000137% от атмосферной доли гелия-4. Уже из этих чисел видно, что работать с ним трудно. Тем не менее в 1948 году удалось получить жидкий гелий-3. Однако до поры до времени никто и не думал, что у него может быть сверхтекучесть. Это время наступило после того, как физики разобрались со сверхпроводимостью.

Какое отношение имеет сверхпроводимость к сверхтекучести? Оказывается, самое прямое: сверхпроводимость это и есть сверхтекучесть жидкости, состоящей из электронов проводимости. Так что недаром два великих советских физика-теоретика, академики и нобелевские лауреаты Л. Д. Ландау и В. Л. Гинзбург создавали теории обоих явлений, причем одна базировалась на другой. Первым же единство механизмов сверхтекучести и сверхпроводимости строго доказал академик Н. Н. Боголюбов.

Однако заслуга в объяснении механизма сверхпроводимости принадлежит не им, а двукратному нобелевскому лауреату Джону Бардину (он открыл еще и транзистор), Леону Куперу и Джону Роберту Шрифферу, получившим Нобелевскую премию в 1972 году. Главное, что они нашли, — действующее лицо механизма сверхпроводимости, а именно па́ры электронов, их теперь называют куперовскими парами. Они-то и помогли объяснить, почему электронная жидкость сверхтекучая, хотя электрон не способен обеспечить сверхтекучесть. У него же есть спин, поэтому он не может входить в конденсат и обречен вечно сталкиваться с колеблющимися атомами решетки, другими электронами, дефектами кристаллического строения, обмениваться с ними энергией и так вызывать электросопротивление. Однако достоверно известно, что при низкой температуре у сверхпроводника электрон движется без сопротивления. Как? А вот так — объединившись в пары и потеряв свой спин, после чего пары электронов, подобно атомам гелия-4, могут собраться в конденсат Бозе — Эйнштейна и стать сверхтекучими. Силой, объединившей электроны в пары, стали сами элементарные колебания кристаллической решетки — фононы.

Базовая статья Леона Купера про способность электронов объединяться в пары при низкой температуре вышла в 1956 году. А в 1959 году физик-теоретик и будущий академик Л. П. Питаевский, работая вместе с Л. Д. Ландау, предположил, что и атомы гелия-3 тоже способны объединяться попарно за счет сил Ван-дер-Ваальса. Это предположение подтвердилось в 1972 году, когда физики научились охлаждать вещество практически до абсолютного нуля. При охлаждении ниже 3 мК и давлении 34 атмосферы американцы Дуглас Ошеров, Роберт Ричардсон и Дэвид Ли обнаружили в гелии-3 целых две сверхтекучие фазы, за что получили Нобелевскую премию в 1993 году. А в 2003-м Нобелевскую награду за объяснение механизма получил Энтони Леггет в совместной премии за механизмы сверхпроводимости и сверхтекучести с академиками А. А. Абрикосовым и В. Л. Гинзбургом.

Вершина имени Сверхтекучего водорода

Ну хорошо, с гелием, пусть и не без труда, разобрались: оба изотопа можно заставить течь без трения. И это всё? Больше ни с какой субстанцией так поступить нельзя? Сверхтекучесть — это не система, а чисто гелиевый казус? Нет, не так. Расчет, проведенный в 1972 году В. Л. Гинзбургом и А. А. Собяниным, предсказал, что по меньшей мере есть еще один элемент. Это водород. Он должен стать сверхтекучим при 6 К. Одна беда — при этой температуре он уже не жидкость, а твердое вещество: водород замерзает при 14 К. Гелий все-таки оказался уникумом, он не замерзает даже при охлаждении практически до абсолютного нуля. Иначе мы бы и не знали, что есть такое явление, как сверхтекучесть.

Если водород твердеет раньше, чем становится сверхтекучим, как же доказать, что у него есть сверхтекучая жидкость? Надо проявить недюжинную смекалку. Если сравнить изучение сверхтекучести гелия-4 с восхождением на Эльбрус, то история с гелием-3 окажется подъемом на пик Коммунизма, ну а поиск сверхтекучего водорода сравним со штурмом Эвереста. Ведь нужно не просто очень глубоко охладить вещество, а потом работать с ним, что само по себе задача не простая. Требуется сохранить при таком охлаждении жидкость жидкостью, а не получить кусок льда. Иными словами, сверххолодная жидкость должна быть переохлаждена. И потом придется измерять ее характеристики, причем измерять так аккуратно, чтобы ничего не испортилось: и жидкость осталась жидкостью, и ее сверхтекучая компонента (если она есть) никуда не исчезла во время измерения.

А что в результате? Исследователю понятно что — уважение коллег и Нобелевская премия. Науке и технике — новые методы работы со сверххолодным веществом, ну и какие-то случайные побочные открытия. А человечеству — очередной шажок за грань неведомого. Будет ли от этого какая-то практическая польза — пока не ясно. Но таков уж путь человеческого познания. От короткоживущих элементов с большими порядковыми номерами тоже толку не видно, однако такой шедевр инженерного искусства, как гигантская фабрика сверхтяжелых элементов в Дубне, работает и совершенствуется.

В лагере у подножия

Вернемся к сбору экипировки для штурма вершины имени Сверхтекучего водорода. В принципе человечество за XX век научилось неплохо переохлаждать жидкости. Секретов успеха несколько, а применительно к жидкому водороду пригодятся две идеи. Первая — получить тонкую пленку жидкого вещества на специально подобранной подложке. Физика тут такая. Затвердевание всегда начинается с запаздывания по достижении некоторого переохлаждения. Причина в том, что родиться кристаллу из жидкости трудно. Едва он появляется на свет, как жидкость пытается зародыш кристалла поглотить и успешно это делает, если переохлаждение невелико. У зародыша есть два исхода: либо быстро расти, сокращая поверхность на единицу объема кристалла, а для этого нужно большое переохлаждение, либо раствориться, едва возникнув. Структура подложки, по которой растеклась тонкая пленка жидкости, может как помочь зародышу, так и помешать ему. То есть либо сузить температурный интервал существования переохлажденной жидкости, либо расширить его. Гинзбург попытался выйти на сверхтекучий водород, создавая тонкие пленки на разных подложках, но не преуспел.

Другая идея — разбить жидкость на мелкие капли. Здесь сама поверхность капли стабилизирует жидкость, мешая зарождению и росту зародыша кристалла. Этот способ тоже опробовали и опять безрезультатно: капель жидкого водорода с требуемой температурой получить не удавалось, одни ледышки. Так, не достигнув даже места для промежуточной стоянки, покорители вершины имени Сверхтекучего водорода вернулись на равнинную базу.

Жизнь гелиевых капель

Следующий подход к штурму вершины начался в 90-е годы. Это случилось благодаря двум новинкам. Во-первых, развитие ЭВМ сделало возможным проводить достаточно масштабных компьютерных экспериментов. В частности, в 1991 году Филипп Синдзингре из парижского Университета Пьера и Мари Кюри с коллегами из США промоделировал поведение кластеров из нескольких молекул водорода. Самый большой кластер, который удалось рассчитать, состоял из 33 молекул. И он ни при какой температуре не переходил в сверхтекучее состояние, затвердевал раньше. А вот кластеры из 13 и 18 молекул водорода становились полностью сверхтекучими в интервале от 2 до 1 К. То есть штурм вершины еще усложнился и стал похож на восхождение Рейнгольда Месснера на Эверест без кислородного баллона. В самом деле — одна задача работать пусть с тонкими, но пленками, пусть с мелкими, но каплями. И совсем другая — с объектами из десятка-другого атомов! Их и создать-то не просто, что уж говорить об измерениях, да еще при температуре почти абсолютного нуля.

Создавать и изучать маленькие кластеры водорода помогла другая новинка, суть которой — формирование и изучение микроскопических капель жидкого гелия. В 1990 году Ади Шайдеманн и Ян Петер Тоннес из гёттингенского Института динамики жидкостей (ныне динамики и самоорганизации) Макса Планка и Дж. А. Нортби из Университета Род-Айленда первыми не только получили капли сверххолодного гелия, но и нашли способ, как в эти капли добавлять один-два атома чужеродного вещества; в их опытах это был родственный гелию неон. А в 1992 году Судханшу Гоял и Дэвид Шутт, студенты химфака Принстонского университета, под руководство Джиачинто Сколеса пошли дальше и поставили опыт, который теперь почти без изменений стал важнейшим методом изучения одиночных молекул, мелких кластеров и вообще квантовых систем с помощью вращательно-колебательной или, используя англоязычную кальку, ротационно-вибрационной спектроскопии. Специалисты отмечают, что за тридцать с лишним лет исследований только обзор этого метода, а он называется HENDI от HElium NanoDroplet Isolation (изоляция гелиевых нанокапель), тянет на солидную монографию. Даже странно, что создатели этого метода до сих пор не удостоены Нобелевской премии, вполне заслуженной.

В чем его суть? Американские химики внедрили в гелиевые капли по одной молекуле секстафторида серы, а потом стали облучать эти капли лазером с переменной частотой излучения. Если частота совпадала с частотой поглощения внедренной молекулы (ее назвали хромофором), то она поглощала квант света. И возбуждалась, то есть начинала либо вращаться, либо вибрировать, либо и то и другое — зависит от частоты.

Эти движения нагревали каплю. Из капли испарялись атомы гелия, и в немалом числе. В результате стоящий далее масс-спектрометр фиксировал их убыль. А отчего ее отсчитывали? От числа атомов, которые оказывались в масс-спектрометре, если частота света была не та и ничего такого не происходило: ни поглощения, ни испарения. Получался спектр — зависимость числа испарившихся атомов гелия от частоты облучения. По нему можно судить о поведении молекулы хромофора, поглощенной ею энергии, которую она затем передала капле.

На подходе к тупику

В 1998 году, оснастившись компьютерным оборудованием и программами для моделирования, а также установкой для получения капель гелия и вращательно-колебательной спектроскопии, на штурм вершины имени Сверхтекучего водорода устремилась группа под руководством всё того же Яна Петера Тоннеса, который с давних пор был директором гёттингенского института. А состояла группа из российских физиков — Славы Гребнева, Андрея Вилесова и Бориса Сартакова, последний работал в Институте физических проблем имени П. Л. Капицы РАН. Для изучения кластера они в качестве хромофора выбрали молекулу карбонилосульфида, OCS.

Поначалу, как и положено перед трудным восхождением, тренировались — искали сверхтекучесть в жидком гелии, благо она там точно есть. Только неизвестно, при каком охлаждении: все-таки размер частиц должен сказаться на температуре перехода. Согласно базовой гипотезе, если капля остужена до температуры сверхтекучести, то на спектре пропадет один пик, а именно — тот, который отвечает за вращение молекулы хромофора. Почему? Грубо можно сказать так. Когда молекула хромофора вращается свободно, без трения, то она никак не обменивается энергией с каплей и не нагревает ее, то есть никакой убыли атомов из капли нет — нет и пика на спектре при этой частоте. А если капля не сверхтекучая, то вращающаяся молекула увлекает за собой часть жидкости, капля от этого движения нагревается, и пик на спектре имеется там, где ему и положено быть. Это пик обозначают буквой Q, так его и станем называть далее.

Опыт удался сразу: при использовании капель гелия-4 никакого Q-пика на спектре не было, то есть хромофор вращался без трения. Однако точно ли это сверхтекучесть? Нет ли какой ошибки? Любой альпинист знает — прежде чем наступить на камень, нужно проверить, надежен ли он? Поэтому физики из Гёттингена провели контрольный опыт с каплями гелия-3, который в условиях опыта точно не сверхтекучь. И получили ожидаемый результат: хромофор вращался несвободно, капля грелась и пик на соответствующей частоте поглощения возникал.

А затем, как бывалые восходители, сделали еще одну проверку — стали подмешивать в гелий-3 атомы гелия-4. Подчиняясь законам термодинамики, они проникали внутрь капли гелия-3 и собирались вокруг инородного тела, молекулы хромофора, то есть формировали кластер. Очевидно, что при достаточном большом числе собравшихся в нем атомов должна была проявиться сверхтекучесть гелия-4. Так и случилось. При размере кластера в 100 атомов Q-пик исчез, то есть молекула хромофора завращалась свободно. Стало быть, всё отлично, три проверки, метод работает, можно собираться в трудный поход!

Правда, имелась одна странность, казавшаяся несущественной: момент инерции у карбонилсульфида в гелии был в три раза выше, чем у свободной молекулы. Для объяснения привлекли квантово-механический расчет, и он показал, что причиной служит образование по талии молекулы хромофора кольца из шести атомов гелия. Из-за кантово-механического запрета оно не могло вращаться вместе с хромофором, однако, оставаясь на месте, тормозило движение за счет сил Ван-дер-Ваальса. Ну да и ладно, мало ли странностей в квантовом мире — махнули рукой смелые исследователи и в 2000-м пошли на штурм вершины.

Водородное фиаско

Для начала установку модифицировали — добавили блок, в котором находился разреженный газ холодного водорода. Капли гелия, пролетая сквозь этот блок, захватывали молекулы водорода, те пробирались внутрь и образовывали кластер вокруг хромофора, в качестве которого служил тот же карбонилсульфид, хорошо проявивший себя в опытах с гелием.

Первые опыты были неудачны: кластеры водорода, сформированные в каплях сверхтекучего гелия-4, а температура этих капель была 0,37 К, не хотели становиться сверхтекучими, составляющие их молекулы увлекались вращением хромофора, и Q-пик в спектре не исчезал. Чтобы двигаться вперед, нужно было понижать температуру. А как? С помощью гелия-3, ведь его капли холоднее, чем у гелия-4. Однако без гелия-4 никак не обойтись: если капля не станет сверхтекучей, движения хромофора осложнятся. Как быть? Тут-то и пригодились опыты по созданию кластеров тяжелого гелия в легком.

В конце концов структура гелиевой капли выглядела так. Снаружи — оболочка из испаряющегося гелия-3, внутри — шар из сверхтекучего гелия-4, далее кластер из нескольких молекул водорода и в его центре хромофор. Температуру всей конструкции оценили в 0,15 К. И тут пришла удача: у кластеров из 14, 15 и 16 молекул водорода при столь низкой температуре Q-пик пропал. Это был серьезный намек на переход таких кластеров в сверхтекучее состояние.

Ну что, дело сделано? Можно готовиться к подаче заявки в Нобелевский комитет, ведь все предыдущие открытия сверхтекучести заканчивались Нобелевской премией, а то и не одной? Ничуть не бывало.

Вскоре выяснилось два нюанса. В 2000 году исследователи занимались с, так сказать, крупными кластерами водорода. А в 2002-м обратили внимание на маленькие кластеры, состоящие менее чем из десяти молекул. И тут оказалось, что хромофор свободно вращается в кластере из пяти и шести молекул водорода. А в кластере большего размера и вплоть до 13 молекул — опять несвободно. При сверхтекучести такого не может быть, уж если она появилась, значит появилась. Поэтому для объяснения привлекли уже сработавшую идею: водород также формирует кольцо из пяти и шести молекул на талии карбонилсульфида, как и гелий, и квантовая механика запрещает увлечение таких колец вращающейся молекулой хромофора. Однако критики пошли дальше и стали заявлять, что и в крупных кластерах работает аналогичный эффект: молекулы водорода формируют несколько колец, которые в силу тех же квантово-механических условностей не могут следовать за движением хромофора, и никакой сверхтекучей жидкости тут нет.

Вторую каплю яда добавила работа Д. Т. Мура и Р. Е. Миллера из Университета Северной Каролины. Они нашли пропажу Q-пика у кластеров из 12 и 13 молекул полутяжелого водорода HD, а это вещество имеет спин и к сверхтекучести не способно. Получается, что несколько лет исследователи шли по неверному пути: оказалось, что по виду спектра нельзя судить о наличии сверхтекучести, появление и исчезновение линий может быть связано с каким-то другим эффектом.

Впрочем, найденный прием — окружить молекулу хромофора квантовыми кольцами, после чего она станет вращаться в этом окружении без трения, — тоже очень интересен. Фактически это некий новый тип сверхтекучести, так сказать, одномерная сверхтекучесть, которая конечно же требует своего дальнейшего изучения.

Поиски момента инерции

И вот наступил 2025 год. С начала штурма вершины прошло уже 53 года, с последней попытки — 15 лет. Исследователи тщательно готовились к новой экспедиции, «в гости» к сверхтекучему водороду и перепробовали несколько хромофоров. Были среди них фтороводород, угарный и углекислый газы, синильная кислота, закись азота. Всё без толку. Порой удавалось наблюдать на спектрах свободное вращение хромофора для кластеров отдельных размеров, но это наверняка был тот же эффект «одномерной» сверхтекучести.

С помощью больших органических молекул вроде зеленого пигмента фталоцианина магния удалось создать и изучить гигантские кластеры водорода — до 1000 молекул, но и с их помощью ничего внятного выяснить не удалось. И в конце концов к 2016 году Андрей Вилесов, перешедший в Университет Южной Калифорнии, помог коллегам из Университета Британской Колумбии во главе с Момозой Такамасой отточить мастерство в работе с новым хромофором — молекулой метана. И это дало результат, опубликованный в свежей работе, которая и стала информационным поводом для настоящего рассказа (Sci. Adv. 11, eadu1093, 2025).

Похоже, физики из Канады и Японии рассуждали примерно так. А что если, изучая спектры, мы смотрим совсем не туда? Что если нет никаких свободно вращающихся молекул в кластерах холодного водорода? А что есть? Теория Ландау есть, которая утверждает: сверххолодная жидкость состоит из двух компонент — нормальной и сверхтекучей. В этом случае часть кластеров будет нормальной, что обеспечит все линии в спектре, заглушив картину от сверхтекучей компоненты. Значит, надо вернуться на восемьдесят с лишним лет назад и воспроизвести на новом уровне опыты Андроникашвили: измерять момент инерции и по нему рассчитывать соотношение компонент. Тем более что и аналог стопки дисков имеется — это молекула хромофора, вращающаяся в водородном кластере. Если она вращается в сверхпроводящем кластере, никакого вклада в момент инерции не будет, если в нормальном — вклад будет большим. В сумме выйдет нечто среднее, зависящее от соотношения компонентов.

Осталось сравнить вычисленное и измеренное значения момента инерции и подобрать такое соотношение компонентов, чтобы эти значения сравнялись. А можно идти и другим путем — провести компьютерное моделирование, из него определить соотношение компонентов, вычислить по этим данным момент инерции и сравнить с экспериментом. Сам же момент инерции метана, крутящегося внутри водородного кластера, определяют по положению спектральных линий.

Эта работа была проделана. Измеренный момент инерции монотонно возрастал с ростом числа молекул водорода в кластере. В этом не было ничего нового, такие зависимости получали и ранее с различными хромофорами, но внимания не обращали. Более того, коллеги отмечали, глядя на них, что никакой сверхтекучести нет. Однако проведенные расчеты резко изменили ситуацию. Так, расчет, сделанный в предположении, что все кластеры нормальные, дал момент инерции гораздо больший, чем наблюдаемый. А совпадение расчетных и экспериментальных данных дал пересчет, в котором предполагалось, что доля нормальной компоненты водорода меняется от 60% для кластера из двух-трех молекул до 20%, когда размер стал более десяти. Фактически расчет подтвердил, что сверхтекучий водород есть, и более того, он так же подчиняется теории Ландау, как и гелий.

Получилось ли теперь покорить вершину, завершив восхождение, растянувшееся на 52 года? Скорее — нет: исследователи дошли до той точки маршрута, из которой можно попытаться сделать решающий рывок к вершине. В чем он будет состоять? Во всестороннем изучении с новой точки зрения водородных кластеров различных размеров, в том числе и больших, в сотни молекул водорода. Ну и, конечно, в проверке сделанных выводов с использованием такого водорода, который никогда не обретает сверхтекучесть, например состоящего из атома водорода и дейтерия. Как знать, вдруг и в этот раз исследователи забрели на путь, ведущий в тупик?

Герои сверххолодного мира

П. Л. КАПИЦА, академик АН СССР, первооткрыватель сверхтекучести, создатель советской промышленности жидких газов, в частности масштабного производства жидкого гелия, без чего физика сверххолодного мира невозможна, создатель Института физических проблем АН СССР, лауреат Нобелевской премии 1978 года за фундаментальные открытия в области низкотемпературной физики. Фото: Коньков Александр/ТАСС

Л. Д. ЛАНДАУ, академик АН СССР, создатель феноменологических теорий сверхтекучести и сверхпроводимости, работал в Институте физических проблем АН СССР, лауреат Нобелевской премии 1962 года за пионерские работы в области физики конденсированного состояния, особенно жидкого гелия. Фото: Генде-Роте Валерий/ТАСС

ХАЙКЕ КАМЕРЛИНГ-ОННЕС, первооткрыватель сверхпроводимости, лауреат Нобелевской премии 1913 года за изучение свойств материи при низкой температуре и получение жидкого гелия

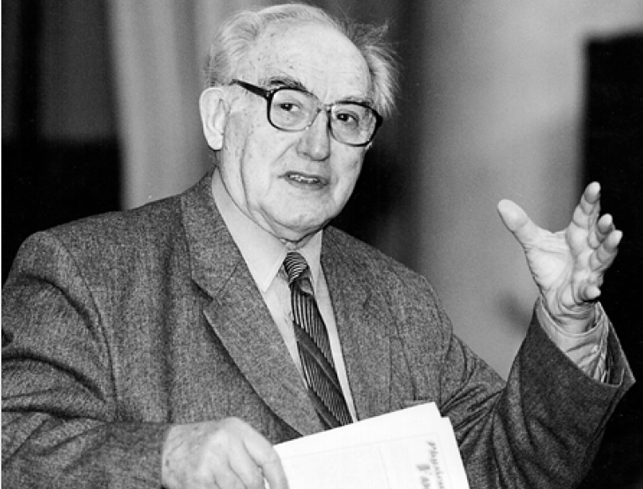

Э. Л. АНДРОНИКАШВИЛИ, академик АН ГССР, работал в Институте физических проблем АН СССР и экспериментально доказал, что сверххолодный гелий состоит из двух компонент — нормальной жидкости и сверхтекучей. Фото: Эдишерашвили Сергей/Фотохроника ТАСС

КАРЛ ВИМАН (вверху), ЭРИК КОРНЕЛЛ (внизу) из университета Колорадо и ВОЛЬФГАНГ КЭТТЕРЛЕ из Массачусетского технологического института, лауреаты Нобелевской премии 2001 года за создание конденсата Бозе — Эйнштейна из разбавленных газов щелочных металлов и ранние работы по изучению свойств этих образований

ДЭВИД ЛИ (на фото стоит крайний слева) и РОБЕРТ РИЧАРДСОН (за столом слева) из Корнеллского университета, а также ДУГЛАС ОШЕРОВ (за столом справа) из Стэнфордского университета открыли сверхтекучесть гелия-3, за что и получили Нобелевскую премию в 1996 году

В. Л. ГИНЗБУРГ, академик АН СССР, помимо других работ — от астрофизики до участия в создании термоядерного оружия — создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости (теория Гинзбурга-Ландау) и такую же теорию сверхтекучести (теория Гинзбурга — Питаевского), работал в Физическом институте АН СССР, лауреат Нобелевской премии 2003 года за создание теории сверхпроводимости совместно с Ландау

А. А. АБРИКОСОВ, академик АН СССР, обнаружил при проверке теории Гинзбурга — Ландау новый тип сверхпроводников, сохраняющих свои свойства в магнитном поле за счет формирования решетки из вихревых токов, работал в Институте физических проблем АН СССР, лауреат Нобелевской премии 2003 года за создание теории этого явления. Фото: Ситников Николай/ТАСС

ЭНТОНИ ЛЕГГЕТ из Иллинойского университета дал теоретическое объяснение сверхтекучести гелия-3, лауреат Нобелевской премии 2003 года. Фото: AP/TASS

Н. Н. БОГОЛЮБОВ, академик АН СССР, основатель научных школ по нелинейной механике и теоретической физике, в частности создал микроскопическую теорию сверхпроводимости, объяснявшую ее как сверхтекучесть электронного газа, работал в Объединенном институте ядерных исследований, был неоднократно номинирован на Нобелевскую премию. Фото: ITAR-TASS

ДЖОН БАРДИН (на фото) из Иллинойского университета, ЛЕОН КУПЕР из Университета Брауна и РОБЕРТ ШРИФФЕР из Пенсильванского университета создали микроскопическую теорию сверхпроводимости как сверхтекучесть пар электронов, лауреаты Нобелевской премии 1972 года. Фото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС

Л. П. ПИТАЕВСКИЙ, академик АН СССР, совместно с Гинзбургом построил новую теорию сверхтекучести вблизи точки фазового перехода вещества, показал неизбежность перехода жидкого гелия-3 в сверхтекучее состояние при сильном охлаждении

-

Ну и зачем это? С точки зрения физики ни о чем, ничего нового. С точки зрения методики эксперимента конечно забавно, но столько энергии и сдерство можно потратить в более полезных целях.

В каплю гелия-3 можно поместить молекулу хромофора (на рисунке карбонилсульфид) и окружить ее кластером из других атомов — хоть гелия-4, хоть водорода