Причины геофагии и редкоземельные элементы

Александр Паничев, Наталья Барановская

«Природа» №11, 2021

В результате проведенных исследований химического состава природных вод, почв, кудуров, а также тканей растений и животных в двух районах Сихотэ-Алиня и с учетом опубликованных данных по Африке других исследователей получены свидетельства в пользу «редкоземельной» гипотезы геофагии среди людей и животных. Ее суть в том, что геофагия проявляется в ландшафтах как с аномально высокими, так и с аномально низкими концентрациями редкоземельных элементов, но особенно там, где нарушено естественное соотношение редкоземельных элементов легкой и тяжелой подгрупп. Высказано предположение, что главный механизм геофагии — в регуляции концентрации и соотношения редкоземельных элементов в организме.

Почему в некоторых районах мира растительноядные животные и даже люди периодически стремятся поедать землистые вещества? В поисках ответа на вопрос уже написано более тысячи статей и десятки монографий, однако для объяснения феномена удалось предложить лишь несколько гипотез. Наиболее доказательной среди них (только в отношении животных и не везде) выглядит «натриевая» гипотеза, которая основана на экспериментах, проведенных в начале 1950-х годов Д. С. Стокстадом с коллегами [1]. Другой важной вехой в изучении причин геофагии1 стали результаты экспериментов с лабораторными животными в конце 1970-х годов: С. Р. Берчфилд с сотрудниками показали, что крысы с искусственно вызванным стрессом и/или артритом ели значительно больше каолина (белой глины) по сравнению с контрольными животными, и пришли к выводу, что геофагия может возникать в ответ на любые нарушения гомеостаза [2].

В 2015 г. анализ опубликованных данных по химическому составу поедаемых животными горных пород в Сихотэ-Алине, в Горном Алтае, на Кавказе, в Африке и Юго-Восточной Азии, а также данных различных исследований, раскрывающих биологические функции редкоземельных элементов (РЗЭ)2 в организмах, позволил первому автору этой статьи (А. М. Паничеву) предположить, что стремление животных к геофагии связано с нарушениями ассимиляции в их организме именно этой группы элементов [3]. Согласно «редкоземельной» гипотезе3 причина геофагии может определяться нарушениями обмена РЗЭ в нервной и гуморальной регуляции в организме, поскольку нервные клетки и гормоны — важнейшие носители РЗЭ. Значимость РЗЭ для обеспечения жизнедеятельности любого организма вытекает из уже доказанных биологических активностей этих элементов, которые наиболее полно, пожалуй, обобщены в работе К. Редлинга (K. Redling), выполненной под руководством профессора В. А. Рамбека (W. A. Rambeck) из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München) [4]. По этим данным, РЗЭ вызывают следующие проявления биологической активности: стимулирование и ингибирование роста организма, пролиферации и апоптоза клеток; прои антиоксидантная активность; стабилизация и дестабилизация цитоскелета; активизация и подавление проницаемости клеток; регулирование сигнальной системы клеток; увеличение и уменьшение сродства гемоглобина к кислороду; торможение мышечных сокращений; блокировка передачи нервных сигналов; активирование процессов минерализации и деминерализации скелета.

Летом 2020 г. при финансовой поддержке Российского научного фонда мы провели масштабные геолого-гидрогеохимические исследования в местах активной геофагии в горах Сихотэ-Алиня [6, 7], что позволило существенно продвинуться в развитии «редкоземельной» гипотезы.

Кудуры Приморья

Проведенные нами ранее исследования в Приморском крае [8] позволили выявить семь районов, где встречается геофагия среди животных (рис. 1). Для этих районов характерно наличие одновозрастных ранне-среднекайнозойских проявлений риолитового вулканизма с сильно выраженной поствулканической цеолитовой минерализацией, присутствие редкометальных и редкоземельных элементов, а также золотосеребряных руд.

В 2020 г. для детальных исследований были выбраны три района, где распространены кудуры — геолого-ландшафтные комплексы, регулярно посещаемые животными с целью поедания горных пород и питья источниковых вод [9]. Один из них находится в южной части главного водораздела Сихотэ-Алиня, на территории национального парка «Зов тигра», и охватывает верховья р. Милоградовка (далее М-район). Второй расположен в центральной части Сихотэ-Алиня, на территории Сихотэ-Алинского биосферного заповедника, и охватывает окрестности горы Солонцовая (С-район). Судя по обнаруженным в относительной близости от кудуров стоянкам древнего человека, люди использовали эти местности для охоты на животных на протяжении тысячелетий. Третий район находится в водораздельной части рек Бикин и Максимовка (Б-район). Со стороны Бикина данная территория входит в состав национального парка «Бикинский». М-район в геолого-геоморфологическом отношении представляет собой вулканотектоническую впадину, рассекающую хребет Сихотэ-Алиня с выходом через низкий перевал (с абсолютной отметкой в 580 м) в долину р. Уссури. Впадина образовалась в раннем кайнозое и заполнена вулканогенными и вулканогенно-осадочными породами риолит-дацитового состава с маломощными пластами бурых углей. Мощность толщи — первые сотни метров. С юго-запада впадина ограничена горным массивом с абсолютными отметками до 1671 м (гора Горелая), сложенным в центральной части верхнемеловыми гранитами, обрамленными осадочными породами мезозоя. В северо-восточной части к впадине подступает среднегорье с отметками до 1305 м (гора Фасольная), сложенное преимущественно верхнемеловыми вулканитами.

Большая часть кудуров в этом районе (всего их выявлено 15) находится в бассейне ручья Угольного и приурочена к молодому разлому, который выражен в рельефе в виде протяженного вдоль речного русла уступа. Все кудуры представлены выходами на поверхность цеолитизированных и оглиненных вулканогенных и вулканогенно-осадочных пород с характерными следами активности копытных (рис. 2, а, б). Судя по следам на тропах подхода и данным фотофиксации, посещают их преимущественно благородный (Cervus elaphus) и пятнистый (C. nippon) олени, реже — сибирская косуля (Capreolus pygargus). Кудуры в С-районе (всего их выявлено 10) также приурочены к выходам цеолитизированных вулканических и вулканогенно-осадочных пород риолит-дацитового состава, но уже кальдерных отложений палеовулкана Солонцового. Его возраст тоже ранний кайнозой. В рельефе остатки вулкана выделяются слабо. Внешне это обычная для восточного макросклона Сихотэ-Алиня территория с расчлененным среднегорным рельефом с отметками от 400 до 1160 м (гора Солонцовая). Большинство выходов кудуритов (минеральных веществ, потребляемых животными на кудурах) образовано в результате широко развитых в этом районе оползней. Наиболее крупный, Большой кудур, с площадью вскрытых пород около 1 га, находится на крутом южном склоне горы Солонцовой. Посещают Большой кудур, как и другие типичные для этой территории кудуры (рис. 2, в, г), благородные олени и лоси (Alces alces).

Рис. 2. Наиболее характерные кудуры: а, б — в бассейне Милоградовки (М-район); в, г — в окрестности г. Солонцовая (С-район). Здесь и далее фото А. М. Паничева

Б-район в геолого-геоморфологическом отношении представляет собой расчлененное приводораздельное пространство с абсолютными отметками от 650 до 1054 м (гора Блин), сложенное также вулканическими породами верхнемелового и раннекайнозойского возраста. В составе пород преобладают субинтрузивные, эффузивные и туфогенно-осадочные разности риолитового и риолит-дацитового состава (в том числе, кальдерные фации), а также экструзии и покровы андезито-базальтов. Кудуры в Б-районе (всего их выявлено 13), как и в С-районе, приурочены большей частью к выходам на поверхность в результате широко развитых оползней глинисто-цеолитовых пород кальдерных фаций и источников грунтовых вод. Посещают такие кудуры изюбри, лоси и косули. Общий вид бикинских кудуров показан на (рис. 3).

Аномально высокие концентрации РЗЭ

На всех трех изученных участках отбирались пробы ручьевых и источниковых вод, а также кудуритов и растительности. Растения — папоротники, осоки (Carex) и лабазник (Filipendula) — собирали от весны до осени. В каждом районе (за пределами охраняемой территории) были добыты по одному благородному оленю, от которых взяты биохимические пробы. Весь собранный фактический материал был проанализирован в Аналитическом центре ДВО РАН при Дальневосточном геологическом институте (Владивосток), а также в Проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии и МИНОЦ «Урановая геология» (Томск). В результате в изученных районах удалось выявить аномально высокие концентрации РЗЭ во всех ландшафтных компонентах, в водах и растениях, а также в крови и головном мозге оленей [6, 7].

На диаграмме (рис. 4) представлены средние содержания РЗЭ, нормированные по североамериканскому сланцу (North American Shale Composite, NASС) в водах трех районов (М, С и Б), формируемых по рыхлым вулканитам кайнозоя, средние показатели по основным рекам восточного макросклона Сихотэ-Алиня, средние по рекам Приморского края, а также средние показатели для рек мира. Очевидно, концентрации РЗЭ в изученных районах на порядок выше средних значений не только в Приморье, но и во всем мире. В отдельных пробах превышения концентраций над уровнем средних показателей более чем стократные. Особенно большой разрыв наблюдается по тяжелым РЗЭ (ТРЗЭ).

Рис. 5. Профили средних содержаний лантаноидов: в папоротниках М- и С-районов (слева), в осоках и лабазнике С-района (справа)

На диаграмме (рис. 5) представлены средние содержания РЗЭ в растениях по двум районам (М и С). Максимальные концентрации РЗЭ выявлены в папоротниках, они в 10–30 раз больше накапливают этих элементов, чем осоки и лабазник (рис. 5). Однако осоки и лабазник обладают избирательностью в отношении РЗЭ, они относительно больше накапливают ТРЗЭ. При нормировании значений РЗЭ по показателям NASC в осоках и представителях рода лабазник становится очевидным, что наибольшее концентрирование в этих травах характерно для европия (рис. 6).

На диаграмме (рис. 7) показаны содержания РЗЭ в тканях головного мозга, крови и спинного мозга оленя, добытого в С-районе. При нормировании значений РЗЭ по показателям NASC в тканях головного мозга обнаружен тот же пик европия (рис. 7, справа), что и в травах. У оленя, добытого за пределами С-района, такого пика не обнаружено.

Рис. 7. Профили содержания РЗЭ в тканях головного мозга, крови и спинного мозга благородного оленя из С-района (слева), и профили NASC-нормированных значений РЗЭ в тех же пробах (справа)

С помощью электронного микроскопа с аналитической приставкой удалось определить, что источником РЗЭ в воде и остальных ландшафтных компонентах служат вторичные легкорастворимые минералы РЗЭ (гидрофосфаты и фторкарбонаты) в относительно рыхлых раннекайнозойских вулканитах, преимущественно в туфах и туфогенно-осадочных породах.

Рис. 8. Профили NASC-нормированных валовых содержаний РЗЭ в глинисто-цеолитовых кудуритах (SВ-1 и SВ-2) и «копролитах» оленя (SK-1 и SК-2)

Выявлено также, что поедаемые породы на обоих участках, представленные смесями смектитовых глин и цеолитов с высокими ионообменными свойствами, активно взаимодействуют в пищеварительном тракте животных с биологическим электролитом, насыщая его, главным образом, ионами натрия и поглощая из него существенные количества РЗЭ, особенно тяжелой подгруппы. Это удалось выяснить путем сопоставления химического состава глинистых кудуритов и «копролитов» оленей, состоящих не менее чем на 90% из аналогичного минерального вещества (рис. 8). Для оценки способности различных минеральных видов кудуритов сорбировать РЗЭ в пищеварительном тракте мы провели специальные лабораторные исследования. Оказалось, что все разновидности глин, цеолиты, вермикулиты и порошки опаловидного кремния сорбируют из кислого (HCL, рН 2) и щелочного (аммонийно-ацетатный буфер, рН 8.6) растворов от 75 до 95% всех РЗЭ (эксперименты проводились с La, Pr, Sm, Gd, Eu, Dy и Lu в интервале их концентраций 1–50 мкг/л).

Рис. 9. Самцы благородных оленей на кудурах в долине р. Правая Пещерка с молодыми пантами в мае (слева) и октябре (справа)

Логично предположить, что животные, поедая килограммами минеральные сорбенты (к примеру, олень массой в 100 кг может съесть до 5 кг глины), могут избавляться таким образом от излишков в организме РЗЭ. Вероятно, у животных, обитающих в условиях ландшафтных РЗЭ-аномалий, развиваются геохимически обусловленные нарушения обменных процессов в организме. Определенный уровень концентрация токсичных элементов сродни стрессовой реакции, которая вызывала геофагию у крыс в экспериментах американских коллег [2]. К сожалению, в нашем случае определить у животных именно РЗЭ-стресс непросто. Можно лишь отметить, что в местах активной геофагии у животных отмечаются явные признаки нарушений в регуляции минерального обмена, в частности явные сбои временных циклов в смене рогов. Это хорошо видно на снимках оленей, зафиксированных в Б-районе фотоловушками в разное время года (рис. 9, 10).

Рис. 10. Молодой самец оленя с костяными рогами на кудуре в середине мая

В июле-августе 2021 г. мы провели полевые работы в трех районах Горного Алтая, где также известны массовые случаи геофагии среди диких и домашних животных. Собранный материал еще обрабатывается, однако уже можно сделать первые выводы. Один из них: животные в изученных районах Горного Алтая потребляют гидрослюдисто-хлоритовые кудуриты (причем в значительно больших количествах, чем в Сихотэ-Алине) в местах распространения рыхлых водно-ледниковых отложений с высокими концентрациями монацита и других минералов РЗЭ, поступавших из редкометальных гранитоидов и обогащенных РЗЭ первично осадочных метаморфических сланцев протерозойского и раннепалеозойского возраста.

РЗЭ-элементозы

В отличие от животных, у людей «полноценные» РЗЭ-элементозы уже известны. В частности, в некоторых районах Индии выявлена связь тяжелых эндемических заболеваний сердечной мышцы (эндомиокардиальный фиброз, ЭМФ) у людей, которые питаются растительной пищей, растущей на почвах с высокими содержаниями РЗЭ, поступающих из монацит-содержащих песков [12]. Аналогичные исследования, проведенные в Африке, в Уганде, показали, что РЗЭ в этом эндемичном по ЭМФ районе содержатся не в монаците, а в виде вторичных минералов в почве и подпочвенных грунтах. Ситуация в Уганде с вторичными минералами РЗЭ наиболее близка той, что выявлена нами в Сихотэ-Алине.

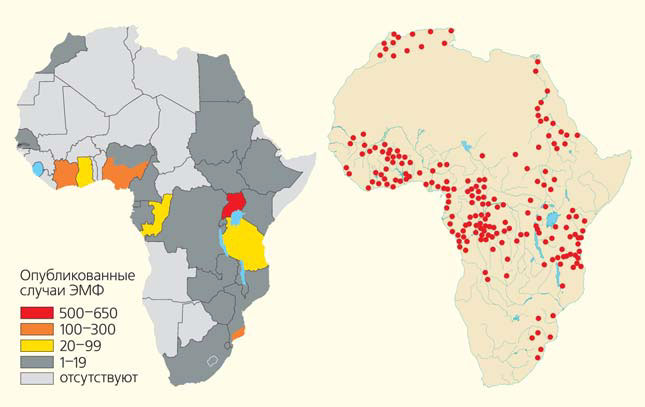

Считается, что ЭМФ, который впервые был описан в Африке в 1947 г., наиболее распространен в тропических и субтропических районах мира [13]. Локализация заболевания в Африке в первую очередь характерна для тропический лесной зоны преимущественно среди сельских жителей. Если сопоставить расположение стран Африки, где больше всего болеют ЭМФ [13], с картой распространенности на континенте геофагии у человека [14], то сразу станет очевидным почти полное их совпадение (рис. 11).

Самая неблагоприятная территория по ЭМФ в Африке выявлена у оз. Виктория, в зоне влияния африканского рифта, где широко распространены горные породы с необычайно высокой концентрацией РЗЭ (в том числе нефелиновые сиениты, щелочные базиты и карбонатиты). Именно в этих же районах распространена геофагия и среди растительноядных животных (рис. 12). При этом концентрация РЗЭ в почвах и породах, потребляемых животным в горах Вирунга и на вулкане Кения, судя по данным ряда авторов [15, 16], значительно выше, чем в почвах и поедаемых породах в Сихотэ-Алине (рис. 13).

Рис. 12. Схема основных разломов Восточно-Африканского рифта в районе оз. Виктория и места наиболее активной геофагии среди животных, в том числе в вулканических горах Вирунга [16], на горе-вулкане Кения [15] и в вулканической кальдере Нгоронгоро [17] (слева); тот же район на карте частоты встречаемости эндемического заболевания ЭМФ с самой неблагополучной в мире территорией по заболеваемости ЭМФ (справа)

Рис. 14. Районы Африки (выделены цветом), откуда вывозилась в Америку большая часть рабов

Очень важно также отметить тот факт, что в Уганде заболевание чаще распространено среди эмигрантов из соседних стран, причем поселившихся только в некоторых районах страны [13]. Это обстоятельство усиливает точку зрения об эндемической природе заболевания, привязывая его к конкретным геохимическим условиям среды обитания. Принимая во внимание данное обстоятельство, а также характерную симптоматику заболевания, становится очевидным, что впервые с заболеванием ЭМФ медики столкнулись не в середине ХХ в., а в начале ХІХ в. на территории Южной Америки, описав его как «Сaсhexia Africana» [18]. Ухудшение состояния здоровья у африканских негров-рабов, переправляемых в Америку, и как-то связанная с заболеванием геофагия отмечены еще в 1687 г. [19]. На самом деле, заболевание могло развиваться у людей, которых привозили из тех районов Африки, где геохимический фон и характер соотношения тяжелых и легких РЗЭ резко отличаются от тех, что были в новом месте их проживания. На рис. 14 показаны районы в Африке, откуда вывозилась в Америку большая часть рабов.

Нашу идею о разном РЗЭ-статусе организмов в разных геохимических условиях хорошо иллюстрируют данные английских исследователей. Они сравнили содержание лантана и церия в молочных зубах детей из Уганды и Великобритании и выяснили, что концентрация лантана в зубах угандцев в 4 раза больше, чем у англичан, а церия — в 10 раз [20].

Обнаруженный нами факт присутствия в мозге оленя европия наряду с легкими лантаноидами, несомненно, свидетельствует об уникальной способности большинства (или даже всех без исключения) РЗЭ преодолевать гематоэнцефалический барьер. Попадая в мозг, европий может провоцировать проблемы в работе нервно-гуморальной системы регуляции обмена веществ, в том числе минерализации и деминерализации скелета.

Возникает вопрос: какая связь может быть между стремлением животных к регуляции в организме РЗЭ и одновременно поиском натрия? Следует заметить, что проблема дефицита натрия характерна практически для всех растительноядных (особенно для жвачных) животных и, как правило, в весенний период, когда повсеместно возникает избыток калия в травяной пище, временно нарушающий Na-K равновесие в организме. В такие периоды, где бы не жили травоядные животные, они везде будут жадно поглощать соли натрия. Уже доказано, что при дефиците натрия у животных возникает состояние психического возбуждения, резко возрастает поисковая активность на вещества, обогащенные натрием [21]. При этом стоит обратить внимание на тот факт, что больших проблем из-за недостатка натрия в диете (на уровне угрозы жизни) у животных практически не бывает, что доказали австралийские специалисты, детально изучавшие особенности выживания растительноядных животных в условиях глубокого дефицита натрия.

Интересной иллюстрацией, косвенно подтверждающей потребность животных на кудурах не только в натрии, но и в минеральных веществах, которые могут быть или обогащенными дефицитными ЛРЗЭ, или сорбентами ТРЗЭ, может служить ситуация, описанная в штате Нью-Мексико (США) [22]. Американские исследователи несколько лет наблюдали за группой горных баранов, обитающих на небольшом массиве карбонатных пород посреди выровненной пустынной территории. В 4 км от известнякового массива находятся холмы вулканического происхождения, покрытые редкой кустарниковой растительностью. С помощью радиослежения установлено, что бараны периодически мигрируют из основного места обитания к вулканическим холмам, где поедают глину. При этом животные вынуждены пересекать ровную пустынную территорию, где их нередко поджидают хищники. Попытки заложить искусственные солонцы с хлористым натрием в месте постоянного обитания животных сократили количество их миграций к вулканическим холмам, но полностью исключить их так и не удалось.

Описанный американскими исследователями факт пристрастия диких баранов, обитающих в особых геохимических условиях, к глинистым сорбентам, вполне сочетается с многочисленными фактами массовых случаев геофагии среди домашних овец и крупного рогатого скота, которые мы наблюдали в РЗЭ-аномальных районах Горного Алтая в 2021 г. (рис. 15). При этом установлено, что доступный животным натрий в таких кудуритах практически отсутствует.

Рис. 15. Домашние овцы, поедающие суглинки кварц-гидрослюдисто-хлоритового состава в рыхлых отложениях недалеко от пос. Коо в долине р. Чулышман (слева), и типичный кудур в 5 км от поселка, сформированный домашними и дикими животными (справа)

Вся совокупность представленных фактов указывают на то, что проживание как людей, так и животных в условиях ландшафтных РЗЭ-аномалий может создавать избыточное «давление» неблагоприятного геохимического фактора на организм. При достижении критического порога концентрации РЗЭ может возникнуть специфическая поведенческая реакция — геофагия.

Потребность в минеральных веществах-регуляторах у животных в подобных случаях должна возникать периодически на фоне перманентного состояния «геохимического» РЗЭ-стресса. Он резко усиливается весной в период смены кормового рациона с зимнего на летний, когда с зеленым кормом резко возрастает приток химических элементов в организм. У самок такое состояние возникает в периоды вынашивания плода и лактации, которые сопровождаются большими потерями минеральных веществ, у самцов — после брачных игр, когда они теряют семя, истощаются физически и психически. Такими минеральными веществами-регуляторами, очевидно, могут быть различные природные минеральные сорбенты — глины различного минерального состава, цеолиты, разнообразные силициты (опоки, трепелы) и т. д. Животные инстинктивно находят их, и в первую очередь их привлекают сорбенты, содержащие натрий. Когда его мало, им приходится довольствоваться подходящими аналогами с низким содержанием элемента. В Горном Алтае, к примеру, кудуриты, формируемые на основе метаморфических сланцев протерозоя, состоят преимущественно из иллит-хлоритовых глин и кварц-полевошпатового песка и содержат в 100 раз меньше (на уровне фоновых содержаний) биодоступных форм Na, в сравнении с кудуритами Сихотэ-Алиня [23]. Добавим, что у людей использование глинистых пород никак не связано с дефицитом натрия в организме, правда, соли натрия иногда добавляют в «съедобные» глины [14].

Где происходят сбои

В каких ландшафтно-геохимических условиях наиболее вероятны РЗЭ-обусловленные метаболические сбои, а также нарушения в работе центральной нервной системы у животных и у человека? Прежде всего, это всё ландшафты с аномально высоким или низким уровнем концентрации РЗЭ в почвах, растениях и питьевой воде, а также там, где сильно увеличена доля ТРЗЭ. Очевидно, ландшафты с чрезвычайно низкой концентрацией РЗЭ формируются или на породах, обедненных данными элементами, или в условиях активного промывного режима, что особенно характерно для влажных тропических лесов. Образование ландшафтов с избытком РЗЭ может происходить на породах как первично, так и вторично обогащенных этой группой элементов. Среди пород, вторично обогащенных РЗЭ, в первую очередь латеритные коры выветривания, особенно на гранитоидах и по метаморфическим сланцам протерозойского и раннепалеозойского возраста, что давно подмечено исследователями в Африке.

На поведение РЗЭ в ландшафтах влияют органические вещества, содержащие различные отрицательно заряженные функциональные группы, они в большом количестве сорбируют или хелатируют катионы РЗЭ [24]. Это определяет дополнительную причину фракционирования РЗЭ в почве. Основными источниками растворенных органических веществ с высоким содержанием функциональных групп служат подстилка и гумусовый горизонт почв. Важным источником органических лигандов являются также корни растений. Другой источник органических лигандов — сидерофоры, которые образуются в ризосфере растений и поступают в почвенный раствор [25]. Давно замеченное нами явное тяготение животных выедать кудуриты в корнях деревьев и кустарников, несомненно, связано с сидерофорами и корневой ризосферой. Корневые экссудаты с грибковыми гифами и корнями способствуют усвоению и растворению минералов в ризосфере. Кислотные и хелатирующие соединения выделяются в почву для растворения самых разных, в том числе силикатных и фосфатных минералов — источников натрия и ЛРЗЭ.

Наконец, нельзя исключать еще одно объяснение причины потребления животными глинистых пород, которые почти всегда в местах их выедания несут признаки глеевой метановой, реже — слабо сульфидной геохимической обстановки. Животных может привлекать не только химический состав, но и специфическое хемотрофное микробиологическое сообщество, характерное для подобных природных минеральных веществ, которое может как участвовать в накоплении биодоступных форм РЗЭ, так и, попадая в пищеварительный тракт, обновлять симбионтную микрофлору, усиливая тем самым эффективность микробиологических процессов ассимиляции дефицитных химических элементов в рубце и кишечнике.

К настоящему времени уже известно, что многие микроорганизмы сорбируют РЗЭ. К примеру, для мобилизации РЗЭ из твердых материалов применяются анаэробные микроорганизмы Desulfovibrio desulfuricans с эффективностью почти 80% [26] из рода анаэробных сульфатредуцирующих бактерий. Согласно данным справочников, бактерии этого рода обитают не только в горных породах, но и в кишечнике некоторых животных и в навозе. Выявленный нами ранее [27] в цикле микробиологических исследований кудуритов из М- и С-районов факт наличия в них гетеротрофных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов родов Burkholderia sp. и Microvirgula aerodenitrificans, которые окисляют железо и восстанавливают сульфат, подтверждает перспективность более глубокого изучения микробиологического фактора для выявления всех аспектов проблемы геофагии.

* * *

Завершая обсуждение результатов выполненного исследования, следует выделить, как минимум, две причин инстинктивного потребления животными глинистых пород.

Во-первых, это стремление получить дефицитный в большинстве природных ландшафтов Na, чтобы восстановить в организме нарушенный электролитный баланс. Многие источниковые натрийсодержащие минеральные воды с низким содержанием РЗЭ и все искусственные солонцы посещаются животными именно по этой причине.

Вторая причина, по всей видимости, кроется в стремлении растительноядных организмов, обитающих в ландшафтах с аномально низкими или высокими концентрациями РЗЭ, или с сильно искаженным соотношением между ЛРЗЭ и ТРЗЭ, восстановить нарушенный их баланс в организме. Например, кудуриты с высокими сорбционными свойствами помогут животным избавиться от избытка ЛРЗЭ или ТРЗЭ. А кудуриты, содержащие биодоступные формы ЛРЗЭ, — восполнить их дефицит. Кроме того, добиться этого животные могут, съедая кудуриты, населенные специфическими почвенными микроорганизмами, и восстановив ту часть нарушенной микрофлоры в пищеварительном тракте, которая участвует в наработке дефицитных доступных для организма ЛРЗЭ. Все эти три варианта могут реализоваться одновременно на фоне как низких, так и высоких концентраций Na в кудуритах.

В сборах фактического материала и обработке аналитических данных принимали участие специалисты биологи и геологи из ДВО РАН: И. В. Серёдкин, И. Ю. Чекрыжов, Е. А. Вах, Н. Ю. Попов, А. В. Руслан, Р. А. Макаревич, Т. Н. Луценко, Д. С. Остапенко, А. В. Ветошкина, В. В. Арамилев, К. С. Голохваст, а также Б. Р. Соктоев и А. И. Беляновская из Томского политехнического университета.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проекты 20-67-47005 и 20-67-47021).

Литература / References

1. Stockstad D. S., Morris M. S., Lory E. C. Chemical characteristics of natural licks used by big game animals in western Montana. Trans. N. Amer. Wildlife Conf. 1953; 18: 247–257.

2. Burchfield S. R., Elich M. S., Woods S. C. Geophagia in response to stress and arthritis. Physiology & Behavior. 1977; 19(2): 265–267. DOI:10.1016/0031-9384(77)90337-7.

3. Panichev A. M. Rare earth elements: Review of medical and biological properties and their abundance in the rock materials and mineralized spring waters in the context of animal and human geophagia reasons evaluation. Achievements in the Life Sciences. 2015; 9(2): 95–103. DOI:10.1016/j.als.2015.12.001.

4. Redling K. Rare Earth Elements in Agriculture with Emphasis on Animal Husbandry. Dissertation, LMU München: Tierärztliche Fakultät, 2006. DOI:10.5282/edoc.5936.

5. Protano G., Riccobono F. High contents of rare earth elements (REEs) in stream waters of a Cu-Pb-Zn mining area. Environ Pollut. 2002; 117(3): 499–514. DOI:10.1016/s0269-7491(01)00173-7.

6. Panichev A. M., Baranovskaya N. V., Seryodkin I. V., et al. Landscape REE anomalies and the cause of geophagy in wild animals at kudurs (mineral salt licks) in the Sikhote-Alin (Primorsky Krai, Russia). Environ. Geochem. Health. 2021. DOI:10.1007/s10653-021-01014-w.

7. Паничев А. М., Барановская Н. В., Чекрыжов И. Ю. и др. Редкоземельные элементы как причинный фактор геофагии среди растительноядных животных. Доклады РАН. Науки о Земле. 2021; 499(1): 82–86. DOI:10.31857/S2686739721070082.

8. Паничев А. М. Литофагия: геологические, экологические и биомедицинские аспекты. М., 2011.

9. Panichev A. M., Golokhvast K. S., Gulkov A. N. et al. Geophagy in animals and geology of kudurs (mineral licks): a review of Russian publications. Environ. Geochem. Health. 2013; 35(1): 133–152. DOI:10.1007/s10653-012-9464-0.

10. Gaillardet J., Viers J., Dupre B. Trace elements in rivers waters. Treasure on Geochemistry. Amsterdam, 2004; 5: 225–272.

11. Харитонова Н. А., Вах Е. А. Редкоземельные элементы в поверхностных водах Амурской области. Особенности накопления и фракционирования. Вестник Томского государственного университета. 2015; 396: 232–244. DOI: 10.17223/15617793/396/40.

12. Valiathan M. S., Kartha C. C., Panday V. K. et al. A geochemical basis for endomyocardial fibrosis. Cardiovascular Research. 1986; 20(9): 679–682. DOI:10.1093/cvr/20.9.679.

13. Bukhman G., Ziegler J., Parry E. Endomyocardial Fibrosis: Still a Mystery after 60 Years. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2008; 2(2): e97. DOI:10.1371/journal.pntd.0000097.t001.

14. Аnell B., Lagercrantz S. Gefagical Customs. Uppsala, 1958.

15. Mahaney W. C. Hancock R. G. V. Geochemical analysis of African buffalo geophagic sites and dung on Mount Kenya, East Africa. Mammalia. 1990; 54(1): 25–32.

16. Mahaney W. C., Watts D., Hancock R. G. V. Geophagia by Mountain Gorillas (Gorilla gorilla beringei) in the Virunga Mountains, Rwanda. Primates. 1990; 31(1): 113–120.

17. Mills A., Milewski A. Geophagy and nutrient supplementation in the Ngorongoro Conservation Area, Tanzania, with particular reference to selenium, cobalt and molybdenum. J. Zool. 2007; 271: 110–118. DOI:10.1111/J.1469-7998.2006.00241.X.

18. Cragin F. W. Observations on Cachexia Africana or dirt-eating. Am. J. Med. Sci.1836; 17: 356–364.

19. McNeill K. A history of medicine and surgery in Jamaica. J. Med. Assoc. Jamaica. 1987; 1: 7–12.

20. Brown C. J., Chenery S. R., Smith B. et al. Environmental influences on the trace element content of teeth — Implications for disease and nutritional status. Arch. Oral Biol. 2004; 49(9): 705–717.

21. Blair-West I. R., Denton D., Gellatly D. R. et al. Changes in sodium appetite in cattle cluduced by changes in CSF sodium concentration and osmolality. Physiol. Behav. 1987; 39: 465–469.

22. Watts T. J., Schemnitz S. D. Mineral lick use and movement in a reminant desert bighorn sheep population. J. Wildlife Manag. 1985; 49(4): 994–996.

23. Panichev A. M., Seryodkin I. V., Kalinkin Y. N. et al. Development of the “rare-earth” hypothesis to explain the reasons of geophagy in Teletskoye Lake are kudurs (Gorny Altai, Russia). Environ Geochem Health. 2018; 40(4): 1299–1316. DOI:10.1007/s10653-017-0056-x.

24. Wu Z. H., Luo J., Guo H. Y. et al. Adsorption isotherms of lanthanum to soil constituents and effects of pH, EDTA and fulvic acid on adsorption of lanthanum onto goethite and humic acid. Chem. Spec. Bioa-vailab. 2001; 13: 75–81.

25. Водяницкий Ю. Н., Рогова О. Б. Биогеохимия лантанидов в почвах. Бюллетень Почвенного института имени В. В. Докучаева. 2016; 84: 8–18. DOI:10.19047/0136-1694-2016-84-101-118.

26. Dudeney A. W. L., Sbai M. L. Bioleaching of rare-earth-bearing phosphogypsum. Biohydrometallurgical Technologies. Torma A. E., Wey J. E., Lakshmanan V. L. (eds.). 1993; 39–47.

27. Lebedeva E., Panichev A., Kharitonova N. et al. Diversity, Abundance, and Some Characteristics of Bacteria Isolated from Earth Material Consumed by Wild Animals at Kudurs in the Sikhote-Alin Mountains, Russia. Int. J. Microb. 2020; 8811047. DOI:10.1155/2020/8811047.

1 Геофагия (от греч. γη — земля и φαω — поедать) — транслитерация термина «geophagia», принятого в англоязычной научной среде для обозначения феномена заглатывания животными землистых веществ; в русскоязычной литературе также используется другой термин — литофагия (от греч. λιθοζ — камень).

2 В группу редкоземельных входят лантан и лантаноиды, а также иттрий и скандий. Обычно РЗЭ делят на две подгруппы: тяжелые и легкие. Мы придерживаемся классификации [5], в соответствии с которой легкие (ЛРЗЭ) — La, Ce, Pr, Nd, Sm и Sc; тяжелые (ТРЗЭ) — Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu и Y.

3 Подробнее см.: Паничев А. М. Литофагия: причины феномена. Природа. 2016; 4: 25–34.

Рис. 1. Местоположение районов активной геофагии среди диких копытных на территории Приморского края, Россия (I–VII), в том числе М-, C- и Б-районы, детально изученные в 2020 г.: 1 — осадочные породы; 2 — вулканиты; 3 — районы геофагии; 4 — наиболее посещаемые животными минеральные источники и кудуры