Бег капли

Сергей Комаров,

кандидат физико-математических наук

«Химия и жизнь» №9, 2024

Чтобы капля воды скатывалась как можно быстрее, человек придумал сверхгидрофобные покрытия. Источником вдохновения для него послужили листья лотоса, которые, как оказалось, не просто покрыты слоем вещества, подобного воску, но еще и усеяны микронеровностями. В результате площадь касания капли с листом сведена к минимуму: при малейшем наклоне она катится по пикам этих неровностей, не проваливаясь в низины рельефа.

А почему так получается? Потому, что форму капли удерживает поверхностное натяжение. Если оно достаточно большое, а расстояние между пиками рельефа достаточно маленькое, то удается преодолеть силу гравитации, которая стремится раскатать каплю в блин. Всем управляет капиллярное число. Оно зависит от вязкости вещества капли, силы поверхностного натяжения и ускорения свободного падения на планете, то есть на другой планете для сверхгидрофобности может потребоваться иной рельеф.

Эффект сверхгидрофобности нужен во многих отраслях техники. Вот лишь некоторые направления. Нарастание снега и льда на конструкциях — бич авиаторов, моряков, энергетиков и вообще жителей северных стран. Использование сверхгидрофобных покрытий значительно снижает эту опасность, а в аэропорту удается сократить расход антиобледенительных препаратов на обработку самолетов. Морякам такое покрытие снимает еще одну головную боль — войну с обрастателями. Вода имеет минимальную площадь контакта со сверхгидрофобной поверхностью, а обрастатель не может покинуть воду, даже если «сухой» промежуток имеет толщину в микроны.

Нанесение покрытия внутри труб на 40% снижает сопротивление потоку протекающей по ним жидкости. Поскольку сопротивление ведет к росту давления, требуемого для прокачки, таким простым способом можно либо снижать мощность задействованных насосов, либо увеличивать протяженность трубопроводов. Это чрезвычайно важная проблема даже не для нефтяников или коммунальщиков, а для аграриев, ведь протяженность труб систем капельного орошения исчисляется миллиардами погонных километров.

Важнейшее использование сверхгидрофобных покрытий — всевозможные прозрачные стекла, которые не запотевают и не бликуют. Последнее очень важно для солнечных батарей, поскольку в опытах показано, что подавление бликов, то есть отражения света, может увеличить их эффективность на 17%. Покрытие, на котором вода не растекается, еще и грязеустойчиво. Ведь обычно подтеки на стекле остаются от высохших капель грязной воды, а если вода стекает без остатка, грязи неоткуда выпасть. Аналогично, нелегко запачкать ткань, волокна которой обладают свойством сверхгидрофобности. Из таких волокон делают скатерти.

Однако по мере изучения эффекта сверхгидрофобности стали выясняться интересные детали. В принципе, капля как материальный объект не может совсем уж без трения перемещаться по поверхности. Рассчитать силу трения нетрудно: она прямо пропорциональна размеру контактной площадки капли с поверхностью и разнице углов касания капли спереди и сзади по отношению к движению. Для сверхгидрофобной поверхности оба параметра столь малы, что при размере капли в 1 мм сила трения оказывается примерно 10 нН. В то же время вес такой капли — 10 мкН, в тысячу раз больше. И трение, вычисленное по формулам, никак не зависит от скорости движения капли.

Однако опыт показывает: зависит! Если скорость становится выше магического значения 2 мм в секунду, сила трения начинает расти и быстро становится в сотни раз выше. В чём же дело?

Финские исследователи из университета Аальто во главе с Матильдой Бакхолм поставили тончайший эксперимент (PNAS, 2024, т. 121, №17). Они сделали микроскопические пипетки диаметром в микроны; миллиметровая капля на фоне такой пипетки кажется глыбой (фото 1). Эту пипетку вводили внутрь капли, лежащей на изучаемой гидрофобной поверхности. А сама пипетка была соединена с чувствительным датчиком движения. После этого поверхность под каплей смещали. Сила трения увлекала нижнюю часть капли в сторону, а верхняя никуда сместиться не могла, ведь она была присоединена к жестко закрепленной пипетке. Соответственно капля начинала вибрировать, совершая затухающие колебания вокруг равновесного положения (фото 2). По скорости затухания и определяли силу трения.

На этой установке и ставили опыты, пытаясь определить, что же вносит этот неизвестный вклад, зависящий от скорости, в силу трения. Измерения показали, что он пропорционален квадрату диаметра пятна контакта. И эти данные, и сама зависимость от скорости подсказывали, что дело в вязком сопротивлении движению. Но кто создает эту вязкость?

Фото 2. Пипетка удерживает верхнюю часть капли от смещения

Вязкость окружающего воздуха не может играть нужную роль, ведь воздух всегда есть вокруг капли и его сопротивление никак не будет зависеть от ее пятна контакта с поверхностью. Напротив, вклад вязкости самой капли зависит от размера пятна в степени 3/2, а этого мало, нужно 2.

И тут исследователям пришла в головы мысль — это же пластрон, то есть плотный воздушный клин между каплей и поверхностью! Воздуху этого клина, который при определенной скорости движения оказывается в ловушке между каплей и элементами рельефа, будет некуда деваться. И точно! Расчет показал, что связь вязкого сопротивления пластрона с размером пятна контакта как раз квадратичная.

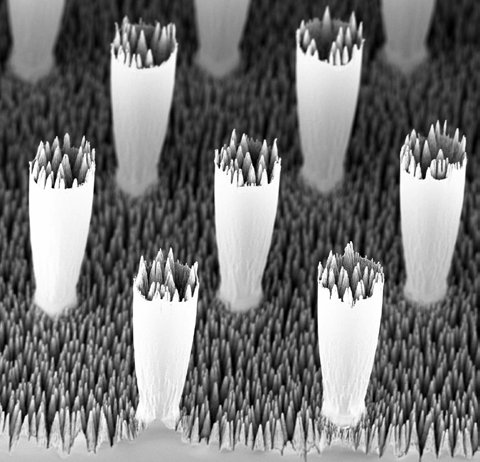

Теперь гипотезу надо было проверить. Основания к этому имелись: чем больше толщина клина, тем меньше должно быть его сопротивление. Чтобы убедиться, сначала вырастили структуры с рельефами разной высоты (фото 3). Действительно оказалось, чем выше рельеф, тем меньше сила трения. Тогда решили окончательно убедиться и сделали структуры с двумя масштабами рельефа (фото 4). И убедились, что сила трения перестала зависеть от параметров низкого рельефа. Видимо, воздух успевал проходить между высокими колоннами, и пластрон не появлялся.

Более того, оказалось, что цель достигнута: для поверхности с колоннами критическая скорость перехода к высокому трению выросла почти в сто раз.

Фото 4. Колонны, возвышающиеся над обычным рельефом сверхгидрофобной поверхности, существенно снижают силу, которая противится движению капли

Из этого тонкого эксперимента следует важный вывод. Чтобы капли воды удалялись с поверхности как можно быстрее, мало нанести сверхгидрофобный рельеф. Надо проявить изворотливость и создавать рельефы разного масштаба. А каким должно быть соотношение высот разных видов рельефа, будет зависеть от решаемой задачи. В общем, работа финских исследователей дает нанотехнологам широкий простор для фантазий. Все-таки многомасштабный рельеф будет гораздо более гибким инструментом, чем рельеф одного масштаба.

Фото 1. Пипетку вводят в каплю воды, лежащую на изучаемой поверхности