Палысепиолы: о новом минерале семейства палыгорскит—сепиолит

Рамиза Расцветаева,

Институт кристаллографии имени А. В. Шубникова Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» РАН (Москва, Россия)

«Природа» №8, 2021

Слоистые силикаты, в основе которых лежат трехслойные блоки протяженностью от бесконечных двумерных до бесконечных одномерных, широко распространены в природе. Здесь рассмотрены семейства с гибридными блоками, которые сочетают двумерные фрагменты с одномерными. Кристаллохимическое многообразие представителей семейства палысепиолов, объединяющего минералы группы палыгорскита, сепиолита и промежуточных между ними, обусловлено вариациями химического состава блоков, их геометрических характеристик, а также топологии и симметрии их расположения в структуре. Мы выполнили рентгеноструктурное исследование нового представителя палысепиолов — Са-туперссуатсиаита из Намибии. Приводится его сравнение с другими минералами этого семейства.

Казалось бы, что может быть общего между кристаллической структурой минерала из Намибии, селевыми потоками и Сахалином? А в нашей истории они объединились чудесным образом. И вот как это произошло.

Я давно мечтала побывать на самом краю земли. Конечно, представление о нашем Дальнем Востоке у меня было — благодаря конференции во Владивостоке. Мне повезло: я даже посетила Японию (тоже на конференции). А вот Камчатка и Сахалин казались недосягаемыми даже в смелых мечтах. И тут подвернулся-таки случай.

Летом 2014 г. мне позвонила сокурсница по географическому факультету Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и сообщила, что приглашена с докладом в Южно-Сахалинск на конференцию по селевым потокам. Она пояснила, что по инициативе Селевой ассоциации продолжается традиция проведения в России международных научно-практических селевых конференций, и III Международная конференция «Селевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита» состоится как раз в Южно-Сахалинске. А потом прибавила, что и я могла бы поехать туда с докладом. Это предложение я восприняла как шутку. С каким докладом? Я давно не занимаюсь географией, а кристаллохимия никак не связана ни с какими потоками, в том числе селевыми. К тому же эта затея мне не по карману — перелет стоит очень дорого, и нам уже давно не платят командировочные. Но она и тут все предусмотрела и разузнала про «программу субсидированных перевозок», которая как раз предназначалась для пенсионеров и молодежи. Теперь отступать было некуда.

Но что же придумать? Я порылась в Интернете, чтобы узнать хотя бы что-то по поводу селевых потоков, и поняла, что сель (в переводе с арабского — бурный поток) — внезапно формирующийся стремительный русловой поток, который состоит из смеси воды и обломков горных пород. Главная особенность таких потоков — высокая насыщенность обломочным материалом. Одно из условий формирования именно связных селевых потоков — наличие достаточного количества продуктов выветривания горных пород, особенно в виде тонкодисперсных глинистых фракций. И тут меня осенило: интенсивность селевых потоков может быть обусловлена строением составляющих эти фракции минералов и содержанием в их составе воды. Можно предположить, что если доля таких минералов в глинистой фракции достаточно велика, то вероятность формирования селевых потоков будет более высокой. Незадолго до этого я как раз занималась структурой нового минерала из Намибии с трудно выговариваемым названием Са-туперссуатсиаит [1]. Он относится к семейству палысепиолов — глинистых минералов, характерных для осадочных пород, как древних, так и современных. И, к моему удивлению, оргкомитет конференции мой доклад по структуре этого минерала принял в качестве устного.

Я успела воспользоваться программой и выкупить билеты за 14 тыс. руб. (туда и обратно). Мои коллеги и знакомые, заинтригованные такой дешевизной, интересовались, уж не в багажном ли отделении я полечу. Но полетела, как все, в салоне, и после 11-часового беспосадочного перелета прибыла в Южно-Сахалинск. Организаторы конференции встречали нас, москвичей, как дорогих гостей.

Конференция открылась 22 сентября 2014 г., организована она была блестяще. На ней присутствовали и зарубежные ученые, в основном из Китая, Кореи и Японии. Я рассказала, что глины представляют собой полиминеральные породы, в состав которых входят минералы — продукты выветривания преимущественно алюмосиликатов и силикатов магматических и метаморфических горных пород. По характеру кристаллической структуры глинистые минералы относятся к слоистым силикатам, основу которых составляют слои кремнекислородных тетраэдров и расположенные между ними слои октаэдров металлов. Тетраэдрические слои и слои реберно-связанных октаэдров соединяются вершинами и плотно прилегают друг к другу, в результате чего молекулы воды не могут входить в межслоевое пространство. Другое дело минералы, в которых слои октаэдров распадаются на ленты. Такие структуры становятся рыхлыми и способны химически связывать воду, из-за этого минерал сильно набухает. К ним относятся минералы группы палыгорскита, сепиолита и промежуточные, близкие к ним по строению. Дж. Феррарис объединил их в полисоматическое семейство под названием палысепиолы [2]. К этому семейству относится и исследованный нами минерал из Намибии, но он отличается от других его представителей рядом структурных особенностей. Если доля таких минералов в глинистой фракции достаточно велика, то данный аспект (среди многих других) необходимо учитывать при моделировании вероятности формирования селевых потоков. Мой доклад слушали с большим вниманием, ведь раньше никому даже в голову не приходило, что инженерные проблемы по сдерживанию селевых потоков могут быть связаны с атомным строением глинистых минералов.

Самим докладам посвятили три дня, а завершилась большая научно-практическая конференция полевыми экскурсиями в селеопасные горные массивы юга Сахалина. К экскурсиям, где эти потоки изучались и куда нас возили организованно, я заказала несколько дополнительных индивидуальных походов по Сахалину. Вместе с молодым гидом мне пришлось карабкаться по сопкам, вброд по морю обходить отвесные скалы, бегать по грязевым вулканам, спасать застрявшего в расщелине нерпёнка. Я наслаждалась морскими ветрами и моросящей погодой. Поездка на Сахалин оставила неизгладимое впечатление. Прошло несколько лет, но по-прежнему в памяти живы картины этой дикой красоты, запах соленого океанического ветра, вкус невероятно больших крабов, которыми нас угощали организаторы на берегу океана...

А мою статью «Структурные особенности глинистых минералов группы палыгорскита—сепиолита и их влияние на формирование связных селевых потоков» опубликовали в престижном международном журнале «Геориск» АИИС (Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве») [3]. Но что же так заинтересовало в моем докладе инженеров-селевиков, которые ранее никогда не имели дела с кристаллохимией?

Какие они, эти палысепиолы?

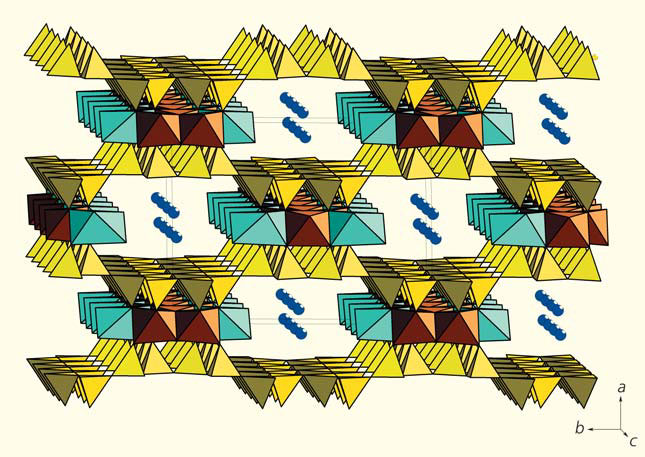

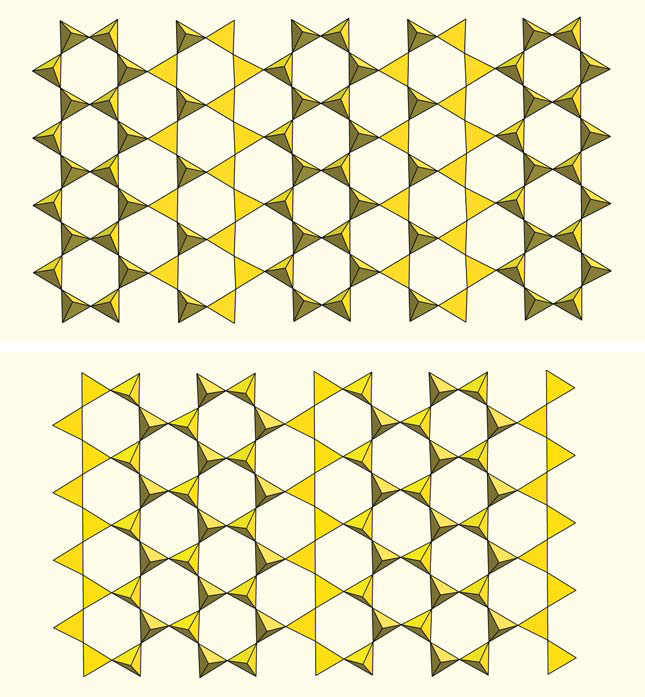

Палысепиолы образуются в результате твердофазных реакций в коре выветривания осадочных и изверженных пород и играют существенную роль в некоторых глинах. Их структуры — промежуточные между слоистыми (слюдами) и ленточными (амфиболами). Основу их каркаса составляет гофрированный слой [Si2O5] — тетраэдрическая сетка из шестичленных колец противоположно ориентированных тетраэдров — и объединяющие их амфиболовые ленты из реберно-связанных октаэдров [4]. Такие трехэтажные модули — одни из наиболее устойчивых структурных фрагментов в природных условиях, а содержащие их минералы обладают высокой микропористостью, которая и определяет особенности их физико-химических свойств (рис. 1).

Октаэдрические ленты (О-ленты) располагаются между сетками в шахматном порядке, имеют разную ширину и содержат Mg, Fe2+, Fe3+, Mn2+, Cr3+, Ti4+, Li и более крупные катионы — Na и Ca. Каналы между ними, идущие вдоль направления [001], заполнены цеолитными молекулами воды, а также катионами K и Na.

Разнообразие химического состава обусловливает размеры ячеек, пространственные группы, симметрию и структурные особенности палысепиолов (табл.). Их изучение связано с трудностями из-за отсутствия подходящих для рентгеноструктурного анализа монокристаллов. Как правило, палысепиолы плохо раскристаллизованы или образуют игольчатые (толщиной несколько микрометров) кристаллики от 1 до 10 мм в длину, собранные в радиально лучистые агрегаты.

Многие минералы в таблице — моноклинные с пространственной группой С2/m. Параметры их ячеек изменяются в пределах: а = 12.8–15.1, b = 17.6–18.4, c = 5.0–5.3 Å; β = 91–107°. Наименьший параметр с ≈ 5 Å соответствует периоду повторяемости вдоль О-ленты. Максимальное значение b ≈ 18 Å определяет расстояние между трансляционно-идентичными О-лентами в слое, в то время как параметр а соответствует расстоянию между ними перпендикулярно слою.

Крайние члены семейства палысепиолов — палыгорскит и сепиолит — широко распространенные глинистые минералы, которые характерны для осадочных пород, как древних, так и современных. Оба минерала магниевые, но сетки в их структурах различаются соотношением числа противоположно ориентированных цепочек Si-тетраэдров — 2:2 и 3:3 соответственно.

Группа палыгорскита

Рис. 2. Общий вид структуры палыгорскита в проекции на (100)

Палыгорскит назван по месту находки в Пермском крае, на участке Палыгорская дистанция около р. Поповки. Как продукт изменения магниевых силикатов он встречается в осадочных породах в ассоциации с кальцитом, тальком, хлоритом, кварцем, монтмориллонитом в разных регионах: США (в штатах Вашингтон, Джорджия, Нью-Мексико, Калифорния, а также на Аляске), в Англии, в Индии (на месторождении Хайдерабад). Основу его структуры составляют слои из тетраэдров кремния, объединенных в шестерные кольца и образующих цепочки двух ориентаций в равной пропорции 2:2 [5]. Октаэдрические ленты в палыгорските состоят из Mg-октаэдров, которые объединяются ребрами в пары и тройки и чередуются друг с другом в соотношении 2:3 (рис. 2, 3).

В группу палыгорскита входят три минерала — йофортьерит, туперссуатсиаит и Mn-туперссуатсиаит — с общей формулой каркаса [M5(OH)2(T8O20)] (см. табл.). Они образуют игольчатые кристаллы от коричневато-желтого до зеленого цвета и визуально плохо различимы. Все члены этой группы— моноклинные, с параметрами ячеек в пределах: а = 12.75–13.14, b = 17.85–18.06, c = 5.12–5.24 Å; β = 91.1–107.0°, пространственная группа C2/m. Из-за отсутствия подходящих монокристаллов, только один из них (Mn-туперссуатсиаит) исследован структурно — методом порошковой дифракции.

Йофортьерит — марганцевый аналог палыгорскита [6]. Он назван в честь Ива Оскара Фортье, бывшего директора Геологической службы Канады. Это гидротермальный минерал, образованный на поздней стадии в пегматитовых прожилках в нефелиновых сиенитах и в интрузиях щелочного комплекса Монт-Сент-Илер (Канада), а также на горе Карнасурт Ловозерского массива (Кольский п-ов) в ассоциации с анальцимом, эвдиалитом, эгирином, альбитом и микроклином. Параметры моноклинной ячейки: а = 12.759, b = 18.369, c = 5.024 Å; β = 91.98°. Пространственная группа не установлена, и структура не определена.

Туперссуатсиаит — Na,Fe-аналог палыгорскита. Он назван по месту находки в бухте Туперссуатсиаит щелочного комплекса Илимаусак (Южная Гренландия) [7]. Это гидротермальный минерал, образовавшийся на поздних низкотемпературных стадиях кристаллизации в прожилках, секущих нефелиновые сиениты и пегматиты в Гренландии и в Виндхуке (Намибия) в ассоциации с натролитом, эгирином, микроклином, кварцем, флюоритом, анальцимом, сфалеритом, содалитом, титанитом и рядом других минералов. Его находят и в Канаде (близ Квебека). Хотя структура минерала не определялась, модель построена на основе ее идентичности палыгорскиту, с учетом близости параметров их моноклинных ячеек (а = 13.92, b = 17.70, c = 5.30 Å; β = 104.78°; рис. 4), и на предположении, что реберно-связанные Fe-октаэдры образуют ленту, в которой чередуется один октаэдр с двумя, а с учетом октаэдров натрия — [2×3].

![Рис. 4. Гибридная октаэдрическая О-лента предположительно [2×3]-типа (слева) и кристаллическая структура туперссуатсиаита (справа) в проекции на плоскость (001)](images/eltpub/pr_2108_palysepioly_04_703.jpg)

Рис. 4. Гибридная октаэдрическая О-лента предположительно [2×3]-типа (слева) и кристаллическая структура туперссуатсиаита (справа) в проекции на плоскость (001)

Mn-туперссуатсиаит найден в карьере, где добывался материал для строительства дорог и железнодорожных путей. Он образовался в породах фонолитового массива Арис в центральной Намибии [8]. Параметры его моноклинной ячейки следующие: а = 14.034(7), b = 17.841(7), c = 5.265(2) Å; β = 103.67(4)°. Из-за отсутствия подходящего монокристалла структура решена порошковым методом, с использованием аналогии с палыгорскитом. От модели туперссуатсиаита с О-лентой [2×3] лента его Mn-аналога отличается более сложным составом из трех элементов с доминированием Mn, а по краям она также обрамлена Na-октаэдрами (см. рис. 4).

Группа сепиолита

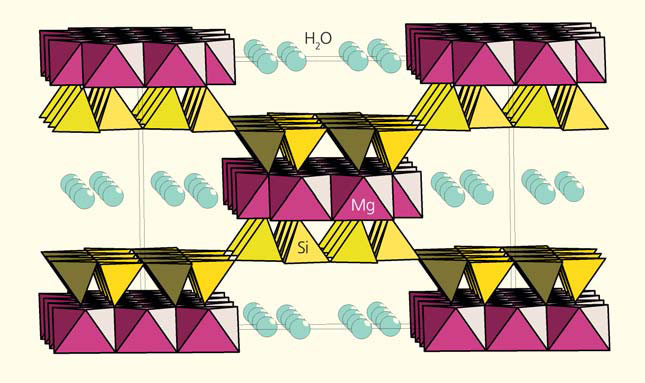

Сепиолит — гидратированный Mg-силикат (рис. 5). Его название происходит от названия головоногого моллюска сепии (каракатицы), поскольку легкий и пористый минерал напоминает ее «кость» (внутреннюю раковину). Он в небольших количествах образует плохо раскристаллизованные массы в осадочных породах и серпентинитах, в ассоциации с опалом и доломитом.

Рис. 5. Структура сепиолита в проекции на (100)

Сепиолит распространен во многих месторождениях западной Гренландии, Испании (близ Мадрида и Толедо), на Мадагаскаре, в Мексике, США (штаты Калифорния и Нью-Йорк), в Танзании (озеро Натрон), в Турции и в Японии. Этот микропористый минерал находит широкое применение более чем в 100 коммерческих областях — в фармацевтике, как удобрение, в производстве пестицидов, для адсорбирования органики, в качестве катализатора, молекулярного сита, неорганической мембраны для фильтрации и др.

Параметры ромбической ячейки: а = 13.4, b = 27.0, c = 5.37 Å; пространственная группа Pncn. Структура сепиолита отличается от палыгорскитовой удвоенным количеством разноориентированных цепочек в Si-слое и широкой Mg-лентой [4×4], с чем связано увеличение b-параметра (рис. 6). Большие каналы (в сечении 3.7×10.6 Å) идут параллельно Mg-лентам и заполнены молекулами воды. Такие же четырехрядные ленты предположительно находятся и в трех структурно не исследованных минералах: феррисепиолите — аналоге сепиолита, содержащем трехвалентное железо, фалкондоите, названном в честь горнодобывающей компании, которая разрабатывает латериты в Бонао (Доминиканская Республика) и лохлините, названном в честь главного геолога Геологической службы США Г. Ф. Лохлина [10, 11, 12].

![Рис. 6. Октаэдрическая Mg-лента типа [4×4] (слева) и тетраэдрический Si-слой с цепочками двух ориентаций в пропорции 4:4 (справа) в структуре сепиолита](images/eltpub/pr_2108_palysepioly_06_703.jpg)

Рис. 6. Октаэдрическая Mg-лента типа [4×4] (слева) и тетраэдрический Si-слой с цепочками двух ориентаций в пропорции 4:4 (справа) в структуре сепиолита

Гибридные палысепиолы

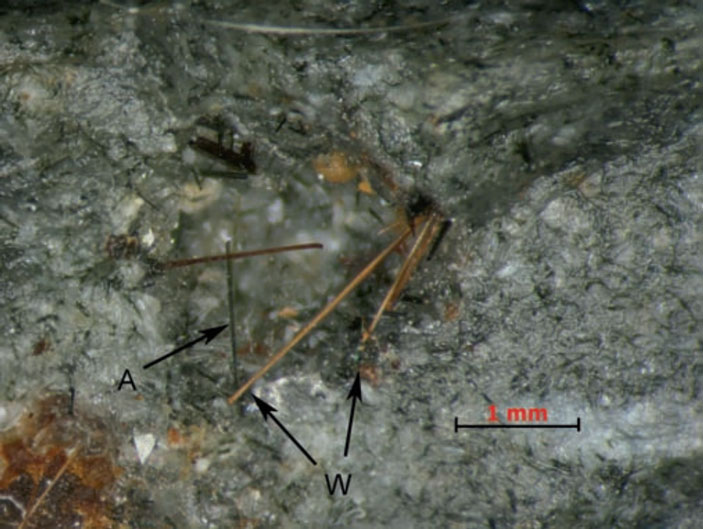

В семействе палысепиолов Са-минералы встречаются крайне редко. Один из них — Ca-Fe-доминантный минерал виндхукит [13], названный по имени г. Виндхук — столицы Намибии, где его впервые нашли (в интрузии Арис). Минерал образует прозрачные, от желто-коричневых до коричневых, кристаллы призматической формы, размером в сечении около 0.15 мм и длиной до 4 мм (рис. 7).

Рис. 7. Игольчатые кристаллы виндхукита (W) и эгирина (A) [13]

Параметры его моноклинной ячейки следующие: а = 14.319(5), b = 17.825(4), c = 5.242(1) Å; β = 103.5(2)°, пространственная группа C2/m. Они сопоставимы с палыгорскитовыми. Хотя структура виндхукита — производная от структуры палыгорскита и тесно связана со структурами его группы, в ней присутствуют О-ленты из Fe3+-октаэдров и Ca-октаэдров двух типов. Одна лента шириной в три октаэдра аналогична палыгорскитовым, вторая состоит из четырех октаэдров, как в минералах группы сепиолита.

Калиферсит — член серии палыгорскит—сепиолит. Параметры его триклинной ячейки a и c близки как к сепиолиту, так и к палыгорскиту, в то время как размер ячейки вдоль b — средний между ними: а = 14.86, b = 20.54, c = 5.29 Å; α = 98.6, β = 92.3, γ = 94.4° [14]. Тетраэдрическая сетка состоит из сильно искаженных шестерных колец, которые объединяются в цепочки двух ориентаций, чередующихся в соотношении 2:1. Структура — гибридная между сепиолитом и палыгорскитом с двумя типами О-лент: в узкой чередуются два октаэдра с одним, а широкая состоит из трех октаэдров в поперечнике. Между лентами образуются узкие и широкие каналы, заполненные молекулами воды, а также атомами калия (рис. 8).

Рис. 8. Кристаллическая структура калиферсита (вверху) в проекции на плоскость (001), тетраэдрическая сетка (посередине) и два типа октаэдрических лент из Fe-атомов (внизу)

Раит назван в честь не одного (как обычно) человека, а нескольких — коллектива ученых, участвовавших в плавании на парусной лодке «Ра» (1969–1970) под руководством Тура Хейердала [15]. Минерал образует кристаллы на стенках полостей в щелочных пегматитах горы Карнасурт Ловозерского массива в ассоциации с нефелином, эгирином, натролитом. Раит находят также в Монт-Сент-Илере. Его структура напоминает каркас палыгорскита, но его О-лента более широкая [3×4] и содержит три разных элемента — Mn, Ti и Na. Параметры моноклинной ячейки увеличены благодаря большому содержанию натрия: а = 15.1, b = 17.60, c = 5.290 Å; β = 100.5°, пространственная группа C2/m. В каналах каркаса находятся молекулы воды, а также атомы натрия (рис. 9).

Рис. 9. Гибридная октаэдрическая лента (слева) и кристаллическая структура раита (справа) в проекции на плоскость (001)

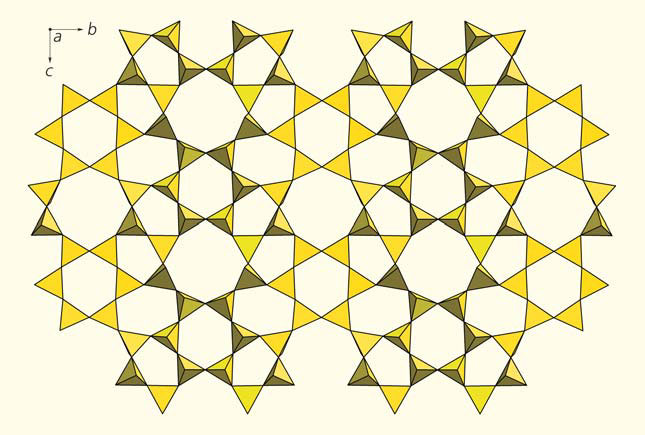

Наиболее сложный случай наблюдается в структуре высоконатриевого интерсилита, в котором кремнекислородная сетка содержит цепочки со смешанной ориентацией тетраэдров, и наряду с 6-членными в ней присутствуют 5- и 8-членные кольца [16]. Минерал назван с учетом этой особенности структуры, делающей его промежуточным между слоистыми и ленточными силикатами (рис. 10, 11). О-лента состоит в основном из полиэдров натрия, который входит также в каналы вместе с небольшим количеством атомов K и молекул воды. Хотя минерал ромбический, симметрия и параметр с-ячейки отличаются от сепиолитовых: а = 13.033, b = 18.717, c = 12.264 Å; β = 99.62°. Интерсилит открыт в ультраагпаитовом пегматите на горе Аллуайв, где образует ярко-желтые и розовые просвечивающие зерна длиной до 2 мм, которые врастают в уссингит и ассоциируют с макатитом, виллиомитом, эгирином, ломоносовитом, серандитом и стенструпином.

Рис. 10. Гибридная октаэдрическая лента (слева) и кристаллическая структура интерсилита (справа) в проекции на плоскость (001)

Рис. 11. Тетраэдрическая сетка интерсилита

Плюмбофиллит — еще один представитель семейства палысепиолов с ромбической симметрией. Он встречается в виде бесцветных или бледно-голубых призматических кристаллов длиной до 3 мм в трещинах и узких прожилках пород Сан-Бернардино (Калифорния, США), в ассоциации с церусситом, хризоколлой, флюоритом, гипсом, кварцем, сепиолитом и рядом других минералов [17]. Минерал нестабилен даже в слабокислой среде. В его названии отражено присутствие свинца и слоистый характер структуры. Параметры ромбической ячейки: а = 13.2083(4), b = 9.7832(3), c = 8.6545(2) Å; пространственная группа Pbcn. Тетраэдры сетки образуют цепочки, которые поочередно ориентированы в противоположные стороны, как в структуре Са-силиката пентагонита с сеткой [Si2O5], но плюмбофиллитовые сетки сильно гофрированы, а шестичленные кольца в них искажены. Между тетраэдрическими сетками находятся атомы Pb и каналы, содержащие молекулы воды.

Исследование Са-туперссуатсиаита

Как уже говорилось, в семействе палысепиолов присутствует единственный минерал, содержащий кальций, — виндхукит из Намибии (см. табл.). И мы были заинтересованы изучить еще один обогащенный Са минерал из этого семейства. Образец нам предоставили коллеги, нашедшие его там же, в Намибии, в породах из поздней ассоциации, которая сформировалась в полости эффузивной породы карьера Арис. В отличие от виндхукита, он содержал натрий и кальций в равных пропорциях, и, таким образом, по составу стал промежуточным между виндхукитом и туперссуатсиаитом. Однако надежды на успех структурного исследования у нас практически не было: иголочку толщиной с волосок приклеить торцом к держателю очень проблематично. После многократных попыток все же удалось найти и приклеить подходящий образец и получить дифракционный эксперимент в полной сфере обратного пространства на дифрактометре Xcalibur Oxford Diffraction, с CCD-детектором. После усреднения эквивалентных отражений в наборе их содержалось 6481 при I > 7σ(I). Параметры элементарной ячейки оказались близкими к моноклинным, найденным в других моноклинных минералах семейства: а = 13.727(1), b = 17.901(1), c = 5.253(1) Å; α = 89.95(1), β = 97.28(1), γ = 90.02(1)°. И тут нас ждал сюрприз. Симметрия моноклинных палысепиолов описывается пространственной группой C2/m (см. табл.), однако анализ дифракционных отражений полностью отвергал C-центрировку. Отсутствие погасаний свидетельствовало о примитивности ячейки с пространственной группой P2/m, P2 или Pm, но поиск и уточнение структурной модели в рамках этих групп не давали результата. Только переход в триклинную симметрию с пространственной группой P-1 позволил решить структуру [1] с использованием комплекса программ AREN [18]. Это был первый минерал семейства палысепиолов с псевдомоноклинной ячейкой и пространственной группой P-1.

Рис. 12. Кристаллическая структура Са-туперссуатсиаита (слева) в проекции на плоскость (100) и два типа октаэдрических лент (справа)

Основные особенности состава и структуры изученного минерала отражены в его кристаллохимической формуле (Z = 1):

где квадратными скобками выделен состав двух октаэдрических лент и слоя из Si-тетраэдров. В целом структура минерала идентична другим представителям группы палыгорскита. Однако и тут не обошлось без неожиданностей. Позиции некоторых атомов Si оказались на укороченном расстоянии друг от друга: Si6a–Si6b = 1.22(1), Si7a–Si7b = 1.264(8) и Si8a–Si8b = 1.00(1) Å. Такое расщепление позиций с заселенностью ~0.5 в структурах семейства ранее не отмечалось и означало, что тетраэдры в кремнекислородном слое распределены статистически. В результате в структуре присутствуют два статистически реализующихся варианта слоя с Si-тетраэдрами двух ориентаций (рис. 12, 13). Причем по характеру гофрировки второй слой представляет собой уникальный элемент структуры, который не был встречен среди представителей этого семейства. Отличительная черта этого минерала — наличие двух типов лент из октаэдров Fe и Ca, что формально его связывает с калиферситом. Одна его лента, которую образуют атомы железа, — широкая (≈ 10.59 Å). Она состоит из трех зигзагообразных цепочек реберно-связанных октаэдров, как и широкая лента калиферсита. Но в изученном минерале по ее краям поочередно с каждой стороны располагаются октаэдры кальция, наращивая ширину ленты до размеров (4×4). Вторая лента — узкая (≈ 7.66 Å), и в ней чередуются пары Fe-октаэдров [2×2], чего ранее не наблюдалось в других минералах (см. рис. 12). Атомы натрия располагаются в полостях структуры и не участвуют в построении октаэдрических лент. Молекулы воды заполняют каналы, поперечное сечение которых варьирует от 4.64×6.94 до 6.94×9.16 Å, что связано с расщеплением трех кремниевых позиций. По аналогии с уже известными представителями группы идеализированная формула Са-туперссуатсиаита может быть записана в виде (Z = 2):

Рис. 13. Два типа тетраэдрических сеток в структуре Са-туперссуатсиаита

* * *

Итак, палысепиолы отличаются разнообразием химического состава. Преобладание магния характерно для палыгорскита, сепиолита и лохлинита; железо доминирует в туперссуатсиаите, калиферсите и феррисепиолите; марганец — в йофортьерите, раите и Mn-содержащем туперссуатсиаите; свинец — в плюмбофиллите. Потенциально новый минерал семейства — Са-туперссуатсиаит — характеризуется преобладанием Са над Na в собственной структурной позиции и пониженной симметрией, которая обусловлена высокой упорядоченностью структуры, что свидетельствует о специфических условиях его образования и о наибольшей уязвимости к воздействию воды. Наше структурное исследование этого нового представителя вносит существенный вклад в кристаллохимию палысепиолов и в понимание механизмов их химического разнообразия. Микропористый характер палысепиолов вызывает повышенный интерес к ним и к их применению в промышленности в качестве ионообменников и сорбентов. Возможно, информация о строении палысепиолов будет полезна также в мероприятиях по предотвращению схода селей, которые представляют большую опасность для человека и наносят существенный урон хозяйству.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках Государственного задания ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, в части «рентгеноструктурного анализа», и Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-29-12005), в части «кристаллохимического анализа микропористых минералов группы палыгорскита—сепиолита». Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» при поддержке Минобрнауки (проект RFMEFI62119X0035).

Литература / References

1. Расцветаева Р. К., Аксенов С. М., Верин И. А. Кристаллическая структура минерала NaCa(Fe2+, Al, Mn)5[Si8O19(OH)](OH)7·6H2O — нового представителя группы палыгорскита. Кристаллография. 2012; 57(1): 50–55. [Rastsvetaeva R. K., Aksenov S. M., Verin I. A. Crystal structure of the NaCa(Fe2+, Al, Mn)5[Si8O19(OH)](OH)7·6H2O mineral — a new representative of the palygorskite group. Crystallography Reports. 2012. 57(1): 50–55.]

2. Ferraris G., Gula A. Polysomatic aspects of microporous minerals — heterophyllosilicates, palysepioles and rhodesiterelated structures. Microporous Mesoporous Miner. Phases. Rev. Mineral. Geochem. 2005; 57: 69–104.

3. Расцветаева Р. К., Аксенов С. М. Структурные особенности глинистых минералов группы палыгорскита—сепиолита и их влияние на формирование связных селевых потоков. Геориск. 2014; 3: 38–40. [Rastsvetaeva R. K., Aksenov S. M. Structural features of clay minerals of the palygorskite—sepiolite group and their influence on the formation of coherent mudflows. Georisk. 2014; 3: 38–40. (In Russ.).]

4. Расцветаева Р. К., Аксенов С. М. Кристаллохимия силикатов с трехслойными ТОТ- и НОН-модулями слоистого, ленточного и смешанного типа. Кристаллография. 2011; 56(6): 975–1000. [Rastsvetaeva R. K., Aksenov S. M. Crystal chemistry of silicates with three-layer TOT- and HOH-modules of layered, tape and mixed types. Crystallography Reports. 2011; 56(6): 910–934.]

5. Artioli G., Galli E. The crystal structures of orthorhombic and monoclinic palygorskite. Mater. Sci. Forum. 1994; 166–169: 647–652.

6. Hawthorne F. C., Abdu Y. A., Tait K. T., Back M. E. The crystal structure of Y-ofortierite. Canadian Mineralogist. 2013; 51: 243–251.

7. Karup-Møller S., Petersen O. V. Tuperssuatsiaite, a new mineral species from the Ilýmaussaq intrusion in South Greenland. Neues Jahrbuch für Mineralogie (Monatshefte). 1984; 501–512.

8. Camara F., Garvie L. A. J., Devouard B. et al. The structure of Mn-rich tuperssuatsiaite: A palygorskite-related mineral. Am. Mineral. 2002; 87: 1458–1463.

9. Post J. E., Bish D. L., Heane P. J. Synchrotron powder X-ray diffraction study of the structure and dehydration behavior of sepiolite. American Mineralogist. 2007; 92: 91–97.

10. Williams P. A., Hatert F., Pasero M., Mills S. J. New minerals and nomenclature modifications approved in 2010. Mineral. Mag. 2010; 75: 27–31.

11. Springer G. Falcondoite, nickel analogue of sepiolite. Can. Min. 1976; 14: 407–409.

12. Biedl A., Preisinger A. Die Struktur des Loughlinit (Natrium-Sepiolith). Fortschr. Mineral. 1962; 40: 50.

13. Chukanov N. V., Britvin S. N., Blass G. et al. Windhoekite \(\mathrm{Ca_{2}Fe^{3+}_{3}[(Si,Al)_{8}O_{20}](OH)_{4}·10H_{2}O}\), a new palygorskite-group mineral from the Aris phonolite, Namibia. European Journal of Mineralogy. 2012; 24: 171–179.

14. Ferraris G., Khomyakov A. P., Belluso E., Soboleva S. V. Kalifersite, a new alkaline silicate from Kola Peninsula (Russia) based on a palygorskite—sepiolite polysomatic series. Eur. J. Mineral. 1998; 10: 865–874.

15. Пущаровский Д. Ю., Пеков И. В., Плаc Дж. Дж. и др. Раит, маеганонгрдит-Се и ферронордит-(Се) из массива Ловозеро: кристаллические структуры и минералогическая геохимия. Кристаллография. 1999; 44: 565–574. [Pushcharovsky D. Y., Pekov I. V., Pluth J. J. et al. Raite, manganonordite-(Ce), and ferronordite-(Ce) from the Lovozero massif: Crystal structures and mineralogical geochemistry. Crystallography Reports. 1999; 44: 565–574.]

16. Хомяков А. П., Робертс А., Нечелюстов Г. Н. и др. Интерсилит Na6MnTi[Si10O24(OH)](OH)3·4H2O — новый минерал с новым типом ленточно-слоистого кремнекислородного радикала. Записки РМО. 1996; 125(4): 79–85. [Khomyakov A. P., Roberts A., Nechelyustov G. N. et al. Intersilite Na6MnTi[Si10O24(OH)](OH)3·4H2O — a new mineral with a new type of ribbon-layered silicon-oxygen radical. Notes of the RMO. 1996; 125(4): 79–85. (In Russ.).]

17. Kampf A. R., Rossman G. R., Housley R. M. Plumbophyllite, a new species from the Blue Bell claims near Baker, San Bernardino County, California. Am. Mineral. 2009; 94: 1198–1204.

18. Андрианов В. И. AREN-85 — система кристаллографических программ «Рентген» на ЭВМ NORD, CM-4 и EC. Кристаллография. 1987; 32(1): 228–232. [Andrianov V. I. AREN-85 — system of crystallographical programs Rentgen for EVM NORD, SM-4 and EC. Crystallography Reports. 1987; 32(1): 228–232.]

-

Спасибо за интересный рассказ!

А какой вид палыгорскитов мог быть в гидротермальных альпийских жилах месторождения Пуйва на Приполярном Урале, в комплексе с горным хрусталем и аксинитом? У меня со студенческих лет хранится кусок "горной кожи" оттуда размером с половину ладони.

P.S. Сепия - это немного не рыба, это каракатица (головоногий моллюск).

Рис. 1. Микропористая структура палысепиолов