Годфри Ньюболд Хаунсфилд: что у нас внутри?

Марина Молчанова

«Квантик»№1, 2024

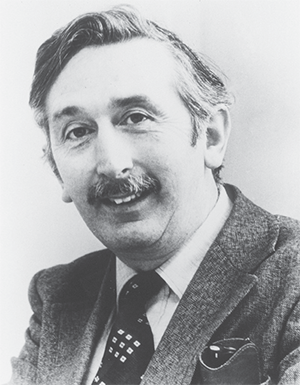

Автор одного из самых замечательных изобретений в современной медицине был не медиком и даже, строго говоря, не учёным. Годфри Хаунсфилд был инженером. Но очень любознательным инженером.

* * *

Будущий лауреат Нобелевской премии родился в английской деревне Саттон-он-Трент, был пятым ребёнком у местного фермера и в школе учился неважно. Сам Годфри считал, впрочем, что дело не в нём, а в школе — там неинтересно. С физикой и математикой дела обстояли лучше, чем с остальными уроками, но даже в этих предметах он не особо блистал и позже говорил: «Нужно использовать абсолютный минимум математики, но иметь много, очень много интуиции».

Электротехнический колледж Фарадея

А единственное, что ему действительно было интересно, — так это разбираться, как работают механические и электрические машины. Ещё в пять лет он сумел пересобрать остановившиеся старые часы так, что те снова пошли. А позже, как потом писал Хаунсфилд в автобиографии, он собирал электрические машинки для звукозаписи, прыгал со стогов на самодельном планёре и чудом сам не взлетел на воздух, запуская вверх бочки из-под дёгтя на ацетиленовом двигателе.

Затем была служба в военно-воздушных силах, где Хаунсфилд имел дело с электроникой и радарами, и обучение в электротехническом колледже Фарадея в Лондоне. И, наконец, в 1949 году он поступил на работу в компанию EMI (Electric and Musical Industries).

Реклама компании EMI, 1951 год

Когда-то название EMI было знакомо всем любителям музыки. Здесь производились записи всемирно известных исполнителей — и самыми знаменитыми клиентами EMI были The Beatles. Есть даже красивая легенда, но всё-таки именно легенда, что (забегая вперёд) прославленная работа Хаунсфилда финансировалась именно на деньги, которые EMI получила от записей «битлов».

Как бы то ни было, звукозаписью работа EMI не ограничивалась. Здесь велись серьёзные военно-технические разработки и исследования в области электроники. Так, в 1958 году именно здесь был произведён транзисторный компьютер EMIDEC 1100 — и именно под руководством Хаунсфилда. Но звёздный час нашего героя был впереди.

* * *

Редкий кадр... четвёрка The Beatles идёт финансировать работу Хаунсфилда

Одна из идей, волновавших Хаунсфилда в течение многих лет, — это вопрос, как можно увидеть невидимое. Как мы можем заглянуть в коробку, не открывая её? Как мы можем узнать, что находится, скажем, внутри египетских пирамид — вдруг мы сможем «поймать» космические лучи, проходящие через них, и узнать, нет ли внутри пирамид неизвестных пустот?

А самая интересная «коробка», внутрь которой надо бы заглянуть, — это человеческое тело.

Да, конечно, первым шагом ещё в конце XIX века стало открытие рентгеновских лучей. Но один рентгеновский снимок или даже два снимка (прямой и боковой) содержат недостаточно информации. Внутри человека много органов и тканей, они по-разному пропускают лучи, имеют разные формы и размеры, загораживают друг друга. Вот если бы у нас было много-много снимков, сделанных под разными углами... то что тогда?

И однажды, когда Хаунсфилд гулял по окрестностям (он очень любил пешие и лыжные прогулки), ему пришла в голову мысль заняться именно этим: получением трёхмерных изображений внутренних структур человеческого тела.

Иоганн Радон (1887 — 1956)

Кое-какая база для этой работы уже существовала. Теоретические основы были заложены ещё в 1917 году австрийским математиком Иоганном Радоном: из его результатов следовало, что «много-много» (бесконечное число) снимков, сделанных под разными углами, действительно позволяют реконструировать трёхмерный объект. Более того, физик Аллан Маклауд Кормак в 1963 — 1964 годах фактически придумал, как именно это можно сделать. Но статьи Кормака сразу после публикации не вызвали большого интереса — материя сложная, алгоритм сыроват, а от теории до практики путь долгий.

Однако в конце 60-х годов очень похожие идеи стал разрабатывать Хаунсфилд — и не только разрабатывать, но и реализовывать.

* * *

Аллан Кормак (1924 — 1998)

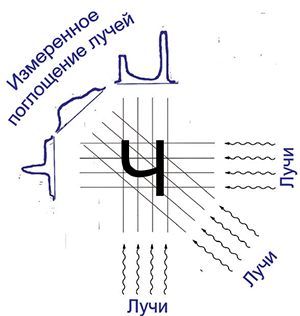

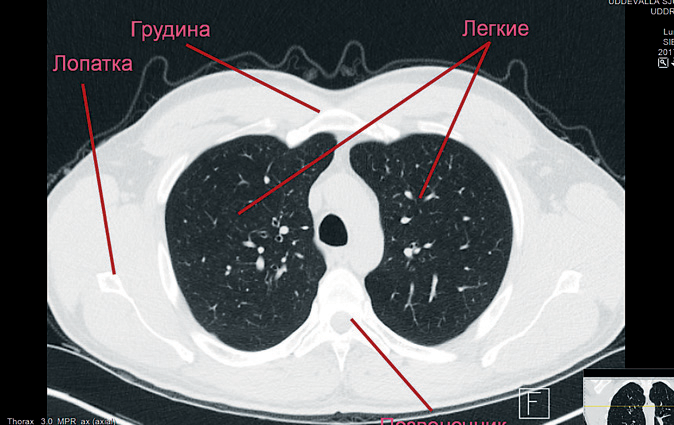

Почему вообще рентгеновские лучи позволяют нам получать информацию о происходящем внутри нас? Потому что они частично поглощаются в теле, а частично проходят через него, при этом разные ткани организма поглощают их по-разному. Какие-то ткани плотнее (скажем, кости), и они задерживают большую часть излучения. Какие-то менее плотные, но всё-таки плотнее воды. Какие-то практически как вода. Какие-то пропускают большую часть излучения — например, жир. Какие-то пропускают рентгеновские лучи почти полностью, а поглощают очень мало — например, лёгкие, заполненные воздухом.Кроме того, чем толще слой вещества, тем (естественно) большую часть лучей этот слой поглощает.

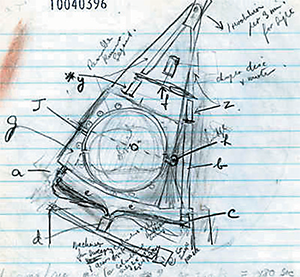

Набросок будущего томографа, выполненный Хаунсфилдом

Значит, изучая поглощение рентгеновских лучей в разных местах и под разными углами (а ведь это фактически набор чисел), мы получаем информацию о том, через что прошли эти лучи, а значит, узнаём, что находится внутри тела. Надо только обработать числа — а для этого есть компьютер.

Посмотрите, например, на картинку «Проекции и поглощение» — иллюстрацию того, как три пучка лучей под разными углами проходят через плотный объект в форме буквы «Ч» (первой буквы заголовка этой статьи). Чем толще слой, через который они проходят, тем сильнее лучи поглощаются. И для каждого угла получаем свою картину поглощения. Если их будет достаточно много, мы сможем при помощи компьютерных алгоритмов восстановить не только букву «Ч», но и куда более сложные объекты!

Проекции и поглощение

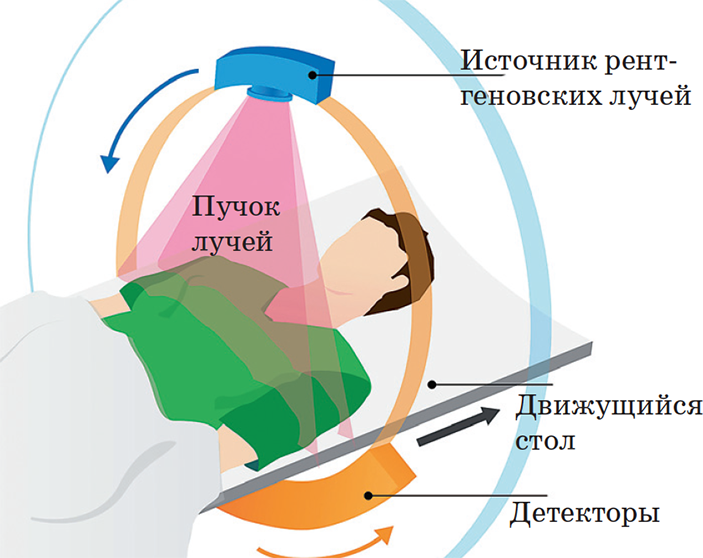

Кроме того, одна из главных идей Хаунсфилда состоит в послойном получении изображения. Представим себе, что всё тело человека, с головы до пят, разделено на тонкие слои. В каждый момент времени делается рентгеновский снимок только одного тонкого слоя, причём лучи направляются на него сбоку под разными углами.

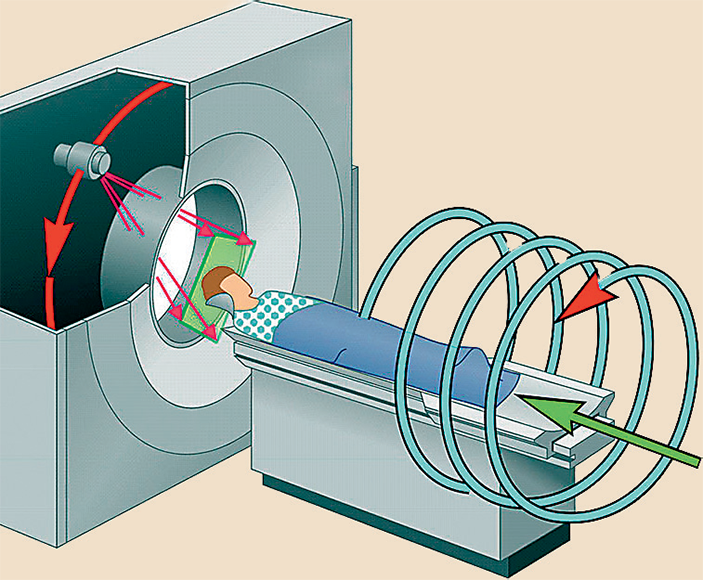

Посмотрите на рисунок «Как получают послойное изображение»: там выделен слой в области груди пациента — только, конечно, фактически слои при томографии гораздо тоньше, чем на этой картинке. С одной стороны от тела — источник рентгеновских лучей, с другой — приёмники (детекторы), которые как раз и измеряют, какая часть излучения прошла, а какая поглотилась. Человек лежит на столе, а вокруг него крутится вся эта система: источник излучения и детекторы. Повернулась система на небольшой угол — детекторы получили сигнал, как лучи прошли через слой, подставленный им, и сколько где поглотилось. Снова повернулась система — снова принимается сигнал. Система перебрала все нужные углы — работа с нынешним слоем закончилась, стол с человеком продвигается на небольшое расстояние, и рентгеновскому пучку «подставляется» следующий тонкий слой*.

Вильгельм Конрад Рентген (1845 — 1923)

Эта идея стала основой рентгеновской компьютерной томографии, которую мы сейчас зовём просто КТ. Собственно, «томография» именно и означает послойное получение изображения.

Хаунсфилд начал работать над этой темой в 1967 году. Причём занимался сразу всем: и компьютерными алгоритмами, и разработкой механизмов, и совершенствованием рентгеновской трубки, и образцами для испытаний. Уже в 1968 — 1969 годах были построены первые прототипы будущего томографа; их опробовали на муляжах, на препаратах из анатомического музея и — чуть позже — на самом Хаунсфилде и его коллегах.

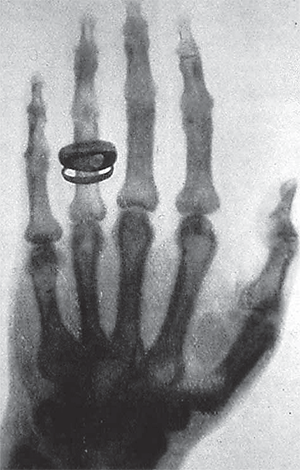

Рентгеновский снимок, 1896 год

Но вопрос о том, может ли это изобретение быть полезным для медиков, оставался открытым: скептиков было немало. Так что самое главное произошло 1 октября 1971 года, когда было показано, что новый метод действительно позволяет отличить норму от болезни. Ведь и при воспалениях, и при кровоизлияниях, и при опухолях плотность тканей меняется — а значит, это должно быть «видно» на КТ! И действительно, у пациентки лондонской больницы новый метод позволил обнаружить внутричерепную кисту — и это было буквально чудом.

Хаунсфилд продолжал совершенствовать томограф — так, в 1975 году был впервые сконструирован прибор, на котором за разумное время можно было провести исследование всего тела. Опять-таки, одним из первых «клиентов» нового томографа оказался сам Хаунсфилд — и говорил, что он даже опознал в содержимом своего желудка недавно съеденные чипсы и выпитое пиво. Фразу про пиво оставим на совести рассказчика, а вот что известно — когда Хаунсфилд на конференции в марте 1975 года показал аудитории изображения брюшной полости, полученные с помощью томографа, зрители восхищённо ахнули, после чего встали и устроили ему овацию.

Как получают послойное изображение

Потом, конечно, была слава, была закупка томографов всё новыми и новыми больницами, было членство в Королевском обществе, был рыцарский титул, была Нобелевская премия. Её Годфри Хаунсфилд разделил с Алланом Кормаком, первым разработчиком математического аппарата для нового метода — и это, конечно, справедливо.

* * *

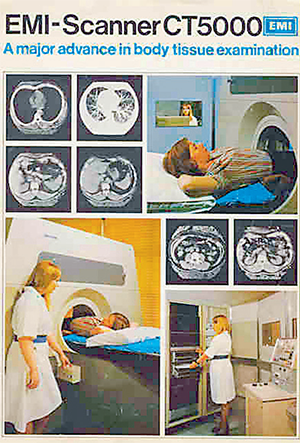

Первые компьютерные томографы были установлены в больницах в 1975 году

Несколько замечаний. Прежде всего надо сказать, что получилась некоторая путаница в терминах. Метод, о котором мы здесь говорим, получил название «компьютерной томографии», сокращенно КТ (слово «рентгеновская» часто опускают). Однако с тех пор были разработаны и другие виды томографии, где уже не используются рентгеновские лучи. Так, в магнитно-резонансной томографии (МРТ) для получения изображений используются магнитные поля и радиоволны, в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) — излучение от радиоактивного вещества, введённого прямо в организм. При этом, конечно, любая томография является компьютерной, ведь без компьютера эти сложные расчёты не произведёшь. Но исторически сложилось так, что когда говорят о компьютерной томографии, имеется в виду именно самый первый метод — с рентгеновскими лучами.

Карикатура 1977 года «Удивительно, что можно сделать при помощи ножовки и микрометра»

Ещё упомянем, что имя Хаунсфилда постоянно встречается в медицинских документах — хотя даже среди врачей не все об этом знают. Дело в том, что для характеристики того, как разные ткани поглощают рентгеновские лучи, используется шкала Хаунсфилда. И практически в любом описании КТ можно встретить сокращения «ед. Х.» (по-русски) или «HU» (по-английски) — то есть единицы Хаунсфилда.

Саттон-он-Трент, поле. Фото H.A.W.C 101, wikimedia.org

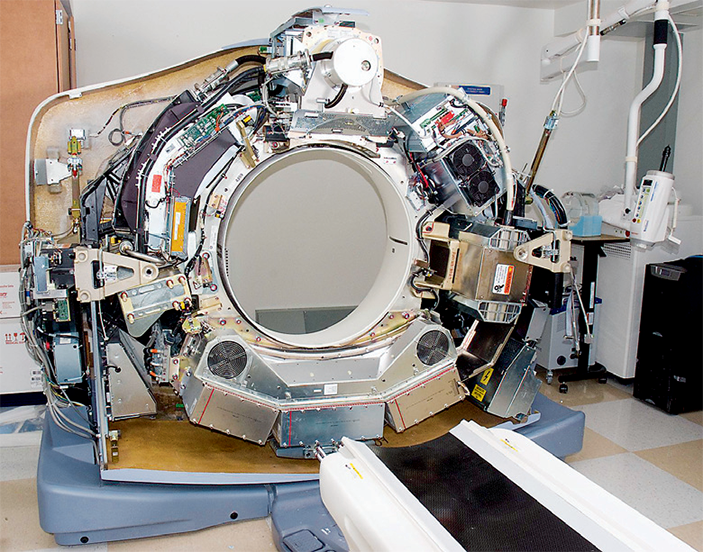

Сейчас компьютерный томограф есть чуть ли не в каждой крупной больнице, и ежегодно миллионы людей проходят обследования методом КТ. Современные томографы работают всё быстрее, изображения получаются всё чётче, а доза радиации, которую получает человек в томографе, — всё меньше. Но принципиально это тот же аппарат, который когда-то разработал любознательный инженер Хаунсфилд.

Спиральная компьютерная томография

Современный компьютерный томограф. Фото Tom?? Vendi?, wikimedia.org

А вот что внутри современного томографа

Одно из изображений при КТ головного мозга

Одно из изображений при КТ лёгких («сечение» перпендикулярно позвоночнику)

* На заре развития компьютерной томографии именно так и было: оборот «рабочей части» томографа, потом передвижение стола с пациентом на небольшое расстояние, снова оборот, снова передвижение... Это, конечно, долго и не слишком удобно, и сейчас оба движения происходят одновременно и непрерывно — в результате получается, что источник излучения движется относительно человека по спирали.

-

Диагностика действительно делает чудеса, получается настоящий 3D. Но...

Радиоактивность внутри нас

Но интересно, как было бы если животного или человека полностью изолировать от радиации. Например, лабораторных мышек кормить бананами, не содержащими радиоактивный изотоп калия и содержать в клетках рядом с подземными детекторами нейтрино. Подозреваю, здоровее они всё таки не станут.

Илья Леенсон • Библиотека • «Химия и жизнь» №7, 2009

Радиофобия возникает от незнания

Интервью Наталии Деминой с Борисом Жуйковым • Библиотека • «Троицкий вариант» №5, 2020

Бразильский пляж Копа кабана вроде как немного радиоактивен из за минерала моназита в песке. В каком то регионе Ирана сильно повышен фон, но нет негативных данных. Но если мышки без природной радиации особо заживут, то наверное все миллиардеры, строящие для себя бункера, это про финансирует;)

Вполне возможно выращивать огурцов на изотопно чистом калии, не имеющих естественный радиационный фон. Обычное калийное удобрение пишут, даже высвечивает фотоплату. При том что калий важнейший макро элемент для всего живого. С изотопно чистым углеродом (СО2 ) будет по сложнее. Получить его нетрудно, любая выхлопная труба двигателя, кроме как от биотоплива выпускает старый углерод, но придётся делать ещё и изотопный воздух и почву.

Годфри Ньюболд Хаунсфилд (1919 — 2004)