Инженер Роберт Рунеберг: между Финляндией и Россией

Кирилл Сазонов

«Природа» №6, 2021

Деятельность инженера Роберта Рунеберга (1846–1919) в конце XIX — начале XX в. во многом способствовала развитию технического прогресса в его родной Финляндии и во всей России. Сферами приложения его таланта были ледоколостроение, авиация, строительство, выставочная деятельность и др. В статье дано описание интересной и напряженной жизни этого выдающегося инженера.

Вторую половину XIX — начало XX в. можно назвать эпохой расцвета инженерного искусства. В тот период появилась целая плеяда выдающихся инженеров, оставивших заметный след в мировой истории. Это И. К. Брюнель, В. Фруд, Р. Дизель, А. Г. Эйфель, А. Нобель, Н. Е. Жуковский, В. Г. Шухов и многие другие. Благодаря их деятельности, которая широко освещалась в прессе, в обществе формировалось убеждение в безграничных возможностях научно-технического прогресса, возникала надежда на быстрое изменение условий жизни, повышение ее эффективности. Тем надеждам было суждено отчасти воплотиться в жизнь: произошли качественные изменения на транспорте, в связи, электрификации, развитии технологий.

Одним из таких инженеров был Роберт Рунеберг. Он занимался многими инженерными проблемами, способствовал развитию технического прогресса в родной Финляндии и в России. Несмотря на то что в Финляндии Рунеберг считается одним из выдающихся инженеров страны [1], его жизнь и деятельность освещены крайне слабо. В России оказались забыты его работы даже в области строительства ледоколов, где Рунеберг достиг наиболее значимых результатов. Конечно, в публикациях по теории и истории ледокольного корабля — как российских [2–4 и др.], так и зарубежных [5–7 и др.] — Рунеберг упоминается. Однако это скорее дань традиции, чем ясное понимание вклада этого человека в ледоколостроение. Считаю своим долгом рассказать современным читателям об интересной и напряженной жизни этого выдающегося инженера, который занимался не только строительством судов для зимнего плавания.

Семья. Годы учебы

7 марта 1846 г. в семье национального поэта Финляндии Йохана Людвига Рунеберга и его жены Фредрики Шарлотты родился пятый сын. При рождении мальчику дали имя Якоб Роберт. Всего в семье воспитывалось шесть сыновей, еще двое детей умерли в раннем возрасте.

Несколько слов о родных Роберта. Его отец происходил из многодетной семьи моряка, проживавшей в г. Якобстад, который расположен на западном побережье Финляндии. Он окончил университет в Або (Турку), а трудовую жизнь начал учителем в центральной Финляндии. В 1827 г. получил степень магистра и в 1830 г. начал преподавать риторику в университете в Хельсинки. В том же году вышел первый сборник его стихотворений. В 1837 г. семья переехала в г. Порвоо, где Йохан Людвиг сначала преподавал в классических классах гимназии, а затем стал ее директором. В 1863 г. во время охоты его разбил паралич, и последние тринадцать с половиной лет жизни он был практически прикован к постели и не мог заниматься литературным творчеством. Уже при жизни он считался классиком финской литературы, а его стихотворение «Наша земля» стало текстом гимна Финляндии.

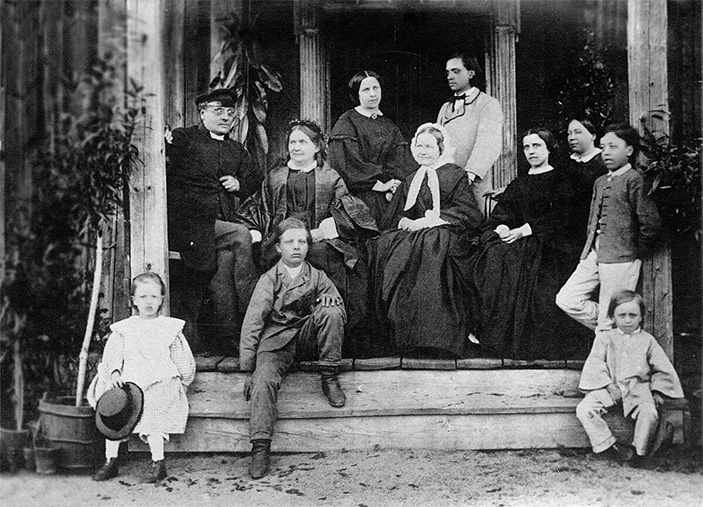

Семья Рунебергов с друзьями. Йохан Людвиг и Фредрика Шарлотта сидят на крыльце (крайние слева), Фредерик сидит на ступенях рядом с матерью, Иохан Вильгельм стоит в дверном проеме. Июнь 1863 г. Из коллекции Общества шведской литературы в Финляндии

Мать Роберта тоже была творческой личностью, она известна как автор исторических романов и других произведений [8]. Заниматься литературой она могла только урывками, так как основное ее время поглощали заботы о большой семье. Фредрика Шарлотта пользовалась большим уважением в Финляндии, впоследствии ее связи в руководящих кругах страны помогли детям, в частности Роберту.

Все сыновья Йохана Людвига и Фредрики Рунеберг оставили след в истории Финляндии и не только1. Старший сын, Людвиг Микаель, получил экономическое образование и всю жизнь работал финансистом. В конце жизни начал писать картины. Второй сын, Лоренцо, стал врачом, получив образование в Европе, работал в г.Вааса и в Хельсинки. Много времени уделял заботе о больном отце.

В настоящее время наибольшей известностью в мире пользуется третий сын, Уолтер (Вальтер), ставший скульптором. Он автор памятника своему отцу, который установлен в Хельсинки на бульваре Эспланада.

Четвертый сын, Иохан Вильгельм, был известным врачом, профессором медицины. Принимал активное участие в политической жизни Финляндии, став депутатом сейма первого созыва.

Самый младший сын, Фредерик, также врач, прожил короткую жизнь, стал одним из первых фотографов Финляндии.

После окончания учебы в гимназии в Порвоо Роберт Рунеберг был в 1862 г. зачислен на факультет машиностроения реальной технической школы в Хельсинки. Сейчас трудно сказать, почему он выбрал инженерную специальность в качестве своей будущей деятельности. Можно предложить два объяснения этому. Первое: чувствуя в себе потенциальные возможности, Роберт хотел найти свой собственный путь. Второе объяснение связано с общей ситуацией в Финляндии. В царствование Александра II в Финляндском княжестве произошли важные изменения, вызвавшие существенный рост экономики и развитие культуры. Для дальнейшего развития страны катастрофически не хватало инженерных кадров. По данным современного финского историка Т. Сюрьямаа [9], в 1870-х годах в Финляндии насчитывалось всего 250–350 инженеров. В родительском доме проблемы развития страны постоянно обсуждались, и это могло способствовать формированию у Роберта желания заниматься инженерной деятельностью.

Уже в годы учебы он продемонстрировал свои технические способности, сконструировав инвалидную коляску для своего разбитого параличом отца. Эта коляска сейчас демонстрируется в мемориальном музее Рунебергов в Порвоо.

Закончив в 1867 г. техническую школу, Роберт получил финансовую поддержку от сената на двухлетнее пребывание в Англии для совершенствования практических навыков в машиностроении. В 1867–1870 гг. он работал на верфи в Ньюкасле. Затем, в 1870–1872 гг., был ведущим конструктором в механической мастерской в Выборге, которая занималась судостроением. Эта мастерская входила в группу предприятий «Хакман и Ко». У Р. Рунеберга установились хорошие отношения с В.Хакманом — сыном владельца компании, который возглавил ее после смерти отца в 1879 г. Хакман был широко известен своей благотворительной и общественной деятельностью, в том числе он финансировал и научные исследования.

В 1873 г. Рунеберг вновь отправился на учебу за границу. В этот раз он получил поддержку от правительства Финляндии по программе развития судостроения. Его намерением было поступить в Королевский военно-морской колледж в Гринвиче, но там в то время все курсы были сосредоточены на паровых двигателях, поэтому в 1873–1874 гг. он предпочел учиться в Шербуре (Франция), а до и после учебы практиковался в Марселе и Гавре [10].

Выставочная деятельность

Во время своих первых путешествий по Европе Рунеберг познакомился с работой всемирных промышленных выставок. Еще в 1867 г. он досконально в течение трех недель изучал экспонаты Всемирной выставки в Париже [9]. Она произвела на него огромное впечатление и во многом определила характер его последующей деятельности. Во второй половине XIX в. такие выставки давали уникальную возможность увидеть все технические новинки, собранные в одном месте, и оценить разнообразие и тенденции развития современной науки и техники. Такие мероприятия оказались особенно важны в эпоху, когда каналы эффективного распространения научно-технической информации еще были недостаточно развиты. С того момента промышленные выставки различного масштаба — от региональных до всемирных — стали объектом его постоянного внимания.

Выставочный дворец Всемирной выставки 1867 г. на Марсовом поле в Париже. Литогравюра Э. Сисери и Ф. Бенуа (отдел печати и фотографий Библиотеки Конгресса США, Вашингтон, ID: pga.00497)

В 1873 г. Рунеберг направился в Вену для ознакомления с работой и экспонатами Всемирной выставки. Сюрьямаа отмечает, что на той выставке он еще был любопытствующим посетителем, старающимся почерпнуть новую научно-техническую информацию [9]. При этом его взгляд на происходящее стал более критичным. Инженера поразило отсутствие существенного технического прогресса за шесть лет, прошедшие со времени проведения выставки в Париже. Наибольшее разочарование у него вызвал низкий темп развития транспорта и связи. Идея создания эффективных средств передвижения витала в воздухе. Критически настроенный Рунеберг хорошо понимал, что для ускорения перемещения в пространстве необходимо создавать аппараты тяжелее воздуха. Техника воздухоплавания на воздушных шарах, которой в 1867 г. в Париже было уделено много внимания, не представлялась ему перспективной.

Во время посещения Всемирной выставки в Вене Рунеберг выступил в новом для себя качестве популяризатора достижений научно-технического прогресса. Необходимо отметить, что он и ранее писал о новинках техники в финских газетах. При изучении экспонатов той выставки он подготовил и опубликовал целую серию статей и заметок в финской прессе. При этом он не ограничивался только кругом своих технических интересов (судостроение и машиностроение), а оценивал все заинтересовавшие его технические новшества — и в строительстве, и в сельском хозяйстве, и в других направлениях.

На выставке в Вене Рунеберг получил важный для себя опыт взаимодействия с ее организаторами. Он был официальным представителем своего старшего брата Уолтера, который демонстрировал там ряд своих скульптурных работ. По результатам знакомства с организацией и работой всемирных промышленных выставок Рунеберг вынес убеждение, что такая форма представления достижений научно-технического прогресса в наибольшей степени способствует распространению знаний и навыков среди населения, помогает развитию контактов между различными производителями и в итоге может способствовать промышленному развитию Финляндии.

Рунеберг планировал через три года посетить Всемирную выставку 1876 г. в Филадельфии, которая была посвящена 100-летию США. Однако за год до ее проведения его планы кардинально изменились. Дело в том, что в 1875 г. ему предложили пост комиссара первой финской региональной промышленной и художественной выставки, о необходимости проведения которой он неоднократно высказывался [9]. С большим энтузиазмом Рунеберг принялся за работу. Ему приходилось решать множество разноплановых вопросов, в том числе связанных с набором рабочих, заказом и размещением экспонатов, а также их возвратом владельцам и др. В работе ему, несомненно, помогло хорошее знание особенностей работы международных промышленных выставок, хотя он еще не имел опыта практической их организации.

Масштаб финской выставки был относительно небольшим, она была открыта в течение двух с половиной месяцев, ее посетило около 90 тыс. человек, а ее каталог содержал описание примерно 3200 экспонатов [9]. Тем не менее выставка способствовала ускорению развития финской промышленности.

Работа Рунеберга по организации и проведению выставки в Хельсинки была оценена финскими промышленными и деловыми кругами: его пригласили стать членом Императорского финского общества экономики. После ее закрытия он получил работу в качестве финского комиссара на предстоящей Всемирной выставке 1878 г. в Париже.

Представление финской экспозиции на той Всемирной выставке потребовало от Рунеберга проявить дипломатический талант. Основное противоречие между ним и российскими организаторами заключалось в разных подходах к размещению экспонатов. Представители Российской империи старались равномерно распределить образцы, представленные различными регионами страны, по выставочному пространству. Рунеберг же стремился представить товары и достижения Финляндии в виде отдельной экспозиции. Особенно остро вопрос стоял об этнографической коллекции. С финской точки зрения было крайне важно представить Великое княжество в выгодном для международной аудитории свете, поскольку в то время высоко ценилось этнографическое определение культуры страны. В результате Рунебергу удалось найти компромиссное решение, и финская этнографическая коллекция была представлена отдельной экспозицией рядом с очень похожей шведской выставкой [9]. Много времени заняло представление финских экспонатов для различных жюри, которые присуждали награды Всемирной выставки. Эти награды высоко ценились промышленниками, так как они не только подтверж дали высокий технический уровень продукции, но и могли использоваться для ее рекламы.

Большая занятость организационными вопросами практически не оставляла Рунебергу времени заниматься освещением происходящего для финского читателя. Он написал небольшое количество статей с выставки в финские газеты. По ее итогам он опубликовал в Хельсинки подробный отчет [11], в котором, в частности, много внимания уделил возможностям использования электричества.

Павильон Финляндии на Всемирной выставке 1900 г. в Париже. Из коллекции Агентства финского наследия

Следующей выставкой, на которой Рунеберг исполнял роль финского комиссара, была Всероссийская промышленная и художественная выставка 1882 г. в Москве. Она была запланирована на 1881 г., но из-за убийства Александра II ее перенесли на следующий год. И опять Рунеберг столкнулся с теми же трудностями, что и в Париже, при организации представления финской продукции. По ее итогам им был также опубликован подробный отчет [12]. Деятельность Рунеберга на выставках была высоко оценена: французское правительство наградило его орденом Почетного легиона, а на московской выставке он вошел в состав жюри, присуждавшего награды в области машиностроения [9].

Апогеем деятельности Рунеберга стало его участие во Всемирной выставке 1900 г. в Париже. При ее организации он столкнулся с еще большими трудностями политического характера. В конце XIX в. правительство Николая II взяло курс на русификацию Финляндии. Эти планы вызвали стойкое неприятие в Великом княжестве, особенно среди образованной части общества. В такой непростой атмосфере была предпринята удачная попытка организовать отдельный павильон Финляндии в рамках экспозиции Российской империи. Заниматься организацией выставки Рунеберг начал с 1898 г. Он ездил в Париж для приобретения земельного участка под павильон, наблюдал за его строительством и организовывал в нем выставку. Павильон Финляндии был небольших размеров, и все представленные экспонаты в нем не разместились, поэтому часть их демонстрировалась среди других российских экспозиций, что вызвало критику со стороны радикально настроенных представителей финского общества. К моменту проведения выставки Рунебергу было уже за 50 лет, он был довольно известным инженером и предпринимателем, имел личные связи с руководством России и Финляндии. Как обычно, он пытался найти компромиссные решения всех возникающих проблем, что вызвало довольно сильное недовольство его деятельностью как со стороны молодых финских патриотов, так и со стороны петербургского начальства. После завершения выставки он больше этой деятельностью не занимался.

Работы по созданию ледокольного флота

К началу второй половины XIX в. на территории современной Финляндии стала активно развиваться промышленность, лесное и сельское хозяйство, но в целом страна все еще оставалась бедной и периферийной по отношению к европейским государствам. Неурожай 1867 г. привел к большому количеству жертв и наглядно продемонстрировал, к каким катастрофическим последствиям может привести транспортная изоляция территории, особенно в зимнее время.

На протяжении 1860-х и 1870-х годов в финской прессе активно обсуждался «ледокольный вопрос». Рассматривались возможности ледового плавания в целом и описывались существующие технические решения, при этом особо подчеркивалась роль государственного управления в организации зимней навигации. Высказывались мнения как в поддержку развития ледокольного флота, так и против. Например, помощник директора финской лоцманской службы считал, что каждый здравомыслящий человек должен понимать, что зимняя навигация в самом южном финском порту Ханко навсегда останется мечтой [13, с. 223]. Инициативу в свои руки взяли промышленные круги Финляндии. Одна группа предпринимателей финансировала строительство железной дороги, которая связала рыбацкую деревню на п-ове Ханко с Национальной железной дорогой. На месте деревни возник морской порт Ханко. Другая группа промышленников субсидировала проектирование, строительство и эксплуатацию ледокольного судна «Экспресс» [4, 13].

Медаль Дж. Уатта (Британские исторические медали, №438)

Проектирование ледокольного судна было поручено тридцатилетнему инженеру Рунебергу, который блестяще справился с поставленной задачей. В статье 1889 г. [14] он отмечал, что в среде судостроителей практически отсутствовал опыт проектирования грузовых и пассажирских судов, предназначенных для плавания во льдах. Перед конструктором стояла труднейшая проблема при минимуме имеющихся средств создать судно, обеспечивающее транспортную связь со Швецией в зимних условиях. Рунеберг писал, что в процессе создания судна, выбирая между безопасностью и комфортом, он всегда отдавал предпочтение вопросам безопасности. Недостаточная комфортабельность судна вызвала впоследствии ряд нареканий, однако «Экспресс» прекрасно выполнил возложенные на него функции, обеспечив практически непрерывную зимнюю навигацию начиная с 1877 г. Необходимо отметить, что наблюдение за строительством судна в Швеции также осуществлялось Рунебергом.

Инженер постоянно следил за эксплуатацией «Экспресса» во льдах и предпринимал попытки теоретического описания процесса работы ледокола при разрушении льда. Результатом этого стал в 1888 г. доклад в Английском инженерном обществе «О пароходах для зимнего плавания и о ледоколах», который был опубликован в «Трудах Института гражданских инженеров» [14]. За ту первую теоретическую работу в области теории ледокольного корабля Рунеберг был удостоен медали Дж. Уатта.

В начале статьи Рунеберг кратко описал ледовые условия Балтийского моря и сделал вывод, что противостоять им могут лишь специально спроектированные суда. Однако прежде чем рассматривать конструкцию и устройство таких судов, он считал необходимым исследовать, как движется ледокол, и вычислить, насколько возможно, какую толщину льда способен данный пароход ломать. Автор сразу предупредил, что его исследование носит ориентировочный характер, оправдывая это тем, что корабелу приходится, к сожалению, довольствоваться приблизительными правилами даже для более важных вычислений, чем эти [14, с. 279]. В своих теоретических исследованиях Рунеберг исходил из того, что существует два режима движения судна во льдах: непрерывное и работа набегами, а также движение задним ходом2 (когда лед слишком толстый для того, чтобы судно могло осуществлять непрерывное движение носом вперед). Он указал, что носовая оконечность судна при взаимодействии со льдом производит в обоих случаях (включая работу набегами) давление перпендикулярно поверхности корпуса. Вертикальная составляющая этого давления вызывает разрушение льда.

В итоге Рунебергу впервые удалось получить математические соотношения, связывающие тягу, развиваемую движителем судна, с величиной вертикального усилия, разрушающего лед. Крайне важно, что это математическое соотношение в качестве параметров включает в себя некоторые основные величины, характеризующие форму корпуса — углы наклона форштевня и носовых шпангоутов. Введение таких параметров открыло возможность предварительного (до проведения натурных испытаний) анализа формы корпуса проектируемого судна. Из полученных формул следует, что вертикальная составляющая давления на лед должна быть как можно большей. Для этого нужно сделать форштевень очень пологим у ватерлинии.

Рунеберг также предложил полуэмпирическую зависимость между толщиной льда и разрушающей его вертикальной силой. В статье содержится предупреждение о том, что коэффициенты в выражениях получены в сравнительно немногочисленных и неопределенных экспериментах [14, с. 279].

Уже в 1890 г. эта статья [14] Рунеберга была переведена на русский язык и вышла отдельным изданием [16]. Формулы, предложенные им, широко использовались судостроителями в течение примерно полувека. Они, например, описаны в статье «Ледокол», опубликованной в «Технической энциклопедии» в 1939 г. [17].

Опыт эксплуатации «Экспресса» был признан удачным, и правительство Финляндии приняло решение о строительстве мощного ледокола для обеспечения зимней навигации в Балтийском море. Специальной комиссией, в которую вошел и Рунеберг, рассматривались различные технические предложения по строительству этого ледокола. При обсуждении формы корпуса будущего ледокола мнение членов комиссии склонялось к тому, чтобы в качестве прототипа выбрать один из существующих немецких ледоколов. Рунеберг выступил категорически против такого решения. Свою позицию он частично объяснил позже — в публикации 1898 г. [18]. Основное замечание сводилось к требованию уменьшить наклон батоксов3 в носовой оконечности ледокола. К сожалению, к мнению Рунеберга не прислушались, и было принято решение ориентироваться на немецкий прототип. Результаты эксплуатации «Муртайи» — так был назван новый ледокол (что по-фински значит разрушитель) — показали, что он не всегда обладал хорошими ледокольными качествами. Об этом, в частности, писал вице-адмирал С. О. Макаров в свой известной книге «„Ермак“ во льдах» [19].

В 1893 г. Рунеберг выступил с докладом «О возможности установления зимнего судоходства в С.-Петербурге», который затем был опубликован [20]. В этой работе он имел случай указать на неудобства на наших ледоколах [18, с. 4] из-за постоянного копирования немецких прототипов. Также он обосновал необходимость установления зимнего судоходства в Санкт-Петербурге и поднял вопрос о защите его от дрейфующего льда из Ладоги.

Ледокол «Ледокол 2», построенный по проекту Р. Рунеберга [4]

По проекту Рунеберга в 1895 г. был построен ледокол «Ледокол 2» для Либавы. В публикации 1898 г. Рунеберг отметил, что при его создании на практике впервые были полностью испытаны те обводы, на которых он так долго настаивал. И далее продолжил: «Ледокол» оказался не только хорошим ледоколом, но также обладал хорошими морскими качествами, что редко бывает с такими судами [18, с. 4]. Историк судостроения В. Г. Андриенко в книге, посвященной начальному этапу развития ледокольного флота в России [4], подтвердил эти выводы. «Ледокол 2» даже принимал участие в экспедициях на Шпицберген, где, по официальным отзывам, оказался на высоте свой задачи [4, с. 112].

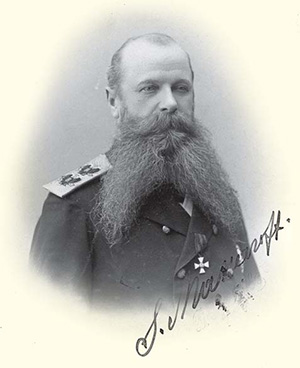

Как известный специалист в области ледового плавания судов, Рунеберг был в октябре 1897 г. приглашен в комиссию по разработке технических условий, которым должен удовлетворять будущий ледокол, предназначенный для поддержания морских сообщений в Северном Ледовитом океане и Балтийском море [4, с. 179]. Комиссию возглавлял вице-адмирал Макаров. Речь шла о разработке требований к будущему знаменитому ледоколу «Ермак». В ходе работы комиссии между Рунебергом и Макаровым возникли технические разногласия, касавшиеся выбора угла наклона борта ледокола в его средней (миделевой) части. Рунеберг придерживался мнения, что борта должны быть практически прямостенными, а Макаров настаивал на угле наклона в 20°. Для обоснования и объяснения своей позиции Рунеберг подготовил статью в ведущий морской журнал того времени «Морской сборник». Редакция направила ее Макарову, который написал к статье добавление, в котором отстаивал свою позицию, а также отметил достижения Рунеберга в области ледоколостроения. По обоюдному согласию работа вышла под фамилиями двух авторов. Она была настолько популярна, что по распоряжению Главного морского штаба была выпущена даже отдельным изданием [18].

Вице-адмирал С. О. Макаров. Фотоателье Д. Здобнова, Санкт-Петербург, 1898 г. Из коллекции Национальной библиотеки Норвегии

В 1900 г. Рунеберг опубликовал еще одну статью в «Трудах Института гражданских инженеров» [21]. Ее название практически повторяло название статьи 1889 г. [14], но содержание не было столь новаторским, как у первой. В ней Рунеберг рассмотрел современное ему состояние мирового ледокольного флота, сформулировал основные положения своих воззрений на форму корпуса ледокола, проанализировал работу ледоколов американского типа4, отдавая им предпочтение.

Эта публикация завершила активную деятельность Рунеберга в области ледоколостроения.

Попытка создания гидросамолета

Как я уже отмечал, Рунеберг, принимая участие в работе всемирных промышленных выставок, уделял большое внимание перспективным направлениям развития техники. После посещения Всемирной выставки 1873 г. в Вене он неоднократно высказывал соображения о необходимости создания аппаратов тяжелее воздуха, которые могли бы существенно повысить скорость перемещения людей по планете. Постепенно у него возникает мысль попытаться спроектировать и построить такой аппарат. Полную поддержку этого начинания он нашел у Хакмана.

Во время работы на Всемирной выставке 1878 г. в Париже инженер обдумывал проект гидросамолета, о чем свидетельствует его переписка с Хакманом [9]. Рунеберг написал ему из Парижа длинное письмо, в котором обсуждал технические вопросы, связанные с нашим летательным аппаратом. В том же письме он проанализировал силы, которые будут влиять на аппарат, и выдвинул гипотезу, как тот может сохранить равновесие [9].

Работы по созданию летающего аппарата были выполнены в 1879 г. в Выборге, на базе мастерской Хакмана. Будучи по образованию судостроителем, Рунеберг сконструировал гидросамолет. Если основываться на реконструкции, представленной в работе П.Колари [22], это был биплан, корпусом для которого служил небольшой катер. Общий вес конструкции составлял 1150 кг.

Реконструкция гидросамолета Рунеберга [22, p.46]

Одной из основных проблем, связанных с созданием аппарата, была разработка паровой машины для него. Проект ее был выполнен Рунебергом. Мощности двигателя 15 л. с. оказалось недостаточно, чтобы поднять конструкцию в воздух. При испытаниях гидросамолет лишь незначительно уменьшил осадку, но от воды оторваться не смог.

Интерес к опытам Рунеберга был проявлен в 1909 г., когда началось бурное развитие авиации. Ряд финских изданий написали о его попытке создания гидросамолета. В ответе на эти публикации Рунеберг подчеркнул, что многие технические решения, предложенные им, были правильными, но принципиальная невозможность создания в то время подходящего мотора не позволила реализовать его идеи.

Один из биографов Рунеберга указал, что тот продолжал интересоваться авиацией до конца жизни. Он утверждал, что во время Первой мировой войны Рунеберг теоретически и с помощью миниатюрных моделей пытался решить проблемы, связанные с созданием вертолета [10]. Однако никаких других сведений об этом найти не удалось.

Экспедиция на Ангару

12(24) июня 1883 г. Рунеберг выехал из Санкт-Петербурга и направился в экспедицию в Восточную Сибирь, целью которой было изучение возможности установления судоходства по Ангаре. Инициатором и спонсором экспедиции выступил известный сибирский промышленник А. М. Сибиряков. В литературных источниках отсутствуют объяснения, почему выбор Сибирякова остановился на инженере Рунеберге. Можно предположить, что определенную роль сыграло знакомство Роберта со знаменитым полярным исследователем Н. А. Э. Норденшельдом, который осуществил первое сквозное плавание по Северному морскому пути на судне «Вега» [23]. Это плавание Норденшельда организовал и финансировал также Сибиряков.

Полярный исследователь Н. А. Э. Норденшельд. Ксилография А. Нойманна, выполненная по фотографии. 1880 г.

Александр Михайлович Сибиряков был потомственным сибирским купцом. Основными направлениями его деятельности были золотодобывающая промышленность и торговля, для которой требовалось развитие судоходства по рекам Сибири и Северному морскому пути для связи с центральной частью России и с Европой. Одним из важных вопросов создания системы водных путей в Сибири была организация судоходства по Ангаре. Различают три участка этой реки: верхний, длиной в 680 км, — от Байкала до устья Оки, средний — в 289 км — до устья Илима (на нем сосредоточены пороги) и нижний, протяженностью около 960 км, — до впадения Ангары в Енисей [24]. Главным препятствием для плавания судов служили ангарские пороги, о трудностях прохождения которых говорят уже сами их названия: Падун, Похмельный, Пьяный, Долгий и Шаманский. Наиболее тяжелые пороги располагались в районе расположения Братского острога, недалеко от устья Оки. Возможность развития судоходства по Ангаре изучалась в течение XIX в. рядом экспедиций, которые организовывало правительство и частные лица. По итогам работы государственных экспедиций было выдвинуто предложение о строительстве обводного канала, но его отвергли ввиду экономической неэффективности [25].

Сибиряков принял активное участие в решении этой проблемы. В 1882 г. он вместе с другими сибирскими купцами создал компанию для развития судоходства [25]. В том же году он отправил новую экспедицию под руководством штурмана Калистратова, которая на паровом катере успешно прошла порожистые участки реки. В 1883 г. была организована новая экспедиция под руководством Рунеберга, но результаты ее работы оказались забытыми. Так, в статье [25] эта экспедиция лишь упоминается5, а в других печатных источниках о ней ничего не говорится. Информацию о ней можно почерпнуть лишь из статьи самого Рунеберга, опубликованной в шведском ежегоднике «Имер» за 1885 г. [26].

А. М. Сибиряков — сибирский предприниматель, организатор ряда экспедиций по исследованию сибирских рек и полярных регионов России. Фотоателье Богдановича, Иркутск, начало 1880-х гг. Из фондов Музея истории Иркутска имени А. М. Сибирякова

В статье Рунеберг довольно подробно описал свое путешествие, уделив большое внимание деталям, в частности особенностям транспортных средств, которые были использованы для прибытия в Иркутск — исходную точку экспедиции, а также описанию природы по пути следования, нравов местного населения и др. Все путешествие от Петербурга до Иркутска заняло 24 дня.

Экспедиция использовала небольшую баржу длиной 77 футов6, шириной 20 футов и осадкой 3 фута, которая должна была доставить груз чая. Она сплавлялась по течению, была оборудована рулем и носовым веслом, также на ней имелись весла для гребли. В экипаж баржи входили местные жители, имеющие опыт плавания по Ангаре.

От Иркутска до Братского острога баржа сплавлялась четыре дня. Потом начался участок пути, изобилующий порогами. Рунеберг привел довольно подробное и красочное их описание. Перед тем, как преодолеть каждый из порогов, экспедиция проводила его исследование: с лодки измеряли глубину фарватера, определяли скорость течения и т. п. Изучалась также глубина залегания слоя вечной мерзлоты.

По результатам экспедиции Рунеберг пришел к выводу, что судоходство по Ангаре возможно.

Он даже разработал предварительный проект парохода с осадкой 2 фута 4 дюйма7, который предложил Сибирякову. Но ко времени окончания экспедиции тот принял другое техническое решение по преодолению порогов на Ангаре. В ноябре 1885 г. Сибирякову была дана привилегия: ...только на буксирное пароходство в порожистой части Ангары и именно ниже Брацкого острога и на проложение в порожистых частях цепи для туерного48 пароходства [25, с. 152].

4(14) сентября 1883 г. Рунеберг вернулся в Петербург, менее чем за три месяца преодолев расстояние в 14 тыс. верст. Финские газеты сообщили об этом событии своим читателям9.

Жизнь в Петербурге

C 1879 г. Рунеберг в Санкт-Петербурге обосновался окончательно. Здесь на русский манер он стал называться Робертом Ивановичем. Жизнь в столице империи привлекала его большими возможностями для реализации своих коммерческих предприятий, а также позволяла продвигать на российский рынок финские промышленные товары и содействовать развитию Финляндии. В 1882 г. он основывает инженерное «Бюро-Вега», которое стало его основным предприятием до конца жизни.

Название «Вега» было выбрано в честь судна Норденшельда, на котором тот впервые прошел Северным морским путем.

Центральный офис «Бюро-Вега» располагался в доме №9 на ул.Бассейной (ныне ул.Некрасова). Бюро занималось широким спектром инженерных проблем, о чем можно судить по рекламному объявлению 1917 г. Анализ источников позволяет заключить, что основная деятельность бюро была направлена на выполнение строительных работ (гидроизоляция, канализация, вентиляция), изготовление и поставку строительных материалов, а также мощение улиц. Оно занималось также поставками промышленной продукции из Финляндии, в первую очередь сельскохозяйственного оборудования. Созданное Рунебергом предприятие состояло не только из инженерного бюро, в разные годы оно включало каменоломни, механические и цементно-бетонные мастерские, склады и прочее. Инженерный состав бюро состоял из 10–20 человек, включая сына Роберта Рунеберга, Тома, который тоже был инженером-механиком.

Репутация у «Бюро-Вега» была довольно высокая. Это подтверждают документы по строительству Придворного Петропавловского собора в Новом Петергофе [27]. Когда в 1899 г. возникли трудности с обеспечением дренажа и гидроизоляцией сооружения, Совещательный технический комитет при инспекторе по строительной части Кабинета Его Императорского Величества рекомендовал обратиться в бюро «Вега» для разработки и устройства водонепроницаемого пола. В этом же году инженер Р. И. Рунеберг представил комиссии проект устройства водонепроницаемого пола, причем заявил, что «если данные, которые он получил от производителя работ, верны, то он дает полную гарантию, что воды в подвалах не будет» [27, с. 31]. Но проект, разработанный бюро, не был принят к исполнению, хотя сам факт обращения в «Бюро-Вега» в экстренной ситуации говорит о многом.

На рубеже XIX–XX вв. в Санкт-Петербурге наблюдался строительный бум, и услуги бюро были востребованы. Рунеберг и его специалисты участвовали в строительстве таких известных в Петербурге объектов, как городская детская больница «В память священного коронования Их Императорских Величеств», открытая в 1905 г. (ныне городская детская больница — Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет) и Санкт-Петербургский политехнический институт императора Петра Великого.

Одной из значимых работ «Бюро-Вега» стало изготовление и установка гранитного постамента для памятника М. Н. Пржевальскому в 1892 г. в Александровском саду перед Адмиралтейством, на основании постамента которого врезными знаками с правой стороны написано: Каменоломня Р. И. Рунеберга.

«Бюро-Вега» занималось и судостроением, участвуя в поставках на судостроительные заводы. Так, во время Первой мировой войны бюро спроектировало и построило четыре бронекатера для действующей армии на одной из принадлежавших ей верфей Финляндии [28].

Еще одной сферой деятельности Рунеберга в Петербурге была организация пассажирского водного транспорта внутри города. В отечественной литературе указывается [29], что Р. Рунеберг вместе с Ф. Р. фон Хаартманом в 1877 г. зарегистрировали в Або (Турку) акционерное общество «Финляндское легкое пароходство». Хаартман стал его первым директором, а правление было подсудно ратуше Выборга. М. Энгман, финский биограф Р. Рунеберга, по этому поводу высказался менее определенно [10]. Он писал, что Рунеберг управлял водными пассажирскими перевозками в Петербурге через свою компанию «Бюро-Вега». В другой работе [30], посвященной участию финнов в развитии внутреннего водного транспорта в Петербурге и России, Энгман лишь вскользь упоминает Рунеберга, но из контекста следует, что тот участвовал в этом проекте. О его причастности к развитию водного транспорта в Петербурге говорит еще ряд косвенных свидетельств. Так, при открытии в мае 1887 г. пассажирского сообщения по Фонтанке почетными гостями были И. Нобель и Р. Рунеберг [31]. Также об интересе инженера к этой тематике свидетельствует его доклад в 1893 г. [20].

По всей видимости, Рунеберг был одним из активных участников развития водных пассажирских перевозок в Петербурге. Однако к началу ХХ в. роль финских промышленников в этом предприятии постепенно уменьшалась, переходя к российским предпринимателям. Судя по всему, с 1900 г. он этой деятельностью больше не занимался.

Рунеберг прожил в Санкт-Петербурге почти 40 лет. За это время он был трижды женат, у него родилось пятеро детей. В России он значился купцом первой гильдии, как предприниматель, ведущий заграничную торговлю и обладающий достаточным капиталом. Занимался благотворительностью, был почетный членом губернского попечительства детских приютов.

В 1917 г. Рунеберг покинул Петроград и переселился в Хельсинки. По утверждению Энгмана [10], он пытался добиться компенсации от нового российского режима, но безуспешно. В начале 1919 г. Рунеберг публично протестовал против оскорбительных обвинений в адрес русских беженцев в Финляндии, которые находились в безвыходном положении. Умер Роберт Рунеберг 13 октября 1919 г. в возрасте 73 лет, он похоронен в Хельсинки

* * *

Рассматривая всю жизнь Рунеберга, нельзя не заметить, что она рубежом веков разделена на две части. До 1900 г. он активно участвовал в различных начинаниях, которые в основном направлены на развитие промышленности и техническое развитие. Он лично проектировал и создавал образцы новой техники, занимался научными исследованиями, создавал теоретические основы изучения движения судов во льдах. Даже в тех случаях, когда он терпел неудачу (попытка создания гидросамолета), это не останавливало его. Он продолжал расширять сферу своей деятельности и стремился преодолевать преграды, воздвигнутые природой.

В ХХ в. Рунеберг вел обычную, в общем-то, ничем не примечательную жизнь предпринимателя, лишь изредка комментируя новые достижения науки и техники.

По моему мнению, причиной такой метаморфозы в поведении Рунеберга стали события, сопровождавшие его участие во Всемирной выставке 1900 г. в Париже. К началу ХХ в. политическая ситуация в Финляндии и России резко изменилась.

Российское правительство стало проводить политику, направленную на постепенную ликвидацию автономии Финляндии, ее интеграцию в состав империи и введение на ее территории законов империи. В 1899 г. появился Февральский манифест, установивший право великого князя издавать законы без согласования с представительными органами власти Финляндии, а в 1900 г. — манифест о языке, объявивший русский третьим официальным языком финской администрации после шведского и финского. Эти нововведения вызвали бурную негативную реакцию в Финляндии, способствовали радикализации взглядов части ее населения, в первую очередь образованных молодых людей.

В сложившихся условиях «мягкие», основанные на использовании связей с правящими кругами и на поисках компромиссов, методы работы несомненного патриота Финляндии Рунеберга стали вызывать неудовлетворение и недовольство как со стороны новых финских патриотов, так и со стороны представителей правительства России. Он должен был принять чью-то сторону либо отойти от активной общественной деятельности.

К тому времени Рунеберг был уже известным предпринимателем, обладавшим высокой инженерной репутацией, имел семью, детей. Радикальный финский патриотизм не соответствовал его жизненной позиции. Также Рунеберг не мог поддерживать правительство России в ликвидации автономии Финляндии, укреплению и расширению которой он способствовал всю свою жизнь. Поэтому он выбрал тактику малых дел. Оставшийся отрезок свой жизни занимался предпринимательством и инженерным делом, способствуя техническому развитию и Финляндии, и России. В некрологе, напечатанном в одной из финских газет, было написано: Он с честью носил данное ему имя [10].

Литература:

1. Stén J. Finlandssvenska tekniker — kirjasarja osana suomalaista tekniikan henkilöhistoriaa. Tekniikan Waiheita. 2010; 1: 53–60.

2. Ионов Б.П., Грамузов Е.М. Ледовая ходкость судов. СПб., 2001.

3. Сазонов К.Е. Теоретические основы плавания судов во льдах. СПб., 2010.

4. Андриенко В.Г. Ледокольный флот России, 1860-е — 1918 год. М., 2009.

5. U.S.C.G.C. «Mackinaw» Launched. Proceedings of the Merchant Marine Council US Coast Guard. 1944; 1(4): 78–79.

6. Jones S.J. A review of ship performance in level ice. Proceedings of OMAE 1989: The 8th International Conference on Offshore Mechanics & Arctic Engineering. V.4. N.Y., 1989; 325–342.

7. Johansson B.M., Liljeström G. Arrangement force-breaking. Patent US Application Publication. US 2017/0174295 A1. Jun. 22, 2017.

8. Дорофеева Е. Фредрика Рунеберг (1807–1879). Сага жизни и творчества жены национального поэта. Скандинавские чтения 2010 года: этнографические и культурно-исторические аспекты. СПб., 2012; 624–634.

9. Syrjämaa T. At Intersections of Technology and a Modern Mass Medium: The Engineer Robert Runeberg and Exhibitions, 1867–1900. Scandinavian Journal of History. 2016; 42(1):1–25. DOI: 10.1080/03468755.2016.1204679.

10. Engman M. Robert Ivanovitj Runeberg — ingenjör. Biografiskt lexikon för Finland. Bd.2: Ryska tiden. Borgå, 2009; 710.

11. Runeberg R. Berättelse med anledning af Finlands deltagande i Pariser verldsutställningen 1878. Helsingfors, 1879.

12. Runeberg R. Berättelse om Finlands deltagande i allmänna ryska konstoch industriutställningen i Moskva 1882. Helsingfors, 1883.

13. Matala S., Sahari A. Small nation, big ships winter navigation and technological nationalism in a peripheral country, 1878–1978. History and Technology. 2017; 33(2): 220–248. DOI:10.1080/07341512.2017.1343909.

14. Runeberg R. On steamers for winter navigation and ice-breaking. Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 1889; 97(3): 277–301.

15. Сазонов К.Е. О ледовой ходкости и управляемости крупнотоннажных судов двойного действия в Арктике. Проблемы Арктики и Антарктики. 2016; 1: 50–60.

16. Рунеберг Р.И. О пароходах для зимнего плавания и о ледоколах СПб., 1890.

17. Ледокол. Техническая энциклопедия. Т.11. М., 1939; 994–1006.

18. Рунеберг Р., Макаров С. О постройке ледоколов. СПб., 1898.

19. Макаров С.О., Кузнецов Н.А., Долгова С.В. Ледокол «Ермак». М., 2010.

20. Рунеберг Р.И. О возможности установления зимнего судоходства в С.-Петербурге: Доклад Р. Рунеберга в 3 Отд. Р.Т.О. [Рус. техн. о-ва]. СПб., 1893.

21. Runeberg R. Steamers for Winter Navigation and Ice-breaking. (including plates at back of volume). Minutes of the Proceedings of the Institution of Civil Engineers. 1900; 140(1): 109–123.

22. Kolari P. Robert Runebergin lentokokeet Viipurissa 1879. Tekniikan vaiheita. 2012; 30(3): 43–46.

23. Пасецкий В.М. Нильс Адольф Эрик Норденшельд. М., 1979.

24. Гранина А.Н., Одинцов М.М. Геологическая экскурсия по р. Ангаре. Иркутск, 1947.

25. Дикун А.С. Организация судоходства по реке Ангара как одна из сфер предпринимательской деятельности А.М.Сибирякова. Вестник Бурятского государственного университета. 2012; 7: 149–154.

26. Runeberg R. En expedition till Angara. Ymer. 1885; 5: 89–112.

27. Зеленянская Ю.В. Архитектурная графика. Придворный Петропавловский собор в Новом Петергофе: Каталог коллекции. СПб., 2015.

28. Черников И.И. Русские речные флотилии за 1000 лет (907–1917). СПб., 1999.

29. Черников И. Финляндчики. Катера и яхты. 2012; 5: 132–134.

30. Engman M. Finska ångslupbolaget i St Petersburg. Historisk Tidskrift f’or Finland. 1996; 2: 149–190.

31. Баскаков И.Я. От базы Финляндского легкого пароходства до верфи Северо-Западного речного пароходства. Документы жизни и деятельности семьи Нобель. 1801–1932. Т.3. СПб., 2011; 441–449.

1 Киреева Н. Дети великих. Рунеберги. Яблочко от яблони. Хельсинки, 2017.

2 Это последнее утверждение весьма примечательно. Дело в том, что в конце ХХ в. финские специалисты предложили концепцию судов двойного действия. Суть ее заключалась в том, что в ледовых условиях судно движется задним ходом, а на чистой воде — носом вперед. Такой подход позволяет подбирать оптимальную форму носовой и кормовой оконечностей для каждого из режимов движения. Эта концепция с рядом существенных изменений широко используется и в настоящее время в арктическом судостроении. Более подробно о судах двойного действия написано в работе [16]. Неоднократно указывается, что данная концепция носит передовой и революционный характер. При этом многие специалисты отмечают, что способ движения судна кормой вперед во льдах известен довольно давно. Из рассматриваемой статьи Рунеберга следует, что об этом знали уже на самых первых этапах развития ледокольного флота.

3 Батокс — линия теоретического чертежа судна, которая показывает пересечение его наружной обшивки с плоскостью, параллельной диаметральной плоскости.

4 Ледоколами американского типа назывались ледоколы, снабженные, помимо кормовых винтов, еще и носовыми.

5 В работе [25] фамилия Рунеберг ошибочно указана как Гунберг. По-видимому, эта ошибка перекочевала из источника информации, которым пользовался автор статьи.

6 1 фут = 0.3048 м.

7 1 дюйм = 2.54 см.

8 Туер, или цепной пароход, — особый вид речного судна, движущегося вдоль уложенной по дну цепи или троса. Туеры обычно использовались для проводки барж в районах с сильным течением или, как на Ангаре, для прохода порогов.

9 Helsingfors Dagblad. 23.09.1883. No 259.

Якоб Роберт (Роберт Иванович) Рунеберг [22, p.43]