Дальневосточная жаба: «секрет Полишинеля» по-амурски

Даниил Берман, Валентина Тагирова, Дмитрий Кришкевич

«Природа» №6, 2021

Жизнь амфибий в Северной Евразии невозможна без специальных адаптаций к экстремальным температурам на суше или к гипоксии в воде. Эта сторона экологии пока мало исследована, даже места зимовки многих амфибий известны лишь приблизительно. Типичная ситуация в Приамурье — с дальневосточной жабой. Находки зимующих на суше и в воде животных поздней осенью редки; выживают ли они до весны, непонятно. Как и другие виды жаб Северной Евразии, она не переносит охлаждения ниже –3°C. Подобные температуры в грунтах равнинных территорий от Комсомольска-на-Амуре до Благовещенска отмечаются на глубине более 1.5 м. Случайно выяснилось, что место массовой зимовки жаб представляет собой «секрет Полишинеля»: в сети рыбаков подо льдом на Амуре (между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре) вместе с рыбой регулярно попадают жабы. Наблюдения показали, что весной из воды дружно выходят перед ледоходом или сразу после него взрослые и молодые, самки и самцы. Осенью же жабы идут на зимовку не одновременно, а потому незаметно. Вероятно, на севере в российской части ареала основное место их зимовки — равнинные участки рек, тогда как на юге (в Центральном и Юго-Западном Китае) преимущественно верхние горизонты почвы.

Сначала изучения амфибий и рептилий Дальнего Востока прошло около двух с половиной веков, и их оказалось недостаточно, чтобы понять важные черты жизни многих видов уникальной фауны региона. Здесь работало и работает немало герпетологов, но те из них, кто приезжает лишь на сезон, как правило, опаздывают к выходу животных из зимовки и не дожидаются осени. Результат — фауна «гадов»1 в значительной степени изучена, но их экология и биология все еще требует пристального внимания, в особенности это касается зимовки животных — важнейшего периода их жизни в суровом климате. В полной мере сказанное относится к дальневосточной жабе (Bufo gargarizans). Она широко распространена на востоке Азии: от юга Китая до Хабаровского края России, включая бассейны левых притоков Амура, а также на Сахалине; но на запад проникает лишь до устья р. Зея.

Дальневосточная жаба — нередкое животное во многих местах ее обширного ареала, но в северной его части мало что известно о зимовке этого вида. На зиму в Центральном Китае она зарывается максимум на 20 см, в Юго-Западном — и того меньше, до 5 см [1, 2]. Однако в северных регионах на такой глубине все живое промерзает.

Осенний портрет

Еще недавно дальневосточная жаба считалась подвидом серой, или обыкновенной, жабы (B. bufo), ареал которой занимал огромную территорию от Скандинавии до Тихого океана с разрывом (дизъюнкцией) в Забайкалье. Тщательное изучение морфологии и генетики позволило поднять «ранг» дальневосточной жабы до вида.

Ареал дальневосточной жабы

Нередка дальневосточная жаба в садах, парках и скверах больших городов [3]. Она, как и серая, поселяется в усадьбах и хорошо уживается с людьми, которые обычно относятся к ней доброжелательно. (Иначе бывает, если они совсем уж дремучи, верный показатель чего — нравоучительные разговоры с детьми о «цыпках» и «бородавках».) Жабы активны в сумерках, не бросаются в глаза, молчаливы, в общем — ненадоедливы. Умеренная влага, поддерживаемая регулярным поливом огородов, изобильный корм в виде прилетающих на искусственный свет беспозвоночных — все это создает на приусадебных участках благоприятные условия для постоянства места жительства дальневосточной жабы. Осенью ее, как и жаб других видов, нередко находят в погребах и в земле при сборе урожая; явно устроившихся на зимовку — уже вялых, зарывшихся в мягкую ухоженную землю огорода. Оставаясь здесь (т. е. на глубине не более 30–40 см), животные гарантировано не перенесут зимних холодов. Огороды в холодных регионах — смертельная ловушка для них. Неслучайно сообщения по большей части касаются осенних находок, отнюдь не весенних. И дело не в том, что жабы ушли весной с огорода раньше, чем мы пришли туда перекапывать землю. Они либо покинули огород теплым днем еще осенью, либо гарантировано погибли, даже зарывшись глубже окультуренного горизонта почвы.

К настоящему времени изучена холодостойкость (т. е. способность переносить низкие температуры) трех видов жаб (B. bufo, B. raddei, B. sitibundus); она невелика. Порог для них — всего лишь около –3°C, который они к тому же выдерживают не более трех суток. Уже на второй день в мышцах появляется лед, а после промерзания животные погибают. В термостатах же при –1°C жабы живут не менее месяца [4]. Нет очевидных оснований полагать, что дальневосточная более холодостойка, чем три упомянутых.

Где жабы могут найти температуры выше –3°C? Тут вариантов немного. Если не принимать во внимание погреба и им подобные рукотворные «термостаты», то в природе вряд ли их больше двух типов: в грунте ниже слоя промерзания да в реках и озерах [5, 6].

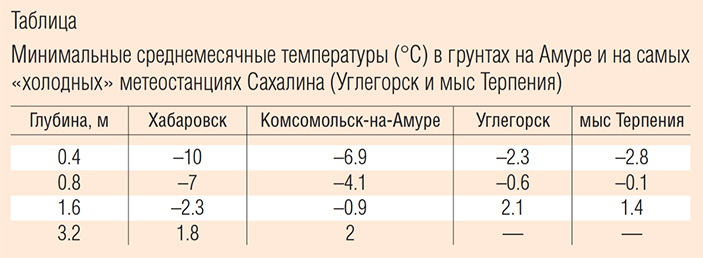

В грунтах

Известно, что жабы для зимовки используют ходы грызунов, полости от выгнивших крупных корней деревьев и т. п. Как глубоко амфибии могут по ним уйти? Суровость почвенного климата, зависимого, прежде всего, от температуры воздуха и мощности снежного покрова, проявляется в глубине промерзания весьма значительно. Даже на Южном Сахалине, по наблюдениям Н. Л. Флякс [6], жабы, зимующие под мощными корнями, прикрытыми лесным опадом, не переживали морозов. Что уж говорить о возможности их зимовки в подобных местах в континентальной части Хабаровского края. Столь нежное существо, как дальневосточная жаба, на глубине 40 см (так неленивый хозяин вспахивает огород) перезимовать не сможет: на пространстве от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска этот слой промерзает в самый холодный месяц года в среднем до –10...–7°C, а минимальные температуры в тот же месяц значительно ниже (таблица). При малоснежной зиме названные параметры много хуже. Приемлемые для дальневосточной жабы температуры начинаются примерно с 1.5 м, а в окрестностях Хабаровска, вероятно, еще глубже — с 2 м.

Неслучайно мы не нашли в литературе описаний находок успешно перезимовавших на суше дальневосточных жаб — попробуйте найти на такой глубине! (Сообщения типа «в корнях дерева» без указания хотя бы глубины и сезона обнаружения принимать во внимание, видимо, не следует.) Поэтому Н.Н.Колобаев и И. Г. Тарасов [7] лишь частично правы, говоря, что именно на западе ареала наземные зимовки нашей жабы находятся в грунтах глубже 50 см. Весьма вероятно, что в Приамурье, если они и существуют на суше, то располагаются в основном именно там.

Где же найти подобные, подчеркнем — гарантированно благоприятные в течение зимы, условия для этих отнюдь не редких животных в Хабаровском крае с его повсеместными воистину сибирскими морозами? Может быть, дальневосточные жабы «знают» особые, непромерзающие места, куда собираются с округи. Так ведут себя некоторые змеи, но про жаб ничего подобного никто не слышал.

Должно быть, в природе таких — «теплых» — мест больше, чем кажется. Незамерзающий, текущий внутри грунта ручей или иной дренирующий пески или галечники водоток «обогревает» лежащие рядом слои, не дает им замерзнуть. Надо полагать, что жабы-умницы их знают (в отличие от нас) и не роют попусту до центра земли в местах, похожих по суровым температурным условиям на метеоплощадку.

В воде

Флякс находила на Сахалине зимовки жаб и на суше, и в водоемах глубиной в 100–150 см [5]. Такие и еще более мелкие озерки, хорошо прогреваемые во время размножения, привлекают жаб: на водных растениях они «развешивают» (чтоб не легли на дно) свои многометровые шнуры-кладки. Здесь же, на той же глубине, они и зимуют. Однако даже во влажном муссонном климате зимовки в воде нередко заканчиваются плохо из-за промерзания, недостатка кислорода или низкого pH [5].

В материковой части Хабаровского края подобные водоемы, несомненно, промерзают: лед толщиной в 80–100 см, а то и больше, обычен для здешних мест. Вероятно, по той же причине в изученной северо-западной части ареала дальневосточная жаба никогда не была отмечена в водоемах [7]: не разглядеть ее на такой глубине!

Зимует ли дальневосточная жаба в крупных озерах и реках, например, в Амуре? Этот, казалось бы, праздный вопрос никогда не встречался нам ни в научной, ни в краеведческой литературе, ни в многочисленных рассказах о фантастической рыбалке на Амуре зимой. И мы об этом не думали. Как выяснилось, напрасно.

На Амуре много крупных старых сел (почти полуторавековых), где и что ловить знают поколениями, хотя русло, как у всякой мощной реки с многометровыми непредсказуемыми паводками, конечно, меняется год от года. Зимняя «любительская» (почти промысловая, но не с коммерческими целями, а для регулярного домашнего потребления) рыбалка весьма распространена по всей протяженности реки. Ловят удочкой, сетями разрешенной длины и размера ячеи, зимой подо льдом тоже, вслепую мастерски точно устанавливая их в разведанные за многие годы места на реке.

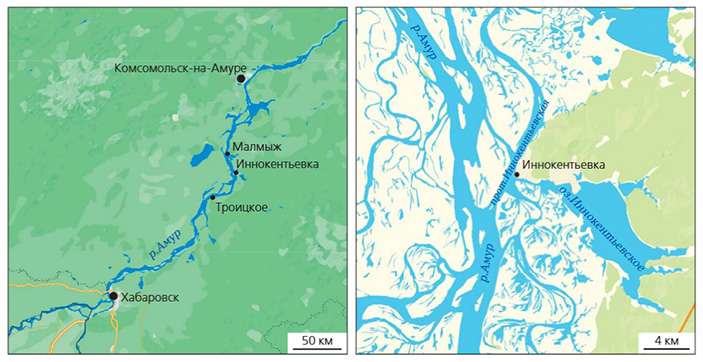

Местоположение упомянутых в тексте населенных пунктов и карта-схема Амура около с. Иннокентьевки

Одно из таких сел — Иннокентьевка — расположено в 220 км от Хабаровска вниз по Амуру. Оно не молодо — основано в 1870 г. Тут живет и работает педагогом один из авторов этой статьи (Д. Д. Кришкевич), который с детства знает, «где жабы зимуют». А вот то, что это интересует ученых, в том числе профессора В. Т. Тагирову (другого автора статьи), которая всю жизнь изучает экологию «гадов» Приамурья, ни он, ни его юннаты не ведали. Встреча произошла на краевом конкурсе школьных исследовательских работ, где Валентина Тихоновна была членом жюри. Дмитрий Дмитриевич попросил ее определить вид жаб, которых он собрал. «Где?» — «На льду Амура, их рыбаки из сетей выбрасывают...» — «Как так?» — «Да обычное дело...». Так выяснилось: что интересовало ученых многие годы, местные жители знают с детства. Амурский вариант «секрета Полишинеля»!

Основные географические ориентиры, упомянутые в тексте

Теперь подробнее. Один взгляд на карту окрестностей Иннокентьевки располагает к любой рыбалке. Протоки, острова, поймы разных высотных уровней, всех размеров и типов озера, в том числе огромные (как оз. Иннокентьевское), создают великолепное разнообразие условий для жизни рыб и иной водной живности.

Село стоит на высоком берегу, круто обрывающемся к реке, — на Иннокентьевском утесе, видном с воды задолго до появления контура берегов.

Утес важен нам не только как пейзажная достопримечательность: близ него в реке находится большая даже по Амурским масштабам яма — ее глубина в 1950-х годах прошлого века, по рассказам старожилов, достигала 18 м; со временем заилилась, но и ныне в зимнюю межень (в период самого низкого уровня воды) не мала — до 8 м. Кроме того, ниже утеса, под его защитой от разрушающих берега половодий сохранился «осколок» поймы (протяженностью около километра и шириной 50–300 м), на которой располагается ныне слепо заканчиваю-щаяся проточка, любовно названная Маленькой. При уровне воды в Амуре до 1 м (от нуля водомерного поста) она отшнуровывается от Иннокентьевской протоки, при этом ее наибольшая глубина не превышает 1.2 м. В теплое время здесь много мальков разных рыб, заходящих во время паводков и привлекаемых хорошим прогревом.

Иннокентьевский утес (220 км от Хабаровска вниз по Амуру). Здесь и далее фото Д. Д. Кришкевича

Протоки Иннокентьевская (на заднем плане) и Маленькая. Между ними перешеек, на котором учитывали вышедших из Амура жаб

Зимой 2020-го

У Иннокентьевки рыбу ловят круглый год, потому мы знаем, когда жабы живут в Амуре. Они попадают в сети подо льдом уже в начале зимы. Вынутая из сети жаба — темный комочек, у которого, оказывается, есть поджатые лапы; они начинают шевелиться, и становится ясно, что комок живой. Выкинутые на лед, жабы быстро погибают и подолгу сохраняются здесь — до полного высыхания, так как сороки, вороны, лисы, собаки и другие хищники их не едят.

Жаба, попавшая в сеть на зимовке, выглядит почти черной, особенно на снегу

При стабильном уровне воды жаб в сетях нет. Чем быстрее падает или прибывает вода, тем сильнее придонные течения, больше сонных жаб вымывает из подводных укрытий и волочет по течению — наверное, дело в чем-то подобном. Бывает, что за ночь в сеть попадает 2–5 жаб — ненужная добыча рыбаков.

Жабы ловятся в сети на разной глубине, начиная от прибрежных мелководий (полметра воды подо льдом) до русла (3–4 м); толщина льда на Амуре от места к месту и год от года к концу зимы обычно в пределах 1–1.5 м.

Летом дальневосточная жаба замечательно ярка! Фото Н. А. Петруниной

Зимуют жабы и в протоках между островами, и в водоемах, точнее — в «ямках» на самих островах вместе с щуками, карасями и прочей рыбой. Иначе не назовешь, так как диаметр «ямок» всего 2–4 м, но осенью еще по высокой воде в них скапливается много живности, которая после спада воды оказывается в ловушке. Из таких «ямок» рыбаки, сделав обширную майну во льду, просто вычерпывают, как из садка, рыбу сачками на длинных ручках. К весне «в садках» возникает явный «замор» с его неотвратимыми последствиями. Вместе с несколькими десятками еще живых щук (и множеством погибших) вычерпывают и немало жаб. Заметим, что никто из опрошенных не видел амфибий в желудках пойманных рыб, в том числе и таких неразборчивых хищников, как щуки, сомы и налимы. Ямы в протоках несопоставимо крупнее «ямок» — свыше 50 м шириной при глубине 5–7 м, а то и больше. Как и на других реках, в таких ямах скапливается много рыбы, и добыча ее здесь запрещена. Подобные зимовальные ямы на Амуре называются выразительным словом «улово». Есть тут, как говорят, и жабы.

В апреле

Забереги Иннокентьевской протоки, через них жабы выходят с зимовки. Здесь и далее фото Д. Д. Кришкевича

Массовое перемещение жаб с зимовки. Эта фотография — постановочная, но она отражает события, происходящие поздними вечерами при плохом освещении

«Тропы» жаб, вышедших с зимовки из Амура

Дальнейшие события опишем обработанными дневниковыми записями, отражающими динамику событий, ради которых затеяна настоящая статья.

10 апреля. На участке поймы ниже утеса оттаяли участки протоки Маленькая, глубиной около метра, в которых оказались десятки погибших — замерзших жаб. Очевидно, осенью они приняли ее за Амур и оказались обречены.

11 апреля. В протоке Иннокентьевской появились неширокие забереги.

13 апреля. Лед стоит, на пойме Амура ничего не происходит, но на удалении, в паре километров от реки, уже тепло: в лесной луже появились первые кладки сибирской лягушки.

15 апреля. По следам на песчаном перешейке между протоками Иннокентьевская и Маленькая, в этом месте имеющем ширину около 50 м, видно, что ночью пять первых взрослых жаб вышли из реки и через перешеек ушли в проточку.

16 апреля. В протоке Иннокентьевская начался ледоход, как и в прошлые годы, на два-три дня раньше, чем в русле Амура.

17 апреля. Утром на пляже протоки Иннокентьевская и перешейка обнаружено много следов жаб, двигавшихся к протоке Маленькая. Поймано две сибирские лягушки. В 2020 г. ночь с 16 на 17 апреля была первой без заморозка, а дневная температура достигла 12°C.

18–19 апреля. Массовый выход взрослых жаб из реки через перешеек в проточку, совпадающий с дальнейшим подъемом уровня воды в Амуре и теплой погодой. Вечером здесь собрано, измерено и тут же выпущено 128 жаб. Нашлась и единственная сибирская лягушка.

20–24 апреля. Вода в Амуре 20 апреля поднялась более чем на 3 м и стронула лед. Метель, температуры вновь отрицательные (до –3°C днем и –5°C ночью); снежная «каша» в лужах смерзлась. Пространство между оставшимися на берегу после ледохода льдинами «забито» снегом. К 24 апреля ледоход закончился (уровень упал почти на 2 м), восстановилась погода.

25–27 апреля. Ночные температуры после непогоды оставались отрицательными, дневные — невысокими (около 7°C), но массовый выход жаб из воды продолжился. Среди собранных в этот период животных было больше самок, тогда как 18–19 апреля явно преобладали самцы. Шествие замкнули жабята.

Ледоход у с. Иннокентьевки. Даже в такой жуткой обстановке амфибии пытаются покинуть Амур, но местами не могут преодолеть ледовый бруствер

Доля взрослых самцов (1), самок (2) и неполовозрелых (3) дальневосточных жаб, собранных в первую (18–19 апреля, 128 особей) и во вторую волну (25–27 апреля, 327 особей) выхода с зимовки из Амура в 2020 г.

Таким образом, дальневосточные жабы выходят с зимовки из Амура, соблюдая гендерный и возрастной порядок, «принятый» у большинства обитающих в умеренных широтах амфибий: сначала — в основном взрослые самцы, затем к ним присоединяются самки и, наконец, появляется молодь.

Известный максимальный размер (длина тела) дальневосточной жабы в российской части ареала ограничен 102 мм [8]. Вышедшие с зимовки из Амура животные позволяют «поднять планку» более чем в полтора раза — до 163 мм. Доля крупных (больше 102 мм) животных в исследованной популяции велика — около 14% (57 из 406 измеренных взрослых особей).

Первыми (18–19 апреля) покинули зимовку и устремились в нерестовый водоем в среднем более крупные животные, чем замыкавшие массовое перемещение 27 апреля. Выходившие из воды жабы были отнюдь не черные (как зимой), а заметно и в разной степени «просветленные»; часть животных была уже в амплексусе2. Таким образом, подготовка к размножению у них началась еще на зимовке в водах Амура.

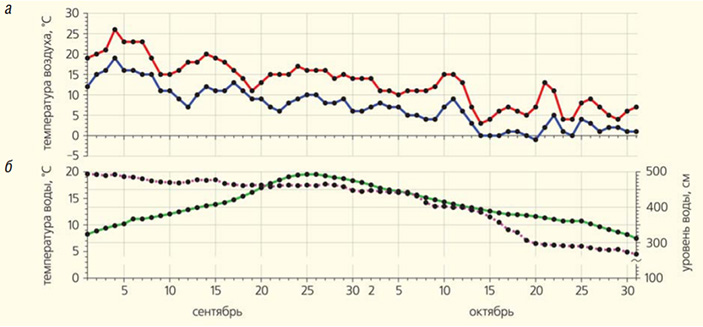

Температура воздуха, воды и уровни Амура в период выхода дальневосточных жаб с зимовки в окрестностях с. Иннокентьевки в апреле–мае 2020 г. а — минимальная (синяя линия) и максимальная (красная) за сутки температуры (°С) воздуха; б — уровень воды Амура (зеленая) и ее температуры (лиловая) в 20 ч; ломаный отрезок зеленой линии — ледоход. Серые столбики — число жаб, отловленных за 1.5 часа ежевечерних наблюдений за их перемещением из Амура на сушу

В мае — октябре

29 апреля — 1 мая. Перемещений жаб от берега Амура в сторону протоки Маленькой не видно, хотя днем было около 19°C, ночью 8°C. Обнаружена первая жабья кладка в проточке. Встречены и первые жабы за пределами поймы: одна над утесом в селе, вторая — за селом, примерно в километре от реки; предположить, что вторая зимовала не в Амуре, сложно.

2–4 мая. В Амуре вода после ледохода не оченьто и потеплела — с 5.2 до 6.5°C. Но в проточке Маленькой, распавшейся на два водоема, 3 мая она прогрелась даже у дна (1.2 м) до 13–15°C, и потому жабы здесь начали выметывать икру. Уже 4 мая вдоль берега до глубины не более 25 см все пространство было переплетено «километрами» шнуров, прикрепленных к прошлогодним стеблям горца (Polygonum sp.) и камыша (Scirpus sp.). Распутать шнуры невозможно, а потому не подсчитать и числа отложенных здесь жабами кладок.

Во втором водоеме (меньшем — всего 35 м длины, 5 м ширины и максимально 25 см глубины), без растительности, обнаружено лишь две кладки жаб и 11 кладок сибирской лягушки. Температура воды днем достигала на дне 22°C.

7 мая. Значительная часть эмбрионов, благодаря высокой температуре воды, успела закончить развитие, покинула «шнуры», и головастики сбились в тысячные «стада». Самих жаб ни в Маленькой, ни по ее берегам нет.

С этого времени и до осени жаб не видно и не слышно. Они становятся вдруг и неприятно заметны во второй половине сентября. Как по команде, жабы покидают усадьбы, в сумерки выходят на прогретый асфальт улиц (с тем, чтобы двигаться к реке) и оказываются под колесами автомобилей. Находки погибших животных позволяют быть уверенным, что от Амура они уходят более чем на километр, кроме того, свидетельствуют о том, что село — весьма привлекательное место для многочисленной популяции. По исчезновению бренных останков можно судить о завершении передвижения жаб к воде.

Температура воздуха, воды и уровни Амура3 во время перемещения дальневосточных жаб в воду на зимовку в окрестности с. Иннокентьевки в сентябре–октябре 2020 г. а — минимальная (синяя линия) и максимальная (красная) за сутки температуры (°С) воздуха; б — уровень воды Амура (зеленая) и ее температуры (лиловая) в 20 ч.

Массовое перемещение к реке занимает примерно неделю, отдельные животные регулярно встречаются до 10 октября (к 14 октября температуры падают до нуля). Самые же запоздалые попадаются даже до 20 числа этого месяца, уже накануне ночных заморозков.

Весной 2021-го

Все описанное, безусловно, свидетельствует о массовом характере зимовки жаб в Амуре у с.Иннокентьевки. Насколько повсеместно они проводят холодный сезон в воде, предсказать трудно — нужны натурные наблюдения. Мы надеемся, что и в других частях Нижнего и Среднего Амура и в его крупных притоках будут обнаружены зимующие подо льдом жабы.

Пока же нам удалось проверить повторяемость весеннего выхода в 2021 г. Коротко говоря, картина оказалось в целом схожая. Несмотря на различие погоды и состояние уровней Амура в 2020 и 2021 гг., массовые выходы с зимовки примерно совпали по времени — 15–28 и 16–30 апреля, т. е. около двух недель с перерывами на непогоду.

Температура воздуха, воды и уровни Амура в период выхода дальневосточных жаб с зимовки в окрестностях с. Иннокентьевки в апреле–мае 2021 г. а — минимальная (синяя линия) и максимальная (красная) за сутки температуры (°С) воздуха; б — уровень воды Амура (зеленая) и ее температуры (лиловая) в 20 ч; ломаный отрезок зеленой линии — ледоход. Серые столбики — число жаб, отловленных за 1.5 часа ежевечерних наблюдений за их перемещением из Амура на сушу

Единственное заметное отличие состояло в том, что в 2021 г. среди вышедших из воды животных отсутствовали жабята прошлогодней генерации. Зато их останки, как и взрослых жаб, в массе были обнаружены при оттаивании льда в протоке Маленькая. Вероятно, осенью молодь «приняла» протоку (не соединявшуюся в этом году с Амуром из-за низкого уровня воды) за русло реки, где и погибла, как только протока промерзла. Правда, представить себе, что такая участь постигла всю прошлогоднюю генерацию исследуемого участка реки, довольно трудно.

Из сравнения состояния погоды и уровней воды в Амуре в две весны (2020 и 2021 гг.) очевидно следует, что выход жаб из воды «привязан» к подъему уровня, предшествующему ледоходу на данном участке реки: в 2020 г. — более чем на 1 м, в 2021 г. — на 2 м. Ледоход, безусловно, прерывает исход, перекрывая берег льдинами. Если же путь свободен, то уверенно отделить влияние ледохода и отрицательной ночной температуры воздуха на активность жаб, по нашим данным, сложно. Температура воды, вероятно, не сказывается на ней вовсе.

Доля взрослых самцов (1), самок (2) и неполовозрелых (3) дальневосточных жаб, собранных на выходе с зимовки из Амура в 2020 (n = 414) и 2021 (n = 304) гг.

Применительно к ареалу в целом можно заключить, что жабы B.gargarizans зимуют на юге — в Центральном Китае, где температура воздуха зимой не опускается ниже 5°C, исключительно на суше [2]. Однако в юго-западном Китае зимующие в верхних горизонтах почвы животные нередко замерзают и погибают, и только часть популяции сохраняется в стоячих водоемах [1]. Севернее, даже на территориях с относительно мягкой зимой, как на Сахалине, зимовки и на суше, и в воде нередко заканчиваются гибелью животных из-за промерзания [5]. В холодных же регионах жаба вынуждено переходит к зимовке, вероятно, преимущественно в непромерзающих водоемах, безусловно, много более глубоких, чем 1.5 м. «Вероятно» — из-за того, что никто не может уверенно сказать, часто ли жабы находят на суше места с положительной температурой.

Похожая картина и с обыкновенной жабой. Встречи животных на зимовке в подвалах, погребах и т. п. обычны; находок в природе немного, и они отмечены как на суше, так и в воде [9, 10].

А лягушки в Амуре?

Обсуждая зимовку жаб в Амуре, нельзя не упомянуть два обычных, а местами и многочисленных в Приамурье вида лягушек: дальневосточную (Rana dybowskii) и сибирскую (R. amurensis). Рыбаки в Иннокентьевке уверенно отличают их от жаб, и никогда не сообщают об обнаружении в качестве «прилова» в сетях. Действительно ли лягушки не зимуют в Амуре?

Дальневосточные лягушки — зимние обитатели только горных и предгорных (на участках, сохраняющих высокие скорости течения) рек с водами, насыщенными кислородом. Весьма вероятно, что эти животные отсутствуют в реках, испытывающих зимой дефицит кислорода, например, в маловодные годы. Амур ниже впадения р. Сунгари относится именно к таким. Благодаря значительному увеличению зимнего стока Амура за счет создания Зейского и Бурейского водохранилищ, концентрация растворенного кислорода здесь в среднем заметно повысилась. Однако при мощных техногенных загрязнениях органикой, особенно в зимние межени, его в воде оказывается явно меньше, чем в горных реках [11, 12]. При значительном падении концентрации кислорода в Амуре, вероятно, «достается» и жабам, судя по предварительным экспериментам в лаборатории, переносящим умеренную, но не экстремальную гипоксию (поставлены совместно с Н. А. Булаховой и Е. Н. Мещеряковой).

Еще менее ясны причины (причуды!) отсутствия сибирской лягушки, зимующей, напротив, как правило, в воде озерков и озер, полностью лишенной кислорода, но до сих пор не найденной в проточной воде. Пойманные вместе с вышедшими из вод Амура дальневосточными жабами всего лишь несколько сибирских лягушек — это первые особи, указывающие на принципиальную возможность зимовки вида в большой реке. Относительно уже упомянутых 11 кладках, обнаруженных в проточке Маленькой, нельзя ручаться, что они отложены зимовавшими в Амуре лягушками, как крайне сложно даже предположить иное место их зимовки.

Помогите, пожалуйста!

Уважаемые любители природы Дальнего Востока! Пожалуйста, имейте в виду, что о некоторых сторонах жизни даже массовых видов амфибий вы, не подозревая об этом, можете знать много больше, чем ученые-герпетологи. Вы чаще видите интересующих нас животных, и для науки ваши наблюдения могут быть весьма ценны.

Прежде всего, речь идет о массовых видах лягушек: дальневосточной и сибирской. Нельзя не вспомнить проникшую до Амура крупную лягушку, названную черно-пятнистой (Pelophylax nigromaculatus). Местами эта яркая лягушка многочисленна, хорошо заметна, но никто из ученых наверняка не знает, где она зимует в наших краях.

Также немного можно почерпнуть из научной литературы про миниатюрную дальневосточную жерлянку (Bombina orientalis), широко распространенную в таежных лесах Приморья. Так уж случилось, что на зимовке она подробно описана лишь в бочаге одного (!) из ручьев с остывающими термальными водами. Однако жерлянки многочисленны, прежде всего, там, где и в помине нет термальных источников. Считается, что они зарываются в мох или под него, прячутся в норы зверьков, под коряги и т. п. Может быть все так, но в литературе так мало документированных случаев ее находок.

Сообщайте, пожалуйста, в редакцию «Природы» детальные описания мест зимовки амфибий и рептилий, если найдете их поздней осенью или зимой, или ранней весной. Вы очень поможете нам!

Авторы благодарят членов экологического объединения «Природа Приамурья» Даниила Артюхова, Екатерину Каширину, Алексея Кришкевича, Ирину Лопатину, Матвея Чертолеса, Полину и Злату Чёрных из с. Иннокентьевки за участие в проведении полевых исследований. Мы также признательны А. В. Алфимову за данные по температурам в грунтах, Н. А. Булаховой и Е. Н. Мещеряковой за помощь в оформлении рукописи.

Работа выполнена при частичном финансировании Российского фонда фундаментальных исследований (проект 19-04-00312а).

Литература:

1. Yu T.L., Gou Y.Sh. Overwintering habitat selection of Asiatic toad, Bufo gargarizans in southwestern China. Biharean Biologist. 2010; 4(1): 15–18.

2. Su J., Han M., Zhu X. et al. Habitat selection of the Asiatic toad (Bufo gargarizans) during hibernation in the Badagongshan National Nature Reserve, central China. Salamandra. 2020; 56(1): 16–26.

3. Тагирова В.Т. Жизнь Приамурских земноводных и пресмыкающихся. Хабаровск, 2009.

4. BulakhovaN.A., Meshcheryakova E.N., BermanD.I. Cryoresistance of three toad species from North Asia. Proceedings of the 19th SEH European Congress of Herpetology. Salzburg, 2017.

5. Флякс Н.Л. Биология бесхвостых амфибий Южного Сахалина в условиях антропогенного воздействия на естественные биоценозы. Канд. дисс. М., 1991.

6. Pinder A.W., Storey K.B., Ultsch G.R. Estivation and hibernation. Environmental Physiology of the Amphibians. Feder M.E., Burggren W.W. (eds.). Chicago, 1992.

7. Kolobaev N.N., Tarasov I.G. Amphibians of the Amurskaya Province. Advances in Amphibian Res. in the F. Soviet Union. 2002; 5: 169–191.

8. Кузьмин С.Л., Маслова И.В. Земноводные российского Дальнего Востока. М., 2005.

9. Laitinen M., Pasanen S. Wintering site selection by the common frog (Rana temporaria) and common toad (Bufo bufo) in Finland: A behavioural experiment. Ann. Zool. Fennica. 1998; 35(1): 59–62.

10. Elmberg J. Ecology and natural history of the moor frog (Rana arvalis) in boreal Sweden. The Moor Frog. Zeitschrift für Feldherpetologie, Supplement. 2008; 13: 179–194.

11. Шестеркин В.П. Зимний гидрохимический режим Амура. Вестник ДВО РАН. 2007; 4: 35–43.

12. Шестеркин В.П. Сезонная и пространственная изменчивость химического состава вод верхнего Амура. Региональные проблемы. 2016; 19 (2): 35–42.

1 В современной научной литературе слово «гады» не используется. В системе животных Линнея гады подразделялись на голых (ныне — земноводные, или амфибии) и чешуйчатых (пресмыкающиеся, или рептилии), к концу XIX в. название закрепилось лишь за земноводными, а затем и вовсе вышло из научного употребления, но сохранилось в некоторых литературных текстах. — Примеч. ред.

2 Амплексус (лат. amplexus — объятие) — форма псевдокопуляции, во время которой самец обхватывает самку своими передними конечностями. У амфибий наружное оплодотворение — самка мечет икру, самец ее оплодотворяет. — Примеч. ред.

3 Для построения графиков на с. 26–28 использованы официальные данные: температура воды — по запросу в Хабаровское управление Росгидромета, воздуха — по pogoda1.ru, уровней Амура — по allrivers.info.

_baturae_1_570.jpg)

Портрет дальневосточной жабы. Фото Н. А. Петруниной