Двухэтажное торнадо

Игорь Наумов, Владимир Штерн,

институт теплофизики имени С. С. Кутателадзе СО РАН

«Природа» №4, 2021

Однажды на ноже карманном

Найди пылинку дальних стран

И мир опять предстанет странным,

Закутанным в цветной туман.

Александр Блок

В ходе поисков формы потока, оптимальной для роста культуры в вихревых биореакторах, обнаружена любопытная и впечатляющая структура, имитирующая сильные вихри, наблюдаемые в атмосфере и океане, которая может быть названа «двухэтажное торнадо».

Известно, что вихревое движение — одно из основных состояний жидкой среды. Несмотря на многовековую историю гидродинамики, многие проблемы до сих пор остаются нерешенными. В первую очередь это относится к вихревым течениям. По образному выражению, приведенному в книге Ф.Дж.Сэффмена [1], вихри — это «мышцы и жилы гидродинамики». Вихревая динамика — естественная парадигма для изучения хаотического движения и современной теории динамических систем. Среди трудов отца современных концепций динамики и хаоса А.Пуанкаре есть и монография о вихревых движениях [2].

От Аристотеля до Гельмгольца

Развитие механики жидкости и газа определялось запросами практики на протяжении всего исторического периода — начиная с гидромеханики античности через ньютоновскую эпоху и до наших дней. Так, первые идеи античной механики жидкости связаны с вопросами строительства водопроводов и плавания судов. Основная гидродинамическая проблема того времени — выявление сущности взаимодействия между движущимся твердым телом и окружающей его средой (водой или воздухом). Отсутствие правильных представлений об инертности не позволили древним ученым обнаружить и объяснить наличие сопротивления воды или воздуха движущимся в них телам, натолкнув на противоположную мысль о движущей роли среды, сформулированную Аристотелем (384-322 гг. до н.э.).

Под сильным влиянием Аристотеля долгое время находился и Леонардо да Винчи (1452-1519). Он изучал механизм движения жидкости в реках и каналах, занимался постройкой гидротехнических сооружений, установил принцип работы гидравлического пресса, изобрел центробежный насос и многое другое (рис. 1). Он первым в 1506 г. ввел понятие сопротивления жидких и газообразных сред движущимся в них телам [3].

Вопрос о природе сопротивления среды долгое время был крепким орешком. Итальянский ученый Эванджелиста Торричелли (1608-1647) сделал вывод, что сопротивление среды пропорционально интенсивности движения, и вывел формулу для расчета скорости истечения жидкости из отверстия в стенке открытого сосуда. Эта формула стала одной из основ теории гидравлики.

Исаак Ньютон (1643-1727) в «Математических началах натуральной философии» (1687) предложил теорию сопротивления, согласно которой оно вызвано инертностью жидкости и трением о поверхность обтекаемого тела. Ньютон в своей книге определил базовые понятия механики, введя несколько важнейших физических характеристик, такие как масса, сила и количество движения. Он ввел понятие вязкости жидкости и установил линейную зависимость между напряжением трения и градиентом скорости, заложив основы теории течения вязкой жидкости. Эта зависимость стала основой уравнений Навье—Стокса, которым следуют движения ньютоновских жидкостей (если жидкость не подчиняется этой зависимости, то ее называют неньютоновской), поскольку кроме вязко-упругих бывают и другие жидкости (все не перечислить).

Открытия Леонардо, Торричелли и Ньютона привели к расцвету общей механики и, в частности, подготовили предпосылки к развитию теории движения жидкости и газа. Честь создания теоретической гидродинамики как специальной науки с широкими задачами и точными методами их решения принадлежит Леонарду Эйлеру (1707-1783). В 1752 г. он вывел основную систему уравнений движения идеальной жидкости, положив тем самым начало аналитической механике сплошной среды. В модели Эйлера жидкость рассматривается как сплошная среда, в которой отсутствуют пустоты и межмолекулярные промежутки, и характеризуется плотностью и вязкостью, в основном являвшимися непрерывными функциями координат.

Во второй половине XIX в. появляется теория вихревого движения жидкости, основателем которой справедливо считают Германа фон Гельмгольца (1821-1894). В своей работе «Об интегралах гидродинамических уравнений, соответствующих вихревому движению» (1858) он сформулировал основные теоремы, касающиеся движения вихрей в идеальной жидкости [4].

По основной теореме Гельмгольца, появление и исчезновение вихрей, которые наблюдаются в природе, полностью определяются пассивными силами трения. Само понятия вихря как вращения элемента жидкости было дано О.Л.Коши в 1815 г., но Коши занимался только аналитической стороной вопроса. Геометрическая же трактовка его результатов принадлежит Гельмгольцу. Теория вихревого движения Гельмгольца не потеряла свою актуальность и в наши дни.

Виды вихрей: от капилляров до галактик

Вихревое движение — это течение жидкости или газа, при котором угловая скорость вращения элементарных объемов среды не равна нулю. Природные вихри имеют различную структуру и масштаб в толще среды и вблизи свободной поверхности, где они сосуществуют и взаимодействуют с волнами различной природы. При этом одни вихревые структуры, такие как водовороты на поверхности водоемов, торнадо, вращающиеся пылевые столбы и смерчи над водной поверхностью, можно наблюдать невооруженным глазом, а другие — спиральные галактики, крупномасштабные атмосферные циркуляции, течения в океане, вихревое движение в наших сосудах — требуют специальной регистрирующей аппаратуры (рис. 2).

Рис. 2. Вихревые структуры в природе: а — пыльный вихрь в Аризоне (США) 10 июня 2005 г. (фото НАСА); б — водяной смерч в Балеарском море возле мыса Форментор на о.Мальорка (Испания) 25 сентября 2006 г. (фото Julian Kupfer); в — спиральная галактика Вертушка (М 101) в созвездии Большая Медведица, находящаяся на расстоянии около 21 млн световых лет от Земли (изображение получено космическим телескопом «Хаббл», НАСА&ЕКА); г — атмосферная циркуляция над юго-западным побережьем Исландии 4 сентября 2003 г. (снимок сделан прибором «Aqua MODIS», NASA/GSFC)

Хотя существование вихрей различного типа, контактирующих со свободной поверхностью, таких как вертикальный вихрь Рэнкина (водоворот) или вихревая дорожка Кармана (за плохообтекаемым телом), известно давно, важные вопросы зарождения вихрей, их метаморфозы и вихревой перенос вещества и энергии требуют более глубокого анализа и понимания. Важный и интересный факт требующий пристального внимания и дополнительной интерпретации, — формирование вихревого движения при взаимодействии различных жидких и газообразных сред (например, газовый вихрь в водной среде [5, 6]), порой значительно отличающихся как по плотности, так и по вязкости [7].

В технических приложениях создание перспективных методов вихревого перемешивания — чрезвычайно актуальное направление для оптимизации химических, фармацевтических, биологических и других процессов. Они зависят от свойств вихревого движения и меняются при варьировании структуры и степени вращения потока.

Распад вихря

Рис. 3. Газовихревой биореактор (а) и схема организации движения в нем (б)

Как в природных, так и в лабораторных течениях ядро вихря может внезапно резко расшириться, а осевая скорость обратить направление. Этому явлению, называемому распадом вихря (РВ), посвящено более тысячи публикаций начиная с 1957 г. [8]. Неослабевающий интерес исследователей вызван важными приложениями и кажущейся загадочной природой РВ. У самолета c дельтаобразными крыльями РВ может вызвать внезапное изменение подъемной силы и сопротивления. В вихревых горелках РВ стабилизирует пламя и уменьшает вредные выбросы. РВ ослабляет торнадо, расширяя его воронку. В вихревых биологических и химических реакторах РВ улучшает перемешивание ингредиентов [9].

Полезной моделью биореактора служит вертикальный цилиндрический контейнер, заполненный двумя несмешивающимися жидкостями, движение которых вызывается вращением крышки (рис. 3). Простая геометрия и изолированность от внешних возмущений делает эту модель очень удобной для экспериментальных и численных исследований, в частности для изучения природы РВ и других удивительных явлений (скольжение между жидкостями [10], гистерезис [11] и появление большого числа циркуляционных ячеек [12]), которыми богато вихревое движение.

Мы проводили исследования в цилиндрическом контейнере, выполненном из прозрачного оргстекла. Он заполнялся двумя несмешивающимися жидкостями: 67-процентным водным раствором глицерина (тяжелая жидкость, плотность pg = 1070 кг/м3 и кинематическая вязкость vg = 3 мм2/с) и подсолнечным маслом (легкая жидкость, po = 920 кг/м3 и Vo = 49 мм2/с). Контейнер имел радиус Rd = 48 мм и высоту h = hg + ho = 2.5Rd. Плотности и кинематические вязкости рабочих жидкостей, применяемых в эксперименте, определялись при комнатной температуре (22.6°C) и поддерживались постоянными в ходе наблюдений.

Существенная разница в плотности верхней и нижней жидкостей обеспечивала устойчивую границу раздела. Вихревое движение жидкостей генерировалось верхним диском (Rd = 48 мм), который вращался с угловой скоростью Ωd, в то время как другие стенки контейнера были неподвижны. Вращение диска создавалось шаговым двигателем, а интенсивность течения характеризовалась числом Рейнольдса Re = ΩdRd2/vo, где vo — кинематическая вязкость жидкости, контактирующей с вращающимся диском.

У крышки центробежная сила толкает прилегающую жидкость (масло) от оси к периферии, порождая меридиональную циркуляцию: масло опускается у боковой стенки до поверхности раздела, там спирально сходится к оси, где возвращается к окрестности крышки. Эта центробежная циркуляция (ЦЦ) вызывает в нижней жидкости антицент- робежную циркуляцию (АЦ): раствор глицерина сходится к оси у поверхности раздела, погружается у оси до дна, там спирально расходится к боковой стенке и поднимается вдоль стенки к поверхности раздела. Такая двухтороидальная вихревая структура (уже благоприятная для перемешивания) существует при самом медленном вращении.

Отметим, что формирование стационарного вихревого движения зависит от интенсивности вращения. Время установления вихревого движения уменьшается с усилением вращения, которое совершается постепенно. Для достижения «двухэтажного торнадо» в нашем эксперименте потребовалось около двух минут.

Метаморфозы

С усилением вращения происходят поразительные и важные изменения структуры течения. В результате конкуренции центробежной силы и силы вязкого трения у поверхности раздела в нижней жидкости около оси появляется новая ЦЦ-ячейка и растет вниз. К нашему удивлению, обнаружилось, что численные расчеты противоречат этому экспериментальному сценарию [10]. Расчетные и опытные результаты хорошо согласуются в верхней жидкости, но диаметрально противоположны в нижней. В отличие от опытов, в расчетах новая ЦЦ-ячейка развивается около дна и растет вверх, достигая поверхности раздела у оси. Дальнейший анализ показал, что в опытах наблюдается скольжение: радиальная скорость на поверхности раздела испытывает скачок, меняя не только величину, но и направление. А расчеты проводились с условием непрерывности скорости. Это и объясняет различие результатов.

Хотя опытный и численный сценарии формирования центробежной циркуляции в нижней жидкости радикально отличаются, итоговый результат почти один и тот же: в обеих жидкостях у оси формируется сильно закрученная восходящая струя, а все течение принимает структуру миниатюрного двухэтажного торнадо. Было установлено, что (при определенном подборе жидкостей и отношения их объемов) с усилением вращения распад вихря происходит в верхней [12], нижней [13] или почти одновременно в обеих жидкостях [14, 15]. В результате возникает структура меридионального течения, напоминающая игральную кость домино «один-один» (рис. 4). При этом вблизи оси вихря, одновременно в верхней и нижней жидкостях, формируется рециркуляционная зона возвратного течения, где вертикальная компонента скорости меняет знак. «Эффектом домино» можно назвать и само явление, при котором вихревое движение одной среды (прилегающей к вращающемуся диску) инициирует вихревое движение другой среды, для которой закручивающим устройством является не твердый диск-«завихритель», а другая жидкость.

Рис. 4. Вихревое «домино» в двухжидкостном потоке (а) и нормированное поле скорости в меридиональном сечении (в)

Центробежное скольжение

Важный и интригующий факт — сходящееся над границей раздела спиральное течение менее плотной верхней жидкости формирует под границей раздела расходящееся (!) спиральное движение более плотной нижней жидкости (рис. 5)

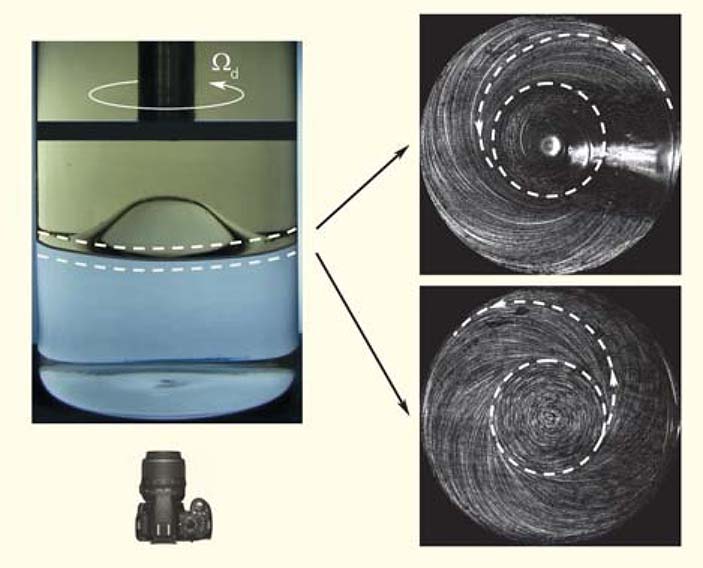

Рис. 5. Визуализация спирального движения над и под невозмущенной границей раздела при Re = 250

При дальнейшем усилении вращения диска происходит значительная деформация границы раздела (рис. 6), и передача углового момента через границу раздела возрастает. Над границей раздела по-прежнему наблюдается сходящееся к оси, а под ней — расходящееся спиральное движение. Но теперь в приосевой области появляются концентрические круги с радиусом, равным радиусу воронки вихря. Такая структура наблюдается вплоть до возникновения пульсаций в потоке, разрушения границы раздела и перемешивания жидкостей.

Рис. 6. Визуализация спирального движения над и под деформированной границей раздела при Re = 500

В отличие от известных механизмов скольжения (в разреженном газе, на шероховатой поверхности и создаваемого поверхностно-активными веществами), в данном случае скольжение вызвано центробежной силой. Обнаруженное явление имеет фундаментальное значение, поскольку все расчеты двухжидкостных вращающихся потоков, полученные при условии непрерывности, теперь требуют пересмотра. Новое условие на границе раздела еще не сформулировано.

Вихревые течения несмешиваемых жидкостей наблюдаются не только в технологических процессах — существуют они и в природе (рис. 7). Таким образом, описанный механизм возбуждения вихревого движения можно экстраполировать и на природные явления, когда на водной поверхности, внезапно для наблюдателя, формируются водовороты

Рис. 7. Примеры несмешивающихся жидкостей в природе: а — мыс Гренен на севере полуострова Ютландия (Дания) разделяет Северное и Балтийское моря, видна устойчивая стратификация жидкостей разной плотности и солености; б — в Пассау (Германия) сливаются три реки (слева направо) — Инн, Дунай и Ильц, причем воды их не смешиваются

Вихревое «домино»

Теперь остановимся подробнее на эффекте вихревого «домино» — одновременном возникновении приосевых АЦ-ячеек и обращении осевой скорости около центра как верхней, так и нижней жидкости. В верхней жидкости ЦЦ переносит угловой момент от вращающейся крышки вниз вдоль боковой стенки и потом к оси у поверхности раздела. В нижней жидкости ЦЦ переносит угловой момент от вращающейся верхней жидкости вниз вдоль боковой стенки и потом к оси у дна. В обеих жидкостях сходящееся движение вызывает «эффект балерины» — увеличение угловой скорости при приближении к оси. Образно говоря, в обеих жидкостях формируется торнадоподобная закрученная струя, а все течение принимает структуру миниатюрного двухэтажного торнадо (рис. 8).

Рис. 8. Двухэтажное торнадо в лабораторной вихревой установке (а); треки жидких частиц (б); структура меридионального течения согласно эксперименту (в) и численному расчету (г)

На оси вихря давление меньше, чем на периферии (чтобы сбалансировать центробежную силу), поэтому усиление вращения приводит к возникновению зон пониженного давления вблизи пересечения оси с дном (в нижней жидкости) и с поверхностью раздела (в верхней жидкости). Низкое давление в этих зонах подсасывает окружающую жидкость и тем самым уменьшает и частично обращает скорость на оси. В результате около центров обеих жидкостей образуются АЦ-ячейки, т. е. происходит двойной РВ и возникает структура вихревого «домино».

Таким образом, в проведенном нами исследовании обнаружены следующие новые явления: скольжение на поверхности раздела, двухэтажное торнадо и двойной распад вихря, формирующий вихревое «домино».

Эти результаты представляют интерес:

- Для технологических приложений, где наблюдаемая множественность ячеек и их расположение в вихревом «домино» усиливают перемешивание, что благоприятно для биологических и химических процессов. Культура помещается в нижнюю жидкость, которая приводится в движение верхней средой (жидкостью или воздухом), закручиваемой вращением крышки. Таким образом можно получить не только оптимальную структуру течения, но и оптимальную скорость вращения, обеспечивая мягкое и тщательное перемешивание ингредиентов без их прямого контакта с закручивающим устройством. Биологическая культура не разрушается, так как не касается вращающихся твердых частейреактора. При этом обеспечивается эффективное перемешивание и насыщение рабочей среды кислородом и питательными веществами.

- Для фундаментальных исследований, поскольку обнаруженный эффект центробежного скольжения требует пересмотра результатов расчетов двухжидкостных вращающихся потоков, полученных при условии непрерывности скорости и напряжений на поверхности раздела жидкостей.

- Для моделирования элементов системы атмосфера—океан, поскольку образующийся двухэтажный торнадо (миниатюрный в лаборатории) имитирует сильные вихри, наблюдаемые в атмосфере и океане, а также для моделирования вихревого движения на границах раздела двух сред различной плотности (например, морская вода различной солености или газовые конгломераты различной плотности в космосе).

Не вполне ясна пока природа центробежного скольжения: чем заменить используемое в расчетах условие непрерывности скорости на поверхности раздела. Этой фундаментальной проблеме посвящены сейчас наши исследования. В прикладном направлении начата работа по оптимизации биореактора и по созданию центробежных теплообменников.

Авторы благодарны М.Д.Голубовскому и А.В.Бялко за ценные советы и обсуждение.

Исследование проведено в рамках проекта Российского научного фонда (грант 19-19-00083) по теме «Фундаментальные исследования для создания двухжидкостных центробежных массо- и теплообменников».

Литература

1. Сэффмен Ф.Дж. Динамика вихрей. М., 2000. [Saffmen F.G. Vortex Dynamics. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

2. Пуанкаре A. Теория вихрей. M.; Ижевск, 2000. [Poincare H. Theories des tourbillons. Paris, 1893.]

3. Marusic I., Broomhall S. Leonardo da Vinci and fluid mechanics. Annual Review of Fluid Mechanics. 2021; 53: 1-25. DOI:10.1146/annurev-fluid-022620-122816.

4. Helmholtz H. Uber Integrale der hydrodynamischen Gleichungen, welche den Wirbelbewegungen entsprechen. Journal ftr die reine und angewandte Mathematik. 1858; 55: 25-55.

5. Byalko A.V. Underwater gas tornado. Physica Scripta. 2013; T155: 014030. DOI:10.1088/0031-8949/2013/T155/014030.

6. Byalko A.V. Underwater Gas Tornado and its Possible Occurrence in Nature. Procedia IUTAM. 2013; 8: 51-57. DOI:10.1016/j.piutam.2013.04.008.

7. Naumov I.V., Sharifullin B.R., Kravtsova A.Yu, Shtern V.N. Velocity jumps and the Moffatt eddy in two-fluid swirling flows. Experimental Thermal and Fluid Science. 2020; 116: 110116. DOI:10.1016/j.expthermflusci.2020.110116.

8. Peckham D.H., Atkinson S.A. Preliminary results of low speed wind tunnel tests on a gothic wing of aspect ratio 1.0. Aeronautical Research Council Current Paper. CP-508. London, 1960.

9. Shtern V. Cellular Flows. Topological Metamorphoses in Fluid Mechanics. New York: Cambridge University Press, 2018.

10. Naumov I.V., Herrada M.A., Sharifullin B.R., Shtern V.N. Slip at the interface of a two-fluid swirling flow. Physics of Fluids. 2018; 30(7): 074101. DOI:10.1063/1.5037222.

11. Naumov I.V., Herrada M.A., Sharifullin B.R., Shtern V.N. Hysteretic growth and decay of a waterspout column. Physical Review Fluids. 2018; 3(2): 024701. DOI:10.1103/PhysRevFluids.3.024701

12. Naumov I.V., Glavny V.G., Sharifullin B.R., Shtern V.N. Formation of a thin circulation layer in a two-fluid rotating flow. Physical Review Fluids. 2019; 4(5): 054702. DOI:10.1103/PhysRevFluids.4.054702.

13. Naumov I.V., Sharifullin B.R., Shtern V.N. Vortex breakdown in the lower fluid of a two-fluid swirling flow. Physics of Fluids. 2020; 32(1): 014101. DOI:10.1063/1.5132584.

14. Naumov I.V., Sharifullin B.R., Tsoy M.A., Shtern V.N. Dual vortex breakdown in a two-fluid confined flow. Physics of Fluids. 2020; 32(6): 061706. DOI:10.1063/5.0012156.

15. Carrion L, Naumov I.V., Sharifullin B.R., Herrada M.A., Shtern V.N. Formation of dual vortex breakdown in a two-fluid confined flow. Physics of Fluids. 2020; 32(10): 104107. DOI:10.1063/5.0026921.

Рис. 1. Леонардо да Винчи. Струя воды, падающая в бассейн. Около 1510-1512