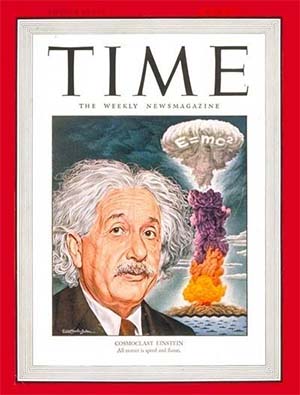

Жестянщик Эйнштейн и водородная бомба

Евгений Беркович

«Троицкий вариант» №11(355), 14 июня 2022 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Обида Оппенгеймера

Весной 1946 года 67-летний профессор Альберт Эйнштейн перешел в статус почетного профессора, эмеритуса, хотя внешне в его жизни ничего не изменилось: Институт перспективных исследований в Принстоне сохранил ему оклад, рабочий кабинет и все прежние условия для работы. В письме от 20 мая 1946 года Эрвину Шрёдингеру Эйнштейн поясняет: «Я угрожал, что при выходе на пенсию оставлю Принстон, что при моей популярности сочли нежелательным» [1, с. 822].

Осенью того же года директором Принстонского института стал известный физик Роберт Оппенгеймер, научный руководитель Манхэттенского проекта в годы войны, общепризнанный «отец атомной бомбы». Оппенгеймер был талантливым ученым и организатором научных исследований, однако отличался неуравновешенным характером и иногда непредсказуемым поведением.

В 1926 году, в самый горячий период становления квантовой механики, 22-летний Роберт Оппенгеймер приехал в Гёттинген, чтобы учиться теоретической физике у Макса Борна. Юноша быстро схватывал новый материал, отличался сообразительностью и неплохой подготовкой, но его поведение на семинаре гёттингенского профессора быстро восстановило против него всех слушателей. Роберт мог прервать любого докладчика, не обращая внимания на его возраст и заслуги, подбежать к доске и показать, как тот или иной вывод можно получить логичнее или проще. Другим слушателям семинара это явно не нравилось. Попытки профессора мягко напомнить энергичному американцу о правилах корректного поведения на научном семинаре оказались безуспешными. В конце концов терпение слушателей лопнуло, и Борн получил от них письменный ультиматум. Организатором этого действа была любимица Борна талантливая студентка Мария Гёпперт (Maria Göppert), будущий лауреат Нобелевской премии по физике.

Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер. 1947 год. Фото с сайта Смитсоновского института

На листе бумаги, который выглядел как кусок пергамента, в стиле средневекового документа была составлена угроза: сообщалось, что все участники семинара будут его бойкотировать, если не прекратятся постоянные попытки прервать докладчиков.

Интеллигентный профессор не знал, как поступить. Напрямую вступать в конфликт со своим студентом из Америки он не хотел и нашел другой выход: оставил документ на лекторском пульте так, чтобы его содержание было хорошо видно тому, кто подойдет к доске, а сам на несколько минут покинул аудиторию.

Расчет полностью оправдался. Когда Борн вернулся, он нашел Оппенгеймера бледным и непривычно молчаливым. После этого американец прекратил прерывать докладчиков.

Щепетильный Макс Борн опасался, что нанес гордому молодому человеку смертельную обиду, но тот внешне это ничем не выказал. А после успешной защиты преподнес профессору ценный подарок — оригинальное издание «Аналитической механики» Лагранжа.

Однако Борна после этого эпизода никогда не приглашали в Принстон, в Институт перспективных исследований, которым после войны руководил его бывший студент, хотя многие физики-теоретики побывали там по приглашению Оппенгеймера. В своих воспоминаниях Макс Борн подчеркивает, что не знает точной причины, почему его не приглашали. Может быть, помимо личной обиды, сыграл свою роль отказ Борна участвовать в атомных проектах [2, с. 312–313].

«Нам всем всё отчетливее светит общее уничтожение»

Альберт Эйнштейн ценил нового директора Принстонского института как «необычайно способного человека с многосторонним образованием», однако близких контактов между ними не было, возможно, потому, что их «научные взгляды были диаметрально противоположны» [1, с. 822].

С приходом деятельного нового директора обстановка в институте сильно изменилась. Оппенгеймер привлек к работам много талантливой молодежи, воспитанной на квантовой механике и не представлявшей другой ее интерпретации, кроме копенгагенской.

Идеи Эйнштейна были для этих молодых людей далеки, никто из них не стремился присоединиться к его работе. На великого физика смотрели как на историческую достопримечательность — как смотрели бы на Исаака Ньютона, внезапно появившегося в Принстоне.

И тем не менее Эйнштейна сопровождала аура, которая действовала на всех. Абрахам Пайс так описывает свои ощущения во время научного симпозиума, проходившего в Принстоне 19 марта 1949 года по случаю 70-летнего юбилея автора теории относительности:

«Мы уже сидели, когда вошел Эйнштейн. На мгновение в зале воцарилась полная тишина, а потом все встали, приветствуя его. Думаю, такая реакция была типичной не только для молодежи. Несколько раз я разговаривал с Эйнштейном в присутствии Паули, отнюдь не страдавшего застенчивостью, но и в его поведении что-то немного менялось. Чувствовалось, насколько он почитает Эйнштейна. Поведение Бора, несмотря на научные разногласия [c Эйнштейном], было примерно таким же» [3, с. 14].

К атомной тематике, которая с приходом нового директора стала занимать всё больше места в программе Института перспективных исследований, Эйнштейна не допускали, у него не было допуска к секретным материалам. Совещания Оппенгеймера с другими бывшими участниками Манхэттенского проекта проходили на втором этаже в закрытом режиме, без посторонних. На этих совещаниях под большим секретом обсуждались вопросы построения водородной бомбы. Ни с Энрико Ферми, ни с Джоном фон Нейманом, ни с Эдвардом Теллером и другими участниками совещаний Эйнштейн обсуждать вопросы ядерного оружия не мог.

После того как стало известно, что Советский Союз провел в 1949 году успешные испытания собственной атомной бомбы, президент Гарри Трумэн решил форсировать американскую программу создания термоядерной водородной бомбы, по разрушительной силе во много раз превосходящей атомные. Об этом он заявил в радиообращении к американскому народу 31 января 1950 года.

Через две недели, 12 февраля 1950 года, Альберт Эйнштейн выступил в телевизионной программе, посвященной проблемам термоядерного оружия. Его выступление записывалось на пленку в Принстоне.

Ведущей круглого стола в телестудии была Элеонора Рузвельт, вдова скончавшегося пять лет назад президента. В передаче участвовал и Роберт Оппенгеймер. В то время он был еще и главой генерального совещательного комитета недавно созданной Комиссии по атомной энергии, то есть одним из главных консультантов президента США. Как ни странно, в этот раз взгляды обоих ученых совпали: оба были против создания супербомбы, правда, по разным причинам. Эйнштейн так объяснил свое несогласие с новой программой правительства:

«Водородная бомба возникает в общественном сознания как вполне вероятная, достижимая цель. Президент торжественно объявил о ее ускоренном создании. Если это произойдет, то она приведет к радиоактивному заражению атмосферы и связанному с этим уничтожению всего живого на Земле в пределах ее технических возможностей. Развитие происходит незаметно. Каждый шаг представляется неминуемым следствием предыдущих. А в результате нам всем всё отчетливее светит общее уничтожение» [4, с. 520].

Оппенгеймер тоже высказался против проекта водородной бомбы, но совсем по другим причинам. Аргументы Эйнштейна он считал несерьезными, как и всю его деятельность в последние десятилетия. Не случайно он как-то назвал принстонского профессора «полностью чокнутым» [5, с. 674].

Дело в том, что Оппенгеймер считал новый проект водородной бомбы нереалистичным и слишком дорогим. Эти деньги, по его мнению, лучше было бы направить на расширение атомного арсенала США. Через год, когда Эдвард Теллер и математик Станислав Улам разработают новую схему водородной бомбы, Оппенгеймер изменит мнение и поддержит идею ее ускоренной реализации. Однако колебания с поддержкой проекта супербомбы в феврале 1950 года ему припомнят члены Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, когда через четыре года встанет вопрос о политической неблагонадежности «отца атомной бомбы».

Эйнштейн — жестянщик

Резонанс от выступления Эйнштейна по телевидению 12 февраля 1950 года был оглушительным. На следующий день газета New York Post вышла с огромным заголовком во всю первую страницу: «Эйнштейн предупреждает мир: запретите водородную бомбу или погибните» [1, с. 824]. Многие газеты мира перепечатали этот материал.

С темпераментом молодого человека семидесятилетний Альберт Эйнштейн вмешивался в политические проблемы Америки и всего мира. Во времена, когда сенатор Джозеф Маккарти организовал серию политических гонений на лиц, сочувствовавших коммунистам, Эйнштейн защищал права человека и призывал к гражданскому неповиновению. В послевоенной Америке ученый оказался в том же положении, что и в Веймарской республике: левые и либералы его поддерживали и прославляли, правые же обвиняли в предательстве и требовали лишить гражданства и выслать из страны [1, с. 825].

Особенно волновала ученого интеллектуальная свобода человека, которая в то время в США всё более и более ограничивалась. Его лаконичные, но сочные высказывания находили дорогу к широкой аудитории и выполняли главную задачу: поднять тревогу, привлечь внимание общества к проблеме, которая его сильнее всего заботила. Эйнштейн написал 18 ноября 1954 года в газету Reporter:

«Если бы я был молодым человеком и стоял перед выбором, как лучше всего зарабатывать на жизнь, я бы не стал ни исследователем, ни ученым, ни преподавателем, а стал бы жестянщиком или уличным торговцем в надежде, что этим сохраню хотя бы толику независимости, всё менее возможной при нынешних обстоятельствах» [4, с. 608].

Такое яркое противопоставление относительной свободы жестянщиков несвободе интеллектуалов снова вызвало общественный шок. Газету забросали письмами возбужденные читатели. Карикатуристы всего мира рисовали ученого то в фартуке розничного торговца, то с раздвижным слесарным ключом. Профсоюз слесарей-водопроводчиков и слесарей-монтажников из Чикаго принял Эйнштейна своим почетным членом, выдав ему профсоюзный билет. Но главное, что газеты Америки вынуждены были обратиться к теме зажима интеллектуальных свобод. Вряд ли бы это вызвало такой резонанс, если бы не выступление Эйнштейна. Он всегда стоял в центре внимания прессы, знал это и использовал свою популярность на благое дело.

Коллеги великого физика знали, что он всерьез верит в то, за что борется. И всё же ему приходилось разъяснять свою позицию. В письме Эйнштейна Артуру Траубу из Йельского университета от 24 ноября 1954 года читаем:

«Я бы хотел подчеркнуть, что методы невежд, которые, пользуясь своим высоким положением во власти, сплошь и рядом неразумно тиранят профессиональных интеллектуалов, не могут безропотно быть приняты этими самыми интеллектуалами. Подобным образом действовал Спиноза, который отказался от профессуры в Гейдельберге (в противоположность Гегелю), чтобы зарабатывать себе на хлеб, не закладывая свою свободу» [6, с. 540].

Манифест Рассела — Эйнштейна

Общественные и политические дела волновали его не менее научных. В начале января 1955 года 75-летний Эйнштейн поблагодарил своего старого друга бельгийскую королеву-мать Елизавету Баварскую за новогодние поздравления — и тут же перешел к политике:

«Когда я смотрю сегодня на человеческий мир, ничто не поражает меня столь сильно, как короткая память в вопросах, касающихся политики. Вчера Нюрнбергские процессы, сегодня — вооружение Германии, проводимое под большим давлением» [4, с. 610].

Главную опасность для человечества Эйнштейн видел в грядущей мировой ядерной войне. Ему оставалось прожить всего два месяца, но и за это время судьба дала ему возможность еще раз послужить обществу на этом фронте. Поводом к началу акции послужило письмо его любимого английского философа Бертрана Рассела от 11 февраля 1955 года с предложением убедить общественность и правительства ведущих стран, что в ядерной войне, если она произойдет, не будет ни победителей, ни побежденных, а человечеству грозит общее уничтожение. Рассел просил великого физика:

«Есть ли у Вас возможность собрать под Вашим руководством примерно шесть человек высшей научной репутации, чтобы выпустить совместную декларацию, которая разъяснит необходимость предотвращения войны? Эти люди должны быть в своих политических взглядах столь различны, чтобы подписанная ими декларация очевидным образом не могла иметь ни прокоммунистическую, ни антикоммунистическую направленность» [4, с. 618].

Альберт Эйнштейн, который перед этим перенес тяжелейший приступ болезни, оборвавшей через два месяца его жизнь, ответил на той же неделе, 16 февраля 1955 года: «Я согласен с каждым словом Вашего письма от 11 февраля» [4, с. 621].

К Расселу у Эйнштейна было особое отношение: он высоко ценил не только смелость и последовательность политических взглядов, но и литературный талант писателя и философа. В то время, когда сестра Майя, жившая в его доме, была прикована к постели тяжелой болезнью, Альберт читал ей вслух разные книги. В письме Мишелю Бессо, написанном 12 декабря 1951 года, сразу после ее кончины, Эйнштейн сообщает:

«В годы ее страданий мы прочитали большую часть лучших из когда-либо написанных книг. Но больше всего она любила Бертрана Рассела — и я, кстати, тоже. Стиль его достоин восхищения, и до глубокой старости он так и остался каким-то озорником» [7, с. 41].

Бертран Рассел подготовил окончательный текст декларации, получившей название «Манифест Рассела — Эйнштейна». Альберт попытался привлечь к общему делу Нильса Бора, признанного главу школы квантовых физиков. Он написал своему давнему другу и вечному оппоненту письмо от 2 марта 1955 года в таком шутливом тоне, будто разговаривал с ним в копенгагенском институте:

«Дорогой Нильс Бор, не хмурьтесь так, речь идет не о наших старых разногласиях в вопросах физики, а о том, в чем между нами царит полное единство мнений» [4, с. 625].

Эйнштейн признался, что не хотел бы подписывать письмо первым, чтобы не навредить общему замыслу:

«Моя подпись была бы полезна в Европе, но не в США, где меня считают паршивой овцой (не только в вопросах науки)» [4, с. 626].

Однако Нильс Бор отказался участвовать в акции. Эйнштейн подписал манифест 11 апреля 1955 года и послал его с коротким сопроводительным письмом Расселу.

Помимо Рассела и Эйнштейна, декларацию подписали еще восемь ученых из шести стран: Перси Бриджмен и Герман Мёллер из США, Сесил Пауэлл и Джозеф Ротблат из Великобритании, Фредерик Жолио-Кюри из Франции, Леопольд Инфельд из Польши, Хидэки Юкава из Японии и Макс Борн из Германии. К ним вскоре присоединился Лайнус Полинг из США. Всего под манифестом подписались одиннадцать известных ученых; почти все (за исключением Ротблата и Инфельда) — нобелевские лауреаты.

Бертран Рассел послал копии подписанного манифеста главам основных заинтересованных правительств: президенту США Дуайту Эйзенхауэру, председателю Совета Министров СССР Николаю Булганину, премьер-министру Великобритании Энтони Идену, президенту Франции Рене Коти, председателю КНР Мао Цзэдуну, премьер-министру Канады Луи Сен-Лорану.

Сорок с лишним лет назад Эйнштейн подписал другой манифест, вошедший в историю как «Призыв к европейцам». Он был составлен в год, когда началась Первая мировая война, известным врачом-кардиологом профессором Берлинского университета Георгом Фридрихом Николаи. Автор манифеста призывал людей, которым дорога культура, объединиться и создать Союз европейцев, под управлением которого войны на континенте станут столь же невозможными, как война между Баварией и Вюртембергом внутри Германии [8, с. 44]. Тогда идея манифеста Николаи — Эйнштейна провалилась; документ, кроме его автора Георга Николаи и Альберта Эйнштейна, внесшего в текст небольшую правку, практически никто из берлинских интеллектуалов не подписал.

Судьба Манифеста Рассела — Эйнштейна оказалась совсем иной. О нем заговорила пресса многих стран. Даже в Ватикане призыв остановить ядерную войну нашел положительный отклик: официальный печатный орган папского престола газета L’Osservatore Romano назвала манифест благородным призывом и сожалела только о том, что аналогичный призыв римского папы не получил столь широкого признания [4, с. 664].

Манифест Рассела — Эйнштейна лег в основу решений первой Пагуошской конференции ученых за мир, разоружение и безопасность, состоявшейся в июле 1957 года в канадском городе Пагуоше, в провинции Новая Шотландия. С тех пор такие конференции проводятся регулярно, один-два раза в год, а с 2007 года решено было собираться раз в два года.

Альберт Эйнштейн судьбу подписанного им манифеста уже не застал. Ученый скончался через неделю после того, как поставил под этим документом свою подпись.

Заметка построена на материалах, вошедших в мою книгу

«Альберт Эйнштейн и „революция вундеркиндов“»

1. Fölsing A. Albert Einstein. Eine Biographie. Ulm: Suhrkamp, 1995.

2. Born M. Mein Leben. Die Erinnerungen des Nobelpreisträgers. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1975.

3. Пайс А. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна / Пер. с англ. В. И. и О. И. Мацарских, ред. А. А. Логунов. М.: Наука, 1989.

4. Einstein A. Über den Frieden. Weltordnung oder Weltuntergang? Hrsg. von Otto Nathan und Heinz Norden. Neu Isenburg: Abraham Melzer Verlag, 2004.

5. Брайен Д. Альберт Эйнштейн / Пер. с англ. Е. Г. Гендель. Минск: Попурри, 2000.

6. Hermann A. Einstein. Der Weltweise und sein Jahrhundert. Eine Biographie. München: R. Piper, 1994.

7. Переписка А. Эйнштейна и М. Бессо. 1903–1955 / У. И. Франкфурт (сост.) // Эйнштейновский сборник 1977. C. 5–72. М.: Наука, 1980.

8. Беркович Е. Революция в физике и судьбы ее героев. Альберт Эйнштейн в фокусе истории ХХ века. М.: URSS, 2018.

_200.jpg)

Евгений Беркович