Барий в океане: малые концентрации, но сильные эффекты

Алла Леин, Марина Кравчишина

«Природа» №11, 2020

Когда статья о геохимическом цикле бария в океане, которая готовилась в специальный журнал, была практически закончена, мы наткнулись на публикацию в «Природе»*. Она не имела никакого отношения ни к барию, ни к океану, но название одной из главок сразу бросилось в глаза: «Малые концентрации, но сильные эффекты». Подумалось, что точнее сказать о роли бария в океане практически невозможно. И нам захотелось познакомить читателя «Природы» с этой проблемой. Полный список литературы по данной тематике и многочисленный фактический материал можно найти в нашей специальной статье [1].

Необходимость изучения цикла бария возникла, во-первых, в связи с продолжением наших исследований гидротермальных полей на Срединно-Атлантическом хребте (о. Ян-Майен, 71–73° с. ш.), где были обнаружены баритовые постройки [2]. Во-вторых, нам представляется, что научное сообщество недооценивает вклад вулканогенного и гидротермального материала в отложениях пелагиали по сравнению с речным стоком**.

В-третьих, в литературе появились сведения об участии микроорганизмов в образовании соединений бария в водной толще океана и в плюмах над гидротермальными полями [3, 4]. В свое время мы обнаружили во взвеси водной толщи морей и океанов микросреды с активными микробными процессами циклов серы, углерода и метана. Не исключен сходный механизм образования микросред с восстановительными процессами при участии микроорганизмов и органического вещества в осаждении сульфата бария (барита) в водной толще и в осадках. Этому способствует высокая устойчивость барита в различных физико-химических условиях.

В-четвертых, стали доступными для исследований баритовые столбы, образующиеся при разгрузке метансодержащих холодных сипов, в которых источником серы в сульфате бария (так же, как и в гидротермальных растворах) служит сульфат-ион морской воды. Но барий в данном случае заимствуется из осадочных отложений при температуре и давлении, достаточных для образования углеводородов, которые помимо метана и барита существуют в разрезах этих отложений. Таким образом, барит может служить индикатором различных морских и океанских обстановок.

Цель наших сегодняшних и будущих работ — создание количественной модели геохимического цикла бария в океане. Конкретная задача данной статьи — рассмотрение проблем, связанных с разным содержанием и разными потоками бария в океане. В работе использовались образцы донных отложений и пробы растворов из коллекции Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН (ИО РАН), Института минералогии УрО РАН и литературные источники. Коллекция ИО РАН собрана при нашем участии в девяти рейсах на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» с подводными обитаемыми аппаратами «Пайсис-VII и -XI» (1986–1988) и «Мир-1 и -2» (1988–2005) на борту, а также в 2017 г. (в 68-м рейсе).

Главное о барии и барите

Барий имеет 56-й номер в периодической системе Д. И. Менделеева, атомный вес 137,3 и два изотопа — 138Ва и 136Ва. Предполагается, что по распределению бария в водной толще можно судить о первичной продукции фотосинтеза сегодня и в прошлом. Ион бария различных флюидов может реагировать с сульфат-ионом океанской воды, образуя труднорастворимый сульфат бария — барит (BaSO4). Все растворимые соединения бария (хлорит, хлорат, перхлорат, нитрат, нитрит, фторит, йодид, бромид и сульфид) высокотоксичны.

Верхняя континентальная кора содержит в среднем 628 ppm Ва. Кларковое содержание бария в морской воде составляет 2 · 10−6 масс. %, а в океанской — 5 · 10−6 масс. %, при среднем его количестве в земной коре — 0,047 масс. %. Время пребывания Ва2+ в океанской воде составляет 8,4 · 104 лет. В поверхностных водах Ва2+ мигрирует в виде легкорастворимого соединения BaCl2. В океанской воде ионы бария находятся в ассоциации с ионами K и Ca. Концентрация бария в открытом океане изменяется от 20 нМ · кг−1 в поверхностных водах до 150 нМ · кг−1 в глубинных.

Барий в водной толще и в осадках в основном относится к литогенным компонентам. Однако в конце 90-х годов прошлого века и в наши дни получены некоторые доказательства образования его и его соединений в не насыщенной барием водной толще, в восстановительных микросредах с высоким содержанием разлагающегося органического вещества (ОВ) и с активными микробными процессами [3, 5, 6]. Таким образом, в общем пуле выделяются литогенный барий и биогенный. Последний из донных осадков рассчитывается по отношению к другим элементам, которые находятся только в литогенной фазе: Al, Ti и др. Весовое отношение Ba к Al колеблется от 0,0045 до 0,0075. В пелагиали Атлантики образуется 0,5–1,0 мг/см2 (Ва+ОВ) за 1 тыс. лет. На глубине менее 200 м преобладает литогенный барий.

По расчетам В. М. Гольдшмидта (1933), за геологическую историю Земли на 1 кг океанской воды приходится 600 г выветрившихся магматических пород. Абсолютный разброс (>1000 ppm) содержания в породах и осадках на дне океана для Ва самый высокий (5750 ppm) — даже по сравнению с близкими по талассофильности (отношению кларкового содержания в земной и океанской коре) такими химическими элементами, как Sr (2000 ppm), Th (1750 ppm) и U (1300 ppm) [7].

Ва2+ в малых количествах присутствует практически во всех организмах, причем в разных тканях его содержание может быть различным. Например, в золе одного и того же растения из зерна, стебля и корней содержится бария соответственно 320, 780 и 420 мг · кг−1. В человеческом организме количество Ва в среднем составляет 9,2 мг · кг−1 [7].

Микрофото барита из донных осадков вулканического поля Ян-Майен, хребет Мона. Северная Атлантика. Фото А. Г. Боева

Барит — минерал из класса природных сульфатов, часто содержит примесь Sr, кристаллизуется в ромбической сингонии. Его таблитчатые или призматические кристаллы размером от 1 мм до нескольких десятков сантиметров хорошо образованы. Они нередко встречаются в виде различных сростков (роз, друз, щеток и др.). Барит образует также плотные пластинчатые и зернистые массы и зональные конкреции. Кристаллы обладают стеклянным, до смолистого, блеском, твердостью по шкале Мооса 3–3,5 и плотностью 4500 кг · м−3. В его состав часто входят редкоземельные элементы.

В океане барит главным образом встречается в низко- и среднетемпературных гидротермальных отложениях, в конкрециях и в металлоносных осадках. В малых количествах он присутствует в различных природных обстановках.

Считается, что для барита характерна малая дальность миграции. Скорость его растворения в морской воде зависит от размерности минеральных частиц. Растворимость частиц диаметром 0,1–0,5 мкм составляет около 80% [8]. Известны образования барита по остаткам морских организмов (раковин, корненожек, кораллов и др.). Рассеянный аутигенный (образованный на месте нахождения) барит в осадках встречается в виде микрокристаллов размером 0,01–0,05 мм и агрегатов кристаллов размером от 0,5 до 5 мм.

В расчете на бескарбонатное вещество содержание барита достигает более 2 масс. % в районах океана, которые сочетают в себе высокую биологическую продуктивность, гидротермальную активность и при этом медленную (менее 1 см в год) скорость оседания частиц [9]. Например, на полях срединно-океанического хребта Рейкьянес в районе Исландии [2].

Генетические типы баритов в океане

В океане можно выделить два основных генетических типа барита: I — седиментационный, II — диагенетический (флюидный).

I тип. Барит — один из немногочисленных минералов, который образуется во взвеси и накапливается в седиментационных ловушках и на дне. Вопросы источников Ва2+ и \( \text{SO}_4^{2−} \) барита решаются с помощью анализа изотопного состава серы сульфат-иона и отношения 87Sr/86Sr. Кроме того, источник Ва2+ часто устанавливается в ходе анализа тектонической и общей геологической и биологической обстановки при изучении химии и петрологии минералов. Особенно много загадок кроется в механизме образования барита в водной толще океана.

В последние годы появились новые биогеохимические исследования, посвященные анализу процессов формирования барита в водной толще океана. Разработанная техническая возможность получения большого количества взвешенного вещества позволила провести детальный анализ процессов формирования взвеси, в том числе определить причину тесной связи барита из взвеси с агрегатами органического вещества и с бактериальными внеклеточными полимерными соединениями (EРS — extracellular polymeric substance) [10]. По мнению авторов данной работы, бактериальные пленки связываются с фосфатными группами в клетках и в EPS, что способствует образованию насыщенных барием микросред (локальных участков с высокой концентрацией бария) и осаждению бария в виде барита.

Установлена тесная связь между бактериальной продукцией и обилием богатых барием частиц в водной толще. EPS играет главную роль в формировании барита в не насыщенной барием толще океанской воды, в частности в повышении первичной продукции и в деструкции ОВ в мезопелагической зоне, которые влекут за собой более широкое «производство» внеклеточных полимеров. Это, в свою очередь, будет способствовать биоаккумуляции Ва и созданию локальных участков, насыщенных им, что приведет к его осаждению в виде частиц барита. Но точный механизм, лежащий в основе осаждения барита в не насыщенной барием океанской воде, до конца не изучен [10].

Таким образом, нельзя отрицать, что седиментация барита тесно связана с микробными процессами и с величиной первичной продукции (Р) в океане, которая поставляет микроэлементы, в первую очередь фосфор, необходимые микроорганизмам, участвующим в образовании EPS и, соответственно, морского и океанского седиментационного барита.

Тонкодисперсный и тонкокристаллический седиментационный барит повсеместно присутствует в металлоносных осадках. Он осаждается из водной толщи почти одновременно с оксидами Fe и Mn. Основным источником седиментационного барита служит материал речного стока, образованный главным образом за счет выветривания (разрушения) осадочных, гидротермальных и магматических пород континентов и океанов.

II тип. Ион бария реагирует с сульфат-ионом различных флюидов (поровых вод, холодных газово-водных метансодержащих растворов, гидротермальных сульфат-сульфидных флюидов рифтовых зон и др.) с образованием труднорастворимого барита.

Поровые воды. Диагенетические процессы с участием поровых вод приводят к формированию железомарганцевых конкреций, корок и линз, в которых присутствует барит. Эти образования характерны для внутренних и окраинных морей, пелагиали океана и глубоководных красных глин. В последних Fe-Mn-конкреции сплошь покрывают дно («булыжная мостовая»).

Вопрос об источнике бария в пелагиали Тихого океана впервые был поставлен во второй половине 20-го столетия. В 1979 г. на этот вопрос частично ответили советские исследователи Г. Ю. Бутузова и Н. А. Лисицына [11]. По их мнению, барит в пелагиали имеет вулканогенное происхождение, это обосновывалось результатами изучения осадков восточной части трансокеанского профиля, на северном продолжении ВТП (Восточно-Тихоокеанского поднятия). Станции изучения были расположены примерно в 800 км от мексиканского побережья, в районе вулканических островов Ревилья-Хихедо. Осадки — пелитовые (глинистые), окисленные (Eh = 500–600 мВ) красновато-коричневого цвета. Ранее на глубине 35 см в них был обнаружен аутигенный барит в виде удлиненных идиоморфных призматических кристаллов и в микростяжениях с гидрооксидами Fe и Mn [11].

В конкрециях, корках и прожилках отмечается хорошо раскристаллизованный барит. Аутигенные карбонатные и Fe-Mn-конкреции, содержащие барит, встречаются в отложениях северных шельфовых морей [2] и во многих других районах океана.

Метановые сипы. Разгрузка холодных метансодержащих газово-водных растворов (сипов) широко распространена на дне океана в пределах континентальной коры и на границе континентальной и океанической коры, т.е. на шельфе и континентальном склоне [12]. Аутигенный барит может образовываться из подобных восстановленных растворов при их смешении с окисленной морской водой, содержащей сульфат-ион. Гигантское скопление такого барита было обнаружено во впадине Дерюгина в Охотском море на глубинах 1470–1480 м. Барит встречается там в виде мономинеральных (96,5% BaSO4) травертиноподобных образований, в барито-кремнистых корках (80% BaSO4), в виде цемента в полимиктовых песчаниках (59% BaSO4) и даже в виде 20-метровых столбов (25–80% BaSO4). Источник бария здесь дискуссионен. А. Н. Деркачев с коллегами считают, что барит образован в благоприятных тектонических и гидрологических условиях при «ремобилизации первоначально биогенного бария» из нижележащих горизонтов осадочной толщи [13]. Общая продуктивная площадь во впадине Дерюгина оценивается в 16 км2, а ресурсный потенциал составляет 5–10 млн т. Ценность баритовой залежи — 353 млн долл. США. Ее формирование продолжалось 49 тыс. лет [14, 15]. Месторождение оказалось крупнее всех известных на континенте. Такое долгое сохранение залежи служит показателем устойчивости барита в океанской среде.

При высокой (100 см · год−1) скорости поступления «холодных» газово-водных растворов на дно происходит быстрое осаждение барита с образованием баритовых построек. При медленной скорости сипа (<5 см · год−1) барит осаждается в верхних нескольких метрах осадков, с образованием микрокристаллических фаз и конкреций [14].

Гидротермы. Горячие флюиды участвуют в образовании гидротермальных полей. Барит присутствует во взвеси плюма над ними (например, над полем Эндевор, хребет Хуан де Фука, Тихий океан), а также в сульфидных постройках и, возможно, в металлоносных осадках.

Глубоководные гидротермальные поля в рифтовых зонах срединно-океанических хребтов (СОХ) были впервые обнаружены в 1979 г. [16].

На дно полей разгружаются сульфидсодержащие рудоносные горячие (от 90 до 360°С) растворы, в составе которых, помимо рудных компонентов, присутствуют и нерудные, в том числе Ва2+. При контакте растворов с сульфат-ионом морской воды барий выпадает из них в виде барита и входит в состав окружающих осадков, гидротермальных построек и плюма над ними. Часто кристаллы барита содержат включения флюидов, сохраняющих газовый и химический состав и температуру растворов, из которых они сформировались. Барит, таким образом, служит индикатором температуры и солености гидротермальных растворов [2].

Барий и барит во взвеси (в гидротермальном плюме и за его пределами). Взвесь (рассеянное осадочное вещество) над активными гидротермальными полями содержит осадочный и гидротермальный материал, который поднимается со дна в составе плюма. Первая седиментационная ловушка для сбора и анализа взвеси была поставлена в 1 м от дна на севере кальдеры горы Осевой (хребет Хуан де Фука), в 15 м от источника Инферно с температурой 189°С [17]. Температура гидротермального раствора была ниже. В составе ловушечного материала, наряду с обильными частицами сульфидов металлов (черных курильщиков) и ангидрита (белых курильщиков), в небольшом количестве фиксировались частицы барита размером от 5 до 700 мкм. Величины валовых потоков осадочного материала составили 576 и 743 мг · м−2 · сут−1. В фоновой же ловушке вертикальный поток бария определен как 1,58 мг · м−2 · сут−1.

Изотопный состав серы сульфата бария на гидротермальном поле горы Осевой хребта Хуан де Фука [26]

Три седиментационные ловушки на гидротермальном поле Брокен Спур (Срединно-Атлантический хребет, САХ) собрали материал на восьми горизонтах водной толщи на расстоянии от 3 до 560 м от дна и в 3 и в 27,5 м от источника [18]. Величина потока бария со дна в трех метрах от источника достигала 0,66 мг · м−2 · сут−1 и уменьшалась до 0,027 мг · м−2 · сут−1 примерно в 46 км к югу от него. Эти величины свидетельствуют о 24-кратной потере гидротермального бария при его переносе в водной толще.

Поток бария из дымов курильщиков поля Логачев (САХ) составил 490 г/т · год. Потоки бария со дна в водную толщу из разных горизонтов плюма имеют разные величины, что иллюстрируют данные по ловушечным пробам из гидротермальных полей (в частности, хребта Эндевор). Максимальные величины потоков наблюдаются в пробах из лежащего близко (21 м) ко дну горизонта, в то время как в северной части нейтрального плюма и в фоновой ловушке в 200 м выше плюма поток бария меньше примерно в 20 раз.

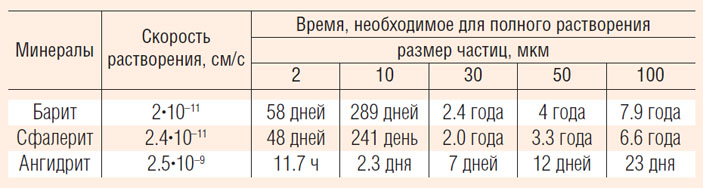

Следует добавить, что скорость растворения частиц барита в морской воде, так же как сфалерита ZnS и ангидрита CaSO4 (часто парагенных бариту), зависит от размера частиц (от 2 до 100 мкм): чем меньше размер частиц, тем меньше необходимо времени для их растворения (табл.).

Таблица. Скорость растворения и приблизительное время полного растворения барита, сфалерита и ангидрита в морской воде в зависимости от размера частиц [17]

Барий в растворах и рудах глубоководных гидротермальных полей рифтовых зон океана. Барий — широко распространенный, «всюдный», элемент на нашей планете, но количества его очень скромные, и исключения этому довольно редки. Мы имеем в виду его скопления на месторождениях барита и целестинобарита на континентах и в сульфидно-баритовых гидротермальных и сиповых залежах-постройках на дне океанов и морей.

Значительное количество Ва содержится в отложениях пелагиали, особенно в красных глинах (металлоносных осадках), занимающих огромные площади на океанском дне. Источник бария однозначен только на гидротермальных полях. В осадочных отложениях дна океана его источником может служить сток с континентов, вулканогенный, гидротермальный и сиповый материал.

До открытия глобальной рифтовой системы и зон активной дефлюидизации земной коры, главным образом на границе шельф — континентальный склон, основным поставщиком осадочного материала в океан считался речной сток. С появлением в 1988 г. учения о лавинной седиментации А. П. Лисицына стало очевидно, что терригенный материал, поступающий в океан с речным стоком, почти полностью оседает на шельфе и в меньшей степени — на континентальном склоне [19]. Он не достигает пелагиали, где, наряду с морской биотой, очень медленно накапливается тончайший глинистый материал, источник которого дискуссионен.

Усредненные концентрации элементов в химическом составе типичного гидротермального раствора (350°С) СОХ в сравнении с морской водой дан в монографии К. Ван Довер [20]. Средние значения концентрации бария в горячих растворах, по ее данным, составляют 10–40 мкМ/кг, а в морской воде его в 66 раз меньше — 0,14–0,15 мкМ/кг. Концентрация бария в первичных (end member) горячих растворах на конкретных гидротермальных полях САХ и ВТП варьирует от 1,64 до 789 мкМ, в зависимости от глубины дна и температуры раствора, а также от состава исходных магматических пород: кислых, базальтов или ультраосновных.

Концентрации основных металлов также выше в растворах по сравнению с морской водой, особенно Zn — его в 4 тыс. раз больше. Сульфиды цинка наиболее часто сопутствуют бариту в гидротермальных отложениях рифтовых зон. Растворы разных участков рифтовых зон СОХ, даже те, что связаны с базальтами MORB (mid-oceanic ridge basalts) различаются между собой, в том числе по концентрации в них бария. Например, в растворах гидротермальных полей в районе Азорской горячей точки (САХ), где несколько иной химический состав базальтов, меньшая глубина и более низкая температура самих растворов, бария больше [21]. Горячие растворы гидротермальных полей в серпентинитах САХ также отличаются по составу от растворов черных курильщиков в базальтах MORB. Так, концентрация бария в растворе серпентинитового гидротермального поля Рейнбоу в 15,5 раза выше, чем в растворе находящегося среди базальтов MORB поля Снейк Пит (>67 и >4,3 мкМ соответственно) [21].

Гидротермальные поля кроме рифтовых зон СОХ обнаружены и в рифтах задуговых бассейнов. Здесь на химический состав гидротермальных растворов влияют «континентальные массы», что отличает их от растворов рифтов СОХ, удаленных от континентов. Для структур задуговых бассейнов характерна более низкая температура (серые и белые курильщики) и связанное с этим увеличение в растворах концентрации бария, а также отчетливая цинковая специализация.

Содержание бария в гидротермальных рудах очень неравномерно. Так, в рудных столбах семи различных полей в Тихом океане присутствует от 319 тыс. до 497 тыс. г/т бария на одних полях и 5,69–96,32 г/т — на других [22]. Такая разница объясняется, в первую очередь, расположением станций отбора проб на разных глубинах, что влияет на давление и температуру растворов. Существует зависимость состава гидротермальных образований от состава исходной магматической породы и от других многочисленных факторов. Содержание многих макро- и микроэлементов в рудных постройках зависит и от возраста построек. Например, на поле ТАГ (САХ) в реликтовой постройке «Мир» накопилось больше бария, чем в современных активных постройках. В гидротермальных постройках САХ в направлении от 14° к 23° с. ш. наблюдается уменьшение количества металлов и рост содержания нерудных компонентов, что связано с уменьшением глубины океана [21].

Для большинства известных выходов восстановленных флюидов (гидротермальных и сипов) характерно наличие на дне микробных матов [12]. Баритовые столбы на гидротермальном поле Лок Кастл (север САХ) с температурой флюида примерно 320°С и с высокой концентрацией СН4, Н2 и NH4 имеют все признаки участия микроорганизмов в формировании минерального состава построек и газово-водного состава постоянно теряющих температуру флюидов [23]. В барите из осадков гидротермального поля на 71° с. ш. САХ присутствуют Sr, Ca, Fe, S и O [2]. На гидротермальных полях задугового бассейна Лау (хребет Валу Фа) расположены постройки, содержащие от 1760 до 2400 г/т бария.

На полях ВТП, в рудных постройках Галапагосского рифта, содержится 4087 г/т бария, который образовался в главную стадию рудоотложения. В более поздних разрезах количество бария уменьшается (до 1012 г/т), а в завершающую стадию минералообразования оно составило 6581 г/т. Близкое содержание бария (от 1000 до 3160 г/т, или в среднем 1579 г/т) установлено в пробах, драгированных вблизи гидротермальных источников [24].

Совершенно особые баритовые образования обнаружены вокруг теплых диффузных источников в кальдере горы Осевой (хребет Хуан де Фука) — это минерализованные трубки бентосных животных (вестиментифер, полихет и др.).

Следует напомнить, что в последние годы мы начали изучать гидротермальную деятельность в районе Исландии на северном окончании САХ. Содержание Ва в наших образцах, связанных с базальтами САХ, изменяется от 0,2 до 12,6 тыс. г/т (по горизонтальному спилу труб — от внешней зоны до канала), а в образцах, связанных с серпентинитами, — от 0,03 до 52,34 г/т. На недавно открытых полях хребта Рейкьянес присутствует значительное количество барита. Элементный анализ показал, что в его составе, кроме бария, присутствуют Sr, Ca, Fe, S и О2. Эти значения удовлетворительно пересчитываются на кристаллическую формулу барита [1].

Для установления параметров часто недоступного первичного гидротермального раствора обычно изучают флюидные включения. Такое исследование было проведено в баритах поля Тролльвегген, расположенного на севере САХ [2]. Оказалось, что изучаемый барит кристаллизовался при снижении температуры от 290° до 130°С из нагретого водно-солевого флюида с соленостью 2,6–4,4 масс. %, который эквивалентен NaCl, т.е. близок по составу морской воде.

Скорость образования морского барита в окисленных пелагических осадках можно использовать при реконструкции первичной продукции. В открытом океане отношение \( \text{SO}_4^{2−} \)/Cl1− (коэффициент Кнудсена) — величина, представляющая собой константу, которая сохраняется длительное время, примерно 8 тыс. лет [25].

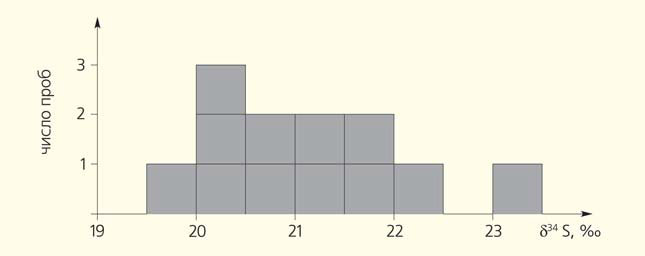

Об участии морской воды в образовании барита говорит изотопный состав серы сульфат-иона барита. Значения δ34S (19,5–21,5‰) характеризуют изотопный состав сульфат-иона современной океанской воды [26, 27]. Увеличение значений δ\( ^{34}\text{S–SO}_4^{2−} \)до 34‰ в барите свидетельствует об активном процессе сульфатредукции, проходящем в наше время [28].

В трубках курильщиков барит накапливается во внешней зоне в парагенезисе с пиритом FeS2, гетитом FeOOH, дигенитом Cu9S5, сфалеритом, опалом и почти никогда — с халькопиритом CuFeS2. Содержание барита во внешней зоне труб полей ВТП колеблется в широких пределах: от 10 г/т до 22,8 тыс. г/т. Однако в горячих трубках барит даже во внешней зоне присутствует в количестве не выше 1 г/т [1].

В гидротермальных постройках задуговых бассейнов барита больше, чем в осевых рифтовых зонах. Например, на гидротермальном поле Пакманус (бассейн Манус, восточная часть Тихого океана) содержание барита в ассоциации с пиритом во внешней зоне трубы составило 744 и 1037 г/т. В трубках поля Венский Лес (Северный Манус) максимальные содержания барита — 39–44 г/т. В трубках гидротермального поля на вулкане Суийо (Идзу-Бонинская островная дуга) барита всего 0,01–0,51 г/т. Температура растворов в этих малобаритовых трубах превышает 270°С, что неблагоприятно для образования барита. Максимальное его содержание приурочено к внешней оболочке трубы, где он находится в ассоциации с пиритом.

Из анализа полученных данных следует, что количество барита выше во внешней зоне труб и он находится в парагенезисе со среднетемпературными минералами (сфалеритом, пиритом и опалом). Содержание барита очень изменчиво даже в пределах одной трубы.

***

Итак, на основании проведенных исследований в океанах выделены два главных типа баритов — седиментационный и диагенетический.

Седиментационный барит поступает на дно в составе взвеси, источником которой вблизи континентов служат, в первую очередь, речной сток и абразия берегов, а в пелагиали — тонкие глинистые частицы и эоловый материал, а также коллоидные и растворенные соединения и элементы.

Диагенетический барит присутствует в пелагиали в составе рассеянного тонкодисперсного материала и в железомарганцевых микро- и макроконкрециях. Барит может образовываться в водной толще при наличии лабильного органического вещества и при создании микрониш, аналогичных тем, в которых накапливается, например, биогенный (микробный) метан. Не исключено, что образование седиментационного барита в водной толще океана может быть индикатором величины первичной продукции и изменений солевого состава палеоокеанов.

В пелагиали Тихого океана, особенно в металлоносных осадках, содержание бария изменяется от 1,04 до 168 г/т. Количество барита во взвеси максимально в поверхностных горизонтах водной толщи с наибольшим количеством ОВ. Оно уменьшается с глубиной и с удалением от источника. В ловушечных пробах барий присутствует главным образом в виде барита и барий-органических соединений, которые постепенно переходят в растворенную форму и могут транспортироваться на далекие расстояния (до красных глин).

К диагенетическим относятся и бариты, образующиеся из восстановленных растворов при смешении их с океанской водой. Среди таких растворов выделяются поровые воды осадков, метановые сипы и гидротермальные растворы рифтовых зон.

Поровые воды осадков участвуют в образовании Fe-Mn-конкреций и корок с включенным в них баритом. Газово-водные растворы, содержащие барий и метан, образуются в условиях катагенеза осадочных отложений, как мы полагаем, в зоне нефте- и метанообразования. Выходы «холодных» метановых сипов приурочены, как правило, к зоне контакта континентальной и океанической коры, сопряженной с разломной тектоникой. При смешении подобных растворов с океанской водой, содержащей сульфат-ион, образуется барит. Содержание барита в таких постройках колеблется от 25 до 80% от всей массы построек. На сегодняшний день известны месторождения барита, в том числе в виде столбов в Охотском море.

Гидротермальный барит также образуется при смешении растворов, но только горячих. В этом случае барий выщелачивается из магматических пород. Часть его поступает в водную толщу в составе плюма, а 5% от потока гидротермального бария оседает с сульфидами и нерудными минералами в составе построек. Оптимальные условия для образования гидротермального барита — средние температуры (90–200°С) и глубина океана около 1500 м.

Температура же гидротермальных растворов в черных курильщиках изменяется от 200 до 363°С. Это неблагоприятные условия для образования барита. Максимальный поток бария из плюма гидротермального поля в районе хребта Эндевор оценивается в 151 мкг · см−2 · год−1. Концентрация бария в первичных горячих растворах варьирует от 1,64 до 780 мкМ.

В гидротермальных постройках САХ среднее содержание барита — 418 г/т, в постройках ВТП — 1,63 г/т, на полях задугового бассейна — 147 г/т. Объяснением такой изменчивости содержания может быть разная длительность гидротермальной активности. На полях быстроспредингового хребта (ВТП) период гидротермальной стадии более короткий. Он длится до опустошения магматической камеры и наступления эксплозивной стадии, во время которой постройки даже могут быть уничтожены. На медленноспрединговых хребтах гидротермальная стадия заметно продолжительнее.

Надо признать, что пока данных, касающихся геохимического цикла бария, абсолютно недостаточно, не хватило даже на самую простую четырехблоковую модель цикла (резервуар — поток). Пришлось ограничиться схемой цикла без количественных оценок. Более-менее уверенно можно оценить содержание бария в твердом (1,456 · 106 т/год) и растворенном (0,930 · 106 т/год) стоках с континента в океан. Предварительная схема геохимического цикла бария показана на с. 53.

Простая блоковая модель геохимического цикла бария в океане. Первый блок — седиментационный барит: твердый и растворенный сток бария с континента, образование барита в водной толще, его осаждение на шельфе и континентальном склоне. Второй блок — кристаллический барит в осадках, образованный при участии поровых вод. Третий блок — образование барита на поверхности дна из холодных метановых сипов, поступающих из осадочных пород. Четвертый блок — гидротермальный барит из горячих (от 90° до 200°С) растворов. Общий поток гидротермального материала в океан составляет 110 млрд т/год (расчет по балансу стронция) [29]. В этом материале поток бария составляет более 5,4 млн т/год. Среднее содержание бария в гидротермальных постройках ВТП — 1,63 г/т, САХ — 418 г/т, в задуговых бассейнах — 147,14 г/т. Гидротермальный барит, вероятно, достигает ложа океана (красных глин) и выпадает из круговорота на геологически значимое время

Таким образом, барий может рассматриваться как индикатор условий образования биогенного и литогенного, седиментационного и диагенетического (флюидного) барита.

На гидротермальных полях, особенно в задуговых бассейнах, наряду с сульфидными присутствуют баритовые постройки с высоким содержанием барита, которые заслуживают внимания как полезные ископаемые и как образования, содержащие редкоземельные и другие микроэлементы [30].

Необходимо исследовать процессы образования барита во взвеси водной толщи океана. Присутствие бария в водной толще полезно оценивать при изучении первичной продукции. По газово-жидким включениям в барите можно судить о солености и температуре первичного раствора. Появление бария в растворе и барита в гидротермальных постройках свидетельствует о падении температуры растворов и обеднении их металлами.

Подготовка статьи проводилась при поддержке Российского научного фонда (проект 20-17-00157). Работа выполнена в рамках государственного задания (тема 0149-2019-0007).

Литература

1. Леин А. Ю., Кравчишина М. Д. Геохимический цикл бария в океане // Литология и полезные ископаемые. 2021; 3. В печати.

2. Кравчишина М. Д., Леин А. Ю., Лисицын А. П. и др. Гидротермальные минеральные ассоциации на 71° с. ш. САХ (по материалам 68-го рейса НИС «Академик Мстислав Келдыш» (первые результаты) // Океанология. 2019; 6: 1039–1057. DOI: 10.31857/S0030-15745961039-1057.

3. Griffith E. M., Paytan A. Barite in the ocean-occurrence, geochemistry and palaeoceangraphic applications // Sedimentology. 2012. DOI: 10.1111/i.1365–3000091 20012.01327.x.

4. Steen I., Dahle H., Stokke R. et al. Novel barite chimneys at the Loki`s Castle vent field shed light on key factor shaping microbial communities and functions in hydrothermal systems // Frontiers in microbiology. 2016; 6: 1510.

5. Dehairs F. Chesselet R., Jedwab J. Discrete suspended particles of barite and barium cycle in the open ocean // Earth and Planet Sci. Lett. 1980; 49: 528–550.

6. Bishop J. K. B. The barite — opal — organic — carbon association in oceanic particulate matter // Nature. 1988; 311: 341–346.

7. Алексеенко В. А. Экологическая геохимия. М., 2000.

8. Перельман А. И. Геохимия. М., 1989.

9. Гурвич Е. Г. Металлоносные осадки Мирового океана. М., 1998.

10. Martinez-Ruis F. Barite formation in ocean — genesis amorform and kristalizaycal sediments // Chemical Geology. 2019; 511: 441–451.

11. Бутузова Г. Ю., Лисицына Н. А. Влияние вулканизма на осадкообразование. Литология и геохимия осадков Тихого океана (Трансокеанский профиль) // Труды ГИН. Вып. 334. М., 1979; 102–118.

12. Леин А. Ю., Иванов М. В. Цикл метана в океане. М., 2009.

13. Деркачев А. Н., Борман Г., Грайнерт Й., Можеровский А. В. Аутигенная карбонатная и баритовая минерализация в осадках впадины Дерюгина (Охотское море) // Литология и полезные ископаемые. 2000; 6: 568–585.

14. Aloisi G., Wallmann K., Bollwerk S. M. et al. The effect of dissolved barium in biogeochemical processes at cold seeps // Geoch. Cosmochim. Acta. 2004; 68: 1735–1748.

15. Блохин М. Г., Ивин В. В., Михайлик П. Е. и др. Генезис баритов впадины Дерюгина (Охотское море) // Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле. 2017; 1(37): 51–59.

16. Gonzalez-Munoz M. T., Martinez-Ruiz F., Morcillo F. et al. Precipitation of barite by marine bacteria — a possible mechanism for marine barite formation // Geology. 2012; 40: 675–678.

17. Feely R. A., Geiselman T. L., Baker E. T. et al. Distribution and composition of buoyant and non-buoyant hydrothermal plume particles from the Ashes vent at Axial volcano, Juan de Fuca Ridge // J. Geophys. Res. 1990; 95(B8): 12855–12874.

18. Лукашин В. Н., Русаков В. Ю., Лисицын А. П. и др. Потоки осадочного материала, его минеральный и химический состав в районе гидротермального поля Брокен Спур (Срединно-Атлантический хребет. 29° с. ш.) // Геохимия. 2000; 4: 370–382.

19. Лисицын А. П. Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах. М., 1988.

20. Van Dover C. The ecology of deep-sea hydrothermal vents. Princeton, 2000.

21. Богданов Ю. А., Леин А. Ю., Лисицын А. П. Полиметаллические руды в рифтах Срединно-Атлантического хребта (15–40° с. ш.): минералогия, геохимия, генезис. М., 2015.

22. Масленников В. В., Масленникова С. П., Леин А. Ю. Минералогия и геохимия древних и современных черных курильщиков. М., 2019.

23. Pedersen R. B., Rapp H., Thorseth T. H. et al. Discovery of a black smoker vent field and vent fauna at the Arctic mid-ocean Ridge // Nat. Commun. 2010; 1: 26. DOI: 610.1038/NCOMMS1124.

24. Богданов Ю. А., Лисицын А. П., Сагалевич А. М., Гурвич Е. Г. Гидротермальный рудогенез океанского дна. М., 2006.

25. The global biogeochemical Sulphur cycle. M. V. Ivanov, J. R. Freney (eds.). SCOPE. Chichester; N.Y.; Brisbane; Toronto, 1983.

26. Леин А. Ю., Гальченко В. Ф., Гриненко В. А. и др. Минеральный и геохимический состав пород с бактериальными обрастаниями из подводных гидротермальных построек // Геохимия. 1988; 9: 1235–1248.

27. Lein A. Yu. The isotopic mass balance of sulphur in oceanic sediments (the Pacific Ocean as an example) // Marine chemistry. 1985; (16): 249–257.

28. Eickmann B., Thorseth I. H., Peters M. et al. Barite in hydrothermal environment as a recorder of subseafloor processes — a multiple-isotope study from the Loki`s Castle vent field // Geology. 2004; 12: 308–321.

29. Palmer M. R., Edmond J. M. The strontium isotope budget in the modern ocean // Earth and Planet. Sci. Let. 1989; 92(1): 11–26.

30. Дубинин А. В. Геохимия редкоземельных элементов в океане. М., 2006.

* Анисимов М. Н., Гудимчук Н. Б. «Зоопарк» ингибиторов динамики микротрубочек // Природа. 2020. №8. С. 3–12.

** Леин А. Ю., Лисицын А. П. Роль эндогенного материала в образовании глубоководных осадков океана // Природа. 2020. №5. С. 28–31.

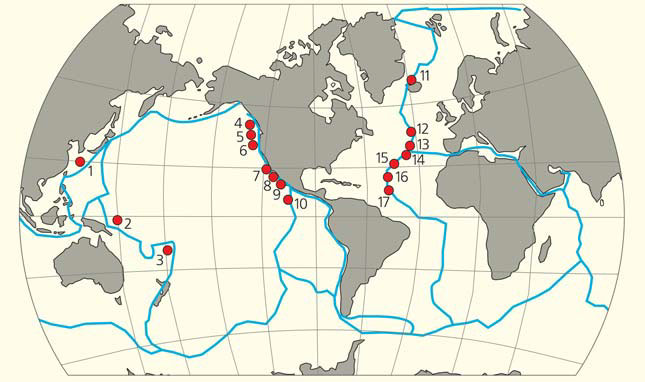

Места опробования бария в океане: 1 — Окинава, 2 — гидротермальное поле Манус, 3 — гидротермальное поле Лау, 4 — хребет Эксплорер, 5 — хребет Хуан де Фука, 6 — хребет Горда, 7 — впадина Гуаймас, 8 — гидротермальное поле 21° Восточно-Тихоокеанского поднятия (ВТП), 9 — гидротермальное поле 13° ВТП, 10 — гидротермальное поле 9° ВТП, 11 — хребет Колбейнсей, 12–17 — гидротермальные поля Срединно-Атлантического хребта: 12 — Лаки Страйк, 13 — Менез Гвен, 14 — Рейнбоу, 15 — Брокен Спур, 16 — ТАГ, 17 — Снейк Пит