В. М. Данчакова — «мать стволовых клеток»

Роман Фандо,

кандидат биологических наук, Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН (Москва)

«Природа» №8, 2020

В ноябре 2019 г. вышел специальный выпуск журнала National Geographic, названный «Женщины: век перемен», где были приведены портреты девяти женщин, имена которых навсегда вписаны в историю мировой науки. Портреты выполнены французской художницей Л. Бревнер (Lauren Brevner) и снабжены краткими сведениями об открытиях этих «великих женщин». На одном из девяти портретов изображена русская исследовательница Вера Михайловна Данчакова.

Имя нашей соотечественницы Данчаковой до недавнего времени было практически неизвестно в России, но ее работы весьма активно цитировалось зарубежными исследователями. В отечественной историографии в последнее время стали появляться публикации, освещающие различные страницы ее научной и организационной деятельности [1–4]. Тем не менее, сведения из биографии Веры Михайловны в значительной степени фрагментарны и нуждаются в документальном подтверждении.

Начало пути

Родилась Вера 9(21) марта 1877 г. в Санкт-Петербурге в семье статского советника Михаила Харлампиевича Григоревского, филолога, автора учебников по грамматике церковнославянского, русского и греческого языков. Григоревский был членом Учебного комитета Священного синода и занимался проверками духовных училищ.

В 1894 г. Вера Михайловна окончила Литейную женскую гимназию, в 1897 г. — Санкт-Петербургские педагогические курсы. В юности она прекрасно рисовала и музицировала, поэтому родители решили дать дочери хорошее музыкальное образование. Однако юная Вера пошла против их воли, решив посвятить себя научной деятельности. В 1897 г. из-за невозможности получить университетское образование на родине она уехала в Швейцарию и поступила на медицинский факультет Лозаннского университета, где и начала свои первые научные исследования. За работу о гистологическом строении эпифиза рептилий она получила премию де Серенвилля [5]. В Швейцарии она познакомилась с Евгением Федоровичем Данчаковым, студентом медицинского факультета того же университета. В 1900 г. они зарегистрировали брак в посольстве России в Швейцарии. В 1902 г. у них родилась дочь, которую назвали Верой.

Вернувшись в Россию, Данчакова сдала в 1903 г. экзамены на степень врача в Императорском Харьковском университете. В 1903–1904 гг. она стажировалась у известного гистолога А. А. Максимова в Императорском институте экспериментальной медицины, где занималась изучением клеток печени кроликов, предварительно зараженных золотистым стафилококком [6].

В 1905 г. Вера Михайловна сдала экзамен на степень доктора медицины в Императорской военно-медицинской академии. Начиная с 1905 г. она работала в Екатеринославской губернской земской больнице, сначала в качестве помощницы прозектора с обязанностью работать на пастеровской станции, и преподавала нормальную анатомию в фельдшерской школе. В 1906 г. стала заведующей лабораторией больницы. Именно в Екатеринославле Данчакова поставила серию опытов на кроликах, искусственно заражая их бешенством. Изучая гистологическое строение спинного мозга у здоровых и больных животных, Вера Михайловна пришла к выводу, что у зараженных бешенством животных всегда видоизменялись нейрофибриллы, но степень их преобразования зависела от длительности протекания заболевания. Результаты данного исследования легли в основу диссертации на степень доктора медицины, которую Данчакова успешно защитила в 1907 г. в Императорской военно-медицинской академии1.

В 1907 г. Вера Михайловна впервые побывала в США — в качестве участника VII Всемирного зоологического конгресса. Среди 12 делегатов из России она была единственной женщиной. В кратком обзоре об этом научном мероприятии написано, что участникам конгресса запомнилась маленькая жизнерадостная леди из Санкт-Петербурга — доктор Данчакова, которая обладала обширными познаниями о клетках крови [7]. Мероприятия конгресса были построены таким образом, что ученые должны были перемещаться по разным городам: сначала заседания проходили в Бостоне, а затем — в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне. Участники конгресса смогли также посетить Ниагарский водопад и многочисленные культурные мероприятия. По всей видимости, Вера Михайловна во время мероприятий смогла завязать множество контактов, которые были полезны ей на протяжении всей ее научной карьеры.

В 1908 г. на медицинском факультете Императорского Московского университета она прочитала лекцию на соискание звания приват-доцента по кафедре гистологии. Совет факультета признал ее достойной искомого звания и предложил начать читать лекции в университете с осени текущего года, но министр народного просвещения А. Н. Шварц не утвердил ее кандидатуру2. Шварц был противником женского образования и в 1908 г. разослал циркуляры, запрещающие прием женщин в университеты. В том же году Данчакова написала на него жалобу в Сенат в связи с притеснениями не только ее, но и всех российских женщин. Жалобу, естественно, отклонили, поэтому путь к преподаванию в университете Вере Михайловне был закрыт. В 1910 г. она поступила на работу в только недавно открывшийся Московский женский медицинский институт, где стала преподавать гистологию и эмбриологию.

Основные научные открытия

В 1914 г. Данчакова уехала в США по стипендиальной программе для молодых ученых Фонда Рокфеллера. Здесь она стажировалась в крупных научных центрах Нью-Йорка: в Рокфеллеровском институте медицинских исследований и в Колумбийском университете. Исследовательница продолжила за океаном свои работы по изучению образования клеток крови, начатые совместно с А. А. Максимовым, а также приступила к экспериментам в области эмбриологии, трансплантологии и иммунологии.

Современный исследователь М. А. Личтман в своем обзоре по стволовым клеткам упоминает, что в 1916 г. русская эмигрантка Вера Данчакова прочитала лекцию в Колледже врачей и хирургов Колумбийского университета о роли стволовых клеток в кроветворении. Она представила доказательства того, что эритроциты, малые лимфоциты, различные лейкоциты, блуждающие (фагоцитарные) клетки, тучные клетки (одна из разновидностей гранулоцитов — мастоциты), несмотря на различия в строении и функциях, имеют общее происхождение. На ранних стадиях эмбриогенеза все они имеют общую материнскую (стволовую) клетку, которая сохраняется у взрослого организма и служит источником дифференцировки и регенерации тканей [8]. Представление о происхождении клеток крови из стволовых клеток было сформулировано еще в 1909 г. Максимовым — учителем Веры Михайловны [9]. Ученица в значительной степени обогатила новыми сведениями монофилетическую (унитарную) теорию кроветворения. Изучая меробластическое (неполное) дробление оплодотворенных яиц птиц и ящериц, она доказала единство происхождения различных клеток крови из мезенхимальных клеток [10]. Внимание Данчаковой привлекли присутствующие в капиллярах элементы, которые представляли собой недифференцированные клетки. Ученая определила им кроветворную (эритропоэтическую и гранулопоэтическую) функцию.

В. М. Данчакова в лаборатории. Фото из семейного архива М. М. и М. В. Лаврентьевых

Одной из важных проблем для исследователей оставалась идентификация клеток. Если определение эритроцитов, нервных и мышечных клеток не представляло особых трудностей благодаря морфологическим отличиям клеток, то идентификация групп клеток, связанных локально и генетически, была более сложным процессом. В кроветворных органах взрослого организма, например, расположены группы различных клеток, соединенных непрерывными стадиями перехода. Согласно представлениям Веры Михайловны, самые молодые и наименее дифференцированные клетки дают начало более высокодифференцированным клеткам и в то же время увеличивают их число путем размножения [11]. Деление молодых стволовых клеток и их одновременная дифференцировка в различных направлениях, в зависимости от условий окружающей среды, ведут к значительным различиям между сосуществующими клетками, но различные стадии у разнообразных клеток могут иногда проявляться в виде лишь незначительных и сомнительных особенностей их структуры. Данчакова отметила, что в подобных случаях гистологические и эмбриологические исследования помогают идентифицировать различные клетки и установить постепенную их дифференцировку в соответствии со стадиями эмбрионального развития.

Миграция крупных лимфоцитов и зернистых лейкоцитов через стенки сосудов. На рисунке отмечены: Endz (Endothelzellen) — эндотелиальные клетки, Gr. Lmc (Grosser Lymphozyt) — большие лимфоциты, Gfw (Gefässwand) — cтенка сосуда, Lkz (Leukozyt) — лейкоциты [28, цветная вклейка, рис. 10]

Вера Михайловна установила тесную связь между развитием мелких клеток тимуса (вилочковой железы) и инфильтрацией его блуждающими клетками, которые дифференцируются в малые лимфоциты. Она также обнаружила в тимусе птиц дифференцировку малых лимфоцитов за счет лимфоидных гемоцитобластов (крупных лимфоцитов) [12, 13]. Ученая предположила, что мелкие тимусные клетки имеют лимфатическую природу, т.е. представляют собой настоящий малый лимфоцит, который может дифференцироваться в гранулярную лимфатическую или в плазматическую клетку. Экспериментально данная гипотеза подтвердилась, а различные возможности дифференцировки в поливалентной материнской (стволовой) клетке были предложены исследовательницей для идентификации дочерних клеток, особенно если морфологическая структура не давала точных данных для их определения.

Различную дифференцировку полипотентных клеток Данчакова объясняла воздействием внешних факторов — гормональных, ферментативных. Этот вывод подтверждался экспериментами с пересадкой селезеночных фолликул, клетки которых в норме дифференцируются в мелкие лимфоциты, на аллантоис (оболочка, через которую осуществляется дыхание эмбрионов) зародышей цыплят. Клетки селезенки рассасывались в многочисленные гематомы и дифференцировались в типичные гранулярные лейкоциты. Следовательно, в эмбрионах происходило распознавание клеток, которые не были полностью дифференцированы и оставались поливалентными, для того чтобы образовывать необходимые организму ткани [14]. Именно поливалентные клетки, по мнению исследовательницы, были источником регенеративных процессов. Сам факт, что различные специфические структуры могут регенерировать за счет одного общего «прародителя» (как, например, эритроциты, гранулоциты и мелкие лимфоциты из гемобластов), объяснял поливалентность их общего источника.

Одно из значимых открытий Веры Михайловны — установление возможности стволовых клеток подвергаться патологическим изменениям, что становится причиной различных онкологических заболеваний крови [15]. До сих пор лейкозы представляют для врачей одну из самых сложных проблем во всей области патологии. Их характер во многом остается неясным, несмотря на годы кропотливых исследований иммунологов, гистологов, генетиков, биохимиков с привлечением современных методов диагностики.

В 1919 г. в газете New York Herald появилась статья о сенсационном открытии в области иммунологии русского биолога Веры Данчаковой3. Сообщалось, что ее исследования пошатнули прежние теории иммунитета, которые связывали отторжение микробов и опухолевых клеток с деятельностью лимфоцитов. Вера Михайловна предположила, что иммунный ответ гораздо сложнее и не завязан только на малых лимфоцитах, ставших «фетишем иммунологов». Она сообщила, что способностью переваривать чужеродные белки обладают, помимо лимфоцитов, еще клетки эмбрионов, а также стволовые клетки взрослых организмов. Эту способность ученая назвала «силой пищеварения». Переваривание чужеродных клеток обеспечивает подавление роста болезнетворных микроорганизмов и опухолевых клеток. Механизм этого пищеварения, по мнению Данчаковой, аналогичен фагоцитозу одноклеточных организмов, когда пищеварительные ферменты попадают внутрь образовавшегося фагоцитарного пузырька.

Данчакова провела серию экспериментов, иллюстрирующих пищеварительную активность мезенхимальной ткани взрослых организмов в отношении злокачественных опухолей. При выращивании раковых клеток на аллантоисе цыпленка опухоль начинала расти с большой скоростью. В случае объединения опухолевых и мезенхимальных клеток она наблюдала, как стволовые клетки окружали и переваривали опухоль. Фотографии и рисунки микроскопических препаратов, полученные Верой Михайловной в ходе опытов, иллюстрировали процесс исчезновения опухолевых очагов, окруженных мезенхимальными клетками [16].

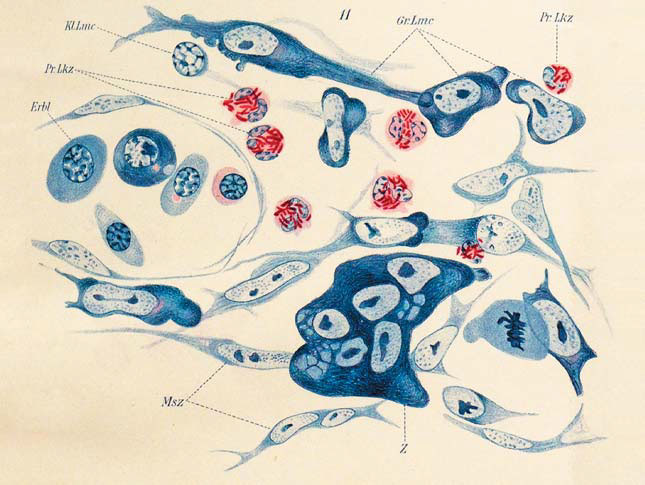

Образование крупных лимфоцитов из клеток мезенхимы. На рисунке отмечены: Erbl (Erythroblasten) — эритробласты, Gr. Lmc (Grosser Lymphozyt) — большие лимфоциты, KlLmc (Kleiner Lymphozyt) — малые лимфоциты, Msz (Mesenchymzelle) — мезенхимные клетки, Pr. Lkz (Primitiver Leukozyt) — примитивные лейкоциты, Z (blutinselförmige Ansammlung im Begriff sich in einzelne gross Lymphozyten zu lösen) — кровеносные островки перед распадом на отдельные крупные лимфоциты [28, цветная вклейка, рис. 11]

Об открытии иммунных свойств стволовых клеток Данчакова доложила на заседании биологической секции Нью-Йоркской академии наук 13 октября 1919 г. Пищеварительную силу мезенхимальных клеток она предлагала использовать не только в лечении онкологических заболеваний, но и в профилактике тромбозов и инфарктов. Дальнейшее проведение экспериментов в этом направлении должно было открыть новые перспективы в лечении различных тяжелых заболеваний человечества. Но медицина начала ХХ в. еще с недоверием относилась к теориям мезенхимального иммунного ответа и монофилетического кроветворения. Сторонники полифилетического гемопоэза отстаивали представления, согласно которым гранулоциты, эритроциты и тромбоциты появляются в красном костном мозге, лимфоциты — в селезенке и лимфатических узлах, а моноциты (разновидность агранулоцитов) — в ретикулоэндотелиальной системе.

Научная карьера Веры Михайловны в США была довольно успешной. В 1917 г. она получила должность доцента на кафедре анатомии Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета, о чем сообщило ведущее научное издание Science [17]. Начиная с 1914 г. Данчакова ежегодно работала в качестве независимого исследователя Морской биологической лаборатории в Вудс Холе (штат Массачусетс) [18], где, кроме научной работы, проходили лекции и научные семинары с участием лидеров мировой биологии: Ж. Лёба, Т. Х. Моргана, Г. Дж. Мёллера, А. Г. Стёртеванта, К. Бриджеса. Здесь ученые обсуждали свои исследования, знакомились с новыми работами в области генетики, эмбриологии, биохимии, иммунологии, эволюционной теории.

Не только наука

Будучи неравнодушным человеком, Данчакова всячески помогала устроить «побег» из России своему учителю Максимову. В мае 1920 г. она написала письмо Р. Бенсли, профессору Чикагского университета, известному своими гистологическими исследованиями поджелудочной железы. В письме она сообщила, что Максимов собирается выехать этим летом и просит ее узнать что-нибудь о должности, которую ему смогут предложить. Единственное, что он может сделать, так это добраться до Гельсингфорса4 (Финляндия) или Стокгольма. У него не будет денег, чтобы уехать дальше. Он просит меня передать Вам, что если Университет поможет ему финансами, чтобы добраться, то он возместит каждый цент своей работой. <...> Как я поняла из его письма, с ним приедут еще одна или две персоны. Я с нетерпением буду ждать Вашего ответа, чтобы передать ему, что Вы можете сделать для него. Могу я попросить Вас написать ему небольшую записку, которую я потом вложу в свое письмо? Он пишет, что любая попытка выйти на связь очень опасна, поэтому было бы разумно не увеличивать эти попытки, а воспользоваться способом общения, который мне посчастливилось найти, — сообщала в письме5 Вера Михайловна [19].

Гемопоэз в красном костном мозге курицы. На рисунке отмечены: A (grosse, einkernige Leukozyten) — крупные одноядерные лейкоциты, Erbl (Erythroblasten) — эритробласты, Erz (Erythrozyten) — эритроциты, Endz (Endothelzellen) — эндотелиальные клетки, Gfl (Gefäss) — кровеносный сосуд, KlLmc (Kleiner Lymphozyt) — малые лимфоциты, Lkz (Leukozyt) — лейкоциты, Mlz (Myelozyt) — миелоцит, Plz (Plasmazelle) — плазматические клетки, или лимфоцитарные плазмоциты [28, цветная вклейка, рис. 18]

В итоге Максимов только зимой 1922 г. бежал из Петрограда вместе с женой, приемным сыном и сестрой на буере по льду Финского залива. В апреле того же года он был принят в Чикагский университет на должность профессора кафедры анатомии [20], здесь же он организовал экспериментальную лабораторию по выращиванию клеток различных тканей. В Америке Максимов продолжил свои экспериментальные исследования гемопоэза, изучал влияние рентгеновских лучей на воспалительные процессы, прослеживал гистологическое развитие раковых клеток молочной железы6.

В 1923 г. Данчакова вошла в число учредителей Русской академической группы в США — общественной организации, объединившей русских ученых-эмигрантов [21]. Т. И. Ульянкина отмечает, что представители русской интеллигенции в Америке в первые годы послереволюционной эмиграции оказались в лучшем положении, чем их коллеги из европейских стран. В 1920-х годах в США возникла целая система русских научных, учебных и просветительских организаций, связанная с крупнейшими интеллектуальными американскими центрами, такими как Институт международного образования в Нью-Йорке, Смитсоновский институт, Институт Карнеги [22].

В США Вера Михайловна перевезла свою дочь Веру и определила ее в частный Барнард-колледж при Колумбийском университете, где девочка получила биологическое образование. Мать и дочь Данчаковы были дружны с русским авиаконструктором, основателем собственной авиационной компании в США, И. И. Сикорским. Он познакомил их с И. Е. Гроздовым, внуком своей двоюродной сестры Н. Г. Вышинской (в девичестве Сикорской). Гроздов приехал из Киева в Нью-Йорк в 1921 г., а в 1922 г. дочь Веры Михайловны вышла за него замуж, и в 1925 г. у них родился сын Владимир, которого в семье называли Волик. Но вскоре супруги расстались, а Волика взяли на воспитание киевские родственники.

В 1925 г. в одной из популярных газет штата Кентукки The Courier-Journal вышла статья о том, как русский педагог Данчакова изучала деятельность частного университета в г. Берия (более известного как Берия-колледж) для распространения американского опыта организации учебного процесса на территории СССР. В беседе с президентом колледжа В. Хадчинсом она призналась, что в 1924 г. посетила свою бывшую страну, после чего решила туда вернуться, чтобы реализовать себя в сфере образования7. Во время своего визита в Советский Союз Вера Михайловна встречалась с заместителем наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровским, который предложил ей переехать обратно на родину и заняться организацией заочного высшего образования. Кроме того, советская наука испытывала острую нехватку ученых-экспериментаторов, работающих на стыке биологии и медицины. Он [Покровский. — Р.Ф.] проявил большой интерес к плану работ, который я обсудила с ним, тем более что в Союзе мало разрабатывались те вопросы, которые я собиралась развертывать, — писала Вера Михайловна [23, л. 5].

Вернувшись из Советского Союза в США, она начала изучать опыт организации заочного обучения в американских университетах, которые для этой цели создавали специальные подразделения — распространительные отделы. Данчакова опубликовала на эту тему статьи, в которых рассказала о стремительном росте в течение нескольких лет заочного обучения в университетах США [24, 25]. Она отмечала, что к 1923 г. число студентов-заочников достигло внушительной цифры — 30 тыс. чел. — и приблизительно сравнялось с количеством студентов очных отделений [26].

Снова в СССР

В 1926 г. Вера Михайловна, оставаясь гражданкой США, приехала в СССР. Без промедления она начала обивать пороги Наркомата просвещения с планом реализации идей высшего заочного образования. Однако ей так и не удалось внедрить опыт американцев: страна была погружена в решение экономических и политических проблем, так что вопрос о высшем заочном образовании был отложен до лучших времен. Она настойчиво уговаривала свою дочь выехать из США, о чем свидетельствует фраза из ее письма: Веруня, здесь бедно и сумбурно, но боже, как интересно8.

В том же году Данчакова стала сотрудником Государственного научно-исследовательского института по изучению и пропаганде научных основ диалектического материализма имени К. А. Тимирязева (ГНИИ), где организовала свою лабораторию. Уже к лету 1927 г. она получила в Останкине три земельных участка: два под строительство лаборатории, а третий — для собственного дома. Основная научная работа лаборатории экспериментального морфогенеза была связана с трансплантацией различных клеток в куриные эмбрионы, для чего требовалось создание птичьего питомника. Вера Михайловна на собственные средства выписала из США кур породы леггорн и профинансировала строительство в Останкине отдельного здания для разведения птиц. Она перевезла из Киева своего внука Владимира, оформив документы на его усыновление, поэтому мальчик до конца жизни носил фамилию Данчаков. Приехавшая из Америки дочь поступила в аспирантуру ГНИИ и продолжила начатые в Колумбийском университете эксперименты. В 1928 г. Вера Евгеньевна Гроздова вышла замуж за математика М. А. Лаврентьева.

Гражданство США позволяло Данчаковой периодические выезжать в Европу для приобретения необходимого лабораторного оборудования, специальной литературы, участия в научных мероприятиях и даже для проведения экспериментов. Осенью 1930 г., когда она отправилась в Германию, где должна была обсудить вопросы с издательством о публикации первого выпуска исследований лаборатории экспериментального морфогенеза, руководство ГНИИ развернуло кампанию по смещению ее с должности заведующей лабораторией [23, л. 6]. В феврале 1931 г., сразу же после возвращения из зарубежной командировки, Вера Михайловна была снята с руководящего поста, ее попытки изменить положение дел не увенчались успехом. Не в силах бороться с администрацией института, она решила в конце 1932 г. выехать за границу — до тех пор, пока ей не предоставят возможности продолжить научные исследования [27].

Данчакова пыталась вернуться в СССР, чтобы повидать дочь, но ей не давали визу. Она обосновалась в Европе, жила то в Швейцарии, то во Франции, то в Прибалтике. Проводила свои эксперименты в Институте радия и Коллеж де Франс в Париже, в Литовском университете в Каунасе. Согласно отчетам Морской биологической лаборатории в Вудс Холе, начиная с 1934 г. Вера Михайловна практически ежегодно приезжала в США для проведения своих исследований на ставшей практически родной экспериментальной базе.

***

Данчакова скончалась от рака спинного мозга в Лозанне 22 сентября 1950 г., болезнь пришла к ней неожиданно, и смерть наступила быстро. В СССР осталась дочь Вера, у которой уже была своя семья. Надвигалась новая волна террора, иностранным гражданам было предписано выехать из страны. Чтобы не быть разлученной со своей семьей, Вера вынуждена была отказаться от американского гражданства. Затем железный занавес окончательно захлопнулся. Ни попрощаться с умирающей матерью, ни похоронить ее дочери не позволили и заставили отказаться от наследства, чтобы не навредить карьере мужа.

Работы Данчаковой, выполненные ею в начале ХХ в., признаны одним из экспериментальных доказательств монофилетической теории кроветворения. У истоков этой теории стояли разные исследователи, в том числе Данчакова и ее учитель Максимов. Будучи талантливым экспериментатором, она смогла расширить представления о значении стволовых клеток в клеточной дифференцировке, в обновлении и регенерации тканей, в иммунных реакциях организма на чужеродные компоненты. Не случайно в научном мире ее называют матерью стволовых клеток (mother of stem cells), подчеркивая тем самым, что она стояла у истоков изучения стволовых клеток и внесла существенный вклад в развитие данного направления исследований.

Автор выражает благодарность правнуку В. М. Данчаковой Михаилу Михайловичу Лаврентьеву и его супруге Марине Викторовне Лаврентьевой за представленные материалы из семейного архива и помощь в подготовке статьи, а также Елене Иосифовне Погребысской за уточнение информации о родственных связях И. Е. Гроздова и И. И. Сикорского.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 18-01100563).

Литература

1. Помелова М. А. Экспериментально-морфологические исследования онтогенеза в лабораториях В. М. Данчаковой и Ю. Ю. Шакселя // Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова: Годичная научная конференция, 2008. М., 2009; 153–156.

2. Одинцова И. А., Русакова С. Э., Гаджиев С. З., Куженьязов А. А. Доктор медицины — гистолог Вера Михайловна Данчакова (к 140-летию со дня рождения) // Вестник Российской военно-медицинской академии. 2017; 59(3): 257–261.

3. Одинцова И. А., Русакова С. Э. В. М. Данчакова — незаслуженно забытое имя // Морфология. 2019; 156(6): 111–112.

4. Алексеева М. С., Русакова С. Э. Половые клетки и половые железы: что первично? // Известия Военно-медицинской академии. 2019; 1(S1): 6–9.

5. Dantchakoff W. Recherches sur l’épiphyse des lizards (Lacerta viridis). Lausanne, 1902.

6. Данчакова В. М. Об экспериментальном циррозе печени // Русский врач. 1905; (8): 1–14.

7. International Zoological Congress // The Journal of Education. 1907; 66(9): 231–232.

8. Lichtman M. The stem cell in the pathogenesis and treatment of myelogenous leukemia: a perspective // Leukemia. 2001; 15(10): 1489–1494.

9. Maximov A. A. Der Lymphozyt als gemeinsame Stammzelle der verschiedenen Blutelemente in der embryonalen Entwicklung und im postfetalen Leben der Säugetiere // Folia Haematologica. 1909; VIII: 125–134.

10. Dantchakoff V. The origin of blood cells // The Anatomical Record. 1916; 10(5): 397–414.

11. Danchakoff V. The differentiation of cells as a criterion for cell identification, considered in relation to the small cortical cells of the thymus // The Journal of Experimental Medicine. 1916; 27(1): 87–105.

12. Dantchakoff W. Untersuchungen über die Entwicklung von Blut und Bindegewebe bei Vögeln // Archiv für mikroskopische Anatomie. 1908; 73: 117–181.

13. Dantchakoff W. Untersuchungen über die Entwickelung des Blutes und Bindegewebes bei den Vögeln // Anatomische Hefte. 1908; 37: 471–587.

14. Dantchakoff V. Defferentiation by Segregation and Environment in the Organism // The American Naturalist. 1917; LI(607): 419–428.

15. Danchakoff V. Cell Potentialities and Differential Factors, Considered in Relation to Erythropoiesis // American Journal of Anatomy. 1918; 24(1): 1–36.

16. Danchakoff V. Immunity and the power of digestion // Biological Bulletin. 1920; 38(4): 202–212.

17. Education Notes and News // Science. 1917; 45(1172): 612–613.

18. The Marine Biological Laboratory Seventeenth Report. For the Year 1914 // Biological Bulletin. 1915; 28(6): 335–369.

19. University of Chicago Library. A. Maximov Fonds. Series II. Box 3. Folder 4.

20. Хуторский Д. Д., Акова Э. З., Русакова Е. А. Формирование научной школы профессора Максимова // Известия Военно-медицинской академии. 2019; 2(S1): 253–256.

21. Ульянкина Т. И. Русские женщины-учредители Русской академической группы в САСШ // Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова. Саратов, 2019; 626–629.

22. Ульянкина Т. И. К 70-летию послевоенной Русской академической группы в США // Институт истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова. Саратов, 2019; 214–217.

23. Российский государственный архив новейшей истории. Ф. 3. Оп. 33. Д. 31. Л. 5–12.

24. Данчакова В. М. Распространительный отдел Висконсинского университета в Мадисоне // Самообразование за границей. М.; Л., 1926; 26–30.

25. Данчакова В. М. Распространительная работа американских университетов и рабочие союзы // Самообразование за границей. М.; Л., 1926; 30–36.

26. Данчакова В. М. Организация самообразования американскими университетами // Самообразование за границей. М.; Л., 1926; 20–26.

27. Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 613. Оп. 3. Д. 203. Л. 4–5.

28. Dantchakoff W. Über die Entwicklung des knochenmarks bei den Vögeln und über dessen Veränderungen bei Blutentziehungen und Ernährungsstörungen. Bonn, 1909.

1 Данчакова В. М. К вопросу о нейрофибриллярном аппарате нервных клеток и его изменениях при бешенстве: экспериментальные исследования. Дис. ... д-ра мед. наук. СПб., 1907.

2 Ариян П. Н. Первый женский календарь на 1909 г. СПб., 1909.

3 Wisehart M. K. Woman Doctor Blazes New Trail to Immunity from Disease // New York Herald. 1919, 9 Nov. P. 11.

4 До 1926 г. в русском языке официально использовалась транслитерация шведского названия города Хельсинки — Гельсингфорс (Helsingfors).

5 Данное письмо было предоставлено автору М. М. Лаврентьевым, правнуком В. М. Данчаковой.

6 Percy L. G. Professor Alexander A. Maximov. Necrologue. 1928. (The Dawn) II A2, IV.

7 Otter M. Russian Educator Sees Hope for Her Country in Berea College // The Courier-Journal. 1925, 15 Nov. P. 1, 3.

8 Письмо В. М. Данчаковой дочери В. Е. Гроздовой (Семейный архив М. М. и М. В. Лаврентьевых).

-

Очень интересная статья. С удовольствием прочитала. У меня вопрос к автору: Уважаемый Роман, могу ли я попросить у Вас контакты Михаила Михайловича Лаврентьева и его супруги Марины Викторовны Лаврентьевой, если это возможно? Я внучка родной сестры Игоря Евгеньевича Гроздова, первого мужа Веры Евгеньевны Данчаковой. В настоящее время занимаюсь историей семьи, было бы интересно пообщаться, у меня есть интересные фотографии Игоря Сикоркого, Игоря Гроздова, фото Игоря Гроздова с Владимиром Зворыкиным. Я нахожусь в США. Светлана

Избранное

См. также

Портрет В. М. Данчаковой работы Л. Бревнер