Частые острова

Алексей Махинов, Мария Крюкова, Владимир Пронкевич

«Природа» №4, 2020

Река Амур впадает в Амурский лиман Охотского моря. Это удивительное место: из-за того что лиман со стороны моря блокируется островом Сахалин, огромная масса речных вод надолго задерживается здесь, перемешиваясь с солеными морскими водами. На мелководьях вдоль берегов лимана образовались обширные водные луга — своеобразные «амурские плавни» с лабиринтами узких проток и озеровидными участками открытой воды среди густых и высоких трав. Здесь растут камыши (Табернемонтана и укореняющийся), клубнекамыши (плоскостебельной и Ягара), осока ложнокурайская, вейник узколистный и манники. Корневая система крупных многолетних растений уходит глубоко в грунт, и это позволяет им успешно переносить частые и быстрые подъемы уровня воды. Растения размножаются преимущественно вегетативным способом, поэтому распространены они мозаично. На заиленных участках с небольшими глубинами переплетающиеся стебли и корни осок и злаков образуют сплавины — плавучие острова, на которых селятся галофильные представители приморских лугов — крестовник лжеарниковый, лапчатка Эгеда, арктоцвет арктический и др.

Прибрежно-водный ландшафт южной части Амурского лимана

Такое сочетание открытых участков воды, высокотравных лугов и сплавин благоприятно для размножения и отдыха водоплавающих и околоводных птиц. Остальная часть акватории настолько мелководна, что в ней во многих местах при отливах появляется песчано-глинистая осушка, и она тоже привлекает массу птиц. Местами осушка представляет собой переувлажненные, редко затапливаемые низкотравные луга, в травостое которых преобладают бескильница ползучая, триостренники приморский и азиатский, осока редкоцветковая.

Неоднородность и контрастность рельефа и геологического строения привели к формированию на побережье удивительно разнообразных ландшафтов — от тундроподобных лиственничных и кедровостланиковых болот-марей до елово-пихтовых зональных лесов, а также участков с элементами тихоокеанских прибрежных комплексов, в формировании которых большую роль играют сильные прибрежные ветры.

Мелководья этого то ли опресненного морского залива, то ли огромного проточного озера покрыты целой россыпью небольших островов, не показанных на многих картах мира и России — настолько малы их размеры. Но как различны они по своему строению и происхождению! Например, острова, расположенные в нескольких сотнях метров от материка, образовались в результате абразии, когда выступающие в море утесы откалывались и отсоединялись от берега. Они возвышаются над морем причудливыми скалами с отвесными и нередко нависающими склонами. В спокойных заливах северной части лимана часто встречаются низкие и плоские полузатопленные острова, которые возникли при длительном осаждении речных наносов, приносимых сюда течением Амура. Такие острова покрыты лугами и представляют собой своеобразные зародыши надводной дельты.

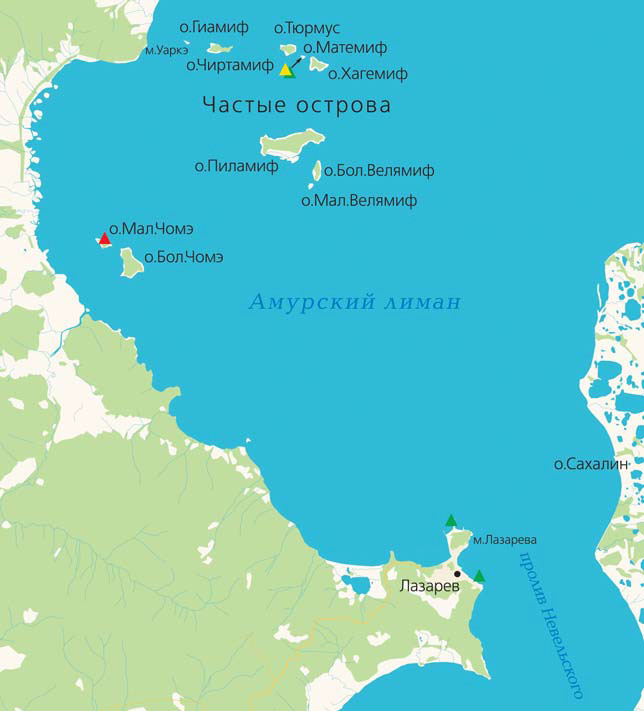

Южная часть Амурского лимана. Значками показаны колонии птиц (зеленым — тихоокеанской чайки, красным — серой цапли, желтым — чернохвостой чайки)

Однако более всего удивительны острова южной части Амурского лимана. В 25 км к северу от мыса Лазарева и в 2 км к востоку от мыса Уаркэ расположены Частые о-ва. Это миниатюрный архипелаг, состоящий из восьми островов разных размеров общей площадью всего 5,79 км2 (табл.). Люди редко посещают эти места, поскольку острова окружены мелями и беспорядочно разбросанными крупными камнями, затрудняющими плавание. В условиях небольших приливов и отливов амплитудой около метра подойти к некоторым островам затруднительно даже на лодке. Кроме того, при внезапном усилении ветра здесь быстро поднимаются короткие и крутые волны, представляющие немалую опасность.

Таблица. Морфометрическая характеристика Частых островов

Экспедиционный отряд Института водных и экологических проблем ДВО РАН в составе шести человек проводил исследования в южной части Амурского лимана в августе 2018 г. Наш путь из Хабаровска до этих мест был непростым. Вначале на машинах, преодолев многочисленные перевалы северных отрогов Сихотэ-Алиня, мы добрались до пос. Лазарев. Затем на лодках по мелководью, постоянно рискуя налететь на подводные камни, достигли мыса Уаркэ. Здесь, близ устья небольшого ручья устроили лагерь и отсюда на лодках выходили в маршруты. Приходилось все время учитывать состояние погоды и выбирать время высоких приливов для подхода и высадки к островам или для захода в блокированные отмелями и барами устья текущих с материкового побережья рек. Нашей работе мешали неожиданно поднимавшиеся сильные ветры и обширные мелководья с глубинами не более полуметра при отливах. Иногда нам приходилось тащить тяжело груженую лодку многие сотни метров по песчано-илистому дну, чтобы достичь глубины, на которой можно завести мотор.

Вид на Частые острова с мыса Уаркэ

Частые острова очень малы. На них нет воды, мало ягод и грибов. Но привлекательность этих клочков суши в другом. Дело в том, что на большинстве островов никогда не было пожаров, поэтому естественная растительность представлена своими изначальными видами и их сочетаниями. Здесь сохранились живописные первозданные ландшафты, берега изобилуют причудливыми арками и кекурами. На островах обосновались несколько колоний птиц. Все это стоило того, чтобы увидеть эти края своими глазами.

Все острова сложены неогеновыми базальтами кизинской свиты. Излияния вулканических пород на поверхность происходили несколько миллионов лет назад, вероятно, на суше. Однако оказалось, что современные выходы этих пород — это не остатки когда-то единого базальтового покрова. Каждый остров представляет собой локальный изолированный покров небольшого размера, появившийся в результате извержения. Лава, имеющая низкую вязкость, растекалась и образовывала холмы с плоской или слабонаклонной поверхностью. Этот рельеф почти в неизменном виде сохранился до настоящего времени.

Базальты очень неоднородны по текстуре и плотности. Преобладают массивные прочные разновидности, при разрушении образующие угловатые глыбы. Интересно, что когда идешь по ним, они издают звуки, напоминающие удары металлических предметов друг о друга. Местами базальты представляет собой сильнопористые, имеющие многочисленные пустоты, но весьма прочные породы. Иногда встречаются шаровидные отдельности с сохранившимися следами кипения жидкой лавы. В целом, разнообразные по форме и размерам скалистые останцы, выступы и углубления придают островным берегам особенно живописный вид.

Во время последнего оледенения (25–17 тыс. лет назад) уровень моря был существенно ниже, чем сейчас, и равнинное пространство между современным Сахалином и восточным подножием Сихотэ-Алиня представляло собой сушу [1]. Послеледниковая трансгрессия, начавшаяся 17–15 тыс. лет назад, затопила низменную равнину, сохранив выступающие над ее поверхностью плосковершинные вулканические холмы. На подножия их склонов стали воздействовать абразионно-денудационные процессы, однако, судя по наибольшей удаленности отдельных кекуров и скал, величина отступания берега не превысила 20 м. Базальты разрушались также под воздействием выветривания. Интенсивность физико-химических процессов разрушения горных пород ранее оценивалась на побережье Татарского пролива (южнее рассматриваемой территории). Так, скорость выветривания подобных базальтов составила 0,17 мм в год [2]. При таких скоростях весьма прочные береговые уступы с момента начала трансгрессии могли разрушиться всего на несколько метров, хотя местами, возможно, денудация шла интенсивнее вследствие меньшей прочности пористых разновидностей базальтов.

Современная поверхность самых маленьких островов почти плоская, с едва заметными понижениями и повышениями, иногда со следами течения лавового потока, что особенно хорошо заметно на островах Матемиф и Чиртамиф. Высота большинства островов над уровнем моря невелика — всего 7–10 м. Только самые крупные из них имеют слабые уклоны, а высшая отметка достигает более значимых величин. Высота самого крупного острова Пиламиф составляет 67 м над ур. м.

Скальный останец на пляже острова Матемиф

Береговая линия островов неровная из-за разной прочности и высокой трещиноватости пород и, вследствие этого, селективной денудации и неравномерной абразии берегов. Со всех сторон острова окружены отвесными уступами, представляющими собой, вероятно, отпрепарированные в различной степени первоначальные склоны по краям лавовых покровов. Несмотря на большую крутизну береговых обрывов (80–90°), обвалы у их подножий встречаются очень редко. Скорее всего, это связано с небольшой высотой берегов и высокой в целом прочностью пород.

На о. Тюрмус вертикальные береговые отдельности базальтов создают подобие массивных колонн, которые словно поддерживают куполообразную поверхность острова. По зонам повышенной трещиноватости пород сформировались узкие расщелины с отвесными боковыми стенками и крутыми фронтальными склонами. На некоторых островах, сложенных преимущественно пористыми базальтами (например, на о. Чиртамиф), в силу текстурных особенностей горных пород поверхность уступов очень неровная — она вся состоит из почти сферических выступов и нишеобразных округлых углублений.

Базальтовые уступы. Такие скалы окружают острова со всех сторон

Иногда в заливах на больших островах (Чиртамиф, Пиламиф, Матемиф) встречаются песчано-мелкогалечные пляжи. Их протяженность составляет всего 120–150 м, а высота не превышает 1,5 м над урезом воды. Поверхность вблизи уреза обычно осложнена узкими и невысокими штормовыми валами. За пляжами у подножий уступов местами формируются небольшие песчаные бугры эолового происхождения. Необычность таким пляжам придает черный песок, обязанный своим цветом разрушению темных базальтов.

Остров Матемиф. За ним виден остров Тюрмус. Фото В. И. Кима

Плохо выраженная окатанность обломочного материала у подножий уступов свидетельствует о слабом волновом воздействии на берега. Абразионные ниши встречаются редко и в основном на участках с менее прочными — пористыми или трещиноватыми — базальтами. Активной абразионной деятельности препятствуют небольшие глубины вокруг островов. На обширных отмелях при отливах глубина воды составляет всего 0,3–0,5 м, увеличиваясь до 1,5 м во время приливов. Вокруг островов повсюду хаотически разбросаны крупные камни, которые весной приносятся сюда льдами.

На некоторых островах в береговых выступах имеются живописные арки, возникшие в результате селективного выветривания и абразии. Такие арки есть на северном берегу о. Пиламиф, в восточной части о. Тюрмус и на северо-западном побережье о. Матемиф. Местами у подножий уступов встречаются гроты и небольшие абразионные ниши, а вблизи береговой линии — отдельные высокие камни-обелиски. Кекуры, похожие на два паруса, украшают северное побережье о. Чиртамиф.

Останцы-кекуры у северного берега острова Чиртамиф

В трещинах скал и на карнизах неприступных склонов встречаются своеобразные растения. На береговых обрывах постоянно повышена влажность воздуха, к тому же холодно и ветрено. Почва здесь суха, засолена и бедна питательными веществами. В таких условиях сомкнутые многоярусные сообщества образуются лишь на пологих участках, а в целом общее покрытие растительностью едва достигает 10–20%. На скальных обнажениях в районе выдающихся мысов, подверженных воздействию ветров и прибоя, по расщелинам изредка поселяются горноколосник мягколистный, щитовник душистый, звездчатка иглицелистная и мятлик охотский. Встречаются отдельно стоящие деревья (ель аянская, береза шерстистая, лиственница) или их небольшие группы. Кустарники (ольховник, можжевельник сибирский, смородина бледноцветковая, роза морщинистая и др.) поселяются в распадках и в нижней части склонов — там, где они находят достаточное увлажнение. Травянистая растительность здесь более разнообразна и представляет набор различных ассоциаций, доминантами в которых выступают мятлик крупночешуйный, волоснец мягкий, осока Гмелина, крестовник лжеарниковый, пузырник ломкий, овсянница мягчайшая и др.

Любопытный местный парадокс: юг на фотографии — справа

Известный физико-географ Н. А. Гвоздецкий в середине прошлого века заметил в Приамурье интересное явление — инверсию природных ландшафтов, вызванную особенностями климата территории [3]. Мы обнаружили на островах еще одну зависимость ландшафтных характеристик от климатических условий, которая заключается в необычном распределении растительности относительно сторон света. Так, на обращенных к югу частях островов деревья и кустарники имеют угнетенные формы и флагообразные кроны, направленные к северу. Это говорит об особой суровости южных ветров в зимнее время. На северных склонах этих же островов растительность более разнообразна и пышна.

На островах отсутствуют постоянные и временные водотоки, на поверхности нет даже самых маленьких эрозионных ложбин и оврагов. Атмосферные осадки свободно проникают по трещинам и порам внутрь горных пород. Местами на скалах происходит разгрузка грунтовых вод, они выступают по трещинам на поверхность в виде миниатюрных водопадов или частых капель. С небольших по размерам островов дождевая вода уходит быстро, и маломощные почвы на них испытывают недостаток влаги. К тому же климатические условия здесь более суровы, поскольку защита от холодных ветров зимой слишком слаба. На таких островах господствуют каменноберезовые криволесья, напоминающие леса на хорошо дренированных вулканических почвах Камчатки. В каменноберезовых лесах преобладает береза шерстистая. Лес может состоять только из березы либо иметь незначительную примесь ольхи, ели, лиственницы в древостое и ольховника, кедрового стланика, рябины бузинолистной — в подлеске. Зато травяной покров здесь разнообразен и состоит из вейника Лангсдорфа, щитовника расширенного, кочедыжника китайского, майника широколистного. Встречаются также дудник скальный, воронец красноплодный, ветреник сахалинский, купальница перепончатостолбиковая, пижма северная и др.

Березовое криволесье

На больших островах почвы более мощные и лучше увлажнены. Здесь растут пихтово-еловые леса, хотя и существенно обедненные по сравнению с подобными экосистемами в континентальной части побережья. Преобладают зеленомошные и мелкотравно-зеленомошные ельники. Древостои в них двухъярусные, нередко вертикально сомкнутые. В первом ярусе чаще всего растет ель, иногда попадается лиственница Каяндера. Во втором — пихта, береза шерстистая. Подлесок очень редкий. В нем встречается рябина бузинолистная, клен желтый. В отдельных случаях, при высокой сомкнутости древостоя, подлесок отсутствует.

Елово-пихтовый лес на острове Пиламиф

Поверхность почвы сплошь покрыта мхом. Здесь определены гилокомиум блестящий, ритидиадульфус трехгранный, плевроциум Шребера и реже другие виды. На участках с ослабленным дренажем по микропонижениям встречаются пятна сфагновых мхов.

В мелкотравно-зеленомошных ельниках по моховому ковру равномерно или пятнами (в зависимости от освещенности) распределено мелкотравье, состоящее из характерных бореальных видов: кислицы, двулепестника альпийского, седмичника европейского, орлячка сибирского, корневищника горного, майника широколистного, воронца красноплодного и многих других.

Мы посетили три острова этого маленького архипелага: Гиамиф, Пиламиф и Матемиф.

Гиамиф расположен ближе всех к континентальному берегу — всего в 2,2 км. Однако его растительность совершенно не похожа на ту, что распространена на материке. Остров покрыт зарослями шерстистой березы. Изредка можно встретить единичные ели и лиственницы, а также невысокие рябины. С севера, востока и запада остров украшен пышными разнотравно-вейниковыми лугами с розой морщинистой. Разнотравье представлено колосняком мягким, дудником скальным, крестовником лжеарниковым, недоспелкой копьевидной, кровохлебкой мелкоцветковой, овсяницей красной, геранью волосистоцветковой, трищетинником сибирским, лигустикумом шотландским, зубровкой сахалинской, незабудкой дернистой, дереном шведским, клевером тихоокеанским и др.

Остров Гиамиф

Пиламиф (что в переводе с нивхского языка означает ‘большая земля’) — наиболее крупный и высокий остров из всей группы. Он находится на расстоянии 9,3 км от западного берега Амурского лимана. Северный берег выше и круче южного, здесь в море выступают отвесные базальтовые колонны высотой 10–15 м. Между ними зияют глубокие и широкие расщелины с крутыми и нередко отвесными тыловыми склонами, подножия которых усеяны глыбами базальтов. На южной стороне острова есть небольшие мелкогалечные пляжи (шириной до 10 м и протяженностью 50–70 м) с серией низких штормовых валов. Вдоль всего южного берега простирается обширная, иногда осушающаяся отмель шириной более 500 м. Она покрыта весьма специфическими влажными лугами, которые длительное время находятся под водой. С октября 1943 г. до 1981 г. на острове действовал маяк, обеспечивавший безопасное судоходство в сложных навигационных условиях Амурского лимана.

Матемиф (‘маленькая земля’) — самый маленький из Частых островов. Его максимальная высота не превышает 8 м. Поверхность этого клочка суши плоская и почти вся покрыта лесом — березовым криволесьем с редкой елью. С северной и восточной сторон вдоль берегов имеются небольшие высокотравные луга. На северном берегу встречаются невысокие кусты кедрового стланика и ольховника. На снимках, сделанных с беспилотного летательного аппарата, хорошо видно, что распределение растительности на острове повторяет контуры лавовых потоков, структура которых хорошо сохранилась до настоящего времени.

Северный берег сильно изрезан, отдельные скальные выступы полностью изолированы от острова. Две такие скалы имеют особенно причудливые формы. С востока тоже есть отдельно стоящие скалы — одна высотой 4–5 м, вторая — около 2,5 м. Они образовались из-за избирательного воздействия абразионных процессов на неоднородные по прочности базальты. Юго-западную часть острова украшает арка со сводом высотой около 3 м, тоже образованная в результате селективного выветривания базальтов.

Арка на острове Матемиф

На южной стороне острова приютился уютный пляж протяженностью около 130 м и шириной 30 м. Он сложен песком с включением гравия и мелкой слабоокатанной гальки базальтов. Песок здесь, как и на пляжах других островов, — необычного черного цвета. Есть и штормовой вал, но его небольшая высота (всего 0,5 м) свидетельствует о слабом волновом воздействии на берег.

Пляж из черного песка на острове Матемиф. Здесь и далее фото А. Н. Махинова

Замечено, что на архипелаг иногда приходят бурые медведи, а на каменистых пляжах устраивают временные лежбища тюлени. На островах повсюду множество птиц, но так как участки суши небольшие, а их климат суров, то видов пернатых насчитывается немного. Так, на материковом побережье южной части Амурского лимана гнездится и размножается 91 вид птиц, а на островах — не более 30.

В 2018 г. мы обнаружили смешанную колонию тихоокеанской и чернохвостой чаек на о. Матемиф — 100 и 50 пар соответственно. В 2005 г. на о. Гиамиф находилась небольшая колония чернохвостой чайки, состоящая из 13 гнезд, а на о. Тюрмус жили 25 пар тихоокеанских чаек. С того времени Частые о-ва считаются северным пределом распространения чернохвостой чайки [4]. Однако в 2018 г. колоний на прежних местах мы уже не встретили.

Взрослые тихоокеанские чайки и их птенец на острове Матемиф. Фото В. В. Пронкевича

Значительно более крупные поселения птиц расположены южнее Частых о-вов — на о. Малый Чомэ, на дамбе бывшего морского порта в пос. Лазарев и на искусственном безымянном острове в проливе Невельского. Здесь недалеко материковое побережье, вокруг раскинулись обширные зоны осушки и мелководий, а поблизости находится крупный поселок. Неудивительно, что для гнездования и размножения птицы выбрали именно эти места.

На о. Хагемиф мы нашли гнездо (правда, неактивное) белоплечего орлана. Это редкий гость на Частых о-вах, впрочем, как и на всем материковом побережье южной части Амурского лимана. Вероятно, для этих крупных птиц-ихтиофагов здесь тоже недостаточно корма. Гнездиться они предпочитают севернее, на побережье Сахалинского залива.

В километре от островного берега

Территория побережья Амурского лимана в административном отношении относится к Николаевскому р-ну Хабаровского края. Она труднодоступна и слабо заселена. Сюда не ведут дороги, летом на лиман можно добраться по морю на лодке, но только в хорошую погоду, а зимой — на снегоходах по тайге. В любое время года летают вертолеты — организуются чартерные или частные рейсы. Многие населенные пункты заброшены, а в тех, что остались, жителей становится все меньше с каждым годом. Сегодня на материковом побережье лимана есть несколько небольших поселений: Байдуково, Макаровка, Пуир, Озерпах, Джаорэ. В некоторых из них работают сезонные предприятия по добыче и переработке рыбы. Однако богатый природный потенциал этого региона освоен слабо. Он сможет использоваться более активно только при условии увеличения численности населения.

Постановлением главы администрации Хабаровского края от 20 января 1997 г. Частые о-ва площадью 9200 га объявлены памятником природы местного значения. Площадь морской особо охраняемой акватории составила 8450 га. В ее пределах под защитой находятся колонии морских птиц и лежбища ластоногих.

Редкая научная экспедиция может попасть в этот труднодоступный район, туристы тоже пока не решаются на непростое путешествие в эти края, и даже из местных жителей мало кто готов забираться в такие дали. Тем и удивительны Частые о-ва, которые, несмотря на небольшие размеры, действительно могут считаться одним из интереснейших уголков Дальнего Востока России.

Работа выполнена при поддержке Русского географического общества (проект 10/2018-Р).

Литература

1. Кулаков А. П. Морфотектоника и палеогеография материкового побережья Охотского и Японского морей в антропогене. М., 1980.

2. Махинов А. Н., Караванов К. П., Болдовский Н. В. Современные геоморфологические процессы на побережье Японского моря и Татарского пролива в пределах Восточно-Сихотэ-Алинского вулканогенного пояса // Геоморфологическое строение и развитие зон перехода от континентов к океанам: Тезисы докладов Всесоюзного совещания — ХХ Пленума Геоморфологической комиссии АН СССР. Владивосток, 1989; 59–60.

3. Гвоздецкий Н. А. Инверсия ландшафтов и влияние экспозиции склонов на ландшафты в приамурской тайге // Известия Всесоюзного географического общества. 1952; 84(3): 79–81.

4. Тиунов И. М. Морские и колониально гнездящиеся птицы островов южной части Амурского лимана // Биология моря. 2006; 32(5): 353–354.

Вид с острова Гиамиф. Здесь и далее фото А. Н. Махинова