Две эпохи — одна судьба

К 150-летию со дня рождения академика Владимира Леонтьевича Комарова

Содержание:

- Семья, детство, начало пути в науку (Виктор Богатов)

- Ботаник и путешественник (Ирина Урмина)

- Во главе Академии наук СССР (Виктор Богатов, Ирина Урмина)

В 2019 г. исполнилось 150 лет со дня рождения академика Владимира Леонтьевича Комарова, выдающегося ученого-ботаника, флориста и фитогеографа. Его трехтомная «Флора Маньчжурии», переведенная на многие иностранные языки, по сей день считается классическим трудом по ботанике. За эту работу Императорская Академия наук удостоила автора в 1909 г. премии имени Карла Бэра, а Международная Академия ботанической географии во Франции присудила ему медаль с изображениями Ж. П. де Турнефора и К. Линнея. Императорское Русское географическое общество за путешествие по Маньчжурии и Корее присудило Владимиру Леонтьевичу в 1897 г. одну из своих высших наград — Большую серебряную медаль имени Н. М. Пржевальского. Не забыты статьи и книги Комарова о флорах Саян, горы Мунку-Сардык и озера Косогол, Южно-Уссурийского края, а также классический труд «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 годах».

В Архиве Российской академии наук этому значимому событию была посвящена выставка «150-летие академика В. Л. Комарова — президента Академии наук СССР», на которой представлены биографические документы, фотографии, рисунки, письма, научные труды, рукописи из обширного личного фонда Комарова, хранящегося в Архиве РАН.

При подготовке юбилейной выставки в Архиве РАН сотрудники музейно-выставочной группы разработали концепцию и подготовили тематико-экспозиционный план, что позволило раскрыть деятельность Комарова не только как известного на весь мир ученого-ботаника, но и как прекрасного организатора и руководителя на посту сначала вице-президента, а потом президента АН СССР. Акцент был сделан на интереснейшей и объемной переписке ученого и руководителя в разные годы его жизни в сочетании с контекстным описанием социального и культурного окружения. Общеизвестны многие факты из жизни Комарова, позволяющие оценить научный вклад и подвижнический труд ботаника-систематика до революционных событий в России, но его личная оценка происходившего и включение в эти события особым образом высвечивает человеческие качества ученого, позволившие не только выживать в то время, но и продолжать научную и организационную работу.

Подборка объединяет три статьи, раскрывающие некоторые страницы биографии Владимира Леонтьевича, его ботаническую и экспедиционную деятельность и организационную работу на руководящих постах в АН СССР. В качестве иллюстраций использованы фотоматериалы и документы, хранящиеся в Архиве РАН.

Семья, детство, начало пути в науку

Виктор Богатов,

академик, Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (Владивосток)

Всегда интересно узнавать, с чего начиналась жизнь выдающихся людей, где истоки их дарований, почему и как удалось им так много свершить. Поэтому так ценна информация о родных и близких Владимира Леонтьевича Комарова, о детстве и молодости известного ботаника, члена-корреспондента (1914) и академика (1920), вице-президента (1930–1936) и президента (1936–1945) АН СССР, Героя Социалистического Труда (1943), президента Всесоюзного ботанического общества (с 1930 г.) и почетного президента Географического общества СССР (с 1940 г.).

Наградное свидетельство штабс-капитана Генерального штаба Его Императорского Величества Л. В. Комарова (отца В. Л. Комарова) за штурм кокандской крепости в Ура-Тюбе (Туркестан) в 1867 г., подписанное императором Александром II [2]

Владимир Леонтьевич Комаров родился 1(13) октября 1869 г. в Санкт-Петербурге. Его отец принадлежал к старинному дворянскому роду Комаровых [1]. Один из его предков, Андрей Комаров, в числе первых дворян был послан Петром I учиться за границу. Дед Владимира Леонтьевича, подполковник Виссарион Саввич, и двоюродный дед, полковник Владимир Саввич Комаровы, были героями Отечественной войны 1812 г. и участвовали во взятии Парижа в 1814 г. Один из его дядей, Владимир Виссарионович, пал смертью храбрых в бою под Севастополем во время кампании 1854 г. Отец Володи, Леонтий Виссарионович, — также кадровый военный, участник туркестанских походов. В Архиве РАН сохранился его наградной лист [2].

Семья отца Владимира Леонтьевича была многочисленной — 16 детей: три сестры от первого брака и семь братьев и шесть сестер от второго брака. Некоторые из близких родственников по мужской линии были приближены к императору Николаю II. Например, один из братьев Леонтия Виссарионовича, Константин Виссарионович, генерал-адъютант и генерал от инфантерии, член Военного совета, служил комендантом Санкт-Петербургской крепости. А сын двоюродного брата отца, Владимир Александрович, был командиром собственного Его Императорского Величества сводного пехотного полка в чине генерал-майора (он оказался в первом списке заложников, взятых Петроградской ЧК после выхода 5 сентября 1918 г. постановления СНК РСФСР «О красном терроре», все заложники были расстреляны).

Володя Комаров в раннем детстве с двоюродной сестрой Олей (впоследствии Ольга Дмитриевна, в замужестве Форш, стала известной писательницей, автором повестей «Одеты камнем», «Современники» и многих других), 1877 г. [6, д. 3, л. 4]

В 1868 г. Леонтий Виссарионович женился на Елизавете Михайловне Линденбаум. Однако семейное счастье было недолгим: при штурме кокандской крепости Ура-Тюбе штабс-капитан Комаров получил ранение, от которого в 1871 г. скончался, оставив молодую вдову и полуторагодовалого Владимира. Средства на его воспитание стали поступать из Александровского комитета помощи раненым и больным воинам (два раза в год стипендия 90 р.). Овдовевшая мать вторично вышла замуж за железнодорожного служащего, статского советника Павла Викентьевича Кухарского. От этого брака родились две дочери и три сына, но в личном деле 1891 г. Владимир написал, что «братьев и сестер не имеет» [3].

Когда Владимиру минуло 13 лет, умерла мать. Так как отчим относился к пасынку недружелюбно, мальчик стал жить в семье своего дяди и крестного отца, Виссариона Виссарионовича Комарова. Очевидно, что в общении с дядей в основном и формировались характер и мировоззрение будущего ученого. Виссарион Виссарионович был не только военным — начальником штаба 37-й пехотной дивизии, но и известным издателем. Еще в 1871 г. он основал консервативно-оппозиционную газету «Русский мир», в 1886–1891 гг. издавал журнал «Звезда», 1889–1891 гг. — «Славянские известия», а в 1902–1907 гг. был издателем «Русского вестника». В 1876 г. Виссарион Виссарионович выезжал в Сербию, где занял место начальника штаба Тимоко-Моравской армии и был произведен в сербские генералы. Принимал он участие и в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.

Володя Комаров в возрасте 5 лет, 1874 г. [6, д. 3, л. 1]

Летние месяцы Володя проводил в имении деда в Новгородской губернии. Будучи гимназистом, он увлекся ботаникой и самостоятельно изучал флору Боровичского уезда, пешком совершал по губернии большие ботанические экскурсии. В 1890 г., по окончании гимназии, Комаров поступил в Императорский Санкт-Петербургский университет с намерением посвятить себя ботанике и в 1894 г. окончил его с дипломом первой степени. Еще студентом он по поручению Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей совершил две поездки в Туркестан, в Самаркандский округ, результатом чего стали три работы по малоисследованной флоре Зеравшанского бассейна, за одну из которых он получил в университете золотую медаль.

В одной из своих автобиографий Владимир Леонтьевич писал: Семидесятые годы прошлого столетия, когда развивалось мое первое детское сознание, были полны борьбой народников, а позднее народовольцев с царским правительством, и отклики этой борьбы в форме газетных заметок до сих пор остались в моей памяти, как героика той эпохи [4, л. 18].

Володя Комаров в 10 лет, 1879 г. [6, д. 3, л. 2]

Увлечение марксизмом в студенческие годы привело Комарова в круг лиц, занимавшихся революционной деятельностью. Владимир попал под негласный надзор полиции, которая передала выпускника университета под гласную опеку судебной палаты, лишив его права свободного перемещения по стране. Из-за отсутствия свидетельства о благонадежности остаться при университете было невозможно, и Владимир Леонтьевич добился через Императорское Русское географическое общество разрешения на трехлетнюю экспедицию на Дальний Восток.

Вот как вспоминал о тех годах сам Комаров: В классической школе (я окончил Шестую гимназию) совсем не было естественных наук, но тем не менее с 14 лет я все более и более увлекался чтением книг по естествознанию, а если попадал за город, то и экскурсиями в природу, почему, несмотря на неодобрение субсидировавших меня родственников, и поступил на физмат... [университета]. На пороге университетской жизни я очень увлекся дарвинизмом и даже перевел весь том о происхождении видов. К сожалению, позднее, в минуту острой самокритики, я рукопись сжег и не могу теперь сравнить свой перевод с другими. В университете в первые два года я со всем увлечением отдался работе в кружках, где изучались труды К. Маркса, и в индивидуальном порядке остановился на Ф. Энгельсе, который поразил меня ясностью и последовательностью своего учения, совершенно затмил в моем сознании наших народников и даже Плеханова. По окончании университета я оказался под опекой судебной палаты и лишенным права выезда. По плохому здоровью был освобожден от военной службы, и надо было искать постоянного заработка, а между тем всюду требовалось пресловутое «свидетельство о благонадежности», которого я как подследственный получить не мог. Да и сама служба не привлекала, и я через Географическое общество прикомандировался к изысканиям Амурской железной дороги. Около полугода пришлось потратить на хлопоты в департаменте полиции, чтобы получить разрешение на выезд в Амурскую и Приморскую области. Помогло то обстоятельство, что Амурская дорога считалась важным государственным делом и желающих ехать в столь отдаленный край было немного [4, л. 15–16]. Необходимо отметить, что в части утверждения о неблагонадежности Комарова существует ряд неясностей. Так, В. В. Бялт и В. А. Бубырева указывают: Согласно личному делу Комарова, 31 марта 1894 г. им было подано прошение и получено удостоверение в благонадежности с замечанием «В. Л. Комаров ни в чем предосудительном в стенах оного [университета] замечен не был» [5, с. 92]. Авторы считают, что сведения о революционной деятельности Комарова во время учебы в университете могли быть преувеличены при оформлении официальной биографии ученого в условиях Советской России.

В. Л. Комаров на экскурсии в Боровичском уезде Новгородской губернии, 1888 г. [6, д. 3, л. 3]

Комаров совершил поездки по южной части русского Дальнего Востока, побывал в Корее и Маньчжурии. Участие в этих экспедициях требовало от ее участников определенного мужества, ведь к концу 1890-х годов в провинциях Китая, расположенных близ границ Российской Империи, образовалось множество тайных сообществ, так называемых «боксеров», одной из целей которых стало русское Приамурье, которое китайцы считали своим. В ноябре 1897 г. начались массовые столкновения повстанцев на севере Цинской империи с китайскими и иностранными войсками. Они достигли пика во время Боксерского восстания 1898–1901 гг. Комаров удачно, без происшествий, провел полевые сезоны. Во время пребывания во Владивостоке он познакомился с Обществом изучения Амурского края. Впервые Владимир Леонтьевич выступил в обществе в 1896 г. с сообщением «О Маньчжурской экспедиции 1896 года». 3 декабря 1897 г. состоялось его сообщение «Об экспедиции в Маньчжурию через Мукден и Гирин».

В 1898 г. Комаров получил место консерватора в Санкт-Петербургском ботаническом саду (с 1931-го — Ботанический институт АН СССР), одновременно он стал преподавать в Санкт-Петербургском университете.

В 1905 г. Владимир Леонтьевич через Е. Д. Стасову сблизился с большевиками, организовывал явки для членов большевистского ЦК. Еще 9 апреля 1904 г. из ЦК РСДРП (Петербург) было направлено шифрованное письмо в Германию. В нем, в частности, говорилось: Сообщаем адрес для писем: Петербург... Явка — Ботанический музей. Эта явка была организована с согласия Комарова; его же личная квартира при Ботаническом музее использовалась большевистской организацией для получения шифрованных писем и предоставления ночлега приезжавшим из-за границы или с периферии большевикам.

В. Л. Комаров во время экспедиции на Камчатке, 1908 г. [6, д. 7, л. 7]

В. Л. Комаров — выпускник Санкт-Петербургского университета, окончивший его с дипломом 1-й степени, 1895 г. [6, д. 3, л. 7]

Начало первой русской революции слушательницы курсов П. Ф. Лесгафта, где преподавал Владимир Леонтьевич, встретили восторженно. Многие из них были участниками народного шествия к Зимнему дворцу, стали свидетелями расстрела мирных манифестантов. Несколько курсисток было убито и ранено. 9–10 января 1905 г. помещения курсов превратились в походный госпиталь. По инициативе Комарова туда доставлялись десятки раненых рабочих, женщин, детей. В тот же период Владимир Леонтьевич организовал объединение приват-доцентов, сыгравшее заметную роль в общественном подъеме страны. Сам Комаров так писал об этой организации в своей автобиографии: Большое значение имело для меня Общество лаборантов и приват-доцентов, как место, где расслоение молодых ученых того времени на классовые группировки можно было наблюдать весьма легко. В период реакции общество это было закрыто, и я был его последним посетителем и даже председателем [4, л. 17].

В 1902–1912 гг. Комаров вел педагогическую работу в университете и других высших учебных заведениях Петербурга. В 1902 г. он отправился в путешествие по Саянам и горам Мунку-Сардык, в 1906-м исследовал окрестности Онежского, Чудского и других озер, а в 1908–1909 гг. — совершил две экспедиции на Камчатку. Одновременно он обрабатывал китайские и монгольские коллекции растений, собранные великими русскими путешественниками Н. М. Пржевальским, Г. Н. Потаниным и др. В 1916 г. Комаров успешно защитил в Московском университете диссертацию на степень доктора ботаники.

Литература

1. Павлов Н. В. Владимир Леонтьевич Комаров. М., 1951.

2. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 162. Л. 3.

3. Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 14. Оп. 3. Д. 2774: Личное дело В. Л. Комарова.

4. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 33: Автобиография В. Л. Комарова.

5. Бялт В. В., Бубырева В. А. Хранящиеся в СПбГУ типовые образцы таксонов, описанных В. Л. Комаровым в студенческие годы // Вестник СПбГУ. Сер. 3. 2014; Вып. 4; 89–107.

6. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 6.

Ботаник и путешественник

Ирина Урмина,

доктор культурологии, Архив РАН (Москва)

В 2019 г. исполнилось 150 лет со дня рождения академика Владимира Леонтьевича Комарова, крупнейшего естествоиспытателя — ботаника, географа, систематика, историка естествознания. Итоги его работ разных лет собраны в три тома научного труда «Флора Маньчжурии», за который ученый получил премию имени К. Бэра (1909) и медаль Международной академии ботанической географии (1909), а само путешествие по Маньчжурии и Корее было отмечено золотой медалью имени Н. М. Пржевальского (1897). Это научное сочинение стало основой для всех дальнейших исследований флоры Дальнего Востока.

Первые экспедиции

Начало неутомимым экспедиционным исследованиям Владимира Леонтьевича было положено в гимназические годы. Еще в 1886 г. он составил первый свой гербарий — растений Боровичского уезда Новгородской губернии. Позже исследования этих мест были продолжены уже в Санкт-Петербургском университете, во время обучения на естественно-историческом отделении физико-математического факультета. Уже на первом курсе Комаров стал действительным членом Императорского Русского географического общества (РГО) и Петербургского общества естествоиспытателей. Именно на средства и по поручению последнего в 1892–1893 гг. и были совершены экспедиции в районы бассейна р. Зеравшан (Таджикистан) и пустыни Кара-Кумы (Туркменистан). Историк науки Н. В. Павлов писал: ...В. Л. Комаров прошел свыше 400 км по пустыне Кара-Кум, от колодца Шиих до уроч. Мирза-Чирле [ныне пос. Мирзачирла]. Причем произвел в этом пути тщательную барометрическую нивелировку трех профилей сухого русла Унгуза, составлявшего, по мнению западноевропейских географов, дно проблематической Закаспийской впадины. Ему удалось доказать ошибочность взглядов Лессара, утверждавшего, что эта впадина расположена ниже уровня Каспийского моря [1, с. 16]. Эти исследования были отмечены первой наградой — серебряной медалью РГО. Изучение растительности тех районов послужило материалом для первых научных публикаций Комарова. Сразу после возвращения из экспедиции в район р. Зеравшан молодой ученый написал семь отчетных статей, которые были опубликованы с 1893 по 1896 г. Не была закончена лишь работа «Материалы по флоре Туркестанского нагорья». Уже в первых путешествиях проявились удивительные качества Владимира Леонтьевича в умении наблюдать и описывать не только растительность как объект ботанического изучения, но и географию, фауну, этнографию, условия жизни населения. Такая научная универсальность была присуща немногим русским ученым, таким как М. В. Ломоносов, И. И. Лепехин, С. П. Крашенинников, К. М. Бэр и др. Примером может служить открытие Комаровым двух ледников в бассейне Зеравшана, наблюдение движения самого Зеравшанского ледника, описание месторождения редких минералов — содалита и содалитового сиенита.

Письмо начальника Ашхабадского уезда об оказании содействия Комарову во время физико-географических исследований, 1893 г. [10, д. 2, л. 1]

Следует отметить, что сама жизнь подтолкнула молодого ученого к изменению планов: он не мог остаться работать и преподавать в университете после его окончания в 1894 г., поскольку, будучи еще свободомыслящим студентом-разночинцем, находился под негласным надзором полиции, после чего был передан под гласную опеку судебной палаты. Понимая угрозу ареста или высылки в отдаленные районы России, Комаров (освобожденный от военной службы по состоянию здоровья) получил через РГО разрешение на трехлетнюю экспедицию на Дальний Восток. Важно отметить, что строительство Амурской железной дороги (к которому он и был прикомандирован через управление по изысканиям проектировавшейся дороги Комитета Сибирской железной дороги) считалось важным государственным делом. Экспедиция была немногочисленной — сам Комаров и два солдата-рабочих. Так начались трехлетние (1895–1897) экспедиционные исследования растительности Дальнего Востока, Маньчжурии и Кореи. Их результаты легли в основу фундаментального научного сочинения «Флора Маньчжурии», первый том которого в 1901 г. был опубликован [2], а в 1902-м — защищен Комаровым в качестве магистерской диссертации. Несмотря на поразительную работоспособность, Владимиру Леонтьевичу потребовалось около восьми лет для обработки уникальных гербариев, привезенных из экспедиций, которые были им переданы в Ботанический сад на Аптекарском острове, где ученый стал работать с 13 ноября 1899 г. младшим консерватором. В итоговом труде Комаров впервые определил ботанико-географические области и их границы, что стало наиболее точным приемом для описания флоры разных областей и в дальнейшем. Подчеркну, что в первом томе «Флоры Маньчжурии» описание флористической области было представлено с трех позиций: административной, этнографической и географической, причем при рассмотрении с географической позиции учтены как рельеф, так и климат Маньчжурской области. Кроме того, в пятой главе ясно определены наиболее важные вопросы систематики растений: предложено определение понятия «вид» и указаны его признаки; предложены понятия «видовая группа» и «раса»; рассмотрены условия появления рас, а также в табличном виде дано само описание изученных и систематизированных растений с указанием принадлежности к соответствующему семейству, первоописания вида, местонахождения находок и географического распространения вида в других флористических областях, а также использованной автором литературы. Все это и обеспечивает «Флоре Маньчжурии» такой успех и поныне.

В мае 1902 г. Комаров, на общие средства и по совместному поручению РГО и Ботанического сада, отправился в следующую экспедицию, на этот раз в Восточную Сибирь и Монголию для изучения флоры Восточных Саян, горы Мунку-Сардык и оз. Косогол. Интереснейшим результатом путешествия можно считать вывод ученого об очевидных признаках древнего оледенения в Восточных Саянах. А ведь до того считалось почти доказанным отсутствие следов ледникового периода в Сибири, о чем утверждал ее исследователь И. Д. Черский на основании теоретических доводов известного русского климатолога А. И. Воейкова. Странно, что ботанические коллекции этой экспедиции плохо освещены в печати, лишь позже часть была описана Комаровым в «Гербарии русской флоры», выпускавшемся Ботаническим музеем Академии наук.

Интересно, что хотя в Монголию Владимир Леонтьевич не возвращался, для ее изучения он сделал больше всех. Дело обстояло так. После смерти в 1891 г. академика К. И. Максимовича (единственного тогда отечественного ботаника, который занимался флорами Японии, Китая и Монголии) более 14 лет некому было обрабатывать обширные коллекции, собранные в Монголии, на Тибете и в Китае экспедициями РГО под руководством Н. М. Пржевальского, Г. Н. Потанина, П. К. Козлова и др. В 1905 г. ученый совет РГО при участии вице-президента П. П. Семенова-Тян-Шанского поставил вопрос о судьбе азиатских коллекций Петербургского ботанического сада, самую ценную часть которых составили сборы этих экспедиций. И на заседании 5 декабря 1905 г. было принято решение о передаче коллекции китайских и монгольских растений для изучения Комарову, с тем чтобы черновая обработка была закончена в январе 1907 г. Такая работа... требовала огромного времени и затраты физических сил. Так было и на этот раз, когда из общих азиатских коллекций, включавших и растения тропических стран, Комаров принялся выделять гербарий Центральной и Восточной Азии, т.е. растения Китая (с Маньчжурией), Кореи, Японии, Монголии и Тибета... <...> ...оказалось, что этот гербарий заключает до 440 пачек, содержащих всего 6000 видов растений (50 тыс. экземпляров или гербарных листов). При этом пачки в старом хранилище сада были настолько тяжелы и велики, что каждую из них едва мог поднять человек. Когда в июне 1914 г. гербарий переезжал в занимаемое им ныне помещение, пришлось — в связи с иными размерами шкафов — эти пачки разукрупнить; их число выросло с 440 до 1180 [1, с. 80]. В результате огромной и кропотливой работы были написаны пять монографий о родах растений этих районов. Позже монографии Комаров объединил в книгу «Введение к флорам Китая и Монголии» [3], которую представил в 1911 г. в Московский университет в качестве докторской диссертации.

В 1906 г. объектами исследований ученого стали Онежское, Чудское и другие озера. А в 1908–1909 гг. Комаров предпринял две важных экспедиции на Камчатку с целью изучения ее флоры. Еще в 1903 г. он внес предложение об организации экспедиции туда в совет РГО, но тогда ходатайство отклонили. В этот раз по инициативе Семенова-Тян-Шанского была сформирована комплексная экспедиция из пяти самостоятельных партий: геологии, метеорологии, ботаники, зоологии и этнографии. Комаров взял в экспедицию в качестве помощников трех своих учеников и одного добровольца. В подготовке экспедиции большую помощь оказал председатель отделения физической географии РГО — Ю. М. Шокальский, который затем стал для Владимира Леонтьевича настоящим другом на многие годы. Не буду останавливаться на подробностях экспедиции, оказавшейся весьма сложной в передвижениях, отмечу только, что во вторую летнюю экспедицию отправились только три человека, а необходимых рабочих нанимали на месте.

Комаров во время экспедиции на Камчатке, 1908 г. [13, д. 1, л. 20; д. 7, л. 21]

Результатом двух экспедиций стал классический труд «Путешествие по Камчатке в 1908–1909 годах» [4] — настоящий кладезь всесторонних сведений о полуострове. Помимо описания растительного мира Камчатки, Комаров осуществил почти полную сельскохозяйственную перепись населения полуострова, установив следующие факты: коренного населения на тот момент было около 8 тыс. человек, настоящих камчадалов не было, язык практически не сохранился, единственными источниками выживания была рыбная ловля и охота. Перспективы развития этих мест ученый видел лишь за счет заселения новыми людьми уже существующих поселков и улучшения быта самих аборигенов. Хотя после 1909 г. Комаров больше не посещал Камчатку, именно он, в должности вице-президента Академии наук СССР, стал организатором комплексной экспедиции в 1935–1936 гг. и лично подбирал ее состав.

По сути, с 1908 г. начался новый период экспедиционной деятельности Комарова. Закончив упомянутую книгу, ученый в 1913 г. начал ботаническое исследование Южно-Уссурийского края. Труд «Типы растительности Южно-Уссурийского края», написанный после экспедиции 1913 г. и опубликованный в 1917 г. [5], до настоящего времени — одна из лучших характеристик основных типов растительности юга Приморья. В 1926 г. во главе советской делегации ученый отправился в Токио на III Тихоокеанский конгресс, где ознакомился с флорой Японии. А с 1927 г., как председатель комиссии АН СССР по изучению Якутской АССР, руководил исследованиями природы этого края.

Остановлюсь на более подробном описании экспедиции в Южно-Уссурийский край. Дело в том, что в результате аграрных волнений в 1905–1907 гг. царское правительство приняло решение о переселении малоземельных крестьян в Сибирь и Среднюю Азию. Для определения колонизационных земельных фондов было организовано Переселенческое управление, одно из направлений работы которого предполагало организацию почвенных и ботанических экспедиций в местности, предназначенной для колонизации. Положительным результатом таких экспедиций стал комплексный подход к изучению почти всех окраинных областей России. Одной из экспедиций в 1913 г. предложили руководить Комарову, как лучшему знатоку Дальнего Востока. Именно после нее Владимир Леонтьевич серьезнейшим образом занялся детальным монографическим изучением русского Дальнего Востока (1923). Он предпринял опыт районирования Южно-Уссурийского края, издал «Малый определитель растений Дальневосточного края» (1925), содержащий ключи для определения почти 1500 растений. После этого будет опубликована подробная библиография всех печатных работ по флоре и растительности Дальнего Востока (1928) и много отдельных статей.

Но вернемся к периоду научной деятельности В. Л. Комарова после этого путешествия, когда он работал в Ботаническом саду, занимаясь раскладкой коллекции по новому принципу, соответствующему международному справочнику К. В. Далла-Торре и Г. Гармса «Genera siphonogamarum ad systema Englerianum conscripta». Как уже упоминалось, пачки старого гербария были разукрупнены, при этом гербарий дальневосточной флоры в 640 пачках Комаров разложил в шкафы собственноручно. 19 июля (1 августа по новому стилю) 1914 г. началась Первая мировая война. Значительная часть сотрудников Ботанического сада была мобилизована. А самого Комарова привлекли к совершенно новому для него занятию — организации сбора диких лекарственных растений и их окультуриванию для нужд военных госпиталей. Результатом стал составленный и изданный в 1915 г. справочник «Сбор, сушка и разведение лекарственных растений в России» с изображениями всех рассматриваемых растений. Любопытно, что и в журнале «Природа»* было опубликовано исследование о рассасывании гифов гриба корневой микоризы центральными клетками клубневидных корней орхидеи любки.

Казалось бы, выполнено так много исследований, получены такие выдающиеся результаты... но в официальном положении Комарова перемен было мало. В 1914 г. по представлению академиков И. П. Бородина, А. С. Фаминцина, В. В. Заленского, И. П. Павлова и Н. В. Насонова Физико-математическое отделение Российской академии наук избрало его членом-корреспондентом, но тогда звание было лишь почетным, к практическому участию в работе академии членов-корреспондентов не допускали. Комаров оставался на должностях старшего консерватора ботанического сада и приват-доцента Петербургского университета (позже Петроградского). Единственным признанием заслуг ученого стало избрание его в 1914 г. профессором кафедры ботаники старейшего Юрьевского (Дерптского) университета, хотя он там и не мог преподавать, поскольку по научной работе был связан с Санкт-Петербургом. Уже в советское время, в 1918 г., совет Ботанического сада избрал Комарова помощником директора по научной части и заведующим отделом живых растений. А это в условиях Гражданской войны было труднейшим делом. В оранжереях с тропическими растениями приходилось поддерживать необходимую температуру, а топлива не хватало. Пришлось закрыть несколько оранжерей с экзотическими растениями (доказав возможность их легкого восстановления) ради спасения наиболее ценных коллекций древовидных папоротников и саговников. Да и работать без квалифицированных садовников было очень трудно, ведь многих из них мобилизовали.

Комаров как педагог

Сейчас хочу сделать отступление и рассказать о педагогическом даре ученого и его способностях экскурсовода и популяризатора ботаники. Еще в 1898 г. Комаров начал преподавать в Санкт-Петербургском университете (после того, как попечитель Петербургского учебного округа разрешил оставить его при кафедре ботаники для подготовки к магистерскому экзамену). Но реально читать лекции он стал позже — после защиты магистерской диссертации в 1899 г. и получения звания приват-доцента в 1902 г. В ежегодных отчетах университета сохранились названия курсов, которые вел Владимир Леонтьевич: «История развития царства растений», «Теория видообразования», «Общие основы систематики растений», «География и экология растений», — столь разнообразная тематика лишь подчеркивает универсальное дарование и педагогический талант молодого ученого. В 1899 г. В. Л. Комаров стал вести преподавание на организованных П. Ф. Лесгафтом частных Высших женских курсах при биологической лаборатории (Комаров оставался там все 10 лет работы этих курсов) с циклом практических занятий по анатомии и по систематике растений.

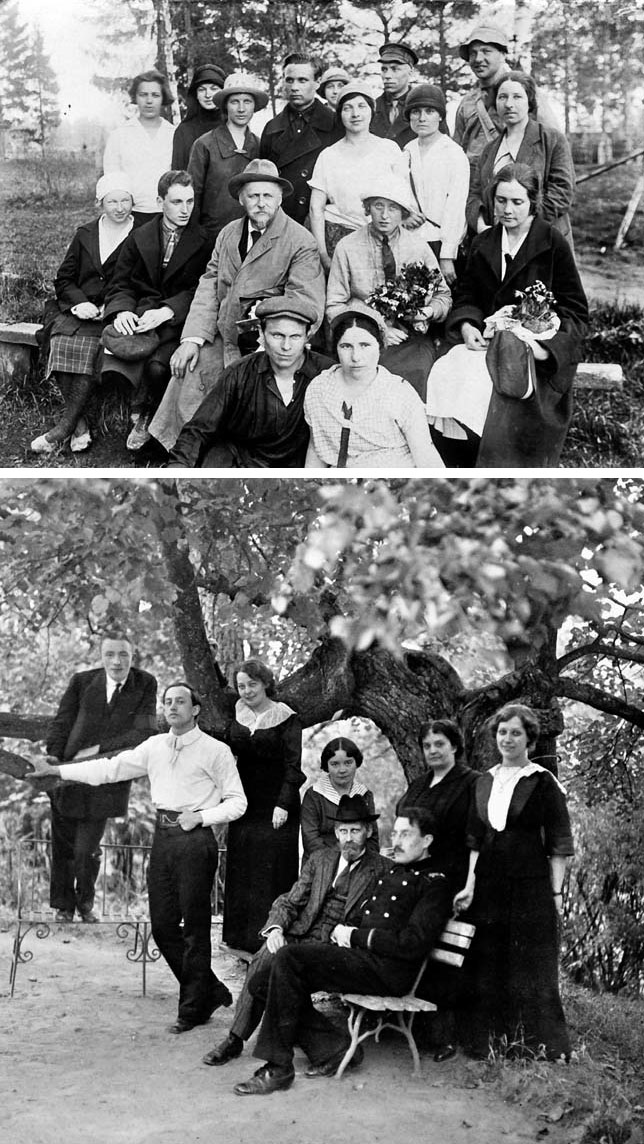

Комаров со студентами и сотрудниками на экскурсиях, 1909 г. [13, д. 8, л. 5 и 6]

В 1905 г. он начал читать курс общей ботаники на краткосрочных педагогических курсах Фребелевского общества, а в 1906 г. — курс ботанической географии на частных Высших женских естественнонаучных курсах М. А. Лохвицкой-Скалон. Именно эти курсы посещала его будущая вторая жена Надежда Викторовна Старк. Она же помогала ему с организацией на курсах кафедры ботаники, ставшей образцовой. Курсы были закрыты в период революционных событий 1917 г., но именно Комаров вырастил здесь значительную часть женщин-ботаников, в том числе и для вузов и средней школы. Впоследствии курсы влились в 3-й Государственный педагогический институт, и с 1919 по 1925 г. Комаров там преподавал.

В. Л. Комаров со слушательницами курсов М. А. Лохвицкой-Скалон в Петрограде, 1914–1916 гг. [13, д. 10, л. 1 и 2]

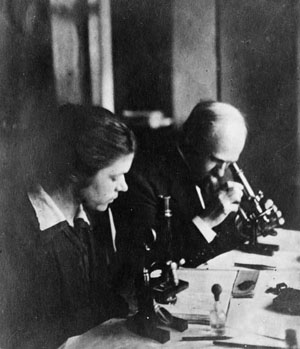

В. Л. и Н. В. Комаровы в Гербарии Ботанического сада, 1917 г. [13, д. 3, л. 31]

В университете Комаров с 1907 г. руководил студенческим ботаническим кружком, членами которого состояли получившие потом известность выдающиеся ботаники Р. Ю. Рожевиц, М. М. Ильин, Л. Т. Раменский, В. П. Савич, Н. А. Наумов, М. Г. Попов и др. Именно эти будущие выдающиеся ученые в 1910 г. вместе с Комаровым бесплатно проводили в воскресные и праздничные дни экскурсии в Ботаническом саду для рабочих и служащих Петербурга. Владимир Леонтьевич не только подбирал литературу для помощников-экскурсоводов, но и сам проводил экскурсии — не только для посетителей, но и для самих студентов. Так вот, когда в 1918 г. совет Ботанического сада избрал Комарова заведующим отделом живых растений, именно экскурсионная работа получила особое развитие, даже для самих работников Ботанического сада. Наиболее популярными стали тематические экскурсии на показательные участки полезных растений, для работников были организованы техминимумы, а для учителей средних школ предлагались экспозиции по школьной программе. В том же году Комарова избрали профессором Петроградского университета, где он организовал кафедру ботаники на ботаническом факультете. После 1920 г. в университет влились другие образовательные учреждения, и появился биологический факультет, а кафедра ботаники стала кафедрой морфологии и экологии растений. В то время Владимир Леонтьевич читал общий курс «Введение в ботанику», ставший исключительно популярным не только среди студенчества, но и среди профессорского и преподавательского состава. В 1930-х годах кафедра расширяется, отдельные разделы ее работы специализируются, соответствующие дисциплины закрепляются за другими преподавателями. Это становится важным, когда после избрания вице-президентом Академии наук СССР Комаров переезжает в Москву и уже не может повседневно руководить кафедрой (хотя и продолжает чтение лекций по новому курсу «Учение о виде»).

Это отступление было необходимо для того, чтобы раскрыть особые грани характера Владимира Леонтьевича Комарова, которому трудности профессиональной работы лишь прибавляли энергии и вынуждали проявлять упорство в достижении намеченной цели, какого бы масштаба она ни была.

Организация работ на Дальнем Востоке

Письмо Комарова жене, Н. В. Комаровой, 1925 г. [7]

В 1920 г. по представлению академиков И. П. Павлова, Д. В. Насонова и И. П. Бородина В. Л. Комаров был избран действительным членом Российской академии наук. Позже он проявит качества замечательного организатора научной работы на должностях академика-секретаря Отделения физико-математических наук (1929–1930) и вице-президента АН СССР (1930–1936). В последней должности Владимир Леонтьевич практически руководил всей биологической наукой, в том числе и на Дальнем Востоке. Вкратце хотелось бы отметить, что, занимая должность вице-президента, Комаров продолжал оставаться председателем Тихоокеанского комитета, Комиссии по изучению Якутии, Байкала и Монголии (с 1930 г.), членом Комиссии экспедиционных исследований, директором Ботанического и Лесного музеев. А после смерти Бородина в 1930 г. Комаров, не прекращая преподавательской и исследовательской работы, возглавил Русское ботаническое общество. Помимо работы академиком-секретарем Владимир Леонтьевич состоял в Правительственной комиссии во главе с Ю. П. Фигатнером, был членом коллегии Народного комиссариата Рабоче-крестьянской инспекции СССР и Президиума ЦКК ВКП(б), а 30 октября 1929 г. Общее собрание АН СССР обратилось с просьбой к В. Л. Комарову временно исполнять обязанности непременного секретаря вместо отправленного в отставку С. Ф. Ольденбурга [6, д. 61, л. 218]. Но сам ученый не стремился к продвижению по служебной лестнице, об этом свидетельствуют его письма ассистентке Н. В. Старк. Например, в июле 1925 г., принимая участие в первом торжественном заседании ученого совета Института прикладной ботаники и новых культур в Москве, Комаров писал: Утомила меня Москва; два больших заседания это хорошо, два посещения московских ботаников еще лучше, но бегать по канцеляриям и пр. это ужасно треплет нервы и утомляет. Если бы можно было только работать научно, как хорошо было бы [7].

С. Ю. Липшиц на Комаровских чтениях в 1969 г. сказал: Для советских ботаников и лично для В.Л. его уход от непосредственной ежедневной научной деятельности на научно-организационную и административную работу явился в известной степени ущербом. Любимой ботанике он мог уделять в силу перегруженности лишь жалкие крохи времени, что, несомненно, удручало его. Правда, немногие об этом догадывались, мало кто понимал тяжелые переживания, связанные в раздвоением личности В.Л. Не приходится спорить — организаторы науки необходимы. Как хорошо отметил Ольденбург, для того, чтобы одни ученые могли спокойно и плодотворно работать, другим приходится жертвовать собой [8, с. 4].

Организационные способности Комарова проявлялись и в профессиональной сфере ученого-ботаника. Когда в 1926 г. АН СССР, придавая большое значение развертыванию исследований на Тихом океане и в прилегающих районах СССР, направила, как уже говорилось, большую группу ученых во главе с Комаровым на III Тихоокеанский конгресс, на обратном пути Владимир Леонтьевич посетил Владивосток, Никольск-Уссурийский (ныне Уссурийск) и Хабаровск.

На экскурсии во время Тихоокеанского конгресса в Токио, 1926 г. [13, д. 3, л. 54]

Еще в 1895 г., когда он впервые увидел восточные окраины России как участник экспедиций РГО, на основании своих исследований по флоре и растительности, а также наблюдений за практическим опытом местного населения молодой ученый-ботаник пришел к выводу о прекрасных перспективах развития здесь сельского хозяйства. Следует отметить, что до Октябрьской революции на Дальнем Востоке вообще не было научно-исследовательских учреждений и существовало одно-единственное высшее учебное заведение — Восточный институт в г. Владивостоке. Местные отделения РГО включали лесоводов, ботаников, агрономов, учителей, которые занимались главным образом сборами растений для гербариев, необходимых для работы, а также по возможности содействовали познанию флоры Дальнего Востока. Изучение природы региона проводилось в основном учеными, приезжавшими из центра. Позже, как активный член РГО (член совета, ученый секретарь РГО и отдельных его комиссий), Комаров всячески поддерживал местные отделения, добивался субсидирования их средствами, содействовал публикации и редактировал рукописи, направлял их работу, способствуя развитию науки на Дальнем Востоке.

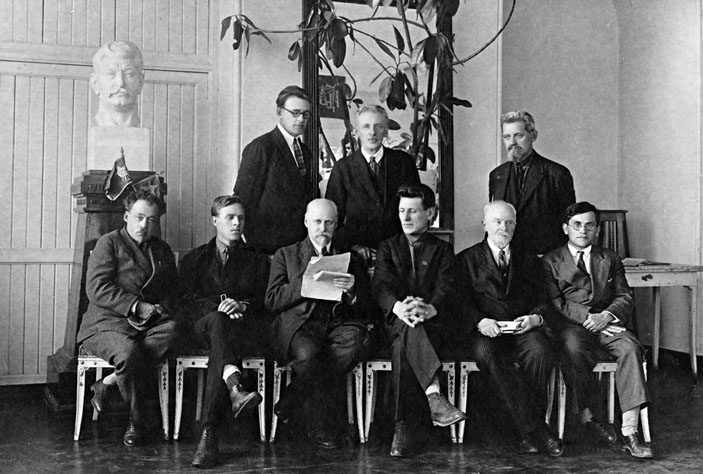

Комаров с сотрудниками Ботанического сектора Дальневосточного филиала АН СССР, университета и работниками заповедников, 1931 г. [13, д. 3, л. 50]. Публикуется впервые

Владимир Леонтьевич после III Тихоокеанского конгресса, желая помочь местным кадрам, встретился с научной общественностью края, рассказал о важнейших результатах работы конгресса, посетил ботанические кабинеты, созданные в Дальневосточном университете, Приморском и Южно-Уссурийском отделениях РГО и в краевом музее в Хабаровске. Его мысль об усилении деятельности Академии наук на Тихом океане еще более укрепилась. Уже на заседании Президиума АН СССР 27 апреля 1927 г. и 7 мая 1927 г. на Общем собрании АН СССР на основании развернутых и подробных сообщений Владимира Леонтьевича о конгрессе было принято решение о создании постоянного Тихоокеанского комитета АН СССР во главе с Комаровым, его также назначили постоянным представителем в Международную тихоокеанскую ассоциацию.

Комаров с сотрудниками Ботанического сектора Дальневосточного филиала АН СССР, университета и работниками заповедников, 1931 г. [13, д. 3, л. 52]

Идея о создании на Дальнем Востоке отделения АН СССР не сразу получила одобрение, в Академии наук не все верили в возможность создания местных центров науки. Прибыв в Хабаровск в сентябре 1930 г., В. Л. Комаров выступил на исполкоме Дальневосточного краевого Совета депутатов трудящихся с докладом о перспективах работы Академии наук СССР на Дальнем Востоке. Его мысль об образовании здесь отделения АН СССР была поддержана крайисполкомом, который принял соответствующее решение. Подготавливая базу для реализации этого весьма важного начинания, В. Л. Комаров принялся за большую организационную работу. Существовавший в то время во Владивостоке Дальневосточный краевой научно-исследовательский институт (ДВКНИИ) положительно отнесся к идее В. Л. Комарова о расширении деятельности Академии наук на Дальнем Востоке [9, с. 16]. В течение последующего года Комаров неоднократно выступал с развернутыми докладами, выступал на встречах разного уровня именно по поводу расширения и активизации деятельности Академии наук на Дальнем Востоке. А возвратившись в Москву, Владимир Леонтьевич сразу же начал готовить необходимые организационные материалы.

Комаров с сотрудниками Хабаровского лесотехнического института, 1935 г. [13, д. 17, л. 2]

Уже 29 октября 1931 г. Общее собрание АН СССР по его докладу приняло организационный план открытия Дальневосточного отделения Академии наук (ДВФАН), а 1 декабря 1931 г. Президиум АН СССР создал под председательством Комарова оргбюро, которое подготовило оформление во Владивостоке отделение АН СССР, названное позднее Дальневосточным филиалом АН СССР. Это был первый в СССР филиал Академии наук, его официальное открытие состоялось 15 мая 1932 г., председателем его Президиума был утвержден академик Комаров. По его предложению в Дальневосточном филиале были созданы следующие институты: Технический, Химический и Биологический (с секторами ботаники и зоологии).

Комаров с сотрудниками Ботанического кабинета, 1930 г. [13, д. 3,. л. 60]. Публикуется впервые

В те же годы произошло и еще одно событие. Южно-Уссурийское отделение Русского географического общества, перешедшее в 1929 г. в ведение Дальневосточного краевого научно-исследовательского института (на правах института по изучению флоры Дальневосточного края), через В. Л. Комарова поставило вопрос о превращении его в Горно-таежную станцию АН СССР (ГТС), что и было принято Президиумом АН СССР (11 июля 1931 г.). Эта станция, возникшая на отрогах хребта Дадянь-шань (урочище «Кривой ключ»), занялась познанием особенностей растительности, флоры, почвенного покрова, разнообразного животного мира в целях рационального их использования. В 1932 г. ГТС вошла в состав вновь организованного ДВФАН СССР. В верховьях р. Супутинки был создан Супутинский заповедник, в котором развернулись многосторонние исследования флоры, фауны, растительного покрова и другие. В 1935 г. в состав филиала вошел и другой, один из первых в России заповедник «Кедровая падь» (на юге Приморья в Хасанском районе) [8, с. 18]. В 1939 г. уже зарекомендовавший себя ДВФАН был ликвидирован, а гербарии, архив рукописей и коллекции перевезли в Москву и Ленинград, в центральные институты АН СССР. Понятно, что Комаров тяжело переживал это событие, но в конце 1943 г. правительство СССР приняло решение и поручило Президиуму АН СССР возобновить в крае свою деятельность с открытием в Уссурийске (тогда г. Ворошилов) Дальневосточной базы АН СССР.

***

Комаров в Гербарии Ботанического института, 1929 г. [13, д. 3, л. 48]. Публикуется впервые

Результатом многочисленных и многотрудных путешествий в разное время на Дальний Восток, в Среднюю Азию и на Кавказ стали следующие труды: «Краткий очерк растительности Сибири» (1922), «Растения Южно-Уссурийского края» (1923), «Введение в изучение растительности Якутии» (1926), «Флора полуострова Камчатки» (1927–1930), «Ботанические маршруты важнейших русских экспедиций в Центральную Азию» (1928), «Определитель растений Дальневосточного края» (совместно с Е. Н. Клобуковой-Алисовой, 1931–1932) и др. Полная библиография трудов академика Комарова содержит более 370 названий. Сам Комаров в автобиографии от 1940 г. [10, д. 33] выделял следующие свои экспедиции: в Таджикистан (1892, 1893), Туркменистан (1893), Амурскую обл. (1895), Маньчжурию (1896), Корею (1897), Монголию (1902), Карелию (1907), на Камчатку (1908, 1909), в Уссурийский край (1913).

Во всех публикациях по флоре и систематике растений Владимир Леонтьевич сочетал обработку колоссального фактического материала с глубиной и оригинальностью теоретических обобщений. На Дальнем Востоке он открыл целый ряд новых таксонов, описал малоизученные географические зоны, написал целый ряд статей о перспективах развития сельского хозяйства и дальнейшего заселения этих территорий.

В июне 1931 г. на чрезвычайной сессии АН СССР вице-президент Комаров сделал программный доклад «Растительный мир СССР и сопредельных стран». В нем представлено 12 комплексных тем по развитию советской ботаники в связи с задачами первого пятилетнего плана 1928–1932 гг. Доклад был тогда же опубликован, а позже вышла книга Владимира Леонтьевича «Происхождение культурных растений» [11], ставшая настоящим пособием по одомашниванию диких полезных растений и созданию новых.

Комаров в лаборатории Ботанического института, 1929–1930 гг. [13, д. 3, л. 49]. Публикуется впервые

После избрания В. Л. Комарова президентом АН СССР (оно состоялось в декабре 1936 г. [6, д. 59, л. 19]) начался самый сложный для ученого, а не партийного функционера, период жизни. Ликвидация Комакадемии ЦИК СССР, перевод ее учреждений и кадров в состав АН СССР, централизация академии, перевод в Москву, жесткий идеологический контроль, последовавшие репрессии в академической среде, издевательское упразднение должности непременного секретаря, существовавшей в академии с 1800 г., постоянные замечания Совнаркома, связанные с утверждением планов и отчетов АН СССР, директивный тон его руководителей в многочисленной переписке и личных встречах — вот общий фон «президентства» в те годы [12, с. 91].

Литература

1. Павлов Н. В. Владимир Леонтьевич Комаров. М., 1951.

2. Комаров В. Л. Флора Маньчжурии. Т. 1. Труды Санкт-Петербургского Ботанического сада. Т. 2. СПб., 1901.

3. Комаров В. Л. Введение к флорам Китая и Монголии. Труды Санкт-Петербургского Ботанического сада. Т. 29. Вып. 1. СПб, 1908.

4. Комаров В. Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг. Камчатская экспедиция Федора Павловича Рябушинского, снаряженная при содействии Императорского Русского географического общества. Ботанический отдел: Вып. 1. М., 1912.

5. Комаров В. Л. Типы растительности Южно-Уссурийского края. Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России. Часть II: Ботанические исследования 1909 года под редакцией Б. А. Федченко. Вып. 2. Петроград, 1917.

6. Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3.

7. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 4. Д. 86. Л. 36.

8. Липшиц С. Ю. Владимир Леонтьевич Комаров: Жизнь и творчество. Комаровские чтения XXIV. Сто лет со дня рождения Владимира Леонтьевича Комарова (1869–1969). Л., 1972; 3–16.

9. Кабанов Н. Е. Академик В. Л. Комаров — организатор науки на Дальнем Востоке. Комаровские чтения. Вып. 18. Спасск-Дальний, 1971; 15–20.

10. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 2.

11. Комаров В. Л. Происхождение культурных растений. Л., 1938.

12. Урмина И. А. В. Л. Комаров — выдающийся ученый и государственный деятель (по материалам юбилейной выставки в Архиве РАН). История науки и техники: источники, памятники, наследие. Третьи чтения по историографии и источниковедению истории науки и техники: К 150-летию со дня рождения президента АН СССР академика Владимира Леонтьевича Комарова (1869–1945): Материалы международной научной конференции (Москва, 15–17 октября 2019 г.). М., 2019; 89–92.

13. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 6.

* Комаров В. Л. Возможен ли фагоцитоз у растений? // Природа. 1915. № 11. С. 1389–1404.

Во главе Академии наук СССР

Виктор Богатов, академик, Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН (Владивосток),

Ирина Урмина, доктор культурологии, Архив РАН (Москва)

Владимир Леонтьевич Комаров — выдающийся ученый-ботаник, вице-президент (1930–1936) и президент Академии наук СССР (1936–1945), а также первый председатель Дальневосточного филиала АН СССР (1932–1939) — на всех ответственных постах в Академии наук показал себя выдающимся организатором науки, мудрым политиком и стратегом самого высшего класса.

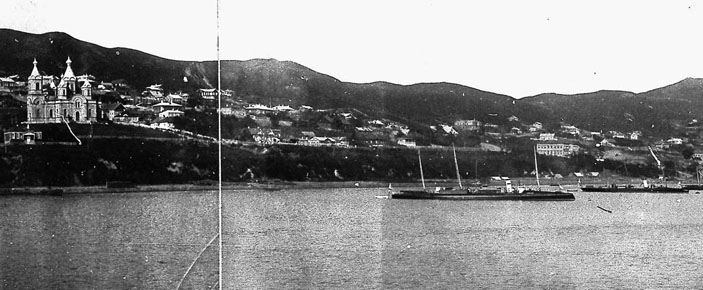

Вид города Владивостока, 1901 г. Публикуется впервые [15, д. 87, л. 3]

Организационные способности будущего президента Академии наук проявились еще в 1915–1920-х годах, когда Комаров поддерживал работу местных отделений Русского географического общества на Дальнем Востоке. Известный дальневосточный ботаник и лесовод Н. Е. Кабанов писал: Организационная деятельность В. Л. Комарова особенно усилилась, когда общее собрание АН СССР в 1930 г. избрало его вице-президентом и практически поручило ему руководство всей биологической наукой, в том числе и на Дальнем Востоке. Прекрасно понимая, что познание природы отдаленных от центра окраин... невозможно силами одних только приезжающих сюда ученых, В. Л. Комаров пришел к убеждению о необходимости создания местных баз Академии наук СССР [1, с. 16].

Вид города Владивостока, 1901 г. Публикуется впервые [15, д. 87, л. 12]

Среди первых баз, организованных в 1932 г. при участии Комарова, были Дальневосточный, Уральский и Закавказский филиалы (с двумя отделениями в Тбилиси и Баку), а также Казахская и Таджикская научные базы. Сам Владимир Леонтьевич стал председателем Дальневосточного филиала. В 1934 г. возникла Кольская, а в 1936 г. — Северная база Академии наук СССР. В конце 1930-х годов были также организованы Узбекский и Туркменский филиалы, а в годы войны — Западносибирский и Киргизский. Открывая 3-ю сессию только что образованного Дальневосточного отделения АН СССР*, проходившую 23–25 августа 1932 г., Комаров отметил: Дело это еще молодое; только два года тому назад была впервые сформулирована мысль о том, что академии следует создать отделения на местах. Когда я сделал в Академии наук первый доклад о необходимости организации таких отделений, то если бы пустил это на голосование, я бы остался при очень маленьком числе сторонников: такова сила привычек [2, с. 14].

Организация работ на Дальнем Востоке

Определяя задачи Дальневосточного филиала, Владимир Леонтьевич писал: Необходимо объединить и согласовать в одном комплексном плане разрозненные ныне усилия отдельных научных учреждений, не образующих пока никакой определенной системы. Дать возможность Крайплану ставить определенные задачи и получать на них ясный ответ, что позволит научно обосновать всю практическую работу по организации промышленности и сельского хозяйства, базируясь на местном сырье [3, с. 6].

Дальневосточный филиал АН СССР, 1933 г. [15, д. 3, л. 75]

Комаров был прирожденным организатором. Его деловую хватку называли «комаровской». Судите сами, Дальневосточный филиал АН СССР реально начал формироваться в феврале 1932 г. с утверждения президиума, состоящего из пяти человек во главе с самим Комаровым. Состав небольшого президиума тоже показателен: и.о. председателя крайисполкома, он же — заместитель председателя президиума (Г. М. Крутов), опытный биолог (В. М. Савич), авторитетнейший на Дальнем Востоке химик (Б. П. Пентегов) и известный металлург (И. Г. Жуков). Кроме того, через месяц был образован Совет ДВФ, в состав которого вошли его президиум и руководящие работники отделения, директора крупнейших на Дальнем Востоке научных институтов и вузов, руководители партийных, советских, хозяйственных и общественных организаций. По своему составу и некоторым задачам созданный совет фактически представлял собой прообраз будущих оборонных комиссий Академии наук, сыгравших ключевую роль во взаимосвязи науки и оборонной промышленности в период Великой Отечественной войны. С мая по август состоялись три сессии совета, которые определили рациональную расстановку научных сил, дали рекомендации по планированию научно-исследовательской и экспедиционной работы в Дальневосточном крае [4, с. 13]. Несмотря на то, что сам филиал должен был быть сформирован лишь к декабрю, Комаров уже с мая приступил к планированию работы поочередно создаваемых подразделений на текущий 1932 г. Документ, названный «Производственный план Дальневосточного отделения АН СССР», охватывал период с августа по декабрь 1932 г. Он был принят в июле и уже к началу сентября опубликован как брошюра (на правах рукописи). Фактически Владимиром Леонтьевичем при организации Дальневосточного филиала была опробована одна из самых первых попыток разработки планов научно-исследовательской деятельности. Дело в том, что Комаров был активным приверженцем идеи увязки научной работы с развитием производительных сил молодого Советского государства, ведь с 1928 г. в СССР началась первая пятилетка, страна входила в эпоху индустриализации. В редакционной статье мартовского номера 1931 г. журнала «Вестник Академии наук СССР» сказано: Академия не ставила в надлежащей широте вопроса ни о наиболее целесообразном строении научно-исследовательской работы и соответственной структуре научных учреждений, ни о плане научной работы и его увязке с нуждами нашего строительства. Лишь в 1930 г. под давлением жизненных потребностей академия сознала необходимость планировать свою работу и перестроить свою организацию применительно к новым условиям [5, с. 2].

Комаров на выездной Всесоюзной сессии АН СССР в Томске, 1932 г. [15, д. 15, л. 2]

Создание новой академии

Владимир Леонтьевич умел договариваться с властью, он строил новую академию при государственной поддержке. Достаточно сказать, что с 1931 по 1939 г., т.е. в период руководства Комаровым Академией наук на постах вице-президента и президента, финансирование АН СССР увеличилось в 25 раз [6]! К началу 1941 г. в составе Академии работало 47 институтов (а также 76 станций и обществ), в том числе созданные в 1930-х годах: Геологический институт (1930), Институт физической химии (1931), Физический институт имени П. Н. Лебедева (1934), Институт органической химии (1934), Институт общей и неорганической химии (1934), Институт физических проблем (1934), Институт теоретической геофизики (1938), Институт мерзлотоведения (1939) и др. В академии работало 123 действительных члена, 182 члена-корреспондента, 5005 научных сотрудников. Для сравнения заметим, что в 1917 г. Российская академия наук состояла всего из 45 членов, имела в своем составе один институт в Тифлисе (ныне Тбилиси) — Историко-архивный, 19 лабораторий, станций и музеев, 21 комиссию. Общая численность сотрудников в тот год достигала 220 человек.

Комаров на сессии АН СССР, 1936 г. [15, д. 20, л. 4]

После избрания Комарова президентом АН СССР в декабре 1936 г. [7] начался самый сложный период жизни так и не вступившего в ряды ВКП(б) ученого. Каким мог быть общий фон «президентства» в те годы, понятно. Идеологический контроль был жестким, репрессии вырывали людей даже из академической среды, чиновники Совета народных комиссаров СССР при утверждении планов и отчетов АН СССР делали постоянные, но часто не относящиеся к существу дел замечания, общий тон его руководителей (как в многочисленной переписке, так и при личных встречах) оставался исключительно директивным. При этом Владимир Леонтьевич оставался открытым для решения далеких от политики организационно-хозяйственных проблем научных учреждений АН СССР. Например, в адресованном ему письме от 9 декабря 1938 г. А. М. Деборина, академика-секретаря Отделения общественных наук, содержится просьба позаботиться о быте академиков, проживающих в Ленинграде [8, д. 543, л. 1]. Директор Института физических проблем академик П. Л. Капица в 1938 г. написал объемное письмо, которое отражало организационные проблемы в сфере науки того времени [8, д. 693, л. 3–15]. Вот строки из него, актуальность которых сохраняется и в наши дни: ...методы планирования для научной работы должны быть совсем иными, чем те, которые применяются в других областях народного хозяйства. <...> Если жизнь страны ставит даже крупную задачу, то неизвестно, какое научное учреждение должно ею заниматься. <...> В научной работе так же нелепо требовать детального плана снабжения, как нелепо просить, например, от художника, чтобы он прислал точный список красок, моделей, кистей и полотен, которые ему потребуются в году.

Собрание работников филиалов и баз АН СССР, 1938 г. [15, д. 3, л. 122]. Публикуется впервые

Деятельность Комарова на посту президента АН СССР совпала с периодом, когда Политбюро ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР возглавлял И. В. Сталин. Еще в 1934 г. Академия наук стала непосредственно подчиняться Совнаркому, и для решения всех важнейших вопросов требовалось одобрение Политбюро. Да и само избрание Комарова на пост президента АН обсуждалось во властных структурах задолго до даты выборов. В секретной докладной записке от 5 ноября 1929 г. Ю. П. Фигатнера, руководителя Рабоче-крестьянской инспекции по обследованию деятельности Академии наук, представлен анализ состава Президиума АН: указано, что отстранены академики С. Ф. Ольденбург и С. Ф. Платонов, принята отставка А. Е. Ферсмана, далее автор записки отмечает, что оставшиеся члены Президиума — Карпинский, Комаров и Борисяк являются людьми для нас безвредными [9, с. 83]. Там же Ю. П. Фигатнер характеризует академиков С. Ф. Платонова, Н. П. Лихачева, С. Ф. Ольденбурга, В. М. Алексеева (занимающихся гуманитарными науками) как людей по своему мировоззрению враждебных советской власти... которых надо вышибать из академии [9, с. 83]. В ноябре 1936 г., за месяц до выборов в академию, Политбюро приняло решение наметить президентом АН СССР Комарова В. Л. [9, с. 248]. На выборах президента за него проголосовало 68 (2 голоса против) человек, но в кулуарах было ясно, что не все академики поддерживали это избрание, что подтвердил Н. И. Ежов в спецдонесении И. В. Сталину [9, с. 16].

Комаров среди сотрудников Абхазского НИИ и Абгосмузея, 1939 г. [15, д. 3. л. 118]. Публикуется впервые

Власть стремилась сделать Академию наук более послушной и управляемой. С этой целью, помимо активной чистки рядов самих академиков, предпринимались также усилия по внедрению «молодых коммунистов» в состав академии. Вот как пишет об этом В. И. Вернадский: Ужасающее впечатление — новая молодежь, входящая в управление академией — Данилов, Евсеев, Жданов и тому подобные. Это мелкие щедринские типы [10, с. 270]. Кстати, и за деятельностью Комарова также следили компетентные органы. Функции надзора и контроля, в частности, исполнял секретарь Комарова, о чем свидетельствует запись от 28 декабря 1938 г. в дневнике Вернадского, где он приводит слова самого секретаря, сказанные Комарову: Вы, Владимир Леонтьевич, забываете, что у меня есть и другое начальство, которое мне приказывает это делать [10, с. 384].

Необходимо помнить, что в такой бюрократической системе без визы влиятельных чиновников невозможно было решить ни один из вопросов повседневной жизни научного сообщества. Комаров становился просителем и посредником между сотрудниками академии и властными инстанциями. Поскольку ему была небезразлична судьба коллег и знакомых, попавших в трудное положение, он готов был просить за них, даже рискуя служебным положением. Пример тому — письмо прокурору А. Я. Вышинскому о высылке историка В. А. Петрова с просьбой снять с него позорное клеймо контрреволюционера и допустить его к работе по специальности [8, д. 42, л. 1]. Однако Комаров проявлял достаточную гибкость в отношениях с властью, что позволяло ему успешно защищать интересы как Академии наук в целом, так и отдельных ее сотрудников.

Академия наук в годы войны

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне следует специально подчеркнуть, что в годы войны Академия наук СССР сумела не только оказать реальную помощь фронту, но и продолжить серьезные теоретические исследования, которые имели огромное значение для дальнейшего развития отечественной науки [11, с. 170–172]. В немалой степени это удалось благодаря целеустремленности ее руководителя — президента Комарова.

Из «Хронологии» В. И. Вернадского — о положении в Академии, 1942 г. [17]. Публикуется впервые

В начальный период Великой Отечественной войны Владимир Леонтьевич, несомненно, адекватно оценивал всю трагичность ситуации, сложившуюся на фронтах страны, прогнозировал дальнейшее развитие событий. Уже в июле правительство приняло решение об эвакуации академических учреждений из Москвы и Ленинграда вглубь страны, причем Президиум Академии наук и основная часть ее учреждений переводились в Казань. Организация эвакуации была поручена вице-президенту Академии наук О. Ю. Шмидту, а сам В. Л. Комаров должен был отбыть вместе с другими престарелыми академиками на курорт в Боровое (Казахстан). Несмотря на данную директиву, Комаров решил остановиться в Свердловске как ключевой точке формирования нового мощного военно-промышленного центра. В то время на Урал уже эвакуировалось большое число предприятий, а местные заводы получали оборонные заказы, требовались дополнительные сырьевые, в особенности рудные и топливные ресурсы.

В 1941 г. Владимир Леонтьевич, конечно, отдавал себе отчет о проблемах, связанных с его возрастом и здоровьем. Ведь ему в начале войны уже было 72 года, а за пару лет до того, 5 августа 1939 г., Владимир Леонтьевич перенес инсульт. Кроме того, у Комарова в зимне-весенний период обычно обострялась мучительная хроническая болезнь — псориаз. Тем не менее Комаров обратился в правительство с просьбой оставить его на Урале для организации работы по мобилизации природных ресурсов региона и получил на это разрешение. Безусловно, это был его личный гражданский подвиг! Сложившееся в результате переезда Комарова в Свердловск пространственное разобщение Президиума АН СССР и президента было на тот период вполне оправданно и рационально. Технически отменять ранее принятое решение о переводе Президиума в Казань — город, который имел возможность принять основные силы академии, не имело смысла. Здесь обосновались 33 института и около 2 тыс. научных сотрудников, среди которых было 39 академиков и 44 члена-корреспондента АН СССР. Комаров и группа из 58 академиков и членов-корреспондентов расположились в Свердловске.

Не занимаясь вопросами эвакуации АН СССР вглубь страны, Комаров смог в Свердловске при активной поддержке местных партийных и советских органов всю энергию направить на организацию совершенно новой структуры — Оборонной комиссии. В ее состав, помимо В. Л. Комарова, входили академики А. А. Байков, И. П. Бардин, Э. В. Брицке, В. А. Обручев, А. А. Скочинский, С. Г. Струмилин и другие крупные ученые. Владимиру Леонтьевичу в короткие сроки удалось создать и наладить удивительно эффективную и мобильную для военного времени форму и систему взаимодействия ученых, научно-исследовательских и образовательных учреждений с промышленным оборонным комплексом. Академиков довольно часто можно было видеть в цехах заводов и фабрик. К работе комиссии было привлечено более 800 научных и технических сотрудников, задействовано свыше 60 учреждений.

В. Л. и Н. В. Комаровы при входе в АН СССР на Большой Калужской ул., 1940 г. [15, д. 3, л. 135]. Публикуется впервые

По свидетельству академика В. В. Костюка, по объему и сложности научных и практических задач и по количеству специалистов, участвовавших в их решении, наиболее масштабной оказалась работа Комиссии по мобилизации ресурсов Урала. Именно ею были разработаны методы и определены организационные формы, которые впоследствии использовались в районах Западной Сибири, Казахстана и Поволжья [6, с. 981]. Комиссия была тесно связана с девятью наркоматами и особенно с Госпланом СССР, а также с руководящими органами Свердловской, Челябинской, Молотовской, Новосибирской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Гурьевской областей. Из ведомственных институтов в работе комиссии наиболее активно участвовали Уральский индустриальный, Уральский горный, Уральский лесотехнический [12, с. 133].

Итоговый труд комиссии Комарова, названный «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны», 10 апреля 1942 г. был удостоен Сталинской премии первой степени. Результаты работ комиссии показали целесообразность и эффективность деятельности Академии наук СССР в мобилизационном формате (т.е. при наделении комиссии мобилизационными полномочиями) и получили полную поддержку правительства. И неслучайно на очередных выборах президента АН СССР в мае 1942 г. Комарова избрали на второй срок.

Конфликт с О. Ю. Шмидтом

Незадолго до выборов между президентом Комаровым и его первым вице-президентом Шмидтом произошло то, что вскоре было названо конфликтом, связанным с разработкой плана работы академии на первое полугодие 1942 г. Следует подчеркнуть, что Шмидт и Комаров блестяще сработали «в паре» в начальный период Великой Отечественной войны: Шмидт занимался сложнейшей по масштабам и срокам эвакуацией академических учреждений из Москвы и Ленинграда в Казань и другие города СССР, а Комаров, переехав в Свердловск, организовывал работы по мобилизации ресурсов Урала на военные нужды. Оба руководителя в конце 1941 г. разрабатывали также планы работ эвакуированных казанской и свердловской групп академических институтов плюс сводный план академии на 1942 г. В этой стандартной практике подготовки ответственных документов не было ничего необычного: впоследствии все варианты обсуждались и лучшие идеи или позиции учитывались в итоговом документе. То, что работа по согласованию планов станет источником недопонимания и конфликта между двумя выдающимися учеными, на наш взгляд, было следствием невероятно возросших организационных нагрузок, обрушившихся на руководителей АН СССР, их нервного перенапряжения. Нельзя отмести также всевозможные слухи, пересуды и домыслы (ведь многие из членов академии не знали или не понимали, почему Комаров отделился от Президиума и остановился в Свердловске, а не в Казани), аппаратные недоработки, а может быть, и чьи-то целенаправленные акции, организованные в тот начальный и самый тяжелый период войны. Приведем слова А. А. Сафронова [11, с. 137–138], который предложил свою версию событий: Комаров по правилам субординации в начале декабря 1941 г. направил И. П. Бардина в Казань доложить Президиуму Академии наук план комиссии Комарова на 1942 г. Шмидт как вице-президент по тем же правилам обязан был направить президенту казанский план, мог доставить и лично... В декабре 1941 г. Президиум Академии наук в Казани заслушал доклад академика И. П. Бардина о плане комиссии Комарова на 1942 г. и признал его выдающимся документом. Но этому плану не дали естественного «хода по инстанции», т.е. не передали в Госплан СССР. <...> В начале марта 1942 г. председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский прислал В. Л. Комарову на заключение план Академии наук на текущий год. Чтобы дать заключение, Владимир Леонтьевич создал комиссию, включив в нее находившихся в Свердловске академиков. Оказалось, в плане Академии наук полностью отсутствовал материал «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны»! Комаров включил его в план Академии. <...> Кроме того, он дал критические замечания по плану Шмидта: ...в плане нет работ, которые... завершили бы исследование предыдущих лет, именно они могли бы дать немедленный эффект. В то же время в план были включены исследования, которые могли бы дать результаты через несколько лет. Документ был направлен на имя Вознесенского 14 марта 1942 г. Таким образом, только во второй половине марта 1942 г. в правительстве стало ясно, что Шмидт фактически срывает работу Академии наук.

Письмо вице-президента О. Ю. Шмидта президенту АН СССР В. Л. Комарову о работе институтов АН в условиях эвакуации. 1941 г. [8, д. 1615, л. 10–13]. Публикуется впервые

Подводя итог своему исследованию, А. А. Сафронов пишет: О. Ю. Шмидт успешно провел эвакуацию институтов в Казань, но не смог своевременно разработать план их работы на 1942-й год. Именно В. Л. Комарову пришлось доводить этот план «до ума». При этом в конце 1941 — начале 1942 г. оппонирование О. Ю. Шмидта В. Л. Комарову усиливалось, грозя дезорганизацией работы Академии наук. Конфликт был разрешен И.В.[Сталиным]. Приведем полный текст соответствующей телеграммы Сталина [11, с. 138]:

Свердловск. Президенту Академии наук Комарову В. Л., копия: Казань, вице-президенту Академии наук О. Ю. Шмидту. Совнаркому СССР стало известно, что представленный Правительству вице-президентом Академии наук О. Ю. Шмидтом план основных научно-исследовательских работ Академии наук на первую половину 1942 г. не был известен президенту Академии наук, и президент был лишен возможности предварительно ознакомиться с этим планом. Многие академики также были лишены этой возможности. Таким образом, со стороны вице-президента О. Ю. Шмидта была сделана нелояльная попытка игнорирования и фактического отстранения президента от руководства Академией наук. Совнарком считает такое положение нетерпимым, а поведение О. Ю. Шмидта — дезорганизующим работу Академии наук. Ввиду изложенных обстоятельств Совнарком СССР решил отстранить О. Ю. Шмидта от обязанностей вице-президента и исключить его из состава Президиума Академии наук. Доводя об этом до вашего сведения, я выражаю уверенность, что, несмотря на трудные условия военного времени, научная деятельность Академии наук будет развиваться в ногу с возросшими потребностями страны и Президиум Академии наук под Вашим руководством сделает все необходимое для осуществления стоящих перед Академией наук задач.

Председатель Совнаркома И. Сталин. 24 марта 1942 г.

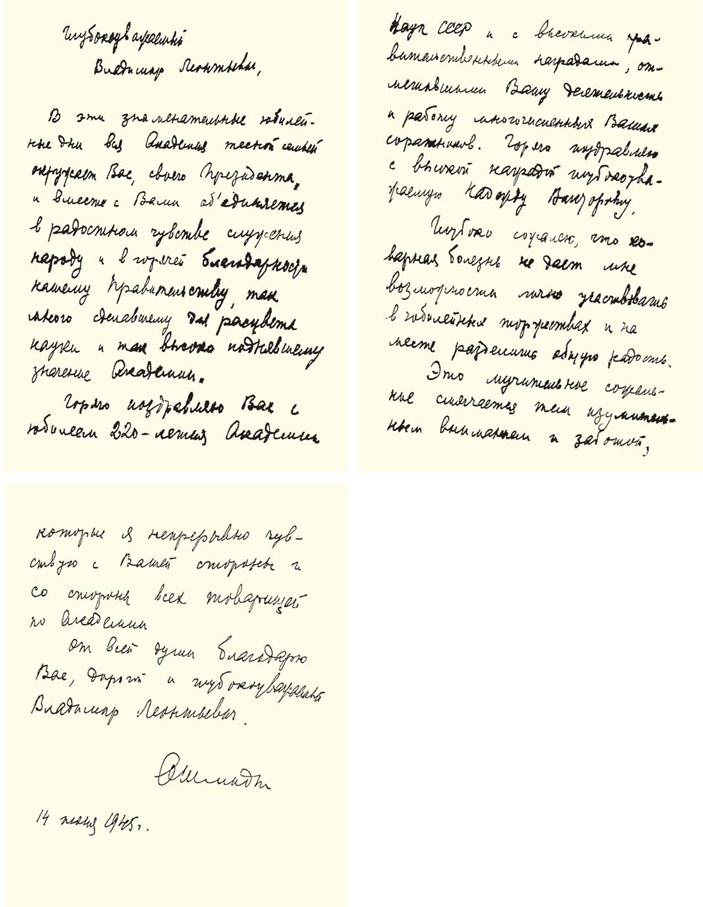

Письмо О. Ю. Шмидта В. Л. Комарову с поздравлением, 1945 г. [8, д. 1615, л. 23–24]. Публикуется впервые

Реорганизации в академии

Надо заметить, что Комаров извлек определенные уроки по организации работы академии в первые месяцы войны. Сразу же число направлений исследований и мера ответственности за них возросли, что крайне усложнило работу академическому руководству, состоящему всего из трех человек: самого президента и двух вице-президентов. Академия в тот период не имела даже своего непременного секретаря (эту должность упразднили в 1938 г. после ареста, а затем и расстрела в качестве «врага народа» непременного секретаря АН СССР академика Н. П. Горбунова). Учитывая полученный на начальном этапе войны опыт, Комаров после своего повторного избрания пошел на смелый, но оправданный шаг: он предложил Общему собранию Академии избрать шесть вице-президентов вместо двух. Была также восстановлена должность непременного секретаря Академии, названная «академик-секретарь», а впоследствии — «главный ученый секретарь».

Комиссия по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана, 1942 г. [15, д. 3, л. 171]. Публикуется впервые

В докладе о плане работ на 1942 г., представленном Комаровым общему собранию, были сформулированы задачи по развитию базовых отраслей промышленности, усовершенствованию технологии производства вооружений и при этом — продолжение фундаментальных исследований. Все предложения Комарова были одобрены членами Общего собрания единогласно. С этого дня каждый новый вице-президент Академии отвечал за определенное направление работ, что повысило их эффективность, а решением Общего собрания Президиум академии был переведен из Казани в Свердловск.

Созданные по аналогии с комиссией Комарова другие оборонные комиссии Академии наук в дальнейшем приняли на себя руководство всем инновационным комплексом СССР. Отметим следующие комиссии: по мобилизации ресурсов Среднего Поволжья и Прикамья (под руководством академика Е. А. Чудакова), по научно-техническим военно-морским вопросам (академик А. Ф. Иоффе и доктор технических наук И. В. Курчатов), Военно-инженерная (А. Ф. Иоффе), по геолого-географическому обслуживанию Красной Армии (академик А. Е. Ферсман), Военно-санитарная (академик Л. А. Орбели), по восстановлению разрушенного хозяйства (академик А. А. Скочинский). Одни и те же члены академии могли состоять в нескольких комиссиях. В задачу оборонных комиссий входило, в первую очередь, создание и усовершенствование боевых технических средств Красной армии и Военно-Морского флота, организация помощи промышленности в налаживании массового производства новой оборонной техники, выработка технологических схем для расширения и ускорения выпуска продукции для победы, мобилизация ресурсов (металла, топлива, электроэнергии и др.) восточных районов СССР, восстановление западных и южных районов страны, идеологическая борьба против фашизма.

В октябре 1944 г. советская общественность тепло отметила 75-летний юбилей Комарова. Президиум Верховного Совета СССР высоко оценил заслуги и деятельность президента Академии наук, присвоив ему звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». Поздравлений было много.

Много было и неотложных дел. В частности, после реэвакуации Академии наук в Москву Комаров включился в организацию работы по восстановлению разрушенного войной хозяйства. Начиная с этого периода страна стала приумножать сеть научных институтов и число ученых. В 1943 г. были организованы Лаборатория № 2 и Институт кристаллографии, учреждены Западно-Сибирский и Киргизский филиалы АН СССР, Академия педагогических наук РСФСР. В том же году Армянский филиал Академии наук был реорганизован в АН Армянской ССР. На базе дальневосточной Горнотаежной станции имени В. Л. Комарова была образована Дальневосточная база АН СССР взамен закрытого в 1939 г. Дальневосточного филиала АН СССР. В 1944 г. была создана крупнейшая в мире Академия медицинских наук СССР. При поддержке Комарова в Москве строился Физический институт АН СССР, под Ленинградом восстанавливалась Пулковская обсерватория, разворачивалось строительство Ботанического сада в Москве. Под руководством Комарова готовилось научное обоснование проекта создания металлургической базы в северо-западном районе страны.

Встреча со Сталиным и юбилей АН СССР

13 ноября 1944 г. состоялась историческая встреча Комарова со Сталиным. В своей статье «Волнующая беседа» Владимир Леонтьевич писал: Недавно мне выпало на долю большое счастье. Я беседовал с Иосифом Виссарионовичем Сталиным и получил от него руководящие указания относительно работы Академии наук СССР [13]. Основные указания вождя касались мобилизации ресурсов на нужды фронта и военной промышленности, восстановления народного хозяйства в районах, освобожденных от оккупации, вопросов энергетики с особым вниманием к моторному топливу. В части сырьевых ресурсов одна из самых важных задач АН СССР, по мнению Сталина, заключалась в поисках новых рудных баз для ленинградской промышленности, а в области добычи и переработки нефти — поиск новых нефтеносных площадей, новых технологических методов переработки нефти и новых путей использования нефтепродуктов. Особое значение Сталин уделил истории естествознания и созданию научного центра по истории мирового и отечественного естествознания в системе АН СССР. Комаров заметил: В беседе со мной Иосиф Виссарионович выразил удивление по поводу отсутствия такого института в Академии наук. Это чрезвычайно важное дело, — сказал товарищ Сталин. — Молодежь в особенности должна знать историю науки. В течение встречи обсуждались также вопросы снабжения ученых иностранной литературой и лабораторным оборудованием, помощи республиканским академиям со стороны всесоюзных научных центров. Предварительно был решен вопрос и о праздновании в 1945 г. 220-летнего юбилея Академии наук как праздника всей мировой науки и столетнего юбилея Географического общества, которому принадлежит громадная заслуга в изучении природы нашей Родины и других стран.

Уже 22 ноября 1944 г. Совнарком СССР принял постановление об образовании Института истории естествознания и назначении Комарова его директором. Сразу же начались организационные заботы по получению помещения, подбору сотрудников, приобретению научной литературы и инвентаря. По замыслу Комарова, деятельность института должна была быть связана с историей мирового и особенно русского естествознания, хранением и публикацией научного наследия классиков русской науки.

В рамках предварительной договоренности Комаров 20 декабря 1944 г. отправил Сталину письмо с обоснованием даты 220-летнего юбилея АН СССР. Юбилей Академии наук рассматривался как большое политическое событие, демонстрирующее торжество науки победившей страны. Грандиозный масштаб задуманных торжеств хорошо вписывался в план Сталина показать всему миру мощь и размах народа-победителя. Юбилейная сессия АН СССР проходила в Москве и Ленинграде с 15 июня по 3 июля 1945 г. В ее работе приняли участие делегации из 19 стран и 123 участника, из которых почти половина — нобелевские лауреаты. Все участники сессии смогли присутствовать на Параде Победы на Красной площади. Зарубежные гости имели возможность не только посетить академические институты, но и увидеть руины на месте художественных и архитектурных памятников мирового значения в Петродворце и Пушкино и пустое место там, где ранее высилась известная всему цивилизованному миру Пулковская обсерватория [14]. По мнению ученых, собравшихся на юбилейной сессии, АН СССР в годы войны сыграла выдающуюся роль и проявила себя так, как ни одна академия мира! Достаточно сказать, что Академия наук сумела перестроить свою работу на военный лад уже через два месяца после начала войны. В США такая перестройка растянулась на несколько лет, а в Великобритании до конца войны так и не удалось мобилизовать науку [6, с. 978].

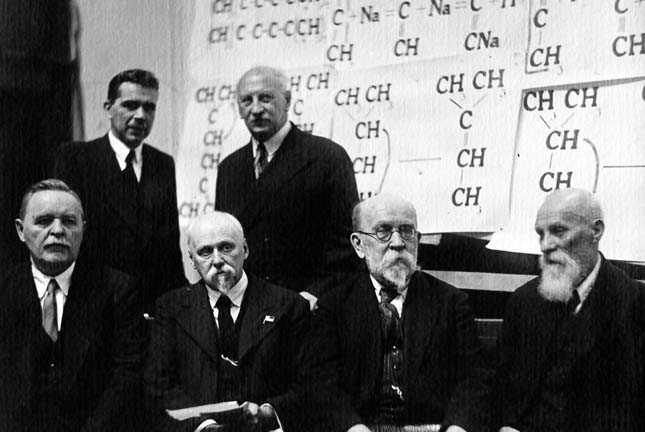

Заседание юбилейной комиссии по проведению празднования 220-летия Академии наук СССР (академики: И. П. Бардин, В. П. Волгин, Л. А. Орбели, В. Л. Комаров, Н. Г. Бруевич, Н. Д. Зелинский, Н. В. Зубов), май 1945 г. [15, д. 41, л. 1]

До последнего президент Академии наук оставался на посту. Лишь 14 июля 1945 г. Владимир Леонтьевич передал в Президиум АН СССР заявление с просьбой об освобождении его от обязанностей президента по состоянию здоровья, а 5 декабря того же года его не стало. Удивительна самоотверженность Комарова — ученого и гражданина, принявшего на себя ответственность за отечественную науку в тяжелейшие для страны годы сталинских репрессий и Великой Отечественной войны.

В. В. Богатов у могилы В. Л. Комарова, 19 ноября 2019 г. Фото А. С. Федоровского

***

Могильные плиты В. Л. и Н. В. Комаровых, 19 ноября 2019 г. Фото В. В. Богатова

Один из авторов статьи (В. В. Богатов) 19 ноября 2019 г. — через месяц после юбилея В. Л. Комарова — посетил практически забытую могилу Владимира Леонтьевича и Надежды Викторовны Комаровых на Новодевичьем кладбище. Совсем рядом находится ухоженная могила академика В. А. Обручева, который умер в 1956 г., а большой памятник Владимиру Леонтьевичу работы В. И. Мухиной зарос кустарником. Вызывает огромное сожаление, что могила Комаровых не внесена в перечень наиболее важных захоронений.

Литература

1. Кабанов Н. Е. Академик В. Л. Комаров — организатор науки на Дальнем Востоке // Комаровские чтения. Вып. 18. Владивосток, 1971; 15–20.

2. Комаров В. Л. Место Академии наук в системе научных учреждений Союза // Вестник ДВО АН СССР. 1932; (1/2): 12–15.

3. Дальневосточный филиал Академии наук СССР. Харбин, 1933.

4. Богатов В. В. Дальневосточный филиал Академии наук (1932–1939 гг.): страницы истории // Вестник ДВО РАН. 2017; (5): 7–20.

5. От редакции // Вестник АН СССР. 1931; (3): 2.

6. Костюк В. В. Академия наук СССР в годы войны // Вестник РАН. 2005; (11): 975–983.

7. Архив РАН. Ф. 411. Оп. 3. Д. 59. Л. 19.

8. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 4.

9. Академия наук в решениях политбюро ЦК РКП(б) — ВКП(б) — КПСС: 1922–1991. Т. I. (Сост. В. Д. Есаков, Ю. С. Осипов). М., 2000.

10. Вернадский В. И. Дневники 1935–1941. Кн. 1: 1935–1938. М., 2006.

11. Козлов Б. И. Академия наук СССР: особенности отношений с властью в условиях войны 1941–1945 гг. Институционализация отношений государства и науки в истории России. М., 2007; 162–182.

12. Сафронов А. А. Конфликт в Академии наук СССР: В. Л. Комаров — О. Ю. Шмидт — И. В. Сталин (1941–1942) // Документ. Архив. История. Современность. Вып. 10. Екатеринбург, 2009; 128–149.

13. Комаров В. Л. Волнующая беседа // Вестник АН СССР. 1945; (1): 7–11.

14. Павлов Н. В. Владимир Леонтьевич Комаров. М., 1951.

15. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 6.

16. Архив РАН. Ф. 277. Оп. 2. Д. 101.

17. Архив РАН. Ф. 518. Оп. 2. Д. 52. Л. 311.

* В 1932 г. филиалы АН СССР назывались отделениями.

Избранное

См. также

Академик Владимир Леонтьевич Комаров. Фотопортрет, выполненный к 220-летнему юбилею АН СССР, 1945 г. (Архив РАН, Р-X, оп. 4, л. 51.) Фото Г. М. Вайля