Узнай меня, если сможешь: возможности идентификации моржей

Наталья Крюкова

«Природа» №8, 2019

Можем ли мы узнавать животных, виденных нами прежде, по их внешним чертам? Этот вопрос всегда интересовал исследователей, занимающихся долговременными наблюдениями за фокальными* животными [1, 2]. Мы без труда узнаем человека, ориентируясь на черты лица, манеру движения и голос. И даже при кратковременной встрече с незнакомцем можем по памяти восстановить и описать его образ. Правда, с представителями других рас дело обстоит немного иначе: узнавание превращается в сложную задачу, для ее решения нужно хорошо запомнить непривычный «репертуар» черт людей — только тогда начинаешь замечать индивидуальные особенности. Но для этого требуется время... С животными ситуация еще сложнее. Для человека, который никогда не работал с братьями нашими меньшими, существа одного вида очень похожи — так сказать, на одно лицо. Однако, понаблюдав за ними, начинаешь замечать специфические черты. Пытаясь отличить одну особь от другой, мы ориентируемся в первую очередь на яркие признаки — маркеры. Например, отмечаем форму и соотношение элементов рисунка на шерсти или коже [2, 3]. У животных, обладающих однотонной окраской, обычно регистрируем наличие кожных поражений (шрамов, царапин, язв) или изъянов (отсутствие части органа — например, пальца, части плавника) [1, 4]. Метод фотоидентификации позволяет запечатлеть даже небольшие маркеры [5] и широко используется, особенно для распознавания морских млекопитающих.

Если мы ведем наблюдения за представителями долгоживущих видов животных, самым важным свойством признака-маркера становится его стабильность. Какие же черты сохраняются на протяжении большого отрезка времени? Таков рисунок на шерсти или коже — по этому признаку можно уверенно идентифицировать животных даже через 25 лет [2]. А вот кожные дефекты (неглубокие шрамы, язвы), помогающие исследователю различать обладателей однотонной окраски, могут со временем стать неприметными, а то и вовсе исчезнуть через каких-нибудь пять лет [6]. Дабы избежать подобных ситуаций, необходимы регулярные наблюдения для обновления каталога — т.е. регистрации динамики изменения (исчезновения) старых шрамов и появления новых. При исследовании разных видов тюленей широко используется идентификация особей с помощью периодической фотосъемки [4, 5, 7–9], а в 1982–1991 гг. были предприняты первые попытки фотоидентификации атлантических моржей [10].

Мы изучаем моржей много лет и вопрос их идентификации по внешним признакам нас чрезвычайно интересовал. Рассматривая фотографии моржей зоопарка Хагенбека (Tierpark Hagenbeck) в Гамбурге (Германия), автор настоящей статьи узнала тех животных, с которыми работала 16 лет назад, и этот эпизод заставил всерьез задуматься о том, какие особенности становятся ориентиром при узнавании представителей данного вида. Мы поставили перед собой цель оценить возможности идентификации моржей в природе и в условиях неволи, а также проанализировать признаки, которые можно для этого использовать.

Представляю вниманию читателя результаты проведенного анализа.

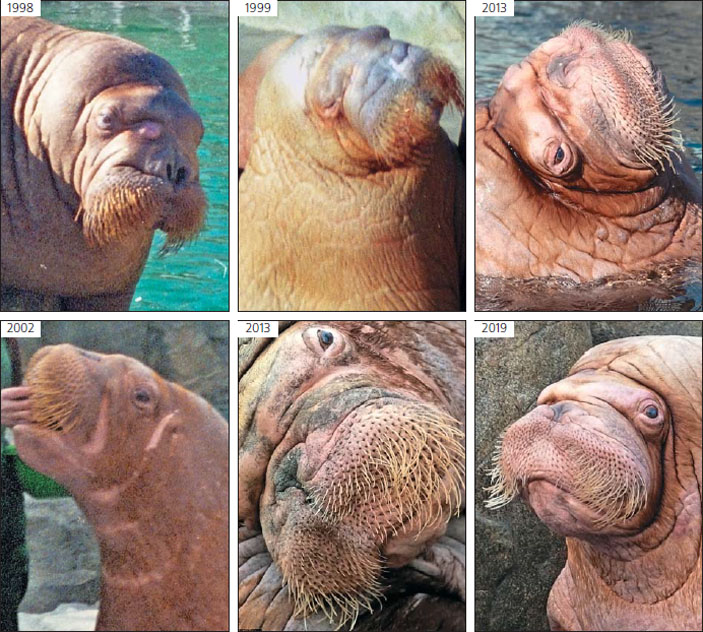

Мы изучили фотографий моржей, отловленных в возрасте 4–6 мес на Чукотке осенью 1996 г. (девять особей) и 1997 г. (четыре особи) и содержавшихся в Московском зоопарке до марта 2013 г. Впоследствии оставшиеся три особи (все 1996 г. рождения) были перевезены в зоопарк Хагенбека и находятся там в настоящее время. Исследованные фотографии сделаны автором и коллегами во время работы с животными в разные годы (1998–2002), кроме того, мы использовали снимки из Интернета. Длительность наблюдений за изменениями во внешности моржей варьировалась, и это связано с продолжительностью их жизни. Период исследования самца Одиннадцатый (Odin), самок Полоса (Polosa) и Дина (Диана, Dyna) оказался максимальным: в 2019 г. им исполнилось по 23 года.

Дополнительно мы использовали для анализа фотографии моржей в природе, снимки 2010–2019 гг. трех моржей из Ижевского зоопарка (самца Энурмина и самки Евы 2006 г. рождения, а также самки Несейки 2007 г. рождения) и фото моржей из других океанариумов, любезно предоставленные их сотрудниками.

Заметный возраст

В настоящее время для определения пола и возраста моржей в природе используется методика, разработанная американскими специалистами для тихоокеанского моржа [11] (рис. 1). Она основана на морфометрических особенностях экстерьера животных. Возрастные группы выделены непосредственно на основе соотношения длины бивней (верхних клыков) к высоте и ширине губной подушки, на которой расположены вибриссы (рис. 2–4). Но, оказавшись в неволе, моржи в силу своих инстинктов сильно, часто до десны, стачивают бивни о бетонное покрытие. В результате обнажается полость пульпы зуба, туда проникает инфекция, и регулярно возникает воспаление (пульпит). Поэтому в настоящее время бивни у молодых моржей обычно удаляют [12, 13], а в некоторых океанариумах на них ставят титановые коронки, которые не дают стачиваться зубам [14]. Соответственно, методику определения возраста моржа по бивням в условиях неволи применить невозможно. Тем не менее удается различить группы сеголетков и годовиков**. Мы описали животных этих возрастных групп, залегающих на лежбище в августе-октябре, опираясь на данные собственных наблюдений [15].

Сеголеткам к осени 4–6 мес, они не имеют внешне заметных верхних клыков, которые в это время только начинают прорезаться, но у большинства детенышей уже есть другие зубы — нижние клыки и нижние премоляры [16]. Кожный и волосяной покровы малышей темного, иногда черного цвета. Движения сеголетка неуверенные и неточные, он еще очень мал — не более трети размера матери. Морда короткая и немного сморщенная, с боковыми складками между глазами и губной подушкой (рис. 2).

Рис. 2. Детеныши тихоокеанского моржа на береговом лежбище на мысе Ванкарем (Чукотка): сеголеток (возраст до года) и годовик (возраст от года до двух лет)

Возраст годовиков осенью примерно от 1 года 4 месяцев до полутора лет, они немного крупнее сеголетков и вдвое меньше взрослой самки (см. рис. 2). Кожный и волосяной покровы молоденьких моржей окрашены в черный или буроватый цвета. Кончики верхних клыков не всегда видны, обычно их можно разглядеть, только когда детеныш открывает рот. Морда годовика чуть вытянута, не сморщена, движения более точны и осмысленны, чем у сеголетка.

Рис. 3. Моржи разного возраста на мелководье у лежбища

Без бивней можно идентифицировать и матерых самцов (в возрасте 10 лет и старше) — по формирующейся на шее «гриве» с шишками, количество которых увеличивается с возрастом. Эти образования со временем появляются на груди и частично на спине животного (рис. 4).

Рис. 4. Взрослый самец моржа (в возрасте старше 15 лет)

Проявление индивидуальности в облике

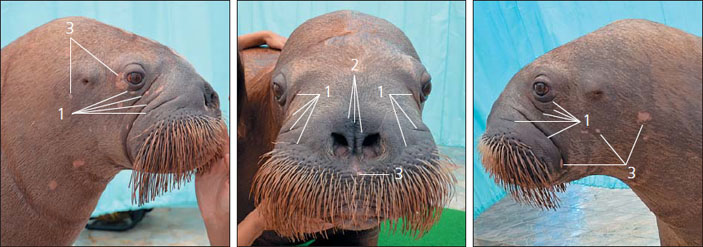

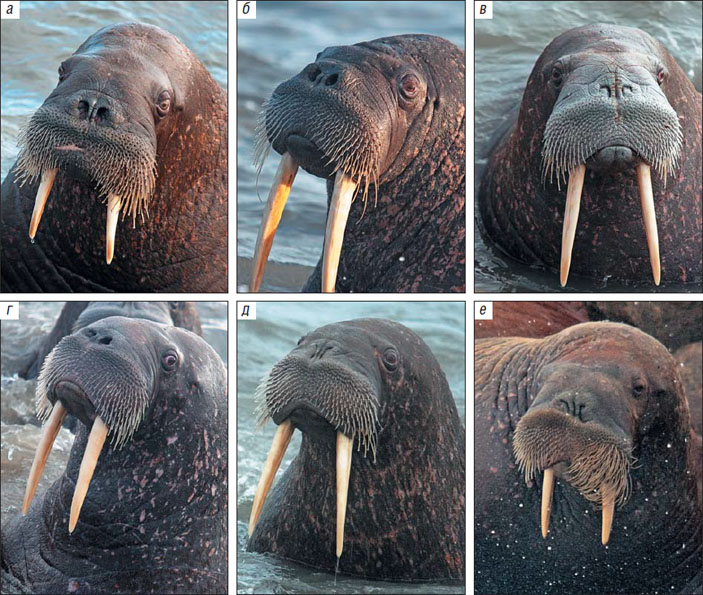

В первые месяцы жизни на мордочках моржат формируются складки кожи (морщины) в результате подвижности лицевых мышц и губной подушки с вибриссами, что связано с лактацией, вокализацией, осязанием (посредством движения вибрисс) и дыханием. Эти складки расположены в области носа, ушного отверстия, глаз и вокруг губной подушки (рис. 5). Мы взяли портреты нескольких моржей, живущих в природе, и рассмотрели варианты морщинок на морде (рис. 6).

Рис. 5. Портрет двухлетнего моржа в разных ракурсах и маркеры, на основе которых проводится идентификация особи: 1 — складки кожи сбоку морды, 2 — складки кожи вокруг носового отверстия, 3 — депигментированные пятна. Фото А. Крюковой

Нетрудно заметить, что у всех моржей имеются кожные складки, но их форма и расположение различаются. Мы описали множество вариаций кожных складок в боковой части морды животных: сочетаются разное число и длина складок, прямых и «ветвистых», прерывистых и сплошных, соединяющихся или нет между собой, расположенных на разном расстоянии друг от друга, достигающих носового отверстия и не доходящих до него. Одна или несколько складок проходят над носовым отверстием или под ним. Индивидуальные особенности в формировании морщин, вероятно, связаны со свойственной животному манерой движения губной подушки.

Рис. 6. Портреты разных моржей (а–е) в возрасте 4–5 и 6–9 лет в природе (Чукотка); на (е) у моржа заметна травма на левой стороне морды: расслаблены мышцы и сохранились длинные вибриссы слева

У моржей есть морщины и на шее, и по всему телу — например, в области конечностей. Кроме того, на их коже, в том числе на туловище и ластах, есть небольшие депигментированные пятна разной формы и размеров, а также шрамы, образовавшиеся вследствие перенесенных заболеваний и на месте ран. Все эти отметины становятся дополнительными маркерами при идентификации их обладателей.

В природе большинство моржей сильно стирают вибриссы, так как постоянно их используют для поиска пищи (моллюсков) на дне моря. Только у зверей, имеющих травму или воспаление зубов либо челюсти, вибриссы остаются длинными с больной стороны, поскольку раненое животное ее бережет и не использует (рис. 6). В неволе вариантов больше: в зависимости от того, насколько активно конкретное животное использует центральную часть губной подушки, расположенные на ней вибриссы сильно (иногда полностью) стерты, в то время как на боковых поверхностях сохраняются. У иных особей на морде остаются лишь короткие прямые кончики.

Комплекс описанных признаков позволяет точно установить личность моржа.

Печать прошедших лет

Для того чтобы оценить стабильность признаков известных нам моржей, мы сравнили сделанные в разные годы фотографии одних и тех же животных, принимая во внимание только комплекс описанных нами особенностей морды и шеи каждого из них. Судя по фотографиям 1996–2003 гг. (Московский зоопарк), когда моржам было от 0 до 8 лет, их внешние черты менялись несущественно, и на фотографиях, сделанных с интервалом в 2–3 года, животные узнаваемы. Единственное затруднение возникло при идентификации животных в возрасте сеголетков, что связано как с качеством фото- и видеоматериалов 1996–1997 гг., так, вероятно, и с тем, что в этот период формировались индивидуальные признаки. Сравнение моржей из Ижевского зоопарка в 2010–2019 гг., когда животным было от 3 до 13 лет, показало, что их также легко узнать.

А как обстоят дела с долговременным сохранением признаков? Для того чтобы узнать это, мы сравнили портреты моржей Дины, Полосы и Одиннадцатого, сделанные в разные годы на протяжении 21 года — с 1998 по 2019 г. (рис. 7–9).

Рис. 7. Портрет самки моржа Дины в разные годы: сверху — вид справа, внизу — вид слева. За 1998 г. — фото автора, за 2003 г. — А. Шеремета, за 2018 г. фото: верхнее — Д. Рейнхарда (D. Reinhardt), нижнее — Ф. Биммера (F. Bimmer)

У Дины были выделены особые приметы, сохранившиеся в течение всей жизни: характерные морщины сбоку морды, двойная морщина над носовым отверстием, депигментированное пятно чуть ниже ушного отверстия слева, небольшой шрам рядом с носовым отверстием справа и длинноватые, закручивающиеся книзу вибриссы. Тот же стабильный комплекс признаков отличал моржиху Полосу: характерные морщины сбоку морды, шрам у глаза (слева) после пульпита, широкое пространство между вибриссами и морщинами у глаз, вибриссы прямые.

Рис. 8. Портрет самки Полосы в разные годы, левая сторона. За 1998, 2000, 2001 гг. — фото автора, за 2003 г. — фото А. Шеремета, за 2015 г. — Ф. Биммера (F. Bimmer), за 2019 г. — Э. Бютна (E. Büttner)

Однако у Одиннадцатого в период с 2002 по 2013 г. (возраст 6–17 лет) внешность изменилась значительно, что, по-видимому, обусловлено половым созреванием. Масса самца увеличилась, на шее появилась «грива». Его морда стала массивнее, старые морщины — глубже, но при этом сохранились шрам от пульпита около правого глаза и характерная складка перед носовым отверстием. Появились и новые морщины на коже: боковые складки соединились над носовым отверстием и превратились в глубокую борозду. В таких случаях необходимо периодически обновлять фотографию особи, чтобы иметь дополнительную информацию о возникновении морщин, шрамов, царапин или видоизменении прежних черт. Собственно, у изучаемых морских млекопитающих, как и у людей, должна происходить периодическая «замена паспорта», служащего для легкой идентификации «владельца».

Рис. 9. Портрет самца Одиннадцатого в разные годы: сверху — вид справа, внизу — вид слева. За 1998, 1999, 2002 гг. — фото автора, за 2013 и 2019 гг. — С. Сагэ (S. Saggau)

В 1997 г. Эрик Борн и его соавторы [10] выделили ряд признаков, по которым они идентифицировали атлантических моржей в природе: форма, относительный размер и положение бивней; рисунок потертости клыков и облома их концов; размер, расположение и рисунок продольных темных трещин и линий на клыке; рисунок кожных бугров (шишек) в области шеи и грудной клетки; рисунок депигментированных шрамов; морщины на лбу и шее. По этому комплексу коллеги различали не менее 44 моржей и встречи с одними и теми же животными отмечали на разных участках побережья Гренландии. Метод эффективен для работы с небольшими группами. Мы тоже использовали в своей работе два последних признака из числа названных, но остальные маркеры не всегда применимы в условиях неволи, поскольку, как уже отмечено, в этих обстоятельствах клыки часто удаляют. Даже рисунок кожных бугров в данном случае «не работает»: в природе шишки у самцов начинают появляться с 10 лет, и к 15 годам их достаточно много, однако, несмотря на половую зрелость самцов Одиннадцатого (возраст 23 года) и Энурмина (13 лет), шишек на шее у них нет. Заметим, что Одиннадцатый начиная с 2008 г. пять раз имел жизнеспособное потомство [17].

Итак, моржи, в отличие от других ластоногих, обладают редким волосяным покровом, что позволяет видеть морщины, депигментированные пятна, а также дефекты (шрамы, царапины, кожные поражения). Индивидуальность этих зверей проявляется в хорошо выраженных внешних признаках, расположенных как на морде, так и на теле. С возрастом облик моржей несколько меняется, а у самцов в период полового созревания он трансформируется значительно. С годами у животных добавляются новые складки кожи, пятна, шрамы и т.д., при этом сохраняются и старые отметины, поэтому для поддержания актуальности образа и наблюдений за динамикой внешности нужно периодически обновлять фотографии каждой особи.

В природе метод индивидуальной идентификации трудно применять к тихоокеанскому моржу, так как на берегу животные этого вида формируют многочисленные лежбища, количество особей может достигать нескольких десятков тысяч [15]. Звери отдыхают в плотных залежках, и возникают сложности как с фотографированием каждого из них индивидуально, так и с идентификацией столь большого числа объектов исследования. Однако этот метод прекрасно работает в случае наблюдений за небольшой группой моржей — например, живущих в неволе. Фотоидентификация позволяет составить каталог животных, содержащихся в океанариумах и зоопарках, устанавливать «личность» в случае передачи их в другие океанариумы и следить за их дальнейшей судьбой.

Автор искренне благодарна Анне Крюковой, Юрию Рубцову (Ижевский зоопарк), Ольге Марченко и другим коллегам — сотрудникам зоопарков и океанариумов — за предоставленные видео- и фотоматериалы.

Литература

1. Animal marking: recognition marking of animals in research. B. Stonehouse (ed.). Macmillan, L., 1978.

2. Kelly M. J. Computer-aided photograph matching in studies using individual identification: an example from Serengeti cheetahs // Journal of Mammalogy. 2001; 82(2): 440–449.

3. Weller D. W., Wursig B., Bradford A. L. et al. Gray Whales (Eschrichtius robustus) off Sakhalin Island, Russia: seasonal and annual patterns of occurrence // Marine Mammals Science. 1999; 15(4): 1208–1227.

4. McConkey S. D. Photographic identification of the New Zealand sea lion: A new technique // New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research. 1999; 33(1): 63–66. DOI: 10.1080/00288330.1999.9516857.

5. Hammond P. S., Mizroch S. A., Donovan G. P. Report of the workshop on individual recognition and estimation of cetacean population parameters // Reports of the International Whaling Commission. 1990; 12: 440.

6. Чернецкий А. Д., Краснова В. В. Структура репродуктивного скопления белухи Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) у острова Соловецкий (Белое море) по результатам фотоидентификации 2007–2013 гг. // Биология моря. 2018; 44(5): 337–346. DOI: 10.1134/S0134347518050066.

7. Forcada J., Aguilar A. Use of photographic identification in capture—recapture studies of Mediterranean monk seals // Marine Mammal Science. 2000; 16: 767–793.

8. Forcada J., Robinson S. L. Population abundance, structure and turnover estimates for leopard seals during winter dispersal combining tagging and photo-identification data // Polar Biology. 2006; 29(12): 1052–1062. DOI: 10.1007/s00300-006-0149-y.

9. Mackey B. L., Durban J. W., Middlemas S. J., Thompson P. M. A Bayesian estimate of harbour seal survival using sparse photo-identification data // Journal of Zoology. 2008; 274: 18–27. DOI: 10.1111/j.1469-7998.2007.00352.x.

10. Born E. W., Dietz R., Heide-Jørgensen M. P., Knutsen L. Ø. Historical and present status of the Atlantic walrus (Odobenus rosmarus rosmarus) in eastern Greenland // MoG Bioscience. 1997; 46: 1–73.

11. Fay F. H., Kelly B. P. Development of a method for monitoring the productivity, survivorship, and recruitment of the Pacific walrus population. Final Report, OCSEAP Study MMS 89–0012. Anchorage, 1989; 51.

12. Cornell L. H., Antrim J. E. Anesthesia and Tusk Extraction in Walrus // The Journal of Zoo Animal Medicine. 1987; 18(1): 3–6.

13. Розанова Е. И., Абрамов А. В., Смышнов А. В., Найденов А. И. Экстрация бивней у моржей (Odobenus rosmarus) // Морские млекопитающие Голарктики. Сборник научных материалов 5-й международной конференции (Одесса, 14–18 октября). М., 2008; 465–467.

14. Gage L. J., Negrini R., Negrini S., Quihuis D. Prevention of walrus tusk wear with titanium alloy caps // Proceedings of the 33rd annual conference of the International Association for Aquatic Animal Medicine. Albufeira, 2002.

15. Крюкова Н. В. Современное состояние группировок тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus divergens) на береговых лежбищах Чукотского полуострова. Дисс. ... канд. биол. наук. М., 2015.

16. Крюкова Н. В. Зубная система сеголетков тихоокеанского моржа (Odobenus rosmarus divergens) // Зоологический журнал. 2011; 90(11): 1385–1394. DOI: 10.7868/S004451341504008X.

17. Reichenbach H. Keeping and Breeding the Walrus at Hamburg’s Tierpark Hagenbeck // Internation Zoo News. 2015; 62(5): 359–371.

* Наблюдения за фокальными животными — продолжительные наблюдения за одним или несколькими животными одного вида, принадлежащими к большой группе.

** Сеголеток — животное, родившееся в этом году (возраст менее года); годовик — молодое животное на втором году жизни.

Береговые залежки моржей в ветреную погоду на мысе Ванкарем (Чукотка). Здесь и далее фото автора