Какого же цвета сердечки?

Максим Прасолов

«Квантик» №11, 2019

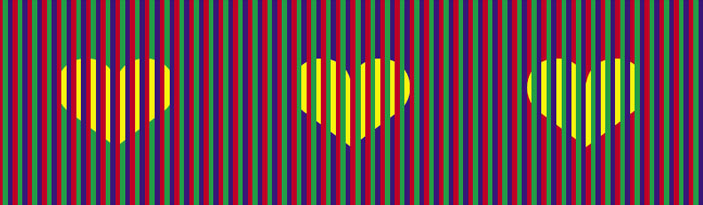

Почему из трёх жёлтых сердечек на рисунке 1, частично закрытых цветными полосками, только центральное кажется жёлтым? Похожие вопросы про сердечки и шарики были заданы в «Квантике» № 9 за 2019 год (с. 6). Попробуем разобраться.

Чтобы убедиться, какая полоска какого цвета на рисунке 1, закройте двумя листами бумаги всё, кроме самой полоски.

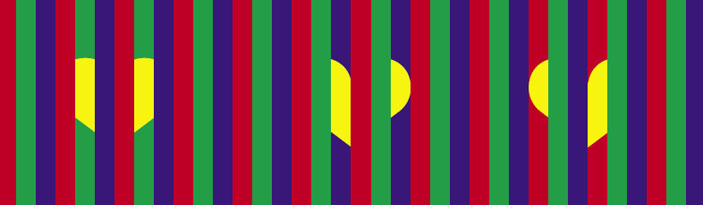

Рис. 2

Иллюзия пропадает, если уменьшить количество полосок, как на рисунке 2. Здесь каждое сердце распадается на два крупных куска, по которым мы без труда домысливаем остальное, выкидывая лишние полоски — как на рисунке 3, где мы видим три одинаковых жёлтых сердца, каждое на фоне своего цвета. Значит, чтобы иллюзия работала, ширина полоски должна быть маленькой.

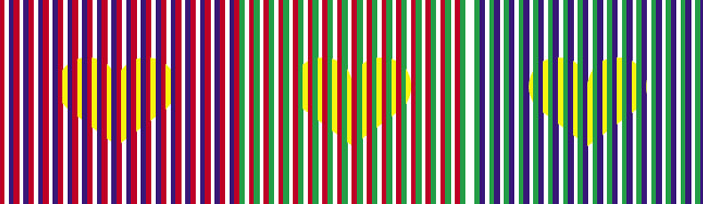

Рис. 3

Взгляните на рисунок 4. На первый взгляд сердечки разные, но несложно увидеть три одинаково жёлтых сердца на белом фоне, загороженных сетками разных цветов. И хотя мы изменили цвет только у полосок, не закрывающих сердце, иллюзия ослабла.

Рис. 4

Если накинуть на предмет прозрачную ткань (сетку от насекомых, фасадную сетку для строительных лесов), то его цвет сместится в сторону цвета ткани (сетки). Однако в некоторых случаях мы можем восстановить цвет предмета. Этому навыку мы учимся, когда определяем цвет предмета вне зависимости от освещения (от того, какого цвета лампы или фонари, что сейчас — день / сумерки / закат / лунный свет). Так и здесь мы восстанавливаем жёлтый цвет сердец.

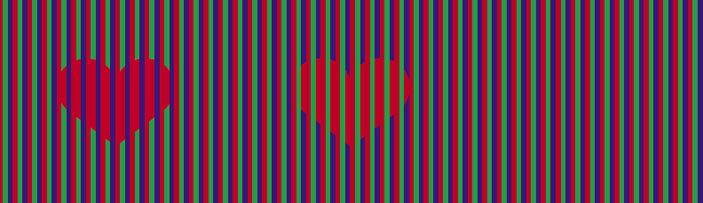

Что же мешает нашему мозгу определить на рисунке 1 цвет каждого фона, каждой из трёх сеток и «вычислить» исходный цвет каждого сердечка, сделав поправку на фон и сетку? Во-первых, непонятно, где проходит граница между фоном одного сердечка и другого — ведь всё равномерно заполнено полосками трёх цветов, чередующихся по циклу. Во-вторых, непонятно, как определить цвет каждого фона: для этого нужно сосредоточить взгляд на сердце, чтобы увидеть, полоски какого цвета не перекрывают сердце, а для трёх сердец одновременно это сделать невозможно. И в-третьих, мы не привыкли делать поправки на три разные сетки и три разных фона одновременно (обычно мы делаем поправку на одно текущее освещение). Рисунок 5 показывает, что третье препятствие имеет силу: первых двух препятствий там нет, но иллюзия сохранилась, хотя и ослабла.

Рис. 5

Итак, мозг не может определить цвет сердца на рисунке 1 лишь по цвету жёлтых полосок, так как полоски слишком тонкие, и не может воспринять сердце вместе с сеткой и фоном, чтобы сделать поправку. Всё, что мозгу остаётся, это определить цвет сердца «в среднем». Например, он видит, что от правого сердца пришло более или менее поровну жёлтого, зелёного и синего цвета. Это примерно соответствует равномерно жёлто-голубому сердцу. Фон же соответствует оттенку серого. С подобным смешением цветов мы сталкиваемся каждый раз, глядя на экран монитора: заданный цвет монитор получает, регулируя яркость тоненьких красных, зелёных и синих полосок. Или, например, песок кажется жёлтым, хотя каждая песчинка в отдельности может не показаться жёлтой (см. фото). Чем хуже зрение, тем больше смешиваются цвета (поэтому если вы в очках, то снимите их и увидите, что иллюзия на рисунке 1 усилилась). Чем меньше размер графического файла, тем более размытым будет изображение, и в случае рисунка 1 цвета полосок сместятся к «среднему» цвету их окружения.

Ещё пример определения цвета «в среднем» показан на рисунке 6. Почему он кажется разбитым на три квадрата? Если пристально рассмотреть картинку, можно заметить, что в правой её части красные ромбы чуть толще остальных, в центральной её части зелёные ромбы чуть толще, а в левой — синие. Однако мозгу не нужно разбираться в таких деталях: он видит, что справа красного цвета пришло в сумме больше, чем других цветов, и выделяет красноватый квадрат. Тем самым он делит картинку на три квадрата и видит, что правый квадрат в среднем краснее других, центральный — зеленее, а левый — синее.

Наш ответ на исходный вопрос: лишь сердце по центру кажется жёлтым, потому что на этой картинке цвет каждого сердца мы определяем как «средний» между цветами полосок, из которых оно состоит.

Рис. 7

А зачем вообще мозг подкрашивает сердце в какой-то цвет? Видимо, так он решает основную задачу зрения — распознавание объектов. Например, на рисунке 7, чтобы распознать сердце, ничего не нужно подкрашивать — оно выделяется своей полосатостью. Сердца почти не кажутся цветными, хотя они в точности такие же, как на рисунке 1, изменился лишь «фон». Чтобы восстановить иллюзию, нужно уменьшить видимую толщину полосок. Тогда нам одновременно будет сложнее уловить полосатость, и цвета полосок легче будут смешиваться. Для этого можно отдалить журнал от себя и посмотреть на картинку сбоку под маленьким углом.

Рис. 8

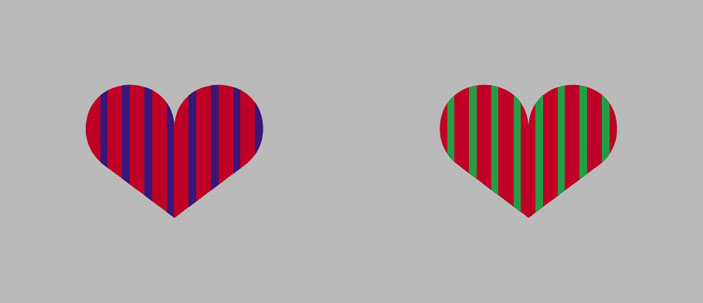

На рисунке 8 мы изменили жёлтый цвет сердца на красный, а на рисунке 9 — на зелёный. На каждом рисунке одно сердце из трёх пропало. А вот оставшиеся два, по мнению автора, отличаются сильнее, чем любая пара сердец на рисунке 1. Если у вас те же ощущения, попробуйте это объяснить. К слову, так как жёлтый цвет средний (в некотором смысле) между красным и зелёным, то рисунок 1 можно рассматривать как «среднее» между рисунками 8 и 9.

Рис. 9

В 2015 году в интернете появилось фото, вызвавшее бурное обсуждение и споры: кто-то видел на нём голубое платье с чёрными полосками, а кто-то — белое с золотыми (так называемый «Феномен синего или белого платья»). Иллюзия была основана на том, что мозг корректирует цвет объекта в зависимости от освещения и фона. Например, на рисунке 10 два сердца, абсолютно одинаково серые, кажутся разными по цвету.

Рис. 10

Сформулируем иллюзию трёх сердец в терминах платьев: восприятие цвета платья зависит от узора на этом платье. Например, на рисунке 11 два полосатых сердца одинаково красные, хотя цвет сердец кажется смещённым от красного в сторону цвета полос.

Рис. 11

Заметим напоследок, что наши рассуждения о силе иллюзии на картинках субъективны, да автор и не специалист по восприятию. Эффект, стоящий за иллюзией трёх сердец, назван в честь Манкера и Уайта, которые писали о нём в 70-х годах прошлого века. Много примеров иллюзии Манкера — Уайта см. на странице Дэвида Новика.

Художник Алексей Вайнер

Рис. 1