Космологические сенсации в затишье после штурма

Борис Штерн,

ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, главный редактор «ТрВ-Наука»

«Троицкий вариант — Наука» № 6(300), 24 марта 2020 года

В последнее время в СМИ часто мелькают сенсации из серии потрясения основ космологии. Причем большинство вытекают из реферируемых публикаций вполне профессиональных и зачастую известных ученых — это отнюдь не лженаука. Ниспровергающие сенсации вызывают энтузиазм миллионов, жаждущих крови научного истеблишмента во главе с Эйнштейном. Потом эти публикации подвергаются другими учеными критике разной степени резкости и забываются, но исправно возникают новые.

Что представляют собой основы современной космологии? Начнем с теорий и моделей. Концепция Большого взрыва уже давно имеет такой же статус, как шарообразность Земли, хотя там и там свои ниспровергатели. Но она сильно неполна — классическая модель Большого взрыва требует филигранно подобранных начальных условий. Несмотря на то, что мы явно видим последствия Большого взрыва, он долгое время оставался большой загадкой.

Следующим шагом стала теория космологической инфляции — экспоненциальное раздувание пространства Вселенной, происходившее за мгновения до Большого взрыва (в этой терминологии Большой взрыв — переход от инфляционной к горячей Вселенной). Инфляция подготовила «правильные» начальные условия, давшие ту пригодную для жизни Вселенную, которую мы наблюдаем.

Решив проблему начальных условий Большого взрыва и заодно проблему образования галактик, космологическая инфляция снова упирается в проблему в самом своем начале, но эта проблема не противоречие, не требование тонкой настройки начальных условий, а неизвестная физика. Сценарий космологической инфляции не единственный, но самый естественный и популярный способ объяснения происхождения Вселенной. Он предсказывает, что кривизна Вселенной ничтожно мала, а ее размер огромен, а также несколько других фактов, подтвердившихся наблюдениями.

Теперь о главных параметрах Вселенной. Прежде всего, это ее содержимое из трех основных составляющих разной природы.

- Обычная материя (всего около 4–5% содержимого).

- Темная материя, причем не какая-нибудь, а холодная, что значит ее давление было пренебрежимо мало в ранней Вселенной, когда начинали расти неоднородности (около 24–25% содержимого).

- Темная энергия. Эту субстанцию можно охарактеризовать как «весящий вакуум». Возможно, она — некоторое слабое физическое поле, пронизывающее Вселенную, постоянное в пространстве и времени. Ее удельный вес — 1 грамм в кубе с ребром 40 000 км (около 70% содержимого Вселенной).

Количественная модель, описывающая эволюцию Вселенной от Большого взрыва до наших дней, называется ΛCDM, где «лямбда» относится к темной энергии (ее действие идентично так называемому лямбда-члену в уравнениях Эйнштейна), а CDM — cold dark matter — к темной материи.

Как работает каждая составляющая? Обычная материя лежит в основе разнообразия, сложности и жизни во Вселенной. Темная материя позволила образоваться этому разнообразию, сгустившись в комки и создав потенциальные ямы для будущих галактик, — без нее бы они не получились. Сейчас она продолжает удерживать галактики и их скопления от разлета — непосредственно видна по динамике галактик и гравитационному линзированию.

Темная энергия заставляет Вселенную расширяться с ускорением. Такой же механизм работал и на стадии инфляции Вселенной: аналог темной энергии, раздувавший пространство в первые мгновения, называется «инфлатон»; механизм ускоренного расширения тогда и сейчас тот же самый, только масштаб совершенно другой.

Таким образом, у нас достаточно стройная и логичная картина устройства Вселенной, несмотря на то, что мы не знаем природы темной материи и темной энергии. Здесь подходит аналогия с неким зданием: мы понимаем, как работают его несущие конструкции, понимаем назначение его частей, но не знаем, из чего сделаны кирпичи и балки.

Какими данными подкрепляется эта картина?

Самое главное — карта реликтового излучения, точнее ее неоднородностей, — отличная карта, снятая микроволновыми космическими телескопами WMAP и «Планк». Из нее с хорошей точностью вытягиваются шесть основных параметров модели Вселенной, в том числе вклад каждой из трех вышеперечисленных составляющих. «Веревка», за которую вытягивается основная информация, — эффект акустических осцилляций: угловой спектр неоднородностей реликтового излучения идет пиками и провалами, самый высокий пик соответствует угловому размеру пятен около градуса — такие пятна наиболее контрастны (рис. 1).

Рис. 1. Угловой спектр температурных флуктуаций реликтового излучения. Красные точки — данные «Планка». Зеленым показана теоретическая кривая с доверительным интервалом, чувствительная ко всем трем видам содержимого Вселенной и к ее кривизне

Есть и дополнительные данные. Пожалуй, самые полезные из них относятся к крупномасштабной структуре Вселенной. Во что вылился вышеупомянутый пик на одном градусе? В масштаб около 150 мегапарсек в современной Вселенной. Нет ли на этом масштабе какой-нибудь особенности? Оказывается, есть: если построить функцию двухточечной корреляции галактик из цифровых обзоров неба, то как раз на 150 мегапарсеках получается пик — реликт звуковых волн, ходивших в ранней Вселенной. Этот пик, называемый BAO (baryon acoustic oscillation), дает независимую зацепку для уточнения параметров модели ΛCDM. Есть и другие зацепки, например, связанные со скоплениями галактик.

Итак, есть модель, хорошо согласующаяся с прецизионными данными, хорошо вписывающаяся в сценарий происхождения Вселенной (параметры, вытекающие из модели ΛCDM, соответствуют предсказаниям теории инфляции) и подтверждаемая наблюдениями современной Вселенной. Тем не менее регулярно появляются статьи, претендующие на опровержение этой стройной картины. Особенно много статей посвящено альтернативам темной материи.

Сравнительно недавно в «ТрВ-Наука» была опубликована статья Олега Верходанова [1], детально разбирающая две нашумевшие работы: [2], где ниспровергается темная энергия, и [3], где утверждается, что кривизна Вселенной отлична от нуля, что явно противоречило бы теории космологической инфляции. Обе работы сделаны профессионалами, включая выдающихся. Что с ними не так? Полезно кратко повторить те выводы, которые сделаны в статье Верходанова, сфокусировавшись на самых слабых моментах.

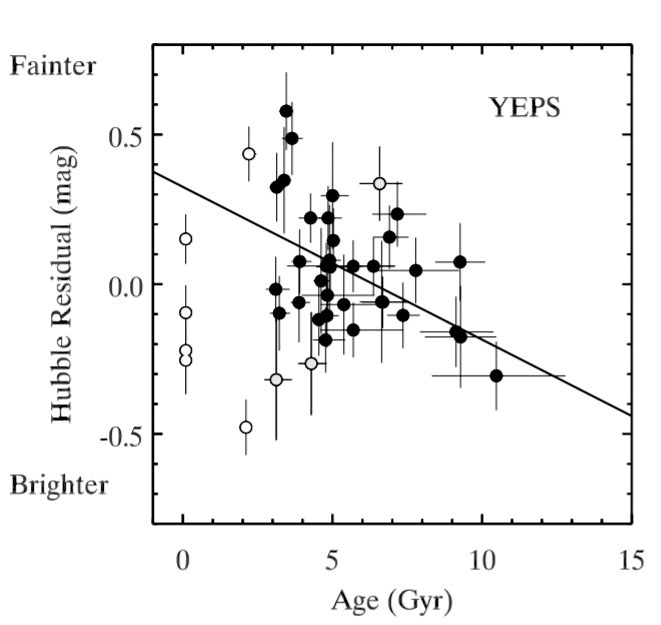

В работе [2] получены прекрасные спектры галактик, где вспыхивали стандартные сверхновые, это высокопрофессиональная часть работы. Дальше утверждается, что они видят четкую корреляцию яркости сверхновых с возрастом галактик, в которых они вспыхнули. И утверждается, что именно эта корреляция может имитировать ускоренное расширение Вселенной, зарегистрированное по сверхновым.

Соответствующая корреляция изображена на рис. 2, прямая показывает линейную регрессию точек. Утверждается, что если не учитывать светлые точки, то корреляция между возрастом галактики и яркостью сверхновых значима на уровне достоверности 99% (что, вообще-то говоря, мало). А почему выброшены светлые точки? Потому что это не те (non-genuine) галактики раннего типа. Это уже называется «манипуляция с выборкой», в этом случае встают вопросы: «надо ли выбрасывать?» и «где талию будем делать?». Если не выбрасывать светлые кружки, то на рис. 2 вообще не остается значимой корреляции.

Рис. 2. Зависимость яркости сверхновых Ia от возраста родительской галактики из работы [2]. Светлые кружки исключены из анализа из-за типа родительской галактики. Прямая линия — линейная регрессия точек, ошибка наклона ≈ 50%

Это сомнительная часть работы, но вполне в духе современных традиций работы с данными. Однако особых претензий к статье нет, ее название и выводы адекватно отражают результат. Претензии есть к последовавшей PR-кампании. Цену этой кампании можно понять, сравнив качество данных, представленных на рис. 1, свидетельствующих о темной энергии, и представленных на рис. 2, служащих основой ее опровержения. Кроме того, темная энергия лишь исторически связана со сверхновыми звездами. Гораздо точнее и надежнее она определяется из спектра неоднородностей реликтового излучения.

Следующий двойной удар по космологической парадигме нанесли очень известные космологи: Джо Силк, Алесандро Мельхиори и с ними Элеонора Ди Валентино — первый автор в статьях. Первая из их статей [3] пытается решить реально наблюдаемое противоречие: так называемое аномальное линзирование — пики спектра на рис. 1 при малых угловых масштабах (низкие пики справа) шире, чем получается в модели ΛCDM.

Уширение возникает за счет гравитационного линзирования реликтового излучения, но проблема в том, что эффект сильнее, чем дают расчеты. Чтобы снять эту проблему, авторы заложили в подгонку данных положительную кривизну Вселенной. У них получилось: действительно, аномальное гравитационное линзирование объяснено, но какой ценой?! Скорость расширения Вселенной (постоянная Хаббла) у них переместилась в совершенно нереальную область — слишком малое значение, противоречащее всему остальному, предсказание для упомянутых выше барионных акустических осцилляций в современной Вселенной тоже уехало не туда и, главное, «отправилась на свалку» космологическая инфляция, которая предсказывает нулевую кривизну (впрочем, есть витиеватые модели с ненулевой кривизной). Этот случай хорошо разобран Михаилом Ивановым [4].

Следующая работа этих авторов опубликована в архиве электронных препринтов [5]. Смысл ее прост: если взять данные «Планка» и определенные наборы данных по измерению постоянной Хаббла и по сверхновым, то опять возникают противоречия. В этих противоречиях авторы обвинили ΛCDM и попытались ее модифицировать.

Для этого они к традиционным шести свободным параметрам добавили еще четыре и попытались найти их оптимальные значения методом максимального правдоподобия. Опять получилось, что наборы данных по измерению постоянной Хаббла предпочитают положительную кривизну Вселенной и указывают на то, что темная энергия на самом деле — фантомная энергия, которая в далеком будущем произведет Большой разрыв — популярную журналистскую страшилку. А если взять определенный набор данных по сверхновым, то к вышеперечисленным особенностям добавляется еще и аномально малая постоянная Хаббла.

Это вполне плодотворная деятельность, не выходящая за рамки науки, пока пропаганда остается в стороне. Выводы в этих двух работах совершенно нормальные: разные данные противоречат друг другу в рамках общепринятой космологической модели, поэтому надо разбираться — то ли данные косые, то ли имеет место статистическая флуктуация, то ли общепринятая модель нуждается в ревизии. Но уже на уровне заголовков статей появляется тенденциозность: «Космическое разногласие: „Планк“ и данные по светимости исключают ΛCDM» [5]. А на уровне пресс-релизов, интервью и средств массовой информации начинается полная разнузданность, например: «Темной энергии не существует? Новые свидетельства, опровергающие принятую модель устройства Вселенной» — такой заголовок дала компания BBC (по поводу работы [2]).

Противоречия между разными типами данных — факт. Наиболее известно противоречие в измерении постоянной Хаббла: по данным коллаборации «Планк» получается H0 = 67,66±0,42 км/с/Мпк, по сверхновым H0 = 73,52±1,62 км/с/Мпк — оно обсуждается в более ранней статье Олега Верходанова [6]. Те противоречия, что раскопали Ди Валентино, Мельхиори и Силк, — тоже, скорее всего, реальны, хоть и не столь значимы.

Почему я полагаю, что причину неувязок надо в последнюю очередь искать в модели ΛCDM? Потому что это весьма простая и естественная модель, а предлагаемые модификации — своего рода чрезвычайщина, что кривизна, что фантомная энергия. Напомним известное изречение, приписываемое Карлу Сагану: «Чрезвычайные заявления требуют чрезвычайных свидетельств». Все разногласия в данных не только не чрезвычайны, но и недостаточно значимы — уровень достоверности разногласий, найденных в перечисленных работах, около 0,99, что очень мало для астрофизики. Достаточно чуть-чуть недооценить ошибки измерений, и вот вам две девятки. Кроме того, все данные могут содержать систематические ошибки, где-то могут всплыть статистические флуктуации — данных много, параметров много, распределений много, флуктуации на уровне двух девяток и выше просто должны быть. На самом деле модель ΛCDM — не гранитный монумент и допускает модификацию. Например, вместо холодной темной материи может подойти смесь холодной и теплой, вместо незыблемой темной энергии может оказаться меняющаяся во времени и пространстве «квинтэссенция» — всё это повод добиваться повышения точности измерений.

Сенсационные всплески вокруг умеренных противоречий в космологических данных легко объяснить. Более полувека в космологии продолжался период триумфального натиска и штурма. И совсем недавно он закончился: «Планк» предоставил великолепные данные, подтвердившие самые естественные предсказания космологов. Вроде победа. Но что делать той армии научных работников, которая эту победу обеспечила? Выискивать оставшиеся косяки и вылизывать процедуры измерений? Но достойно ли это славных воинов? Поэтому нас ждут новые сенсации, ведь тяга потрясать основы неистребима.

Литература

1. Верходанов О. О темной энергии замолвите слово // ТрВ-Наука. 2020, № 2.

2. Kang Y., Lee Y.-W., Kim Y.-L., Chung C., Ree C. H. Early-Type Host Galaxies of Type Ia Supernovae. II. Evidence for Luminosity Evolution in Supernova Cosmology // Astrophysical Journal, accepted.

3. Valentino E. Di, Melchiorri A., Silk J. Planck evidence for a closed Universe and a possible crisis for cosmology // Nature Astronomy (2019), arXiv: 1911.02087.

4. Иванов М. Астрономы доказали, что Вселенная замкнута. Что? Нет! // N+1, 8.11.2019.

5. Valentino E. Di, Melchiorri A., Silk J. Cosmic Discordance: Planck and luminosity distance data exclude LCDM.

6. Верходанов О. Есть ли проблемы с согласованием скорости расширения Вселенной? // ТрВ-Наука. 2019, № 11.

-

Правильное истолкование результата опыта Майкельсона-Морли (https://zen.yandex.ru/media/id/5aa8f011fd96b115a701bda6/opy

t-maikelsonamorli-chto-on-pokazal-5d6b6801394b2a00ada92305) доказывает незыблемость Классического Закона Сложения Скоростей (КЗСС), вопреки поправшему здравый смысл релятивистскому закону сложения скоростей. «Константа» скорости света закрыла нам правильное понимание механизмов Мироздания.

Наука без хорошей теории слепа, вооружённая ложной – заумна.

Сразу следует указать, что юному Альберту было всего около 8 лет, когда в сознание научного сообщества внедрилось заблуждение, конечным итогом которого было становление СТО Эйнштейна.

Лоренц, Фитцджеральд, Пуанкаре – три кита релятивизма. Это их, чисто математические изыски, с привлечением известных парадоксов, «нагнув» пространство, время и КЗСС, согласовали теорию «светоносного» эфира с отрицательным результатом опыта Майкельсона-Морли.

Переняв преобразования Лоренца-Пуанкаре до последней запятой, СТО Эйнштейна только формально отказалась от «светоносного» эфира и окончательно ввергла науку в глубочайшее болото релятивизма.

Прямой альтернативой эфиродинамике является баллистический (истинно квантовый) принцип распространения света, механизм которого осуществляется стандартными частицами, энергия которых является функцией их скорости относительно источника, или наблюдателя, при незыблемости КЗСС. Электрон, позитрон, знакопеременный (!) фотон – три состояния этой частицы. Фотонное состояние является наиболее инертным, когда взаимодействия с другими частицами происходят только в резонансных состояниях. Таким образом, отказ от «светоносного» эфира в баллистической теории однозначен. Свет вещественен и это позволяет ввести в обиход современного естествознания пятое – лучистое – состояние вещества, обладающее максимальными степенями свободы трансформации по всем параметрам.

Свет и есть эфир-первовещество, нулевой элемент периодической системы Менделеева. Для такого эфира не подходят ни газо-, ни гидродинамические аналогии и законы. Это же состояние вещества можно назвать стоическим Хаосом - "Ничто", из которого рождается всё.

Источниками энергии излучения Солнца и звёзд, в первую очередь, являются: поглощение, трансформация и переизлучение вселенских излучений, в самом широком, принципиально ничем не ограниченном спектре. Сюда же вписывается механизм гравитации (по Ле Сажу – подталкивание массивных тел друг к другу в силу взаимного экранирования вселенских излучений) и инерции.

Тороидальная модель электрона придаёт ему дипольность. Представьте себе тор, глядя на который с фронта, мы видим его вращающимся по часовой стрелке, а его внутреннее отверстие «всасывает» пространство. А с тыла мы увидим вращение тела тора против часовой стрелки и «фонтанирующую» сердцевину. В этой аналогии смысл "разности" электрического заряда и мы получаем неразрывную связь вещества с антивеществом, не разнося их ни во времени, ни в пространстве (барионная симметрия).

Теперь представьте два одинаковых пластиковых стаканчика, когда два стыкующихся донышка, или наливных отверстия, не дадут слиться стаканчикам в «одно целое» и в этом состоит смысл того, что одноименные заряды отталкиваются. А вот встреча донышка с наливным отверстием не воспрепятствуют «слиянию» двух стаканчиков в «одно целое». И мы плавно переходим к магнитной модели элементарных частиц тяжелее электрона - http://ritz-btr.narod.ru/BTR-3.pdf (стр. 250-347).

А вот под каскадным «сальто-мортале» этой частицы, мы вполне можем усмотреть такое явление, как знакопеременную и, тем самым, "нейтральную" частицу – фотон. То есть, старый добрый электрон, ось внутреннего вращения которого, на орбите в атоме, всегда направлена по касательной, что даёт дополнительный импульс вращения, в зависимости от скорости и диаметра орбиты электрона в атоме вещества и сохраняет его при движении по лучевой прямой. Так же становится ясным, что при прохождении такой частицы через щели, разделы сред, при отражении (рассеивании) от поверхностей многое будет зависеть от того, каким "боком" эта частица встретится с препятствием. Отсюда "волновые" эффекты, неопределённость Гейзенберга, эффект туннелирования и прочие эффекты квантовой механики.

В свою очередь, электроны взаимодействуют между собой по тем же классическим законам и посредством частиц настолько меньших электрона, насколько электрон меньше галактики, что мы и воспринимаем как физические поля.

Наибольшая, радиально сходящаяся, плотность потоков излучений достигается в горнилах центров галактик и там синтезируется тяжёлое протозвёздное вещество. Далее только распад, по мере удаления от центра на периферию, сгустки протозвёздного вещества начинают делиться на кратные звёздные, а следом и протопланетные системы. Признаками такого деления являются все короткопериодические источники излучения. Распад продолжается до фотонного состояния, что и замыкает круговорот вещества во вселенной.

Вселенная никогда не взрывалась, из любой точки бесконечного (трёхмерного) пространства вселенной мы будем наблюдать её, примерно, как и сейчас, сто и двести млрд. лет назад и вперёд. Для трансформации оптического излучения в «радио» или «рентген», в результате эффекта Доплера, совсем не нужны субсветовые скорости. Во вселенной нет никакой зависимости от «постоянной Хаббла», поэтому оценки расстояний и, соответственно, других характеристик являются крайне противоречивыми.

Вот таким образом мы и получаем всю гамму явлений наблюдательной астрономии. Наблюдение удаляющихся галактик кардинально отличается от наблюдения приближающихся. В первом случае мы будем наблюдать в оптическом диапазоне всё более глубокие структурные элементы ядер галактик (последовательно: сейфертовские галактики, радиогалактики, квазары) с окружающей их обширной зоной радиоизлучения. А во втором случае мы будем наблюдать проявившуюся в оптическом диапазоне, диффузно излучающую в радио- и инфракрасном диапазонах, обширную массу гало галактик, скрывающую так необходимые нам для идентификации линии излучения с «синим» смещением в спектре основной звёздной массы галактики. Сюда можно отнести значительный процент гигантских эллиптических галактик, с избыточным рентгеновским излучением. Наблюдатель, находящийся в системе отсчёта радиогалактики, «взрывающейся», квазара или эллиптической галактики, будет наблюдать нашу галактику, соответственно, как радиогалактику, «взрывающейся», квазаром или эллиптической. Это можно назвать принципом вселенского зеркала.

В этой же плоскости лежит и решение парадоксов: Ольберса, Зеелигера, тёмных массы и энергии, и многое другое.

http://ritz-btr.narod.ru/Maslikov/maslikov.html

Избранное

См. также

_200.jpg)

Борис Штерн