«В тюрьме нет необходимой для работы математической среды»

Интервью с Азатом Мифтаховым

«Троицкий вариант — Наука» № 4(298), 25 февраля 2020 года

Азат Мифтахов через своего адвоката ответил на вопросы «ТрВ-Наука».

— Что для тебя математика? Что в ней больше всего нравится?

— Для меня математика — это прежде всего процесс решения интересных задач. Особенно нравится, когда ты решаешь задачу по-своему, своим способом, и твой подход оригинальный. Для меня этот процесс самый кайфовый. Именно это я больше всего люблю в математике.

— Как ты вообще пришел в математику? С какого времени начал заниматься?

— Всё очень просто. Когда я учился в четвертом классе, в нашей обыкновенной школе № 2 в Нижнекамске проводились разные олимпиады. Других ребят брали на олимпиады, а меня никто не брал. А мне было интересно. И была олимпиада «Кенгуру»: платишь 50 рублей, и кто угодно в ней может участвовать. Как правило, многие платили деньги для того, чтобы на уроки не ходить. Так я впервые поучаствовал в олимпиаде. Не занял никакого места, но мне понравился сам факт участия и соревновательный дух. Тем более что получил какой-то поощрительный приз.

У учительницы в классе была книжка с задачками для олимпиад. Я втихаря от нее брал эту книжку и решал все задачки, которые там были. Все их перерешал, мне было интересно.

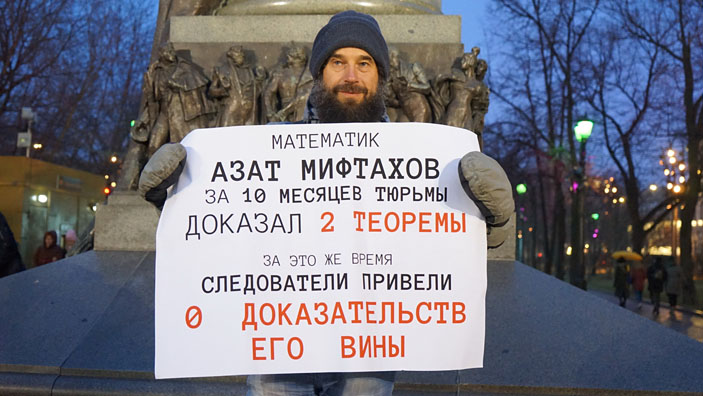

Дмитрий, активист на декабрьском пикете в Москве в поддержку Азата. Фото Н. Деминой

И потом, когда я стал учиться в пятом классе, моя учительница Энже Ильдусовна, она была математиком в этой школе № 2, заметила, что у меня есть интерес к математике. Таких ребят в классе было несколько. Она стала обращать внимание именно на нас. Но поскольку между нами была определенная конкуренция и детская зависть, то учительница, чтобы не показывать другим ребятам, что как-то меня выделяет, давала мне читать журналы «Квант» и другие, из которых я черпал для себя дополнительную информацию.

Она предложила мне поучаствовать в олимпиадах школьников, так я впервые принял участие в республиканской олимпиаде.

Заявление Американского математического общества о деле Азата Мифтахова

Американское математическое общество выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг Азата Мифтахова, молодого математика из Москвы (Россия).

Азат — слушатель последнего года аспирантуры мехмата МГУ и политический активист. В феврале 2019 года он был арестован и обвинен в террористической деятельности и производстве взрывчатки. Эти обвинения были вскоре дезавуированы, но он все равно находится в СИЗО, теперь из-за обвинения в хулиганской акции, результатом которой стало разбитое окно здания партии «Единая Россия».

В прессе и активистами правозащиты сообщались многие беспокоящие нас свидетельства нарушений должного правового процесса по отношению к нему. Они включает в себя пытки, запугивание его родственников со стороны полиции, а также грязную гомофобную кампанию в некоторых СМИ. Ему также было отказано в доступе к научной работе. Нам трудно понять, почему обвинения в вандализме легкой степени тяжести ведут к году содержания под стражей и другим вышеуказанным последствиям. «Мемориал», старейшая российская правозащитная организация, включила Азата Мифтахова в список политических заключенных.

Российское правительство недавно направило большие средства на создание международных центров математических исследований на территории России. Эти усилия могут быть успешными только в том случае, если полностью уважаются и защищаются законом права каждого члена академического сообщества, независимо от его политических убеждений, сексуальной ориентации или этнической принадлежности.

Мы требуем, чтобы суд над господином Мифтаховым был справедливым и полностью открытым и чтобы во время содержания под стражей с ним обращались гуманно. Мы продолжим пристально следить за этим делом, так же как за общей ситуацией по отношению к соблюдению прав человека наших коллег-математиков.

Принято в январе 2020 года Советом АМО, призванным выражать мнение Американского математического общества.

— Чем тебе запомнилось участие в республиканской олимпиаде?

— Для меня это был такой определенный негативный опыт.

— Почему?

— На той олимпиаде я не попал даже в двадцатку. Причем самое обидное было, что ребята, с которыми я приехал на олимпиаду из своего же класса, заняли там 17-е место, а я даже в двадцатку не попал. Меня это сильно задело и мотивировало заниматься еще больше. Мне захотелось доказать, что и я что-то понимаю в математике. Я стал еще больше заниматься. Меня интересовало всё, что происходит в математике. Энже Ильдусовна меня поощряла, помогала мне, видя мои способности. И потом она предложила преподавателю по математике из специализированной гимназии, чтобы он мне помогал, готовил меня к олимпиадам.

И потом этот преподаватель, Равиль Ниязович Алишев, пригласил меня учиться в математический специализированный лицей-интернат № 24 в Нижнекамске. С этого момента я уже занимался математикой глубоко.

Михаил Финкельберг, профессор Сколтеха и ВШЭ на декабрьском пикете в Москве в поддержку Азата. Фото Н. Деминой

Это было интересно, потому что я был в среде ребят, которых тоже увлекала математика, которым это было интересно, и мы могли обсуждать, у нас были общие интересы. Вся эта среда, атмосфера, в которой я находился, способствовала тому, что я всё больше узнавал о математике.

Это был татарско-турецкий лицей с математическим уклоном. До конфликта с Турцией там работали преподаватели из Турции, которые преподавали нам и турецкий и английский языки, а потом эти преподаватели все были удалены, хотя преподавание турецкого и английского было очень интересным. Сказали, что эти преподаватели «проповедуют религию и склоняют к созданию единого исламского государства». Их всех из лицея депортировали обратно в Турцию.

Этих преподавателей не осталось, но я с этого момента уже не отвлекался от математики. Я очень многим обязан своим первым преподавателям, которые у меня были. Энже Ильдусовне, первой учительнице, которая заметила мой интерес к математике, и преподавателям, которые были в специализированной гимназии, которые помогали мне изучать математику, особенно Равилю Алишеву.

— Как ты поступил в МГУ? По ЕГЭ или по олимпиадам?

— По олимпиадам. Я участвовал в трех общероссийских олимпиадах (2008–2010), причем занимал призовые места, и это участие повлияло на поступление, оно давало автоматическое право на поступление в МГУ.

— Как складывалась учеба на мехмате МГУ?

— МГУ, конечно, очень многое мне дал. Один лектор повлиял в том плане, что убедил, что я должен заниматься математикой как исследователь, а не как олимпиадник. Конечно, олимпиады — это важно и интересно, но там в определенной степени всё предопределено и есть варианты решения задач. Он рассказал, что математика открывает более широкое поле деятельности, и это более серьезно, чем решение задач на олимпиаде. Одно дело — олимпиада, другое дело — наука. И я сделал ставку на науку, потому что решил, что это более фундаментальное дело, на что стоит тратить свою жизнь.

Преподаватель факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Лаврентин Арутюнян:

Азат проучился в аспирантуре год, соответственно занимался научной деятельностью не так долго. Поэтому еще рано говорить о каком-то значительном вкладе или богатом научном пути.

Однако можно взглянуть на его публикацию, недавно появившуюся на сайте препринтов arxiv.org. Кстати, в появлении такой публикации в условиях ограничения свободы с технической точки зрения нет ничего удивительного. Дело в том, что в разговоре двух специалистов изложить идею доказательства какой-то новой теоремы нередко можно буквально парой фраз, а при несколько более длительном общении будет нетрудно передать основные детали доказательства, так что специалисту не составит большого труда восстановить доказательство полностью.

Лаврентин Арутюнян, профессор ВШЭ на декабрьском пикете в Москве в поддержку Азата. Фото Н. Деминой

Сразу отметим, что эта статья «On barycenters of probability measures» («О барицентрах вероятностных мер») относится к области фундаментальной математики.

Особенностью фундаментальной математики является то, что у таких теорем часто нет прямолинейных и однозначных приложений к реальности. Скажем, многим на уроках геометрии рассказывали, что геодезисты, загадочно стоящие у своих треног, измеряют расстояния и высоты рельефа вокруг себя. При этом геодезисты пользуются несложной планиметрией: представляют, что треногу с какой-то отдаленной точкой соединяет отрезок, строят нужные для расчетов треугольники. Поэтому можно сказать, что объекты планиметрии в представлении обывателя легко «материализуются» в реальности.

В фундаментальной же математике рассматривают некоторые идеальные математические объекты, которые не всегда можно однозначно связать с каким-то «предметом» из реальности. Это одна из причин, по которой далеко не всегда можно назвать конкретного человека (вроде геодезиста), который является выгодополучателем тех или иных теорем. Но этот же изъян может неожиданным образом оказаться и преимуществом, о котором мы поговорим чуть ниже.

Рассмотрим какое-нибудь произвольное слово из названия статьи. Допустим, слово «мера». Что такое мера? Первое, что приходит в голову, — это литры или килограммы. Но бывают и другие меры. Скажем, в сантиметрах тоже можно измерять меру (длину) чего-либо, и даже в цельсиях мы можем находить меру теплоты (части подмышки, соприкасающейся с наконечником градусника).

Мерой в математике называют то, каким образом что-либо распределено: когда речь о килограммах, это то, как располагается масса в пространстве, когда речь о теплоте, это то, в каком месте какая температура имеется. Если обратиться к физике и озаботиться измерениями электричества, то мера показывает, сколько заряда находится в данном месте. Есть и примеры, которые куда меньше связаны с физикой: скажем, распределение выигрышей в лотерее — это мера, показывающая, сколько имеется везунчиков с выигрышем в миллиард, а сколько людей ничего не получат.

Мерами пользуются также и на бирже: можно изучать, какая мера тех или иных траекторий индексов, чтобы, например, пытаться автоматически их предсказывать. Кстати, в последних двух примерах чаще употребляют термин не «мера», а «вероятность»: лотерею можно описать шансами получения того или иного выигрыша (хотя это чаще всего проигрыш), а стратегию биржевой торговли можно описывать шансами получить на выходе ту или иную сумму денег. Вероятность — это и есть вероятностная мера в математике (что проливает свет на еще одно из слов в названии).

Как мы видим, одно и то же слово из фундаментальной науки может обозначать совершенно разные вещи в жизни. В этом состоит универсальность фундаментальной науки: доказанные теоремы можно затем применить в самых разных, порой неожиданных ситуациях. Это как раз и есть то самое преимущество: да, у этих абстрактных объектов не всегда есть близнецы из реального мира, но зато они находят свое отражение во многих достаточно разных объектах реальности.

Рассмотрим еще пример. Скажем, термин «барицентр». Когда идет речь о распределении массы, обычно говорят «центр масс». Центр масс возникает, когда официант пытается удержать поднос на одном пальце: чтобы поднос не упал, центр масс подноса должен попасть на кончик пальца. Разумеется, центр масс будет зависеть от расположения еды на подносе.

При этом если вместо массы взять другой тип мер — распределение вероятностей, то барицентр уже будет математическим ожиданием (скажем, выигрыша). То, сколько в среднем вы получите, участвуя в том или ином мероприятии («прибыль» может быть и отрицательной, как, например, происходит в случае лотерей). Если же рассмотреть распределение траекторий биржевых индексов, то окажется, что барицентр — это уже траектория, которая является самой типичной, отражает общие тенденции рынка.

— После окончания МГУ ты поступил в аспирантуру?

— Да.

— Что тебе нравится из областей математики?

— Теория вероятностей, теория случайных процессов, стохастические дифференциальные уравнения, теория банаховых пространств.

Дэнни Кулинич, активист движения «Декоммунизация» на декабрьском пикете в Москве в поддержку Азата. Фото Н. Деминой

— Что тебе еще интересно помимо математики?

— Я очень люблю читать, люблю музыку.

— Есть ли в условиях СИЗО возможность для занятий математикой?

— Я стараюсь заниматься, но это сложно, потому что литературу, которую мне передают, публикации и даже переписка с коллегами по математике не дают возможности и не могут заменить математическую среду, которая возникает только при живом общении. Здесь, в тюрьме, нет возможности дискуссии и диалога. Здесь нет математической среды, которая способствовала бы математической деятельности.

Читайте также интервью со Светланой Сидоркиной, адвокатом Азата Мифтахова, на сайте «Троицкого варианта».

-

Справедливости ради, нужно отметить, что пока что этот парень совсем не математик, а просто студент (ну, пусть аспирант), изучающий математику.

-

Математик. Потому что он уже отметился как автор своего результата. Это главное, а не наличие диплома.

-

Отметиться-то он отметился, но только не как математик.

Математик должен отмечаться в каком-то рецензируемом научном журнале. А этого у него пока нет.

-

-

-

Только вот сидят, те, кто НЕ нарушил!!! А те кто наворовал миллионы, или убил по пьяной езде десятки человек спокойненько наслаждаются свободной жизнью. Как это соотносится с нарушением закона?

Или Вы считаете "понятия" главнее закона?-

Суд разберется. Березовский между прочим тоже был математик и даже настоящий академик аж самой ан ссср и потом ран, наворовал много тем не менее и занимался махинациями разными. Зачем вовлекать в дело общественность которая абсолютно ничего не знает об уголовном деле? Очевидно чтобы несведующая толпа поддержала не глядя на факты.

-

-

Ну пошла писать губерния. Уверен, что вы не знаете количество досудебных отказов от возбуждения дел, и сравниваете мягкое с теплым.

-

Я писал не про досудебные отказы, а про суд. PS "губерния" и "уверен что вы не знаете" - необязательные обороты в нормальной беседе.

-

Вы же сравниваете наш суд и американский? А это некорректно. У нас в суд дела поступают после тщательного исследования всех обстоятельств дела, а у них по каждому чиху судятся, да еще обвинение специально улики припрятывает, чтобы потом на суде их вывалить. Иными словами, у нас до суда доходят дела с весомыми уликами, а у них все судятся со всеми, на радость адвокатам и прокурорам. Судебные системы совершенно разные, и то, что у нас называется судом, и то что у них называется судом - это разные вещи. И сравнивать их некорректно.

У нас попасть под суд - это беда и позор. А у них - обычное дело. -

VladNSK

, вы совершенно не знаете, что такое российский суд, когда дело касается политики. Это я ответственно заявляю, как человек, прошедший через десятки заседаний сам, как человек, реальные (офлайновые) друзья которого прошли суммарно через тысячи судебных заседаний, читающий СМИ, освещающие судебные заседания.

Вот пример из личного опыта, каких я много могу привести. Но по сути они одинаковы. Я гуляю один, сам по себе. Видя на площади (в 5 минутах ходьбы от своего дома) скопление народа, достаю подписные листы и собираю подписи в защиту памятника истории и культуры (это его официальный статус, чтобы вы не подумали дурного). Увлечённый этим делом, не замечаю, как площадь пустеет, опять остаюсь один, а неподалёку от меня людей заносят в автозак. Видя это, кладу листы обратно, монтирую смартфон на селфи-палку и начинаю спокойно снимать происходящее. Людей приводят и приносят не с площади, а откуда-то из-за станций метро.

Через некоторое время ко мне подходят сзади полицейские, которые перед этим прошли от автозака мимо меня за очредными задержанными, но передумали далеко ходить, и ничего не говоря, не отвечая на мои вопросы, ведут меня в автозак.

На суде у меня трое (!) опытных (!) защитников (это мои друзья). Они показывают суду море нарушений в протоколах, начиная с отказа полиции допустить ко мне защитника (есть видео подачи мной соответствующего ходатайства, есть зарегистрированное заявление и ходатайство от защитника) и заканчивая тем, что меня якобы задержали в толпе граждан, подходивших к площади с противоположной стороны. Есть полицейское видео, на котором меня нет и быть не может, потому что я подошёл к площади с другой стороны (и дальше не пошёл). Но ведь и у меня были фотографии моей прогулки (вдали от той толпы) и видео задержаний (в том числе и моего задержания), которое я показал судье, которая его внимательно посмотрела, выслушала мои объяснения. Короче, железные доказательства моей честности, невиновности и десятка фактов лжи полицейских Суд продолжался часа полтора — что поделать, трое защитников, которым, как и мне, было, что сказать. Решение суда — я виновен, 15 суток ареста.

Это не уникальное, а самое обычное решение по подобным обстоятельствам абсолютной невиновности.-

Хм, вот вы очень много чего абсолютно несущественного написали, а самого главного - в чем вас обвинили - так и не сказали. Тут два варианта: либо вы нас тут всех за дураков держите, либо, извините, сами-с из них-с.

И да, прочитав ваши перлы, сразу вспоминаешь старый анекдот: "Господин, судья! Я не виноват! У меня трое (!) опытных (!) защитников. Полицейские передумали далеко ходить, и ничего не говоря, не отвечая на мои вопросы, увели меня в автозак. А теща - она чистила апельсин, уронила ножик, нагнулась за ним, подскользнулась, да и напоролась с ходу на нож. И так семнадацать раз."

-

-

-

-

Я писал не про досудебные отказы, а про суд.

Такого рода утверждения ясно говорят о том, что вы не в теме. Сам факт, что сначала было досудебное расследование, а потом отказ от возбуждения дела, говорит о том, что а) человека подозревали, б) его оправдали, не дожидаясь суда. Поэтому нужно учитывать всё, а не то, что вам выгодно из пропагандистских целей.

-

-

-

-

-

Отсутствие оправдательных приговоров росто означает что суд ни в чем не разбирается, а просто переписывает обвинительное заключение в приговор.

-

Ну, во-первых, наличие обвинительного заключения - это уже не мало. Без обвинительного заключения даже Чикатило было бы невозможно привлечь к суду.

Во-вторых, не надо тут врать об отсутствии оправдательных приговоров. Они есть.

И кстати, если суд признал виновность подсудимого, то вполне естественно, что в решении суда будет повторено обвинительное заключение - это должно быть понятно каждому, кто умеет логически мыслить.-

Да,погорячился. Есть оправдательные приговоры. Меньше1%. Значит у нас следствие так чотко работает. Органы не ошибаются.

-

Вам русским языком написали, что процент оправдательных приговоров - это сферический конь в вакууме. Этот показатель в отрыве от всей системы - ничего не значит.

Несмотря на то что оправдательных приговоров в РФ около 1%, обвинительных приговоров около 80%, где ещё 19%?

Вероятность получить реальный срок составляет около 30%, и это без учёта тех, в отношении кого закрыли дело на досудебном этапе.

З.Ы. Прежде чем писать о чём либо - изучите вопрос.

-

-

-

-

* России нужны ассенизаторы, а не политзаключенные

* Ассенизатор Азат за 10 месяцев тюрьмы вычистил две выгребные ямы.

-

-

Дэнни Кулинич, активист движения «Декоммунизация»

Из четырех защитников этого Азата, которые были отмечены в этой статье, двое - явно не математики. Мой вопрос как раз про них и был.-

-

Меня серьезно беспокоят люди, которые заступаются за потенциальных террористов и тупых убийц. Что такими людьми движет? Собственное мелкое тщеславие? Ненависть к режЫму? Ненависть к своей стране и всем, кто в ней живет (за небольшими исключениями)? Юношеская жажда справедливости? В последнее верится с трудом.

-

-

-

_200.jpg)

Азат Мифтахов. Фото: «Новые известия»