Ледяной покров Амура

Алексей Махинов

«Природа» №3, 2019

Когда мы говорим о реках, то обычно представляем стремительные пенистые потоки в ущельях гор или плавные излучины с медленным, едва заметным течением на равнинах. Очень редко реки ассоциируются с природными ледовыми дорогами, протянувшимися на сотни километров. Однако именно так значительную часть года выглядят многие водотоки нашей страны, когда их сковывает прочный ледовый панцирь. На большей части России зимы отличаются особенной суровостью, поэтому толщина льда на реках бывает очень велика. В течение длительного времени сохраняется опасность возникновения различных ледовых явлений и их воздействия на инфраструктуру в береговой зоне и в пойме.

Ледовый режим рек в значительней степени зависит от климата. Основным показателем, определяющим толщину речного льда, считается сумма среднесуточных отрицательных температур воздуха. Однако и другие факторы, такие как высота снежного покрова, скорость течения, глубина реки, расход воды и особенности осеннего ледохода, также влияют на льдообразование, вызывая неравномерность строения льда в поперечном профиле русла и по длине водного потока.

Мы изучаем особенности формирования и строения ледяного покрова на реках для того, чтобы понимать закономерности их гидрологического режима, а также определять степень влияния глобальных изменений климата на ледовые явления (толщину льда, сроки его появления и разрушения, продолжительность ледостава, распространение полыней и др.). Исследования в этой области помогут прогнозировать опасные процессы, в частности возникновение ледовых заторов, зажоров, полыней и наледей, регулярно образующихся на многих реках России. Кроме того, изучение речного льда важно для обеспечения безопасной хозяйственной деятельности на берегах. Особенно важно знать ледовый режим и строение льда на реках Сибири и Дальнего Востока. Зимой они часто используются в качестве дорог и ледовых переправ. В таких местах ежегодно фиксируются опасные гидрологические явления, которые приводят к гибели людей и проваливанию под лед техники.

Лед Амура, как и многих других рек нашей страны, изучен недостаточно подробно. Наблюдения на постах Гидрометеослужбы проводятся лишь в отдельных пунктах и по короткой программе.

В последние годы исследованиями льда в русле Амура занимаются в Институте водных и экологических проблем ДВО РАН. Благодаря экспедиционным и лабораторным работам получены данные о строении речного ледяного покрова, стратиграфии толщи, количестве включенного терригенного материала и о других характеристиках.

Как изучают лед

Бурение речного льда

Изучение льда проводилось в среднем и нижнем течениях Амура на участке протяженностью около 950 км (от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре). Река здесь имеет преимущественно разветвленное русло с большим количеством рукавов разного размера, называемых на Амуре протоками. Их ширина может меняться от 30 м до 2–3 км.

Надо сказать, что зимние экспедиционные работы на Амуре сопряжены с некоторыми трудностями. Несмотря на южное положение среднего и части нижнего течения реки, зимы здесь суровые. Средняя температура января составляет минус 21–26°С. В декабре-феврале на реке почти постоянно дуют сильные ветры. Кроме того, вследствие интенсивного осеннего ледохода вдоль фарватера каждую зиму широкой полосой протягивается зона высоких торосов. Местами они образуют протяженные гряды высотой до 2 м, преодолеть которые на снегоходе или любом другом транспорте невозможно. Пересекать их приходится пешком, с большим трудом перенося на себе оборудование и снаряжение для работы.

Гряды высоких торосов. Преодолеть их можно только пешком

Работы непосредственно на реке проводятся обычно в конце февраля и начале марта, когда ледяной покров достигает максимальной толщины. По поперечному профилю с использованием кольцевого ледового бура через каждые 50 м (при ширине русла до 400 м) или 100 м бурятся скважины. На отдельных участках количество скважин может достигать 12. С помощью вертушки, опускаемой под лед, измеряется скорость течения на разных глубинах.

Кольцевой бур. Позволяет получить керн льда любой толщины

Из каждой скважины вынимается керн диаметром 15 см, и после осмотра производится его описание. Определяется цвет и прозрачность льда, наличие и характер включений в каждом слое. Для количественной оценки содержания терригенного материала ледовый керн послойно распиливается на части через каждые 10–20 см — с учетом характера включений. Из каждого керна обычно получается 9–12 проб. Затем образцы маркируются и доставляются в лабораторию.

В лаборатории каждый образец льда растапливается в стеклянной емкости, после чего фильтруется. Фильтр высушивается при температуре 105°С до постоянного веса. Для определения массы терригенного материала определяется вес фильтра и объем полученной после фильтрации воды.

Толщина льда

В нижнем течении Амур поворачивает на северо-восток, постепенно приближаясь к холодному Охотскому морю. В этом же направлении возрастает суровость климата, поэтому средняя продолжительность ледостава на реке изменяется от 152 дней в Хабаровске до 185 дней в Николаевске-на-Амуре [1]. Устойчивый ледяной покров устанавливается во второй половине ноября при относительно высоком уровне воды. Максимальная толщина льда к концу зимы достигает 1,1–1,3 м, а в особенно суровые сезоны — 1,6–1,8 м. В целом по длине реки этот показатель меняется мало из-за господствующих в пределах всего Нижнего Приамурья низких зимних температур, вызванных влиянием обширного Сибирского антициклона (табл. 1). К тому же на постах Гидрометеослужбы выбираются близкие по характеристикам русла участки наблюдений.

Таблица 1. Толщина льда в нижнем течении Амура [1]

Однако, по данным наших измерений, толщина льда весьма изменчива как в поперечном сечении русла, так и вдоль реки. Местами на участках быстрого течения всю зиму сохраняются полыньи, вокруг которых на большой площади лед остается тонким до весны. Максимальная же толщина льда, которую мы зафиксировали на участках интенсивной торосистости, достигала 2,2 м.

Протяженная полынья у Хабаровска в марте 2012 г.

Мощность льда увеличивается в течение всей зимы. Обычно он нарастает снизу за счет кристаллизации на нижней кромке (табл. 2). Наибольшие значения скорости нарастания льда характерны для ноября и достигают 3,7 см/сут. Однако по мере увеличения толщины льда темп его нарастания постепенно снижается. В марте лед прирастает со средней скоростью всего 0,1–0,2 см/сут, а в апреле начинает таять. Скорости нарастания слабо изменяются на протяжении нижнего течения реки, что, вероятно, связано с примерно одинаковой суровостью зим на всей территории Приамурья. Весной же внутриконтинентальные районы самой южной части бассейна прогреваются значительно раньше и сильнее по сравнению с приустьевой областью. Поэтому в апреле на южном участке Амура (у Хабаровска) лед тает быстрее, чем на северном (у Николаевска-на-Амуре).

Таблица 2. Изменение толщины льда в нижнем течении Амура (рассчитано по данным наблюдений 2015–2016 гг. на постах Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)*

На отдельных участках реки лед может нарастать сверху за счет намерзания на его чистой поверхности наледного слоя, а под снежным покровом — при образовании снегового льда. Наледи формируются обычно в конце зимы, поэтому их роль в увеличении ледовой толщи в целом невелика.

Толщина льда в значительной степени зависит от скорости течения воды. Вдоль вогнутых берегов излучин, где в потоке шириной 200–300 м сосредотачивается основной сток, а скорость течения достигает 1,1 м/с, толщина льда уменьшается в 1,5–2,0 раза по сравнению со средними значениями для поперечного сечения реки [2]. Именно на таких участках нередко возникают полыньи, сохраняющиеся в течение всей зимы. Крупные полыньи могут существовать на одном месте несколько десятков лет. На некоторых излучинах они образуются периодически — один раз в 3–7 лет, а в остальные годы здесь формируются участки тонкого льда.

Снежный покров оказывает отепляющее влияние на реку, однако на ледовой поверхности он обычно распределен неравномерно. Сильные ветры часто сдувают снег в широком основном русле и почти не уносят его из узких извилистых проток. Так, по наблюдениям в марте 2016 г., при отсутствии снега в основном русле Амура в районе Хабаровска толщина льда составляла 115 см, а в протоке Крестовой (шириной 80 м), засыпанной снегом слоем 20 см, — всего 90 см.

На формирование ледовой толщи также оказывает влияние водность реки в летне-осенний период. Летом 2013 г. на Амуре случился экстремальный паводок1. Температура воды в августе в районе Хабаровска превышала среднюю многолетнюю на 1,4°С. В октябре она все еще была существенно выше обычной. И даже в ноябре вода в Амуре оставалась теплой: в первой декаде ее температура составила 3,5°С вместо средней для этого времени 1,1°С. Такая аномалия была вызвана большой водностью реки после медленного спада наводнения. Высокий предледоставный уровень воды (выше среднего на 0,8–1,2 м) стал причиной отодвигания сроков начала ледовых явлений. Ледяной покров в районе Хабаровска установился 1 декабря — на семь суток позже средних многолетних значений. Зимой 2013/2014 гг. лед был на 20–30 см тоньше, чем в 2012/2013 гг. при близких показателях суровости этих двух сезонов.

Строение льда

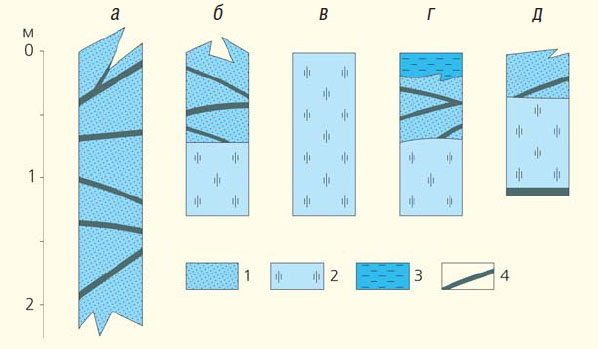

Детальное исследование стратиграфии кернов показало, что амурский лед отличается существенной неоднородностью. В результате изучения нескольких сотен кернов установлено пять основных типов ледовой толщи, каждый из которых характерен для определенных частей русла.

Основные типы строения амурского льда: торосистый (а), двучленный торосисто-намерзший (б), однородный (в), с наледным слоем (г), залегающий на грунте (д). 1 — смерзшиеся обломки льда, 2 — прозрачный лед, 3 — наледный лед, 4 — прослои льда с высоким содержанием терригенного материала

Торосистый лед полностью состоит из смерзшихся обломков битого льда. Его толщина изменяется от 1,0 до 2,2 м и достигает максимальных значений в зонах особенно сильного торошения. Лед на таких участках образует неровную поверхность с хаотичным нагромождением довольно больших обломков, направленных острыми углами в разные стороны. Обычно встречаются продольные гряды торосов высотой до 2,0 м и протяженностью в сотни метров. Иногда ледовые валы протягиваются поперек русла. В этом случае они образованы столкновением ледовых полей или их прижиманием к участкам стационарного льда.

Гряды торосов вблизи стрежня речного потока

Наиболее крупные торосы формируются в стрежневой части потока на последней стадии осеннего ледохода, когда широкие забереги вызывают самое сильное сжатие плывущих в узком потоке обломков льда. Ширина зоны сильного торошения на Амуре составляет обычно 60–90 м. В течение всей зимы толщина льда в этой зоне не меняется, она остается такой, какой была в начале ледостава. Лед обычно насыщен мелкими пузырьками воздуха, поэтому он непрозрачный, матовый. В керне прослеживается косая слоистость разной направленности и наклона. Толща сцементирована прозрачным льдом, который образовался из воды, заполнявшей пространство между обломками. Вся толща льда одного возраста — она образуется в короткий период осеннего ледохода и не меняется в течение всей зимы.

Ледяная стена, образованная на последней стадии осеннего ледохода

Вторая разновидность амурского льда — двучленная толща. Она состоит из двух резко отличающихся слоев: торосистого (верхнего) и однородного прозрачного, намерзающего в течение всей зимы (нижнего). Толщина такого льда колеблется от 0,8 до 1,4 м и зависит от суровости зимы и скорости течения воды. Двучленный лед формируется в зоне относительно более слабого торошения с обеих сторон стрежневой части речного потока. Верхний слой одновозрастный и состоит из смерзшихся к моменту окончания ледохода непрозрачных обломков разного размера. Здесь также встречаются наклонные разнонаправленные прослои терригенного материала. Ниже этот слой сменяется прозрачным, как стекло, плотным однородным льдом без включений. Его образование начинается после ледостава и продолжается непрерывно вплоть до окончания зимы в направлении от нижней кромки вниз. Толщина нижнего слоя льда обратно пропорциональна мощности верхнего. Чем больше верхний слой, тем медленнее лед нарастает снизу и тем меньше оказывается мощность нижней части толщи к концу зимы. Иногда она составляет всего 10–15 см. Таким образом, возраст нижнего слоя неодинаков — лед становится моложе по направлению сверху вниз к нижней кромке. Это имеет большое значение, поскольку позволяет определить время образования прослоев с повышенной концентрацией загрязняющих веществ и, что важно, даже в условиях кратковременного сброса сточных вод.

Следующий тип льда — однородный прозрачный. Он имеет такую же максимальную толщину, что и двучленный, так как формируется в тех же температурных условиях. Небольшие изменения его мощности даже в пределах одного участка реки бывают связаны с влиянием второстепенных факторов. Образование и дальнейшее нарастание такого льда происходит на месте обширных полыней, возникших во время осеннего ледохода вследствие неровного примыкания отдельных ледовых полей непосредственно перед ледоставом. Участки с таким типом льда иногда достигают в длину сотен метров при ширине до 50 м.

Однородный лед также образуется в узких рукавах со спокойным течением. В таких местах он отличается особенной прозрачностью и однородностью в пределах всей толщи. На участках длительно существующих полыней толщина льда составляет всего несколько сантиметров. Покрытый снегом, особенно на полностью закрывшихся полыньях, такой лед представляет большую опасность.

На гладкой поверхности однородного льда часто видны многочисленные трещины, в направлениях которых какая-либо закономерность отсутствует. Они резко выделяются за счет преломления света в ледовой толще. Вдоль берегов встречаются крупные трещины, заполненные водой. Их ширина достигает нескольких сантиметров. При падении уровня воды по таким трещинам местами происходит оседание льда.

Трещины на ровной поверхности льда

Четвертая разновидность льда на Амуре — ледовая толща с наледным слоем в верхней части. Она может формироваться на всех типах льда. Ее отличие в том, что верхний слой (обычно толщиной 10–15 см) образуется вследствие выдавливания воды по трещинам при повышении уровня реки (например, при попусках из водохранилищ). Чаще всего наледный лед образуется вдоль берегов.

Вдольбереговые трещины и оседание по ним ледяного покрова реки

В низовьях Амура на участке протяженностью около 200 км (от с. Богородского до Николаевска-на-Амуре) во время приливов лед взламывается и вода изливается по трещинам на поверхность, образуя обширные наледные поля [3], толщина которых может достигать 30 см. Лед имеет молочно-матовый оттенок и часто содержит мелкие растительные остатки (детрит). Если вода выходит на лед под снегом, то снежная масса (она нередко содержит тонкий терригенный материал, принесенный ветром) пропитывается водой и образует корку с неровной поверхностью. Такой лед совершенно непрозрачен.

И наконец, особое строение имеет лед, лежащий на дне и берегах реки. В течение зимы уменьшается сток, и уровень воды в реке падает. В результате на обширных отмелях вдоль берегов и на осередках лед ложится на грунт. Ширина этой части русла может достигать 400 м, а на отдельных участках — превышать 1 км [2]. Такой лед отличается небольшой толщиной — от нескольких сантиметров до 0,7–0,8 м. Он образуется в первые месяцы ледостава, еще при больших расходах воды, и поэтому торосистость его минимальна. Отдельные обломки, залегающие местами на поверхности, имеют небольшую толщину и субгоризонтальное залегание. Как только нижняя кромка льда касается грунта, нарастание толщи прекращается. Нижняя часть ледовой толщи нередко имеет слоистость, выраженную чередованием прослоев с разной насыщенностью терригенным материалом, преимущественно песчано-илистого состава. Это вызвано неоднократными в течение зимы колебаниями уровня воды в реке и, соответственно, касаниями льдом дна. При каждом таком касании грунт примораживается к нижней кромке ледяной толщи.

Терригенные включения

Во льду Амура всегда содержится большое количество терригенного материала, поступающего из разных источников. Обилие включений связано с природными особенностями долины — высокой активностью осеннего ледохода, сильными ветрами, низкими зимними температурами и преимущественно песчаным составом рыхлых отложений на прибрежных отмелях и береговых уступах.

Механизмы включения терригенного материала в лед весьма разнообразны. Среди них примерзание к нижней кромке при контакте с дном, эоловый перенос с берегов и кос, всплывание донного льда, а также падение на лед больших обломков с обрывистых береговых склонов. Поэтому включения имеют различный гранулометрический состав — от глинистых частиц до крупных глыб.

Илистые включения на нижней кромке льда, лежащего на дне реки у берега

Распределение терригенного материала в ледовой толще на разных участках реки и по ее разрезу практически не изучено. В то же время данные о количестве включений в лед нужны для уточнения величины стока наносов, переносимых Амуром в эстуарий и Амурский лиман. Это имеет большое значение для оценки заносимости устьевой области, что, в свою очередь, необходимо для прогнозирования судоходных условий и разработки мероприятий по их улучшению.

Большое количество включений попадает в лед в результате примерзания к его нижней кромке слоя грунта толщиной 1–3 см. В этом случае во льду встречаются не только песок и гравий, но и галька, и даже мелкие валуны. Поскольку весной лед тает и сверху, и снизу, этот материал по реке далеко не переносится.

Наиболее загрязнены терригенным материалом льды, образовавшиеся в условиях сильного торошения. Включения, которые представлены наклонными слоями льда, сильно обогащенными песком и илом, распределены беспорядочно в различных частях ледовой толщи. Они образуются при кратковременном контакте обломка льдины с дном реки на мелководных участках или подводных грядах. Некоторую роль играют, вероятно, обломки донного льда с галькой, гравием и песком, всплывающие и вмораживающиеся в ледовую толщу. Об этом свидетельствуют гравийные и мелкогалечные включения без илисто-песчаной фракции, которые не могут быть перенесены течением.

Галька и гравий, принесенные ветром по гладкому льду с прибрежной косы

Большую роль в поступлении терригенного материала на лед играют эоловые процессы. Песок выдувается преимущественно с высоких прибрежных кос и из отвесных уступов поймы, сложенных в основном тонкозернистым песчаным материалом. В конце зимы при аэровизуальных наблюдениях на ледяной поверхности Амура фиксируются обширные песчаные шлейфы, вытянутые в направлении господствующих ветров. По лишенной снега поверхности гладкого льда ветер переносит песок, гравий и мелкую гальку на сотни метров.

Установлено, что в торосистых льдах содержание терригенного материала составляет в среднем 0,5–1,5 г/дм3. В наиболее загрязненных слоях льда его количество достигает 14,48 г/дм3. В прозрачном однородном льду, нарастающем в течение всей зимы, включений мало — от 0,001 до 0,096 г/дм3.

Мы оценили общее содержание терригенного материала во льду в нижнем течении Амура, условно допустив, что на этом участке реки строение льда примерно одинаковое [2]. Оказалось, что в речном льду заключено 2,3 млн т терригенных частиц! Значительная часть этого материала весной попадает в Охотское море, существенно увеличивая общий сток наносов реки, что ранее не учитывалось.

Глобальное потепление и изменение сроков ледовых явлений

По данным более чем столетних метеорологических наблюдений в южных районах Дальнего Востока, как и в других регионах умеренных широт, установлено существенное увеличение среднегодовой температуры воздуха. Особенно значительным оно было в последние десятилетия. Потепление проявилось в основном за счет повышения зимних температур, составившего за период 1991–2010 гг. в нижнем течении Амура 0,56°С [4].

Для того чтобы выявить изменения в сроках наступления различных ледовых явлений и продолжительности ледостава, необходимы длительные ряды наблюдений. В низовьях Амура такие ряды имеются для трех пунктов — Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-на-Амуре, где среднегодовая температура воздуха составляет 1,6°С, −0,6°С и −2,2°С соответственно [5]. В качестве современного теплого периода [5] был выбран интервал 1991–2015 гг., а предшествующего холодного — 1932–1990 гг. Сравнивалось время начала и конца основных ледовых явлений [6].

Одно из наиболее легко и надежно определяемых событий — появление первых ледовых образований — заберегов. У Хабаровска они в среднем стали отмечаться 8 ноября, в то время как в предшествующий период появлялись 5 ноября. Следовательно, сроки здесь сдвинулись на три дня (в Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре — на два и шесть дней соответственно). Наибольшие изменения в сроках появления заберегов отмечаются в низовьях реки. Это может быть связано не только с увеличением температуры воздуха, но и, вероятно, с отепляющей ролью воды, которая поступает сверху по течению с южных участков реки.

Менее существенные изменения произошли в сроках наступления ледостава. В окрестностях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре лед теперь встает на один день позже, чем раньше, а в низовьях реки — на два дня. Интересно, что при этом увеличился разброс в сроках. Например, в последние годы река у Хабаровска замерзает сравнительно поздно: в 2012 г. — 1 декабря, а в 2013 г. — 3 декабря. В среднем же это обычно происходит 24 ноября.

Экспедиционные работы на Амуре. Завершение рабочего дня

Весенние подвижки льда и ледоход в последние годы стали начинаться на три дня раньше у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и на два — у Николаевска-на-Амуре. Все чаще отмечаются еще более ранние сроки. Так, у Хабаровска в 2008 г. ледоход начался 7 апреля, а в 2017 г. — 13 апреля при средних сроках 21 апреля. В целом продолжительность ледостава на разных участках нижнего течения Амура сократилась на три-четыре дня.

Толщина льда в нижнем течении Амура не изменилась. Это может быть связано с небольшим изменением сумм средних отрицательных температур за холодный период или же со сложностями в точном определении толщины льда, которая на Амуре зависит не только от температуры воздуха, но и от активности осеннего ледохода, торосистости льда, снежности зимы, величины зимних расходов воды и других факторов.

Установленное смещение сроков ледовых явлений в нижнем течении Амура, несомненно, связано с реакцией на глобальные климатические изменения, которые отражаются на температуре речной воды. В этом случае особенно важны осенние и весенние характеристики. Зимние температуры оказывают заметно меньшее влияние на параметры льда в период ледостава. Следует отметить, что в верховьях Амура также отмечается влияние изменений климата на продолжительность ледостава и другие характеристики льда на реках [7].

Таким образом, благодаря многолетним трудоемким экспедиционным работам мы имеем представление об особенностях строения ледовой толщи Амура, о количестве содержащегося в ней терригенного материала, о сезонном и многолетнем ледовом режиме и о влиянии на речной лед современных климатических изменений. Эти знания исключительно важны для экономики региона и безопасности его жителей.

Работа выполнена при финансовой поддержке ДВО РАН (проекты 16-I-1-033э и 0294-2018-0001) и Правительства Хабаровского края (грант 150/2017-ХК).

Литература

1. Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л., 1986; 1(19).

2. Махинов А. Н., Ким В. И. Ледяной покров реки Амур и его влияние на русловые процессы // Водные ресурсы. 2013; 40(4): 359–366.

3. Иванов А. В., Махинов А. Н., Чукмасова Т. Г. Гигантские наледи на ледяном покрове приустьевого участка Амура // Советско-китайский симпозиум «Геология и экология бассейна реки Амур». Тезисы докладов. Благовещенск, 1989; III(1): 69–71.

4. Новороцкий П. В. Современные климатические изменения в бассейне Амура и на побережье Японского моря // Известия РГО. 2011; 143(1): 41–48.

5. Петров Е. С., Новороцкий П. В., Леншин В. Т. Климат Хабаровского края и Еврейской автономной области. Владивосток; Хабаровск, 2000.

6. Махинов А. Н., Ким В. И., Матвеенко Д. В. Строение и многолетняя динамика ледяного покрова в нижнем течении реки Амур // Лед и снег. 2018; 58(1): 117–126. DOI: 10.15356/2076-6734-2018-1-117-126.

7. Обязов В. А., Смахтин В. К. Ледовый режим рек Забайкалья в условиях изменяющегося климата // Водные ресурсы. 2014; 41(3): 227–234. DOI: 10.7868/S0321059614030134.

1 Подробнее см.: Махинов А. Н. Наводнение на Амуре в 2013 году: причины, масштабы, последствия // Природа. 2016. № 3. С. 26–36.

Избранное

См. также

Амур в начале марта. Здесь и далее фото автора