Ящерица Щербака — вымирающий эндемик России

Игорь Доронин, Борис Туниев

«Природа» №11, 2018

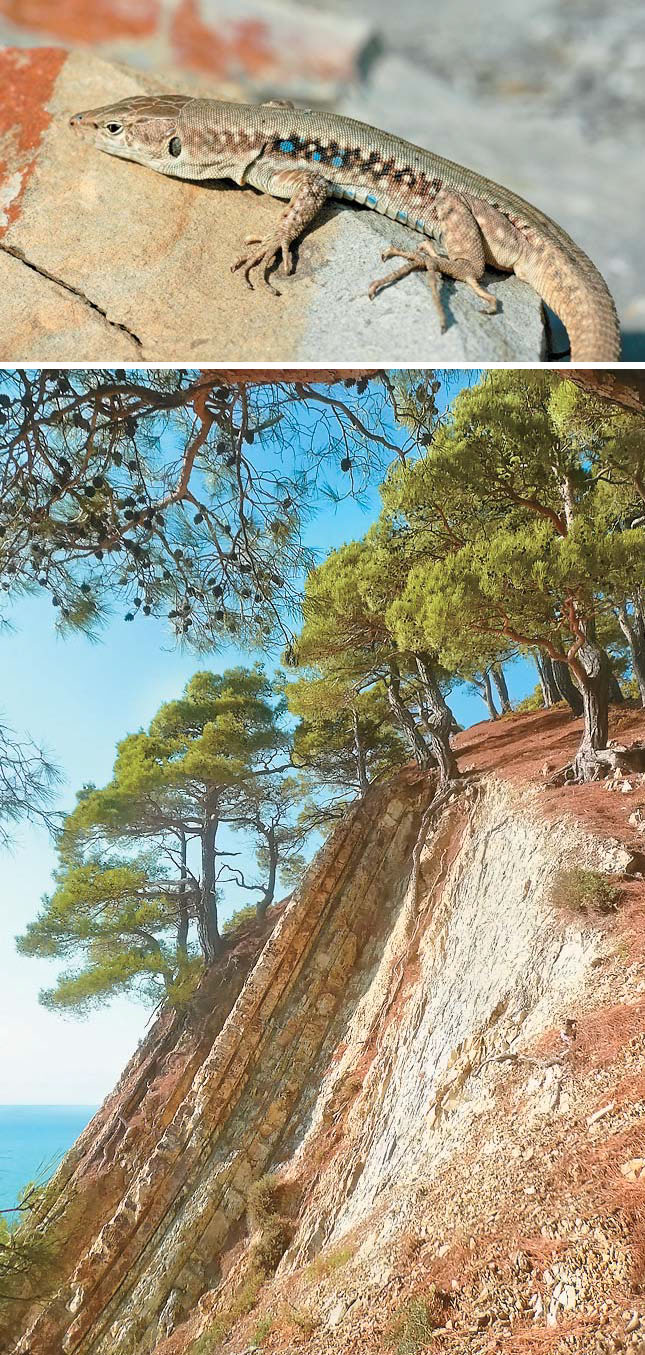

Прожаренный береговой обрыв Абрауского п-ова кажется лишенным жизни, что неудивительно: прогуливаясь в обеденный час вдоль моря, ощущаешь себя словно в духовке, нагретой солнечными лучами. Тишину нарушают только беспокойные крики чаек да шум черноморского прибоя. Но вдруг замечаешь едва уловимое движение — миниатюрный камнепад выдает присутствие ящерицы Щербака (Darevskia szczerbaki). Этот узкоареальный эндемик России относится к роду Darevskia, который испанским ученым Оскаром Аррибасом назван в честь выдающегося российского герпетолога Ильи Сергеевича Даревского (1924–2009), открывшего партеногенез1 у наземных позвоночных животных — нескольких видов скальных ящериц. К слову сказать, долгое время Илья Сергеевич плодотворно сотрудничал с редакцией «Природы», опубликовав на страницах журнала 19 небольших заметок и статей, в том числе и «Замечательные скальные ящерицы» [1].

В 1980-е годы журнал «Природа» выпустил серию публикаций «Красная книга» о редких видах животных СССР. Хорошо запомнилось название одной из них — «Малоазиатская ящерица исчезает из фауны СССР» [2]. Нашу статью можно было бы озаглавить аналогично — «Ящерица Щербака исчезает из фауны России».

История описания скальной ящерицы с малиновым брюшком

Этот вид открыт в 1963 г. герпетологом Галиной Пантелеймоновной Лукиной (1930–2015), курировавшей практики студентов Ростовского университета в районе Анапы летом 1961–1962 гг. [3]. Сравнив собственную значительную выборку этих рептилий — 104 особи — с описанными в литературе таксонами скальных ящериц, она пришла к выводу о самостоятельности анапской популяции [4]. Помимо выраженных особенностей щиткования тела (признаков, по которым специалисты-герпетологи распознают виды) ящерица Щербака выделяется среди других представителей рода окраской и рисунком тела: основной фон верхней стороны туловища самцов и самок синевато-серый, оливково-серый, темно-песочный или пепельно-серый, при этом самцы в летний период становятся зелеными. Рисунок выражен слабо, он как бы затерт ластиком. Брюхо самцов палевое или бледно-малиновое (в брачный период), у самок — палевое или нежно-розовое; летом бедренные поры, анальная область и основание хвоста самцов становятся оранжевыми.

На своеобразную окраску брюха ящериц обратил особое внимание И. С. Даревский [5]. По его мнению, окрашивание в малиновый цвет происходит у ящериц из-за преобладания в их рационе морских рачков-бокоплавов рода Orhestia, которых они добывают среди выброшенных на берег водорослей, иногда у самого уреза воды. Такое явление получило название «пищевой эритризм» и известно, например, у розового фламинго — вызывающая всеобщее восхищение птица также лакомится солоновато-водными рачками, содержащими природный розовый краситель (пигмент) из группы каротиноидов. Лишенные своего привычного корма, птицы и ящерицы быстро «выцветают», теряя яркую природную окраску.

Николай Николаевич Щербак

Галина Пантелеймоновна рассказывала, что первоначально планировала назвать новый подвид в честь Ильи Сергеевича Даревского. Однако к моменту опубликования ею открытия в 1962 г. известный киевский зоолог Николай Николаевич Щербак (1927–1998) успел преоккупировать это название, описав по своим сборам из района адыгейского поселка Каменномостского (Ходжоха) подвид Lacerta saxicola darevskii. Не растерявшись, Лукина назвала свою ящерицу в честь Щербака. «Этим я хотела поддержать киевского коллегу, узнав, что студентом он был репрессирован», — поделилась она однажды.

Необходимо упомянуть, что Щербак и Даревский составляли тандем ведущих герпетологов страны. По иронии судьбы таксон, описанный Щербаком, был сведен в синонимы, тогда как подвид Лукиной возведен в категорию вида. Теперь в названии ящерицы встретились два соратника — Даревский (родовое название) и Щербак (видовой эпитет).

Систематическое положение обитательницы прибрежных скал

Как уже упоминалось, ящерица Щербака обитает на узкой полосе берегового обрыва (клифа2), реже — проникает в ущелья небольших ручьев (как на хребте Навагир), и совсем редко ее можно встретить в дубравах, произрастающих на гребне хребта. Предпочитает селиться вблизи выклинивающихся из скал родничков. В летнее время подобные места «водопоя» становятся пространственным ядром популяции; в зимний период таковым можно считать глубокие щели в скалах, где проходят коллективные зимовки. Встречается эта ящерица и на покрытых средиземноморской растительностью участках побережий, реже — по осыпям и скосам дорог в грабняках и грабинниковых шибляках3.

Вымирающий эндемик России ящерица Щербака (Darevskia szczerbaki) и приморский обрыв (клиф) — место ее обитания на территории Краснодарского края

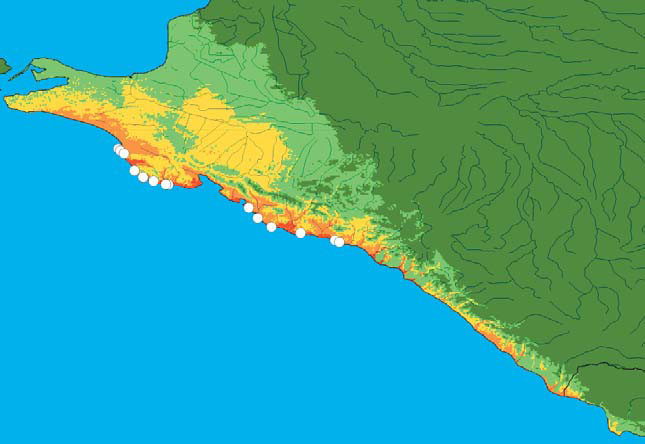

Долгое время считалось, что ареал ящерицы Щербака ограничивается только Абрауским п-овом (от г. Анапы до оз. Лиманчик в районе Абрау-Дюрсо), хотя соответствующие условия имеются и юго-восточнее, вплоть до Туапсе. Примечательна запись в полевом дневнике Даревского, пытавшегося найти этих ящериц за Новороссийском в мае 1964 г.: «места подходящие, но ящериц почему-то нет». Новые популяции D. szczerbaki были обнаружены только 40 лет спустя [6], что объясняется недостаточной изученностью территории. Сейчас известно 13 локалитетов4, где обитает этот вид. Согласно административному делению, все они располагаются в пределах Краснодарского края (на территории городов Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского р-на). В России нет другого региона, имеющего свой эндемичный вид ящерицы.

Ящерица Щербака — один из первых представителей отечественной герпетофауны, чей ареал был изучен (точнее, моделирован) с применением геоинформационных систем (ГИС) [7]. Нами показано, что территории, подходящие по климатическим условиям для D. szczerbaki, есть на Таманском п-ове и в Крыму, на южном побережье Керченского п-ова. Но отсутствие здесь клифа исключает возможность появления этого стенотопного (обитающего в специфических, очень ограниченных условиях среды) вида к северо-западу от г. Анапы, где благодаря аккумуляции наносов р. Кубани сформировалась Анапская пересыпь — песчаная коса протяженностью 43 км, ставшая естественным рубежом для расширения ареала ящерицы Щербака.

Говоря о систематическом положении таксона, отметим, что до недавнего времени специалисты рассматривали ящерицу Щербака как подвид собственно скальной ящерицы — Lacerta saxicola (так ее и описала вначале Лукина). В 2000 г. на основании изменчивости 35 аллозимных локусов5 девяти популяций всех известных в тот момент подвидов D. saxicola канадский герпетолог Росс Маккалох с соавторами [8] пришли к выводу о видовом статусе скальной ящерицы (D. saxicola) и ящерицы Браунера (D. brauneri). D. brauneri включала три подвида — D. b. brauneri, D. b. darevskii и D. b. szczerbaki, причем выборки по ящерице Браунера и ящерице Даревского продемонстрировали их минимальные генетические различия, а у популяции ящерицы Щербака были выявлены уникальные наборы аллелей.

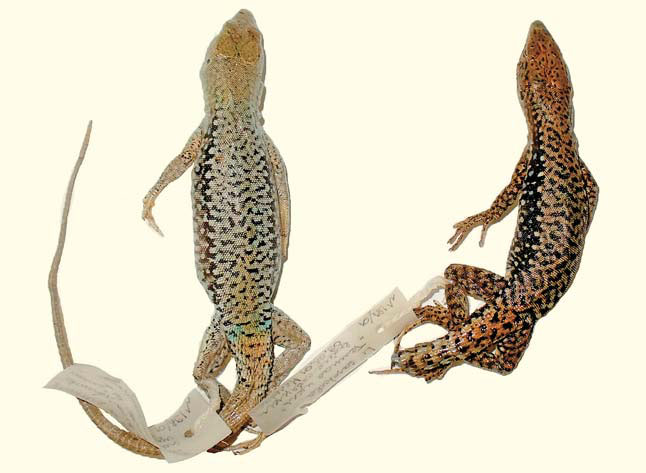

Впервые о видовой самостоятельности ящерицы Щербака было сказано в докладе Туниевых в 2009 г. на IV съезде Герпетологического общества имени А. М. Никольского при РАН. Позже те же авторы собрали и опубликовали новый обширный материал, благодаря чему за ящерицей Щербака утвердился видовой статус [9]. Дополняющие сведения, получены при изучении выборки скальных ящериц с мыса Идокопас. Здесь совместно обитают ящерицы Щербака и Браунера, при этом их четко дифференцировали как в полевых условиях (по внешнему виду, или габитуально), так и при камеральном исследовании морфологических признаков (особенностей морфометрии и чешуйчатого покрова — фолидоза). При проведении молекулярно-генетических исследований с использованием цитохрома b наши диагнозы, основанные на данных морфологии, в точности подтвердились: сиквенсы ящериц разошлись по разным кладам на филогенетических деревьях. Полученные результаты также противоречили подвидовому статусу симпатрических и синтопических (обитающих в одном биотопе) форм, и за ящерицей Щербака аргументировано был закреплен статус самостоятельного вида [10].

Самцы D. szczerbaki (слева) и D. brauneri (справа), пойманные на мысе Идокопас. Из коллекции Зоологического института РАН

Причины исчезновения вида и шанс на сохранение

Естественных врагов у ящерицы Щербака немного — ведь многометровые скальные обрывы практически неприступны. Нам достоверно известны случаи успешной охоты на нее обыкновенной пустельги (Falco tinnunculus) и оливкового полоза (Platyceps najadum). Последний — консумент третьего порядка (если использовать экологические термины), на описываемой территории зачастую специализируется на охоте за скальными ящерицами, т.е. его можно назвать заурофагом. Из природных лимитирующих факторов следует назвать гибель значительного числа особей D. szczerbaki во время зимовок, что характерно для многих видов рода Darevskia.

Почему же современное состояние популяции этой скальной ящерицы вызывает тревогу? Вина отнюдь не на оливковом полозе, который сам стал вымирающим видом; причина исчезновения D. b. szczerbaki — в глобальном, катастрофическом обеднении биосферы, в интенсивном антропогенном воздействии, а в нашем случае — в рекреационном освоении Черноморского побережья Кавказа. Современный период можно назвать «третьей волной», смывающей природные сообщества этой уникальной территории. Первая, не столь катастрофическая, прокатилась еще в конце XIX — начале XX в.; ярким свидетельством тому служит осушение болот Колхидской низменности, прокладка на побережье железной дороги и автомобильной, известной как «голодное шоссе». Вторая губительная «волна» связана с масштабным послевоенным развитием советского санаторно-курортного комплекса, третья накатывается на наших глазах — тут нельзя не упомянуть возведение олимпийских объектов на территории Сочи. Возможно, именно «третий вал» нанес или еще нанесет самый непоправимый урон природе Западного Кавказа.

Карта прогнозируемой области географического распространения ящерицы Щербака на Кавказе, построенная с применением программы Maxent 3.3.3k. Области с заливками — территории, с разной вероятностью обнаружения вида: красным показана очень высокая вероятность, оранжевым — высокая, желтым — средняя, светло-зеленым — низкая; белые точки — места находок особей D. szczerbaki [7]

Ящерица Щербака занесена в Красную книгу Краснодарского края с категорией 2 ИС — «Исчезающие» [11]. Для планируемого нового издания Красной книги России был подготовлен список таксонов, подлежащих охране. Согласно этому документу, статус угроз для выживания вида D. szczerbaki по критериям МСОП — EN B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i) — исчезающий в связи с очень ограниченным ареалом (менее 10 км2) и значительной его фрагментированностью. Кроме того, на основании натурных наблюдений и прогнозов установлено, что продолжается сокращение области распространения вида (наряду с ухудшением качества среды его обитания), а также снижается количество локалитетов и количество половозрелых особей в них. По нашим оценкам, численность каждой из этих популяций на данный момент не превышает 250 особей, причем установлено, что не существует самовоспроизводящихся групп, состоящих из 50 или более животных. Статус D. szczerbaki по критериям Красной книги Российской Федерации — 2 (сокращающиеся в численности и / или распространении). Необходимо подчеркнуть: речь идет об узкоареальном реликтовом, сокращающемся в численности эндемике России. Возрастающее рекреационное освоение прибрежной полосы Черноморского побережья делает его крайне уязвимым. В Красной книге России будут предложены следующие меры по его сохранению: оптимизация территории заповедника «Утриш», организация новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на отрезке побережья между Геленджиком и Туапсе, запрет отлова и торговли ящерицами.

При разработке мер охраны флоры и фауны особое внимание должно быть уделено популяциям на типовых территориях, т.е. представленных топотипами. В этом плане серьезное опасение вызывает состояние D. szczerbaki на территории Анапы. Уже в ближайшее время здесь необходима организация ООПТ. Наиболее действенное решение — включение в состав заповедника «Утриш» горы Лысой над с. Варваровкой, где помимо ящерицы Щербака обитают другие редкие виды, встречаются самые северные рощи сосны пицундской (Pinus brutia pityusa). Тотальная застройка побережья Анапы, уничтожающая весь природный комплекс, загрязнение пляжей бытовыми отходами могут в ближайшее десятилетие привести к вымиранию ящерицы Щербака в районе Высокого берега (морской склон горы Лысая), где вид был описан впервые. По нашим данным, в августе 2009 г. его единичные представители встречались на обрывах за Анапским мысом; в августе 2016 г. ящериц тут найти не удалось. При этом, по данным Лукиной, в 1962 г. на километровом маршруте встречалось до 40 ящериц. Представленные фотографии говорят сами за себя. Аналогичная ситуация сложилась и в районе озера Малый Лиман (Лиманчик): здесь ковш экскаватора не вгрызается в скалы, но его с лихвой заменяют любители «дикого» отдыха, которые отлавливают ящериц, вносят в жизнь животных постоянный фактор стресса, уничтожают растительность и замусоривают побережье. В 2015–2017 гг. ящерица Щербака не обнаружена нами на морском клифе между мысами Большой и Малый Утриш, в 2018 г. не найдена она и на клифе бухты Инал...

Рекреационное освоение и загрязнение бытовыми отходами береговых обрывов и побережья на территории Анапы влекут за собой вымирание популяции ящерицы Щербака

Положение ящерицы Щербака усугубляется ее неспособностью к синантропизации, в отличие от ближайших родственников — ящериц Браунера и Линдгольма, успешно освоивших стены зданий, постаменты памятников и т.п. В г. Туапсе мы наблюдали за группой D. brauneri, облюбовавших каменный забор во дворе многоквартирного дома: ящерицы частенько охотились за насекомыми в его подъездах, в вечернее время подбирали упавших бабочек и жуков у включенного фонаря уличного освещения. D. szczerbaki же никогда не заселяет антропогенно преобразованные ландшафты.

Как и многие узкоареальные виды рептилий, ящерица Щербака стала объектом незаконной торговли; основные потребители этой кавказской экзотики — террариумисты Европы. В Интернете вы без труда найдете объявления о продаже таких отловленных в дикой природе животных, как средиземноморская черепаха, кавказская гадюка, скальные ящерицы рода Darevskia. Вырисовывается пугающая зависимость — чем малочисленней и уязвимей биологический вид, тем выше на него спрос и цена. Нет, мы не выступаем против зоокультуры, когда в лабораторных условиях создаются самовоспроизводящиеся группы охраняемых видов. Зачастую это единственный шанс на их выживание [12]. Совсем иное — черный рынок, не имеющий никакого отношения к охране фауны и научной работе. В настоящее время в России наблюдается стремительный рост числа террариумистов (например, одна из их групп в социальной сети насчитывает более 55 тыс. участников), а также рынка связанных с ними товаров и услуг. При этом не разработаны методы введения скальных ящериц в зоокультуру с целью дальнейшей реинтродукции редких и исчезающих таксонов в природу. Однако, даже если будут сформированы искусственные самовоспроизводящиеся группы этого вида, создание ООПТ и путь абсолютного заповедования — это, по нашему глубокому убеждению, единственный по-настоящему действенный способ охраны природного достояния, в том числе и удивительных скальных ящериц, носящих имена двух выдающихся зоологов.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 16-04-00395, 18-04-00040).

Литература

1. Даревский И. С. Замечательные скальные ящерицы // Природа. 1982; 3: 33–44.

2. Даревский И. С., Даниелян Ф. Д. Малоазиатская ящерица исчезает из фауны СССР // Природа. 1986; 6: 41–43.

3. Доронин И. В. Галина Пантелеймоновна Лукина (к 80-летию со дня рождения) // Современная герпетология. 2010; 10(1/2): 67–72.

4. Лукина Г. П. Систематическое положение и биология скальной ящерицы Lacerta saxicola Eversmann на северо-западной границе ареала вида в пределах Кавказа // Известия Академии наук АзССР. Серия биологических и медицинских наук. 1963; 6: 53–61.

5. Даревский И. С. Пищевой эритризм у одной из подвидовых форм скальной ящерицы // Вопросы герпетологии. Седьмая всесоюзная герпетологическая конференция. Авторефераты докладов. Киев, 26–29 сентября 1989 г. Киев, 1989: 76–77.

6. Tuniyev B. S. Pulsation of lizard’s area on the North-West Caucasus. Programme and Abstracts: 12th Ord. Gen. Meet. of the S. E. H. (12–16 August 2003, Saint-Petersburg). SPb., 2003; 164.

7. Доронин И. В. Использование геоинформационных систем для анализа распространения скальных ящериц комплекса Darevskia (saxicola) (Sauria: Lacertidae) // Современная герпетология. 2012; 12(3/4): 91–122.

8. MacCulloch R. D., Fu J., Darevsky I. S., Murphy R. Genetic evidence for species status of some Caucasian rock lizards in the Darevskia saxicola group // Amphibia Reptilia. 2000; 21: 169–176.

9. Tuniyev B. S., Tuniyev S. B. On distribution and taxonomic status of rock lizards Darevskia brauneri szczerbaki (Lukina, 1963) and D. b. darevskii (Szczerbak, 1962) // Russian Journal of Herpetology. 2012; 19(1): 10–22.

10. Доронин И. В., Туниев Б. С., Кукушкин О. В. Дифференциация и систематика скальных ящериц комплекса Darevskia (saxicola) (Sauria: Lacertidae) по данным морфологического и молекулярного анализов // Труды Зоологического института РАН. 2013; 317(1/2): 54–84.

11. Туниев Б. С., Туниев С. Б. Ящерица Щербака Darevskia szczerbaki (Lukina, 1963) // Красная книга Краснодарского края. Животные. 3-е издание / Замотайлов А. С., Лохман Ю. В., Вольфов Б. И. (ред.). Краснодар, 2017; 497.

12. Ананьева Н. Б., Утешев В. К., Орлов Н. Л., Гахова Э. Н. Стратегии сохранения редких видов земноводных и пресмыкающихся // Известия РАН. Серия биологическая. 2015; 5: 509–517.

1 Партеногенез (от греч. παρθενος — ‘дева, девица, девушка’ и γενεσις — ‘возникновение, зарождение’) — одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки развиваются во взрослый организм без оплодотворения.

2 Клиф (англ. cliff) — отвесный абразионный обрыв, образовавшийся в результате разрушения высокого коренного берега действием прибоя; постепенно отступает в сторону суши.

3 Грабняки — лиственные или смешанные лесные массивы с преобладанием граба, распространены в странах Центральной и Восточной Европы; в России и СНГ такие леса есть на Кавказе, в Крыму. Шибляк — тип средиземноморской растительности, состоящей из листопадных, часто засухоустойчивых кустарников и низкорослых деревьев высотой около 3–4 м. Распространен в странах северного Средиземноморья — на юге Франции, на Балканах, а также в горном Крыму и на Кавказе.

4 Локалитет — термин в категориях и критериях Красного списка Международного союза охраны природы, означающий географически или экологически четко ограниченную область, в которой одно угрожаемое событие может быстро затронуть всех особей данного таксона.

5 Аллозимы — альтернативные формы фермента, кодируемые разными аллелями одного и того же гена.

Галина Пантелеймоновна Лукина