Спины в полупроводниковых нанокристаллах

Анна Родина, Дмитрий Яковлев

«Природа» №9, 2018

Сегодня термин «квантовая точка» знаком многим. В телевизионной рекламе и в Интернете широко представлены телевизоры и дисплеи на квантовых точках. Само это словосочетание было впервые введено по аналогии с уже устоявшимся термином «квантовая яма» в 1986 г. в статье, посвященной оптическим исследованиям эпитаксиально выращенных низкоразмерных полупроводниковых гетероструктур [1]. А первыми квантовыми точками, в которых в начале 1980-х годов был обнаружен и систематически исследован эффект размерного квантования, обусловленный ограничением движения электронов во всех трех пространственных направлениях, были полупроводниковые коллоидные нанокристаллы, синтезированные в диэлектрической матрице — стекле или водном растворе. Именно оптические исследования полупроводниковых нанокристаллов CuCl, а затем и CdS в стекле, проводившиеся с 1981 г. в Ленинграде группой А. И. Екимова в Государственном оптическом институте (ГОИ) [2] совместно с теоретиками А. Л. Эфросом и Ал. Л. Эфросом из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе (ФТИ) [3, 4] (рис. 1), положили начало новой области — физике полупроводниковых нульмерных структур, т.е. квантовых точек. На пару лет позже в группе Л. Е. Брюса (L. E. Bruce, Лаборатории Белла, США) были начаты исследования эффекта размерного квантования в коллоидных полупроводниковых нанокристаллах CdS в водном растворе [5].

Поглощение и излучение света полупроводником сопровождается рождением и рекомбинацией электронно-дырочной пары. Связанные кулоновским взаимодействием электрон и дырка образуют нейтральную квазичастицу — экситон, спектр поглощения которого в объемных кристаллах Cu2O наблюдался впервые Е. Ф. Гроссом и Н. А. Каррыевым в 1951 г. в ФТИ [6]. А уже в 1957 г. Е. Ф. Гросс и А. А. Каплянский сообщили о зависимости спектров поглощения и излучения коллоидных частиц CuCl в матрице NaCl от условий термообработки (т.е. фактически от размера частиц) [7], но понимание роли размерного квантования носителей заряда пришло гораздо позже.

В начале 1980-х не было еще термина нанокристаллы, тогда говорили «микрокристаллы», хотя их размеры были порядка 5–10 нм. Именно такой масштаб объектов позволил наблюдать эффекты размерного квантования, проявляющиеся в зависимости энергии оптических переходов от размера. На рис. 1 показан образец стекла с нанокристаллами CdSe, полученный в реакторе с градиентом температуры, что привело к формированию нанокристаллов разной величины. Меньший размер нанокристалла соответствует большей энергии размерного квантования локализованных в нем носителей заряда (электронов и дырок) или экситона как целого и, соответственно, большим энергиям излучаемого при рекомбинации фотона (сдвиг от красного цвета к желтому). Сильный эффект размерного квантования обуславливает применение полупроводниковых коллоидных нанокристаллов в дисплеях и телевизорах.

Особенности коллоидных нанокристаллов

Рис. 2. Коллоидные полупроводниковые нанокристаллы. Растворы со сферическими нанокристаллами CdSe (вверху), у которых диаметр и длина волны излучения меняются от 1,8 нм (480 нм, голубой) до 6 нм (640 нм, красный). Многообразие форм коллоидных наноструктур. Верхний ряд: квантовые точки (quantum dots), нанороды (nanorods) и наноплателеты (nanoplatelets) из одного материала. Нижний ряд — гетероструктуры ядро — оболочка (core — shell) из двух различных полупроводников

Современные технологии позволяют синтезировать в растворах при температурах 150–300°С полупроводниковые коллоидные нанокристаллы и композитные наноструктуры различной формы: сферические квантовые точки, вытянутые одномерные стержни (нанороды), плоские двумерные пластины (наноплателеты). Рост нанокристаллов контролируется введением в раствор органических молекул — лигандов, которые связываются с атомами на поверхности нанокристалла и пассивируют их оборванные связи [8]. На рис. 2 показаны пробирки с коллоидными растворами нанокристаллов CdSe размерами от 1,8 до 6 нм, содержащими от 103 до 105 атомов, и примеры синтезируемых структур. В настоящее время интерес к их исследованиям обусловлен как фундаментальным характером возникающих задач и новых физических явлений, так и широким спектром их практических применений в оптоэлектронике, фотовольтаике, биологии и медицине [9]. Синтезированные в растворе коллоидные нанокристаллы легко встраиваются в различные материалы и исследуемые объекты, что является большим преимуществом для их применений. Благодаря большим временам жизни носителей заряда и длительной спиновой когерентности коллоидные нанокристаллы перспективны для создания приборов наноэлектроники, использующих спиновые явления.

Одним из модельных объектов кубита (квантового разряда для хранения информации) в спинтронике — направлении физики, изучающем спиновые явления и приборы на их основе для перспективных систем квантовых вычислений и квантовой информатики, — служит спин одиночного электрона, локализованного в квантовой точке. Большой объем соответствующих экспериментальных исследований был проведен на эпитаксиальных (т.е. выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на полупроводниковой подложке) квантовых точках, а спиновые свойства коллоидных нанокристаллов оставались практически неисследованными.

В этом обзоре мы представляем результаты комплексных технологических, экспериментальных и теоретических исследований оптических свойств полупроводниковых коллоидных нанокристаллов, обусловленных спин-зависимыми взаимодействиями [10–22], — плод работы большого интернационального коллектива. Изученные нанокристаллы, которые были синтезированы во Франции, в Бельгии и Гонконге, включают в себя сферические квантовые точки CdSe/CdS, CdTe и CdS, одномерные структуры CdSe/CdS, двумерные наноплателеты CdSe, CdSe/ZnS и CdSe/CdS. Для усиления спиновых свойств эти структуры могут быть легированы магнитными ионами Mn2+. Оптические исследования проводились в Техническом университете Дортмунда (Германия), в лаборатории оптики полупроводников ФТИ и в Радбоуд-университете Наймегена (Голландия). Использовались поляризационная спектроскопия в нулевом и внешнем магнитном поле, спектроскопия с временным разрешением, спектроскопия методом сужения линии фотолюминесценции (СЛФЛ-спектроскопия, или FLN-спектроскопия) при резонансном возбуждении подгруппы нанокристаллов в ансамбле, метод неупругого рассеяния света с переворотом спина (РСПС, или Spin-flip Raman scattering), метод накачки — зондирования (pump — probe) с фемтосекундным и пикосекундным разрешением. В большинстве этих методик прикладывались сильные магнитные поля вплоть до 30 Тл. В развитии теории и в анализе экспериментальных данных участвовали теоретики ФТИ А. В. Родина, А. А. Головатенко, М. А. Семина и пионер данной области Ал. Л. Эфрос.

На момент начала наших исследований в 2012 г. мы планировали перенести богатый опыт экспериментальных и теоретических исследований спиновых явлений в эпитаксиальных квантовых точках на коллоидные нанокристаллы. В ходе экспериментов выявились существенные различия между этими объектами, обусловленные в первую очередь диэлектрическим окружением коллоидных нанокристаллов — в отличие от эпитаксиальных точек, окруженных полупроводником (хоть и более широкозонным по сравнению с ними), что потребовало разработки новых подходов. Перечисленные ниже факторы делают полупроводниковые коллоидные нанокристаллы уникальными объектами для изучения фундаментальных свойств носителей заряда и их спин-зависимых взаимодействий в условиях сильного размерного квантования и близости поверхности.

- Сильное размерное квантование носителей, связанное с малыми размерами коллоидных нанокристаллов (эпитаксиальные точки обычно крупнее) и большой высотой потенциальных барьеров между полупроводником и диэлектрическим окружением (в эпитаксиальных гетероструктурах этот барьер ниже).

- Большое различие диэлектрических свойств полупроводникового нанокристалла и окружающей его матрицы, приводящее к диэлектрическому усилению кулоновского взаимодействия между носителями заряда и увеличению энергий их размерного квантования и энергии связи экситона, а также к модификации локального электрического поля [16].

- Сильное обменное взаимодействие между электроном и дыркой, обусловленное их локализацией в области пространства меньше размера экситона и диэлектрическим усилением [23, 24]. Обменное взаимодействие приводит к тому, что в основном состоянии экситона в нанокристалле спины электрона (1/2) и дырки (3/2) направлены в одну сторону и экситон имеет магнитный момент 2. Такое состояние запрещено к излучательной рекомбинации с испусканием фотона по закону сохранения углового момента (спина) и называется темным. Оно отщеплено от находящегося выше по энергии разрешенного светлого состояния на 2–20 мэВ и, будучи преимущественно заселено при низких температурах, ответственно за долгие времена высвечивания фотолюминесценции (ФЛ). Хотя долговременная (по отношению к моменту создания возбужденного состояния) ФЛ темного экситона в коллоидных нанокристаллах экспериментально наблюдалась с начала 1990-х [25], ее механизм до недавнего времени не был установлен.

- Сильная модификация обменного взаимодействия носителей с магнитными примесями и их зависимость от места расположения магнитного иона в нанокристалле [26].

- Существование на поверхности коллоидных нанокристаллов парамагнитных центров. Такие центры либо соответствуют оборванным связям, образующимся из-за неполной пассивации поверхностных атомов полупроводникового нанокристалла лигандами, либо формируются перераспределением электронной плотности между электронными оболочками поверхностных атомов и лигандов. Взаимодействие локализованного в нанокристалле экситона с поверхностными спинами существенно влияет на оптические и магнитные свойства нанокристаллов [8].

- Экситоны в коллоидных нанокристаллах слабо взаимодействуют с колебаниями атомов окружающей их диэлектрической матрицы. Это существенно влияет на скорость процессов спиновой релаксации носителей и экситонов, которые в эпитаксиальных точках обусловлены взаимодействием с колебаниями их кристаллического окружения (фононами барьеров).

- Легирование коллоидных нанокристаллов примесными центрами, как для введения магнитных ионов, так и для получения резидентных носителей заряда, затруднено процессами их самоочищения (self-purification) и поверхностной адсорбции в ходе синтеза [27].

- Наличие спонтанных процессов ионизации и нейтрализации коллоидных нанокристаллов при фотовозбуждении электрон-дырочной пары и захвате одного из носителей на поверхностную ловушку (ионизация) с последующим его возвращением обратно в нанокристалл (нейтрализация). Они приводят к их короткоживущей или длительной фотозарядке [10, 18, 20, 28], которую можно охарактеризовать как фотолегирование.

Ориентация нанокристаллов в ансамбле

Для проведения оптических и магнитооптических исследований при низких температурах коллоидные нанокристаллы, синтезированные в жидкой среде, готовят специальным образом: их капают на подложку и высушивают. Следует отметить, что даже для сферических нанокристаллов характерно наличие одноосной анизотропии, обусловленной симметрией их кристаллической решетки и/или небольшой несферичностью (сфероидальностью) формы. У сфероидальных нанокристаллов обычно наблюдается произвольная ориентация их осей в ансамбле, образующемся после высушивания. Для ансамблей одномерных или двумерных нанокристаллов, напротив, можно ожидать, что на подложке их оси приобретут предпочтительную ориентацию. Например, мы обнаружили, что для наноплателетов с большой толщиной оболочки, форма которых близка к кубической, характерны две ориентации — горизонтальная и вертикальная [20]. С помощью предварительного разведения раствора коллоидных нанокристаллов перед их высаживанием на подложку можно приготовить ансамбли различной плотности. В эксперименте, как правило, возбуждающий свет лазера падает перпендикулярно к подложке и сигнал ФЛ собирается в обратном направлении. Исследования поляризованной ФЛ в магнитном поле, как и сигнала РСПС, позволяют судить о преимущественной ориентации наноплателетов в ансамбле, которая может быть различна для плотно и неплотно упакованных ансамблей. При изучении поляризационных свойств ансамблей несферических нанокристаллов необходимо учитывать так называемый «эффект антенны», обусловленный разницей диэлектрических характеристик внутри и снаружи полупроводника, которая приводит к перенормировке локального электрического поля и его анизотропии [13, 16].

Зеемановское расщепление и g-фактор

Эффект Зеемана, описывающий расщепление электронных уровней с противоположной ориентацией спинов во внешнем магнитном поле, является основополагающим в спиновой физике. Он позволяет измерить значение g-фактора носителей и экситонов g, которое характеризует их взаимодействие с магнитным полем, по энергии EZ наблюдаемого расщепления: EZ = gμBB, где μB — магнетон Бора, а B — величина магнитного поля. В силу того что неоднородная ширина линии излучения ансамбля нанокристаллов (10–100 мэВ) значительно превышает характерные величины EZ в полях до 10 Тл (около 1 мэВ), прямое измерение зеемановского расщепления в спектрах ФЛ затруднено. Самый распространенный метод нахождения зеемановского расщепления в таких ансамблях — измерение степени циркулярной поляризации фотолюминесценции во внешнем магнитном поле [22]. При неполяризованном возбуждении циркулярная поляризация ФЛ в магнитном поле возникает из-за разности населенностей спиновых зеемановских подуровней и в малых полях оказывается пропорциональной EZ. Теоретическое описание циркулярной поляризации ФЛ от ансамбля произвольно ориентированных нанокристаллов, впервые предложенное в работе [29], было развито нами с учетом специфики различных структур [11, 20, 22]. Измерение циркулярной поляризации с разрешением по времени позволяет исследовать спиновую динамику экситонов и носителей.

К оптическим методам, позволяющим прямо измерять g-фактор с высокой точностью, относятся неупругое рассеяния света с переворотом спина и метод накачки — зондирования с использованием для зондирования эффектов вращения Фарадея или Керра, регистрирующих спиновую поляризацию. До начала наших исследований метод РСПС опробовали на нанокристаллах CdS в стекле и обнаружили зависимость g-фактора электрона от размера нанокристалла [30]. Теоретический анализ размерной зависимости g-фактора электрона в нанокристаллах CdSe, измеренной методом накачки — зондирования, позволил обнаружить и описать влияние поверхности [31].

В работе [20] мы применили все эти методы для исследования спиновых свойств наноплателетов CdSe/CdS с большой толщиной оболочки (рис. 3). Это позволило показать, что при гелиевой температуре наноплателеты отрицательно заряжены и их ФЛ определяется рекомбинацией отрицательно заряженных экситонов (трионов; схема уровней и оптических переходов показана на рис. 3 а), найти величины g-факторов дырок (рис. 3, б) и электронов при гелиевой (2,4 К, рис. 3, в) и при комнатной (300 К, рис. 3, г) температурах; измерить время спиновой когерентности, составившее 100 пс при комнатной температуре (рис. 3, г), а также установить преимущественную ориентацию наноплателетов на подложке (рис. 3, б). На последней остановимся подробнее.

Рис. 3. Различные методы исследования зеемановского расщепления и спиновой динамики на примере наноплателетов CdSe (1,2 нм) с толстой оболочкой CdS (8,4 нм). Схема уровней и оптических переходов при рекомбинации отрицательно заряженного экситона (а). Спины электрона и дырки показаны одинарной и двойной стрелками, соответственно. Циркулярная поляризация фотолюминесценции, наведенная магнитным полем (б, геометрия Фарадея, разбавленный и плотный ансамбли). Неупругое рассеяния света с переворотом спина (в, разбавленный ансамбль). Лазер с энергией излучения 1,9588 эВ резонансно возбуждает отрицательно заряженный экситон. Линия электронного состояния сдвинута от длины волны лазера на величину зеемановского расщепления. Магнитное поле приложено либо вдоль подложки (геометрия Фойхта), либо поперек (геометрия Фарадея). Динамика спиновой поляризации по данным метода накачки — зондирования с лазерными импульсами длительностью 3 пс (г, наноплателеты в растворе). Циркулярно поляризованный импульс накачки создает спиновую поляризацию носителей, а линейно поляризованный зондирующий импульс ее детектирует. Осцилляции сигнала во времени отражают ларморовскую прецессию электронного спина в поперечном магнитном поле. Частота прецессии позволяет установить электронный g-фактор. Время спиновой дефазировки в 100 пс определяется из затухания осцилляций

У дырки со спином 3/2 g-фактор, определяющий расщепление уровней отрицательно заряженного экситона (см. схему на рис. 3, а), сильно анизотропен — его компонента в плоскости наноплателета близка к нулю. Это позволяет из измерения циркулярной поляризации фотолюминесценции в магнитном поле оценить преимущественную ориентацию наноплателетов, осажденных на подложку. Как упоминалось выше, для наноплателетов с большой толщиной оболочки характерны только две возможные ориентации — горизонтальная и вертикальная. При этом доля вертикально ориентированных наноплателетов тем больше, чем больше плотность ансамбля (см. схемы на рис. 3, б). В разбавленном ансамбле плателеты ориентированы преимущественно горизонтально, что дает большую, около 80%, степень насыщения поляризации в сильных полях. Это согласуется с отсутствием сигнала РСПС в геометрии Фарадея (рис. 3, в). В плотном ансамбле доминируют вертикально ориентированные плателеты, в которых начальное трионное состояние не расщепляется магнитным полем из-за сильной анизотропии g-фактора дырки, что понижает степень циркулярной поляризации (рис. 3, б) и одновременно разрешает наблюдение сигнала РСПС в геометрии Фарадея. Измерение степени насыщения поляризации позволяет получить количественную оценку ориентации нанокристаллов в ансамбле. Произвольная ориентация соответствует степени циркулярной поляризации 75%.

Рекомбинация темного экситона

В сферических и двумерных коллоидных нанокристаллах CdSe и CdTe без оболочки или с тонкой оболочкой, а также в одномерных структурах (ядро CdSe в нанородах CdS) мы наблюдали фотолюминесценцию нейтральных экситонов. При низких температурах жидкого гелия (4,2 К) эта ФЛ имеет длинное время затухания (порядка сотен наносекунд), так как оно определяется медленной рекомбинацией темных (запрещенных по спину к переходам в дипольном приближении) экситонов. Время рекомбинации сокращается при повышении температуры за счет заселения более быстрого (дипольно-разрешенного) светлого экситона. Исследования температурной зависимости динамики ФЛ позволило определить энергетическое расщепление между темным и светлым экситонами, которое в наших структурах варьировалось от 2 до 6 мэВ [13, 17, 21]. Что характерно, время жизни нейтральных экситонов при низких температурах сокращается и при приложении магнитного поля, ориентированного перпендикулярно оси анизотропии нанокристалла. Это связано с подмешиванием состояний светлого экситона к темному, что активирует его излучательную рекомбинацию. Экспериментальные исследования и теоретическое моделирование ФЛ плотно упакованных ансамблей нанокристаллов CdTe в магнитном поле позволили установить доминирующую роль темного экситона при низких температурах не только в излучательной рекомбинации, но и в процессе ферстеровского резонансного переноса возбуждения между экситонами в нанокристаллах разного размера, обусловленного их диполь-дипольным взаимодействием [12].

Мы обнаружили экспериментально, что излучение при рекомбинации темного экситона — как в магнитном поле, так и без него — поляризовано преимущественно поперечно по отношению к оси анизотропии нанокристалла [13]. Такая ситуация возможна только при перевороте спина электрона в экситоне [15]. В работе [14] предложен новый эффективный механизм рекомбинации темного экситона за счет обменного взаимодействия электрона в экситоне с магнитными моментами оборванных связей на поверхности нанокристаллов. Одновременный переворот спина электрона в экситоне и одного из локализованных на поверхности спинов приводит к виртуальному переходу темного состояния в светлое с его одновременной рекомбинацией. Такой же механизм рекомбинации мы предсказали теоретически и для темных экситонов в двумерных наноплателетах [22]. Важная особенность этого механизма — возможность воздействовать на его эффективность с помощью внешних факторов — понижения температуры или приложения магнитного поля. Оказалось, что оба фактора могут приводить к выстраиванию всех локализованных на поверхности спинов вдоль магнитного поля или вдоль оси анизотропии, что, в свою очередь, влияет на скорость рекомбинации. Исследования температурной зависимости скорости рекомбинации темного экситона (до начала термического заселения состояний светлого экситона) подтвердили экспериментально эффективность данного механизма рекомбинации [17].

Магнитный полярон на поверхностных спинах

Особенности низкотемпературных оптических спектров при селективном возбуждении ансамбля коллоидных нанокристаллов с большой шириной линии ФЛ наблюдались еще в 1994 г. [25], и нам удалось их объяснить с помощью модели магнитного полярона на поверхностных спинах [14]. Оказалось, что даже в отсутствие внешнего магнитного поля можно выстроить все локализованные на поверхности спины в одном направлении — поляризовать их вдоль оси нанокристалла. При этом обменное поле поляризованных спинов играет роль внутреннего магнитного поля, под действием которого возникает зеемановское расщепление спиновых подуровней темного экситона и его спиновая поляризация. Поляризованный по спину экситон вместе с поляризованными поверхностными спинами образуют магнитный полярон.

Выстраивание спинов в нулевом магнитном поле становится возможным благодаря положительной обратной связи — обратному влиянию термодинамически поляризованного по спину темного экситона на локализованные спины. Такое влияние обусловлено двумя механизмами, связанными с обменным взаимодействием, — термодинамическим и динамическим. Термодинамический механизм определяется обратным воздействием обменного поля поляризованного экситона на локализованные спины и аналогичен механизму формирования поляронного состояния в полумагнитных полупроводниках [32]. Второй механизм, предложенный в работе [14], имеет динамический характер — при температурах ниже критической поляризация поверхностных спинов нарастает в процессе оптического возбуждения и излучательной рекомбинации темного экситона с одновременным переворотом спина на поверхности.

Рис. 4. Формирование магнитного полярона на поверхностных спинах и его оптическое детектирование. Динамическая поляризация спинов на поверхности нанокристалла в процессе оптического возбуждения и излучательной рекомбинации темного экситона с одновременным переворотом спинов электрона и оборванной связи (а). Модификация спектра ФЛ при резонансном возбуждении в результате формирования полярона (б)

Термодинамическая спиновая поляризация экситона возникает благодаря расщеплению его спиновых подуровней и быстрой спиновой релаксации в нижнее состояние, что является важным условием динамической поляризации поверхностных спинов и формирования магнитного полярона. Экспериментально короткое время спиновой релаксации (по сравнению с долгим временем жизни темного экситона) было установлено нами по быстрому нарастанию циркулярной поляризации ФЛ во внешнем магнитном поле [11, 13]. Процесс динамической поляризации поверхностных спинов и образования магнитного полярона схематически показан на рис. 4, a.

Важно, что формирование полярона подавляет процесс излучательной рекомбинации темного экситона и одновременно приводит к понижению энергии оптического перехода на энергию полярона Ep, которая может достигать нескольких миллиэлектронвольт. Это делает возможным оптическое детектирование данного эффекта в низкотемпературных спектрах фотолюминесценции при резонансном (селективном) возбуждении подгруппы нанокристаллов в ансамбле. Мы провели детальные экспериментальные исследования зависимостей спектров ФЛ нанокристаллов CdSe радиусом 1,4 нм от температуры, мощности и длительности фотовозбуждения. Их теоретический анализ позволил однозначно доказать формирование полярона и определить его параметры [17]. Мы обнаружили неожиданно медленную (часы) динамику поляризации спинов оборванных связей в ансамбле нанокристаллов и их релаксации к неупорядоченному состоянию после выключении возбуждения. Это связано с динамикой процессов спонтанной ионизации и нейтрализации нанокристаллов при фотовозбуждении.

При резонансном возбуждении в спектрах ФЛ наблюдается бесфононная линия (излучательная рекомбинация происходит без участия оптических фононов), сдвинутая на величину ΔЕ от энергии лазера, и ее фононные повторения, смещенные в область меньших энергий на величину энергии одного (ELO) или нескольких оптических фононов. Понижение температуры приводит к увеличению стоксовых сдвигов ФЛ, причем увеличение сдвигов бесфононной (ZPL) и первой фононной линий (1PL) прямо пропорционально уменьшению отношения их интенсивностей, что находится в хорошем согласии с модельными предсказаниями (рис. 4, б). Анализ данных, полученных при длительном (более 2 ч) непрерывном возбуждении, позволил оценить максимальную энергию полярона (Ep ≈ 7 мэВ) и количество участвующих в нем поверхностных спинов (≈ 60) [17]. При этом оказалось, что критическая температура динамического формирования полярона (35 К) существенно превышает критическую температуру его термодинамического формирования (11 К).

Следует отметить, что при ориентации поверхностных спинов внешним магнитным полем их обменное поле будет играть роль внутреннего магнитного поля и влиять на зеемановское расщепление темного экситона, его поляризацию и скорость рекомбинации [22]. Как следствие, может наблюдаться немонотонная зависимость степени циркулярной поляризации ФЛ от магнитного поля и даже изменение ее знака.

Магнитный полярон на магнитных примесях

Рис. 5. Магнитный полярон на магнитных примесях Mn2+ в нанокристаллах CdMnSe. Спектры ФЛ при резонансном возбуждении экситонов на энергии 2,11 эВ в различных магнитных полях. Температура 1,8 К. Красные стрелки показывают поляронный сдвиг

Метод резонансного возбуждения позволил также детектировать формирование экситонного магнитного полярона в нанокристаллах CdMnSe, легированных магнитными ионами Mn2+ [19]. Усиление обменного взаимодействия в нанокристаллах [26] создает благоприятные условия для спонтанного намагничивания спинов Mn и формирования коллективного экситонного магнитного полярона в нулевом магнитном поле (схема на рис. 5 для В = 0 Тл). Факт формирования регистрируется по сдвигу линии ФЛ от энергии лазера ΔE, который уменьшается с ростом магнитного поля — в силу ориентации спинов Mn внешним полем (рис. 5) — и при повышении температуры. В исследованных нанокристаллах диаметром 5 нм с концентрацией Mn в 1,6% энергия экситонного магнитного полярона при температуре 1,8 К составила 26 мэВ, а обменное поле, создаваемое экситоном на Mn, достигало 10 Тл. При этом, в отличие от ранее наблюдавшихся поляронов в полумагнитных полупроводниках [32], магнитный полярон в нанокристаллах характеризуется полной поляризацией магнитных моментов Mn. От случая спинового полярона на поверхностных спинах в нанокристаллах, магнитный полярон в CdMnSe отличается тем, что его термодинамическое формирование происходит быстрее 100 пс, т.е. за время, меньшее времени жизни экситона. Такой полярон быстро и полностью разрушается после рекомбинации экситона.

Фотолегирование, детектируемое по спиновым явлениям

Один из важных результатов нашей работы — предложенная и реализованная концепция фотолегирования сферических нанокристаллов и двумерных наноплателетов CdSe/CdS с толстой оболочкой одиночным электроном. Спонтанные процессы фотозарядки обычно не обеспечивают создания устойчивых структур с резидентными носителями, но приводят к нежелательным явлениям неустойчивости (мерцания) и деградации ФЛ. Однако оказалось, что в структурах с толщиной оболочки более 5 нм реализуется долгоживущая фотозарядка. Фотолюминесценция таких структур определяется рекомбинацией отрицательно заряженных экситонов, которая при низких температурах происходит гораздо быстрее рекомбинации темных экситонов и не зависит от магнитного поля. Эти свойства можно использовать как свидетельство фотозарядки. В исследованных нами структурах — сферических нанокристаллах и двумерных наноплателетах CdSe/CdS с большой толщиной оболочки — знак циркулярной поляризации в магнитном поле однозначно указывает на то, что долгоживущими резидентными носителями служат именно электроны [10, 11, 20].

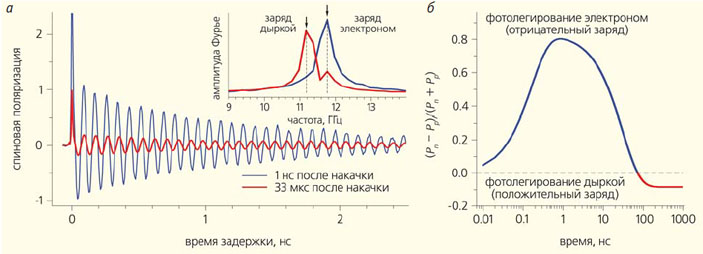

В нанокристаллах без оболочки динамика фотозарядки может быть очень нетривиальной — в ней, как правило, задействованы несколько процессов, а иногда даже происходит смена знака резидентного носителя [18]. Сложность исследования фотозарядки заключается не только в установлении присутствия носителя в нанокристалле, но и в идентификации его знака (электрон это или дырка). Мы показали, что метод накачки — зондирования с регистрацией когерентной спиновой прецессии носителей в магнитном поле решает эти проблемы. Стандартная двухимпульсная методика (рис. 3, г) была дополнена еще одним импульсом — генерирующим фотоносители, но не создающим спиновую поляризацию носителей [18]. Измерения нанокристаллов CdS диаметром 5,5 нм (рис. 6, а), проведенные в растворе при комнатной температуре, показывают: частота спиновой прецессии меняется с ростом задержки после импульса, генерирующего фотоносители. При задержке в 1 нс она равна 11,8 ГГц, что соответствует прецессии электрона в нанокристалле, т.е. свидетельствует о фотозарядке электроном. А при задержке в 33 мкс частота прецессии уменьшается до 11,2 ГГц, отвечающей прецессии электрона в положительно заряженном экситоне (это говорит о фотозарядке дыркой). Динамика фотозарядки, измеренная в большом диапазоне времен от 10 пс до 1 мкс (рис. 6, б), показывает немонотонный характер процесса — начальный рост числа отрицательно заряженных нанокристаллов (Pn) в ансамбле, сменяющийся их уменьшением и превалированием положительно заряженных нанокристаллов (Pp).

Рис. 6. Динамика фотозарядки в нанокристаллах CdS по данным трехимпульсного метода накачки — зондирования. Спиновая прецессия в магнитном поле 0,43 Тл при комнатной температуре (а). Динамика разностного сигнала доли нанокристаллов, заряженных электронами (Pn) и дырками (Pp) (б)

***

Коллоидные полупроводниковые нанокристаллы оказались отзывчивыми к экспериментальным методам, применяемым в спиновой физике полупроводников. Они демонстрируют богатый спектр спин-зависимых явлений, интересных как для фундаментальных исследований, так и для возможных применений, и стимулируют развитие новых теоретических моделей. К самым необычным и малоисследованным можно отнести эффекты, которые связаны со спинами, локализованными на поверхности нанокристаллов. Функционализация поверхности нанокристаллов, позволяющая присоединять их в качестве маркеров к органическим молекулам, широко используется в медицине и биологии. Несомненно, интересно добавить в эту концепцию спин и привлечь спин-спиновые взаимодействия.

Авторы благодарны всем коллегам, внесшим вклад в работы, представленные в этом обзоре. Особенно мы признательны Ал. Л. Эфросу, внесшему большой вклад в развитие теории экситонной физики коллоидных нанокристаллов, многолетнее сотрудничество с которым стимулировало и поддерживало наш интерес к этим исследованиям.

Работа выполнена при поддержке немецко-российского центра ICRC TRR160 «Coherent manipulation of interacting spin excitations in tailored semiconductors», финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований и немецким научным обществом Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Литература

1. Reed M. A., Bate R. T., Bradshaw K. et al. Spatial quantization in GaAs — AlGaAs multiple quantum dots // J. Vacuum Science & Technology B: Microelectronics Processing and Phenomena. 1986; 4(1): 358–360.

2. Екимов А. И., Онущенко А. А. Квантовый размерный эффект в трехмерных микрокристаллах полупроводников // Письма в ЖЭТФ. 1981; 34(6): 363–366.

3. Эфрос Ал. Л., Эфрос А. Л. Межзонное поглощение света в полупроводниковом шаре // ФТП. 1982; 16(7): 1209–1214.

4. Ekimov A. I., Efros Al. L., Onushchenko A. A. Quantum size effect in semiconductor microcrystals // Solid State Commun. 1985; 56(11): 921–924.

5. Rossetti R., Nakahara S., Brus L. E. Quantum size effects in the redox potentials, resonance Raman spectra, and electronic spectra of CdS crystallites in aqueous solution // J. Chem. Phys. 1983; 79(2): 1086–1088.

6. Гросс Е. Ф., Каррыев Н. А. Оптический спектр экситона // ДАН СССР. 1952; 84(3): 471–474.

7. Гросс Е. Ф., Каплянский А. А. Спектроскопическое исследование поглощения и лиминесценции хлористой меди, введенной в кристалл каменной соли // Оптика и спектроскопия. 1957; 2(2): 204–209.

8. Boles M. A., Ling D., Hyeon T. et al. The surface science of nanocrystals // Nature Materials. 2016; 15(2): 141–153.

9. Kovalenko M. V., Manna L., Cabot A. et al. Prospects of nanoscience with nanocrystals // ACS Nano. 2015; 9: 1012–1057.

10. Javaux C., Mahler B., Dubertret B. et al. Thermal activation of non-radiative Auger recombination in charged colloidal nanocrystals // Nature Nanotechnology. 2013; 8: 206–212.

11. Liu F., Biadala L., Rodina A. V. et al. Spin dynamics of negatively charged excitons in CdSe/CdS colloidal nanocrystals // Phys. Rev. B. 2013; 88: 035302(1–12).

12. Liu F., Rodina A. V., Yakovlev D. R. et al. Förster energy transfer of dark excitons enhanced by a magnetic field in an ensemble of CdTe colloidal nanocrystals // Phys. Rev. B. 2015; 92: 125403(1–17).

13. Siebers B., Biadala L., Yakovlev D. R. et al. Exciton spin dynamics and photoluminescence polarization of CdSe/CdS dot-in-rod nanocrystals in high magnetic fields // Phys. Rev. B. 2015; 91: 155304(1–17).

14. Rodina A. V., Efros Al. L. Magnetic properties of nonmagnetic nanostructures: dangling bond magnetic polaron in CdSe nanocrystals // Nano Letters. 2015; 15: 4214–4222.

15. Rodina A. V., Efros Al. L. Radiative recombination from dark excitons: Activation mechanisms and polarization properties // Phys. Rev. B. 2016; 93(15): 155427(1–15).

16. Rodina A. V., Efros Al. L. Effect of dielectric confinement on optical properties of colloidal nanostructures // ЖЭТФ. 2016; 149(3): 641–655.

17. Biadala L., Shornikova E. V., Rodina A. V. et al. Magnetic polaron on dangling-bond spins in CdSe colloidal nanocrystals // Nature Nanotechnology. 2017; 12: 569–574.

18. Feng D., Yakovlev D. R., Pavlov V. V. et al. Dynamic evolution from negative to positive photocharging in colloidal CdS quantum dots // Nano Letters. 2017; 17: 2844–2851.

19. Rice W. D., Liu W., Pinchetti V., Yakovlev D. R. et al. Direct measurements of magnetic polarons in CdMnSe nanocrystals from resonant photoluminescence // Nano Letters. 2017; 17: 3068–3075.

20. Shornikova E. V., Biadala L., Yakovlev D. R. et al. Electron and hole g-factors and spin dynamics of negatively charged excitons in CdSe/CdS colloidal nanoplatelets with thick shells // Nano Letters. 2018; 18: 373–380.

21. Shornikova E. V., Biadala L., Yakovlev D. R. et al. Addressing the exciton fine structure in colloidal nanocrystals: the case of CdSe nanoplatelets // Nanoscale. 2018; 10: 646–656.

22. Родина А. В., Головатенко А. А., Шорникова Е. В., Яковлев Д. Р. Спиновая физика экситонов в коллоидных нанокристаллах // ФТТ. 2018; 60(8): 1525–1541.

23. Efros Al. L., Rosen M., Kuno M. et al. Band-edge exciton in quantum dots of semiconductors with a degenerate valence band: Dark and bright exciton states // Phys. Rev. B. 1996; 54(7): 4843–4856.

24. Гупалов С. В., Ивченко Е. Л. Тонкая структура экситонных уровней в нанокристаллах CdSe // ФТТ. 2000; 42(11): 1976–1984.

25. Nirmal M., Murray C. B., Bawendi M. G. Fluorescence-line narrowing in CdSe quantum dots: Surface localization of the photogenerated exciton // Phys. Rev. B. 1994; 50(4): 2293–2300.

26. Merkulov I. A., Rodina A. V. Exchange interaction between carriers and magnetic ions in quantum size heterostructures // Introduction to the Physics of Diluted Magnetic Semiconductors / J. Kossut, J. A. Gaj (eds.). Heidelberg, 2010. 3: 65–101.

27. Norris D. J., Efros Al. L., Erwin S. C. Doped Nanocrystals // Science. 2008; 319: 1776–1779.

28. Грабовских В. Я., Дзенис Я. Я., Екимов А. И. и др. Фотоионизация полупроводниковых микрокристаллов в стекле // ФТТ. 1988; 31(1): 272–275.

29. Johnston-Halperin E., Awschalom D. D., Crooker S. et al. Spin spectroscopy of dark excitons in CdSe quantum dots to 60 T // Phys. Rev. B. 2001; 63(20): 205309(1–5).

30. Sirenko A. A., Belitsky V. I., Ruf T. et al. Spin-flip and acoustic-phonon Raman scattering in CdS nanocrystals // Phys. Rev. B. 1998; 58(4): 2077–2087.

31. Gupta J. A., Awshalom D. D., Efros Al. L. et al. Spin dynamics in semiconductor nanocrystals // Phys. Rev. B. 2002; 66(12): 25307(1–12).

32. Yakovlev D. R., Ossau W. Magnetic polarons // Introduction to the Physics of Diluted Magnetic Semiconductors / J. Kossut, J. A. Gaj (eds.). Heidelberg, 2010; 221–262.

Избранное

См. также

Рис. 1. Полупроводниковые нанокристаллы в стекле и их исследователи. Градиентный образец со сферическими нанокристаллами CdSe (вверху), чьи диаметр и длина волны излучения меняются от 4 нм (580 нм, желтый) до 10 нм (680 нм, красный). Пионеры изучения нанокристаллов. Слева направо: Алексей Иванович Екимов, Алексей Львович Эфрос и Александр Львович Эфрос (1984 г., Армения). А. Л. Эфрос рассматривает градиентный образец с верхнего рисунка