Изучение афалин в природе: история с продолжением

Александр Агафонов, Ирина Логоминова

«Природа» №7, 2018

Семейство настоящих дельфинов (Delphinidae) насчитывает порядка 50 видов; сфера их обитания — практически вся акватория Мирового океана и некоторые пресноводные водоемы. Эти животные занимают высшие уровни пищевых цепей в море и становятся индикаторами состояния экологических систем в целом. Вот почему так важны их всесторонние исследования. Начиная с середины ХХ в. число научных работ, посвященных дельфинам, значительно возросло, и наиболее интересные данные получены во время наблюдений за афалинами (Tursiops truncatus).

Дельфины-«домоседы» становятся объектом систематических наблюдений

Афалины широко распространены в большинстве морей Мирового океана. Так, например, в Атлантическом океане T. truncatus встречается у южных берегов Гренландии, Исландии и Норвегии, и ареал вида простирается до акватории юга Аргентины. В Тихом океане афалины обитают от южной части Охотского моря, Курильских о-вов, побережья штата Орегон (США) до акватории Австралии и Новой Зеландии. Многие комплексные исследования этих животных в природе начаты в 1970-х годах и продолжаются сегодня. Ученые располагают сведениями о сообществах афалин, обитающих у побережий Австралии, Коста-Рики, Багамских и Азорских о-вов, в эстуариях рек Саду (Португалия) и Шаннон (Ирландия), в различных районах Средиземного моря и во многих других акваториях [1–6]. Выяснилось, что афалины, как правило, не совершают дальних миграций, предпочитая прибрежные воды, и формируют довольно стабильные локальные группы.

Эти факты подтверждены, например, результатами многолетнего изучения локальных сообществ афалин у восточного [7] и западного [8] побережий Флориды (США). Для идентификации и учета дельфинов исследователи не только регистрировали их естественные индивидуальные признаки (шрамы и пятна на коже, формы плавников), но и практиковали методику отлова и мечения с последующим выпуском в море. Пойманным животным при помощи специальных клейм, замороженных в жидком азоте, ставили на кожу номера. Дальнейшие исследования показали, что метка сохраняется в течение многих лет, не причиняя дельфину никакого вреда. Американские цетологи Д. Оделл и Е. Аспер вели наблюдения на востоке — близ мыса Канаверал в акватории лагун Индиан Ривер и Банана Ривер, протянувшихся параллельно берегу на несколько десятков километров и отделенных от Атлантического океана косами. Согласно полученным данным, общая численность афалин в названном районе составляла 200–300 особей; в течение нескольких лет было помечено 134 из них. Авторы отмечали, что дельфины перемещались только в пределах лагун, не выходя в открытый океан. Более того, они описали группы, тяготевшие к определенным участкам этой акватории [7].

У западного побережья Флориды аналогичные наблюдения проводили ученые М. Скотт и Р. Веллс. Первоначально (в 1976–1979 гг.) они работали в заливе Сарасота, а с 1980 г. расширили исследуемую акваторию, охватив залив Тампа и близлежащие воды Мексиканского залива. По их оценкам, в этом районе пребывало порядка 350 афалин, в том числе около 100 — в заливе Сарасота, причем на протяжении нескольких лет численность сообщества менялась незначительно. Скотт и Веллс определили, что дельфины образуют группы (bands), объединяющие особей определенного пола и возраста. Группы самок с детенышами наиболее стабильны: например, в заливе Сарасота таковых выявлено четыре, и каждая занимала определенный локальный участок. Средний размер подобного «коллектива» — семь особей. Описаны как эпизоды «обмена» между группами, так и их слияния в более крупные, но менее устойчивые образования — стаи (shools). Группы взрослых самцов перемещались более свободно и не были связаны с определенными группами самок. Самцы-подростки держались обособлено на краю залива. После того как район наблюдений увеличился, ученые зафиксировали случаи взаимного обмена особями между сообществами афалин в заливах Сарасота и Тампа [8].

Всеволод Михайлович Белькович — один из крупнейших отечественных исследователей морских млекопитающих. Основатель (1975) и на протяжении более 40 лет бессменный руководитель лаборатории морской биоакустики (ныне — лаборатория морских млекопитающих) Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН

В нашей стране этолого-акустические исследования афалин, а также двух других видов дельфинов, обитающих в Черном море, — морских свиней (Phocoena phocoena) и белобочек (Delphinus delphis) — проводились в 1974–1980 гг. в Крыму [9]. Их инициатором стал выдающийся исследователь морских млекопитающих доктор биологических наук В. М. Белькович (1935–2016), которому удалось привлечь специалистов таких крупных академических учреждений, как Институт океанологии имени П. П. Ширшова, Акустический Институт имени академика Н. Н. Андреева, Институт биологии развития имени Н. К. Кольцова. Кроме того, в работах участвовали ученые биологического и филологического факультетов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Афалины предпочитают локальные участки прибрежной зоны, поэтому для проведения исследований Белькович и его коллеги выбрали южное побережье Тарханкутского п-ова (Крым). Это доступная и малонаселенная территория, а главное, предварительная разведка показала стабильное присутствие дельфинов в прилегающей акватории. Базовый лагерь экспедиции располагался в районе мыса Урет, на развалинах бывшего села Морское. Ее участники своими силами оборудовали помещения для лабораторий, складов, мастерской, кухни и столовой. Сами ученые жили в палаточном лагере, как и полагается полевым исследователям. Помимо штатных сотрудников научных организаций к работе широко привлекали студентов различных вузов, и многим из молодых людей работа в Тарханкутской экспедиции дала своеобразную путевку в жизнь.

Общий вид базового лагеря экспедиции с вертолета

Первые сведения о поведении черноморских афалин

Наблюдения за дельфинами ученые Тарханкутской экспедиции осуществляли со стационарных и мобильных наблюдательных пунктов, в ряде случаев оснащенных гидроакустическими комплексами для прослушивания акватории и аудиозаписи. Наиболее точно оценить пространственную динамику популяции можно было, сопровождая группы дельфинов на яхтах и катамаранах; для отслеживания с берега использовались автомобили или специальные «конные патрули». Периодически с вертолетов «Ми-2» проводились сезонные авиаучеты численности дельфинов в трехкилометровой прибрежной полосе акватории — от оз. Донузлав до пос. Межводное. Итогом многолетних работ стало описание пространственно-временной структуры локальной популяции афалин (оценка общей численности, количества групп и их размера, сезонных миграций), основных типов поведения, а также составление «акустического словаря» вида.

«Конный патруль» для наблюдения за дельфинами, плывущими вдоль берега

Наблюдения показали, что в весенне-летне-осенний период афалины объединяются в группы численностью до 12–15 особей с «ядрами» по 3–5 особей. При этом структура этих групп довольно динамична, их состав может изменяться за короткие интервалы времени. Общая численность сообщества в исследованном районе (протяженностью около 60 км вдоль берега) оценена приблизительно в 100 особей. Проводилась идентификация дельфинов (визуально и методом фоторегистрации) по характерным меткам на коже и по особенностям спинных плавников; при этом ученые заметили, что на протяжении нескольких сезонов в исследуемой акватории встречались одни и те же особи. Таким образом, освещенные в литературе представления о пространственно-временной стабильности сообществ афалин подтвердились и на примере черноморской популяции.

В ходе наблюдений за дельфинами был отмечен высокий уровень координации действий этих животных в группах, отчетливо проявившийся в специфических формах их поисково-охотничьего поведения. За добычей они отправляются всем стадом либо группами, а в ряде случаев ведут диффузный поиск — поодиночке или небольшими «бригадами» перемещаются по всему наблюдаемому пространству. Иногда задачу берут на себя «дельфины-разведчики»: вдвоем-вчетвером они двигаются вдоль берега в 200–300 м от него, обследуя прилегающую акваторию, а параллельно на расстоянии до нескольких километров им сопутствует основная группа. При обнаружении крупных косяков рыбы дельфины объединяются и действуют коллективно.

Восстановление строений для нужд экспедиции силами ее участников

Начинается групповая охота. Описаны разные способы ее ведения, и прежде всего — «карусель», когда дельфины окружают и сжимают косяк, делая его более компактным. Далее применяется «котел» — тактика, при которой одни дельфины продолжают «уплотнять» живую рыбью массу, а другие внедряются в нее и ловят добычу; причем партнеры периодически меняются ролями. Наконец, существует прием «стенка на стенку»: группы дельфинов выстраиваются «фронтом», чтобы гнать рыбу друг на друга; при необходимости этот способ переходит в «карусель» и затем — в «котел».

Запись и интерпретация акустических «текстов»

Параллельно с визуальными наблюдениями ученые постоянно прослушивали акваторию при помощи стационарных акустических комплексов или с борта яхты, следующей за дельфинами. Оказалось, что все названные типы активности афалин сопровождались весьма интенсивной подводной акустической перекличкой, и важнейшими задачами исследований стали регистрация и анализ этой сигнализации. Следует, однако, учитывать несовершенство применявшейся в 1970-е годы аппаратуры звукозаписи и обработки зарегистрированных сигналов. Для того чтобы осуществлять высокочастотную запись, требовалось огромное количество магнитной пленки, которую приходилось использовать повторно. Анализировали зафиксированный материал в основном «на слух», а визуализацию сигналов в виде спектрограмм (весьма невысокого качества) можно было провести лишь в минимальном объеме и только в стационарных условиях, по возвращении из экспедиции. Соответственно, при интерпретации обработанных данных неизбежно возникали ошибки.

Исследователи пытались связать сигналы афалин с поведенческим контекстом; при этом учитывали три основные категории издаваемых звуков: свисты, импульсные серии и импульсно-тональные сигналы. Их последовательности, зарегистрированные в разных ситуациях, рассматривали как «акустические тексты», а динамика акустической активности описывалась в музыкальных терминах — как своеобразная «вокальная партия» с вступлением в нее разных «голосов», настройкой на определенную «эмоциональную волну» и конструированием «полифонических фраз» [10]. Основой системы передачи информации исследователи считали тональные сигналы (свисты); при интерпретации результатов анализа допускали сочетание индивидуальных опознавательных и «общих» сигналов, представляющих собой комбинации простых элементов и несущих довольно сложную семантическую нагрузку.

Как это часто бывает в науке, анализ того же самого материала, проведенный спустя много лет более совершенными методами, показал: первоначальная интерпретация функций сигналов, записанных в 1970-е годы, неверна. Сохранившиеся записи оцифровали и подвергли сплошному спектральному анализу при помощи современной компьютерной программы (Adobe Audition). В результате было выделено несколько десятков типов регулярно повторяющихся свистов, трактуемых сегодня как автографы разных особей [11]. Показательно, что некоторые из них встречаются в записях, сделанных в разные сезоны: это подтверждает постоянство состава обитателей исследуемой акватории и одновременно приверженность дельфинов к обжитой ими территории.

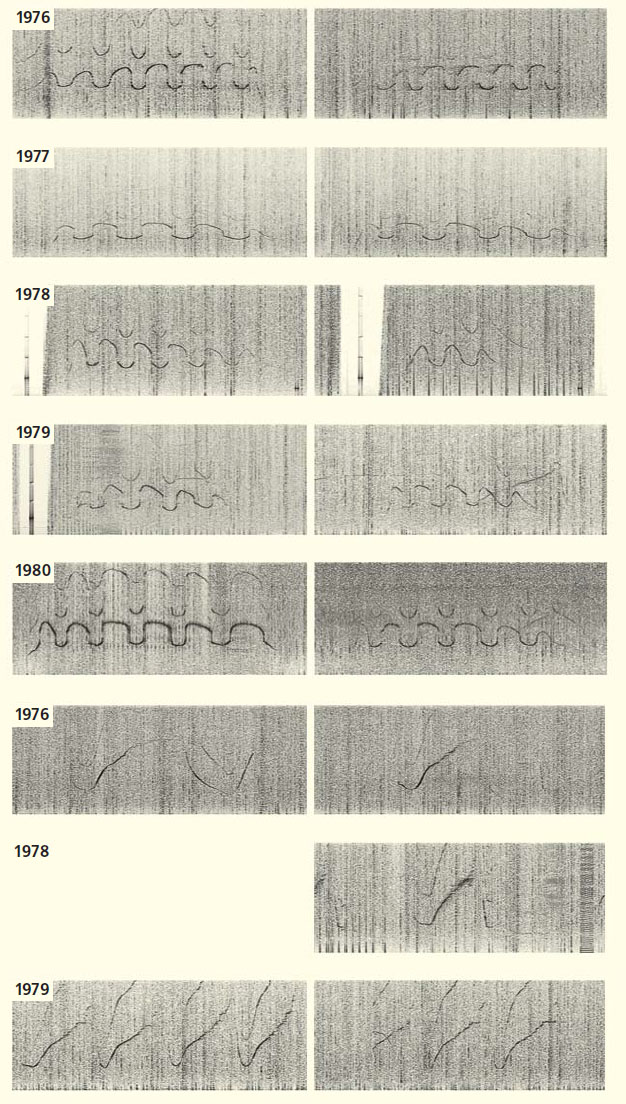

Примеры «свистов-автографов», принадлежащих двум дельфинам и зарегистрированных в разные сезоны в районе Тарханкутского п-ова

К сожалению, начавшиеся этолого-акустические исследования популяции черноморских афалин долгое время не имели развития. В 1990–2000-х годах локальные учеты численности дельфинов у побережья Крыма, а также морфологические описания погибших животных осуществлялись украинскими учеными [12]. Только в 2014 г. силами лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского РАН комплексное изучение сообществ афалин возобновилось после более чем 30-летнего перерыва. В настоящее время в работе активно участвуют также энтузиасты-экологи из автономной некоммерческой организации Serene Sea.

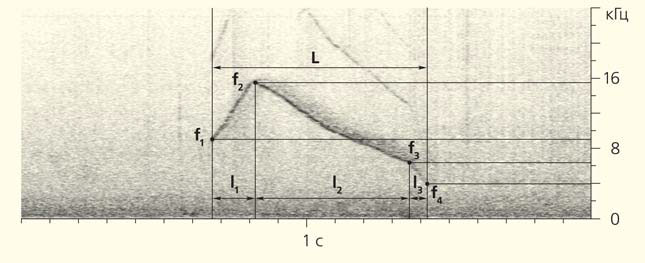

Пример типичного «свиста-автографа». Основные параметры: L — общая длительность сигнала; l1—l3 — длительности отдельных участков сигнала; f1 — начальная частота сигнала, f2 — максимальная частота сигнала, f3 — частота одной из «ключевых точек», f4 — конечная частота сигнала

Регулярные наблюдения за афалинами с параллельной регистрацией их подводной акустической активности проводятся в акватории Судак — Новый Свет (юго-восточное побережье Крыма). Выбор района обусловлен тем, что именно здесь на протяжении последних нескольких лет периодически осуществлялись учет и фотоидентификация дельфинов [13].

Проведенные работы показали, что в данной акватории постоянно обитает локальное сообщество афалин численностью как минимум несколько десятков особей. Цель современных исследований — составление пространственно-временной картины жизнедеятельности данного сообщества. Наблюдения и акустические записи ведутся как стационарно с берега (с нескольких точек), так и с моря, с использованием катеров и прогулочных педальных катамаранов; данные о перемещении дельфинов, их численности и примерном возрастном составе, а также о типах поведенческой активности заносятся в журнал наблюдений. Для сбора акустических данных применяются стандартные гидроакустические тракты. Каждый из них включает в себя звуковоспринимающее устройство (пьезокерамический гидрофон), в который встроен так называемый предварительный усилитель сигнала. Он соединен герметичным кабелем с наземным усилителем-коммутатором, оснащенным блоком питания и динамиком. Акустические записи ведутся в монофоническом (одноканальном) режиме в частотном диапазоне до 48 кГц при помощи современных цифровых рекордеров различных марок. Они позволяют записывать сигналы на протяжении многих часов и в дальнейшем обрабатывать их посредством компьютерных программ. Классификация свистов осуществляется по спектрограммам: специалисты сравнивают частотные контуры сигналов (при этом рассматривают только основную, нижнюю, гармонику). Для анализа замеряют следующие параметры: общую длительность сигнала, длительность его элементов, а также начальную, конечную, минимальную и максимальную частоты основного тона.

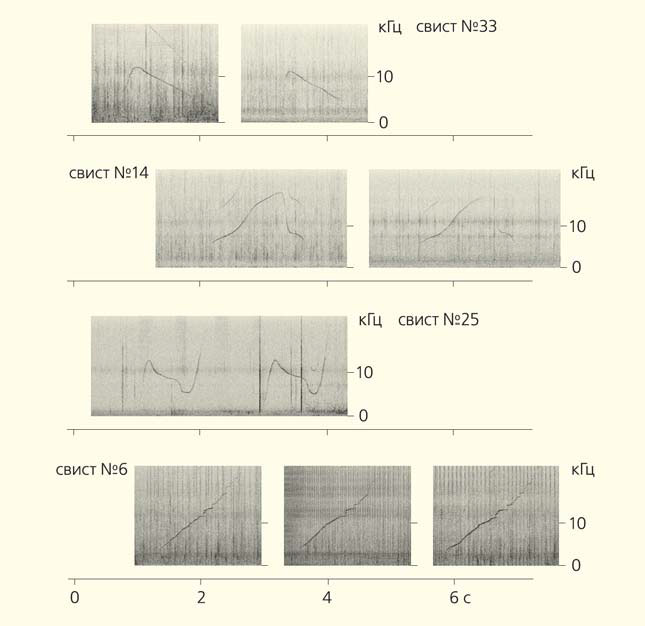

Примеры «свистов-автографов», зарегистрированных в районе Судак — Новый Свет

Для учета численности и миграций дельфинов, помимо традиционных методов визуальной и фотоидентификации, применяется их акустическая идентификация на основании анализа зарегистрированных свистов-автографов. Напомним, что автограф представляет собой свист с индивидуально-специфичной для каждой особи формой частотного контура. Этот сигнал доминирует в индивидуальном вокальном репертуаре дельфина [14, 15], становясь его своеобразным «позывным». Используя составленный каталог спектрограмм автографов, с помощью статистического анализа можно с большой точностью оценить количественный и качественный состав исследуемого сообщества афалин, его социальную структуру, временную динамику и многое другое.

К настоящему времени полностью обработаны материалы, собранные в первый период исследований — с марта 2014 г. по декабрь 2015 г. Тогда наблюдения вели 206 дней, в том числе на протяжении 135 дней записывали акустические сигналы. Наибольшее количество дельфинов ученые встречали в апреле — июне и в ноябре — декабре, что, возможно, связано с сезонным прохождением рыбы. В июле, августе и сентябре количество наблюдаемых в прибрежной зоне групп афалин и их численность снижаются, что может быть объяснено появлением в эти месяцы в близлежащей акватории (за пределами Новосветских бухт) рыболовецких сейнеров, за которыми обычно следуют дельфины. Общий объем акустических записей составляет 314 ч, зарегистрировано 26,5 тыс. тональных (свистовых) сигналов, качество которых приемлемо для дальнейшей обработки. При анализе записей выделено около 200 доминирующих типов свистов, отнесенных к категории автографов. По результатам систематизации и анализа зарегистрированных сигналов составлен каталог свистов-автографов, каждому из которых присвоен порядковый номер.

Частота встречаемости разных автографов (а следовательно, и производящих их дельфинов) в период наблюдений могла значительно различаться. Так, 44 типа свистов регистрировали регулярно. И в то же время отмечены сигналы (102 варианта), которые многократно звучали только в один из дней, а затем не использовались на протяжении нескольких месяцев (вплоть до года). Наконец, 60 типов свистов-автографов зафиксированы в течение единственного дня. Оказалось также, что определенные варианты сигналов устойчиво ассоциированы друг с другом (т.е. их «авторы» образуют достаточно стабильные группы). Разумеется, при увеличении объема акустического материала их типология может быть уточнена и расширена.

Частота встречаемости «свистов-автографов», зарегистрированных за весь период наблюдений

Сравнение визуальных наблюдений за дельфинами и акустических данных позволило отметить в формировании групп афалин Судакско-Новосветской акватории некоторые сезонные особенности. Так, в зимне-весенний период (с января по апрель) структуру исследуемой локальной популяции можно охарактеризовать как крупное объединение, состоящее из групп численностью до 15–30 особей. С мая по июль включительно сообщество рассредоточивается на более мелкие группы — от 4 до 12 животных. В августе, сентябре, октябре при общем сокращении количества дельфинов в наблюдаемой акватории формируются нестабильные группы — от 2 до 8 особей. С ноября по декабрь возвращается тенденция к образованию более крупного «коллектива», причем автографы включенных в него групп зарегистрированы и в прошлый зимне-весенний период (январь — апрель).

Оценка общей численности типов свистов-автографов, частоты их встречаемости и сопоставление сезонной динамики появления тех или иных типов позволяют выделить две пространственно-временные группировки афалин. В первой из них — особи, регулярно заходящие в акваторию Новый Свет — Судак независимо от сезона, т.е. «резидентные» (ей соответствуют около 50 установленных типов автографов). Во второй — животные, которым принадлежит примерно 160 типов автографов, посещающие акваторию нерегулярно («транзитные»).

Сверхзадача комплексных исследований

Исследования, начатые в 2014 г., продолжаются, растет объем собранных данных, ставятся новые задачи. Ближайшая цель — расширение района проводимых работ и уточнение границ локальных ареалов сообществ дельфинов. В рамках этой работы мы следим за миграцией особей, определенных нами как «транзитные». Существует и сверхзадача — создать как можно более полную пространственно-временную модель популяции черноморских дельфинов, которая станет индикатором состояния экосистемы Черного моря.

Летом 2016 г. мы провели этолого-акустические исследования в районе мыса Урет на Тарханкутском п-ове — как раз в том самом месте, где в конце 1970-х годов в течение нескольких летних сезонов был собран богатейший научный материал по поведению и акустической сигнализации афалин. В то время дельфинов здесь наблюдали практически ежедневно на протяжении многих часов. Но, увы, времена изменились! За полтора месяца наблюдений мы ни разу (!) не увидели и не услышали ни одного дельфина... По свидетельствам местных жителей, на рубеже XX и XXI вв. в данном районе проводился интенсивный лов рыбы с использованием донных тралов, которые помимо подрыва рыбных запасов значительно нарушают состояние придонных сообществ и, соответственно, всей пищевой цепи. Так или иначе, но район стал неинтересен афалинам. И человеку следует в очередной раз задуматься о хрупкости природы и своей ответственности за нее.

Работа выполнена в рамках государственных заданий ФАНО России (№ 0149-2018-0008 и № 00700082-18-00).

Литература

1. Wiszniewski J., Allen S. J., Möller L. M. Social cohesion in a hierarchically embayment population of Indo-Pacific bottlenose dolphins // Animal Behaviour. 2009; 77: 1449–1457. DOI: 10.1016/j.anbehav.2009.02.025.

2. Acevedo A., Würsig B. Preliminary observations on bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, at Isla del Coco, Costa Rica // Aquatic Mammals. 1991; 17(3): 148–151.

3. Parsons K. M., Durban J. W., Claridge D. E. et al. Kinship as a basis for alliance formation between male bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, in the Bahamas // Animal Behaviour. 2003; 66: 185–194. DOI: 10.1006/anbe.2001.2186.

4. Dos Santos M. E., Lacerda M. Preliminary observations of the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in the Sado estuary (Portugal) // Aquatic Mammals. 1987; 13(2): 65–80.

5. Genov T., Kotnijek P., Lesjak J. et al. Bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in Slovenian and adjacent waters (Northern Adriatic Sea) // ANNALES. Ser. hist. nat. 18. 2008; 2: 227–244.

6. Bearzi G., Agazzi S., Bonizzoni S. et al. Dolphins in a bottle: abundance, residency patterns and conservation of bottlenose dolphins Tursiops truncatus in the semi-closed eutrophic Amvrakikos Gulf, Greece // Aquatic Conservation: Mar. Freshw. Ecosyst. 2008; 18: 130–146.

7. Odell D. K., Asper E. D. Distribution and movements of freeze-branded bottlenose dolphins in the Indian and Banana rivers, Florida // The Bottlenose Dolphin. Eds S. Leatherwood, R. R. Reeves. San Diego. 1990: 354–365.

8. Scott M. D., Wells R. S., Irvine A. B. A long-term study of bottlenose on the West coast of Florida // The Bottlenose Dolphin. Eds S. Leatherwood, R. R. Reeves. San Diego. 1990: 235–244.

9. Поведение и биоакустика дельфинов. Ред. В. М. Белькович. М., 1978.

10. Белькович В. М., Хахалкина Э. Н. Этолого-акустические корреляты черноморских афалин // Черноморская афалина Tursiops truncatus ponticus: Морфология, физиология, акустика, гидродинамика. Ред. Соколова В. Е. и Романенко Е. В. М., 1997: 513–544.

11. Агафонов А. В., Панова Е. М. Как общаются афалины? // Природа. 2018; 4: 3–12.

12. Gol’din P., Gladilina E. Small dolphins in a small sea: age, growth and life-history aspects of the Black Sea common bottlenose dolphin Tursiops truncatus // Aquatic Biology. 2015; 23: 159–166.

13. Гладилина Е. В., Гольдин Е. Б., Гольдин П. Е. Наблюдения китообразных в прибрежных водах юго-восточного Крыма в 2006–2008 гг. // Морские млекопитающие Голарктики. 2008: 198–203.

14. Агафонов А. В., Панова Е. М., Логоминова И. В. Типология тональных сигналов афалин (Tursiops truncatus). M., 2016.

15. Агафонов А. В., Панова Е. М. Тональные сигналы (свисты) афалин (Tursiops truncatus) как система персонифицированных акустических коммуникативных сигналов // Журнал общей биологии. 2017; 78: 38–55.

Фото W. Zimmel