Следы землетрясения в пещерном городе Вардзиа

Андрей Корженков, Асмик Варданян, Ритта Стаховская

«Природа» №10, 2017

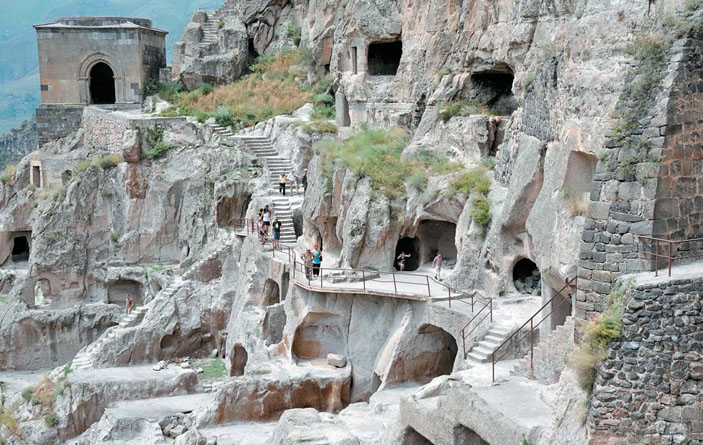

Вардзиа — пещерный монастырский комплекс XII–XIII вв., выдающийся памятник средневекового грузинского зодчества. Он расположен вблизи одноименного села в Аспиндзском р-не провинции Самцхе-Джавахети, в долине р. Куры, примерно в 70 км к югу от г. Боржоми. На протяжении почти километра вдоль левого берега Куры, в отвесной туфовой стене горы Эрушети (Медвежьей) высечено более 500 помещений: церквей, часовен, жилых келий, кладовых, бань, трапезных, казнохранилищ, библиотек. Этот комплекс уходит на 50 м вглубь скалы и поднимается на высоту в 13 этажей. Сохранились потайные ходы, связывавшие помещения и остатки водопровода и оросительной системы.

Исторический экскурс

Строительство Вардзии началось в 50-е годы XII в. по приказу царя Георгия III. Однако ему не хватило времени, чтобы закончить дело. В 1184 г. он скончался, оставив сооружение пещерного комплекса в самом разгаре. Трон перешел дочери Георгия III — Тамаре. Именно при ней был задуман этот проект, и при ее жизни строительство, продолжавшееся полвека, в 1205 г. завершилось. Вардзиа не имела искусственных укреплений. Крепостной стеной служила скала, внутри которой от чужих глаз надежно укрывался город-монастырь. Кроме религиозной ориентации, он выполнял еще функцию защитную. Монастырь-крепость защищал долину реки от потенциальных атак турок и персов. В военное время здесь находила свое убежище царская семья. С «внешним миром» Вардзию соединяли три подземных выхода.

Вардзия располагается на левом склоне долины р. Куры. Здесь и далее фото А. М. Корженкова

О происхождении названия города существует легенда. Давно, когда царица Тамара была еще маленькой девочкой, она просто обожала играть в недостроенных пещерах. Однажды в играх принял участие ее дядя, который неожиданно потерял ребенка из вида, и тогда девочка громко и звонко крикнула «Ак вар, дзиа!» — «Я здесь, дядя!». Последние слова этой фразы подхватило эхо и гулким звоном разнесло по всем комнатам каменного города. Это эхо услышал Георгий III и повелел именно так — Вардзиа — назвать строящийся монастырь.

Комплекс пещерных сооружений в Вардзии

Но ничто не вечно, в конце XIII в. и эта крепость пала — причем пала в прямом смысле слова. Покорили ее не вражеские силы, а куда более мощные — силы природы. В 1283 г. землетрясение разрушило большую часть комплекса. В результате сейсмической катастрофы от скалы отделился и упал в Куру внешний присклоновый пласт породы толщиной до 15 м. Он обнажил большинство внутренних помещений, а многие из них и вовсе разрушил. Скрытыми в толще камня остались лишь несколько внутренних переходов и залов. В одном из них до сих пор чистый холодный источник снабжает водой монахов.

Субмеридиональные трещины над оконными и дверными проемами внутренних комнат пещерного города

Таким образом, Вардзиа утратила оборонное значение. В конце XIII — начале XIV в., во время правления самцхийского князя Беки Джакели, монастырь восстановили и достроили. Снаружи воздвигли колокольню. В 1551 г. город частично разрушили персы, а через 20 лет пришли турки, и монастырь прекратил свое существование. Турки сожгли живьем всех монахов в его главном храме. В 1828 г. русская армия отвоевала эту область, и монастырь снова начал действовать.

Трещина в колонне, вертикальной стене и на потолке

Современная Вардзиа — небольшая часть того, что было построено изначально. Землетрясение 1283 г. практически уничтожило пещерный город, и мы видим лишь руины. В сентябре 2004 г. Министерством культуры, охраны памятников и спорта Грузии были проведены работы по реабилитации монастырского комплекса: восстановили отводящие системы и подпорки, удерживающие камни; очистили верхнюю скалу, залечили опасные трещины и остановили процесс их расширения.

Протяженные субширотные трещины со смещением (слева) в присклоновой части Вардзии и трещины, секущие лестницы и пространство над лестничными маршами

Следы сейсмических деформаций в Вардзии

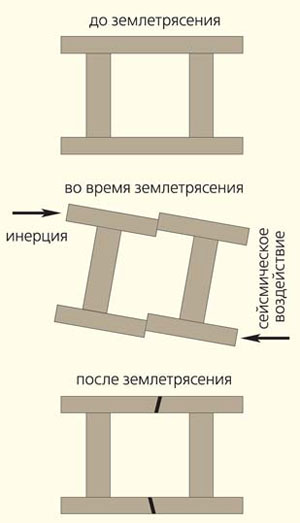

Модель образования трещин над и под входами и оконными проемами

То, что Вардзию разрушило средневековое землетрясение, ни у кого не вызывает сомнений. А остались ли среди руин следы, позволяющие судить о сейсмических деформациях?

Так как помещения города вырезаны в скальных грунтах, не следует ожидать большого количества «истинных» сейсмических повреждений: наклонов и выдвижений, а также поворотов строительных конструкций. Во время сейсмических колебаний в пещерном городе негде проявить себя силе инерции. Особенность Вардзии — большое количество трещин, которые могут быть небольшими. Они разбивают части стен над дверными и оконными проемами, распространяются на потолок и уходят на вертикальные стены. Значительные трещины со смещением секут лестницы и верхние части лестничных маршей. Механизм образования подобных трещин показан на рисунке (см. с. 59).

Самые значительные по протяженности трещины наблюдаются близ склона горы Эрушети. Их образование во время средневекового землетрясения и смещение по ним присклонового массива [1] привели к обнажению внутреннего ядра города, скрытого до сейсмической катастрофы от нескромных глаз.

Субвертикальная стена на южном склоне горы Эрушети, представляющая собой плоскость скольжения скального оползня, который сошел во время землетрясения. У подножия стены лежат каменные блоки — продукты обрушения

Где располагался очаг землетрясения XIII века и каков его точный возраст?

В сейсмическом каталоге Е. И. Бюса (1948) мы находим: «1283 г. Сильное землетрясение проявилось в Мцхета. Разрушен кафедральный собор; оно продолжалось понедельник, вторник, субботу и повторилось в Великое воскресенье. В Ацкваре [ныне Ацхури, около Боржоми. — А. К.] разрушена церковь. Этим же, вероятно, землетрясением разрушено селение Окона. В области Самцхе землетрясение продолжалось три месяца. Возможно, к ряду землетрясений 1283 г. должно быть причислено землетрясение, имевшее место в Лечхуме, при котором был разрушен Лабечинский монастырь (6 км от Алпаны)». В качестве источника информации Бюс использовал «Каталог землетрясений Российской империи» И. Мушкетова и А. Орлова [2], «Географию Грузии» царевича Вахушти [3] и книгу «Землетрясения в прошлом» М. Джанашвили [4].

В самом полном «Новом каталоге сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г.» [5] авторами раздела «Грузия» (В. Г. Папалашвили, И. А. Айвазишвили и О. Ш. Варазанашвили) со ссылкой на летописные материалы [6] приводится нижеследующее описание землетрясения: «Наступила Страстная неделя. В Великую среду сотряслась земля страшно. Потом она сотрясалась еще в четверг, но слабо. Наступила суббота. К 3 ч дня гневом воззрел Господь на Вселенную и сотряс землю с основанием ее так, что развалились церкви и монастыри, превратились в бесформенную массу крепости, дома; горы и холмы высокие смялись, скалы расселись; земля потрескалась и извергла воду, похожую на смолу; высокие деревья валились и качались. Церковь в Акцваре развалилась: Аккурская Богородица покоилась посередине церкви, купол оборвался и, подобно шапке, опустился на нее. Гнев Божий постиг только Самцхе, и землетрясение там длилось на протяжении трех месяцев. Разрушился также Мцхетский храм. В Самцхе погибло множество людей, и нигде не осталось в целости ни храма, ни церкви, ни крепости. Плач и рыдание были неизмеримы». Это же описание используют А. Д. Цхакая и В. Г. Папалашвили в работе «Сейсмические условия Кавказа» [7].

Блок-диаграмма, отображающая цветковую структуру, которая возникает в верхней части земной коры в зоне крупных сдвигов. Стрелки показывают направление смещения по разломным плоскостям. Кружок с точкой означает движение блока по разлому по направлению к читателю, кружок с крестиком — от читателя

Грузинские авторы дают следующие параметры события: 1275 г., 14 апреля, координаты землетрясения — 42,1° с. ш., 44,2° в. д.; глубина гипоцентра — 28 км, магнитуда М = 6,7, интенсивность сейсмического воздействия I0 = 8–9 баллов (по шкале MSK-64). По мнению исследователей, землетрясение случилось не в 1283 г. (как это указано в каталоге Бюса), а 14 апреля 1275 г. (как это обозначено в летописи). Папалашвили и Цхакая также критикуют В. С. Хромовских [8], который, скорее всего, завысил интенсивность этого землетрясения в эпицентре до 9 баллов.

Но из обсуждаемой статьи не ясно, почему авторы помещают эпицентр землетрясения к северу от г. Гори и как они определили глубину очага (28 км) и энергетическую мощность землетрясения. Судя по тому, что разрушались наиболее крепкие, хорошо построенные здания (крепости и монастыри) и происходили значительные изменения рельефа («горы и холмы высокие смялись, скалы расселись»), интенсивность колебаний в эпицентральной области должна действительно быть не менее 9 баллов.

Важно отметить, что, согласно летописям, сейсмические удары продолжались на протяжении трех месяцев. В связи с этим у нас возникает ряд вопросов. Когда же произошел главный удар, какой силы он был и предварялся ли интенсивными форшоками? Насколько были сильны афтершоки и где располагались их эпицентры? Активизировался лишь один сейсмогенерирующий разлом или в «игру» вступили оперяющие или соседние?

Вопросы эти совсем не праздные. Наш опыт изучения сильных землетрясений учит, что при них зачастую активизируется не один разлом, считающийся главным. Так, исследование эпицентральной области Суусамырского землетрясения 1992 г. (Мs = 7,3, I0 = 9–10 баллов) на севере Киргизии показало, что во время сейсмического события произошло вспарывание двух разломов: краевого Суусамырского и предгорного Арамсуйского [9]. Вдоль них образовались сейсмоуступы (выходы сейсмического очага на поверхность), расположенные на расстоянии 25 км друг от друга. Кроме того, главный толчок с М = 7,3 сопровождался сильными афтершоками с М = 6,0–6,5, которые происходили в течение четырех часов после основного землетрясения. Более слабые афтершоки продолжались в регионе несколько лет.

При землетрясении, повредившем Вардзию, по-видимому, имел место аналогичный случай. На территорию древнего города сотрудниками Тбилисского университета имени Ильи Чавчавадзе составлена геологическая карта масштаба 1:10 000. На ней на левом (северном) склоне долины р. Куры показаны активные разломы северо-западного простирания, смещающие все породы — от нижнеплиоценовых андезитовых и дацитовых туфов до современного речного аллювия. Данные разломы — сбросо-сдвиги — обладают правосдвиговой составляющей. Северо-восточное их крыло опущено и сдвинуто к юго-востоку. Любопытно, что разломы доходят до русла реки и там обрываются. Нет никаких признаков их продолжения на правый берег долины.

Небольшие разрывы со смещением в присклоновой части пещерного города Вардзиа, составляющие цветковую структуру. Слева — общий вид. Трещины-разрывы не только в лестнице, но и выше, и ниже нее. Справа — увеличенный фрагмент. Присклоновая разбитая часть лестницы выше, чем центральная часть, что противоречит действию сил гравитации

Осмелимся предположить, что такое поведение вышеописанных структур можно объяснить лишь в единственном случае. Они должны упираться в еще один разлом перпендикулярного простирания, который проходит прямо под руслом Куры и не виден из-за современных отложений реки. У нас есть косвенные свидетельства такого разлома. Он, по-видимому, представляет собой не единичную плоскость разрыва, а целую разломную зону. Последняя может состоять из нескольких (многих) разрывных плоскостей, которые разделяются нераздробленными участками пород.

Мы уже упоминали о трещинах со смещением в пещерном городе. Они простираются параллельно склону и долине реки. Если по ним происходят тектонические смещения, то правильнее такие структуры называть разрывами. В данном случае они входят в состав Куринской разломной зоны. Более того, эти разрывы составляют так называемую цветковую зону. Она хорошо видна в одной из лестниц в восточной части пещерного города. Проблема образования цветковых структур не раз обсуждалась с нашими коллегами. Мы искренне признательны профессору Самире Филип (Франция) за участие в таких дискуссиях и ценные советы.

Неудивительно, что река Кура течет по зоне разлома. Почти все крупные реки мира (и особенно в горных областях) наследуют имеющуюся разломную сеть. Мы не можем сейчас уверенно сказать, в каком году и где произошел главный толчок средневекового землетрясения. Однако совершено точно во время серии древних трехмесячных землетрясений активизировалась и Куринская разломная зона. В то время произошло смещение по нескольким ее разрывам. Значительный (мощностью до 15 м!) присклоновый пласт породы рухнул вниз, обнажив внутреннюю структуру города-монастыря, города-крепости. После этого события Вардзиа стала легкой добычей для недружественных соседей-захватчиков.

Проведенные исследования выполнены при поддержке программы «НАТО для мира и безопасности» (проекты 983142 и 983284).

Литература

1. Margottini C., Corominas J., Crosta G. B. et al. Landslide Hazard Assessment, Monitoring and Conservation of Vardzia Monastery Complex // Engineering Geology for Society and Territory. 2015; 8: 293–297.

2. Мушкетов И., Орлов А. Каталог землетрясений Российской Империи. Записки Русского географического об-ва. XXVI. СПб., 1983.

3. Царевич Вахушти. География Грузии. Перевод М. Джанашвили. Зап. Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва. Книжка XXIV. Вып. 5. Тифлис, 1904.

4. Джанашвили М. Землетрясения в прошлом. Историческая справка. Изв. Кавк. отд. Русск. геогр. об-ва. XV. Тифлис, 1902.

5. Шебалин Н. В., Кондорская Н. В. Новой каталог сильных землетрясений на территории СССР с древнейших времен до 1975 г. М., 1977.

6. Картлис цховреба. Летопись. Тбилиси, 1959.

7. Цхакая А. Д., Папалашвили В. Г. Сейсмические условия Кавказа. Тбилиси, 1973.

8. Хромовских В. С. Сейсмотектоника Прибайкалья и Большого Кавказа. Автореф. дисс. на соискание степени докт. г.-м. н. Иркутск, 1975.

9. Богачкин Б. М., Корженков А. М., Мамыров Э. и др. Структура очага Суусамырского землетрясения 1992 г. на основании анализа его геологических и сейсмологических проявлений // Физика Земли. 1997; 11: 3–18.

Расположение исторического памятника Вардзиа (показано красным прямоугольником) близ границы с Турцией. Звездочкой обозначен предполагаемый эпицентр землетрясения 1283 г. (1275?)