Подводное торнадо: микроюбилей открытия

Алексей Бялко

«Природа» №7, 2017

Прошло пять лет с конференции «Турбулентное перемешивание» (TMB-3) в Триесте, на которой мне довелось рассказать о новом гидродинамическом явлении — подводном газовом торнадо. Слова «новое» я до сих пор избегал, поскольку не существовало полной уверенности в том, что подобный феномен не был открыт и описан лет 100 или 150 назад — все предпосылки для этого тогда уже были. За прошедшие пять лет эти же результаты докладывались на международной конференции Symposium on Waves in Fluids в Москве (2013), а также на нескольких семинарах, вышли и соответствующие статьи [1, 2]. В социальной научной сети Academia.edu данные работы скачивались более 200 раз, но ниоткуда не поступал комментарий с упоминанием более ранних публикаций. Фактически подводное торнадо прежде наблюдалось экспериментально как взаимодействие двух вихрей [3], но оно не было квалифицировано и изучено как оригинальное гидродинамическое явление. Поэтому, кажется, уже вполне можно говорить именно о состоявшемся открытии.

Идея эксперимента

Обоснование подводного торнадо физически просто. Представьте себе всплывающий пузырек газа во вращающейся жидкости. Центробежное ускорение оттесняет тяжелую жидкость на периферию, а легкий пузырек, всплывая, перемещается ближе к оси вращения и сжимается силами поверхностного натяжения, вытягиваясь по вертикали. Если скорость вращения и поток газа достаточно велики, вытянутые по вертикали пузырьки образуют непрерывный столб, открытый для свободного потока газа.

Подводное газовое торнадо подобно другим известным вихревым проявлениям: атмосферному торнадо и воронке, всасывающей воздух. Все они имеют зависимость скорости вращения от радиуса, близкую к вихрю Рэнкина*, который представляет собой устойчивое вращательное движение в газообразной или жидкой среде.

Рэнкин нашел [4] простое, но замечательное решение уравнений Навье — Стокса:

Здесь величина aΓ имеет размерность м2/с, она называется циркуляцией, или завихренностью, потока. За этим решением стоит любопытное «двоякое» поведение: ядро вихря Рэнкина вращается как твердое тело с угловой скоростью ω = Γ /a, а скорость вращения во внешней по отношению к ядру среде убывает гиперболически (рис. 1). Уникальность данного решения заключается в его бездиссипативности — оно не предусматривает поглощения энергии вихря E. Эта энергия пропорциональна глубине L, но от внешнего радиуса вихря R она зависит логарифмически медленно:

Замедление вращения вязкостью происходит только в узкой области перехода вблизи границы ядра a, поэтому вихри Рэнкина, образовавшись, могут существовать достаточно долго. Наглядный пример — водоворот, возникший в бухте Оараи после Великого японского землетрясения 11 марта 2011 г., — он наблюдался в течение нескольких часов.

Атмосферное торнадо — самое сложное из вихревых явлений, поскольку его ядро, заполненное теплым и влажным воздухом, никакой перегородкой не отделено от окружающего холодного воздуха, а в тонком переходном слое происходит вязкое трение. Поэтому радиус ядра торнадо зависит от внешних условий неочевидным образом. Для всасывающей воронки и подводного газового торнадо эта проблема решается автоматически: радиус ядра совпадает с границей газ — жидкость. Всасывающий водоворот может быть долгоживущим и даже стационарным. Он легко образуется, например, при сливе воды из ванны или с верхнего бьефа плотин. Если пренебречь трением воздуха, водоворот можно описать уравнением Бернулли, решение дает форму его воронки в виде z(r) ~ r−2.

Подводное торнадо и засасывающая воронка имеют общую цилиндрическую симметрию, они, казалось бы, и представляют собой одно и то же явление, лишь с изменением направления вертикального движения. Однако первое впечатление ошибочно. В засасывающем водовороте движущая сила — это течение воды вниз, воздух же увлекается трением на границе раздела. Напротив, при подводном торнадо движущей силой служит восходящий поток газа, а окружающая жидкость поднимается за ним. Теории этих явлений оказываются различными. Но любые теоретические соображения должны выдерживать экспериментальную проверку, для чего и были поставлены соответствующие эксперименты.

Постановка опытов

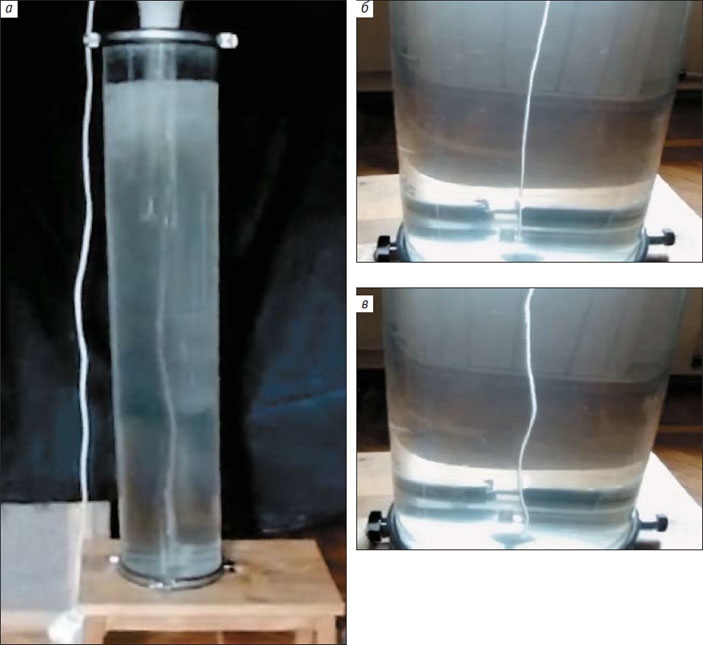

Возбуждение торнадо проводилось в прозрачном цилиндрическом сосуде с внешним диаметром 15 см и высотой 1 м; внутренний радиус R0 составлял 7 см (рис. 2). Емкость наполнялась водой до высоты в пределах от 60 до 90 см. Ввод газа проводился через отверстие радиусом 0,5 см в центре дна, которое было покрыто металлической сеткой с размером ячеек 0,1 мм. Вариантов прокачки воздуха реализовывалось два: в первом давление газа в закрытой верхней части сосуда, измеряемое манометром, понижалось до 0,2 атм, а через отверстие воздух поступал при нормальном давлении. Во втором газ поступал в отверстие при повышенном давлении, а верхняя часть сосуда была открыта. Поток газа изменялся с помощью винта, что позволяло варьировать расход воздуха от нуля до максимального потока jmax = 25 см3/с. Величина потока измерялась газовым счетчиком NRM-G4 (Италия). Как же развивались события в нашей водяной колонне? Картина сложилась следующая.

Рис. 2. Кадры видеосъемок подводного торнадо: при постоянном возбуждении вращения миксером (а); при возбуждении раскачиванием в начале процесса (б); незадолго до распада торнадо на поток пузырьков (в). Фото с сайта byalko.com/аlexey

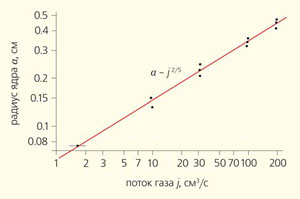

В неподвижной жидкости с открытым клапаном на дне цилиндра газ поднимался как поток отдельных пузырьков различных размеров. Их доминирующий диаметр — около 1 см, скорость подъема — примерно 30 см/с. Затем вращение жидкости инициировалось круговым резонансным раскачиванием сосуда. Прогиб мениска жидкости достигал 5 см, что соответствует начальной угловой скорости 10 с−1. Через несколько секунд в сосуде развивалось подводное торнадо, т.е. возникал быстро вращающийся цилиндрический столб поднимающегося газа. В случае подачи газа снизу при повышенном давлении вращение инициировалось в верхней части сосуда миксером. Эксперименты фиксировались видеосъемкой**. При отсутствии внешнего возбуждения вращение замедлялось, и через доли минуты столб торнадо распадался на отдельные пузырьки. Измерения размеров ствола торнадо проводились по фотографиям с учетом цилиндрической кривизны сосуда. Зависимость радиуса торнадо от величины газового потока представлена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость радиуса ядра a подводного торнадо от потока газа j. Точки — эксперимент, прямая — степенная зависимость с показателем 0,36. Теоретический показатель равен 0,4

Известны соотношения между потоком жидкости в трубе с твердыми стенками и радиусом трубы. Теоретические зависимости для ламинарного и турбулентного течений существенно различаются [5]. В случае ламинарного течения средняя скорость пропорциональна квадрату радиуса трубы, а поток — его четвертой степени. При турбулентном течении скорость оказывается существенно большей, но растет она примерно как квадратный корень радиуса, поток же, соответственно, увеличивается пропорционально радиусу в степени 5/2. Применимы ли эти зависимости в случае течения сжимаемого газа не в жесткой трубе, а окруженного вращающейся жидкостью? Этот вопрос исследовался в работах [1, 2]. В результате этого анализа был сделан вывод, что радиус торнадо a увеличивается пропорционально потоку j турбулентного газа в степени 2/5. Эта степенная зависимость приближенно соответствует эксперименту. Измеренное значение показателя степени d в соотношении j ~ ad оказалось равным d = 0,36, что достаточно близко теоретическому приближению 0,4. Таким образом, теоретические построения экспериментом подтверждаются. Но самый интересный вопрос: возможно ли образование подводного газового торнадо в естественных условиях?

Природные улики

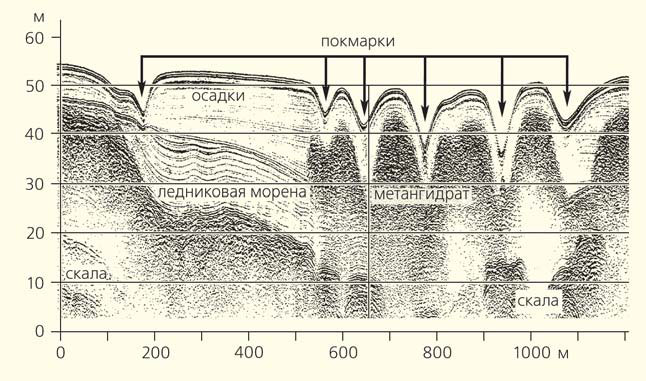

Прямых наблюдений этого явления пока не отмечено. Не было вулканических извержений с вращающимися выбросами. Неизвестны и геологические структуры винтовой симметрии. Но вот на какую возможность следует обратить внимание. Посмотрим на результаты работы [6] по сканированию морского дна вблизи побережья Ирландии (рис. 4). Наблюдающиеся углубления — не случайные отклонения рельефа, а морфологические особенности, систематически расположенные около мощных месторождений метангидрата. При температурах ниже 10°C и давлениях выше 30 атм метан образует с водой это твердое соединение, похожее на лед; его плотность, однако, больше, чем у воды. Метангидрат накапливается в морских отложениях в больших количествах благодаря тому, что бактерии, генерирующие метан, перерабатывают все органические осадки. Эти месторождения медленно выделяют метан в виде столба пузырьков, как правило, не достигающих поверхности вследствие растворения в воде. Такие столбы пузырьков многократно фиксировались акустической локацией.

Рис. 4. Покмарки в Белфастском заливе (Северная Ирландия) [6]

Рис. 5. Меандрирующие покмарки (оспины) на дне Атлантического океана вблизи Нигерии [7]. Размер наибольшей оспины в левом верхнем углу рисунка 650 м; она расположена на глубине 1265 м

Оспины-покмарки изучались также на дне Атлантического океана у побережья Нигерии [7]. Последовательность оспин-углублений на рис. 5 напоминает меандры разрушений, которые оставляют на поверхности земли атмосферные торнадо.

Можно предположить, что нигерийские покмарки остались на дне Атлантики со времен окончания последнего ледникового периода. Уровень океана понизился тогда более чем на 100 метров, случайное завихрение вод породило серию подводных торнадо, а выделившийся в атмосферу метан (мощный парниковый газ) послужил инициатором быстрого потепления климата. Разумеется, воспринимать эту мысль как серьезную гипотезу завершения оледенений не следует, привожу ее только потому, что она была одним из побудительных мотивов, заставившим теоретика взяться за постановку эксперимента без особой надежды на успех.

Как добыть газ из подводных месторождений?

Оценки глобальных запасов метана в месторождениях метангидратов превышают 1016 кг [8], что по энергетическому потенциалу оставляет позади мировые запасы нефти, равные 2·1014 кг. Однако их разработка пока не проводится. По-видимому, трудности их освоения и добычи связаны с тем, что обычное бурение провоцирует обильное неконтролируемое пузырьковое выделение метана, затрудняющее его отбор. Попробуем предложить схему эксплуатации подводных залежей метангидрата с использованием эффекта подводного торнадо.

Представим себе небольшое уединенное месторождение на глубине 500 м размером, скажем, около 100 м, из которого изначально происходит слабое истечение пузырьков метана. Возбуждение вращения с циркуляцией порядка 1 м2с−1 можно достичь с помощью шести катеров или гидроциклов с полезной мощностью каждого 200 л. с., прочно укрепленных на якорях, которые расположены вне месторождения. Их суммарная мощность равна примерно 100 кВт, при этом вихревая воронка с энергией порядка 300 МДж может быть раскручена, как показывают оценки и формула (2), за несколько часов. Водоворот с такими размерами и циркуляцией вызовет локальное понижение уровня — воронку глубиной около 10 м. Направление вращения может быть выбрано, вообще говоря, любое, но предпочтительно учитывать местную систему течений и связанную с ней естественную циркуляцию.

Вследствие высокой опасности самопроизвольного возгорания метана управление гидроциклами должно осуществляться дистанционно с судна, расположенного на удалении от вихревой воронки. Гидроциклы, фиксированные якорями, одновременно с генерацией вихря растягивают над ним шестиугольный тент из несгораемого материала (рис. 6). В его центре находится отверстие регулируемого сечения, к которому присоединена газоотводная труба, соединенная с судном управления. На стадии раскручивания вихря это отверстие закрыто, а тент поддувается выхлопными газами гидроциклов. После образования подводного торнадо интенсивная работа гидроциклов приостанавливается, они могут быть удалены на некоторое расстояние от тента, ближе к якорям, продолжая натягивать тент тросами регулируемой длины. Это обеспечит возможность ограниченного перемещения тента в случае меандрирующего смещения ядра торнадо. В рабочем режиме отводное отверстие в тенте открывается, а накопившийся в нем метан начинает поступать в газоотвод. На судне управления газ очищается от водной взвеси и концентрируется под давлением.

Безусловно, предложенная схема добычи метана далека от воплощения, ему должны предшествовать экспериментальные исследования и натурные испытания. Но какие из реализованных теперь технических решений не представлялись поначалу фантастическими?

Литература

1. Byalko A. V. Underwater gas tornado // Physica Scripta. 2013. V. 155. P. 14030–14033.

2. Byalko A. V. Underwater Gas Tornado and Its Possible Occurrence in Nature // Procedia IUTAM. 2013. V. 8. P. 51–57.

3. Alekseenko S. V., Shtork S. I. Experimental observation of an interaction of vortex filaments // JETP Letters. 1994. V. 59. P. 775–780.

4. Rankine W. J. M. Manual of Applied Mechanics. London, 1858.

5. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Гидродинамика. М., 1988.

6. Kelley J. T., Dickson S. M., Belknap D. F., Barnhardt W. A., Henderson M. Giant sea-bed pockmarks: Evidence for gas escape from Belfast Bay, Maine // Geology. 1994. V. 22. P. 59–62.

7. Cauquil E., Stephane L., George R. A., Shyu J.-P. High-resolution autonomous underwater vehicle (AUV) geophysical survey of a large, deep water pockmark offshore Nigeria // European Association of Geoscientists & Engeneers, 65th Conference. 2003. P. 56–59.

8. Buffett B., Archer D. Global inventory of methane clathrate: Sensitivity to changes in the deep ocean // Earth and Planetary Science Letters. 2004. V. 227. P. 185–199.

* Вильям Рэнкин (1820–1872) — выдающийся английский инженер и гидромеханик.

** Несколько видеозаписей торнадо размещены на сайте автора (byalko.com/аlexey).

-

Как раз одновременная инверсия и направления движения, и направления передачи энергии трением означает обращение того же явления. Как в динамическом микрофоне. Если в него говорить, то движение катушки в магнитном поле вызовет ЭДС, энергия звука преобразуется в электрическую, а если подать ток звуковой частоты, то катушка начнёт колебаться и раскачает мембрану, электрическая энергия перейдёт в энергию звука, при этом фаза колебания скорости будет противоположной: при высоком звуковом давлении мембрана обращённого будет двигаться из микрофона, а при низком – в микрофон, а при использовании микрофона по назначению при высоком звуковом давлении мембрана движется в микрофон, а при низком – из микрофона. А как раз выглядит явление как два разных.

Рис. 1. Вихрь Рэнкина