Феномен Зализняка

Светлана Толстая,

докт. филол. наук, профессор, академик РАН, зав. отделом этнолингвистики и фольклора Института славяноведения РАН

«Троицкий вариант» №1(245), 16 января 2018 года

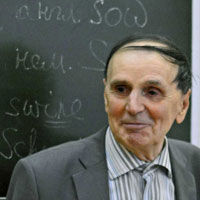

12 декабря 2017 года Андрей Анатольевич Зализняк прочел в Институте славяноведения РАН доклад о берестяных грамотах, найденных в прошедшем сезоне; 16 декабря он провел занятие со студентами МГУ по исторической акцентологии русского языка; 24 декабря его не стало. Так он простился с двумя главными пространствами своей деятельности — Академией наук, где он проработал более полувека (с 1960 года), и Московским университетом, с которым он был связан еще дольше — как студент (1952–1957), аспирант и преподаватель (с 1958 года).

Неожиданность его ухода повергла всё научное сообщество в глубокую скорбь, смешанную с обидой и чувством протеста. В это невозможно было поверить, ведь к своим 82 годам ААЗ не успел состариться, он был легок и скор, полон молодого энтузиазма и интереса к жизни. Нам теперь предстоит осознать, что его жизнь кончилась, что он сделал то, что сделал, и сказал то, что успел сказать. Нам предстоит постичь логику его жизни во всей ее непоправимой завершенности.

За прошедшие дни было сказано и написано много прекрасных слов, — это были не только слова боли его осиротевших учеников и коллег, но и впервые произнесенные, но давно сложившиеся в сознании оценки трудов и личности ученого и его роли в отечественной филологии. Его имя ставили в один ряд с именами корифеев отечественной науки о русском языке — А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, Н. С. Трубецкого; его личность сравнивали с Моцартом и Пушкиным.

Я познакомилась с Андреем Анатольевичем в 1958 году, когда он, 23-летний, вернулся из Парижа и начал вести на филологическом факультете МГУ курс санскрита, а затем ведийского языка, древнеперсидской клинописи, несколько позже арабского языка, древнееврейского языка и лингвистических задач. Это были факультативные занятия, на которые собирались студенты разных курсов. Все эти курсы читались и в последующие годы, к ним добавлялись другие, уже связанные в основном с русским языком.

Этот резкий поворот ААЗ от индоевропеистики и востоковедения к русистике некоторым кажется необъяснимым. Действительно, в этом был элемент случайности, хотя была и своя логика, и закономерность. В самом деле, студента английской группы романо-германского отделения неожиданно командируют на стажировку в Париж. Выбор из всех студентов филфака Андрея Зализняка, при всей случайности конкретных обстоятельств и бюрократических соображений, был оправдан не только его блестящими успехами в учебе, но и владением французским и многими другими языками.

В Париже он слушает лекции выдающихся лингвистов, изучает древние индоевропейские и восточные языки. И вот в 1958 году в Москву возвращается молодой ученый, получивший блестящую подготовку по индоевропеистике и общей лингвистике, и ему открываются прекрасные научные перспективы именно в этой области.

С этого он и начинает в МГУ, где почти в то же время Вячеслав Всеволодович Иванов, учитель ААЗ, вел занятия по крито-микенским надписям, хеттской клинописи и читал курс введения в сравнительную грамматику индоевропейских языков (однако уже осенью 1958 года Вяч. Вс. Иванов был уволен из МГУ за поддержку Пастернака и связь с Романом Якобсоном).

В 1960 году ААЗ, еще не окончившего аспирантуру, приглашают на работу в Институт славяноведения, в отдел славянского языкознания. Руководитель этого отдела, известный славист, ученик А. М. Селищева и глава отечественной славистики Самуил Борисович Бернштейн, озабоченный собиранием научной молодежи и уже добившийся зачисления в Институт таких ярких лингвистов, как В. А. Дыбо и В. М. Иллич-Свитыч, возлагает большие надежды на Зализняка и предлагает ему заняться углубленным изучением славяно-иранских языковых контактов.

Сидят: М. И. Ермакова, Е. И. Демина, Л. Э. Калнынь, С. Б. Бернштейн, К. И. Ходова, И. К. Бунина.

За ними стоят: Г. П. Клепикова, Р. В. Булатова, Л. С. Малаховская, И. Е. Можаева, Н. Г. Владимирская, Г. П. Нещименко, В. Н. Топоров, Р. М. Цейтлин, Е. В. Чешко.

В заднем ряду: А. А. Зализняк, В. М. Иллич-Свитыч, Г. К. Венедиктов, В. А. Дыбо, Л. Н. Смирнов

Эта область славистики была (и остается) слабо разработанной, и ААЗ с его глубокой и разносторонней индоевропейской лингвистической подготовкой был единственной надеждой Бернштейна. Но этой надежде не суждено было сбыться. Я хорошо помню то время, когда за Андреем Анатольевичем числилась плановая славяноиранская тема; помню, как он томился и страдал, потому что его научные интересы уже лежали совсем в другой области. В результате этот этап завершился публикацией всего двух, хотя и вполне профессиональных и обстоятельных статей в институтских изданиях.

В те годы С. Б. Бернштейн с досадой говорил о Зализняке: «Умная голова, да дураку досталась» (недавно я в разговоре с ААЗ вспомнила об этой формуле, и он весело смеялся). Впоследствии Самуил Борисович в полной мере оценил значение трудов ААЗ в области русистики, а их теплые личные отношения сохранялись до самой смерти С. Б.

Этой совсем другой областью был русский язык. Всем известны феноменальные способности ААЗ к иностранным языкам, проявившиеся еще в школьные годы, но он не раз говорил, что его интересуют не языки, а язык, язык как совершенный и исключительно сложный механизм, сделавший человека человеком и обеспечивший его непрерывный прогресс в познании мира и самого себя. Такое постижение глубинных механизмов языка возможно только на базе родного языка.

Работа с русским языком как предметом изучения началась для ААЗ с краткого очерка русского языка для французов, который он опубликовал в качестве приложения к учебному русско-французскому словарю, а сам словарь стал «побочным продуктом» стажировки во Франции. Именно из этого приложения тянутся нити ко всему дальнейшему блестящему пути Андрея Анатольевича как русиста. Уже работа над приложением показала, сколь неточны, неполны и противоречивы были описания морфологии русского языка в имеющихся грамматиках.

Его строгий ум не мог мириться с таким несовершенством, и он стал искать пути к более адекватному представлению языковых правил. Обнаружились и серьезные лакуны в науке о русском языке: в грамматиках полностью отсутствовали правила, касающиеся ударения. Единственным автором, работы которого по русскому языку были близки ААЗ, оказался репрессированный в 1930-е годы Николай Николаевич Дурново. В подходе, который избрал Андрей Анатольевич, главными были строгая логика и полнота фактических данных; ничто не должно было быть упущено, нужно было найти алгоритм построения правильных грамматических форм с учетом ударения — сначала исчерпывающий анализ реальных форм, а затем четкие правила их порождения.

Кандидатская диссертация А. А. Зализняка называлась «Классификация и синтез именных парадигм в русском языке», за нее ему по рекомендации оппонентов и единодушному решению ученого совета Института славяноведения в 1965 году была присуждена ученая степень доктора филологических наук. В 1967 году диссертация была издана в виде книги «Русское именное словоизменение», сразу же ставшей классикой русистики.

Ее естественным продолжением и развитием был «Грамматический словарь русского языка», вышедший через десять лет, — первое полное описание всех грамматических форм русского языка, по которому для каждого из почти 100 тыс. слов можно было построить все его словоизменительные формы. И вся эта грандиозная работа была выполнена до появления компьютеров, вручную! Впоследствии это описание, в полной мере удовлетворяющее самым строгим требованиям автоматического порождения всех словоизменительных форм русского языка, легло в основу русского Интернета.

Такого рода труд, казалось бы несоизмеримый с возможностями одного человека, был под силу только такому ученому, как ААЗ с его потребностью и способностью «наводить порядок» в бескрайнем море фактов и «идти до конца» по пути установления истины. Этому помогала общая научная атмосфера 1960-х годов, интерес к точным методам в гуманитарных науках, и особенно в лингвистике, развитие исследований в области машинного перевода, а затем и семиотики. Во всех этих направлениях одним из лидеров был учитель Зализняка Вяч. Вс. Иванов.

В том же 1960 году, когда ААЗ был принят на работу в Институт славяноведения, по специальному решению Президиума Академии наук СССР были созданы секторы структурной лингвистики в трех академических институтах: Институте языкознания под руководством А. А. Реформатского, Институте русского языка под руководством С. К. Шаумяна и Институте славяноведения под руководством В. Н. Топорова (которому в то время было всего 32 года). А. А. Зализняк, преподававший в университете, рекомендовал Владимиру Николаевичу нескольких своих учеников; я была в их числе, и это определило всю мою дальнейшую научную судьбу.

Фото В. М. Алпатова, член-корра РАН, директора Института языкознания (2012–2017), постоянного члена Оргкомитета олимпиады

Спустя несколько лет ААЗ перешел из сектора, занимавшегося «традиционной» славистикой, в сектор структурной типологии (где он проработал до самой смерти), которым впоследствии руководил Вяч. Вс. Иванов, затем Т. М. Николаева, Ф. Б. Успенский и в самое последнее время И. А. Седакова. В первом же издании сектора — сборнике «Структурно-типологические исследования» 1962 года — была напечатана статья ААЗ, посвященная строгому формальному описанию правил уличного движения как одной из «простых» систем, изучение которых необходимо для обращения к таким сложным системам, как язык.

Это было, таким образом, прямым предвосхищением его формальной морфологии. ААЗ активно участвовал в знаменитом Симпозиуме по структурному изучению знаковых систем 1962 года, в Тартуских летних школах по семиотике, во многих других научных мероприятиях и изданиях сектора. Но всё же основная линия его научной деятельности была связана именно с русистикой — сначала с созданием строгого формального описания словоизменения современного русского языка, а позднее с историей русского языка. Поворот от современности к истории наметился очень рано: уже в 1962 году ААЗ выступил с докладом на тему «О возможной связи между операционными понятиями синхронного описания и диахронией».

Вполне закономерным этапом научного пути Андрея Анатольевича стала разработка акцентологии русского языка. Эта линия также восходит в конечном счете к очерку русской морфологии в кратком русско-французском словаре. Его первая работа по этой тематике («Ударение в современном русском склонении») появилась уже в 1963 году. Интерес ААЗ к теории и истории русского ударения поддерживался не только его собственным стремлением к исчерпывающему описанию русского словоизменения, но и пионерскими работами его ближайших коллег по институту В. А. Дыбо и В. М. Иллич-Свитыча в области славянской акцентологии. Благодаря акцентологическим трудам А. А. Зализняка было впервые построено прочное здание истории русского ударения.

С 1982 года и до последних дней жизни ААЗ работал над дешифровкой и толкованием новгородских берестяных грамот, в результате чего им был реконструирован особый древненовгородский диалект как разновидность русского народного языка древнейшей поры, создана теория палеографии берестяных грамот и практическая система палеографических показателей (он называл это «дискретизацией континуума»), позволяющих датировать грамоты и надписи с большой точностью, сопоставимой с точностью дендрологической и иных датировок.

Этот круг работ ААЗ, выполненных в сотрудничестве с В. Л. Яниным, А. А. Гиппиусом и другими коллегами-«новгородцами», получил не только признание специалистов (археологов, историков, лингвистов), но и большую известность в широких кругах общества, в том числе и благодаря ежегодным лекциям Андрея Анатольевича в МГУ, которые пользовались невиданной популярностью среди студентов разных факультетов и научной общественности.

Именно изучение языка новгородских грамот позволило ААЗ подвергнуть новому анализу текст «Слова о полку Игореве», споры о подлинности и датировке которого не прекращались многие десятилетия, и показать, что лингвистические особенности этого текста указывают на его безусловную древность и подтверждают его отнесение к XII веку.

Весной 1992 года, после одной из лекций по истории русского языка в РГГУ, моя дочь Марфа Толстая и ее коллега Александра Тер-Аванесова обратились к Андрею Анатольевичу с вопросом о перспективах включения материалов берестяных грамот в Словарь древнерусского языка XI–XIV веков. ААЗ сказал, что все эти материалы у него обработаны и он беспокоится об их сохранности. Тогда Марфа предложила набрать их на компьютере.

«Вы это серьезно говорите?» — спросил ААЗ. У него в то время не было компьютера (появился он гораздо позже, только в 2000 году). Решено было попробовать. Андрей Анатольевич передавал Марфе написанные от руки (обычно карандашом и очень аккуратным почерком) тексты грамот и комментариев, и она вносила всё это в компьютер. В результате ею был целиком набран текст «Древненовгородского диалекта», сделан макет этой книги, изданной в 1995 году.

Ей же принадлежат макеты всех последующих книг ААЗ, в том числе исключительно трудоемкого тома по палеографии берестяных грамот, потребовавшего применения особой, специально разработанной техники набора и макетирования. Со временем ААЗ сам прекрасно овладел компьютером и свободно набирал тексты своих книг и статей, хотя его требованиям к логике и точности интерфейс компьютера удовлетворял не в полной мере.

В 2000 году в Новгороде была обнаружена уникальная восковая книга XI века с текстами псалмов, под которыми на деревянной (липовой) основе ААЗ рассмотрел слабые следы многочисленных текстов, писавшихся на воске ранее, в виде бесчисленных и беспорядочно наслоившихся друг на друга буквенных штрихов. В течение нескольких лет Андрею Анатольевичу удалось невероятное — прочитать, фактически дешифровать, большие фрагменты этих текстов.

Трудности этой реконструкции невозможно переоценить. Однако эту работу ему пришлось оставить, в том числе из-за возникших проблем со зрением. Тем не менее судьба этого памятника и перспективы дальнейшего его изучения не переставали волновать ААЗ. Сейчас невозможно себе представить, кто смог бы продолжить эту работу.

Стала уже афоризмом фраза ААЗ, сказанная им на церемонии вручения ему премии имени А. И. Солженицына, о том, что истина существует и задача науки — ее поиск [1]. Это убеждение было для ААЗ и философией, и религией, и стратегией жизни. Оно вдохновляло его на всем его многотрудном научном пути, и оно же давало ему силу возвысить свой голос против лженауки и разного рода научных спекуляций типа исторических «реконструкций» Фоменко и его сторонников.

В этом проявился его общественный темперамент, для многих неожиданный, ведь он был мало вовлечен в систему отношений в научной среде, редко откликался на работы коллег, не выступал оппонентом, не руководил аспирантами, не занимал никаких должностей, не входил ни в какие ученые советы и комиссии, за редкими исключениями, не подписывал никаких писем — ни протестных, ни защитных. Но при этом его влияние на научное сообщество — особенно благодаря преподаванию и публичным выступлениям — было и остается огромным.

Я в своей жизни не встречала более счастливого человека, чем ААЗ. Более счастливого и более свободного. Как удавалось ему в нашей стране и в наше время быть свободным от пут действительности, от обстоятельств, которые многих его современников либо ломали, либо сковывали и угнетали? Как ему удавалось не видеть ничего, кроме самой жизни, радости труда и познания? Он наслаждался своей работой, общением с молодежью, он был счастлив в своей семье и в друзьях (с некоторыми дружил со школьных лет). Он каким-то непостижимым образом сумел отодвинуть от себя всё, что способно было остановить или задержать его стремительное движение к научной истине, к познанию языка и проникновению в его тайны.

Его труды, составившие эпоху в развитии науки о русском языке, будут изучаться, будут издаваться и переиздаваться, на них будут воспитываться новые поколения русистов. Но больше не будет его лекций и докладов, его живого голоса, его провоцирующих вопросов к слушателям, его детского смеха, не будет его новых книг и статей. Тем, кому посчастливилось знать его многие годы и учиться у него, трудно с этим смириться.

Где похоронен великий лингвист Андрей Зализняк?

Владимир Успенский

лауреат премии «Просветитель»Владимир УспенскийАндрей Анатольевич Зализняк скоропостижно скончался 24 декабря 2017 года в начале пятого часа дня у себя дома в Москве. Он был последним из российских исследователей, заслуживших сочетание своей профессии в науке со словом «великий». Сейчас таких не осталось никого.

У нас нет сейчас ни великих математиков, ни великих физиков, ни великих биологов, ни великих экономистов — никого. «Мы жили в эпоху Зализняка, мы имели счастье быть его современниками, сейчас это отчетливо осознаётся», — сказал академик В. А. Плунгян. Точно так же при жизни Колмогорова те математики нашей страны, кто не был отравлен ни тщеславием, ни идеологическим безумием, осознавали, что живут в эпоху Колмогорова.

28 декабря Зализняк был похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Для него самого вопрос о месте своего захоронения был мелким и даже мелочным, я это знаю. Но для общества и государства этот вопрос есть вопрос признания. В данном случае признание величия Зализняка состояло бы в наличии его могилы на Новодевичьем кладбище, выполняющем функцию если не национального, то столичного пантеона (с невероятной пестротой погребенных лиц, доходящей иногда до неприятия, но с неизбежностью вытекающей из понятия «пантеон»).

Разрешение на захоронение на Новодевичьем кладбище выдает мэрия Москвы, а именно лично мэр Сергей Семёнович Собянин. Он и отказал в таковом. Ответственность с ним разделяет президент Академии наук Александр Михайлович Сергеев, который обязан был разрешения добиться. Г-да Собянин и Сергеев объединяются в этом абзаце как верховные руководители: первый — территории, на которой проживал Зализняк, второй — ведомства, в котором Зализняк работал.

В подобных «мелких» деталях и высвечивается подлинное отношение нашего государства к науке.

1. Зализняк А. А. Истина существует, и целью науки является ее поиск. 16 мая 2007 года;

-

Забавно конечно.

Я нисколько не сомневаюсь что Борис Штерн - уважаемый профессионал.

Но вот, что он пишет

"- Аутентичность «Слова о полку Игореве» — истина. Добросовестный талантливый профессионал чувствуется за версту. Я также доверяю другим исследователям, подтверждающим этот тезис.

- Происхождение человека от обезьяны — истина. "

То есть в первом случае истина подтверждается на уровне веры и ощущений, так как это соответствует его ожиданиям.

Во втором - просто неверно, тк человек не произошел от обезьяны, а у него с обезьяной был единый общий предок.

В общем, истина все же довольно тонкая штука, с ней поаккуратнее как-то надо, а не с шашкой наголо.-

>неверно, тк человек не произошел от обезьяны, а у него с обезьяной был единый общий предок

Что неверно? У человека и современных обезьян был единый общий предок, который был обезьяной. Единственное, к чему можно придраться -- к слову "произошёл", как будто человек уже не гоминида...

По первому пункту -- почитайте первоисточник цитаты.

-

В 2000 году в Новгороде была обнаружена уникальная восковая книга XI века с текстами псалмов, под которыми на деревянной (липовой) основе ААЗ рассмотрел слабые следы многочисленных текстов, писавшихся на воске ранее, в виде бесчисленных и беспорядочно наслоившихся друг на друга буквенных штрихов. В течение нескольких лет Андрею Анатольевичу удалось невероятное — прочитать, фактически дешифровать, большие фрагменты этих текстов.Мне посчастливилось немного общаться с Андреем Анатольевичем Зализняком в стенах Института Языкознания РАН в 2005 или 2006 году. Мы дискутировали по проблеме общей классификации согласных и гласных фонем (но по моему обозначению - не фонем, а звуков речи). Андрей Анатольевич отстаивал взгляд на то, что глухие и звонкие аффрикаты, это отдельные самостоятельные типы фонем, не сводимые в состав каких -либо других типов фонем. Я отстаивал своё мнение, что так называемые глухие и звонкие аффрикаты это глухие и звонкие взрывные типы согласных звуков речи:

П-Ц-Т-Ч (твёрдый)-К;

Б-(дз) звонкий парный к Ц-Д-J-Г

Эти взрывные согласные звуки речи являются членами натуральных рядов глухого и звонкого взрывных типов в составе гомологических натуральных рядов типов артикуляции, формируемых биомеханикой речи в последовательности общих для всех типов 5 зон артикуляции пяти типов согласных и одного типа гласных звуков-знаков речи-мышления.

Я работаю на персональном компьютере с 1982 года. С 1995 года у меня дома имеется личный персональный компьютер (эпизодически заменяемый на более современные модели), и к нему струйный принтер. Набранные на компьютере тексты и иллюстрации я заранее отпечатал и эти материалы принёс тогда в институт языкознания.

А.А. Зализняк не увидел ничего нового в моей общей классификации согласных и гласных звуков речи, то есть, не обнаружил явных ошибок.

А.А. Зализняк никак не оценил унифицированную систему букв разработанного мною интуитивно понятного алфавита Симметрица, могущего стать основой единой письменной основы для всех языков на Земле. И никак не оценил изобретённую мною интуитивно понятную эргономичную клавиатуру Симметрица. На которую я получил патент: Макеев А. К. Патент РФ RU 63948 U1 от 10 июня 2007 г. на полезную модель Клавиатура с вращаемыми блоками клавиш. Описание полезной модели к патенту. – Российская Федерация, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам // Бюллетень № 16, 10.06.2007. https://yandex.ru/patents/doc/RU63948U1_20070610

Всё это не в укор Зализняку, а в укор всему международному сообществу лингвистов, которые в течение многих-многих десятилетий корпоративно держатся за ошибочные представления в области фундаментальных проблем биомеханики производства звуков речи.

Относительно научной и мировоззренческой значимости "уникальной восковой книги XI века с текстами псалмов, под которыми на деревянной (липовой) основе ААЗ рассмотрел слабые следы многочисленных текстов, писавшихся на воске ранее". В моём понимании таких культурных исторических "ценностей" любой псалом не имеет серьёзной познавательной и мировоззренческой значимости, как сказочного содержания в значительной степени противоречащих реальности и здравомыслию текстов религиозных мифов с вкраплением архаичных представлений людей древних эпох и религиозно-мистических комментариев религиозных сказок и мифов.

Различить тексты, написанные на липовой доске ранее последнего воскового, с высокой степенью точности сможет компьютерная программа, учитывающая форму букв разных алфавитов, типа глаголицы, древней формы кириллицы, латиницы и т.д. И учитывающая наложение вдавливаний в последовательности их написании друг поверх друга. А.А. Зализняк, с помощью криминалистов криптографов, мог бы написать сценарий, который программисты могли бы реализовать в компьютерном коде, распознающим графические элементы, как детали каких-то букв. И реконструктивным подбором деталей букв в черновики букв и подбором реконструированных черновиков букв строить слова наречий древнерусского языка. Невзирая на трудность того, что в древних текстах не было пробела между словами.

А. А. Зализняк на «Элементах»

-

05.03.2021Андрей Анатольевич Зализняк (окончание)Александр Пиперски • Библиотека • «Квант» №2, 2018

05.03.2021Андрей Анатольевич Зализняк (окончание)Александр Пиперски • Библиотека • «Квант» №2, 2018

-

10.02.2021Андрей Анатольевич ЗализнякАлександр Пиперски • Библиотека • «Квант» №1, 2018

10.02.2021Андрей Анатольевич ЗализнякАлександр Пиперски • Библиотека • «Квант» №1, 2018

-

2019Истина существуетМария Бурас • Книжный клуб

2019Истина существуетМария Бурас • Книжный клуб

-

20.01.2018Феномен ЗализнякаСветлана Толстая • Библиотека • «Троицкий вариант» №1(245), 2018

20.01.2018Феномен ЗализнякаСветлана Толстая • Библиотека • «Троицкий вариант» №1(245), 2018

-

25.12.2017Или и ужеАндрей Зализняк • Библиотека

25.12.2017Или и ужеАндрей Зализняк • Библиотека

-

02.10.2016О жизни словАндрей Зализняк • Библиотека

02.10.2016О жизни словАндрей Зализняк • Библиотека

-

05.11.2015Из рассказов о берестяных грамотахАндрей Зализняк • Библиотека

05.11.2015Из рассказов о берестяных грамотахАндрей Зализняк • Библиотека

-

03.10.2014Из русского ударенияАндрей Зализняк • Библиотека

03.10.2014Из русского ударенияАндрей Зализняк • Библиотека

-

02.07.2013Языки мира: арабскийАндрей Зализняк • Библиотека

02.07.2013Языки мира: арабскийАндрей Зализняк • Библиотека -

06.06.2007А. А. Зализняк: «Истина существует, и целью науки является ее поиск»Андрей Зализняк • Библиотека

06.06.2007А. А. Зализняк: «Истина существует, и целью науки является ее поиск»Андрей Зализняк • Библиотека

.jpg)