Андрей Анатольевич Зализняк (окончание)

Александр Пиперски

«Квант» №2, 2018

Окончание. Начало — в предыдущем номере.

Лингвистические задачи

В 1963 году Зализняк опубликовал статью под названием «Лингвистические задачи». В ней он продемонстрировал, что можно анализировать факты неизвестных языков, опираясь на строгую логику в сочетании с самыми базовыми представлениями о том, как устроены тексты на человеческом языке. Так, мы вправе ожидать, что порядок слов в языке не случаен, а подчиняется каким-то закономерностям: например, определение всегда стоит после определяемого слова или всегда перед ним, связанные друг с другом слова располагаются рядом, а не раскиданы в разные концы предложения и т.п. — и тогда применение логических операций позволит нам понять, что есть что в непонятном тексте.

Специальных знаний не нужно: например, в статье Зализняка приводится задача, в которой даются 14 фраз на баскском с переводами на венгерский, а дальше читателю предлагается самому перевести три фразы с венгерского на баскский. Автор специально подчеркивает, что это задача для тех, кто не знает ни того, ни другого языка и, таким образом, даже не понимает, что эти фразы значат. Тем не менее, после тщательного анализа примеров задача оказывается разрешимой. Чтобы продемонстрировать, как работает логика в лингвистических задачах, приведем одну из задач Зализняка (1968).

Задача 1. Даны три словосочетания таджикского языка с русскими переводами:

- дӯсти хуби ҳамсояи шумо — ‘хороший друг вашего соседа’;

- ҳамсояи дӯсти хуби шумо — ‘сосед вашего хорошего друга’;

- ҳамсояи хуби дӯсти шумо — ‘хороший сосед вашего друга’.

Задание. Определите, какому русскому слову соответствует по значению каждое из четырех встречающихся здесь таджикских слов.

Решение. Прежде всего замечаем, что различие между русскими именительным и родительным падежами (например: сосед и соседа, хороший и хорошего) не отражается в таджикском тексте каким-либо различием в формах слов (поскольку каждое из четырех таджикских слов выступает везде в одной и той же форме).

Сравним словосочетания а) и в). Русские переводы здесь имеют вид хороший Z вашего Y-а и различаются только тем, что существительные ‘друг’ и ‘сосед’ поменялись синтаксическими ролями. В таджикском же языке различие только в том, что поменялись местами слова дӯсти и ҳамсояи. Отсюда можно заключить, что эти два таджикских слова соответствуют русским существительным.

Сравним теперь б) и в). Русские переводы различаются здесь только тем, к какому из двух существительных относится определение ‘хороший’: Z вашего хорошего Y-а и хороший Z вашего Y-а. Опишем переход от б) к в) так: слово ‘хороший’ изменило свое место, из-за чего другие слова автоматически переехали (‘сосед’ — с первого на второе место, ‘вашего’ — со второго на третье). В таджикском же тексте изменение коснулось только слов дӯсти и хуби. Нам надо определить, как описать этот переход: сказать ли, что переставилось слово дӯсти (и это автоматически повлекло за собой передвижение слова хуби), или наоборот. Мы должны передвинуть аналог слова ‘хороший’, но мы уже знаем, что дӯсти — существительное; следовательно, изменение порядка слов вызвано перемещением слова хуби, которое и значит ‘хороший’; тогда шумо — ‘ваш’.

Остается установить значение существительных. Возможны две гипотезы. Проверим первую из них: пусть дӯсти — ‘друг’, а ҳамсояи — ‘сосед’. Тогда таджикские словосочетания устроены так:

а) друг хороший соседа вашего, б) сосед друга хорошего вашего, в) сосед хороший друга вашего.

Для объяснения всего, что мы видим, достаточно двух правил:

- всякое определение стоит после определяемого (например, сосед хороший, сосед друга);

- определение, выраженное прилагательным, ставится раньше определения, выраженного существительным (сосед хороший друга вашего).

При противоположной гипотезе (дӯсти — ‘сосед’, а ҳамсояи — ‘друг’) получается такой порядок слов:

а) соседа хороший друг вашего, б) друга сосед хорошего вашего, в) друга хороший сосед вашего.

Тогда нам придется считать, что слово ‘вашего’ ставится в противоположный конец предложения от слова, к которому оно относится (‘соседа ... вашего’, ‘друга ... вашего’), а порядок существительного и прилагательного неодинаковый в разных примерах (‘хороший друг’ и ‘друга ... хорошего’).

Таким образом, вторая гипотеза неубедительна, и следует принять первую гипотезу.

Ответ. дӯсти — ‘друг’, хуби — ‘хороший’, ҳамсояи — ‘сосед’, шумо — ‘ваш’.

Если вы хотите потренироваться, вот еще одна задача, сочиненная Зализняком (1974).

Задача 2. Даны словосочетания на албанском языке с переводом на русский язык:

burrë i bëshëm — ‘крепкий мужчина’;

mbretëreshë e lavdishme — ‘знаменитая царица’;

dajë i vajzës — ‘дядя девочки’;

kalë i gjyshit — ‘конь деда’;

lopë e fqinjit të hereshëm — ‘корова прежнего соседа’;

djalë i plakës së hajthme — ‘сын слабой старухи’;

mbesë e motrës së vierrit të ardhshëm — ‘племянница сестры будущего свекра’.

Задание 1. Переведите на албанский язык:

- конь племянницы царицы;

- слабая девочка.

- Есть ли в албанском языке падежи?

- Различаются ли в нем грамматические роды?

- Какую роль играют слова i, e, të, së и в чем различие между ними?

Такие задачи впервые были предложены школьникам на Первой традиционной олимпиаде по языковедению и математике, которая прошла в 1965 году. Некоторые смеялись: «Что это такое — первая традиционная?» А она действительно стала традиционной, как того и хотел В. А. Успенский, включивший это слово в название. В 2017/18 учебном году олимпиада проходит в 48-й раз и посвящается памяти Зализняка — создателя первых самодостаточных задач на стыке языка и логики. А с 2003 года проводится и Международная олимпиада по лингвистике, в которой участвуют уже три десятка стран: от Швеции до Бразилии.

История русского ударения

В 1970-е годы Зализняк обратился к истории русского языка, которой плодотворно занимался более 40 лет. Изучение схем ударения в современном русском языке привело его к тому, что он решил разобраться, откуда они взялись, и построил строгую формальную модель, которая позволяет по составу древнерусского слова определить, какое в нем было ударение.

Рассмотрим современные русские слова бы́ли и ры́ли. В них обоих ударение падает на первый слог — но и в этом случае, как и в примере про фонарь, все сложнее, чем кажется. Добавим отрицание и получим: не́ были и не ры́ли. У слова ры́ли — свое собственное, «настоящее» ударение, которое оно никому не отдает. А вот у слова бы́ли ударение «ненастоящее»; скажем, что у него как бы нет ударения, а просто автоматически усиливается первый слог; если же первым слогом становится частица не, она и получает это автоматическое усиление. Для нас это неожиданно: ведь ударение в бы́ли звучит так же, как в ры́ли, но Зализняк установил, что в древнерусском языке около 1000 года это различие было вполне живым. Имелось два типа ударения, различающихся по звучанию и совпавших только к XIV веку: автономное (самостоятельное, «настоящее») ударение, которое могло падать на любой слог слова, и автоматическое («ненастоящее»). Автоматическое ударение — это и есть то самое усиление на первом слоге. Условно будем обозначать автономное ударение в древнерусских словах привычным способом (ры́ли), а автоматическое — черточкой перед словом (-были).

Возьмем три тройки существительных (возможно, с предлогом), которые до наших дней сохранили древнерусское ударение: гру́ша — гру́шу — за гру́шу, жена́ — жену́ — за жену́ и нога́ — но́гу — за́ ногу. Вспоминается что-то знакомое: ударение всегда на основе, ударение всегда на окончании и подвижное ударение — это те же самые схемы, которые мы уже видели в работах Зализняка про современный русский язык. В своей книге «От праславянской акцентуации к русской» (1985) он наглядно объяснил, откуда и как эти схемы произошли.

Припишем каждой морфеме (корню, окончанию и т.п., а также предлогам, союзам и частицам) одну из трех маркировок: ↓, →, или –. Договоримся, что ударение определяется самой левой стрелкой. Если это ↓, то автономное («настоящее») ударение падает на отмеченный ею слог; если это →, то автономное («настоящее») ударение падает на слог правее нее; если же стрелок в слове нет, а есть только минусы, слово имеет автоматическое («ненастоящее») ударение. Для того чтобы описать все приведенные выше примеры, достаточно разметить морфемы так: за –, груш ↓, жен →, ног –, а ↓, у –. После этого получаем все реально наблюдаемые ударения:

Этот простой алгоритм (с некоторыми добавлениями, которые, разумеется, изложены в работах Зализняка) позволяет полностью описать древнерусское ударение. А чтобы потренироваться, сделайте небольшое упражнение.

Упражнение 1. Даны пять глаголов в двух формах прошедшего времени: могла́, могли́; мы́ла, мы́ли; жила́, жи́ли; вы́мыла, вы́мыли; вы́жила, вы́жили. Известно, что место современного ударения во всех этих формах совпадает с древнерусским.

Задание. Для каждой морфемы, содержащей хотя бы один гласный (приставка вы-; корни -мог-, -мы-, -жи-; окончания -а, -и), укажите ее древнерусскую маркировку (↓, → или –) так, чтобы получить правильное ударение во всех формах.

Примечание. Поскольку суффикс прошедшего времени -л- не содержит гласного, ему можно не приписывать маркировку или приписать маркировку –.

Как определить ударение по рукописи

Схема, представленная выше, описывает древнерусскую ситуацию, которая затем заметно изменилась. Мы и сами это замечаем: например, сейчас вполне можно сказать за но́гу. В своих работах Зализняк очень подробно описал, как изменялось древнерусское ударение. Для этого он проанализировал 89 старинных рукописей и печатных книг с проставленными ударениями. Ударения ставились в текстах далеко не всегда — но иногда получить информацию об ударении можно даже в случае, если ударение не проставлено.

Возьмем, например, такую фразу из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова: На заходе солнца Остап роздал обещанные гостинцы. С каким ударением в ней читается глагол? Ответ следует из знания правил русской орфографии: ро́здал, потому что иначе было бы написано раздал. Похожую задачу на материале одной древнерусской рукописи и решил Зализняк — только, конечно, гораздо сложнее, потому что правила ему пришлось сначала открыть.

Сделаем небольшой экскурс в историю русского языка. Наряду с «обычными» гласными, в древнерусском языке около 1000 года встречались два «особых» сверхкратких гласных: ъ (как ы, но короче) и ь (как и, но короче). Например, слова столъ, годъ и мъхъ ‘мох’ были двусложными (сто-лъ, го-дъ, мъ-хъ), слова голубь, нужьно ‘нужно’, польза, тьмьно ‘темно’, шьвьць ‘швец’ — трехсложными (го-лу-бь, ну-жь-но, по-ль-за, ть-мь-но, шь-вь-ць). В XI–XIV веках с ъ и ь происходило изменение, которое можно описать так1:

1) в конце слова гласные ъ и ь выпадают;2

2) далее движемся по слову справа налево; если мы находим ъ или ь, то смотрим на ближайший гласный справа от него:

- если это выпавший ъ или ь, то рассматриваемый на данном шаге ъ или ь проясняется, т.е. превращается в о или е соответственно;

- в любом другом случае (т.е. если справа стоит «обычный» гласный или прояснившийся ъ или ь) ъ и ь выпадают.

В таблице 6 продемонстрировано, как эти правила работают (каждую строку следует читать справа налево)3.

Таблица 6

Видно, что в результате этого процесса появилось много слогов, которые оканчиваются на согласный: мох, первый слог в польза и т.п.

Упражнение 2. Проверьте себя: какие слова (не обязательно в начальной форме) получились из древнерусских слов дьнь, львъ, сънъ, пьшено, лъжька, почьсть, льстимъ, льсть, чьтьць, Смольньску?

А теперь, после этого экскурса, перенесемся в XIV век. Именно тогда была написана рукопись, которая благодаря Зализняку стала известна как ценный источник знаний об ударении, — справочник для судей под названием «Мерило праведное» (это значит «Весы правосудия»). Знаков ударения в рукописи нет, но зато различаются два типа о: «закрытое о», которое обозначалось буквой ѡ («омега») и звучало как нечто среднее между о и у, и «открытое о», которое обозначалось буквой о («он») и звучало как нечто среднее между о и а. Закрытое о возникло из раннедревнерусского о (причем только из «обычного» о, а не из ъ) в трех случаях:

- в начальном слоге, который ранее оканчивался на гласный, а после выпадения ъ и ь стал оканчиваться на согласный: гѡдъ (было двусложное -го-дъ, которое превратилось в односложное год), тѡч-но (было то́-чь-но); назовем такой слог перестроенным;

- под автономным ударением: злѡ (зъло́), поклѡнъ (покло́нъ);

- на два слога правее автономного ударения (по счету слогов уже после выпадения ъ и ь): обладаемѡе (облада́емое), вѡинствѡ (во́иньство).

В остальных случаях в «Мериле» раннедревнерусское о дает открытое о: году, золото (-году, -золото — автоматическое ударение, начальные слоги оканчиваются на гласный), молода (молода́ — оба о безударные, начальный слог оканчивается на гласный). Если ъ превратился в о, это всегда открытое о: мохъ (мъ́хъ) — не помогает ни то, что начальный слог перестроенный, ни автоматическое ударение.

Зная все это, как нам понять ударение по написанию в «Мериле праведном», при том что знаков ударения там нет? Например, мы видим в «Мериле» слово теплѡтою (из раннедревнерусского теплотою). Могло ли там быть автоматическое ударение (-теплотою)? Нет, потом у что тогда во втором слоге не появилась бы ѡ. А могло ли там быть автономное ударение на 1-м, 3-м или 4-м слоге: те́плотою, теплото́ю или теплотою́? И опять-таки нет, потому что не появилась бы ѡ в нужном месте: те́плотою и теплото́ю дали бы теплотѡю (проверьте, понимаете ли вы, почему в этих двух случаях написание совпадет), а теплотою́ вовсе не дало бы буквы ѡ. Значит, это слово имело ударение тепло́тою, непривычное для нас сегодня.

А какое было ударение в слове старость (из раннедревнерусского старость)? Точно определить не удается, но у нас есть основания сказать, что там могло быть автоматическое ударение (-старость) или автономное ударение на 1-м слоге (ста́рость)4, но только не автономное ударение на 2-м слоге: из старо́сть в «Мериле» получилось бы старѡсть. В слове золоту (из золоту) могло быть автоматическое ударение (-золоту) или автономное ударение на 3-м слоге (золоту́), но не автономное ударение на 1-м или 2-м слоге (зо́лоту дало бы зѡлоту, а золо́ту — золѡту). В слове пѡпъ (из попъ) может быть любое ударение: если там было -попъ, то ѡ получится по правилу про перестроенный слог, а если было по́пъ, то сразу по двум правилам — про перестроенный слог и про автономное ударение.

Зализняку было труднее, чем вам: ему пришлось выявить все эти правила, читая рукопись. Но и вы можете попробовать повторить заключительную часть его открытия и решить такую задачу.

Задача 3. Пусть вам известно написание слова в «Мериле праведном» (XIV в.) и его раннедревнерусское написание, отражающее произношение около 1000 года. Постройте алгоритм, который позволяет определить, каким могло, а каким не могло быть древнерусское ударение в этом слове. Иначе говоря, для слова, которое в «Мериле праведном» является n-сложным, вам надо сказать, могло ли в нем быть: автоматическое ударение; автономное ударение на 1-м, 2-м, ..., n-м слоге.

Чтобы вы могли решать эту задачу не чисто умозрительно, а на реальном материале, вот несколько слов в обоих видах: истиненъ (истиненъ), мѡжемъ (можемъ), живѡтъ (животъ), подѡбалѡ (подобало), свободенъ (свободьнъ), свободнѡму (свободьному), золото (золото), мѡрьскую (морьскую), погребенѡ (погребено), свитокъ (съвитъкъ), полезно (пользьно), золъ (зълъ).

Указание. Помните, что ко времени написания «Мерила праведного» буквы ъ и ь уже не читаются как гласные и о них при определении ударения думать не надо.

Подсказка 1. Ровно для пяти из данных слов вы точно можете определить древнерусское ударение (т.е. доказать, что все варианты ударения, кроме одного, невозможны).

Подсказка 2. Ровно про три из данных слов вы точно можете сказать, что место ударения в них не такое же, как в современном русском языке.

***

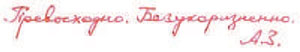

Вот уже почти десять лет я бережно храню один листок бумаги. В 2008/09 году Зализняк читал в МГУ имени М. В. Ломоносова курс по истории русского ударения и дал на дом задание — то, что я только что предложил вам как задачу 3. Проверив мою работу, он исправил одну опечатку и написал:

С тех пор, читая книги и статьи самого Андрея Анатольевича и слушая его лекции, я всегда думал и продолжаю думать, что эти слова в первую очередь характеризуют не мое домашнее задание, а его самого и все то, что он делал. Превосходно. Безукоризненно.

Окончание. Начало — в предыдущем номере.

Ответы

Задача 2. Окончания существительных различаются в зависимости от рода и падежа:

Окончания прилагательных различаются в зависимости от рода: муж. -ëт, жен. -те. Определение, выраженное существительным или прилагательным, ставится после определяемого слова. Между определяемым и определением обязательно ставится «малое слово», согласованное с определяемым в роде и падеже. «Малые слова»:

Ответ на задание 1: конь племянницы царицы — kalë i mbesës së mbretëreshës; слабая девочка — vayzë e hajthme.

Ответ на задание 2 фактически дан выше.

Упражнение 1: вы- ↓, -мог- →, -мы- ↓, -жи- –, -а ↓ , -и –.

Упражнение 2: день, лев, сон, пшено, ложка, почесть, льстим, лесть, чтец, Смоленску.

Задача 3

Шаг 1 (классификация омег). Разделим все буквы ѡ на два класса: свободная ѡ и несвободная ѡ. Назовем несвободными такие ѡ, которые стоят в 1-м перестроенном слоге, и свободными — все остальные.

Шаг 2 (первичная генерация вариантов). Если в записи «Мерила» есть хотя бы одна свободная ѡ, слово может иметь только автономное ударение на слоге с самой левой свободной ѡ или на два слога левее (если такой слог есть). Если в слове нет ни одной свободной ѡ, слово может иметь любое ударение (автоматическое или автономное на любом слоге).

Шаг 3 (ограничение возможностей). Если в записи «Мерила» есть хотя бы одна буква о на месте раннедревнерусского о, для каждой такой буквы из возможностей, полученных в шаге 2, следует исключить автономное ударение на этом слоге и на два слога левее (если такой слог есть).

Рассмотрим несколько примеров (см. таблицу).

Однозначно определяется ударение в словах мѡ́жемъ, живѡ́тъ, подѡ́балѡ, свободнѡ́му и -золото. В словах подѡ́балѡ и свободнѡ́му ударение отличается от современного (подоба́ло и свобо́дному); в слове -свободе́нъ мы не можем однозначно определить ударение, но оно в любом случае отлично от современного свобо́ден*.

Задачи 1 и 2 А. А. Зализняка с некоторыми изменениями в изложении решений воспроизводятся по сборнику: В. И. Беликов, Е. В. Муравенко, М. Е. Алексеев (ред.-сост.). Задачи лингвистических олимпиад (М.: МЦНМО, 2006); задачи 180 и 139. Задача 3 не публиковалась в таком виде, но в разные годы устно предлагалась (без ограниченного списка примеров) слушателям курса по истории русского ударения. Примеры взяты мною из оцифрованной рукописи «Мерило праведное» и из работы А. А. Зализняка «Противопоставление букв о и ѡ в древнерусской рукописи XIV века «Мерило Праведное» (1978).

* Из других источников известно, что на самом деле было ударение -свободенъ.

1 Эта закономерность была открыта еще до Зализняка и часто называется законом Гавлика в честь чешского лингвиста Антонина Гавлика (1855–1925).

2 ъ продолжает сохраняться на письме до 1918 года, а ь во многих случаях и до сих пор, обозначая мягкость согласного.

3 Согласный, который стоял перед выпавшим ь, иногда сохраняет мягкость (голубь, польза), а иногда нет (нужно, темно, швец). Для нашего изложения этот вопрос несущественен.

4 Разумеется, если для какого-то слова у нас получилось несколько вариантов ударения, это не значит, что все они реально встречались: скорее всего, использовался только один из них, но мы не можем по написанию надежно определить, какой именно.

А. А. Зализняк на «Элементах»

-

05.03.2021Андрей Анатольевич Зализняк (окончание)Александр Пиперски • Библиотека • «Квант» №2, 2018

05.03.2021Андрей Анатольевич Зализняк (окончание)Александр Пиперски • Библиотека • «Квант» №2, 2018

-

2019Истина существуетМария Бурас • Книжный клуб

2019Истина существуетМария Бурас • Книжный клуб

-

20.01.2018Феномен ЗализнякаСветлана Толстая • Библиотека • «Троицкий вариант» №1(245), 2018

20.01.2018Феномен ЗализнякаСветлана Толстая • Библиотека • «Троицкий вариант» №1(245), 2018

-

25.12.2017Или и ужеАндрей Зализняк • Библиотека

25.12.2017Или и ужеАндрей Зализняк • Библиотека

-

02.10.2016О жизни словАндрей Зализняк • Библиотека

02.10.2016О жизни словАндрей Зализняк • Библиотека

-

05.11.2015Из рассказов о берестяных грамотахАндрей Зализняк • Библиотека

05.11.2015Из рассказов о берестяных грамотахАндрей Зализняк • Библиотека

-

03.10.2014Из русского ударенияАндрей Зализняк • Библиотека

03.10.2014Из русского ударенияАндрей Зализняк • Библиотека

-

02.07.2013Языки мира: арабскийАндрей Зализняк • Библиотека

02.07.2013Языки мира: арабскийАндрей Зализняк • Библиотека

-

28.07.2012Об истории русского языкаАндрей Зализняк • Библиотека

28.07.2012Об истории русского языкаАндрей Зализняк • Библиотека

-

11.06.2011О языке древней ИндииАндрей Зализняк • Библиотека

11.06.2011О языке древней ИндииАндрей Зализняк • Библиотека