«Квантику» — 5 лет

Наталия Демина, Иван Высоцкий, Илья Иткин, Иван Ященко, Сергей Федин, Григорий Фельдман

«Троицкий вариант» №4(223), 28 февраля 2017 года

В январе 2017 года научно-популярный журнал «Квантик» отметил свое пятилетие. Публикуем комментарии авторов, художников и тех, кто помогает этому замечательному проекту.

«Центр оптимизма»

Говорят, что чужие дети быстро растут, особенно если у них теплый дом, заботливые родители и верные друзья. Журнал «Квантик», появившийся осенью 2011 года, за пять лет стал сильным и активно развивающимся проектом. На фоне всеобщего пессимизма и наступающего мракобесия, закрытия ряда журналов о науке и постоянных организационных трудностей, которые испытывают многие другие издания, «Квантик» выглядит центром оптимизма и надежды.

За первую пятилетку журнал стал финалистом конкурса «За верность науке» 2015 года, а один из его авторов — географ Иван Кобиляков — лауреатом премии для молодых журналистов за серию познавательных рассказов для детей «12 месяцев оленевода». Помимо 60 номеров журнала, вышедших за 2012–2016 годы, редакция издает раз в полгода альманахи, каждый год — календарь с интересными задачками, активно участвует в математических праздниках и олимпиадах, проводит свои конкурсы (в математическом ежегодно участвует около 500 ребят), ведет онлайн-кружок, и уже идет работа над продвижением на Запад. В частности, в 2016 году издан календарь «Квантика» на немецком языке.

Видеофильм «Как начинался Квантик?»

Но главный успех — журнал успел покорить сердца детей и их родителей. В «Квантике» каждый любознательный школьник может найти статью и дело по силам и душе: от наглядной математики на бумаге, статей по астрономии, математике, истории, лингвистике, физике и биологии, интересных экспериментов и опытов до задач олимпиад высшего уровня. Почему бывает месяц, почему облака снизу плоские, как доказать теорему Пифагора с помощью ножниц, почему крышки люков круглые, как сделать телефон из лески и стаканчиков, какие животные никогда не спят и как им это удается, как сложить параболу из листа бумаги, почему отражение в ложке получается перевернутым, почему на Земле бывают приливы, как жуки-светлячки включают и выключают свет, почему у листа А4 такие размеры, как сделать мини-робота, что такое теория вероятностей? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в «Квантике».

Особое внимание редакция уделяет веселым и живым иллюстрациям, вносящим свою лепту в дело научного познания. Удачей стало появление на орбите «Квантика» художника Юстаса, который после многочасовых поисков сумел найти образ веселого любознательного робота-человека. Но он сам говорит, что «Квантика придумали школьники. Ночью, когда дети уходят домой, тот сидит в библиотеке и читает умные книжки, а днем, когда дети приходят в школу, у него появляются рассказы, вопросы и истории, и так он разговаривает с читателями».

Главный художник «Квантика» Юстас и маленький Квантик

Юстас не только сам иллюстрирует обложки и статьи, но и отвечает за подбор иллюстраторов. За пять лет авторами веселых картинок к «Квантику» стали почти 60 художников. «Именно они определяют замечательное лицо журнала», — уверен учитель математики 179-й московской школы Александр Романов.

«Как появляется идея рисунка? Вам дается набросок?» — «Нет, мне от автора, кроме его текста, ничего не нужно. Потому что всё уже находится здесь, в моей голове», — рассказал Алексей Капнинский (Капыч), иллюстрирующий рубрику «Две трети правды».

Шутит, что свое математическое образование он уже более 30 лет получает от жены-математика. «Ничего не понимаю в математике, ненавижу головоломки, но мне очень нравится дизайн журнала и то, как главный художник организует работу. Видя, как весело, остроумно и с любовью работают мои коллеги, я стараюсь до их уровня подрастать».

А написать хорошую статью для «Квантика», пожалуй, труднее, чем для взрослого научного журнала. Ведь она должна быть интересной, содержательной, понятной и без ошибок. Авторов статей и задач, опубликованных в «Квантике», уже около 200. Главным редактором «Квантика» с момента основания является сотрудник «Кванта», учитель математики и организатор различных математических олимпиад Сергей Дориченко. «Поначалу приходилось тяжело, и мы не знали, получится ли у нас. Но что было совершенно замечательно — таковы преимущества нового дела — что мы делаем что хотим и как хотим. У нас нет каких-то традиций, которые на нас давят, или правил, что „у нас такого не было“. Мы экспериментировали, были и ошибки, но в целом получилось живое дело».

Главный редактор Сергей Дориченко, художник Алексей Капнинский (Капыч), географ Иван Кобиляков, автор статей о музыке Анастасия Челпанова, Ольга Хвостикова на чаепитии по случаю пятилетия «Квантика»

Журнал издается при поддержке Московского центра непрерывного математического образования, замдиректора Виктора Фурина и директора Ивана Ященко. Редакция находится в уютной комнате, обвешанной веселыми картинками, в том же МЦНМО.

Сергей Дориченко: «Я иногда шучу, что журнал состоялся, когда к нему по почте приходит доказательство великой теоремы Ферма. В журнал „Квант“ такое доказательство приходит примерно раз в год. И в „Квантик“ оно тоже поступило, так что с журналом теперь всё в порядке».

Каким будет журнал через пять лет? Татьяна Петровна Зорина, замечательный педагог, считает, что в «Квантике» найдено оптимальное сочетание текстов и иллюстраций. «Это очень гармоничный журнал. И он именно такой толщины, какая нужна, чтобы школьник за месяц зачитал его до дыр и ждал выхода следующего номера. Толще он и не должен быть!»

Пётр Волцит, автор статей и книг по биологии, предположил, что журналу стоит завести младшего «братика» или «сестренку» в виде «Квантика» для дошкольников и младших школьников. «Мне журнал больше всего нравится тем, что в него можно писать умные и сложные статьи, в том смысле, что над ними нужно читателю подумать и поразмышлять... И это очень здорово, потому что большинство других современных изданий и, к сожалению, книг уходит в сторону развлекательности и всё меньше там серьезности. В „Квантике“ читателя заставляют трудиться головой».

Ирина Анатольевна Маховая с пилотным номером «Квантика»

Если бы о будущем журнала спросили меня, то я бы предположила, что от физматлингвобио-«Квантика» в течение 5–10 лет отпочкуются минимум три дружественных издания: «Квантик для малышей», «БиоКвантик» и «Робо-Квантик» с открытыми границами между разными областями наук; появится целая серия детских вкусностей, от мороженого до шоколада, с логотипом журнала, детских развивающих игрушек и игр для гаджетов.

Наверное, все счастливые редакции похожи друг на друга. В «Квантике» коллеги порой и спорят друг с другом, и на какие-то вопросы у них разные точки зрения, но благодаря их уму и таланту равнодействующая всех устремлений привела к тому, что журнал удался.

Наталия Демина

«Задачки не составляются, они возникают из жизни»

Иван Высоцкий, заведующий лабораторией теории вероятностей и статистики МЦНМО:

— На празднике «Квантика» Вы говорили о задаче, посвященной светофору... Какова история ее появления?

— Задачка про светофор родилась так. Однажды я переходил перекресток в Казани и увидел перед собой светофор, отсчитывающий, сколько секунд осталось до того, как можно будет идти. Я посмотрел на светофор, там было написано «25 секунд», посмотрел еще раз — уже «26 секунд»! Я очень удивился, а еще через секунду понял, в чем дело. И задачка такая: как так получается, что светофор, отсчитывающий время «вниз», сначала показывает 25, а потом — 26 секунд? Что будет на светофоре через секунду? И самое главное: сколько нужно будет еще на светофоре стоять, прежде чем можно будет перейти дорогу?

— А когда Вы составляете задачки для «Квантика», какой образ школьника видите перед собой?

— Я не составляю задачки для «Квантика». Задачки рождаются. Например, я лечу в самолете, и там передо мной на дисплее написано, что «полет проходит на высоте 36 000 футов». Но я же в футах считаю плохо, сразу возникает задача: «А сколько это в метрах?» Такую задачу мы дали в ЕГЭ по математике, был стон по всей Руси великой. Или я купил телевизор с диагональю в 51 дюйм, а сколько это в сантиметрах?

Еще пример: в жизни мало ситуаций, когда что-то происходит совершенно случайно. Только в задачках по теории вероятностей. Но я нашел пример совершенно случайного генератора — это стиральная машина! Если в нее запихнуть много носков, то они действительно перемешаются совершенно случайным и безобразным образом. И я сижу и разбираю кучу носков по парам. Спрашивается, сколько в среднем у меня образуется непарных носков, прежде чем соберется хотя бы одна пара, в которой я пойду на работу? Задачки должны приходить из жизни, это то, что доставляет удовольствие, что не стыдно в «Квантик» послать.

На праздновании пятилетия «Квантика» Николай Андреев рассказывает об оптическом свойстве параболы — как раз на нем основано действие параболических антенн. Поздравляем Николая и его коллег с вручением Золотой медали РАН за популяризацию науки!

— Каким Вы видите «Квантик» через пять лет?

— «Квантик», с моей точки зрения, настолько хорош, что я бы побоялся как-то экстраполировать идущие процессы или прогнозировать. Хочется видеть там рубрику «Золотые задачи детства». У человека к 10–12 годам накапливается некий культурный фон: детские считалочки, стишки, которые все знают. В моем детстве был замечательный альманах задачек, изданных в 1915 году, и там было много пасьянсов, анаграмм и шарад. Точно так же хотелось бы, чтобы у «Квантика» появилась рубрика с математическими задачками моего или Вашего детства, «всешнего» детства.

Я думаю, что «Квантик» начнет говорить на разных языках. Уже появился календарь «Квантика» на немецком языке, и я никак не могу понять, почему журнал еще не говорит по-английски, китайски, японски и так далее. Я к этому прикладываю всяческие усилия. Очень хочется, чтобы в «Квантике» появился целый раздел, посвященный художественному и математическому оригами. Есть люди, которые этому посвящают целую жизнь, издаются серьезные толстые журналы про оригамику (математика + оригами). Почему бы им не написать что-нибудь интересное и занимательное про «Квантик»?

Журнал только в начале своего огромного пути. Это совершенно уникальное и удивительное явление, нигде в мире такого больше нет. Загадывать не будем, посмотрим, как он будет развиваться.

«„Квантик“ — процесс творческий и непредсказуемый»

Илья Иткин, лингвист и переводчик, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент филологического факультета НИУ ВШЭ:

— Как давно Вы сотрудничаете с журналом?

— С «Квантиком» я сотрудничаю с конца 2012 года, сначала — в основном как редактор статей из рубрики «Чудеса лингвистики». Замысел конкурса по русскому языку, насколько я могу судить, возник в конце 2014 года как «скрещение» похожего конкурса, который мы несколько лет проводили в московской школе «Муми-Тролль», и собственно математического конкурса журнала «Квантик».

— Как приходит замысел задачек?

— Это процесс совершенно творческий и непредсказуемый. Я стараюсь обращать внимание на любые примечательные языковые явления, которые мне встречаются: далеко не все из них получается превратить в задачу, но это помогает думать в нужном направлении. Думаю, что отчасти подобным образом поступают и мои друзья и коллеги, без помощи которых проводить конкурс было бы совершенно невозможно. Мы ориентируемся на школьников (и не только на школьников), которым интересно думать про русский язык и решать задачи «на сообразительность». Конечно, большинство задач конкурса первокласснику труднее решить, чем девятикласснику, но я думаю, что это не страшно, как не очень страшно (а в каком-то смысле даже, наоборот, хорошо) и то, что некоторые участники решают наши задания вместе с родителями, бабушками и дедушками, а иногда — и учителями русского языка и литературы.

— Какая придуманная Вами задача кажется самой интересной?

— Публикуемая в этом номере газеты задача кажется мне одной из самых удачных. Она достаточно сложная (тем не менее многие участники конкурса с ней справились), имеет неожиданную формулировку и обыгрывает интересный и не очень известный факт. Замысел возник в точном соответствии с тем, что я написал выше: осенило.

Задания конкурса по русскому языку IV тур (2016 год, № 10)

Задача 17

Приведите пример фразы, в которой в середине одного из слов сочетание букв «ро» можно написать и один раз, и два, и смысл фразы останется тем же самым.

Решение

В русском языке есть сильно пересекающиеся по значению глаголы прочить — «сулить, обещать в будущем» и пророчить — «предсказывать». Можно подобрать фразу, смысл которой будет практически одинаков при употреблении любого из этих двух глаголов, например: Ему прочат (пророчат) блестящую карьеру.

Интересно, что по происхождению глаголы прочить и пророчить не имеют между собой ничего общего: в слове прочить выделяется корень проч- (тот же, что в слове прок), в слове пророчить — приставка про- и корень роч- (тот же, что в словах пророк, рок и т. д.).

«Всё зависит от людей»

Иван Ященко, директор МЦМНО:

— Как появился «Квантик»?

— Идею «Квантика» материализовал Сергей Дориченко, который пришел со своей командой, и они сказали, что хотят делать младшего брата журнала «Квант». Мы с Виктором Фуриным с удовольствием их поддержали и помогаем. Вообще, МЦМНО создан для того, чтобы поддерживать разные хорошие идеи, связанные с математикой. С тех пор журнал развивается, и в МЦНМО завелась замечательная комнатка, где живет очень веселый «Квантик», и редакция, которая его растит, холит, лелеет и развивает. Очень здорово, что в наш электронный век бумажный глянцевый журнал бывает о математике! Я знаю семьи, где ребенок увидел журнал «Квантик» и заинтересовался математикой.

— Каким Вы видите «Квантик» через пять лет?

— Я думаю, что через пять лет у «Квантика» появятся различные интерактивные братья онлайн, а всё равно будут и замечательный бумажный журнал, и альманахи.

— Вы не думаете, что из журнала отпочкуются биологический или робототехнический журнал?

— Всё зависит от людей! И важна не только идея или помещение, важны люди. Если возникнет замечательная компания людей, которые захотят делать что-то такое, то такой журнал родится. А здесь образовалась замечательная компания ярких математиков, которые сделали клевый «Квантик».

«Две трети правды»

Сергей Федин, педагог, автор научно-популярных книг для взрослых и детей:

— Как давно Вы сотрудничаете с журналом?

— Я сотрудничаю с «Квантиком» практически с самого начала. Это — лучший, с моей точки зрения, научно-познавательный журнал для школьников 1–7-х классов. Во всяком случае, первая моя публикация в этом журнале была в третьем номере «Квантика» за 2012 год. Заметка называлась «Листовертни». С нее началась другая моя рубрика — «Словечки».

— Как появилась идея рубрики «Две трети правды»? Как рождаются сюжеты правдивых и придуманных историй?

— Рубрика появилась задолго до появления «Квантика», примерно в 2002 году, во время беседы с моим другом Владимиром Бусленко. Тогда же я написал несколько троек историй. Для меня создание рассказов распадается на три примерно равные по сложности задачи: а) придумать саму головоломку, ту самую спрятанную «нелепость»; б) выстроить сюжет истории; в) литературно описать всё это.

Что касается идей, обычно мне хватает получаса мозгового штурма в одиночку. Иногда поводом может послужить какое-то случайное событие, из которого я «выжимаю» задачку, иногда это вариации известных головоломок, а порой это тени моих же задачек, придуманных по другому поводу (например, детективные истории про инспектора Борга и сержанта Глума, которые я публиковал несколько лет в журнале «Наука и жизнь» под псевдонимом Дан Сильгер).

— Какая из историй Вам больше всего нравится?

— Их много, среди прочего — истории про Диснея и Сальвадора Дали, про Кэрролла и Вангу, Бетховена и Малевича и про тараканов, которые выводят двойки в дневнике. По счастливому стечению обстоятельств неделю назад в московском издательстве «ВИТА-пресс» вышла книга, в которой собраны все тройки историй. Отмечу, что, теперь уже по забавному совпадению, в «Квантике» выходило только две трети всей коллекции историй.

«Квантик» стоит на плечах олимпиадного движения

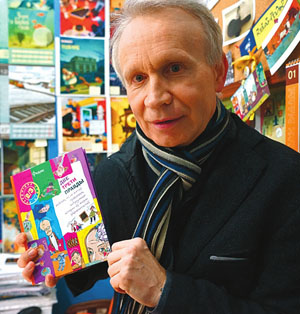

Фото с сайта bg.ru

Григорий Фельдман, бывший редактор журнала «Квантик», ныне программист, занимающийся нейронными сетями:

— Как давно Вы сотрудничаете с «Квантиком»? Что больше всего в журнале нравится?

— Я работал в «Квантике» с момента его основания, с 2011 до 2015 года. В журнале мне нравится несколько аспектов: 1) привлекательный формат: легко заинтересоваться красивыми картинками и названиями и на волне этого запала прочитать (и понять!) статью целиком; 2) приятное послевкусие от шевеления мозгами во время чтения. Практически от каждой статьи есть сухой остаток в голове; 3) подбор сюжетов, задач, картинок и текстов.

— Какой задачей или статьей, опубликованной в журнале, Вы больше всего гордитесь?

— Я работал больше редактором, нежели автором, потому расскажу не о своих статьях. «Квантик» существует не сам по себе, а как продукт многогранной и многолетней деятельности сообщества людей, пишущих научпоп, организующих олимпиады и кружки и т. п. Потому немалая часть статей — изящные вариации на тему олимпиадных задач и известных сюжетов. Но ведь для большей части школьников все эти задачи и сюжеты неизвестны — почему бы не узнать о них из яркого, интересного «Квантика»?

Хороший пример — задача из № 6 «Квантика» за 2012 год — это статья Александра Бердникова «Молотый кофе». В банку надо засыпать как можно больше (по весу) кофе. Как поступить: перемолоть кофе или засыпать зерна?

Ответ немного парадоксален: и молотого, и цельного кофе влезет по массе одинаково! Причина проста. Пусть для простоты и молотый кофе, и зерна — шарики, причем их радиусы различаются в 10 раз. Молотый кофе в 1 кубическом дециметре занимает такую же долю пространства, как цельный в 1 кубическом метре (потому что, раздув литр с молотым кофе в 10 раз, получим кубометр с цельным кофе, а при раздувании доля занятого пространств не меняется). Но ведь кубометр можно составить из кубических дециметров — а значит, в кубометр поместится одинаково и молотого кофе, и цельного! Но ещё удивительней, что кофе всё-таки можно засыпать больше: для этого надо перемолоть его часть и перемешать! А еще лучше — сделать несколько помолов разного размера (подробности читайте в статье).

Рисунок Н. Гавриловой

Этот сюжет был хорошо известен и до «Квантика»; например, он обсуждался в математическом радиокружке «Сигма» несколько десятилетий назад в слегка другой формулировке. Автор на момент написания статьи не знал про кружок, а непосредственно столкнулся с таким вопросом.

Мне также нравятся задачи, решение которых чрезвычайно сложно (и в «Квантике» не опубликовано), — но соль вовсе не в решении, а в очень изящном условии, которое можно легко понять. В том же выпуске журнала была приведена задача, условие которой больше похоже на обычную задачу с урока: медианы делят треугольник на 6 треугольников, тогда 6 центров их описанных окружностей лежат на одной окружности.

Доказательство крайне непростое, а рисунок поражает своей симметрией. Удивительно, но этот факт узнали совсем недавно, всего 10 лет назад. Это весьма мотивирует заниматься математикой и искать другие подобные жемчужины.

Все номера «Квантика» постепенно выкладываются целиком на сайте (из свежих номеров обычно размещается около половины материалов, обязательно включая все конкурсы журнала).

Купить «Квантик» (журналы, альманахи, календари загадок и наборы плакатов) можно:

- в магазине при издательстве по адресу г. Москва, Большой Власьевский пер., 11 (понедельник — суббота с 10:00 до 20:00, воскресенье — выходной);

- в интернет-магазине;

- в других магазинах (см. список на сайте журнала).

Подписаться на журнал «Квантик» можно в отделениях Почты России по двум каталогам и через Интернет на сайте Vipishi.ru по каталогу МАП:

- Каталог «Газеты. Журналы» агентства «РОСПЕЧАТЬ» — индексы 80478 и 84252;

- «Каталог Российской прессы» (МАП) — индексы 11348 и 11346.

«Квантик» будет рад новым авторам и новым читателям!

Фото А. Панова и Н. Деминой

.jpg)

Рисунок Yustas-07