Хищные растения на охоте и ловле

Н. Л. Резник,

кандидат биологических наук

«Химия и жизнь» №1, 2016

Всякому существу необходимы для жизни азот и фосфор. Животные получают их с пищей, растения — из почвы. Если же почва нужными элементами бедна, растениям приходится ловить животных и всасывать растворенные питательные вещества из переваренной добычи. Хищничество возникало в ходе эволюции покрытосеменных неоднократно и независимо, и ловушки у растений разные. Основных принципов охоты, однако, два: активная поимка и пассивная ловушка.

К пассивным охотникам относятся, например, представители многочисленного рода Nepenthes. Они выделяют сладкий нектар, привлекающий насекомых, которые, поскользнувшись, падают в кувшинчик-западню со скользкими стенками и пищеварительной жидкостью на дне. Ловушки активных охотников движутся, реагируя на прикосновение добычи. Растения не имеют мышц, и в движение их приводят гидравлические процессы: жидкость перемещается между клетками и тканями, повышая осмотическое давление в одних местах, ослабляя в других и изменяя таким образом кривизну соответствующего органа. Скорость подобных движений зависит прежде всего от величины пути, который должна преодолеть вода, и, следовательно, ограничена скоростью диффузионных процессов. Она не очень велика — вспомните, как неспешно росянки Drosera сворачивают свои ловчие листья. Но им можно и не торопиться, поскольку насекомое уже прилипло к многочисленным клейким волоскам.

Однако многие хищные растения имеют быстродействующие ловушки, которые на одной гидравлике работать не могут. И хотя описаны они очень давно, принцип их действия оставался загадкой до тех пор, пока не появились скоростная видеосъемка, компьютерное моделирование и другие технические новшества, позволившие наконец ученым выяснить то, что они давно хотели знать, но не у кого было спросить. Тогда и оказалось, что многие растения используют упругую энергию, которая существенно повышает быстродействие ловушек.

Хлопок

Один из самых известных и самых быстрых охотников — венерина мухоловка Dionaea muscipula (рис. 1). Это небольшое растение имеет 5–7 ловчих листьев, верхняя часть которых представляет собой ловушку из двух половинок, соединенных жилками. Распахнутая ловушка привлекает насекомых своей яркой подкладкой, но в центре каждой дольки находятся чувствительные волоски — механосенсоры, вырабатывающие электрический сигнал. Если задеть их дважды с интервалом 0,75–20 с, жидкость в тканях приходит в движение, приливает в клетки наружной стенки, из внутренних клеток откачивается и через 100 мс ловушка захлопывается. Такая скорость поразила еще Дарвина, который назвал это растение одним из удивительнейших в мире. Однако изменение тургора подобного быстродействия не объясняет.

Проблемой заинтересовались специалисты Кембриджского и Гарвардского университетов и университета Прованса (Nature, 2005, 433, 421–425, DOI:10.1038/nature03185). Использовав скоростную видеосъемку, они установили, что ловушка закрывается в три этапа. Начальный, медленный, занимает 1/3 с, за это время происходит 20% смещения створок. Основное закрытие (60%) происходит за 1/10 с, это быстрый этап, а финал опять медленный, около 1/3 сек.

Ученые нанесли координатные метки на внешнюю поверхность ловчего листа и проследили за изменением его геометрии в процессе закрывания, измерили напряжение, возникающее в тканях листа, и даже создали простую модель поведения ловушки, где лист представлен как тонкая, слабо искривленная эластичная раковинка. В результате получилась следующая картина.

Ловчий лист имеет два состояния, устойчивых к малым механическим возмущениям: открытое и закрытое. Половинки открытой ловушки вогнуты внутрь, у захлопнувшейся они выгнуты, закрытая ловушка округлая. Когда насекомое задевает сенсорные волоски, жидкость притекает в цилиндрические клетки внешней поверхности ловушки. Длинные оси этих клеток расположены поперек листа, любое изменение тургора приведет к его деформации. Клетки наливаются жидкостью, лист медленно и почти незаметно глазу меняет кривизну до тех пор, пока не теряет свое устойчивое «открытое состояние». Тогда высвобождается накопленная в вогнутых створках упругая энергия, и лист быстро переходит во второе устойчивое состояние, выгибаясь в другую сторону. Ловушка захлопывается, однако не до конца. В ее тканях перпендикулярно поверхности листа продолжает двигаться жидкость, и, когда конфигурация ловушки меняется, этот поток тормозит движение. Завершающий этап закрывания ловушки относительно плавный.

Скорость захлопывания зависит от размеров, толщины и искривленности долек. Большой, искривленный лист выделяет больше упругой энергии и захлопывается быстрее, чем маленький и слабо выгнутый.

Авторы исследования назвали устройство венериной мухоловки гениальным техническим решением. А специалисты Массачусетского университета в Амхерсте учли венерин опыт и разрабатывают плавно и быстро действующие переключатели, принцип работы которых основан на изменении кривизны тонких пленок определенной формы (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, 112, 11175–11180; DOI:10.1073/pnas.1509228112).

Бросок

Выше мы упоминали росянок как хищников активных, но неспешных. Их листья покрыты волосками, выделяющими капельки клея для привлечения и поимки насекомых. Чтобы полностью окутать пойманную добычу, лист росянки заворачивается, и этот процесс занимает от нескольких минут до нескольких часов. Когда добыча поймана и задушена, железы на клейких волосках и на поверхности листьев выделяют пищеварительные ферменты, растворяют добычу и всасывают питательные вещества.

Но есть среди росянок один австралийский вид, Drosera glanduligera, который отличается от других наличием чувствительных неклейких (сухих) волосков, способных сгибаться за доли секунды. Этот феномен впервые обнаружил австралийский биолог Ричард Дэвион в 1974 году, а опубликовал свои наблюдения в конце 1990-х. Он писал, что сухие волоски, когда насекомое за них задевает, забрасывают жертву прямо в центр ловушки, усеянный клейкими железами. Спустя годы за исследование австралийской росянки взялись специалисты университета Фрайбурга (Германия). Они также использовали скоростную видеосъемку и электронную микроскопию, представили первые экспериментальные доказательства того, что неклейкие волоски действительно участвуют в поимке добычи, и предложили объяснение механизма их действия (PLoS ONE, 2012, 7(9): e45735, DOI:10.1371/journal.pone.0045735).

Австралийская росянка образует на земле розетку листьев около 4 см в диаметре. Каждый лист-ловушка имеет форму ложки и покрыт многочисленными клейкими волосками, а еще у него есть 12–18 волосков, выдающихся за края розетки (рис. 2). В естественных условиях растение ловит преимущественно пеших членистоногих. Исследователи выращивали росянку в теплице и скармливали ей перед видеокамерой дрозофил Drosophila melanogaster. Движения волосков записывали без насекомых, стимулируя их прикосновением нейлоновой нити.

Рис. 2. Круглые листья австралийской росянки Drosera glanduligera оснащены ловчими волосками двух типов

Камера зафиксировала, что оба типа волосков срабатывают в ответ на прикосновение. Поимка насекомых происходит в два этапа. Сначала сухой волосок катапультирует задевшее его насекомое к центру листа, где оно попадает на клейкие волоски, полностью обхватывающие добычу минуты за две. Это более сложная система, чем у других росянок, которые охотятся, полагаясь исключительно на липкость. Приспособление австралийской росянки вполне можно назвать катапультой-ловушкой. На трепетание уже пойманных мух оно не реагирует, только на тех, что приближаются к растению.

Рис. 3. Движение волоска-катапульты австралийской росянки с интервалом 5 мс. Справа — скорость (линия точками) и ускорение (пунктиром) головки катапульты

Катапульта имеет около 6 мм в длину и оканчивается чувствительной головкой, ее раздражение вызывает деформацию шарнирной зоны волоска, расположенной ближе к центру листа. Бросок длится около 75 мс, то есть эта ловушка срабатывает быстрее, чем у венериной мухоловки. При этом головка катапульты развивает максимальную скорость 0,17 м/с и ускорение до 7,98 м/с2 (рис. 3). Скорость ловушек зависит от температуры и влажности, быстрее всего они движутся в очень жаркие дни.

Шарнирная зона катапульты скручивается, предположительно, потому, что определенные клетки в ней теряют воду и «сдуваются», а нижние по-прежнему остаются напряженными и упругими (рис. 4). Точный механизм скручивания еще предстоит установить.

Рис. 4. Волосок-катапульта австралийской росянки. Справа — шарнирная зона крупным планом. На ней отчетливо видны впадинки, возникшие на месте «сдувшихся» клеток

Катапульта — устройство одноразового действия. Сжатие клеток, возможно, их повреждает, и волосок уже не распрямляется. Однако за три-четыре дня у австралийской росянки отрастает новый лист, так что заново взводить сработавшую катапульту смысла нет.

По мнению исследователей, катапульта расширяет зону досягаемости ловчего листа и позволяет поймать более крупную добычу, которая оторвалась бы от одной-двух капель клея. Из центра листа, где ее окружают многочисленные клейкие волоски и пищеварительные железы, выбраться гораздо труднее.

Всасывание

Как ни быстры росянка с мухоловкой, есть хищное растение, которое действует молниеносно: глаз не успевает заметить, куда девается добыча. Но исследователи университетов Гренобля и Фрайбурга применили видеосъемку со скоростью 15 тысяч кадров в секунду и всё рассмотрели (Proceedings of the Royal Society B, 2011, 278, 2909–2914, DOI:10.1098/rspb.2010.2292; AoB PLANTS, 2015, plv140, DOI:10.1093/aobpla/plv140).

Род пузырчаток Utricularia насчитывает около 240 видов, распространенных по всему миру, преимущественно в Южной Америке и Австралии. Они растут на берегах водоемов во влажной почве, на влажных скалах и стволах деревьев, плавают в воде. Настоящих корней у них нет, только корневидные выросты (ризоиды), которые удерживают растение на месте. Ученые работали с тремя водяными видами U. australis, U. inflata и U. vulgaris, которые охотятся, всасывая добычу в ловушки-пузырьки (рис. 5). Жертвами становятся все, кто может поместиться внутри; случается, что голова слишком крупной добычи торчит наружу. Диаметр ловушек варьирует от 0,5 до 6 мм в зависимости от вида.

Рис. 5. Водяное хищное растение Utricularia sp. оснащено ловушками-пузырьками

У ловчего пузырька довольно сложное строение. Его плотные стенки внутри и снаружи покрыты железами. Внешние, скорее всего, участвуют в откачивании воды из ловушки. Внутренние, по мнению исследователей, также должны откачивать воду, а еще выделять пищеварительные ферменты (протеазу, кислую фосфатазу и эстеразу) и всасывать питательные вещества, но какие именно железы за что ответственны, пока неизвестно.

Ловушка закрыта выпуклым люком со свободным нижним краем (рис. 6а). Со стороны камеры вход под люком укреплен утолщенным, отогнутым вверх «порогом». Он снабжен железами, выделяющими полисахаридную слизь, которая помогает сделать вход в ловушку водонепроницаемым и облегчает скольжение люка. Рядом с входом торчат чувствительные волоски: разветвленные «антенны» и нитевидные щетинки. Когда проплывающая мимо добыча эти волоски задевает, люк открывается и ловушка ее поглощает.

Рис. 6. Ловушка пузырчатки Utricularia inflata:

а — общий вид пузырька, хорошо видны вогнутые стенки ловушки.

б — взведенная ловушка с вогнутыми стенками и сработавшая (люк справа)

Этому молниеносному действию предшествует долгая подготовка: железы ловчего пузырька около часа активно выкачивают из него воду. Из-за разницы давления (внутри пустота, снаружи вода) эластичные стенки ловушки прогибаются, запасая упругую энергию (рис. 6б). В таком состоянии ловушка пузырчатки похожа на сжатую клистирную грушу. Ее можно взвести вручную, сжав пальцами, и она выпустит воду.

Когда люк открывается, вода буквально врывается в пустую ловушку, исследователи даже завихрения наблюдали. У пузырчатки U. inflata скорость течения на расстоянии 500 мкм от входа достигает 1,5 м/с, и у жертвы, попавшей в этот поток, нет шансов на спасение. Все случается за 0,5 мс, затем ловушка заполняется водой, ее стенки расслабляются, и люк примерно за 2,5 мс возвращается в исходное положение. Добыча задыхается в пузырьке, и ее переваривают. Спустя 15–30 мин после захлопывания люка (в зависимости от вида) растение вновь начинает откачивать воду. У пузырчаток многоразовые ловушки.

Рис. 7. Модель куполообразного люка пузырчатки. Он открывается, вдавливаясь. На крайнем правом рисунке люк открыт наполовину

Скорость всасывания определяется способностью люка быстро открываться и закрываться. Ученые разработали модель, в которой люк представлен как половина эллипсоида, одна граница его фиксирована, а другая подвижна (рис. 7). Согласно этой модели, прикосновение к волоскам вызывает небольшую деформацию средней части люка и смещение его нижнего свободного края, после чего он больше не в силах сдерживать напор воды. Куполообразный люк вдавливается с одной стороны, открывая вход. Это событие можно назвать разблокировкой, ее ускоряет высвобождение упругой энергии стенок ловушки, переходящей в кинетическую. Пока скорость потока высока, люк открыт, но, когда давление внутри и снаружи выравнивается, он принимает свою исходную выпуклую форму, плотно закрывая ловушку.

Наблюдения показали, что ловушки могут срабатывать спонтанно: за 20 дней один пузырек открывался вхолостую 60 раз с интервалами от 5 до 20 часов. Спонтанное срабатывание может быть вызвано внешними причинами — колебаниями температуры или проплывающим мимо мусором — или же оно происходит, чтобы слишком долго не держать ловушку взведенной и предотвратить усталость материала.

Удар

Как быстро, оказывается, можно двигаться, не имея ни мышц, ни нервов, ни шарниров. Более того, можно даже не тратить энергию на перекачку воды и деформацию листьев. Хищное азиатское растение Nepenthes gracilis стряхивает насекомых в ловушку, используя удары дождевых капель.

Известно около 120 видов непентесов. Они заманивают добычу в висячие ловушки — кувшинчики, выделяющие нектар (рис. 8). Кувшинчик состоит из тела, частично заполненного пищеварительной жидкостью, ободка по краю (перистома) и крышечки, которая защищает от дождя содержимое кувшинчика. Большая часть выделяющих нектар желез расположена под крышкой и вокруг внутренней кромки перистома. В сухую погоду кувшинчик безопасен, и насекомые охотно залезают внутрь полакомиться нектаром. Но после дождя перистом покрывается тонкой водяной пленкой, стабильной и очень скользкой. Помимо перистома опасность представляют внутренние стенки кувшинчика, выстланные тонким слоем воска, который мешает удержаться на растении. Кроме того, эти пластинки легко ломаются и забивают липучие подушечки насекомых, уменьшая сцепление. А на дне кувшинчика — вязкая жидкость с пищеварительными ферментами. Кругом опасности!

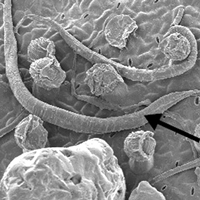

N. gracilis отличается от прочих непентесов тем, что у него воском покрыты не только стенки, но и нижняя поверхность крышечки, причем воск на разных частях кувшинчика явно разного качества. Немецкая исследовательница насекомоядных растений Ульрике Бауэр, работающая сейчас в разных британских университетах, и ее коллеги обратили как-то внимание на муравья, который скользил и падал на стенках, а по крышечке шел спокойно. Их интерес возрос, когда спрятавшийся под крышечкой от дождя жук сорвался и полетел вниз после того, как по ней ударила капля. Муравьи в дождливую погоду тоже часто падали. Тогда ученые заподозрили, что крышечка играет важную роль в охоте N. gracilis, перенесли эксперименты в лабораторию, исследовали роль крышечки в поимке добычи, а также детально изучили структуру ее восковых кристаллов с помощью сканирующего электронного микроскопа (PLoS ONE, 2012, 7(6): e38951. DOI:10.1371/journal.pone.0038951; Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015, 112, 13384–13389, DOI:10.1073/pnas.1510060112).

Полевые наблюдения показали, что с нижней части крышечки муравьи падают только во время дождя и некоторое время после него, пока по ней ударяют капли, однако свойства воска в сырую погоду не меняются. В лаборатории исследователи работали с пойманными на воле муравьями Crematogaster sp., обычными визитерами N. gracilis. Насекомых запускали на свежесрезанные кувшинчики, ориентированные вертикально, как в природе, а когда муравьи приступали к трапезе, роняли на крышечку капли с высоты 40 см. Опыты проводили на открытой веранде, из-за движения воздуха капли падали на разные места крышечки. Капли сшибали около 40% забравшихся под нее муравьев, и ученые смогли выяснить, что при дожде безопаснее всего сидеть у основания крышечки. Ни до, ни после искусственного дождя ни одно насекомое не упало.

Если смазать нижнюю часть крышки нетоксичным силиконовым полимером, который делает поверхность нескользкой, или стереть воск с ее поверхности, то эффективность охоты существенно снижается: капли сбили лишь двух муравьев из 46. Но кое-кого непентес может поймать с помощью перистома и внутренней стенки.

По данным сканирующей электронной микроскопии, воск на внутренней стенке кувшинчика имеет такую же структуру, как у других видов непентеса (рис. 9). Это слой восковых пластинок толщиной около 3 мкм, объединенных в короткие восковые кристаллы. Муравьи по ним скользят. Нижняя часть крышки утыкана восковыми столбиками около 1,8 мкм в высоту и 1,57 мкм в диаметре. Иногда эти столбики объединены в плотные блоки. Поверхность кутикулы между столбиками абсолютно гладкая. Восковые столбики мешают муравьям как следует держаться за поверхность крышки, им трудно всунуть между ними лапки. Измерения силы сцепления показали, что изнанка крышечки для муравьев более скользкая, чем чистая стеклянная поверхность. Но они как-то держатся и ходят по крышке довольно уверенно, пока нет дождя.

Рис. 9. Восковой налет на внутренней стенке (сверху) и нижней части крышки (внизу) кувшинчика N. gracilis

Крышечка N. gracilis несколько меньше, легче и жестче, чем у других видов. Благодаря этим свойствам она откликается на удар попадающей на нее капли, как торсионная пружина: резко уходит глубоко внутрь кувшинчика, а потом после нескольких колебаний возвращается в исходное положение. Амплитуда колебаний ее края составляет 3,83 ± 3,09 мм, максимальная скорость достигает 1,5 м/с, а ускорение — 300 м/с2. Неудивительно, что муравей от такого толчка слетает со скользкой крышечки. У других непентесов, например N. rafflesiana, которая, как и N. gracilis, растет в лесах Борнео, крышечка под ударами капель только изгибается, амплитуда ее колебаний существенно меньше, и муравьи падают лишь с самого края, если не успевают за него ухватиться.

Геометрия и механические свойства крышечки в сочетании со скользким воском, покрывающим ее изнутри, делают охоту N. gracilis чрезвычайно эффективной. В отличие от других ловушек-кувшинчиков его ловушка действует быстро и при этом не тратит энергию на активные движения. Ее быстродействие можно сравнить только с пузырчаткой. Это единственный известный случай функционального движения растений, вызванного внешними причинами.

Дожди на Борнео, как правило, сильные, но короткие, идут меньше часа. Поэтому значительную часть дня нижняя часть крышки N. gracilis представляет собой безопасное место для добывания еды. И все же дождь может застигнуть муравьев где угодно. Сильный ливень они стараются переждать под листьями, и даже когда он кончился, вода еще капает с деревьев. Эти крупные капли смертельно опасны для муравья, если он оказался в кувшинчике именно в это время.

Ульрике Бауэр и ее коллеги подчеркивают, что N. gracilis служит примером того, как небольшое изменение поверхности и свойств материала может придать адаптивную функцию структуре, служившей изначально для других целей. Ученые предположили, что подобный механизм позволяет растениям стряхивать во время дождя насекомых-вредителей. Скользкие восковые кристаллы найдены у разных растений, они действуют как репелленты. При этом такие растения необязательно устойчивы к поеданию, поскольку их скользкие листья отпугивают также многих хищников и паразитоидов своих вредителей (паразитоидами называются насекомые, откладывающие яйца в тело хозяина), создавая для тех вредителей, которые научились держаться на скользкой поверхности, безопасную нишу. Однако для изучения влияния структуры листьев на защитные свойства растений необходимы дальнейшие исследования, но это будет совсем другая история.

Хищные растения

-

21.02.2019Двуглавая пузырчаткаАлёна Шурпицкая • Картинки дня

21.02.2019Двуглавая пузырчаткаАлёна Шурпицкая • Картинки дня

-

13.02.2019Ловушки пузырчаткиАлёна Шурпицкая • Картинки дня

13.02.2019Ловушки пузырчаткиАлёна Шурпицкая • Картинки дня

-

19.11.2018Ловить или не ловитьСергей Глаголев • Задачи

19.11.2018Ловить или не ловитьСергей Глаголев • Задачи

-

16.11.2018Летучая мышь в кувшинеТатьяна Романовская • Картинки дня

16.11.2018Летучая мышь в кувшинеТатьяна Романовская • Картинки дня

-

01.04.2018Сохранить опылителейНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №5(249), 2018

01.04.2018Сохранить опылителейНаталья Резник • Библиотека • «Троицкий вариант» №5(249), 2018

-

15.09.2017Тупайя на непентесеЭдуард Галоян • Картинки дня

15.09.2017Тупайя на непентесеЭдуард Галоян • Картинки дня

-

09.11.2016Хищные растения на охоте и ловлеНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №1, 2016

09.11.2016Хищные растения на охоте и ловлеНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №1, 2016

-

16.01.2012Обнаружено хищное растение, которое ловит почвенных нематод подземными листьямиВарвара Веденина • Новости науки

16.01.2012Обнаружено хищное растение, которое ловит почвенных нематод подземными листьямиВарвара Веденина • Новости науки

-

24.11.2011Хищное растение непентес для ловли разных жертв использует разные стратегииВарвара Веденина • Новости науки

24.11.2011Хищное растение непентес для ловли разных жертв использует разные стратегииВарвара Веденина • Новости науки