Приключения термояда в пузырьке

С. М. Комаров,

кандидат физико-математических наук

«Химия и жизнь» №4, 2015

История пузырькового термоядерного синтеза, он же bubblefusion или sonofusion, полна загадок, нестыковок и трагедий. В околонаучной американской прессе ее даже окрестили «баблгейт».

До развязки дела, начавшегося в конце XX века, еще далеко, а промежуточным итогом можно считать публикацию в «Успехах физических наук» (2014, 184, 9) статьи активного участника событий — академика Р. И. Нигматулина, математика и специалиста по акустике, директора Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, и его американских коллег.

Свет из пузырька

История эта началась в 1934 году, когда Герман Френцель и его помощник Шульц, работая в Кельнском университете, обнаружили загадочное свечение, которое возникало при обработке воды ультразвуком. Поскольку при этом образуются так называемые кавитационные пузырьки, решили, что все дело в них.

Такие пузырьки появляются вследствие нарушения сплошности жидкости, а вызвать его можно разными способами. В закипающем чайнике причиной служит нагрев. Температура воды повышается до такой величины, что давление насыщенного пара оказывается равным давлению, действующему на саму жидкость, и начинается энергичное испарение как с поверхности, так и в объеме. Туристы знают: чем выше в горы, тем при более низкой температуре кипит вода — как раз потому, что атмосферное давление понижено и давление насыщенного пара быстрее сравнивается с ним. Для получения пузырька не обязательно нагревать всю жидкость, это можно сделать в маленьком объеме, сфокусировав на нем луч лазера или направив поток горячих частиц — нейтронов или альфа-частиц.

Другой способ — обеспечить разрежение жидкости, например, за счет быстрых потоков. Тогда уже давление жидкости падает, и, когда оно дойдет до давления пара при имеющейся температуре, возникнет пузырек. Именно так происходит кавитация у гребного винта теплохода или турбины либо при прохождении ультразвука достаточной частоты и интенсивности.

Когда разрежение сменяется уплотнением или температура падает, пузырек схлопывается, порождая гидродинамический удар: он ответствен за звук закипающего чайника и в значительной степени за разрушение винтов. В ультразвуковой волне разрежение и уплотнение периодически сменяют друг друга, пузырек расширяется и сжимается, и вот тут-то может возникнуть импульс излучения.

Френцель и Шульц предполагали, что причиной открытого ими свечения при кавитации — сонолюминесценции — служат электрические явления. В 1940 году член-корреспондент АН СССР Я. И. Френкель, работавший в Ленинградском физико-техническом институте, даже создал теорию, согласно которой при нарушении сплошности возникает пузырек в форме чечевицы, поверхности которого заряжены противоположно, они формируют внутри разность потенциалов в сотни вольт на метр, что и вызывает газовый разряд. Теория не подтвердилась, поскольку параметры реально возникающих пузырьков не позволяли развиться газовому разряду, но это выяснилось позже. После войны, когда в распоряжении физиков оказались точнейшие измерительные приборы, изучение феномена продолжилось.

Промежуточный итог полувека исследований светящихся пузырьков подвел доктор химических наук М.А. Маргулис, главный научный сотрудник Акустического института РАН («Успехи физических наук», 2000, 170, 3). Оказывается, есть два класса явлений такого рода. Первый — когда пузырьков много, целое облако. Изучают их, по сути, со времени открытия сонолюминесценции, и к концу XX века установили такие факты. Вспышки света весьма короткие, длятся несколько наносекунд. При этом цикл расширения и сжатия пузырька, обусловленный частотой звуковой волны, несопоставимо больше — десятки микросекунд. Значит, при сжатии в пузырьке происходит качественное изменение, которое и порождает вспышку. В спектре излучения видны линии, возникающие при распаде и рекомбинации молекул, например молекул воды. Растворенный в воде кислород вступает в реакцию с растворенным азотом — получаются оксиды азота. Примеси органики при кавитации также окисляются, что позволило создать интересный метод очистки воды, да и вообще возникли мысли использовать пузырьки в качестве химических микрореакторов. Температура внутри пузырька велика — она измеряется тысячами градусов, при этом чем ниже температура самой жидкости, тем ярче свечение. Форма пузырька может изменяться самым причудливым образом, порой пузырьки дробятся.

Второй класс явлений был открыт позже. В 1976 году Лоуренс Крам из университета Миссисипи предложил с помощью акустического поля «подвесить» один-единственный пузырек в жидкости и исследовать его. Как оказалось, сделать это не так уж сложно — достаточно колбы, в центре которой сфокусирована ультразвуковая волна. В 80-е годы группа Крама провела несколько серий экспериментов с таким одиночно висящим пузырьком, а его аспирант Дарио Фелипе Гайтан защитил на этих исследованиях диссертацию. Явление было названо автором «стабильной кавитацией», поскольку пузырек мог пульсировать десятки часов, излучая импульсы света. Казалось бы, это лишь один из тех многих пузырьков, изученных на предыдущем этапе, ничего нового в его поведении быть не должно. Ан нет: его свечение оказалось синим и настолько ярким, что было видно невооруженным глазом. Спектр излучения был не линейчатым, а сплошным — он соответствовал спектру абсолютно черного тела, нагретого до температуры в десятки — сотни тысяч, а по мнению некоторых исследователей, и в сотни миллионов градусов! Оценка давления показывает, что в пузырьке оно может достигать тысячи атмосфер. Скорость движения стенки пузырька при сжатии — 350 м/с, а на заключительном этапе доходит до 1,3 км/с, то есть в четыре раза больше скорости звука в воздухе, и достигает скорости звука в воде. Импульсы излучения в сотни раз короче — от десятков до сотен пикосекунд, причем они объединены в серии с периодом в микросекунды. Форма пузырька остается в целом сферической.

Такие неожиданные различия вызвали дискуссию: а это вообще одно и то же явление, или в первом и втором случаях действуют принципиально разные механизмы? Как следует из обзора Маргулиса, все-таки разные, что задало теоретикам немало работы.

Однако главная проблема в другом. Мы видим, что пустяковая причина — ультразвук с перепадом давления, хорошо, если в пол-атмосферы и ничтожной плотностью энергии, порядка одного ватта на квадратный сантиметр, — порождает столь существенные последствия: температура чуть ли не как в центре Солнца (уж точно много выше, чем на его поверхности), а давление — как в земной коре. Физики очень не любят подобные явления, справедливо усматривая в них покушение на устои — закон сохранения энергии и второе начало термодинамики, в соответствии с которым тепло не может переходить от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому обычно, когда кто-то пытается извлечь энергию со столь малыми затратами, он тут же попадает в число людей несерьезных и привлекает внимание Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификациями результатов научной деятельности. За примером далеко ходить не надо: ультразвуковые аппараты для лечения многих болезней вызывают у физиков глубокий скепсис именно в силу того, что создаваемая ими плотность энергии слишком мала, чтобы как-то воздействовать на ткани человека. Но светящийся шарик — вот он, перед глазами; воспроизвести опыты Крама можно в школьной лаборатории, спектр снять несложно, рассчитать по нему температуру — задача для 10-го класса. В общем, отмахнуться от явления нет никакой возможности, и приходится придумывать способ, которым можно сконцентрировать энергию звуковой волны подобно тому, как это делает линза, либо запустить с ее помощью какой-то более энергетически эффективный процесс — из искры разжечь пламя. И это при том, что пузырек очень просто устроен и никаких приспособлений для концентрирования энергии у него на первый взгляд не имеется.

Теория пузырька

Одну из первых работающих теорий, объясняющих способность пузырька концентрировать энергию, в 1950 году предложили Б. Нолтинг и Е. Неппирас из Мюллардовской исследовательской лаборатории в британском графстве Суррей (теперь это лаборатория компании «Филипс»). Согласно их идее, быстро сжимающийся пузырек лишен возможности теплообмена с окружающей средой, вследствие чего по известному газовому закону снижение объема ведет к росту температуры. Нагретое тело светится, и в этом нет ничего удивительного. Поскольку высокая температура способствует ионизации, на фоне теплового спектра излучения возникают соответствующие отдельные линии.

Их последователи модифицировали уравнения, и те стали лучше отражать реальность. Так, в частности, оказалось, что при расширении жидкость испаряется внутрь пузырька, пока не достигнет состояния насыщенного пара. В начале сжатия часть пара конденсируется, но стенки пузырька движутся все быстрее, конденсироваться он не успевает и сжимается как некий газ, сильно нагреваясь. Появилась в теории и зависимость максимальной температуры в пузырьке от свойств жидкости, в частности ее температуры — именно она определяет, сколько пара окажется внутри пузырька. Тем не менее с помощью тепловой теории удается достичь высокой температуры лишь в ограниченной области параметров, к примеру при малой вязкости жидкости и ее низкой температуре, при большой амплитуде колебаний давления в звуковой волне. А если жидкость вязкая или температура близка к кипению, то свечения пузырьков экспериментаторы видят, а теория этого не позволяет.

Альтернативой служит восстановленная Маргулисом в правах электрическая теория Френкеля. На новом витке развития научного знания мощнейшие, с напряженностью в миллиарды вольт на метр, электрические поля возникают динамически, при дроблении пузырьков или возникновении в них струй. Такие поля вполне способны вызывать газовый разряд, причем спектр свечения в нем будет сильно отличаться от теплового спектра, что и наблюдается в действительности.

Совсем иная теория нужна для одиночного пузырька. Уже из того факта, что его спектр сплошной и слабо зависит от состава, можно сделать вывод, что главными оказываются именно тепловые явления. Однако тепловая теория никак не дает роста температуры до десятков тысяч градусов. Чтобы обойти эту трудность, в ход были пущены самые экзотические идеи. Так, Клаудиа Эберлайн из Сассексского университета предположила, что при быстром движении стенки пузырька вакуумные флуктуации превращаются во вполне реальные фотоны подобно тому, как возникает излучение Хокинга при испарении черной дыры. Увы, расчет показал, что для имеющихся пузырьковых параметров энергия таких флуктуаций ничтожна и никак не поможет нагреть пузырек, но, чтобы все-таки нагреть, его стенка должна двигаться со сверхсветовой скоростью, а продолжительность вспышки измеряться фемтосекундами. Впрочем, магическое словосочетание «энергия из вакуума» было произнесено.

Более практичный выход из трудной ситуации дает произнесение теоретиками другого магического словосочетания современной физики — «черная дыра», в данном случае акустическая: пузырек, достигнув некоего резонансного размера, хоть он и много меньше длины волны ультразвука, поглощает чуть ли не всю энергию последнего, концентрируя ее внутри себя и постоянно нагревая имеющийся там пар. Расчет по этой модели дает необходимую температуру. Заодно легко решается и вопрос о том, в чем отличие одиноко пузырька от облака: в последнем энергия волны расходуется на сотни тысяч, а то и миллионы пузырьков, значит, чтобы достичь необходимой температуры, требуется в миллион раз больше времени.

Третья группа моделей — именно на них ориентированы исследователи, желающие применить светящийся пузырек для добычи энергии, — обращает внимание на то, что при движении со сверхзвуковой скоростью неизбежно возникает ударная волна. А в такой волне случается всякое — и плотность вещества может оказаться чрезвычайно высокой, и его температура весьма большой. Однако неочевидно, что размера пузырька хватает для формирования ударной волны, тем более что скорости звука его стенка достигает отнюдь не сразу после начала движения. Кроме того, ударные волны должны возникать как в системе многих пузырьков, так и в одиночном пузырьке, и тогда различие между ними остается необъясненным.

В общем, из теории следует, что внутри сияющего синим светом пузырька, созданного звуковой волной, при всей внешней его безобидности бушуют яростные стихии космического масштаба. Вполне можно было ожидать, что прозвучит еще одно магическое словосочетание — «управляемый термоядерный синтез». И оно прозвучало.

Заветное слово

Главная современная проблема управляемого термоядерного синтеза — огромный размер установки, предположительно необходимый для его получения, и затраты энергии на зажигание. В семидесятые годы на советском токамаке — тороидальной камере с магнитной катушкой, придуманной И. Е. Таммом и А. Д. Сахаровым в 1951 году, — была получена рекордная температура плазмы в сотни миллионов градусов. Такая температура способна обеспечить по крайней мере слияние ядер дейтерия с тритием (реакции с дейтерием или гелием-3 требуют более высокого нагрева), однако необходимой плотности достигнуть не удалось. Именно токамак сейчас считают самой перспективной конструкцией для управляемого термоядерного синтеза. Как показал расчет, для удержания плазмы требуемой плотности в течение более-менее длительного времени нужна камера в виде тора с радиусом в десятки метров. Это циклопическое сооружение строят во французском Кадараше, надеясь успеть к 2020 году (к первоначально планировавшемуся 2016 году уже не получается). Такие размеры неизбежно ведут к астрономическим объемам финансирования (миллиарды долларов), к тому же необходимо иметь неподалеку атомную электростанцию, которая даст энергию для первичного нагрева всей той плазмы, что заполнит гигантскую камеру. Хорошо, если теория подтвердится и рукотворное солнце ИТЕРа удастся зажечь на планируемые 480 секунд чтобы получить десятикратный выход энергии по сравнению с расходом на зажигание. А если нет? Кто будет отчитываться за понесенные убытки?

Один из альтернативных способов — лазерный синтез, предложенный в 1961 году Н. Б. Басовым и О. М. Крохиным. В этом проекте на идеальный шарик, внутри которого находится мишень из замороженного дейтерия с тритием, светят со всех сторон мощные лучи импульсного лазера. Плотность энергии там столь высока (1014 Вт/см2), что материал шарика испаряется и улетает с огромной скоростью, а возникающая реактивная отдача сжимает мишень до критической плотности. Этот проект тоже требует масштабной установки (энергоблоки, система охлаждения и т. д.) и немалых затрат энергии на питание лазеров. Таким образом, в обоих случаях необходимо сложное дорогостоящее оборудование, а к нему — большие коллективы исследователей и технических работников с немалым фондом заработной платы.

А нельзя ли попытаться обойтись чем-то маленьким, чтобы искусственное солнце горело на лабораторном столе? Согласно физике, это беспочвенные мечтания, уж слишком космические параметры — температура и давление — нужны для синтеза. Мечтателей вроде Мартина Флейшмана, поторопившегося объявить в 1989 году о холодном синтезе во время разложения тяжелой воды на палладиевом электроде, ожидает суровая критика. Более того, даже если скромный проект добычи энергии из стакана тяжелой воды увенчается успехом, ему не все обрадуются. Новое топливо массового использования, дешевое и легкодоступное, которое потеснит на рынке нефть, газ и уголь, вряд ли нужно тем, кто этими энергоносителями торгует. Один грамм дейтерия выделяет столько же энергии, сколько десять тонн угля, вдобавок это возобновляемый и, по сути, неисчерпаемый энергоноситель: его запасы в столь распространенном веществе, как морская вода, чрезвычайно велики. Если взять нынешнее потребление энергии человечеством, то при переходе на термоядерный синтез по реакции «дейтерий-дейтерий» запасов хватит на 150 миллиардов лет.

Однако светящийся пузырек от этих рассуждений никуда не девается, он манит исследователей своим ярким светом и намеком на возможность получения термоядерных температур. Тем более что в чем-то он похож на лазерный синтез — то же сжатие вещества с огромной скоростью (пока забудем о том, что плотность энергии на фронте звуковой волны на 15 порядков меньше, чем в лазерных экспериментах).

Первым открыто заговорил о возможности настольного термояда при сонолюминесценции, видимо, Уильям Мосс из Ливерморской лаборатории Минэнерго США. В 1996 году он с коллегами опубликовал заметку в журнале Physics Letters A (211, 2, 69–74; DOI:10.1016/0375-9601(95)00934-5) с расчетом параметров термоядерного синтеза при кавитации в тяжелой воде. Согласно этому расчету, если пузырек размером 10 мкм наполнен чистым дейтерием, то создать в нем ударную волну удается слишком поздно: движущаяся стенка достигает сверхзвуковой скорости при радиусе пузырька всего 1,7 мкм и за оставшийся путь при дальнейшем сжатии не успевает сильно нагреть пузырек. Иное дело, когда в пузырек добавлено 66 массовых процентов пара тяжелой воды. Такая добавка существенно снижает скорость звука: с 913 до 657 м/с. В результате стенка достигает сверхзвуковой скорости при радиусе 3,8 мкм и дает вспышку длительностью в десяток пикосекунд, как в экспериментах с тяжелой водой.

Соорудив такую похожую на реальность модель, Мосс стал ее исследовать. В частности, ускорял сжатие пузырька, прикладывая короткий, полмикросекунды, но мощный — амплитудой в пять атмосфер, то есть в пять раз больше, чем у базовой волны, — импульс ультразвука непосредственно перед возникновением в пузырьке ударной волны. Это сработало: температура внутри пузырька выросла стократно! Ну а дальнейшее было делом техники — посчитать вероятность слияния ядер дейтерия на фронте волны и получить выход ее побочных продуктов, нейтронов. Выход составил примерно два нейтрона в день. Немного, но, по мнению Мосса с коллегами, зафиксировать можно и соответственно можно решить, справедлив расчет или нет. Кстати, рассчитывая светимость пузырька, наполненного инертным газом при сонолюминесценции, Мосс сделал еще несколько предсказаний. В частности, что светимость очень чувствительна к внешним параметрам и обычные колебания атмосферного давления могут существенно влиять на нее: в пасмурный день, то есть при низком давлении, или высоко над уровнем моря она должна быть ярче.

Первый патент на пузырьковый синтез получил в 1997 году Сет Паттерман, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, правда, никаких сведений о том, что он проводил успешные эксперименты, нет. Это имя нам еще встретится.

Маргулис в своем обзоре 2000 года также обратился к теме термояда: «Такая высокая концентрация энергии позволяет предположить возможность создания в будущем акустической пузырьковой камеры, где внутри одиночного кавитационного пузырька могут достигаться даже термоядерные температуры, при которых возможно осуществление реакций ядерного синтеза, например D+T. Сжатие газовой мишени с помощью звукового давления, по нашему мнению, было бы даже более естественно, чем с помощью лазерного излучения».

Термояд в пузырьке: первый подход

Заветное слово «термояд» в связи со светящимся пузырьком прозвучало в 1996 году, однако никто не решался поставить эксперимент. И вот в самом конце века академик Р.И. Нигматулин, специалист по механике сплошных сред, с 70-х годов занимающийся ударными волнами и динамкой паровых пузырей и возглавлявший тогда Уфимский научный центр РАН, на одной из конференций сказал примерно следующее: мы, ученые, должны ставить перед собой смелые, яркие задачи, а не отдавать их на откуп энтузиастам. У нас достаточно знаний и опыта, чтобы попробовать осуществить управляемый термоядерный синтез в кавитационном пузырьке.

Этот призыв услышали коллеги из-за океана, а именно из Окридждской национальной лаборатории Минэнерго США. Появился международный трудовой коллектив, в котором исследователи из группы Нигматулина построили математическую модель явления и провели расчеты, а американские коллеги во главе с Руси Талеарханом собрали экспериментальную установку.

Как показали расчеты, добиться необходимой плотности и температуры совсем не так легко, как получалось у Мосса. Процесс в пузырьке сложнее: сходящаяся ударная волна, фокусируясь в центре сферического пузырька, отражается от него и образует крошечную — диаметром в нанометры — область с очень высокой плотностью вещества и температурой. В этой области имеется полностью ионизованный газ, а его температура на одну пикосекунду становится выше миллиона градусов. Чрезвычайно важно сохранить сферическую форму пузырька на всех этапах. По мнению Нигматулина, для этого надо брать высокомолекулярную жидкость — ее большое поверхностное натяжение не позволяет развиваться неустойчивостям и нарушать форму пузырька.

Поэтому в качестве рабочей жидкости был выбран ацетон, который к тому же замерзает при антарктическом морозе, — вспомним, что чем холоднее жидкость, тем лучше сонолюминисценция, то есть выше температура плазмы. Чтобы как следует разогнать стенку пузырька при сжатии, нужно изначально его сделать как можно меньше, а при цикле расширения увеличить как можно сильнее. Обычно размер микропузырьков растворенного газа (тех, что служат зародышами для кавитацинных пузырьков) исчисляется микронами. А вырастают они до 30 микрон. Нигматулин и Талеархан решили удалить весь газ из ацетона и пузырьки получать нейтронным облучением: тогда зародыши имеют размер в десятки нанометров. Приложив ультразвук с огромной амплитудой волны — 15 атмосфер, — их удалось расширять до миллиметрового размера, то есть объем изменялся в триллион раз. Правда, образуется облако пузырьков, то есть сосредоточить энергию ультразвука в одном-единственном трудно. Но можно добиться, чтобы пузырьков в облаке было мало, не тысячи, а десятки штук — для этого требуется точно сфокусировать звуковую волну в центре колбы. Вот в такой постановке исследователи и стали в 2001 году искать следы термоядерного синтеза.

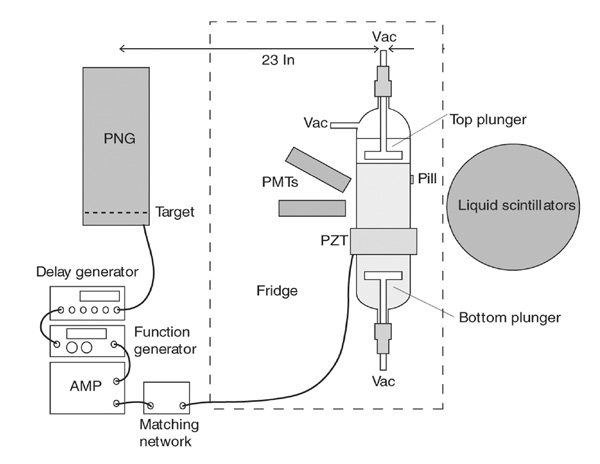

На цилиндрическую колбу надели кольцо с ультразвуковым излучателем, приделали к ней микрофон, обложили льдом, привесили компактный детектор излучения, детектор света и все это поместили в холодильник — ацетон имел температуру 0оС. В начале цикла расширения на 8–12 мкс включали генератор нейтронов, те порождали пузырьки, которые за 27 мкс росли, затем сжимались и взрывались, давая вспышку света. А звук от ударной волны достигал микрофона спустя 54 мкс от начала цикла. Весь цикл занимал 52 мкс, что определялось частотой ультразвука и свойствами колбы.

Таким был результат эксперимента в трех постановках: в холодном, теплом и теплом дейтерированном ацетоне. Но когда в колбе был холодный дейтерированый ацетон, возникал еще один сигнал — небольшой пик на детекторе нейтронов спустя наносекунды после вспышки света. Когда удалось обнаружить этот пик, исследователи вздохнули с облегчением. Дело в том, что при слиянии двух ядер дейтерия должны идти две реакции: получаются либо гелий-3 и вылетает нейтрон с энергией 2,5 МэВ, либо тритий и протон. Гелий и протон заметить нельзя, нейтрон ловят детектором, а тритий замечают по его радиоактивности. Именно таких, низкоэнергетичных нейтронов получалось примерно на 4% больше, чем уровень фона, который измеряли при выключенном ультразвуке. В трех других постановках опыта никакого прироста над фоном не было. При этом по мере увеличения продолжительности опытов в колбе росло содержание трития.

Эффекты были не то чтобы выдающимися, но за пределами ошибок. Казалось бы, явление открыто, можно заказывать фраки для церемонии вручения Нобелевской премии. Однако все оказалось гораздо драматичнее.

Добрые коллеги

Научное открытие, тем более такого уровня, как управляемый термоядерный синтез, должно быть независимо подтверждено. И тут стали возникать невероятные казусы, которые превратились в череду разоблачительных статей, ответов на разоблачения и судебных разбирательств.

Проверять данные Талеархана сразу же пришли директор окриджской программы термоядерного синтеза Майк Солтмарш и его коллега Дэн Шапира («Comments on Letter (Phys. Rev. L, Vol. 89, No.10, 2002) by D. Shapira and M. Saltmarsh», arXiv:1307.3217). Попробуем пофантазировать и представить себе некоторые разговоры, которые шли в стенах лабораторий.

— Коллеги, говорят, вы какие-то интересные данные получили?

— Да, есть поток нейтронов.

— А можно мы своим детектором его померяем? Он получше будет, чем у вас.

— Так он большой, в холодильник не влезет, да и к установке не подойдешь.

— А мы его снаружи поставим, и вообще нам ненадолго... Некоторое время спустя:

— Коллеги, а ведь нет потока нейтронов.

— Так ваш детектор снаружи стоит, а у нас ледяная рубашка для охлаждения, она и ослабляет поток нейтронов. И кстати, вот же у вас эмиссия нейтронов сразу после вспышки света. И вот модуляция с нужным периодом имеется.

— Э-э, так это необработанные данные. Из них еще фон надо вычесть, а как вычтешь, никаких модуляций. Нам вообще кажется, что это не ваши нейтроны, а исходные, которые отразились от стенок комнаты и назад в детектор прилетели.

— Но куда же они деваются, когда никакой кавитации нет?

— Ну, не знаем, не знаем. Кстати, что у вас с тритием?

— Да вот, получается.

— Можно посмотреть?.. Коллеги, да у вас трития в тысячу раз больше, чем должно быть, исходя из данных по нейтронам, неувязочка выходит.

— Какая неувязочка, вы на даты протоколов посмотрите.

— Что не так?

— Это разные опыты.

— Надо же, а мы и не заметили. Ну да поздно что-то менять, статью в печать приняли.

— Куда же вы уходите? Два опыта всего провели, у нас еще серия намечена.

— Да уж хватит, нам и так все ясно, а детектор в другом месте нужен.

В общем, опыты 2001 года вызвали жаркую дискуссию на семинаре в лаборатории. Однако в конце концов статья Талеархана с коллегами отправилась в журнал Science. Тогдашний главный редактор Дональд Кеннеди решился напечатать ее в номере от 8 марта 2002 года, за что вскоре поплатился. На него обрушился вал критики, да такой, что пришлось публиковать оправдательное письмо. Рецензенты же потом говорили, что им были телефонные звонки с рекомендациями отказать в публикации.

Публичная критика не заставила себя ждать. Уже в июле 2002 года в том же журнале, в разделе «Новости недели», вышла заметка с мнением знаменитого Лоуренса Крама («Мы-то понимаем, что происходит внутри пузырька, поэтому результаты Талеархана вызывают подозрения») и двух ведущих специалистов по сонохимии, Кеннета Суслика и Антона Диденко из Иллинойсского университета в Урба-на-Шампейн («Мы изучаем сонохимию и знаем, что при работе с легкокипящими жидкостями вся энергия уходит на испарение-конденсацию, поэтому достичь термоядерных параметров в ацетоне вряд ли возможно»). Кстати, Суслик был в числе рецензентов знаменитой статьи.

Тем не менее работа заинтересовала многих. Например, в 2003 году Лефтери Цукалас, возглавлявший Школу ядерной инженерии Университета Пэрдью, решил воспроизвести опыты Талеархана. Поначалу ничего не получалось, но потом участники работы съездили в Окридж и привезли оттуда стеклянные цилиндры, точно такие, как в исходных опытах. В них кое-какие результаты получить удалось, правда, опубликованы они были уже в 2006 году в весьма подкорректированном виде, если сравнить предварительный текст 2004 года и окончательный.

Вполне вероятно, что состоялся такой разговор:

— Коллеги, мы тут с сентября по ноябрь 2003 года провели десяток опытов с дейтерированным ацетоном по семь часов каждый и никакого трития не заметили.

— А как вы его мерили?

— Как обычно, по числу распадов, потом нормировали с учетом испарившегося ацетона.

— Вы мерили сразу после опыта?

— Ну не совсем. Возникли сомнения в правильности первых измерений, и мы перемерили спустя месяц.

— Так и не могли ничего найти!

— Почему?

— Тритий — это же водород, он улетучивается. Вот глядите. Берем ацетон, растворяем в нем столько трития, сколько мы получили. В течение часа меряем — видите, он есть. А вот через сутки, глядите, тритий на уровне фона.

— Ну вообще-то, когда мы сразу мерили, в половине опытов было заметно больше трития, чем в контроле с не дейтерированным ацетоном... Но в статью пошли уточненные данные.

О трудностях подготовки оборудования рассказывает коллега Талеархана Колин Уэст: «Мы с 1962 года занимаемся теорией и практикой создания резонансных областей в цилиндрических сосудах и знаем, что это непростое дело. В частности, очень многое зависит от стеклянного цилиндра: его стенки должны быть определенной толщины и хорошего качества. Мы можем объяснить стеклодувам, что нужно сделать, и наши окриджские мастера прекрасно нас понимают. А человек несведущий в этой проблеме может неправильно поставить задачу».

В 2004 году Талеархан по приглашению Цукаласа перешел на работу в Университет Пэрдью. Там он, с учетом критики, обложил комнату парафиновыми блоками — они задерживают нейтроны, мешая их отражению от стен, — и поставил точный спектрометр. Была напечатана статья с уточненными результатами, и коллеги — Мосс и Солтмарш — отметили прогресс, хотя Солтмарш остался неудовлетворен тем, что трития по-прежнему гораздо больше, чем следует. Пришла пора контрольных опытов. Их по уже известной схеме ставил аспирант Сюй Ибань, ранее работавший в группе Цукаласа. Правда, вместо импульсного источника нейтронов он поначалу использовал постоянный плутоний-бериллиевый, а потом, из-за переезда в новое здание, — источник на калифорнии-252.

Спектр добавочных нейтронов в опытах Сюя оказался странным. Казалось бы, если при реакции вылетают нейтроны с энергией 2,5 МэВ, которые замедляются при пролете сквозь лед и оборудование, то должен выходить более-менее размытый пик рядом с 2,5 МэВ. Ничего подобного на спектре не видно — нейтронов тем больше, чем ниже их энергия. Этот спектр потом вызовет серьезные обвинения в прямой фальсификации. Нигматулин же отмечает, что расчет по специально созданной модели, учитывающей прохождение нейтронов сквозь лед и другие детали установки дает именно тот спектр термоядерных нейтронов, который получается экспериментально.

Полезным оказался побочный результат: если не удавалось создать сферическое облако крупных пузырьков, то ничего не получалось, нейтроны не вылетали, причем сферическую форму облака Сюй умел поддерживать в течение нескольких миллисекунд, не дольше. Так было получено экспериментальное свидетельство, что процесс весьма капризен и от старательности оператора зависит многое.

Однако с публикацией работы Сюя вышла заминка: Science статью отклонил, а в Physical Review намекнули, что нынче научные работы не делают в одиночку, одного автора у статьи быть не должно. Логично было бы включить туда Талеархана, тем более что он помогал Сюю настраивать аппаратуру, да и статью отредактировал, выправив грамматические и смысловые ошибки. Но тогда это не было бы независимым подтверждением предыдущих результатов. Поэтому Талеархан попросил еще одного аспиранта, Адама Батта, повторить опыты Сюя и стать соавтором. По другой версии, никаких опытов Батт не проводил, а только почитал статью и немного ее подправил. Статья Сюя и Батта вышла в Nuclear Engineering and Design в 2005 году.

Бабблгейт

Над головой Цукаласа начали сгущаться тучи: часть профессоров школы стала писать письма с просьбами отправить его в отставку, поскольку он нарушает принципы демократии при продвижении коллег по службе и негативно высказывается в адрес индусов. В частности, Талеархана. Последний прямо заявил, что такого отношения не потерпит. Однако и против него самого начала развиваться интрига, и не только в стенах университета. Так, осенью 2004 года компания BBC попросила Сета Паттермана повторить опыты Талеархана, посулив за съемку фильма 70 тысяч долларов. Фильм, показанный в феврале 2005 года, заканчивался так: «Вот видите, я же говорил, что ничего не получится». Одновременно с согласием на съемку (а может быть, уже и после задокументированной неудачи) Паттерман и Суслик предложили сотрудничество Талеархану и совместно обратились в ДАРПА (Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США) за грантом почти на 7 миллионов долларов для проверки опытов. В проекте должен был участвовать и Крам. Грантодатель раскошелился на 850 тысяч долларов для первого этапа проверки, разделив деньги между всеми участниками. Осенью 2005 года Суслик и Паттерман сообщили руководству агентства, что воспроизвести окриджские данные им не удалось и что опыта Талеархана «не было как такового». Тогда же начались контакты аспиранта Цукаласа с Сусликом для координации дальнейших действий. Уже в ноябре 2005 года Цукалас начал переговоры с куратором ДАРПА о том, что надо бы лишить Талеархана финансирования.

В январе 2006 года вышла очередная статья Талеархана в Physical Review Letters с подтверждением синтеза. При этом, чтобы убрать один из раздражающих факторов — внешние нейтроны, — для зарождения пузырьков использовали альфа-частицы от растворенной в ацетоне соли урана. Эта публикация привела к неожиданным результатам. В феврале Цукалас подал в специальную комиссию университета жалобу на то, что Талеархан занимается фальсификацией научных результатов, куратор ДАРПА Уильям Кобленц отругал Талеархана за несогласованную с ним публикацию, заявил, что теперь будет трудно добиваться финансирования программы, и потребовал, чтобы ему и Путтерману показали работающий реактор. Тогда же Цукалас срочно направил в печать два года пролежавшую статью с отрицательными результатами опытов по измерению наработки трития. После осмотра реактора первого марта Паттерман перед ученым советом обвинил Талеархана в фальсификации данных. В частности, источником нейтронов он назвал примесь калифорния-252, специально растворенного в ацетоне: по расчету его аспиранта, в этом случае получается схожий с экспериментально обнаруженным нейтронный спектр. Батта тем временем вызвали на ковер, и он написал заявление, что к злополучной статье с Сюем отношения не имеет. Правда, говорят, писал под диктовку и подписи не поставил.

Согласно предсказанию Мосса, сонолюминесценция очень чувствительна к атмосферному давлению, которое, в частности, зависит от высоты места над уровнем моря. В Окридже, где был открыт пузырьковый термояд, эта высота — 259 метров, в Вест-Лафайете, где в Университете Пэрдью опыты идут то так, то сяк, — 187 метров, в Лос-Анджелесе, где ставил неудачные опыты Паттерман, — 93 метра. Получается, что контрольный эксперимент надо проводить высоко в горах, например на базе Специальной астрофизической обсерватории РАН в Нижнем Архызе — там высота 1100 метров, да и научные кадры имеются..

В марте же в нашей истории появляется Юджин Райх, журналистка-фрилансер, которая сотрудничает с Nature. Она работала над книгой о фальсификациях в науке и решила, что сюжет с пузырьковым синтезом ей пригодится. С помощью Суслика и Паттермана Райх подготовила первую разоблачительную статью, она-то и вышла восьмого марта, сразу после скандального собрания. Тем не менее в мае 2006 года комиссия университета оправдала Талеархана по всем пунктам, а осенью Цукалас был уволен с поста директора школы и стал простым профессором. Теперь главная сфера его интересов — не химия или физика, а робототехника.

В 2007 году наконец-то вышла долгожданная статья Паттермана, Суслика и их коллег с описанием неудачи в воспроизведении опытов Талеархана. Оказалось, что в дегазированном ацетоне сонолюминесценция была такой слабой, что они применили испытанный способ — добавили воздух. После чего речи о повторении окриджских опытов уже не шло — их авторы уверены, что такая добавка не оставляет ни малейшего шанса достичь термоядерных параметров. Кроме того, коллеги Талеархана подсмотрели детали установки — она оказалась несколько иной, и поэтому, в частности, облако было не сферическим, а растянутым и состояло из многих тысяч пузырьков. А Сюй ведь показал, что при этом никакого потока нейтронов не бывает. Серьезная ошибка в сборке установки видна и из статьи: цилиндр должен быть закрыт поршнем, который плотно соприкасается с ацетоном, обеспечивая давление. У Талеархана он был подвешен на пружине и от ацетона никогда не отрывался. У Паттермана же поршень закреплен жестко, и между ним и ацетоном имеется зазор. Это важно: так нельзя обеспечить условия для резонанса в цилиндре. Но никто, кроме заинтересованных сторон, в тонкости вникать не стал.

А в дело тем временем пошла тяжелая артиллерия. Цукалас в конце января подал жалобу инспектору Фонда исследований ВМФ на поведение Талеархана и на то, что его злоупотребления покрывает руководство университета. Кроме того, конгрессмен Бред Миллер от Северной Каролины послал запрос в университет, а Райх напечатала очередную статью. Возникло опасение, что крупнейший университет США останется без федерального финансирования, и расследование возобновили. Всего Талеархану было предъявлено 22 обвинения — от подтасовки результатов эксперимента и подделки пресс-релизов до плагиата и неверного освещения хода событий в статьях. Комиссия из шести докторов наук из нескольких университетов и Аргоннской национальной лаборатории работала тщательно, опросила десяток свидетелей и в конце концов подтвердила два обвинения: в незаконном включению Батта в число соавторов и в неверном использовании термина «независимое подтверждение» при упоминании результатов Сюя, поскольку они были получены под руководством самого Талеархана. Никаких фактов подмешивания калифорния в ацетон или исправления протоколов эмиссии нейтронов, измерения трития замечено не было.

Однако судьба Талеархана не изменилась к лучшему — его лишили возможности руководить дипломниками, а ДАРПА и Фонд исследований ВМФ наложили запрет на финансирование проектов с участием Талеархана вплоть до 2011 года. Так закончились эксперименты по пузырьковому синтезу, и с тех пор разговоры о нем считаются не очень приличными. В 2006 году приезжавшие в лабораторию Талеархана коллеги провели еще два исследования, однако никто не собрал другую установку для подтверждения результатов на ней.

Отечественные исследователи, несмотря на участие в числе инициаторов работы академика РАН, без энтузиазма отреагировали на всю эту историю, во всяком случае, публично. Автор этих строк, будучи в ФИАНе на семинаре по лазерному синтезу в 2003 году, слышал, как академик Гинзбург обращался к академику Крохину примерно с такими словами: «Говорят про какой-то пузырьковый синтез; конечно, там ничего серьезного нет, но вы расскажите нам об этом на следующем семинаре». В «Успехах физических наук» в 2013 году появилась статья А.А. Говердовского (Физико-энергетический институт им. А.И. Лейпунского), В.С. Имшенника (Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН) и В.П. Смирнова (Объединенный институт высоких температур РАН) с разбором экспериментов группы Талеархана — Нигматулина и выводом о недостоверности результатов: поток нейтронов, по их мнению, был завышен в тысячу раз. Была высказана критика и в адрес теоретических моделей.

Заинтересованный читатель может судить об аргументации сторон по упомянутой статье Нигматулина в том же журнале. Приведем лишь такую цитату: «Критики сетуют, что длительный период ожидания перспектив ИТЕРа провоцирует вопросы о правильности выбора пути к термояду и появление большого потока простых решений, предлагаемых как «малообразованными изобретателями», так и «всемирно известными учеными». И «ведущим термоядерщикам» приходится тратить время на анализ этих решений. Заметим, что «ведущие термоядерщики» доказывают указанные перспективы не в научном сообществе, а в своем узком кругу и во властных структурах для выбивания огромного бюджетного финансирования. Это не способствует поддержанию высокого научного уровня у некоторых «ведущих термоядерщиков» и оптимизации затрат на научные разработки».

В то же время в базе проектов МНТЦ числится предложение по исследованию термоядерного синтеза при кавитации, поданное в 2007 году дубнинским Институтом физико-технических проблем, специализирующимся на разработке детекторов ионизирующих излучений. Это предложение было одобрено, но без финансирования.

Вообще же отечественные ученые кое-что сделали в этом направлении. Так, потоки нейтронов при кавитации в тяжелой воде впервые наблюдали советские исследователи, первым автором статьи был А. Липсон («Письма в Журнал технической физики», 1990, 16, 89–93). Предположительно на использованном ими титановом вибраторе образовывался слой дейтерида титана, который взаимодействовал с молекулами тяжелой воды, резко ускорявшимися при взрыве кавитационных пузырьков у его поверхности. Поток нейтронов в десять раз превышал фоновые значения. В 2008 году поток нейтронов зафиксировала группа из Института физики высоких температур РАН (первый автор А. Битюрин). Они создавали в дейтерированой воде пузырьки, наполненные дейтерием, а затем сжимали их за счет ударной волны, которая возникала при электровзрыве проволоки в этой воде. Отчет об этой работе вышел в трудах конференции «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». Еще один эксперимент поставил Е. Смородов с коллегами (книга «Физика и химия кавитации», 2008) — они создавали в глицерине большой, диаметром 3 мм, пузырек из дейтерия и сбрасывали на него тяжелый груз; при энергии удара 450 Дж наблюдали вылет 7–10 нейтронов.

Развития эти работы не получили, поскольку в публикациях об их продолжении не упоминается. А жаль. По оценкам Нигматулина, сейчас в реакторе объемом 600 см3 пузырьковый термояд дает в миллион раз меньше энергии, чем затрачивается на его производство. Это можно исправить. В сто раз поднять эффективность позволяет использование реакции «дейтерий-тритий». Остальные десять тысяч нужно обеспечить за счет применения жидкостей с большей молекулярной массой и установок большего размера. Такая работа, по его мнению, стоит свеч. Может показаться, что такая точка зрения чрезмерно оптимистична для столь ничтожного эффекта. Однако вспомним историю сверхпроводимости. Казалось бы, какой прок может быть от явления, наблюдаемого в жидком гелии, однако за сто лет упорного труда удалось поднять ее температуру до такой величины, что сверхпроводящие устройства — кабели, трансформаторы — вошли в состав современных энергосистем общего пользования.

А ведь достаточно рассмотреть ситуацию, когда температура на движущейся с приличной скоростью границе пропорциональна отношению давлений (Ржидкости/Рпара)^n, а n может быть и 2, и 3, и, вуаля, температуры вполне достаточные для свечения.

По сути это задача вхождения космического аппарата в плотную атмосферу из вакуума.

Или я что-то пропустил в описании.

Из за этих, почти политических перепалок до сих пор никто так и не разобрался, идет ли там термоядерный синтез или нет?

Установка не выглядит какой то уникально сложной или дорогой, неужели с 2008 года никто так и не попробовал повторить этот эксперимент?

В отношении работы Салтмарша и Шапиры (СШ) - как известно, одним из их аргументов критики первого эксперимента Талейярхана и др. было несогласование данных по наработке трития и потока нейтронов - трития было зарегистрировано много больше, чем следовало из нейтронных измерений. Вообще, в этом отношении подход СШ был более правильным, и Талейярхан во второй работе это учел. Дело в том, что СШ измеряли нейтроны после каждого коллапса пузырьков, а Т в первой работе - только после первого коллапса, который сопровождал импульс нейтронного генератора. И хотя СШ утверждали, что не видели достаточного количества нейтронов, они открыли нечто замечательное, и это видно из их статьи - после первого коллапса сонолюминесценция "разгорается", на протяжении нескольких десятков циклов. Талейярхан это не фиксировал в своем первом опыте, и его аппаратура не была настроена на регистрацию нейтронов в этих отдаленных от инициирующего нейтронного импульса периодах. Но во втором опыте Т. исправил этот недосмотр, и баланс трития и нейтронов был достигнут.