Подвластны ли планетам пятна на Солнце?

Илья Усоскин,

заведующий станцией мониторинга космических лучей

Геофизической обсерватории Соданкюля (Университет г. Оулу, Финляндия)

«Троицкий вариант» №25(119), 25 декабря 2012 года

Время от времени и наше скромное солнечно-гелиосферное научное сообщество встряхивает от необычных результатов и идей. Нам, конечно, далеко до ошеломляющих результатов высокой физики, но иногда и в нашем подернутом ряской заливчике плещутся волны. Само-то сообщество успокаивается довольно быстро, а вот в публичном пространстве волны бродят долго, сталкиваясь, искажаясь и деформируясь до неузнаваемости. Интерференция, в общем. Одной из таких встрясок оказалась недавно вышедшая статья Абрю и др. [1] о возможном влиянии планет на изменения солнечной активности, что, если окажется правдой, позволит делать далеко идущие предсказания и прогнозы. Этот результат произвел некий шум среди научной и околонаучной аудитории, имеющей косвенное отношение к солнечной физике. С другой стороны, реакция экспертов оказалась довольно вялой, в худшем случае сказать кратко: «Бред», в лучшем случае — пожать плечами и сказать, как мировая мама Жени Лукашина: «Поживем, увидим». Я лично представляю лучший случай.

Так что же предложили миру Абрю сотоварищи? Используя временной ряд измерений космогенных изотопов в природных архивах в качестве индекса солнечной активности на шкале в 10 тысяч лет [2, 3], авторы выделили в нем несколько, как они называют, основных периодичностей, а именно 88, 104, 150, 208 и 506 лет. Затем они сосчитали гипотетическое изменение крутильного момента, вызванное гравитационным эффектом планет в области тахоклин (tachocline — узкая переходная область между дифференциально вращающейся конвективной зоной и квазитвердотельно вращающейся зоной лучевого переноса на Солнце) под действием взаимного положения планет, в довольно экзотических предположениях, нашли близкие частоты (см. рис. 1) и радостно сказали — ВОТ ОНО!

![Рис. 1. (Рис.5а из [1]). Фурье-спектр солнечной активности за период голоцена (последние 11 тысячелетий). Ось Х — период, в годах. Серым выделены периодичности, рассмотренные в статье [1]](images/eltpub/planetary_infuence_1_600.jpg)

Давайте посмотрим на это ОНО «вооруженным» глазом. Выделение периодичностей в ряду солнечной активности сделано экзотическим способом:

- в скользящем временном окне выделялись, методом быстрого преобразования Фурье, 20 самых мощных спектральных линий;

- эти линии усреднялись по всем окнам с весом, равным не мощности, а рангу (от 1 до 20) линии в каждом окне;

- фаза не учитывалась вообще. Всякий, более-менее знакомый с выделением скрытых периодичностей, только пожмет плечами по поводу такого подхода.

Посмотрим на рис. 1 — пик на 208 годах хорошо известен как де-Ври/Зюсс цикл, пика 506 лет реально нет, да его ранее в тех же данных никто и не находил, зато он сильный в планетарных данных, пик в 104 года вообще нечестный — он не входит в «двадцатку» самых мощных и очевидно является гармоникой 208-летнего цикла, а куча прочих пиков просто проигнорирована. Таким образом, выделение периодичностей вызывает некоторые вопросы.

Идея планетарного влияния на солнечную активность известна давно и обсуждается без особого успеха уже 150 лет. Еще в середине XIX века, после выявления 11-летней периодичности в вариациях солнечной активности, Рудольф Вольф предположил, что это — влияние Юпитера, орбитальный период которого чуть больше 11 лет. Однако с тех пор эта идея так и не получила обоснования. Было предложено два механизма подобного воздействия — движение Солнца вокруг барицентра Солнечной системы или приливные воздействия. Первый механизм нефизичен: барицентр — удобная математическая точка, но физического притяжения к ней нет. Второй механизм слишком слабый; более того, приливные волны от дальних тяжелых планет пренебрежимо малы на Солнце по сравнению с близкими планетами. Запредельные гипотезы, вроде магнитного влияния планет на солнечное динамо или того, что солнечные пятна вызываются падением на Солнце комет, чьи орбиты возмущаются планетами, мы не рассматриваем.

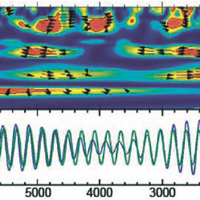

В данной работе авторы предложили новый механизм: если форма области тахоклина несферическая и сама область твердотельная, то планеты будут ее слегка закручивать своим гравитационным влиянием. Конечно, этот эффект ничтожен, но никто не знает, будет ли это играть роль. Никто не знает и форму тахоклина на глубине около 200 тыс. км под фотосферой — почему бы ей не быть несферической? Однако твердотельность вызывает больше скепсиса. Посмотрим на рис. 2 — вейвлет-когерентность между солнечной активностью и крутильным моментом, вызванным планетами на твердую несферическую область тахоклина. Устойчивый 208-летний цикл показывает четкую обратную связь — фазовый сдвиг 180 градусов. Однако на 506 годах сигналы уже синфазны, а на временной шкале около сотни лет их взаимная фаза плавает.

![Рис. 2. (Рис. 6 из [1]). Верхняя панель: вейвлет-когерентность между солнечной активностью и крутильным моментом, рассчитанным в статье [1]. Стрелки показывают относительную фазу колебания (направо — синфазно, налево — в противофазе). Нижняя панель: наложение двух сигналов после полосового фильтра с пропусканием вокруг периода в 208 лет](images/eltpub/planetary_infuence_2_600.jpg)

Что мы имеем в итоге? Периодичности выделены нестандартным методом, механизм предложен только качественный без надежды оценить эффект количественно в ближайшем будущем, и, наконец, эффект меняется от положительного на отрицательный на разных временных шкалах. Думаю, еще рановато говорить о разгадке долговременных изменений солнечной активности.

1. Abreu, J. A. et al., Is there a planetary infuence on solar activity? Astron. Astrophys., 548, A88, 2012.

2. Usoskin, I., A History of Solar Activity over Millennia, Living Rev. Solar Phys., 5, 3, 2008.

3. Beer, J., K. McCracken and R. von Steiger, Cosmogenic Radionuclides: Theory and Applications in the Terrestrial and Space Environments, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2012.

-

В заметке вызывает внимание следующее заключение: "Было предложено два механизма подобного воздействия — движение Солнца вокруг барицентра Солнечной системы или приливные воздействия. Первый механизм нефизичен: барицентр — удобная математическая точка, но физического притяжения к ней нет. Второй механизм слишком слабый; более того, приливные волны от дальних тяжелых планет пренебрежимо малы на Солнце по сравнению с близкими планетами. Запредельные гипотезы, вроде магнитного влияния планет на солнечное динамо или того, что солнечные пятна вызываются падением на Солнце комет, чьи орбиты возмущаются планетами, мы не рассматриваем."

Здесь магнитное влияние названо запредельным, но магнитосферы существуют и для чего-то они нужны. Совсем недавно сформулирована гипотеза об апейронном взаимодействии звезд и планет, подтверждаемая тем, что орбитальные движения тел земной группы, оцениваемые ареальными скоростями, аналогичными секториальным, соизмеримы почти как целые числа и связаны с собственным вращением Солнца (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00162005.htm).

Тут есть над чем задуматься.

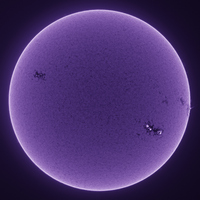

Солнце и солнечная атмосфера

-

21.07.2020Портрет хромосферыВасилий Деревянко • Картинки дня

21.07.2020Портрет хромосферыВасилий Деревянко • Картинки дня -

05.09.2016Солнечный ветерАнастасия Стебалина • Картинки дня

05.09.2016Солнечный ветерАнастасия Стебалина • Картинки дня

-

30.04.2015В погоне за затмением — на полярный архипелаг ШпицбергенАлександр Мананников • Библиотека • «Троицкий вариант» №8(177), 2015

-

22.09.2014Широта и полнотаРауль Нахмансон-Кулиш • Задачи

22.09.2014Широта и полнотаРауль Нахмансон-Кулиш • Задачи

-

31.03.2013Сказка о мирном рыцаре Эддингтоне, узнавшем главную тайну звёздНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №1, 2013

31.03.2013Сказка о мирном рыцаре Эддингтоне, узнавшем главную тайну звёздНик. Горькавый • Библиотека • «Наука и жизнь» №1, 2013

-

22.01.2013Подвластны ли планетам пятна на Солнце?Илья Усоскин • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(119), 2012

22.01.2013Подвластны ли планетам пятна на Солнце?Илья Усоскин • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(119), 2012

-

10.09.2012Открой свою кометуИгорь Иванов • Библиотека • «Наука и жизнь» №4, 2012

10.09.2012Открой свою кометуИгорь Иванов • Библиотека • «Наука и жизнь» №4, 2012

-

18.12.2011Светящийся шарИгорь Иванов • Задачи

18.12.2011Светящийся шарИгорь Иванов • Задачи

-

26.11.2009«Биография Солнца». Глава из книгиДэвид Уайтхаус • Книжный клуб • Главы

26.11.2009«Биография Солнца». Глава из книгиДэвид Уайтхаус • Книжный клуб • Главы

-

02.02.2009Пятнистые буриАлексей Левин • Библиотека • «Популярная механика» №12, 2008

02.02.2009Пятнистые буриАлексей Левин • Библиотека • «Популярная механика» №12, 2008

.jpg)