Дыхание Арктики

Андрей Нагурный,

кандидат физико-математических наук

«Наука и жизнь» №9, 2009

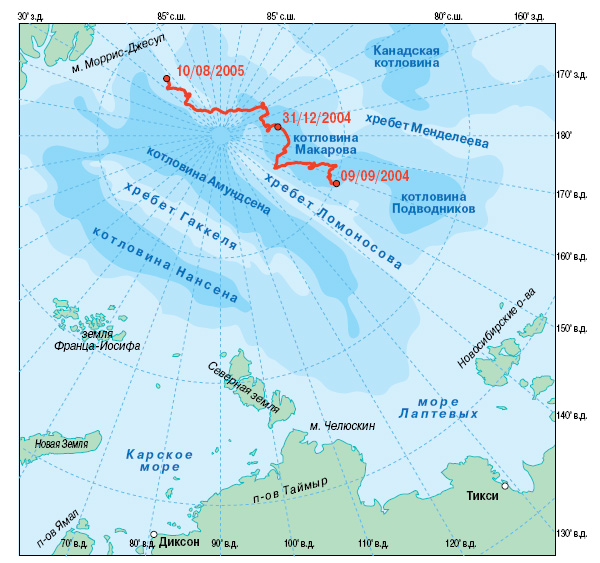

Непрерывный рост концентрации парниковых газов в атмосфере считают возможной причиной глобального потепления климата. В 2004 году возобновилась деятельность российских ледовых дрейфующих станций «Северный полюс». На этих станциях и во время научных экспедиций на российских научно- исследовательских судах вот уже несколько лет проводят регулярные измерения содержания двуокиси углерода (СО2) в приледном слое атмосферы в различных частях Северного Ледовитого океана — Арктическом бассейне, Североевропейском бассейне, арктических морях. Эти измерения выявили ранее неизвестные особенности изменения концентрации углекислого газа в Арктике и показали, что Северный Ледовитый океан — мощный источник углекислого газа.

Концентрация углекислого газа в атмосфере меняется в течение года на всех широтах земного шара. Наименьшие колебания наблюдаются над южным полюсом в Антарктиде. Размах этих изменений — разностей максимального и минимального среднемесячного значений концентрации СО2 в годовом цикле — составляет там 2 млн–1. С продвижением на север он увеличивается и на экваторе достигает 5 млн–1. В северном полушарии размах продолжает расти, достигая наибольших значений на побережье и островах Северного Ледовитого океана — 15–20 млн–1!

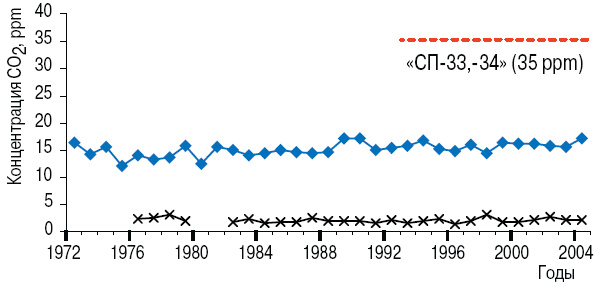

Но что удивительно, как показали наблюдения на дрейфующих станциях «Северный полюс-33, -34» («СП-33, -34») в 2004–2006 гг. и измерения береговых станций «Цепелин», «Алерт», «Барроу», сезонный размах в центре Северного Ледовитого океана чуть ли не в два раза больше, чем на берегу, и достигает значений 35 млн–1. Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ, Санкт-Петербург), анализировавшие эти данные, сделали предположение, что источник сезонных колебаний концентрации двуокиси углерода находится в Северном Ледовитом океане. Последний отличается от других океанов наличием морского льда и расположением на широтах полярной ночи и полярного дня. Поэтому если источник и сток СО2 находятся в нём, то логично предположить, что именно морской лед, нарастающий в холодное время года и быстро тающий в летние месяцы, является этим источником и стоком, обуславливая самые большие на земном шаре сезонные колебания углекислого газа.

Короткий вдох и длинный выдох

Сезонный цикл в Северном Ледовитом океане подобен дыханию живого организма, когда в летний период он производит короткий «вдох» и затем продолжительный «выдох» с большей концентрацией СО2. В среднегодовом масштабе Северный Ледовитый океан — источник СО2, поскольку продолжительность «выдоха» в три-четыре раза длиннее «вдоха». Затухающий отклик глобальной атмосферы на это «дыхание» Арктики отмечается вплоть до экватора.

Этот довольно нетривиальный вывод в корне меняет традиционное представление о том, что холодные воды Северного Ледовитого океана в среднегодовом масштабе поглощают СО2 больше, чем выделяют.

Ряды наблюдений на современных дрейфующих станциях и научно-экспедиционных судах пока очень короткие. Однако наблюдения на береговых станциях «Алерт», «Цепелин», «Барроу» проводят более десяти лет, а на станциях, расположенных в низких широтах, более сорока лет, так что уже можно говорить о тех или иных временных тенденциях. Ученые заметили, что размах сезонных колебаний СО2 за эти годы испытывает тенденцию к увеличению, которое происходит из-за более быстрого роста максимальных значений углекислого газа, наблюдаемых в зимнее время. Причем подобная межгодовая тенденция отмечается только в Северном полушарии. На экваторе и в южных широтах она не прослеживается.

Начало формирования относительно продолжительного максимума концентрации СО2 в зимнее и весеннее время совпадает с началом периода стабилизации толщины морского льда и его объема. В этот период, обычно в декабре, достигается близкая к равновесной толщина (~3 м) и близкие к максимальным сплоченность и общая площадь льда. Одновременно стабилизируются процессы генерации двуокиси углерода во льду и значение его концентрации в приледном слое атмосферы — на уровне, компенсирующем его рассеяние в атмосфере (за пределы площади распространения морского льда) и в подледные слои океана.

Модель океана в морозильной камере

Чтобы проверить свою гипотезу о том, что источником и стоком углекислого газа является морской лед, ученые Арктического и антарктического института провели эксперименты в морозильной камере ледового бассейна института.

В бассейне с морской водой соленостью 33‰, то есть 33 промилле (1 промилле — это 1 грамм вещества, содержащегося в 1 кг морской воды), при понижении температуры воздуха до отрицательных значений отмечалось интенсивное поглощение углекислого газа. После образования льда поглощение замедлялось и затем прекращалось. Однако, если лед подвергали механическим деформациям, наблюдались выбросы СО2 в атмосферу (амплитуда импульса концентрации СО2 составляла 50 млн–1). Было замечено, что двуокись углерода поступала в атмосферу после образования трещин во льду. Это, как считают экспериментаторы, указывает на то, что генерация двуокиси углерода происходит на границе контакта льда с морской водой. В аналогичных экспериментах с пресной водой подобный эффект не наблюдался.

Секрет дыхания

Но каков механизм образования углекислого газа во льдах Северного Ледовитого океана? В открытом от морского льда океане (в более низких широтах) в балансе СО2 подавляющую роль играют биогенные процессы, в которых активно участвуют ионы кальция. Однако в Северном Ледовитом океане в условиях полярной ночи (когда отсутствует фотосинтез) и низких температур, да и на поверхности тающего льда летом, биогенные процессы крайне замедленны. Это упрощает исследование механизмов генерации СО2 в данном регионе, сводя анализ к сравнительно простым химическим реакциям.

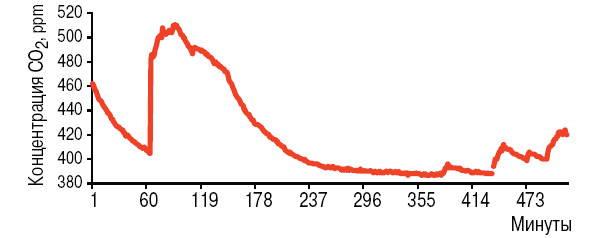

Крайне интересный и неожиданный результат дали наблюдения изменения концентрации СО2, выполненные на российских ледовых дрейфующих станциях «Северный полюс-33, -34, -35». Во временнoм масштабе с периодом от 1 минуты до нескольких часов впервые наблюдался эффект локального выброса СО2 (главным образом над материковым склоном и над склонами подводных хребтов Ломоносова, Гаккеля, Менделеева) при деформациях нарастающего льда и наличии участков открытой воды.

Один из таких выбросов случился в самом начале дрейфа станции «СП-35» (в октябре 2007 г.). В момент деформации льда произошел выброс с высокой амплитудой — 110 млн–1. Он занял менее одной минуты, а это означает, что запасы СО2 уже существовали на границе контакта льда и морской воды. Морская вода в Северном Ледовитом океане, как правило, не насыщена СО2 и не может быть его регулярным источником. Источником двуокиси углерода в таком случае может быть слой намерзающего льда на нижней кромке ледяного покрова, откуда она поступает при деформации морского льда — как в воду, так и в атмосферу — через трещины, разводья и каналы во льду.

Время перемешивания СО2 в атмосфере (характерное время диффузии) на два-три порядка больше, чем в морской воде, из-за значительной разности плотности воды и воздуха. Поэтому атмосферный приледный слой почти мгновенно аккумулирует углекислый газ, а морская вода, если есть участки открытой воды, поглощает его уже из воздуха в течение двух-трех часов.

Это подтвердили и проведенные лабораторные эксперименты с морским льдом в ледовом бассейне ААНИИ, где была получена аналогичная зависимость изменения концентрации СО2 в процессе его генерации и поглощения.

В рассматриваемом случае морская вода полностью поглощает поступивший в атмосферу СО2, но при более интенсивном понижении температуры воздуха вода покрывается льдом быстрее, чем океан успевает поглотить весь выброшенный морским льдом СО2. Так экранируется дальнейшее его поглощение водой, и часть углекислого газа остается в приледном слое атмосферы. В результате осенне-зимнего понижения температуры воздуха и всё более быстрого образования льда процесс поглощения двуокиси углерода прерывается при всё более ее высокой концентрации в приледном слое атмосферы, так что процесс «накачки» углекислого газа в атмосферу становится интенсивнее.

Химия во льдах

Механизм образования СО2 связан, вероятнее всего, с образованием нерастворимого кристаллогидрата карбоната кальция при замерзании воды в морском льду. В процессе нарастания льда снизу морской лед захватывает часть морской воды с соленостью порядка 32 промилле. Во льду некоторая доля пресной воды вымерзает, так что в нём образуется рассол, который мигрирует к нижней поверхности льда. Концентрация ионов кальция в солевом растворе Ca2+ достаточно высока, чтобы в результате химической реакции выделялось большое количество двуокиси углерода:

Ca2+ + 2(HCO3) = (CaCO3 + H2O + CO2↑) → CaCO3•6(H2O)

Таким образом, на каждую молекулу кристаллогидрата приходится одна молекула СО2.

Летом при небольшой положительной температуре идет другая химическая реакция (на верхней ледовой поверхности) — взаимодействие «известковой воды» с углекислым газом, сопровождающееся его поглощением.

Имеющийся запас ионов кальция в морской воде (0,4 г/кг) способен образовать ~2 г/кг кристаллогидратов солей кальция. При этом может выделиться порядка 6 Гт СО2 в год (1 Гт = 109 т) — в пересчете на весь объем вновь образовавшегося льда в океане (~14,5 км3). Если учесть поглощение диоксида углерода летом на участках открытой воды, то в годовом цикле в атмосфере остается не менее 3 Гт СО2. Для сравнения: количество антропогенного выброса углекислого газа в глобальную атмосферу составляет 23,1 Гт в год (по данным 2000 года) без учета поглощения Мировым океаном.

В изменениях концентрации СО2 наблюдаются колебания с периодами, характерными для океанических приливов: 12 часов; 6 часов. Они впервые были отмечены на станции «СП-33». Деформация льда, появление трещин в ледяном покрове также происходят с периодичностью полусуточного прилива.

Изменение режима деформации морского льда приводит к изменению режима поступления СО2 в приледный слой атмосферы в холодный период года. Деформационные возможности морского льда зависят от его физико-механических свойств — упругости, пластичности, вязкости, которые меняются с температурой и соленостью морского льда. Например, при температуре –22,9°С бoльшая часть содержащихся в нём солей выпадает в осадок, в результате чего происходит скачкообразное опреснение морского льда. Это ведет к скачкообразному изменению его механических свойств — от преобладания вязких и пластических свойств лед становится упругопластическим. Это означает, что ледовый покров становится склонным к образованию многочисленных разрывов — трещин и каналов. Обычно подобные изменения происходят в марте, а в случае мягких зим — в апреле. В это же время наблюдается локальный максимум концентрации СО2 — по данным как береговых станций, так и дрейфующих ледовых.

Интенсивность деформаций дрейфующего льда связана также с особенностями морских течений и пульсаций ветра, действующих на верхнюю границу льда. Наибольшие градиенты горизонтальных течений и вертикальных скоростей локализованы над резкими перепадами глубин материкового склона и подводных хребтов. Именно в этих районах наблюдаются значительные выбросы СО2, например над хребтом Ломоносова — по данным измерений на «СП-33» и над материковым склоном — по данным «СП-35», с амплитудой флуктуаций до 100–150 млн–1.

Численное моделирование циркуляции Северного Ледовитого океана показало, что в районе дрейфа «СП-35» над материковым склоном в октябре-ноябре 2007 года и над склонами хребтов абсолютная величина горизонтальных скоростей на поверхности океана на порядок больше, чем за пределами резких перепадов глубин. Это может быть причиной интенсификации процессов деформации морского льда и увеличения амплитуды выброса двуокиси углерода.

Но почему «не дышит» Южный океан? И холод, и соленая вода, и лед — казалось бы, есть всё, что и в Северном Ледовитом океане.

В Южном океане морской лед нарастает преимущественно сверху — в результате выпадения снега из циклонов, движущихся по периферии южной полярной области, и вследствие так называемого конжеляционного льда (это лед, образующийся в глубинах переохлажденных вод), так что выделившийся СО2 успевает раствориться в морской воде, не достигнув атмосферы. Да и сам Южный океан расположен не в центре южной полярной области, которая занята материковым льдом Антарктиды. Так что роль биогенных процессов в отсутствие полярной ночи существенно возрастает.

Литература:

1) Голубев В. Н. и др. Влияние арктического ледяного покрова на внутригодовые колебания содержания СО2 в атмосфере Северного полушария. // Материалы гляциологических исследований, вып. 101. М., 2006, 49–54. (ISSN 0130–3686)

2) Израэль Ю. А., Назаров И. М., Нахутин А. И. Об оценке антропогенной эмиссии и стока парниковых газов. // Метеорология и гидрология, 2003, № 5, с. 5–12.

3) Нагурный А. П., Г. В. Алексеев, В. Т. Соколов, Г. Н. Войнов. Значительный выброс двуокиси углерода в приледный слой атмосферы в районе хребта Ломоносова в 2004–2005 гг. // Метеорология и гидрология, 2006, № 12, с. 61–64.

4) Нагурный А. П. О роли льда Северного Ледовитого океана в сезонной изменчивости концентрации двуокиси углерода в северных широтах. // Метеорология и гидрология, 2008, № 1, с. 65–71.

5) Семёнов С. М. Парниковые газы и современный климат Земли. — М.: Изд. центр «Метеорология и гидрология», 2004. 175 с.

6) Semiletov I. P. et al. Atmospheric CO2 balance: role of Arctic sea ice. — Geophys. Research. Letters, v. 31, L05121, 2004, doi: 10.1029/2003GL017996.