Нефтяные углеводороды в океане

И. А. Немировская

«Природа» №3, 2008

Без углеводородных соединений современную жизнь представить себе практически невозможно. Это топливо, освещение, транспорт, но это и аварийные разливы, загубленные пляжи, уничтоженные птицы и животные. Проблема загрязнения морских сред не теряет своей актуальности на протяжении многих лет, даже несмотря на энергетические и экономические кризисы. Пока не прекратится транспортировка нефти по морю и подводным путепроводам, пока будет проводиться разработка морских нефтегазовых месторождений, аварии неизбежны (хотя их количество в последнее время значительно уменьшилось).

Для разработки мер по борьбе с загрязнением Мирового океана нефтепродуктами необходимо определить их источники, физико-химические и механические свойства, пространственное распространение и глубину проникновения. До сих пор не систематизированы результаты наблюдений за токсичностью загрязняющих веществ и длительностью их воздействия на физико-химические свойства морской воды.

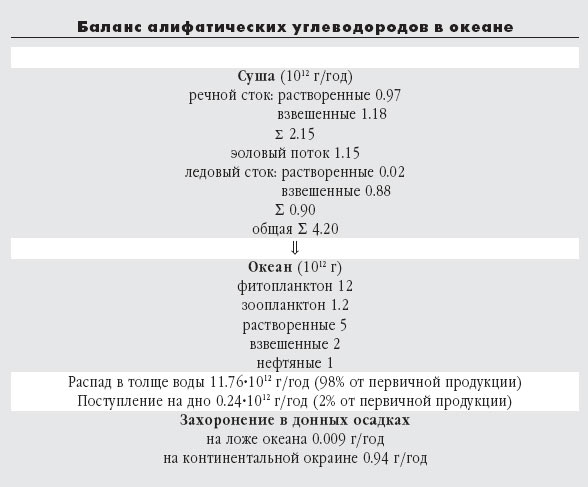

Кроме того, необходимо учитывать, что распространение антропогенных углеводородов происходит на существующем в природе устойчивом биогеохимическом фоне. Напомним, что фитопланктон ежегодно синтезирует в океане 12 млн т углеводородов, а по последним данным Национального Исследовательского Совета США (NRS), количество антропогенных углеводородов, поступающих из всех источников, составляет 1,3 млн т в год, при возможном интервале от 0,47 до 8,4 млн т в год [1]. Без изучения фоновых углеводородных концентраций невозможно выделить их антропогенную составляющую. Если для ксенобиотиков, таких как пестициды, эти концентрации равны нулю, то для нефтяных углеводородов дело обстоит сложнее. При определении загрязненности ими морских вод необходимо знать их природные доантропогенные уровни. Особенно важны исследования геохимических барьерных зон, где наиболее интенсивно идут процессы рассеивания и концентрирования. Определение современного биогенного фона и принципа разделения естественной и антропогенной составляющих становится важнейшей задачей как при мониторинговых исследованиях, так и при определении экологического состояния отдельных морских акваторий.

Миграционные формы нефтяных углеводородов

Нефть и нефтепродукты, попадающие в водную среду естественных водоемов, очень скоро перестают существовать как исходные субстраты. В море нефть находится в различных миграционных формах: поверхностных пленках (сликах): эмульсиях (типа «нефть в воде» и «вода в нефти»); нефтяных агрегатах и комочках; в растворенной форме; сорбированной взвесями и донными осадками; аккумулированной водными организмами. Количественное соотношение этих форм нахождения нефти в море определяется множеством факторов и зависит как от состава и свойств самой нефти, так и условий ее поступления в водоем и его гидрологических особенностей.

![Количество загрязняющих веществ в океане. Цветом показаны нефть и нефтепродукты, поступившие с аварийными разливами [2]. Изображение: «Природа»](images/eltpub/oil_2.jpg)

Нефтяные слики — первоначальная форма, которая образуется при аварийных разливах и распаде нефтеводяных эмульсий. Разливы — наиболее сложные и динамичные явления распределения примесей в море. Для их количественного описания разработаны многочисленные методы и математические модели, но все они весьма условны. Каждый разлив по-своему уникален и неповторим из-за практически бесконечного набора природных и антропогенных факторов.

В первые часы существования пленок преобладают физико-химические процессы — испарение и растворение. Затем нефть начинает разлагаться под действием микроорганизмов. Наши исследования показали, что образование равномерных пленок определяется содержанием высокомолекулярных соединений (смол и асфальтенов), которые слабо трансформируются под воздействием внешних факторов [3]. При содержании асфальтенов более 1% нефть плохо растекается по морской поверхности.

Нефть, как и поверхностная вода, движется со скоростью, составляющей несколько процентов от скорости ветра. По приблизительным оценкам, скорость перемещения нефтяных пленок составляет 60% от скорости течения и 2–4% от скорости ветра. Так, под влиянием Канарского течения слики от северо-западного побережья Африки дрейфуют в западном направлении, уменьшаясь в размерах, и в восточных районах Атлантики они встречаются чаще, чем в западных.

На сегодняшний день площадь покрытия поверхности океана пленками нефтепродуктов меньше частоты их обнаружения и в среднем не превышает 1%. Их распространение совпадает с трассами морского судоходства и особенно с маршрутами танкерных перевозок. Для Северной Атлантики количество нефтяных углеводородов в пленках оценивается в 38–46 тыс. т, а для северной части Тихого океана — около 7 тыс. т [2]. «Танкерная» нагрузка на Атлантический океан и его моря составляет 38% всех морских перевозок нефти, в то время как в Индийском и Тихом океанах — соответственно 34 и 28%.

При понижении температуры из нефти испаряется значительно меньше углеводородов. Если в условиях умеренного климата большинство легких углеводородов улетучивается через 1–3 дня, то в море Бофорта (Северный Ледовитый океан) при разливе нефти из танкера «Exxon Valdez» за это же время испарилось лишь 20% от общего количества [4]. В отличие от разливов в районах с умеренным климатом, естественная очистка после выбросов нефти в Арктике может длиться не годы, а десятилетия.

Агрегаты — одна из самых распространенных форм нефтяного загрязнения. При перевозке в танкерах и длительном испарении вязкость нефти увеличивается настолько, что формируются смоляные комки или агрегаты. Такие образования, сорбируя взвешенные минеральные и органические частицы, постепенно уплотняются до весьма твердых комочков и шаров. При балластировке и очистке танков они попадают в море.

Суммарный вес нефтяных агрегатов на всей акватории Мирового океана составляет не менее 0,5 млн т [2]. Их содержание на морской поверхности в различных акваториях варьирует в широких пределах: от 0,001 до 2270 мг/м2. К наиболее загрязненным районам относится Северная Атлантика между Гибралтаром и Азорскими о-вами. Максимальные концентрации нефтяных агрегатов тяготеют к таким судоходным районам, как Саргассово и Средиземное моря. Однако в последние годы наметилось устойчивое уменьшение их концентраций в открытых водах Средиземного моря, где среднее содержание агрегатов составило 37 мкг/м2 в 1969 году, 9,7 мкг/м2 в 1974 году и 1,2 мкг/м2 в 1987 году.

Индийский и Тихий океаны загрязнены в меньшей степени, мы не встречали смоляных комков и в водах, омывающих Антарктиду.

В Тихом океане присутствие нефтяных комков и агрегатов также связано с танкерными перевозками, но не в меньшей степени зависит от основных течений, которые переносят их далеко за пределы морских путей. В районе Куросио, Южно- и Восточно-Китайском морях их скопление обусловлено муссонными течениями. Причем в северо-западных и западных районах чаще встречаются свежие сгустки, а на юге и юго-востоке — выветренные. Нефтяные агрегаты выносятся из динамически активных зон и накапливаются в относительно спокойных. В стержневой полосе Гольфстрима, по нашим данным, их содержание значительно ниже (0,03 мг/м2), чем на периферии (11,6 мг/м2).

Распространение нефтяных агрегатов зависит и от донного рельефа. Они скапливаются на дне в трещинах песчаника, образуя вытянутые полосы, перемещаются придонными орбитальными волновыми движениями. Накопление смоляных агрегатов на глубинах от уреза воды до 6–7 м совпадает с зоной максимальной деформации волн.

Наиболее загрязнены морские берега заливов и бухт. Особенно это относится к внутренним морям с интенсивным судоходством и развитой прибрежной промышленностью. Нередко загрязнение пляжей связано не только с морскими перевозками, но и с добычей нефти и газа на морском шельфе или с природными поступлениями из донных осадков. В проливе Санта-Барбара (Калифорния) на участке протяженностью около 1,5 км ежедневно высачивается 10–15 т нефти. Здесь обнаружены полужидкие нефтяные комки и их прослойки в вертикальном разрезе донных осадков до 2 м.

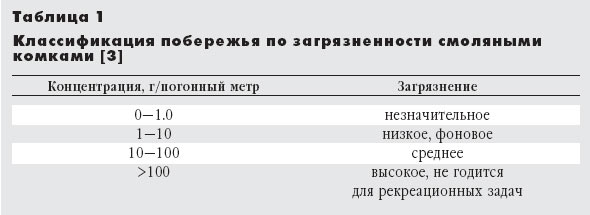

В зоне пляжа на побережье Ливии встречаются участки, где на 1 м2 приходится несколько десятков килограммов агрегатов. В восточной части Средиземного моря на побережье Израиля также установлен высокий уровень накопления нефтепродуктов — 3–5 кг/год комков на 1 м береговой линии. Принято, что при концентрации комков больше 100 г на погонный метр пляж не годится для рекреации (табл. 1). Ежегодное поступление нефтепродуктов в Средиземное море оценивается в 880 тыс. т, из которых 180 тыс. составляют смоляные агрегаты на пляжах, а 9 тыс. — плавает в море [2].

Морские течения и атмосферная циркуляция обуславливают перемешивание и перемещение нефтепродуктов по всей акватории моря, что также приводит к загрязнению его шельфа и берегов. Обследование побережий Азовского, Черного, Каспийского и Баренцева морей выявило их значительную загрязненность. Содержание нефтепродуктов в некоторых участках Каспия не только сопоставимо, но даже превышает их концентрацию в таком неблагополучном регионе Мирового океана, как Средиземное море.

Особенно крупное единовременное поступление нефтепродуктов происходит в прибрежных районах, где по статистике случается большинство аварий (табл. 2). Наши исследования в 1982 году после аварии танкера «Globe Assimi» (когда в Балтийское море вылилось более 16 тыс. т мазута) показали, что из-за многократных штормовых выбросов толща пляжных отложений приобрела вид пирога с прослойками мазута от 1–2 мм до 10–20 см. Меньше всего были загрязнены абразионные, сильно разрушаемые и умеренно размываемые участки. Там мазут встречался лишь в поверхностном слое пляжей (0–5 см, реже 0–10 см). Остальная его часть под влиянием вдольбереговых и ветровых течений переносилась севернее, на аккумулятивные участки и в зону активной волновой деятельности. Очистка побережья закончилась вывозом с пляжа песчано-мазутной смеси.

В ноябре 2007 года произошла авария танкера в Керченском проливе. В море попало 2 тыс. т мазута. Собрали только 103 м2 мазутно-водяной смеси. Большая же часть мазута оказалась на берегу и опустилась на дно. И также единственным средством борьбы с ним стал вывоз с пляжей загрязненного песка. Даже через 25 лет не оказалось более эффективных средств борьбы с нефтяными разливами! Нефтяные агрегаты, находящиеся в толще осадков, дольше сохраняют свою токсичность, нежели комки, формирующиеся в субаэральных условиях. При выходе к линии уреза воды в загрязненных нефтепродуктами осадках отмечается уменьшение численности рачков-бокоплавов. Прослойки, состоящие из смеси мазута и песка, при разрыхлении даже в течение года приводят к образованию слика на поверхности воды. Глубина захоронения остатков нефти определяется волновой энергией, конфигурацией берега и видом осадка. К участкам с обрывистыми берегами из-за волнового отражения нефть не может приблизиться, и побережье практически не загрязняется. Механическое дробление агрегатов не играет существенной роли в их деструкции. Как высоковязкие «гудроновые» агрегаты, так и комочки «шоколадного мусса» выдерживают сильные динамические нагрузки, возникающие при волнении моря. В течение долгого времени (иногда и более 10 лет) не наблюдается никакого другого механизма самоочищения морской среды, кроме выбрасывания части агрегатов на побережье. В Арктике через восемь лет после разлива нефти из танкера Exxon Valdez встречались нефтяные комки [5].

Устойчивость смоляных агрегатов необходимо учитывать при разработке средств, используемых для борьбы с последствиями нефтяных разливов. Нужно пытаться найти методы, преобразующие агрегаты и комки в миграционные формы, наименее вредные для водоемов и водных организмов.

Растворенные углеводороды. В районах с постоянными нефтяными поступлениями или после аварийных разливов одновременно с образованием пленок происходит и растворение углеводородов.

Большую часть нефтяных углеводородов составляют алканы (парафины), нафтеновые и ароматические соединения. Алканы содержат до 60 атомов углерода. Они сравнительно малотоксичны и легко поддаются биохимическому разложению. Ароматические соединения могут составлять до 10% от сырой нефти. В их состав входят летучие соединения (бензол, толуол, ксилол: нафталины и полициклические ароматические углеводороды), обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами.

Растворимость углеводородов снижается с увеличением их молекулярного веса. Для алканов при 25°C она уменьшается от 1,3·10–2 мкг/л (для н-С17) и до 7,57·10–5 мкг/л (для н-C35). Растворимость полиаренов уменьшается на шесть порядков от фенантрена (три бензольных кольца) до бенз[а]пирена (пять бензольных колец). Низкомолекулярные ароматические соединения (особенно такие, как бензол, нафталин) могут довольно легко переходить в водную фазу (или испаряться) и впоследствии образовывать коллоиды.

Даже в прибрежных районах российских морей, наиболее подверженных загрязнению, концентрации растворенных углеводородов, превышающие 50 мкг/л (ПДК — предельно допустимая концентрация — для нефтяных алифатических углеводородов) встречаются довольно редко. В то же время в отдельных случаях, по данным Роскомгидромета, фиксировались значения >1000 мкг/л (Бухта Золотой Рог в Японском море; Таганрогский залив в Азовском море). Скорее всего, данные пробы отбирались непосредственно в портовых акваториях.

Распределение нефтяных углеводородов по акватории

Большое влияние на распределение углеводородов в водной толще оказывают гидродинамические условия района исследования. В частности, в Балтийском море — это приток соленых вод Северного моря и стратификация водной толщи. В зависимости от направления ветра и различий между соленостью и температурой воды концентрирование углеводородов происходит либо в поверхностном, либо в придонном слоях. Однако в периоды вспышек цветения планктона за счет первичной продукции, а в прибрежных районах за счет поступления терригенных компонентов их содержание существенно менялось.

Распределение углеводородов характеризуется большой пространственной неоднородностью, изменчивостью во времени и ярко выраженными сезонными вариациями концентраций.

Районы аварийных разливов. По мнению некоторых исследователей, при разливах более 1 тыс. т время существования нефтяных углеводородов под поверхностной пленкой не превышает нескольких часов. Однако после разлива мазута с танкера «Globe Assimi» в районе Клайпеды мы наблюдали высокое загрязнение толщи воды на протяжении нескольких недель. На отдельных станциях содержание растворенных углеводородов достигало 1270–2310 мкг/л (при фоне 50–100 мкг/л). Лишь через 11 мес. после аварии концентрации алифатических углеводородов в воде приблизились к доаварийному фоновому уровню. Наиболее высокое их содержание отмечалось в районах эксплуатации судов, т. е. происходило дальнейшее загрязнение данной акватории. Близкие результаты были получены в Северном море, где содержание углеводородов в районе разливов возрастало с 1,4–5,4 мкг/л до 100–4295 мкг/л. А разлив нефти в прибрежных водах Бразилии с теплым климатом ощущался всего три месяца.

Фоновые акватории. Мы проводили исследования практически во всех районах Мирового океана — от Арктики до Антарктики. Как правило, это были попутные работы, и пробы отбирались с поверхности по ходу движения судна. Полученные нами данные показали, что в открытых водах океанов (и даже морей) средние концентрации углеводородов довольно стабильны. В Атлантическом (за исключением Саргассова моря), Тихом и Индийском океанах концентрации алифатических углеводородов изменялись в сравнительно узком интервале: 6–13 мкг/л. По маршруту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров» Северное море—Антарктида лишь на одной из 142 станций их содержание было выше 50 мкг/л. Самые низкие концентрации алифатических углеводородов установлены в Экваториальной Атлантике и в Южном океане (при движении судна от Кейптауна к Антарктиде): 4–6 мкг/л, т. е. в акваториях, наиболее удаленных от судоходных зон и человеческой деятельности. Однако и в районе Антарктиды уже не раз происходили аварийные разливы нефти. Появление туристических судов, обеспечение полярных исследовательских станций способствуют повышению уровня углеводородов в антарктических водах. Максимальная концентрация (41 мкг/л) у берегов Восточной Антарктиды оказалась в районе ледового барьера, где происходила разгрузка оборудования с «Академика Федорова» на станцию Новолазаревская. Кроме того, повышение содержания углеводородов в поверхностных водах как в Южном, так и в Северном Ледовитом океане фиксировалось в прикромочной полосе льдов [6]. Это обусловлено увеличением первичной продукции на границе вода—лед. Процесс фотосинтеза здесь возрастает настолько, что его можно назвать взрывным.

В поверхностных водах существуют зоны мелко- и крупномасштабных флуктуации, превышающие фоновые значения более чем в пять-шесть раз. Это наблюдается во многих морских акваториях, включая как открытые океанские воды (Саргассово море) и окраинные моря (Норвежское море), так и внутренние моря (Балтийское, Черное).

На разрезе Северное море — северная часть Баренцева моря на соседних станциях содержание углеводородов изменялось почти в три раза. Максимальная концентрация — 92 мкг/л — установлена не в районе нефтяных вышек (32 мкг/л), а в области скопления рыболовных судов в восточной части Норвежского моря, в акватории Скандинавского побережья (о. Вестеролен) на апвеллинге континентального склона (область поднятия глубинных вод). Среднее же содержание по всему разрезу — 24 мкг/л. В этом районе определена максимальная концентрация растворенного органического углерода — 3–27 мкгС/л, при средней — 2,28 мкгС/л.

Пограничные зоны. Еще В.И. Вернадский считал, что большая часть биогеохимической активности океана сосредоточена в пограничных зонах: между океаном и сушей, океаном и атмосферой, водой и дном; а за их пределами основная масса вод океана (около 2/3 его объема) в биогеохимическом отношении инертна. Значительные изменения свойств углеводородов происходят именно в пограничных зонах [3].

Содержание углеводородов в поверхностном микрослое (пограничной зоне вода—атмосфера, толщиной 200–300 мкм) значительно превышает их концентрации в поверхностных водах. Это обусловлено как структурными особенностями молекул воды, так и малой растворимостью гидрофобных углеводородов. Фактор обогащения углеводородами поверхностного микрослоя в отдельных случаях может достигать 20–30, а обычное его значение в морской воде не превышает 10–15. Содержание углеводородов в поверхностном микрослое зависит от перемешивания воды. При силе ветра более 3-х баллов оно резко падает. Поверхностный микрослой образуется как в прибрежных, так и в открытых океанских водах. По маршруту Средиземное море (Марсель) — Красное море — Аденский залив — Индийский океан (о. Реюньон) при скорости ветра, не превышающей 5 м/с, он покрывал от 20 до 80% морской поверхности.

Но и релаксационные процессы проходят в этом слое быстрее, чем в поверхностных водах. Скорость разложения органических соединений здесь выше, чем в поверхностных водах. Свободный доступ кислорода, постоянный приток биогенных элементов, взвешенных и растворенных веществ, большая численность и разнообразие бактерий создают экологический фон, наиболее благоприятный для окисления органических соединений. Антропогенные углеводороды, попадающие в морскую воду, разрушаются микроорганизмами с максимальной скоростью именно в поверхностном микрослое. Здесь же наиболее интенсивно происходит и их испарение.

![Принципиальная схема маргинального фильтра, которую удалось установить на примере изучения крупнейших рек мира [7]. Последовательно выделяются три зоны: I — гравитационная, II — физико-химическая (коагуляции и флоккуляции), III — биологическая с просветлением воды. Изображение: «Природа»](images/eltpub/oil_9.jpg)

Другой геохимический барьер, где происходит резкое изменение концентрации и состава углеводородов, — область смешения речных вод с морскими. А.П. Лисицын показал, что эта область (маргинальный фильтр) состоит из трех основных частей: гравитационной, физико-химической и биологической [7]. В гравитационной зоне из-за подпруживания речных вод морскими происходит осаждение песчано-алевритовых фракций. Она характеризуется высокой мутностью вод и затрудненным фотосинтезом. В физико-химической зоне происходит захват коллоидов и растворенных соединений (флоккуляция и коагуляция). После осаждения различных соединений вода просветляется, развивается фитопланктон и возникает следующая — биологическая зона (ассимиляция и трансформация растворенных веществ).

По нашим данным, в области маргинального фильтра может осаждаться более 80% алифатических углеводородов (табл. 3). Наиболее подробно мы изучали содержание и состав углеводородов в барьерной зоне Северная Двина — Белое море. Характерная черта рек Арктики — повышенное содержание растворенных форм органических соединений и железа. Коричневые и бурые воды северных рек протекают по почвам тундры, богатых гумусом [7]. Северная Двина — не исключение. Она пересекает таежно-лесную, лесотундровую и тундровую зоны с подзолистыми и болотными почвами. Ее воды в устьевой области характеризуются высоким содержанием растворенного органического углерода, в среднем до 20 мг/л. «Потери» углеводородов в области маргинального фильтра минимальны (исключением был 2007 год, когда пробы отбирались во время прилива).

Состав углеводородов в самой реке характеризовался повышенным содержанием нефтяных соединений и пирогенных полиаренов. Прибрежные районы Белого моря, особенно район Двинского залива и порт Архангельск, становятся местом перегрузки, переработки, транспортировки газоконденсата, нефти и нефтепродуктов. Грузооборот нефтеналивного флота вырос с 94 600 т в 1998 году до 3 136 111 т в 2006 году. В гравитационной части маргинального фильтра происходит выпадение самых крупных частиц речной взвеси (песчаных и алевритовых), а вместе с ними высокомолекулярных терригенных углеводородов, нефтяных соединений и высокомолекулярных полиаренов.

При смешении речных вод с морскими водами под воздействием электролита (морской воды) происходит переход растворенных форм во взвешенные (сорбция-десорбция, соосаждение и др.). Тонкая часть во взвеси рек обычно преобладает над всеми остальными фракциями, и в этой части фильтра углеводороды преимущественно содержатся во взвешенной форме. Образование огромного количества сорбентов приводит к накоплению в осадках терригенного вещества. Здесь обычно работают машины, очищающие фарватер от ила. После коллоидно-сорбционной стадии с многочисленными химическими и физико-химическими превращениями мутность воды снижается. Возникают световые условия для развития фитопланктона. Вновь увеличивается содержание углеводородов во взвешенной форме, однако по составу это уже биогенные углеводороды.

Мы наблюдали изменение содержания и состава полиаренов в области маргинального фильтра в устье Эльбы. Уменьшение концентраций там произошло за счет высокомолекулярных пирогенных соединений, образующихся при сгорании топлива.

Таким образом, геохимический барьер река—море служит своеобразным фильтром, препятствующим поступлению в море антропогенных углеводородов, которые приносят реки. Подобное явление характерно также для устьевых областей Волги, Даугавы, Дуная и других рек, т. е. наблюдается вне зависимости от климатических зон.

Нефтяные углеводороды в донных осадках

Распределение углеводородов, так же как органического вещества, зависит от гранулометрического состава осадков. Илистые отложения (особенно при доминировании фракции <0,1 мм) легко поглощают органические соединения, в том числе и загрязняющие вещества. Максимальными сорбционными способностями по отношению к нефтепродуктам обладают иллит и каолинит. Природный биогенный уровень алифатических углеводородов в илистых донных осадках обычно не превышает 50 мкг/л. При концентрациях же > 100 мкг/г осадки считаются загрязненными. В области лавинной седиментации и местах массированного поступления нефтепродуктов содержание углеводородов резко увеличивается, как в пересчете на сухой осадок (>1000 мкг/г), так и в составе органического вещества (>5%).

В районах с постоянным поступлением загрязняющих веществ расчет содержания миграционных форм алифатических углеводородов (в процентах к общему количеству) показал, что на глубинах до 10 м подавляющая часть углеводородов (>90%) содержится в верхнем слое донных осадков. Основная часть нефтепродуктов поступает в водоемы с промышленными и сточными водами в виде эмульсий, при разрушении которых легкие фракции всплывают на поверхность и испаряются, а тяжелые опускаются на дно. Наиболее интенсивно этот процесс происходит в проточных водоемах. В последние годы во многих программах мониторинга нефтяного загрязнения предпочтение отдается анализу донных осадков, а не воде, которая в большей степени отражает сезонные поступления загрязняющих веществ.

При авариях более 1000 т на небольших глубинах нефтепродукты довольно быстро достигают дна. В осадках умеренного климата последствия нефтяных разливов могут прослеживаться более 9 мес. В арктических условиях нефть сохраняется значительно дольше. Даже через восемь лет после аварии «Exxon Valdez» в некоторых пробах осадков маркеры указывали на присутствие нефти из этого танкера [5].

Под действием химических и биохимических процессов происходит деградация углеводородов (особенно интенсивно в летнее время), приводящая к увеличению смолистых компонентов. Даже в районах с постоянным поступлением нефтепродуктов углеводороды в донных осадках имели нефтяной состав лишь в зимне-весенний период. В августе 2006 года, по нашим данным, в устье Волги при концентрациях алифатических углеводородов 4557 мкг/г (62,65% от Cорг) маркеры указывали на доминирование биогенных соединений. Таким образом, состав углеводородов донных осадков не соответствует составу разлитой нефти, а отражает процессы сорбции и биотрансформации при седиментации.

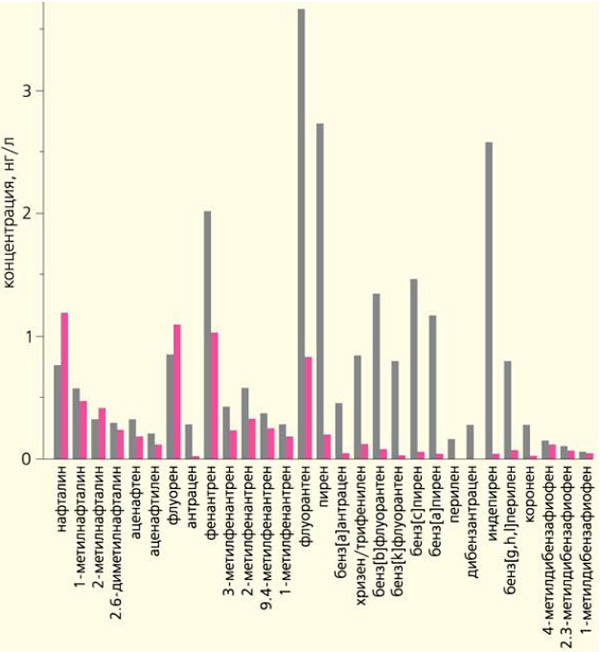

Дисперсия концентраций полиаренов в донных осадках в районах с постоянным поступлением загрязняющих веществ настолько велика, что средняя величина сопоставима со стандартным отклонением. Распределение полиаренов, так же как и алифатических углеводородов, в таких акваториях не зависело от гранулометрического типа осадков, и в грубодисперсных отложениях их концентрации зачастую были выше, чем в илистых. Осадки относятся к слабо загрязненным при содержании суммы кольчатых полиаренов <100 нг/г. В районах с постоянным поступлением загрязняющих веществ их концентрации в донных осадках обычно превышают 1000 нг/г. При величинах более 4000 нг/г осадки становятся токсичными. Перераспределение индивидуальных полиаренов в толще воды способствует аккумуляции в осадках высокомолекулярных, наиболее токсичных углеводородов, таких как бенз[а]пирен. Основная его часть благодаря малой растворимости сорбируется взвешенными частицами, которые и переносят его в донные осадки. Использование молекулярных маркеров позволило установить, что в отдельных районах с постоянными поступлениями загрязняющих веществ основные источники полиаренов — продукты, образующиеся при сжигании топлива, и нефтяные продукты, поступающие при аварийных разливах и промывке танкеров. Отсутствие связи между содержанием в осадках алифатических углеводородов и полиаренов свидетельствует о различных источниках, формирующих уровни этих углеводородных классов.

* * *

Суммируя приведенные данные, можно заключить, что многообразие источников нефтепродуктов не всегда позволяет однозначно трактовать генезис углеводородов, обнаруженных в различных морских объектах. Нефтяные углеводороды, попадающие в океан антропогенным путем, трансформируясь, становятся близкими по составу природным углеводородам, которые постоянно существуют в океане и образуются при естественных биогеохимических процессах. Однако биогенные углеводороды медленно синтезируются на огромных площадях, и скорость их образования соответствует скорости утилизации. Из-за сбалансированности этого процесса такие углеводороды не только не оказывают вредного воздействия на морскую среду, а наоборот, поддерживают ее стабильность.

Антропогенные углеводороды поступают в короткий период времени в определенные районы, что неизбежно приводит к негативным экологическим последствиям. Особенно опасны нефтяные разливы в арктических морях и при наличии снежно-ледяного покрова.

Используя данные по содержанию алифатических углеводородов в различных миграционных формах, мы попытались оценить величины их потоков и массу в океане. Балансовые расчеты проводились на основе среднего содержания алифатических углеводородов в различных морских объектах и в составе органического вещества с учетом массы органического углерода в океане [10]. При ежегодном поступлении нефтяных алифатических углеводородов с суши (прибрежная продукция, реки, атмосфера и др.) — 1,4·1012 г — и от морских источников — 0,6·1012 г — их поток составляет соответственно 33 и 4,2%. Если в целом для океана в общем балансе нефтяные углеводороды пока не играют существенной роли, то в прибрежно-эстуарных зонах их поток соизмерим с речным стоком. Основная масса антропогенных углеводородов концентрируется в донных осадках в области маргинальных фильтров и не попадает в открытые морские воды.

Литература:

- Oil in the sea III: Inputs, fates and effects. Report 2002 by the National Research Council (NRS). Washington, 2002.

- ITOPF (International Tanker Owners Pollution Federation Limited) 2007/2008. Handbook 2007/2008.

- Немировская И.А. Углеводороды в океане: снег—лед—вода—взвесь—донные осадки. М., 2004.

- Owens E.D., Mayseth Martin С.А., Lamarchr A., Brown J. // Mar. Pollut. Bull. 2002. V. 44. P. 770–780.

- Page D.S., Boehm P.D., Douglas G.S. et al. // Mar. Pollut. Bull. 1999. V. 38. №4. P. 247–260.

- Немировская И.А. Углеводороды снежно-ледяного покрова высокоширотных акваторий // Природа. 2003. №2. С. 62–71.

- Лисицын А.П. // Геология и геофизика. 2004. Т. 45. №1. С. 15–48.

- Dai M., Martin J.M., Cauved G. // Mar. Chem. 1995. V. 51. P. 159–175.

- Ferandes M.B., Sicre M.A. // Organic Geochemistry. 2000. V. 31. P. 363–374.

- Романкевич Е.А., Ветров A.A. // Геохимия. 1997. №9. C. 945–952.