Курумы, или «каменные реки»

На этом фото, сделанном на севере Якутии, вы видите курумы — скопления щебня и каменных остроугольных глыб диаметром до 2–3 метров. Их называют также «каменные поля» или «каменные реки». От обвалов и осыпей они отличаются наличием межглыбовых полостей, не заполненных мелкозёмом (обломочным материалом диаметром менее 1 мм). Курумы образуются в суровых климатических условиях многолетней мерзлоты в горных районах и на плоскогорьях. Ими покрыты обширные площади на Северном Урале, в Восточной Сибири, Саянах, Забайкалье, на Алтае, Дальнем Востоке, в Болгарии (гора Витоша), Германии (Лаутерталь), Швеции (национальный парк Абиску), в США (Hawk Mountain, Пенсильвания), на Фолклендских островах и во многих других областях земного шара. А в эпохи оледенения занимаемая курумами территория была, по-видимому, гораздо больше, чем сейчас.

Термин «курум» произошел от древнетюркского слова «qorum» — «каменные россыпи, обломки скал, валуны». Именно от него образовано название горной системы Каракорум, или Каракурум, что можно перевести как «черные каменные россыпи». В России этот термин ввел в научный оборот в 1913 году геолог Я. А. Макеров в своей работе «Нагорные террасы Сибири и их происхождение». Это слово не случайно появилось в Азии — именно там курумы часто являются преобладающим типом земной поверхности и из-за своей способности к движению издавна влияют на жизнь населения: они могут срезать почвенный покров, уничтожать растительность, изменять условия обитания животных и гидрологический режим, осложнять строительство и эксплуатацию дорог и других коммуникаций.

Курумы образуются на склонах, сложенных прочными скальными горными породами. Такие трещиноватые материнские породы подвержены глубокому воздействию физического выветривания — как температурного (из-за теплового расширения-сжатия), так и морозного (из-за того, что проникающая в трещины воды, замерзая, расширяется, от чего трещины увеличиваются и образуются новые). В результате от скального массива («разборной скалы») постепенно отсоединяются крупные блоки, причем чем прочнее порода, тем эти блоки крупнее. Именно поэтому курумы не формируются на глинистых сланцах, алевритах, слабо сцементированных песчаниках и конгломератах: обломки, образующиеся при выветривании этих пород, слишком малы.

Курумы подпитываются новым материалом снизу за счет тех обломков, которые поднимаются на поверхность благодаря криогенному пучению и вымораживанию (см. картинку дня «Пинго, или бугры пучения»). При похолодании крупные валуны промерзают быстрее, чем окружающий их мелкодисперсный материал. Под валунами возникают линзы льда и приподнимают их. Затем при потеплении валуны прогреваются быстрее окружающих пород, лед под ними тает, талая подземная вода захватывает мелкие частички и отлагает их под валунами, не позволяя им опуститься на первоначальную глубину. Процесс многократно повторяется — так выпучиваются не только глыбы, но, например, сваи. Кроме того, курумы могут получать обломочный материал от обвалов и осыпей.

Активные курумы постоянно находятся в движении по крутым (15-35°) и слабонаклонным (5-15°) поверхностям. Движение обломков происходит главным образом за счет промерзания-оттаивания одновременно в двух направлениях: вниз по уклону и перпендикулярно к поверхности склона. При промерзании и криогенном пучении движение частиц направлено вверх перпендикулярно склону, а при последующем протаивании — вертикально вниз. Следствиями подобного движения являются неплотная упаковка глыб и миграция крупных глыб к поверхности курума.

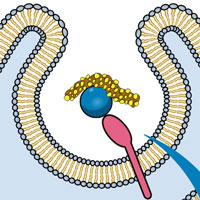

Механизм движения обломков по склону при промерзании и оттаивании. При промерзании склона в нем происходит пучение грунта из-за замерзания воды внутри. При этом обломки двигаются вверх перпендикулярно склону. При протаивании вся поверхность склона опускается, а обломки смещаются вниз под действием силы тяжести. Этот процесс многократно повторяется. Рисунок © Галина Волкова

Интересно расположение глыб в курумах вблизи бугров: длинная ось вытянутых глыб расположена вертикально, а уплощенные глыбы поставлены на ребро, тогда как на более ровных участках уплощенные глыбы лежат чешуеобразно, а длинная ось вытянутых глыб направлена вниз по склону. Видимо, бугры служат препятствием при поверхностном движении курумов.

Кроме промерзания-оттаивания в движение курумов вносит вклад мелкозем, который вымывается из верхнего слоя курума и скапливается под ним. Насыщаясь просачивающейся водой, мелкозем становится пластичным и способствует скольжению по нему грубообломочного материала (см. солифлюкция). Также движение курумов происходит при смещении отдельных глыб и их столкновениях друг с другом из-за температурного изменения размеров (теплового расширения при нагревании и уменьшения при охлаждении). Огромные глыбы лежат неплотно, качаются под ногами, то есть они неустойчивы и легко могут прийти в движение.

Обычно движение курумов медленное, но известны случаи быстрых подвижек в горах северных районов. Это может быть связано с особенностями климата — резкими потеплениями, сильными или продолжительными дождями: в грунте резко возрастает количество влаги, и все процессы пучения усиливаются. Или же курумы могут доползти до места, где склон становится круче, что тоже может привести к их быстрой подвижке.

В южных районах, где уже нет таких суровых климатических условий, курумы перестают двигаться, поскольку на них уже не действует морозное пучение. Неподвижные, «спящие» курумы заполняются рыхлыми отложениями, покрываются растительностью и заселяются мелкими животными. Но в силу различных причин (изменения климата, тектонической подвижки пород и др.) такие погребенные курумы однажды могут вновь появиться на поверхности.

Фото © Галина Волкова, Якутия, лето 2018 года.

О криогенном рельефе см. также:

1) Пинго, или бугры пучения (картинка дня).

1) Едома, «углеродная бомба» из прошлого (картинка дня).

Галина Волкова

-

Ужасно интресно!

Даже из камней у матушки -природы получаются реки.

И куда, скажите пожалуйста, эти реки текут и во что впадают? Ведь должны образовываться необычного рода "моря" - территории, которые эти камни, вползши, уже не смогут покинуть из-за чисто географических обстоятельств.

Если этакая река "втекает" в обыкновенную, водяную (или "впадают" в нормальное море)- это один вопрос.

Но ведь должны быть и иные места, где ползти некуда. И что тогда происходит?

И , еще, вопрос: раз речь о якутии, а термин не якутский, значит ли, что такие реки необязательно в условиях мерзлоты текут, или что там, откуда взят термин, ранее была мерзлота? (Или что тюрки в мерзлоте жили/живут?) В нашем поясе такие реки есть ли?

Обещаю, что когда буду рассказывать внучкам сказку про эти реки и моря - обязательно подумаем о том, какие в них должны бы жить рыбы и прочие каменные киты))-

Спасибо. Действительно увлекательно.

Проезжая Казахстан я видел пустыню из щебня. Это такой же механизм?

Однако, за сутки езды на поезде никаких гор не наблюдалось. Откуда эти камни?-

Скорее всего это другой механизм. Курумы - это все-таки глыбы, а не щебень. А что касается пустынь из щебня, то он мог быть как образован на месте в результате выветривания, так и принесен откуда-то, например, временными водными потоками. В пустынях очень сильна деятельность ветра, так что тонкий песчанистый и глинистый материал выдувается и уносится ветром, а галька и щебень остаются и образуют что-то вроде панциря, препятствующего дальнейшей эрозии пород на глубину.

-

-

-

Ну если дальше двигаться им некуда (склон закончился), но климат суровый и пучение продолжается, курумы вероятно будут двигаться вверх-вниз на месте, и это будет мешать им заполниться мелкозёмом и зарасти растениями. Но вот если пучение прекратится, например, климат поменяется на более теплый и менее контрастный, то глыбы перестанут подниматься-опускаться, начнут заполняться песчаными и глинистыми частицами (такие частички могут быть принесены водой, ветром, кроме того, сами глыбы постепенно выветриваются и от них отделяются частички) и зарастать растениями. Так, они могут полностью скрыться с поверхности.

Что касается второго вопроса, то многолетнемерзлые породы есть сейчас в Азии и за пределами России, например, в Китае, Монголии и других странах. Попробуйте посмотреть в Интернете карты многолетней мерзлоты мира или по запросу world permafrost map - там много интересного! Кроме того, многолетнемерзлые породы оттаивают, а курумы остаются. Во время ледниковых периодов зона мерзлоты сильнее протягивалась на юг.

Т.е. тупо за счёт вращения Земли будет точно такой же эффект без всяких там вспучиваний. (По идее: скорость "движения", максимальную массу движущихся блоков и др. - всё это можно посчитать...)

-

Вам легко говорить! Легко глобально мыслить, если мелочи не учитывать!

Но если б по-Вашему, сплошь бы за время существования Земли ни одной бы песчаной пустыни, этакой мелочи, не осталось - вся бы мелочь вниз ушла, а только камни-крупнячок на поверхности бы зияли.-

Но если б по-Вашему, сплошь бы за время существования Земли ни одной бы песчаной пустыни, этакой мелочи, не осталось - вся бы мелочь вниз ушла, а только камни-крупнячок на поверхности бы зияли.

А я разве где-то утверждал об отсутствии эрозии?? Оо

Вовсе нет! Я скорее ратовал за уменьшение числа сущностей, демонов_Максвелла и т.д., и т.п.-

Отнюдь не хочу обидеть, но Вы и впрямь считаете пустыню Сахару результатом эррозии?

притом недавней, ведь будь она старше, центрифуга-Земля все под песком находящиеся камушки (любые, хоть на йоту бОльшие песчаной песчинки) давно бы вытолкала на поверхность.

И что вода замерзающая многократно ничегошеньки не вспучивает?

Или я что-то снова не так понял?-

Отнюдь не хочу обидеть, но Вы и впрямь считаете пустыню Сахару результатом эррозии?

Я нисколько не обиделся, ведь это ВЫ отождествляете пустыню, Сахару и "эррозию"...притом недавней, ведь будь она старше, центрифуга-Земля все под песком находящиеся камушки (любые, хоть на йоту бОльшие песчаной песчинки) давно бы вытолкала на поверхность.

Скажу по большому СЕКРЕТУ - только никому не говорите! - Сахара сформировалась буквально "вчера" геологически...

И ещё: ВАШЕ представление о пустынях удручает... Песчаных пустынь, какбэ, даже и не большинство...И что вода замерзающая многократно ничегошеньки не вспучивает?

Оо

Или я что-то снова не так понял?

Всё ещё печальнее, чем я представлял первоначально... ((

Предлагаю вам провести Сферический Эксперимент! В пластиковый стакан налейте водопроводной воды и заморозьте в морозилке. Потом расскажете, что там у вас она "вспучила". Всем очень интересно!

-

-

-

-

Не все так просто. Благодаря наличию гидросферы и атмосферы на поверхность Земли действуют текущие воды, подземные воды, моря и океаны, снег, лёд, ветер и другие факторы. Поэтому на Земле так много разнообразных форм рельефа, а не повсеместно одинаковый ландшафт.

Нисколько не пытаюсь оспорить очевидное!

Однако ж мы тут вроде как говорим о вполне конкретном "месте" и условиях... Чтобы было понятнее: посмотрите фоточки с "астероидоходов". У Хаябусы-2 хорошие фоточки получились.

Последние новости

Механизм морозного выветривания. 1 — в трещины породы проникает вода, 2 — при замерзании вода увеличивается в объеме, и образовавшийся лед расклинивает породу, расширяя и углубляя трещины. Рисунок из учебника Н. В. Короновский, 2006. Общая геология