Свечение одного атома

Этот снимок, победивший в конкурсе научных фотографий EPSRC competition и обошедший мировые СМИ, — настоящий привет из микромира в мир макроскопический, человеческий. Присмотритесь: в самом центре установки, в зазоре между двумя электродами, светится маленькая точка. Это — один-единственный атом, а точнее, ион, стронция. Пойманный в ионную ловушку Пауля и облучаемый лазерным светом, ион поглощает лазерные фотоны, возбуждается, переизлучает их — и в результате светится сам. Как оказалось, это флуоресцентное свечение отдельного иона не такое уж и слабенькое. Для того, чтобы его уловить, вовсе не требуется прибегать к сверхсложным приборам. Давид Надлингер (David Nadlinger), аспирант Оксфордского университета, сфотографировал этот сияющий осколок микромира на обычную зеркальную камеру Canon 5D Mark II DSLR с объективом Canon EF 50mm f/1.8.

Здесь уместно сделать маленькое техническое пояснение. Еще со школы все знают, что слишком маленькие объекты нельзя разглядеть даже в сверхсильный оптический микроскоп. Это так называемый дифракционный предел. Возникает он потому, что сам свет имеет длину волны около половины микрометра, и все, что мельче этого размера, неконтролируемо размывается в фокусе микроскопа. Но обратите внимание: это ограничение касается лишь разделения нескольких светящихся (или освещенных внешним светом) объектов на отдельные источники света. Дифракционный предел совершенно не мешает нам видеть свечение одного-единственного объекта, каким бы мелким он ни был!

Конечно, для самих ученых в этой фотографии нет ничего необычного. Манипулировать отдельными атомами и ионами, а также их внутренним состоянием, физики научились десятилетия назад, и первооткрыватели экспериментальных методик получили даже свои Нобелевские премии (см., например, вторую половину нашей новости Нобелевская премия по физике — 2012). В современных исследованиях физики умудряются даже подвешивать в вакууме ровные цепочки отдельных атомов и, словно по мановению волшебной палочки, включать и выключать их свечение.

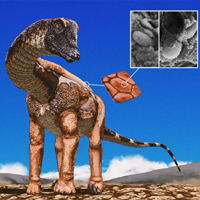

Например, на комбинированном изображении, полученном недавно в лаборатории Trapped Ion Quantum Information в Университете Мэриленда, показана цепочка из 53 отдельных ионов, висящих в ионной ловушке и запечатленных в разные моменты времени. Эти 53 иона выступали в роли квантового симулятора, и каждый ряд на этом изображении — это отдельный снимок, отражающий очередной этап его эволюции. Но если для получения этих изображений использовался специальный инструментарий современной атомной физики, то исходная фотография — это «любительский» снимок, это лазейка в микромир, доступная каждому из нас, и именно этим она так завораживает.

Справедливости ради надо сказать, что, при всей своей визуальной привлекательности, это все же далеко не первый пример, когда человек видел свечение отдельных частиц микромира. В 1960-е годы, когда физики разрабатывали первые коллайдеры, они поштучно запускали электроны в накопительные кольца и сквозь наблюдательное окошко невооруженным глазом (!) видели голубоватое синхротронное свечение от небольшого числа электронов. На рисунке ниже приведены показания фотодатчика, следившего за синхротронным свечением в итальянском накопительном кольце AdA во время его запуска в феврале 1961 года. Ступеньки на этом графике — это как раз отдельные электроны, влетавшие в ускорительное кольцо и выбывавшие из него. Видно, что отдельные электроны светятся вполне уверенно.

Показания фотодатчика, регистрировавшего синхротронное излучение в коллайдере AdA. Рисунок из статьи Carlo Bernardini, 2004. AdA: The First Electron-Positron Collider

Между прочим, свечение отдельных электронов может в ближайшем будущем стать основой прорывного метода по измерению массы других сверхлегких частиц — нейтрино. Мы писали три года назад про первые шаги нового эксперимента Project 8, в котором наблюдалось уже не оптическое, а радиосвечение от одного нерелятивистского электрона во внешнем магнитном поле. Так что свет от отдельных частиц микромира — это не только красиво, но и реально полезный инструмент исследования.

Фото © David Nadlinger с сайта epsrc.ac.uk.

-

А есть ли зависимость между периодом полураспада атомов от их облучения в таких экспериментах?

если говорить детским языком, то уменьшается ли срок жизни атома при постоянно облучении и свечении?-

Это стабильный изотоп, он не распадается.

А если общий вопрос, можно ли вообще влиять на скорость радиоактивных распадов ядер, то ответ — в принципе, можно, но в очень специальных случаях и ненамного. Зато на излучение фотона с возбужденного состояния влиять легко, см. опять же ссылку на нобелевскую новость, первую половину.

-

-

Внешнее освещение — это отдельные короткие вспышки; освещение не было на длительной выдержке.

Яркость тут — сравнимая с яркостью звезд, которую можно увидеть на той же камере на длительной выдержке (т.е. более тусклые, чем те, что видны невооруженным взглядом). Я думаю, что-то порядка тысячи фотонов на пиксель за все время экспозиции.

NASA’s OSIRIS-REx Captures New Earth-Moon Image

https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2018/osiris-rex-c

Это фото, ну прямо в струю картинке дня с ионом стронция.

Вопросы:

Что мы знаем о «реальном» размере объекта, например Солнца, если в нашем распоряжении только фотография его ореола свечения?

И что еще надо знать, чтобы перейти от ореола к объекту.

Для пары Земля –Луна отношение диаметров ореолов в пикселях и отношение их диаметров из Википедии одинако и равно ~ 3.7 и ореол больше объекта ~ в 27 раз.

Для иона стронция такая же оценка показывает, что ореол больше объекта ~ в миллион раз.

Интересно :)

Последние новости

Эволюция цепочки из 53 отдельных ионов, висящих в ионной ловушке. Изображение с сайта iontrap.umd.edu