Ванкомицин

Это электронная микрофотография почвенной бактерии Amycolatopsis orientalis с острова Борнео, из которой в 1953 году выделили антибиотик ванкомицин, который способен справиться с микробами, выработавшими резистентность к пенициллину и другим антибиотикам. До 1980-х годов практически единственной областью применения ванкомицина было лечение внутрибольничных инфекций, вызванных метициллинрезистентным золотистым стафилококком (MRSA).

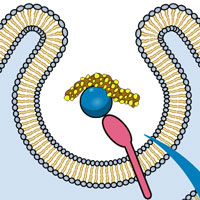

Ванкомицин — очень большая молекула, ее молекулярная формула C66H75Cl2N9O24, а молекулярная масса — 1449 г/моль. Как и пенициллин, ванкомицин препятствует росту и размножению бактерий. Этот препарат не дает бактериям строить свои клеточные стенки. Клеточные мембраны бактерий должны быть достаточно прочными, чтобы сопротивляться осмотическому давлению, и для этого содержащиеся в клеточных стенках молекулы углеводов сшиты короткими пептидными цепочками. Ванкомицин связывается с располагающимся на N-конце ферментов, управляющих строительством клеточных стенок, фрагментом D-аланил-D-аланин (D-Ala-D-Ala) и ингибирует действие фермента.

После открытия в 1928 году пеницилина казалось, что в медицине настал золотой век, ведь инфекции, которые раньше могли стать фатальными для человека, были побеждены. В 1945 году первооткрыватель Александр Флеминг и разработавшие методы очистки первого антибиотика Говард Флори и Эрнст Борис Чейн получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Но скрытые угрозы, которые несут с собой антибиотики, были предсказаны уже в 1940-е годы. Выступая с Нобелевской лекцией 11 декабря 1945 года Александр Флеминг заявил: «Есть опасность в том, что глупость приведет к занижению дозировки, микробы получат несмертельную дозу препарата и станут устойчивыми к нему».

Так и получилось. Через несколько лет после начала массового применения пенициллина во весь рост встала проблема резистентности к нему бактерий. Некоторые пациенты, почувствовав улучшение, не хотели «травить организм» и не проходили весь курс полностью, в результате чего погибали не все бактерии, а лишь самые слабые. Другие ошибочно применяли антибиотики, пытаясь вылечить ими, например, вирусные инфекции. И, что уже совсем печально, зачастую антибиотики применяли совсем не по назначению — как стимуляторы роста животных, с мясом которых микродозы лекарств попадали в организм человека.

Несмотря на разработку новых форм пенициллина, больницы и врачи начали сталкиваться с новыми инфекциями, которые не поддавались лечению. Начался поиск других антибиотиков — их, памятуя об истории пеницилина, старались искать в плесневых и почвенных микроорганизмах. В 1940-х годах таким образом был найден был тетрациклин, в 1953 году — ванкомицин.

К сожалению, появились бактерии, резистентные к действию и ванкомицина, в том числе и ванкомицинрезистентный золотистый стафилококк (VRSA). У таких бактерий на N-конце ферментов, отвечающих за синтез клеточных стенок, вместо фрагмента D-аланил-D-аланин содержится фрагмент D-аланил-D-лактат, с которым ванкомицин может образовать не пять водородных связей, как со фрагментом D-Ala-D-Ala, а четыре. Это небольшое различие приводит к тому, что ванкомицин связывается с ферментом резистентной бактерии в 1000 раз слабее, чем с нерезистентной, и практически не может влиять на формирование клеточных стенок. Решить проблему резистентности удается с помощью модификации вещества, проявляющего свойства антибиотика. Недавно получили производное ванкомицина, которое атакует сразу три молекулярные мишени ванкомицинрезистентных бактерий и не дает им выработать устойчивость к своему действию (см. Cинтезирован суперантибиотик, к которому не вырабатывается резистетность).

Фото © Y. Gyobu с сайта actino.jp.

Аркадий Курамшин

Последние новости

Самый известный из «супермикробов» — метициллинрезистентный золотистый стафилококк (MRSA), на долю которого в США и Евросоюзе приходится от 30 до 60% внутрибольничных инфекций, и вещество, способное справиться с этим супермикробом, — ванкомицин