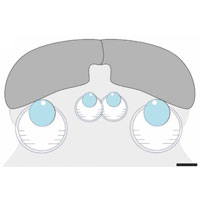

Скифский кожаный кошелек

На фотографии — скифский кожаный кошелек для костяного гребешка с аппликациями в виде растительного орнамента. Он был найден в могильнике Холаш, погребения в котором датируются I тысячелетием до н.э. (на территории современного Монгун-Тайгинского района республики Тыва).

В начале I тысячелетия до н.э. на обширных степных территориях от Дуная до Монголии произошел переход к единому образу жизни, связанному с кочевым скотоводством. Археологические культуры, существующие на этой территории, входят в скифскую культурно-историческую общность и образуют скифо-сибирский мир, а чаще их называют скифами. Скифы не оставили нам письменных свидетельств о своей материальной культуре. Впервые скифы упоминаются в ассиро-вавилонских текстах уже в 670-х годах до н.э., а затем подробно охарактеризованы античными авторами, например, Геродотом. Общей чертой для всех этих культур, не оставивших никаких памятников, кроме погребальных, является скифская триада — стилистическое единство вооружения, конского снаряжения и неповторимого звериного стиля. На современной территории Тувы в VI–V веках до н.э. жили носители алды-бельской археологической культуры, названной так в честь могильника Алды-Бель. Они хоронили своих умерших на дне ям глубиной до 4 метров, куда помещали деревянные срубы, а сверху сооружали курган с каменной наброской. Курганный могильник Холаш, где был найден кошелек, был исследован Тувинской археологической экспедицией Института истории материальной культуры РАН в 1995 году, авторы раскопок — В. А. Семенов и М. Е. Килуновская.

Кошелек сшит сухожильными нитями (на фото — справа), что придавало эластичность и износоустойчивость всему изделию. Верхний клапан кошелька был набит либо конским волосом, либо теми же сухожильными нитями. Гребешок для расчесывания волос был сделан из кости и дерева и на данный момент хранится, как и кошелек, в фондах Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), но отдельно от него. На нижней части кошелька сохранился выпуклый след от горизонтальной планки, скреплявшей зубчики.

Уникальность находки заключается в том, что изделия из кожи, дерева, текстиля и войлока скифского времени редко попадают в руки исследователей, ведь для их сохранения нужны специальные условия, такие как мокрая анаэробная (например, образование мерзлой линзы, как это произошло в Пазырыкских курганах в Горном Алтае) или очень сухая среда (например, в пустыне). В данном же случае кожа сохранилась благодаря контакту с бронзовыми изделиями — пряжками, которые крепились на том же поясе погребенного. В процессе окисления меди выделяются токсические соли, которые при контакте с кожей образуют хелатные комплексы — по сути, минерализуют коллаген. Они блокируют атаки микробных и грибковых организмов, которые, наряду с окислением, и являются основной причиной деградации археологической кожи.

Почти вся археологическая кожа из раскопок попадает в руки археологов из земли и выглядит достаточно однообразно — вся она коричневых и черных оттенков. Мы редко задумываемся о том, что тот или иной предмет мог быть раскрашен. В случае с этим кошельком через 10 лет после его находки удалось с помощью микроскопа определить, что кожаные подложки под аппликациями кошелька раскрашены красным пигментом. Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что в этой роли древнее население Тувы использовало охру (минерал гематит, оксид железа (III)).

Фото © Варвары Бусовой из ее статьи «Технологический анализ изделий из кожи скифского времени из могильника Холаш». Длина фирменной масштабной линейки Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства (САИПИ) — 10 см.

Варвара Бусова

Последние новости

Красный пигмент (охра) на кожаной подложке одной из аппликаций кошелька в 10-кратном увеличении. Фото © Варвара Бусова