«Черно-белые» аистята

На фото — необычные птенцы аистов, чьи родители принадлежат к разным видам. Летом 2023 года они появились на свет в Германии, в окрестностях деревни Людер (район Ильцен в Нижней Саксонии). Белый (Ciconia ciconia) и черный (С. nigra) аисты — довольно близкие родственники, и их ареалы в значительной степени перекрываются. Тем не менее это первый случай гибридизации, отмеченный в природе: очень уж разный образ жизни ведут эти птицы.

Ареал черного аиста простирается от Западной Европы до Дальнего Востока — но повсюду этот вид редок и скрытен: мировая численность не превышает 20–22 тысяч пар. Примерно половина из них обитает в Европе, больше всего в Польше и Беларуси. Белый аист распространен не столь широко — основной участок ареала на востоке доходит только до западных областей России, изолированные области гнездования есть в Азии. Мировая популяция оценивается приблизительно в 700 тысяч пар, из которых на Европу приходится более чем две трети. Высокая численность легко объясняется тем, что белый аист очень успешно осваивает создаваемые человеком агроландшафты (и распространяется вместе с ними). Он питается грызунами и крупными насекомыми, часто сопровождает сельскохозяйственную технику, которая вспугивает его добычу. Гнездится тоже главным образом на возводимых человеком конструкциях — опорах ЛЭП, водонапорных башнях, колокольнях. А вот его черный «двойник» предпочитает уголки, до которых человек еще не добрался, — старовозрастные леса, и кормится чаще всего по окраинам болот, берегам ручьев и рек. Там он ловит рыбу, лягушек и водных насекомых, а гнезда устраивает на вершинах больших деревьев, обычно не менее 10 м над землей.

Сторонятся черные аисты и друг друга — даже там, где вид сравнительно многочислен, гнезда обычно удалены друг от друга на километр и более. Тогда как белые аисты могут гнездиться по соседству друг с другом и даже образовывать гнездовые колонии, когда на одной опоре ЛЭП размещается несколько жилых гнезд.

Несмотря на такой скрытный образ жизни, черный аист был хорошо знаком людям в прошлом. Более того, в языках народов Восточной Европы название птицы — например, русское «аист», белорусское «бусел» или украинское «лелека» — первоначально относилось именно к черному аисту, ведь белый аист стал гнездиться там сравнительно недавно. В границах современной России он появился лишь к началу XIX века, сейчас ареал достиг запада Подмосковья, и, вероятно, расселение продолжится и дальше. Изначальный «владелец бренда» особенно очевиден для украинского названия — звукоподражательного «лелека»: оно происходит от звуков, с помощью которых черные аисты «общаются» в паре. Сиринкс (нижняя гортань) у аистов редуцирован, так что похвастаться богатым вокальным репертуаром они не могут. Белый аист еще менее «разговорчив» и издает лишь негромкие свистящие и шипящие звуки, зато больше использует знаменитое щелканье клювом.

Названия «аист» и «бусел» даны не за голос, а за расцветку птиц. Первое — скорее всего, от немецкого Heister, это старое название сороки, которое могли употреблять и для других пегих птиц. «Бусел» — от «бусый» (серый, пепельный): вероятно, славянские языки заимствуют это слово из тюркского. Эти слова одинаково подходят для обоих видов, чье оперение сочетает белый и черный цвета.

Систематики долгое время считали их ближайшими родственниками, однако современные данные молекулярной филогенетики указывают на то, что черный аист — самый древний представитель своего рода Ciconia, одинаково близкий всем остальным его представителям. Так или иначе, межвидовая гибридизация — не такое уж редкое явление среди птиц, иногда она происходит даже между весьма отдаленными родственниками, например кряквой (Anas platyrhynhus) и огарем (Tadorna ferruginea). Последствия таких «неравных браков» могут быть различными в зависимости от того, дают ли гибриды потомство (см. статью Гибридизация — это нормально? и картинку дня Гибридная шилохвость). Если они бесплодны, то особого значения такая гибридизация не имеет. Однако при скрещивании близких видов гибридизация может угрожать «засорением» генофонда видов и даже исчезновением одного из них, как это случилось с атитланской поганкой (Podilymbus gigas). Этот редкий вид окончательно исчез, «растворившись» среди намного более многочисленной пестроклювой поганки (Podilymbus podiceps; см. картинку дня Поганки, разучившиеся летать). Но для европейских аистов это вряд ли представляет проблему: во всяком случае, ранее известные случаи скрещивания белого и черного аистов в зоопарках уже показали, что их потомство бесплодно, а различия в брачных ритуалах сильно затрудняют образование смешанных пар.

Необычное зрелище: самка черного аиста на открытом лугу сопровождает «супруга». Фото © Heinrich Niefind с сайта nabu.de

Не исключено, что недавний случай гибридизации говорит о том, что подходящих лесов сейчас хватает не всем черным аистам. Хотя за последние два-три десятилетия его численность в Европе в целом немного выросла (об этом говорят данные Атласа птиц Европы, опубликованного в 2020 году), а в Германии по сравнению с 1970-ми годами и вовсе увеличилась на порядок: сейчас в стране гнездится примерно 500 пар. По наблюдениям орнитологов, в Нижней Саксонии, самка черного аиста, которая в 2023 году образовала пару с представителем другого вида, держалась в окрестностях Ильцена несколько лет и успела получить имя «Исис». Ее часто замечали потому, что она держалась в нехарактерных для вида биотопах и делала довольно агрессивные попытки образовать пару с самцами более многочисленного вида, но всякий раз терпела неудачу.

Любопытно, что той же весной зеркальную ситуацию наблюдали в Чехии — там с белой аистихой пытался построить отношения самец черного аиста, но в итоге был изгнан ее законным супругом, вернувшимся с зимовки. А вот немецкому аисту по имени Генрих повезло меньше — его самка так и не вернулась, и в конце концов ее место заняла Исис. Их семейная жизнь проходила не без трудностей: черная аистиха носила в гнездо мох, а ее супруг выбрасывал его, поскольку белые аисты предпочитают делать выстилку из травы. Позже, когда у пары появились птенцы, которых орнитологи назвали Лина и Людгер, каждый из родителей кормил их своим излюбленным кормом: отец приносил в основном мышей и насекомых, а мать — рыбу.

Смешанная пара аистов на гнезде с пуховыми птенцами. Фото: © Jan Pieha с сайта nabu.de

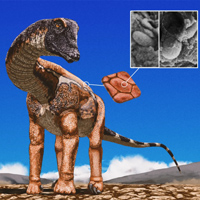

Интересно, что аистята по-разному сочетают признаки родительских видов: Людгер больше похож на черного аиста, но с серой головой (на главном фото он, соответственно, справа), а окрас Лины ближе к отцовскому, но с серым «крапом» на кроющих перьях крыльев и горле.

Подросшие птенцы под дождем. Людгер (справа) заметно крупнее Лины. Фото © Petra Biermann с сайта petra-biermann.de, 28 июля 2023 года

Птенцы благополучно покинули гнездо и вскоре перешли к самостоятельной жизни — в отличие от журавлей (см. картинку дня Стерхи в Окском заповеднике), выводки аистов распадаются довольно быстро, и миграцию молодые птицы начинают уже самостоятельно (см. картинку дня Упражнения молодых аистов). Птенцов пометили цветными кольцами (а кроме того, их легко опознать по окрасу), но, к сожалению, не снабдили их GPS-передатчиками, поэтому детально проследить их перемещения не удалось. Между тем, черные и белые аисты мигрируют из Германии в противоположных направлениях: первые пересекают Гибралтарский пролив и зимуют в Западной Африке, а вторые облетают Средиземное море и зимуют на востоке континента. Куда направились гибриды, осталось неизвестно. Надеемся, что, по крайней мере, их судьбу сумеют проследить в будущем.

Фото © Petra Biermann с сайта petra-biermann.de, 14 июля 2023 года.

Антон Морковин

Развлекают лингвистические констатации.

Понятно, что в большинстве своем славяне были интеллектуально бессильны дать имена зверям и птицам, с которыми жили бок о бок тысячелетиями. И называли их, похоже, "вон как та вот птица, помнишь? Которая воон там прыгала вчера".

И так до тех пор, пока турки и немцы не научили нас, как сих птиц-зверей назвать.

Но почему мы - от немцев, а белорусы от турок получили эти откровения?

Ведь, казалось бы, удобнее было бы наоборот - нам, соседствуя с татаромонголами - подслушать названия птиц у тюркоязычных, а белорусам, живущим ближе к немцам - от немцев тырить птичьи имена...

Почему все наоборот, как так вышло, что по этому поводу думают наши уважаемые учёные?

Последние новости

См. также

Черный аист в поисках пищи. Фото © Peter Trentz с сайта naturgucker.de, Германия, 16 мая 2021 года