Пучкоцвет трубкоцветковый

На фото — пучкоцвет трубкоцветковый (Phacellanthus tubiflorus), растение-паразит без хлорофилла. Его стебли и листья скрыты под землей, а на поверхности видны только непримечательные соцветия (на фото как минимум шесть соцветий шести разных растений). Интересно, что японцам внешний вид цветков пучкоцвета напоминает не трубку, а колчан со стрелами, и они дали растению название киёсуми утсубо (Kiyosumi Utsubo, 清澄靭) — «колчан Киёсуми», поскольку впервые в Японии он был обнаружен на горе Киёсуми.

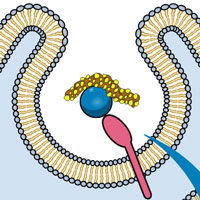

Пучкоцвет паразитирует на корнях ясеней (Fraxinus), деревьев из семейства буковых (Fagaceae), а также на липе маньчжурской (Tilia mandshurica), присасываясь к их корням при помощи специализированного органа питания — гаустории. Такие растения, не способные к фотосинтезу и получающие не только минеральные вещества и воду, но и органические питательные вещества за счет фотосинтезирующего растения-хозяина называют голопаразитами (от греч. ὅλος «весь, целый»; см. holo-).

Пучкоцвет относится к обширному семейству заразиховых (Orobanchaceae), включающему более 2000 видов травянистых растений, паразитирующих на корнях других растений. Однако именно пучкоцвет, а также представители рода Gleadovia, позволили установить, что голопаразитизм в этом семействе возникал из гемипаразитизма независимо и в разное время как минимум трижды. (Гемипаразиты (от греч. ἥμισυς «половина»; см. hemi-), или полупаразиты, получают минеральные вещества, воду и часть органических веществ от растения-хозяина, но при этом сами еще способны к фотосинтезу.)

Семена пучкоцвета, как и других представителей семейства, находятся в состоянии покоя до тех пор, пока рядом не окажется корень растения хозяина. После установления присутствия хозяина начинает формироваться гаустория. Прорастающее семя реагирует на гормоны цитокининов растения-хозяина, а также вторичные метаболиты, которые находятся в его ризосфере (слое почвы вокруг корня). Проросток начинает расти в направлении корня. Зародышевый корешок удлиняется, закрепляется на корне хозяина, и образуется гаустория. Этот орган способен проникать через кору и достигать проводящей системы корня, напрямую обеспечивая паразиту ток питательных веществ. Верхняя же часть проростка образует побег, также берущий свое начало под землей. Стебель пучкоцвета подземный, мясистый, покрыт чешуевидными листьями.

Вне периода цветения и плодоношения (с сентября по май) увидеть растение на поверхности практически невозможно. В мае–июле на свет появляются цветки, сначала белые, потом немного желтеющие, собранные в щитковидные или головчатые соцветия. Венчик представлен длинной трубкой, разделяющейся на конце на лопасти.

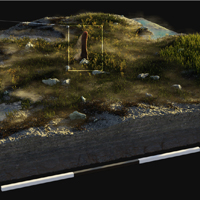

Выкопанные и промытые растения. Виден мясистый стебель, чешуевидные листья, корень хозяина (уходит слева за край). Фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь» на юге Приморья, 2020 год

В июле-августе формируются плоды — двустворчатые сочные коробочки диаметром 0,5–1,5 см.

Слева — соцветия пучкоцвета. Фото © Надежда Федорова, заповедник «Кедровая Падь» на юге Приморья, 2020 год. Справа — его плоды. Не имея представления о том, как они выглядят, довольно непросто опознать растения на данной стадии жизни. Фото с сайта yan3.cocolog-nifty.com

Как и многие другие паразитические растения, пучкоцвет растет в темном густом лесу. Поскольку распространение семян под пологом леса затруднено из-за отсутствия ветра, растения применяют разные стратегии. Одни идут по пути уменьшения массы семян, как, например, подъельник одноцветковый (см. картинку дня Духов цветок), чтобы даже самый слабый поток воздуха смог разнести их хоть на какое-то расстояние. Другие паразиты формируют сочные плоды. Это вложение крайне затратное, но зато мягкие ткани привлекают животных, которые способны разносить семена на большие расстояния. Такой тип распространения семян называется зоохорией и подразделяется на два больших подтипа. В случае эпизоохории животные переносят семена на поверхности тела, а при эндозоохории — поедают сочные плоды, проглатывая заключенные в них семена. У пучкоцвета имеет место эндозоохория.

Слева — схема строения пучкоцвета. A — общий габитус (облик); B — соцветие; C — продольный срез цветка; D — рыльце и столбик пестика; Е — тычинки; F — плоды; G — семя; H — поперечный срез завязи пестика. Рисунок из статьи S.-W. Chung et al., 2010. Phacellanthus (Orobanchaceae), a newly recorded genus in Taiwan. Справа — экземпляры пучкоцвета трубкоцветкового, размещенные в цифровом гербарии МГУ. Примечательно, что в столь крупной базе данных как депозитарий живых систем имеется только один гербарный лист с образцами этого вида. Как и все растения с мясистыми органами, пучкоцвет буреет при высыхании. Фото с сайта plant.depo.msu.ru

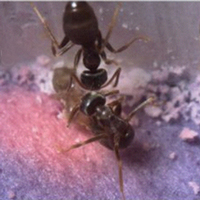

Больше всего плодами пучкоцвета интересуются жуки и представители семейства пещерных кузнечиков (Rhaphidophoridae). Лабораторные эксперименты показали, что жуки сильно повреждают оболочку семян своими крепкими мандибулами, зато после прохождения через пищеварительный тракт кузнечиков семена успешно прорастают. Такое взаимодействие очень выгодно растению, так как кузнечики обитают во влажных и тенистых местах, пригодных для заселения паразитами, и способны преодолевать большие расстояния.

Распространение семян паразитических растений пещерными кузнечиками. Слева — кузнечик Tachycines elegantissima ест плод Yoania amagiensis из семейства орхидные. В центре — Tachycines elegantissima ест плод Monotropastrum humile из семейства вересковые. Справа — Diestrammena japonica ест плоды пучкоцвета. Фото из статьи K. Suetsugu, 2017. Independent recruitment of a novel seed dispersal system by camel crickets in achlorophyllous plants

Ареал пучкоцвета строго азиатский: находок вне Китая, Японии, Кореи, России и Тайваня еще не было. В нашей стране пучкоцвет достоверно был встречен в Хабаровском и Приморском крае.

Находки пучкоцвета трубкоцветкового, отраженные в базе gbif.org

Пучкоцвет был описан в 1846 году немецким ботаником Йозефом Герхардом Цуккарини, изучавшим флору Дальнего Востока и Японии. Материалы для его трудов из этого региона поставлял Филипп фон Зибольд, который занимал пост одновременно и врача, и ученого на одном из небольших японских островов. Именно поэтому эти две фамилии можно довольно часто встретить после латинских наименований растений (Siebold & Zucc.), обитающих в Азии. Среди них можно назвать сосну густоцветковую (Pinus densiflora Siebold et Zucc.), краснокнижный для всей территории России вид; самшит мелколистный (Buxus microphylla Siebold et Zucc.), а также активно используемые в озеленении в центральной части страны лианы: актинидию полигамную (Actinidia polygama Siebold & Zucc.) и гортензию черешковую (Hydrangea petiolaris Siebold & Zucc.).

Несмотря на несколько попыток описать другие виды рода Phacellanthus, этот род так и остался монотипным, то есть состоящим из одного вида — пучкоцвета трубкоцветкового. Первую такую попытку предпринял в 1930 году известный ботаник Владимир Леонтьевич Комаров. Изучив японские материалы и сравнив их с образцом, обнаруженным в окрестностях Владивостока, он решил, что открыл новый вид — P. continentalis Komarov. Новое описание он даже подкрепил рассуждениями об аллопатрическом видообразовании в результате разделения ареала (отделения Японии с возникновением Японского моря). Другая неудавшаяся попытка принадлежит китайским ботаникам, описавшим в 1939 году род Tienmuia Hu с единственным видом T. triandra. Однако впоследствии он тоже был сведен в синонимы пучкоцвета трубкоцветкового, так как авторы в процессе работы ошибочно приняли прицветники за чашелистики.

Фото из твиттера Chris Thorogood.

Надежда Федорова

-

То-то кузнечики довольны!)

а вот это непонятно: "паразиты формируют сочные плоды. Это вложение крайне затратное"

Какие ж тут затраты, если всю еду дает здоровенное дерево? Сам паразит только аккуратненько и красиво упаковывает и выдает во внешний мир - кузнечикам...

Какие тут затраты паразита? присосался - и соси готовенькое.

Разве нет?

Как если б жена говорила, что покупать сапоги моей банковской картой - очень затратно))

Последние новости

Пучкоцвет трубкоцветковый: A — общий вид; B — подземная часть с гаусторией; C — цветущее растение; D — плодоносящее растение; E — плоды; F — семя; G, H — фотографии пыльцы в сканирующем электронном микроскопе. Длина масштабного отрезка: A–E — 1 см; F–H — 200 мкм. Фото из статьи S.-W. Chung et al., 2010. Phacellanthus (Orobanchaceae), a newly recorded genus in Taiwan