Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Альбумин – естественный помощник в борьбе с болезнью Альцгеймера

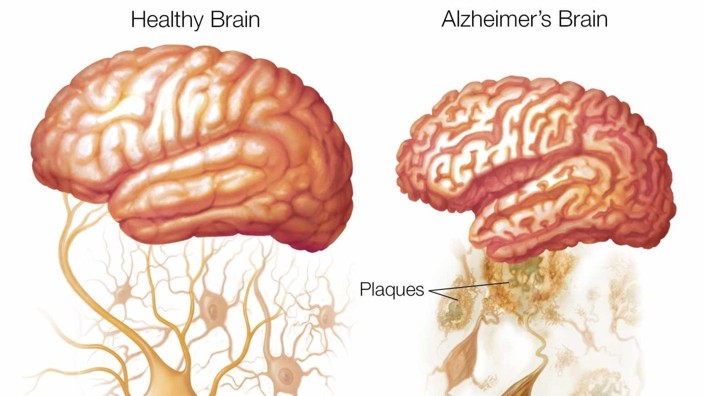

Болезнь Альцгеймера – одна из основных форм возрастной деменции человека, вызывающая необратимое поражение нейронов головного мозга. На сегодняшний день причины, механизмы развития этого заболевания и разработка адекватной терапии являются предметом активного изучения. Согласно «амилоидной гипотезе» основной причиной болезни Альцгеймера является образование в головном мозге агрегатов белка бета-амилоида. Одним из новых направлений в предотвращении и замедлении прогрессии заболевания является использование естественного депо бета-амилоида – сывороточного альбумина, мажорного белка сыворотки крови человека. Воздействуя на альбумин, можно снизить содержание свободных токсичных форм бета-амилоида в кровотоке и центральной нервной системе, что дает основу для разработки новых методов лечения и профилактики болезни Альцгеймера, рассмотренных в нашей статье.

Болезнь Альцгеймера (БА) относится к группе нейродегенеративных заболеваний и является одной из основных причин развития деменции среди населения в возрасте старше 60 лет. До сих пор среди исследователей нет единого мнения о механизмах развития этого необратимого заболевания и, как следствие, общепринятой схемы его лечения. К наиболее распространённым причинам развития БА относят накопление белковых агломератов в головном мозге, окислительный стресс, воспаление, нарушения процесса передачи сигналов между нейронами. Так называемая «амилоидная гипотеза» развития БА формулирует в качестве основной причины заболевания накопление агломератов белка бета-амилоида. За несколько десятилетий своего существования она постоянно дорабатывалась и уточнялась и является сегодня одной из наиболее обоснованных. Все одобренные на сегодняшний день лекарственные препараты против БА на основе терапевтических антител направлены именно на блокирование разных стадий образования агломератов бета-амилоида. Однако человеческий организм обладает собственными ресурсами для предотвращения слипания этого белка. Сывороточный альбумин (СА), самый распространенный белок плазмы крови, является естественным депо многих компонентов кровотока и лекарств. Также известно, что именно СА переносит более 90% бета-амилоида.

Новым направлением в лечении БА является снижение содержания свободного бета-амилоида путём воздействия на СА. Среди предложенных в литературе методов лечения, использующих СА, можно выделить: 1) введение фармакологического препарата СА в кровь (рис. 1) либо центральную нервную систему пациента; 2) использование модифицированных форм СА, обладающих повышенным сродством к бета-амилоиду; 3) усиление взаимодействия СА и бета-амилоида путем влияния третьих веществ, лигандов СА (рис. 1) (под лигандами понимаются вещества, которые взаимодействуют с альбумином и образуют устойчивый комплекс). Введение фармакологического препарата СА в кровоток хорошо показало себя в лечении БА в ходе проведения клинических испытаний. В то же время этот способ лечения требует проведения плазмафереза (инвазивной медицинской процедуры), что часто вызывает стресс у пациентов, и сопровождается удалением собственного СА пациента, что может вызвать ряд побочных эффектов, связанных с нарушением метаболизма лигандов альбумина, которые выводятся из кровотока вместе с ним. Введение СА в центральную нервную систему и использование модифицированных форм СА являются перспективными, но мало изученными методами, требующими проведения длительной исследовательской работы перед внедрением во врачебную практику. Лиганды СА представляют собой уже хорошо изученные вещества, некоторые из которых, например, ибупрофен, уже используются в практической медицине, что заметно облегчает разработку новых подходов к лечению и профилактике БА с их использованием. В наших исследованиях было показано, что такие лиганды СА, как серотонин, ибупрофен, арахидоновая и линолевая кислоты, усиливают взаимодействие СА с бета-амилоидом. В целом, разработка любого из предложенных подходов поможет нам получить новую информацию о бета-амилоиде, что хорошо как для расширения наших представлений о механизмах развития БА, так и для поиска новых способов профилактики и лечения этого заболевания.

Популярные синопсисы