Последние выпуски

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

- Том 86, № 2. Май-июнь 2025

- Том 86, № 1. Январь-февраль 2025

- Том 85, № 6. Ноябрь-декабрь 2024

Гипотезы и постулаты модели эволюции глобального углеродного цикла

Рассмотрены гипотезы и постулаты, использованные при создании модели глобального цикла углерода. Кратко изложена модель. Рассмотрены основные гипотезы и постулаты модели, причины их использования и дано их наиболее аргументированное обоснование.

В 2015 году была предложена новая модель глобального круговорота углерода (Ivlev, 2015; Ивлев, 2015), которая находится на стыке ряда смежных наук: биологии, геохимии, плитотектоники, эволюции и климатологии. Чтобы построить сложную мультифакторную модель и увязать в единую логическую цепь явления и события, происходившие в разных геосферах, использование гипотез и постулатов неизбежно, поскольку не все аспекты модели оказываются в равной степени изученными и их можно аргументировано интерпретировать. Необходимо также иметь в виду, что на стыках разных наук находятся самые мало изученные вопросы. Использование гипотез и постулатов поэтому вполне оправдано. Единственное требование состоит в том, чтобы они не противоречили существующим знаниям и фактам.

Функционирование углеродного цикла начинается с процессов, которые, казалось бы, не имеют отношения к углеродному циклу и к перемещению соединений углерода, а связаны с движением литосферных плит. Тем не менее, именно с движения литосферных плит мы начнем рассмотрение круговорота углерода.

Плиты образуются из поднимающейся на поверхность магмы в зоне глубоководного срединно-океанического желоба. Встречаясь с океанической водой, магма застывает, образуя новую плиту, которая толкает соседние плиты, заставляя их двигаться. Далее, подобно ленте конвейера, плиты двигаются навстречу друг другу к зоне субдукции, находящейся вдоль континентальных окраин и островных дуг. В ней происходят столкновения литосферных плит. Одна из плит надвигается на другую, и нижняя плита поглощается магмой, а верхняя воздымается. Таким образом, зона субдукции является зоной сейсмической активности, зоной землетрясений, активной вулканической деятельности и горообразования.

Теперь ответим на вопрос, для чего понадобилось представление о движущихся литосферных плитах, и почему важна гипотеза о том, что движение плит неравномерное и состоит из быстрой и медленной фазы движения. Гипотеза о неравномерности движения плит зародилась из наблюдений Руттена (1983) последовательности осадочных отложений и их состава. Руттен заметил разную мощность отложений и определенную периодичность их состава, что свидетельствовало о разной интенсивности и о повторяемости геологических процессов.

Другим непонятным вопросом, связанным с движением литосферных плит является вопрос о том, почему плиты двигаются и почему движение неравномерное.

Вопрос о причинах движения плит является самым мало изученным. Наиболее обоснованным представляется гипотеза, что плиты двигаются благодаря конвективному движению жидкой магмы, по поверхности которой они перемещаются. При этом конвекция магмы находится под гравитационным воздействием небесных тел. Это воздействие проявляется в неравномерном движении литосферных плит. Оно состоит из кратковременной и относительно быстрой фазы движения и спокойной, длительной фазы.

Во время быстрой фазы движения в зоне субдукции происходят частые столкновения плит, при которых выделяется большое количество энергии. Во время медленной фазы движения столкновения редки. Соответственно выделяемое количество энергии значительно меньше. Короткопериодическая фаза названа орогенным периодом, а длиннопериодическая – геосинклинальным (Руттен, 1978). Оба периода составляют орогенический цикл.

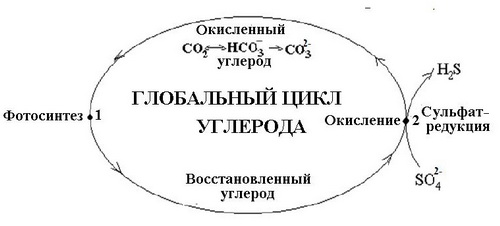

Чтобы понять, как связана рассмотренная выше геологическая часть модели с собственно углеродным циклом, рассмотрим формальную схему круговорота углерода (рис.1). В отличие от ранее предложенных моделей, рассматривавших круговорот как простое перемещение различных форм углерода через геосферы, наша модель рассматривает круговорот как окислительно – восстановительный процесс, включающий переход углерода из окисленного состояния, представленного неорганической природной системой СО2 газ – (СО2 – НСО3- – СО3=)раствор, в восстановленное, представленного органическими молекулами, образующимися при фотосинтезе и последующих превращениях, и обратный переход из восстановленного в окисленное состояние.

При этом между разными химическими формами неорганической углекислотно – карбонатной системы происходит химический и изотопный обмен. Карбонатные толщи из обмена и круговорота исключаются. Поэтому этот круговорот оставшейся части мы назвали круговоротом биосферного углерода.

Формальная схема круговорота углерода представлена на рис.1. Точка 1 соответствует переходу из окисленного состояния углерода в восстановленное посредством фотосинтеза, точка 2 соответствует обратному переходу. Если роль и механизм фотосинтеза в т.1 хорошо изучены, то вопрос об источнике СО2, поступающего в атмосферу и гидросферу при обратном переходе в т.2 и его механизм остаются невыясненными. Согласно модели, переход осуществляется при окисления осадочного органического вещества в разных его формах в реакции термохимической сульфатредукции. Источником сульфатов при этом является морская вода.

Теперь можно объяснить, как неравномерное движение литосферных плит связано с формальной схемой окислительно-восстановительного круговорота углерода. Когда в столкновениях плит, участвуют континентальные плиты, несущие осадочный органический материал, происходит полное окисление восстановленного углерода, содержащегося в органическом веществе. Окислителем выступает сульфат в виде гипса. Согласно гипотезе, сульфатредукция является термохимическим процессом. Энергия для его протекания черпается из столкновения плит в зоне субдукции. Причем интенсивное выделение СО2 происходит в орогенный период цикла, в фазу интенсивного движения плит, когда столкновения происходят чаще. Поскольку орогенный период значительно короче геосинклинального, вброс продукта окисления СО2 в атмосферу и гидросферу происходит в виде импульса. Гипотеза перехода из восстановленного состояния в окисленное имеет экспериментальное подтверждение в работах Маккензи и Пиггота (Mackenzie, Piggot, 1983) и других авторов.

Обратный переход из окисленного состояния в восстановленное путем фотосинтеза широко распространен в природе, хорошо изучен и не требует детального рассмотрения.

В тектонически спокойный геосинклинальный период после импульсного поступления СО2 в атмосферу и гидросферу на Земле происходят такие климатические и биотические изменения, которые вполне соответствуют известным физико-химическим представлениям и также не нуждаются в дополнительных пояснениях.

Как уже было сказано, неравномерность движения литосферных плит обусловливает появление орогенических циклов. В орогенный период орогенического цикла атмосфера и гидросфера Земли заполняются углекислым газом. Поскольку СО2, является «парниковым» газом, поверхностная температура Земли повышается, создавая «парниковый» эффект и повышая температуру. Одновременно высокие концентрации СО2 инициируют фотосинтез.

Параллельно с повышением содержания СО2, происходит падение концентрации атмосферного кислорода, накопленного благодаря фотосинтезу в предшествующий орогенический цикл. Концентрация О2 снижается, поскольку в орогенный период вместе с вулканическими эксгаляциями на поверхность Земли поступают большие массы восстановленных изверженных пород, которые используют кислород на окисление.

В последующий длительный тектонически спокойный геосинклинальный период доминирующим становится развитие фотосинтеза, чему способствуют и высокие концентрации СО2, достигнутые в орогенный период. Концентрация СО2 начинает снижаться, достигая минимума к концу геосинклинального периода. Концентрация кислорода меняется благодаря фотосинтезу противоположным образом. Она растет до максимальных значений к концу геосинклинального периода цикла.

Описанная последовательность климатических изменений вызывает биотический круговорот, что после отмирания и погребения биомассы отражается на особенностях осадочных отложений.

Тем не менее, рассмотрение последовательности ожидаемых изменений в биосфере также приводит к важным и неожиданным выводам. Они связаны с цикличностью эволюции фотосинтеза и со свойством фотосинтеза, состоящего из двух противоположно направленных процессов – ассимиляции СО2 и фотодыхания. Первый ответственен за рост и развитие организма, второй, напротив, замедляет рост, но усиливает адаптационные возможности организма. Преобладание того или иного процесса зависит от содержания в среде СО2 или О2. Повышение концентрации СО2 усиливает ассимиляцию и соответственно рост организмов, повышение концентрации О2 усиливает фотодыхание, но замедляет рост. Когда интенсивность процессов становится сопоставимой рост прекращается и синтезируемая биомасса лишь поддерживает функциональное состояние организма. Состояние, когда вклад ассимиляции и фотодыхания становится одинаковым, называется точкой компенсации.

Точно такую же регуляторную роль в глобальном цикле углерода играет глобальный фотосинтез. В природных условиях, помимо окисления в дыхательных процессах, восстановленный при фотосинтезе углерод окисляется в аэробных и анаэробных процессах, сопровождающих деструкцию погребенного биогенного материала в осадочном чехле. Кроме того, поскольку в ходе эволюции содержание кислорода в среде неуклонно растет, усиливается вклад фотодыхания, что, в конце концов, приводит к достижению экологической точки компенсации. При этом глобальный цикл переходит в стационарное состояние. В атмосфере стабилизируется концентрация кислорода, а дальнейший рост органического вещества в осадочном чехле прекращается.

Косвенным подтверждением этого является появление нового С-4 типа ассимиляции. Появление у глобального фотосинтеза новых свойств, связанных с его участием в глобальном цикле углерода, имеет огромное значение для человечества. В частности, повторяющееся его участие в орогенических циклах обеспечило селекцию и закрепление полезных свойств организмов в ходе эволюции. С другой стороны, достижение системой стационарного состояния, которое произошло в Миоцене (23 млн лет назад), имеет крайне важные последствия, поскольку система стала очень неустойчивой, зависящей от внешних воздействий. Причем человечество может существовать в весьма узком интервале значений.

В статье имеются и другие менее критичные гипотезы и постулаты, которые в синопсисе не рассматриваются. Главным аргументом в пользу обоснованности предложенной многофакторной модели является ее способность в рамках принятых представлений объяснить множество взаимосвязанных событий и фактов, наблюдавшихся в ходе эволюции.

Литература

1. Руттен М. 1978. Происхождение жизни. М.:Мир. 471с.

2. Ivlev A.A. Global redox cycle of biospheric carbon: interaction of photosynthesisand earth crust procsess // BioSystems 2015.V. 137. P. 1 – 11.

3. Mackenzie F.T., Pigott J.D. 1981. Tectonic controls of Phanerozoic sedimentary rock cycling // J Geol Soc. London V. 138. P. 183-196.

Популярные синопсисы