Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Возможный сценарий предбиологической эволюции

В статье представлены основные положения трех моделей предбиологической эволюции. Модель квазивидов, предложенная Эйгеном в начале 1970-х годов, описывает процесс эволюции популяций самовоспроизводящихся цепочек РНК. Модель гиперциклов была предложена в конце 1970-х годов Эйгеном и Шустером. В гиперцикле к цепочкам РНК добавляются цепочки аминокислот, которые выполняют определенные каталитические функции и вместе с цепочками РНК формируют целостную систему кооперативно взаимодействующих макромолекул. Наиболее сложноустроенная самовоспроизводящаяся единица представлена в модели сайзеров (SYstem of SElf-Reproduction). Модели могут быть использованы для анализа и тестирования соответствующих параметров эволюционных процессов.

Модель квазивидов

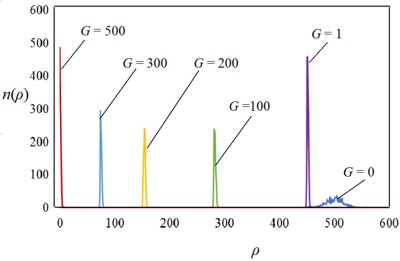

Содержательно модель квазивидов описывает процесс эволюции популяции цепочек РНК. Эволюция приводит к отбору квазивида – такого распределения цепочек РНК, в которое входит как "наилучшая РНК", размножающаяся с максимальной скоростью, так и близкие к ней цепочки, отличающиеся от этой наилучшей мутационными заменами. Формально в этой модели рассматривается эволюция "особей", имеющих цепочки генотипов большой длины L. Процесс эволюционного поиска оптимального генотипа иллюстрируется рис. 1, который показывает динамику числа особей n(ρ), генотипы которых удалены на расстояние ρ от оптимального генотипа (результат компьютерного моделирования). Длина генотипа L = 1000, G – номер поколения, начальное распределение (при G = 0) генотипов случайно.

Сделаны оценки скорости и эффективности эволюции для нескольких вариантов модели квазивидов при достаточно большой эффективности отбора. Результат оценок состоит в следующем:

1) характерное число поколений эволюции, обеспечивающей сходимость к квазивиду, порядка длины цепочки генотипа L

2) общее число особей, участвующих в эволюционном процессе, порядка L2.

Модель гиперциклов

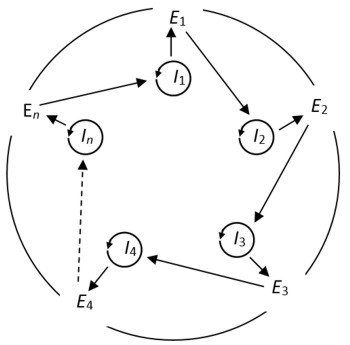

В модели гиперциклов (рис. 2) к цепочкам РНК добавляются ферменты, которые вместе с цепочками РНК формируют систему кооперативно взаимодействующих макромолекул. РНК и ферменты кооперируются следующим образом: имеются РНК-матрицы (Ii); i-я РНК кодирует i-й фермент Ei (i = 1, 2, ..., n); ферменты циклически катализируют репликацию РНК: E1 способствует репликации I2 , E2 способствует репликации I3, ..., En способствует репликации I1 . Макромолекулы кооперативно обеспечивают примитивную трансляцию. Циклическая организация гиперцикла обеспечивает его структурную стабильность.

Модель сайзеров

Модель сайзеров так же, как и модель гиперциклов рассматривает макромолекулярные самовоспроизводящихся системы, содержащие как полинуклеотиды, так и ферменты. Термин сайзер (syser) происходит от слов SYstem of SElf-Reproduction (самовоспроизводящаяся система). Однако сайзеры более сходны с биологическими организмами, чем модель гиперциклов.

Сайзер включает в себя (рис. 3): полинуклеотидную матрицу I , фермент репликации E1, фермент трансляции E2 и другие возможные белки E3, ..., E N.

Сайзеры – достаточно универсальная модель самовоспроизводящейся системы. В частности, архитектура сайзеров подобна структуре самовоспроизводящихся автоматов, предложенных и исследованных Джоном фон Нейманом на заре современной компьютерной эры.

Сценарий предбиологической эволюции

Рассмотренные модели позволяют представить возможный сценарий возникновения простейших организмов (рис. 4).

Суть сценария состоит в следующем.

Квазивиды характеризуют эволюцию простых информационных единиц – РНК-цепочек небольшой длины.

Гиперциклы – это макромолекулярные системы, включающие кооперацию цепочек РНК с ферментами, кодируемыми этими цепочками. Такая кооперация могла бы увеличить количество запоминаемой молекулами РНК наследственной информации.

Сайзеры – молекулярные "конструкции", еще более близкие к самовоспроизводящейся молекулярно-генетической системе живой клетки. Однако и сайзеры еще слишком просты по сравнению с простейшими живыми организмами, поэтому между ними и реальными живыми одноклеточными, по-видимому, должны быть еще некие "протоклетки".

Популярные синопсисы