Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

Модель хищник – жертва. Наглядное пособие или инструмент исследования?

Трофическая функция используется в любой модели системы хищник – жертва, определяя зависимость скорости потребления жертв хищником от размеров популяций взаимодействующих видов. Роже Ардити и Лев Гинзбург обратили внимание на принципиальную невозможность описания динамики природных трофических систем при помощи классических трофических функций, зависящих лишь от численности жертв, и заявили о необходимости ревизии теоретических моделей на основе использования трофической функции, аргументом которой является отношение численности жертв к численности хищников. Их работа стимулировала весьма плодотворную дискуссию в научной литературе о причинах взаимной интерференции хищников, проявляющейся как зависимость индивидуального рациона хищников от размера их популяции, о необходимости и способах включения эффекта интерференции в модели динамики популяций, связанных трофическими отношениями. Промежуточные итоги этой продолжающейся и сегодня дискуссии Ардити и Гинзбург подвели в своей книге, опубликованной в 2012 году. Мы представляем аналитический обзор работ, как сторонников, так и противников модели Ардити – Гинзбурга, и приводим результаты собственных исследований механизмов возникновения интерференции в непрерывных и индивидуально ориентированных пространственных моделях системы хищник – жертва.

Система хищник – жертва является биологическим объектом, при изучении которого успешно используются методы математического моделирования. Более того, началом почти столетней истории формирования и развития математической экологии как самостоятельной дисциплины принято считать публикацию работ Альфреда Лотки и Вито Вольтерра, независимо друг от друга получивших систематизированные результаты применения дифференциальных уравнений для моделирования популяционной динамики хищника и его жертвы. Сегодня едва ли можно найти учебник теоретической биологии, в котором не было бы главы, с той или иной степенью детальности представляющей основы теории трофических систем и сообществ, а также результаты исследования математических моделей этих объектов. Тем удивительнее может показаться факт, что единого подхода к моделированию систем хищник – жертва до сих пор не выработано. Проблема заключается в выборе так называемой трофической функции, определяющей величину индивидуального рациона хищника — количества жертв, в среднем потребляемых одним хищником в единицу времени.

Наибольшую популярность получили трофические функции К.С. Холлинга. Они не зависят от количества питающихся хищников, при этом монотонно возрастают и достигают насыщения с ростом популяции жертв, позволяя таким образом учесть ограниченность рациона хищника. Данные свойства хорошо согласуются с экспериментальными данными, полученными для небольших лабораторных систем. Однако Роже Ардити и Лев Гинзбург в статье (Arditi, Ginzburg 1989, J Theor Biol) обратили внимание на то, что попытки использования функций Холлинга в моделях, предназначенных для описания динамики природных трофических сообществ, оказываются несостоятельными. Авторы статьи сделали вывод, что снятие этого противоречия требует ревизии классической теории, предложив использовать трофические функции, аргументом которых является не абсолютная численность популяции жертв, а отношение численности жертв к численности хищников, характеризующее обеспеченность хищников добычей. Заметим, что по форме трофическая функция, предложенная Ардити и Гинбургом, совпадает с функцией Контуа, используемой в микробиологии для описания зависимости удельной скорости роста популяции бактерий от концентрации сахара в питательном растворе.

Дальнейшие исследования показали, что зависящая от отношения численностей популяций (ratio-dependent) функция Ардити – Гинзурга – Контуа позволяет наиболее простым образом учесть в модели хищник – жертва эффект влияния размера популяции хищников на их индивидуальный рацион. Данный эффект был впервые обнаружен экспериментально крупнейшим специалистом в экологии питания животных Виктором Сергеевичем Ивлевым, назвавшим его феноменом «осложнённых отношений конкуренции» питающихся животных. Позже, для этого эффекта Томас Парк ввёл термин «взаимная интерференция» ( mutual interference).

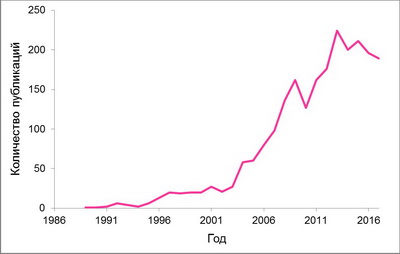

Согласно данным базы Scopus, на сегодняшний день статья Ардити и Гинзбурга процитирована 780 раз. Её публикация привлекла внимание других исследователей к проблеме адекватности модели хищник – жертва, положив начало многолетней дискуссии в научной литературе, в которой приняли участие теоретики, экспериментаторы, математики и полевые экологи, опубликовавшие более 2250 работ, внёсших вклад в развитие теории трофических отношений видов (рис. 1).

В представляемом нами аналитическом обзоре мы кратко касаемся наиболее важных на наш взгляд аспектов этой, продолжающейся по сей день дискуссии. В частности, рассматриваются вопросы, связанные с объяснением механизма возникновения интерференции хищников в природных экосистемах, с ролью пространственной неоднородности и поведения хищников, с трудностями идентификации альтернативных моделей трофических функций, с выбором трофической функции при построении математической модели конкретной трофической системы, с неоднозначностью природы и причин циклических колебаний систем хищник – жертва, а также с возможностью использования теоретических моделей хищник – жертва для решения прикладных задач биологического контроля вредных видов. Список цитируемых источников включает около полторы сотни работ, как зарубежных авторов, так и представителей русской школы теоретической биологии и математической экологии.

Популярные синопсисы