Последние выпуски

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

- Том 86, № 2. Май-июнь 2025

Аллопатрические виды хомячков теряют способность скрещиваться без помощи направленного отбора

Проведено исследование сформированности репродуктивных барьеров у аллопатрических пар видов хомячков. Показано, что накопление как пре-, так и постзиготической репродуктивной несовместимости может происходить в условиях аллопатрии. Наибольшую репродуктивную обособленность демонстрирует вид с наибольшим сроком отделения от остальных видов. Есть причины считать, что накопление репродуктивной несовместимости происходит постепенно, а вот признаков «усиления» различий, согласно правилу Добржанского, в зоне контакта не найдено.

Со времен установления господства биологической концепции вида ведутся попытки найти в природе ответ на вопрос: что же является пусковым механизмом видообразования. В теории так: при аллопатрическом видообразовании изначально возникает географический барьер для свободного обмена генетическим материалом между популяциями, а затем происходит накопление генетических различий между разделенными формами, что приводит к их генетической несовместимости. Согласно модели Добржанского–Мёллера, репродуктивная несовместимость, выраженная в количестве генетических различий, ответственных за несовместимость, должна нарастать пропорционально квадрату общего числа генетических различий, накопившихся между видами (популяциями). Этот тезис относительно недавно был проверен на практике и подтвержден на двух объектах — дрозофилах и растениях рода Solanum (см. на страницах «Элементов» заметку А. Маркова «Генетическая несовместимость нарастает по параболе» ). При повторной встрече разошедшихся форм теоретически возможно несколько сценариев. Одним из которых является, так называемое «усиление» различий, поддерживаемое отбором – такой сценарий известен как «правило Добржанского». Теории, хоть и красивые, а требуют фактического подтверждения (опровержения). Многие десятилетия биологи пытаются найти и показать реальные механизмы видообразования, описанные теоретически.

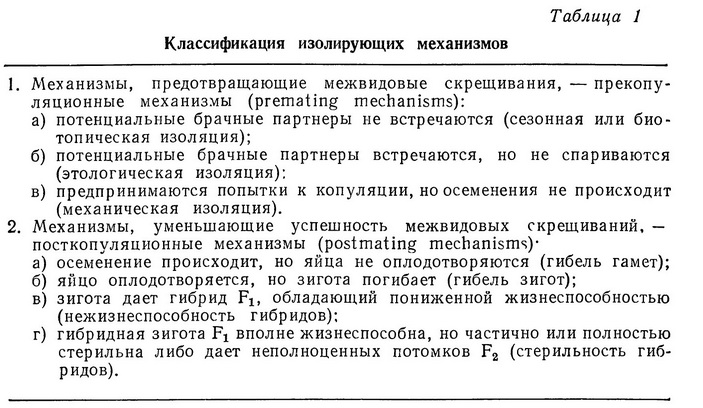

Группа ученых из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН взялась проследить процессы возникновения репродуктивной изоляции на аллопатрических (живущих на разных территориях) видах хомячков в связи с возрастом их дивергенции (расхождения). Идея, действительно, хороша. Имеются пары аллопатрических видов с известным временем дивергенции, стоит исследовать степень сформированности их репродуктивных барьеров в лаборатории и мы увидим картину соответствия теории и практики: в случае, если будет обнаружена связь «между временем дивергенции и степенью сформированности репродуктивных барьеров, то это подтвердит справедливость модели Добржанского–Мёллера. Более того, авторы предположили, что «доказательство действенности презиготических барьеров между аллопатрическими видами при имитации вторичного контакта (в лабораторных условиях) послужит аргументом в пользу того, что презиготические барьеры также эффективно формируются в условиях аллопатрии. » Здесь и далее в синопсисе используется авторское использование терминов презиготическая и постзиготическая изоляция (барьеры). Однако я (КП) вынуждена отметить, что в данной статье применение такой терминологии должно быть, на мой взгляд, разъяснено и подкорректировано. Дело в том, что авторы опираются на классификацию изолирующих барьеров Э. Майра (1970) , на которого ссылаются, перечисляя их (классификация Э. Майра приведена в таблице 1). При этом используют не аутентичные термины Э. Майра. Более того, отнесение авторами статьи пункта «неспособность сперматозоидов оплодотворить яйцеклетку» к постзиготическим просто ошибочно. Эта ошибка спровоцирована, очевидно, использованием не аутентичных терминов без пересмотра теоретической основы. Концепция изолирующих механизмов, предложенная Э. Майром (1948, 1970), подразумевает два разных класса изолирующих механизмов – предкопуляционные (прекопуляционные), которые предотвращают напрасную трату гамет, и «потому … влияние естественного отбора на них чрезвычайно эффективно; » и посткопуляционные, возникающие как побочный эффект (длительной) генетической изоляции популяций. Очевидно, что презиготические барьеры (термин, используемый авторами данной статьи) не полностью идентичны майровским прекопуляционным. Этот пункт несовпадения и есть «неспособность сперматозоидов оплодотворить яйцеклетку» – то, что происходит после копуляции, но не приводит к образованию зиготы (т.е. у Майра этот этап относится к посткопуляционным, но в терминологии относительно образования зиготы, барьер, конечно, презиготический) (об этом несоответствии можно прочесть в заметке В. Ведениной «Посткопуляционные, презиготические барьеры мешают близкородственным видам сверчков скрещиваться» ). Может ли на формирование этого этапа действовать отбор? Да, конечно, (запрета, как в случае с отбором на снижение приспособленности гибридов, нет), но велика и доля влияния накопленных генетических различий. Эти тонкости, конечно, в большинстве случаев остаются за скобками обсуждения и внимания, но в данном случае, на мой взгляд, обязательны как точность применения терминологии, так и обсуждение этого момента в применении к объектам исследований. Однако, поскольку гаметические барьеры не исследовали в данной работе, то в обсуждении результатов этот этап формирования репродуктивной изоляции остался за скобками.

Итак, в качестве исследуемых аллопатрических форм были взяты пары видов р. Phodopus – джунгарский хомячок (Phodopus sungorus) и хомячок Роборовского (P. roborovskii); джунгарский хомячок и хомячок Кэмпбелла (P. campbelli); эверсмановы хомячки из р. Allocricetulus – хомячок Эверсмана (A. eversmanni) и монгольский (A. curtatus); хомячки р. Cricetulus надвидового комплекса группы Cricetulus barabensis sensu lato – барабинский (кариоформа “barabensis”) и китайский (кариоформа “griseus”) (Таблица 2). Родственные взаимоотношения и время дивергенции видов в подсемействе Cricetinae приняты по молекулярно-генетическому исследованию Ноймана с соавторами (Neumann at al., 2006). Степень сформированности репродуктивных барьеров изучали в ходе лабораторных тестов (таблица 2).

Эксперименты по проверке сформированности презиготической (в данном случае, прекопуляционной) изоляции. Поскольку у млекопитающих при выборе партнера принципиально важной является способность различать запахи своего и чужого, то тестировали именно эту способность в трех типах экспериментов:

1. Регистрация продолжительности исследования одновременно предъявляемых запаховых стимулов;

2. Регистрация поведенческих ответов на разные запаховые стимулы;

3. Регистрация гормонального ответа самцов на запах самок в эструсе (т.е. в состоянии готовности к спариванию).

Запаховый стимул в виде мочи самок (либо в период готовности к спариванию – третий вариант экспериментов, либо вне этого периода – два других варианта экспериментов) предъявлялся самцам исследуемых пар видов.

Всем, у кого есть домашние питомцы известно, что запаховые метки сородичей интересуют их гораздо в большей степени, чем другие, хотя, конечно, их мир во многом и состоит из запахов. Хомячки не исключение. В экспериментах первого типа было показано, что наибольшее время самцы затрачивают на «изучение» мочи самок своего вида, а на след «чужой» самки затрачивается меньший промежуток времени. Оказалось, что исследуемые пары не только соответствуют этому тривиальному ходу событий, но обнаружилось, что у трех видов р. Phodopus промежуток времени, затрачиваемый на изучение запаха «чужой» самки, уменьшается в соответствии со временем филогенетического расхождения видов, т.е. запах более "далекого" родственника менее интересен, чем ближайшего.

Поведенческие тесты выявили разнообразие реакций на запах самок. Так, например, китайские и барабинские хомячки достоверно больше копали и принюхивались в ответ на внесение на территорию открытого поля мочи своей самки, а самцы монгольского хомячка в аналогичных тестах не показали достоверных поведенческих различий.

Разнятся и гормональные реакции самцов разных видов в сходных экспериментальных ситуациях. Среди хомячков р. Phodopus только самцы хомячка Роборовского демонстрировали повышение уровня кортизола в ответ на предъявление мочи и мечение средне-брюшной железой самок своего вида во все сезоны. У джунгарского и китайского хомячков достоверное повышение уровня кортизола в ответ на предъявление данных стимулов наблюдалось только летом. У хомячков Кэмпбелла, монгольского и барабинского повышения уровня кортизола на запахи своих самок вообще не отмечалось.

При этом, избирательного выбора запаха только «своих» эстральных самок ни у одного из исследованных видов не наблюдалось.

Эксперименты по проверке сформированности постзиготической (посткопуляционной) изоляции. Этот этап лабораторных работ представляет собой получение межвидовых гибридов F1 от исследуемых пар хомячков, а также от возвратных скрещиваний. В некоторых случаях исследователи выявляли физиологические причины (частичной) репродуктивной постзиготической несовместимости.

Во всех парах удалось получить гибридное потомство, однако самцы первого поколения гибридов оказались либо стерильными, либо частично стерильными. Самки джунгарского хомячка часто гибли во время беременности гибридным потомством от самцов хомячка Кэмпбэлла из-за слишком крупных эмбрионов (см. Таблицу 2).

За время, прошедшее после дивергенции, у исследуемых пар видов хомячков сформировались биотопические предпочтения, а также неполная презиготическая изоляция и почти сформировалась постзиготическая. Можно констатировать, что практически полностью сформированы постзиготические барьеры – разная степень стерильности самцов, невынашивание самками беременности от гетероспецифичного самца и частично сформированные, зависимые от времени филогенетического возраста презиготические барьеры выявлены у видов, время разделения которых наибольшее. Наличия «усиления» различий в зоне вторичного контакта, в случае с хомячками Кэмпбэлла и Роборовского, не выявлено. Очевидно, что пассивное накопление различий в ходе аллопатрии у изученных пар видов хомячков вполне достаточно для формирования репродуктивной изоляции видов и без дополнительных эволюционных механизмов.

Про начальные этапы видообразования читайте также:

В.А. Лухтанов «Правило Добржанского и видообразование путем усиления презиготической репродуктивной изоляции в зоне вторичного контакта популяций», Журнал общей биологии, Том 71, № 5, 2010. (синопсис: «О том, как встреча после разлуки завершает видообразование»)

В.С. Фридман «Что не так с "совершенствованием изолирующих механизмов" (и его частным случаем в виде "усиления", reinforcement)?» Журнал общей биологии, Том 75, № 4, 2014. (синопсис: «Формирование изолирующих механизмов от А. Уоллеса до наших дней: а воз и ныне там?»)

А. Марков «Генетическая несовместимость нарастает по параболе», «Элементы», 26.09.2010.

А. Марков «Несовместимые гены у представителей одного и того же вида оказались обычным явлением», «Элементы», 10.12.2013.

Популярные синопсисы