«Стресс, боль и опиоиды». Глава из книги

Глава 4. Как измерить стресс

Очевидно, что для детального изучения причин и механизмов развития стресса нужны достаточно надежные измерительные инструменты. Если мы что-то измеряем, то есть сравниваем с эталоном, мы получаем возможность сопоставлять наши данные с результатами измерений в других лабораториях. Мы можем оценить правильность выбранных нами подходов к измерениям, найти закономерности в тех процессах, которые исследуем.

Тысячу раз прав был непреклонный Галилео Галилей, провозгласивший: «Задача любой науки — измерить все измеряемое и сделать измеряемым все остальное».

Поэтому с первых дней формирования науки о стрессе исследователи искали и находили методы его измерения. На начальных этапах это были патоморфологические подходы. Сами подумайте, как в 30-х годах прошлого века можно было измерить степень гипертрофии надпочечников, инволюции тимуса и выраженность язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки у лабораторных крыс? Правильно, только на вскрытии. Это сегодня мы имеем огромное множество точных и относительно неинвазивных (то есть без взрезания кожных покровов) методов, начиная от электрофизиологических подходов и УЗИ и заканчивая различными вариантами томографии. К морфологическим подходам можно отнести и различные исследования показателей состава крови, ведь количество и активность, например, лейкоцитов закономерно меняются в течение стресса.

Очень скоро, еще до начала Второй мировой войны, для изучения стресса стали применять биохимические и эндокринологические методы. Очевидно, что стресс сильно и закономерно влияет на обмен веществ в организме, поэтому динамика различных биохимических параметров является хорошим подспорьем для его исследования.

Еще более информативными оказались изменения активности эндокринной системы. В конце концов, три главные системы управления организмом при стрессе являются нейроэндокринными, поэтому измерения уровней адреналина и норадреналина, кортизола, АКТГ и кортиколиберина включались в арсенал методов изучения стресса по мере формирования этих методов. Особняком стоит измерение уровня активности ЭОС. Как я уже говорил, исследователи и практики в этой области уже полвека с завидным упрямством игнорируют устойчивые знания о ведущей роли древнейшей регуляторной системы в стрессе.

Надо сказать, что сегодня аналитические возможности биохимии, молекулярной биологии и эндокринологии несопоставимо богаче тех ресурсов, которыми располагала наука в период формирования теории стресса. Но у всех этих подходов есть существенный недостаток: они, если и позволяют констатировать наличие стресса, не способны с необходимой точностью зафиксировать момент его наступления, что зачастую мешает установить его причину. Это не так важно в лабораторных экспериментах, где стрессогенные воздействия заложены в сам сценарий эксперимента. Но это становится серьезным препятствием, если мы ставим перед собой задачу исследовать стресс в условиях естественной деятельности человека.

Казалось бы, а есть ли в этом такая уж настоятельная необходимость? В лаборатории мы можем обвешать животное массой датчиков, взять из его тела нужное количество разнообразного биологического материала и провести посмертное детальное исследование тканей его тела. Проблема в том, что мы не можем уверенно констатировать наличие стресса у лабораторного животного (будь то мыши, крысы, кролики или страусы), если только не нанесем ему повреждения. А это уже этическая проблема.

Есть всего несколько поведенческих методик, которые позиционируются как стрессогенные. Например, водный лабиринт Морриса. Он традиционно используется для изучения механизмов пространственного обучения и памяти, но с небольшими модификациями применяется и в исследовании стресса. Самая простая модификация: сделать воду холодной — вот вам и стресс.

Есть так называемая фрустрационная модель, в которой голодная крыса при каждом прикосновении к кормушке с едой получает чувствительный удар током.

Есть модель «коммунальной квартиры», в которой на четырех крыс приходится три тесные камеры с узкими коридорами между ними. Бедные крысы живут в перманентном скандале, потому что занять камеру можно, только изгнав оттуда прежнего обитателя, который пойдет по коридору выгонять следующего.

Да, в этих моделях в итоге проявляются классические стресс-индуцированные повреждения: и гипертрофия надпочечников, и инволюция тимуса с нарушениями иммунитета, и язвы желудка и тонкого кишечника, и даже инфаркты и инсульты. Но на человеческий опыт эти результаты можно перенести только с большими оговорками.

Есть ли выход из этой ситуации? Безусловно. Сегодня технические возможности позволяют закреплять на теле человека миниатюрные датчики, не мешающие движениям и позволяющие регистрировать текущие показатели его жизнедеятельности. Они довольно популярны среди любителей фитнеса. Это и колечки на палец, и браслеты, и майки со вшитыми датчиками. Такие устройства позволяют регистрировать показатели дыхания, пульса, локализацию человека, количество пройденных шагов и даже количество израсходованных калорий.

Надо честно признаться, что в большинстве своем это откровенные игрушки для наивных пользователей, создаваемые и продаваемые по принципу: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Понятно, что для изучения стресса такие устройства не годятся.

Но выпускаются и более серьезные приборы, позволяющие получать точную информацию о функциональном состоянии человека. Это, например, датчики, регистрирующие показатели электрокардиограммы, то есть электрической активности сердца. Принципиально важной является возможность получения от таких датчиков регулярной оцифрованной информации, которую можно подвергать экспресс-обработке.

Лет десять назад именно их возможности были использованы для создания диагностической технологии событийно-связанной телеметрии ритма сердца. Работа осуществлялась в Нижегородском государственном университете и Нижегородской медицинской академии под руководством Софьи Александровны Полевой.

Чтобы понять суть технологии, нужно в двух словах коснуться особенностей работы нашего сердца (рис. 11).

Рис. 11. Особенности механизма автоматии сердечной деятельности (слева) и управления работой сердца со стороны симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы и гуморальных механизмов (справа)

Прежде всего следует помнить, что сердце не просто насос, а очень умный насос. Он может работать вполне самостоятельно, даже за пределами тела. То, что это так, хорошо видно на примере рыб или лягушек (мы помним это еще из школьной программы). Но и человеческое сердце способно долго жить вне организма хозяина, лишь бы созданы были необходимые условия: стабильная температура, снабжение кислородом и питательными веществами и так далее. Именно на этой способности сердца к автоматии основано создание своеобразных трансплантационных банков сердец, в которых эти живые насосы дожидаются новых хозяев, когда прежних уже успели похоронить и оплакать.

Как же обеспечивается эта автоматия? За счет собственной «нервной системы» сердца. Кавычки здесь не случайны: проводящую импульсы систему сердца нельзя считать истинно нервной, это ее функциональный аналог. Напомню, что сердце у нас расположено «вверх ногами» — верхушка снизу, а основание наверху. У основания сердца, там, где в его правое предсердие впадают две самые большие в организме — полые — вены, расположен «головной мозг» насоса: синоатриальный узел. Для специалистов название вполне говорящее: «сино-» — потому что расположен в районе впадения вен в сердце, рядом с венозным синусом, «

Синоатриальный узел — главный управленец сердечной автоматии. Именно он задает сердцу среднестатистический ритм сокращений: 60–90 ударов в минуту. От него сигнал поступает на миокард (буквально «сердечную мышцу») предсердий и оттуда на атриовентрикулярный узел, находящийся на границе предсердия и желудочка. В нормальных условиях этот узел является ретранслятором сигналов от синоатриального узла, но при повреждении главного управленца может попытаться заменить его. Правда, здесь он не очень преуспевает: частота навязываемых им сокращений сердца колеблется в пределах 40–60 ударов в минуту.

Дальше по межжелудочковой перегородке управляющий сигнал транслируется по пучку Гиса и распространяется по всему миокарду желудочков. Повторю еще раз: сердце — полный автомат, работающий в устойчивом стационарном режиме. Но когда этот автоматизированный насос оказывается в живом теле, его самостоятельности становится недостаточно.

Представьте только, что ваше сердце бьется одинаково и когда вы сладко спите, и во время утренней пробежки, и при погоне за автобусом, и при встрече с любимым человеком, и при беседе с «вышесидящим» товарищем (в современном мире, как вы понимаете, уж лучше три раза сбегать за автобусом). Как говорится, с этим не живут.

Между прочим, это не шутка: если сердце человека бьется как метроном (или пламенный мотор, не дай бог), такому человеку как можно скорее надо двигаться к кардиологу, а то и сразу в реанимацию. Идеально ровный (ригидный) ритм сердца свидетельствует о полном исчерпании адаптационных ресурсов, и любая дополнительная нагрузка может стать фатальной.

Мы на своем опыте знаем, что сердце иногда колотится чуть ли не в горле, иногда падает в пятки, иногда сладко ноет, иногда щемит... Это не болезнь, это как раз норма. Умный у нас насос-то. Он перестраивает свою работу под конкретные требования организма, связанные с возникшими или планируемыми нагрузками. Только надо понимать, что перестройка эта идет не во внутренней системе сердечной автоматии, а по командам сверху, от настоящего мозга.

Байки о загадочных 5, 7 или 10 % нейронов, которые мозг якобы использует в течение нашей жизни, давно стали объектом для жестоких и не всегда приличных шуток. Бездельничающий нейрон — это вначале голодный нейрон, а вскоре уже просто мертвый нейрон, потому что в мозгу все жестко: кто не работает, тот не ест.

Мозг не зря ест свой хлеб, поглощая более трети вырабатываемой в организме энергии. Огромная часть его вычислительных мощностей тратится на непрерывное отслеживание работы всех наших систем жизнеобеспечения и внесение коррективов в их работу — это вегетативная регуляция. Существенно меньше приходится на управление поведением. Но и здесь подавляющая часть оставшейся доли энергии используется для обеспечения стереотипных, автоматизированных форм поведения. И только малые крохи мозг тратит на то, что мы гордо называем сознанием.

Так что не до сердца нашему сознанию — ему есть о чем подумать. А управлением сердечной деятельностью занимается вегетативная нервная система: ее симпатическое, активирующее звено и парасимпатическое, тормозящее (см. рис. 11). Посильную помощь ей оказывает гуморальная регуляция, то есть регуляция с помощью всевозможных классических гормонов, гистогормонов, электролитов и так далее.

В результате работа сердца постоянно подстраивается под текущие проблемы, возникающие в реальной жизни и требующие изменений режима его работы. Следовательно, возможно решение обратной задачи: по изменениям режимов работы сердца можно оценивать динамику управления его работой. Самым удобным на сегодняшний день приемом оказалась регистрация изменений ритма сердечных сокращений. Теоретически это возможно по банальному измерению пульса (пульсограмме). Но результаты получаются очень расплывчатыми и ненадежными, ведь в формирование пульсограммы вмешивается и активность процессов, обеспечивающих регуляцию тонуса сосудов, прежде всего артерий.

Поэтому существенно более точным оказывается метод, основанный на регистрации динамики показателей электрической активности сердца, конкретнее — динамики интервалов между R-зубцами электрокардиограммы (ЭКГ). Чтобы понять принцип этого метода, давайте обратимся к очередной иллюстрации (рис. 12).

Рис. 12. С помощью компьютерной графики сымитированы два кардиоцикла реальной ЭКГ (А) и основные принципы регистрации, обработки и интерпретации динамики интервалов между R-зубцами (Б)

Электрокардиограмма позволяет зарегистрировать распространение электрического возбуждения по сердцу в течение каждого сердечного цикла: сокращение — расслабление. Принято считать, что зубец P характеризует возбуждение в предсердиях, комплекс QRS соответствует проведению возбуждения по миокарду желудочков, а зубец T называют гипоксическим зубцом, потому что по времени он приходится на период расслабления сердечной мышцы и в некоторой степени свидетельствует об уровне «кислородного голодания» миокарда. Форма, длительность и амплитуда (то есть вольтаж — ведь мы меряем электрические потенциалы) каждого элемента кардиограммы имеют для кардиолога диагностическое значение. Но для нас сейчас интерес представляет самый высокоамлитудный зубец R.

Из-за его существенно большей, чем у других зубцов, амплитуды довольно несложно «научить» современные компьютеризированные приборы выделять его из общей массы. В результате мы получаем возможность с высокой точностью регистрировать моменты возникновения R-зубцов и, соответственно, интервалы времени между ними.

Василий Парин

Еще в середине прошлого века выяснилось, что изменения этих интервалов подчиняются определенным «волновым» закономерностям: при аккуратном анализе можно обнаружить несколько видов колебаний с различными частотными характеристиками. На рис. 12 я постарался продемонстрировать это: если перевести длительность R-R-интервалов (слева внизу) в графическую форму в виде столбиков (внизу справа), можно увидеть, что формируются высокочастотные (HF), низкочастотные (LF) и очень низкочастотные (VLF) спектральные характеристики вариабельности ритма сердца. Эти устойчивые закономерности очень пригодились на старте космической эры, когда возникла необходимость в относительно простом, но максимально информативном методе, позволяющем оценивать состояние космонавта на орбите.

Решающий вклад в это достижение внесли Василий Васильевич Парин и Роман Маркович Баевский. В исследованиях на животных было показано, что HF характеризует прежде всего активность парасимпатического контура регуляции ритма сердца, LF — симпатического, а VLF — гуморального. Тем самым был получен компактный инструментарий для текущего мониторинга функционального состояния.

Роман Баевский

За прошедшие шесть десятков лет метод совершенствовался, распространялся все шире, но постоянно сталкивался с ограничением: из-за громоздкости регистрирующей аппаратуры применять его удавалось только в условиях ограниченного объема — в лаборатории, в кабине космического корабля и так далее. В начале нынешнего века стали появляться миниатюрные («носимые») датчики, не мешающие движениям, и удобные средства беспроводной доставки сигнала. В результате метод обрел второе рождение.

Как я уже упоминал, в Нижнем Новгороде была создана технология событийно-связанной телеметрии ритма сердца, которая позволила регистрировать и в режиме реального времени анализировать кардиоритмограммы в самых разных условиях. Ее стали использовать во время спортивных состязаний, при управлении автомобилем на полигоне и на городских улицах, при работе в различных экстремальных условиях (переводчики-синхронисты, спасатели, монтажники-высотники, пожарные).

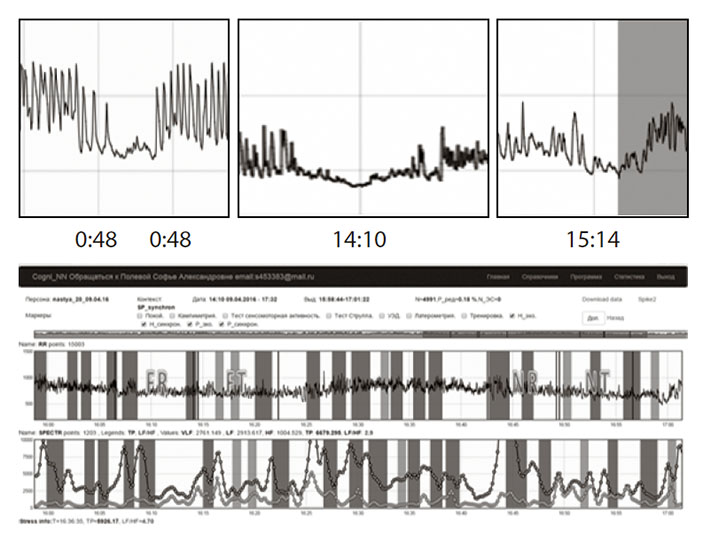

Суть мобильной технологии заключается в возможности одновременной регистрации и обработки вариабельности ритма сердца и предъявлении набора компьютеризированных когнитивных тестов (рис. 13).

Рис. 13. Обобщенная схема технологии событийно-связанной телеметрии ритма сердца. StressMonitor обеспечивает регистрацию и экспресс-обработку показателей вариабельности сердечного ритма. Веб-платформа ApWay позволяет синхронно проводить когнитивную диагностику

Эта тема увлекательна сама по себе, но для нас сейчас интересна именно диагностика стресса. Она основана на наших знаниях о базовых механизмах формирования стресса. Когда на первой стадии стресса резко активизируется симпатоадреналовая система, это должно проявляться в значительном укорочении R-R-интервалов и, соответственно, в росте индекса вегетативного баланса (соотношения LF/HF).

С другой стороны, активизация эндогенной опиоидной системы благодаря ее минимизирующим свойствам должна приводить к выраженной ригидизации сердечного ритма и уменьшению адаптивных возможностей вегетативной регуляции, что не может не привести к падению показателя общей мощности спектра вариабельности ритма ТР, который отражает адаптационный потенциал (рис. 14).

Рис. 14. Результаты измерений, полученные с помощью технологии событийно-связанной телеметрии ритма сердца в различных стрессовых ситуациях. Вверху — конкретные примеры стрессовых изменений R-R-интервалов. Внизу — непрерывная запись кардиоритмограммы во время синхронного перевода с результатами ее статистической обработки в режиме реального времени (две самые нижние кривые)

При сопоставлении данных измерений с зафиксированными с помощью синхронной видеозаписи конкретными стрессогенными событиями эти теоретические положения полностью подтвердились. Таким образом, удалось обнаружить надежные маркеры начала стресса, причем точность измерения оказалась очень высока: ошибки не превышали 10 секунд. Надо признать, что на сегодняшний день это рекордная точность.

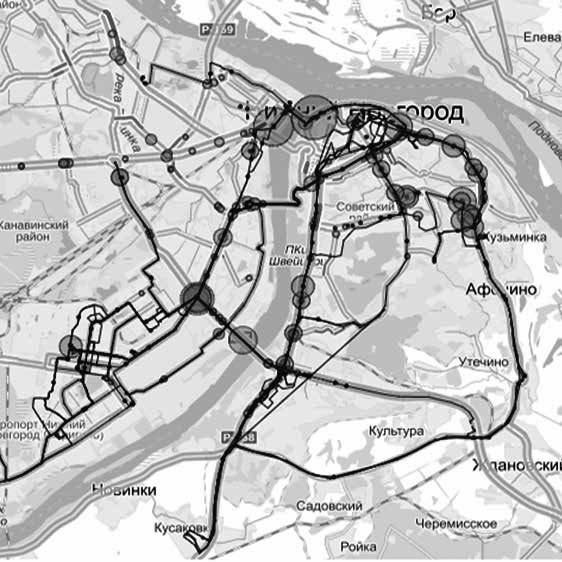

Примером исследований, проведенных с помощью этой технологии, стала стресс-карта улиц города Нижнего Новгорода (рис. 15).

Рис. 15. StressMap — карта стрессогенных зон городской инфраструктуры, полученная с помощью метода событийно-связанной телеметрии ритма сердца

На протяжении нескольких недель водители автобусов и маршруток колесили по городу в наших датчиках. В результате обработки получаемых с маршрутов данных удалось построить карту тех локусов инфраструктуры города-миллионника, где водители чаще всего испытывают стресс.