«От двух до...». Глава из книги

Первое издание этой книги Дмитрия Борисовича Зимина, вышедшее в 2007 году, называлось «От двух до 72». Но жизнь продолжалась, происходило много событий, увы, далеко не всегда приятных, и в 2020 году вышло новое издание книги, исправленное и расширенное, — «От двух до...», с открытым финалом. И как же страшно осознавать, что теперь мы знаем, что скрывается за этим многоточием!

Когда год назад мы выбирали, какой фрагмент из книги опубликовать, мы попросили главу «Как закрывался фонд „Династия“», но Дмитрий Борисович отказался. Остановились тогда на более нейтральной главе.

Редакция «Элементов»

22.12.2021

Глава 4. Работа в МАИ. Как я стал антеннщиком. Мои учителя

Заглядываю в колодец памяти глубиной заметно больше полувека. Стал вспоминать, каким образом я, в юности заядлый радиолюбитель, стал антеннщиком? Ведь согласитесь, понятно, почему мальчишка становится радиолюбителем, в особенности в те годы тотального дефицита, романтики той радиотехники на дискретных элементах, когда, вооружившись паяльником и деталями со знаменитой радиобарахолки Коптевского рынка, можно было конкурировать с промышленными образцами бытовой радиотехники. В особенности в условиях, когда эти промышленные образцы практически отсутствовали. Нет, пардон, было довольно много трофейной немецкой радиотехники. Были школьники, увлеченные физикой и даже рассуждавшие об электродинамике движущихся сред и идеализме известного исследователя этой электродинамики. Но о мальчишках, увлеченных антенной техникой, слышать не приходилось.

Мой путь в славную семью антеннщиков начинался в студенческие годы со страстного желания заработать денег на мотоцикл. На помощь родственников рассчитывать не приходилось. Это желание привело меня, студента четвертого курса радиофакультета МАИ, на должность лаборанта-совместителя на кафедру М. С. Неймана «Радиопередающие и антенно-фидерные устройства». Вообще-то я хотел устроиться на кафедру приемников, более близкую моему радиолюбительству, но там вакансий не было. (Замечу, что при всей пользе детско-юношеских технических увлечений, их продолжение во взрослой жизни может способствовать ее примитивизации.) Итак, первый шаг на пути к антеннам сделан! А год это был, кажется, 1955-й. (Здесь и в дальнейшем ошибку в ± 1 год прошу считать простительной.)

Второй шаг в мир техники СВЧ и антенн обязан моему неумению чертить и рисовать и, следовательно, отвращению к этим предметам. Поэтому, когда замаячила возможность заменить стандартный курсовой проект по антеннам, в котором неизбежна большая чертежная работа, на курсовую работу, в которой превалируют расчеты и теоретические изыскания, я добился права на такую замену. Эта курсовая работа была посвящена теории и расчету антенны «волновой канал». Расчет таких антенн, содержащих несколько взаимосвязанных активных и пассивных вибраторов, — задача не простая, и «погонять икса» в этой работе (компьютеров тогда не было) мне понравилось. Моим руководителем курсовой работы оказался молодой преподаватель кафедры и аспирант Альбин Ардабьевский. Его я считаю своим первым руководителем своей инженерной специализации. Он остался моим руководителем и преддипломной практики и дипломной работы, которые проходили в антенном отделе НИИ-17 (теперь — концерн «Вега»), куда я буду вскоре распределен на работу. Теперь адрес этого НИИ можно найти в интернете — Кутузовский проспект, 34, рядом с метро «Кутузовский проспект». А тогда это было очень, очень секретное предприятие. Сейчас перед зданием — памятник знаменитой летчице Валентине Гризодубовой. В те времена она была начальником летно-испытательной базы (ЛИБ) института вблизи станции Суково Киевской ж. д. Много позже станция была переименована в «Солнечное», нарушив рифму в объявлениях остановок «Суково... Внуково»

Заметную часть своего дипломного времени я провел на антенном полигоне, который являлся частью этой летно-испытательной базы.

На полигон мы ездили с Киевского вокзала до станции Суково, а далее пешочком через какую-то речушку, по мостику «имени Гризодубовой», названного молодым народом так потому, что пройти по нему солидным людям соответствующей комплекции, типа гризодубовской в те годы, было вряд ли возможно. Далее — проходная, аэродром и несколько зданий на краю аэродрома. Одно из этих зданий являло собой четырехгранную башенку с радиопрозрачными окнами на каждой грани. Внутри здания, перед окнами, на поворотных устройствах располагались исследуемые антенны. Всего четыре рабочих места. Одно из них мое.

Намеки на описание этого аэродрома я нашел потом в одном из рассказов Марка Галлая. Этот удивительный человек — участник войны, Герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, в последние годы жизни Сталина, когда бушевала антисемитская кампания, был за свою национальность уволен из авиации, одно время оказался безработным, и лишь смелый и порядочный человек — Валентина Гризодубова «пробила» ему приглашение на свой полигон, на котором испытывались не самолеты, а радиоприборы. Но выбирать летчику-испытателю Марку Галлаю не приходилось. Позже он стал популярным писателем. Его рассказы читались запоем. Почитайте в интернете его рассказы, узнайте его интересную и героическую судьбу, не пожалеете.

Спустя десятки лет, пенсионером, когда я захотел повидать места начала своей инженерной деятельности, то не смог найти в Солнцеве даже намека на бывший здесь когда-то аэродром.

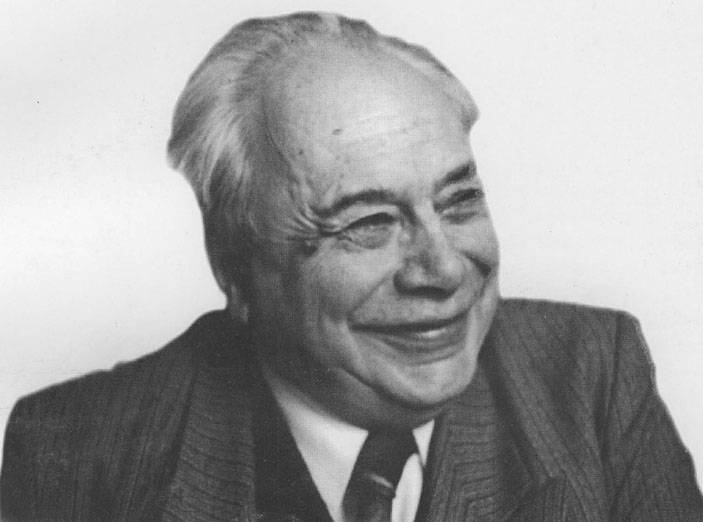

Лев Николаевич Дерюгин

Во время диплома я был представлен двум молодым докторантам, сыгравшим потом заметную роль в моей судьбе. В НИИ-17 это Лев Давыдович Бахрах, а в МАИ — Лев Николаевич Дерюгин. Эти два докторанта, ставшие впоследствии известными учеными, руководителями крупных научных коллективов, были, оказывается, друзьями еще со школьных лет, одноклассниками. Дерюгин был потом моим научным руководителем кандидатской диссертации, а Бахрах — дважды оппонентом — на кандидатской и докторской диссертациях. (Приводимые здесь фото относятся к куда более позднему времени.)

...Много-много лет спустя, на вечере памяти Дерюгина, я услышал от Бахраха воспоминания об их поступлении в какой-то предвоенный год в Московский университет, который тогда носил имя не Ломоносова, а Покровского. В этот же год на физфак МГУ поступили такие впоследствии знаменитости, как Андрей Сахаров и некоторые другие, чуть менее известные. Например, Михаил Левин (помните «граничные условия Леонтовича — Левина» в электродинамике? Так это тот самый Левин. Я часто встречал его потом в РТИ Минца, где он работал начальником лаборатории в теоротделе).

Лев Давыдович Бахрах

Год поступления этого созвездия в МГУ пришелся на тот краткий период, когда ребят перестали забирать в армию сразу после окончания школы и одновременно был резко ослаблен социальный фильтр для абитуриентов («высшее образование для детей рабочих и крестьян»). Так что им (и нам) повезло.

К началу 1957 года дипломная работа была завершена, и я был допущен к защите на кафедре профессора М. С. Неймана.

На защите и началась цепочка моих глупых поступков, которые могли здорово испортить мою жизнь.

Михаил Самойлович Нейман

Сразу после защиты меня подозвал М. С. Нейман и предложил остаться работать инженером в лаборатории при кафедре. Как я узнал позднее, при кафедрах некоторых крупных ученых было решено организовать «проблемные лаборатории». Такая лаборатория планировалась и при кафедре М. С. Неймана. Там должны были вести научную работу преподаватели, а также несколько штатных инженеров и лаборантов. Были выделены уже какие-то бюджетные штаты, но ни одного сотрудника еще не было.

Почему место в лаборатории было предложено мне? Дело, видимо, было в том, что мой диплом, как и диссертация научного руководителя Альбина Ардабьевского, были посвящены исследованию волноводов с поверхностными волнами и их применению в антеннах, что считалось тогда одним из новых направлений СВЧ-техники (прости, читатель, кто не по этому делу; пропустите). А одним из направлений работ лаборатории Нейман, как я узнал потом, собирался назвать «проблема поверхностных волн». Мой диплом был единственным в том году на близкую тематику. Поэтому, видимо, Нейман и предложил мне стать первым штатным инженером-исследователем «Проблемной лаборатории», взяв на себя изменение моего распределения.

А я отказался!!

Более того, во мне взыграли воспоминания о романтике радиолюбительства школьных лет — радиолампы, паяльник... И я пошел работать в НИИ-17, причем попросился не в антенный отдел (?!), где делал диплом, а в схемотехнический отдел, руководимый Петром Осиповичем Салгаником. (Последний стал потом известным главным конструктором авиационных радиолокаторов, в том числе радиолокаторов с синтезированной апертурой.)

Мне хватило двух недель, чтобы понять свою ошибку — эта схемотехника была теперь абсолютно не моя. Да и паять я, оказывается, не умел. На мой неаккуратный, аляповатый монтаж было страшно смотреть. В особенности по сравнению с работой техников-монтажников за соседним столом, совсем не умученных высшим образованием. И не делавших самодельных телевизоров.

На работу я стал ходить как на каторгу.

Низкий поклон, громадное спасибо Нейману и Салганику, которые помогли исправить ошибку молодости. Первый повторил официальное приглашение на работу в МАИ, а второй дал согласие отпустить молодого специалиста.

И вот я в МАИ — инженером «проблемной лаборатории» при кафедре М. С. Неймана.

Вот мое фото 1958 года со знаком выпускника МАИ и комсомольским значком, который я ранее редко когда носил.

Тогда, в самом начале моей трудовой деятельности партком факультета предложил мне, беспартийному, между прочим, побыть годик секретарем комсомольской организации радиофакультета. Я, только что принятый на работу молодой специалист, отказаться, разумеется, не мог.

В целом эти шесть лет работы в МАИ, первые научные исследования и публикации, вспоминаю с благодарностью к судьбе и профессору Л. Н. Дерюгину, под руководством которого я весной 1963 года завершил и защитил кандидатскую диссертацию...

МАИ. Радиофакультет