«Путешествие по миру медицины». Глава из книги

Маршрут 3. Двуглавая клиника

Читатель узнает о двух основополагающих направлениях клинической медицины — терапии и хирургии, вокруг которых формируются остальные клинические специальности; убедится в том, что чудесные руки врача могут спасти жизнь даже в безнадёжной ситуации; увидит, какие безграничные возможности открываются для хирургов в эру высоких технологий; посетит Цюрих, Болонью, Берн, Валенсию, Париж, прокатится в Кейптаун, Хартфорд и Чикаго, заглянет в Вену и Прагу, а потом вернётся в Москву и Санкт-Петербург.

Моя милая Джулия!

Ты обратилась ко мне по-испански, и я отвечу тебе тоже по-испански: буэнос ночес (доброй ночи)!

Моё письмо (а значит, и новый маршрут) в путеводителе имеет номер 3. А раз это третий маршрут, то понятно, чему он будет посвящён. Конечно же клинической медицине! Ведь именно на третьем курсе студенты-медики приходят в клиники и начинают изучать конкретные клинические дисциплины. И первые две кафедры, которые встречают их в медицинском госпитале, — это кафедры пропедевтической терапии и пропедевтической хирургии.

Пропедевтика (от греческого propaidéuō — предварительно обучаю) — это введение в науку, предварительный курс, изложенный в сжатой и простой форме. Так вот, из курса пропедевтики будущий врач впервые узнаёт, что все методы лечения, применяемые в клинической медицине, можно разделить на две большие группы: терапевтические и хирургические. Терапия и хирургия — термины греческого происхождения. В этих названиях заключена тактика двух подходов к борьбе с болезнями. Терапия (от греческого therapeia — забота, уход, лечение) — это лечение «без рук», то есть лекарственная терапия, физиотерапия, общение с больными, внушение, психотерапия. Хирургия (от греческого cheir — рука, ergon — работа) — медицинское рукоделие, прямое воздействие на патологический процесс путём удаления заболевшего органа. Например, холецистэктомия — удаление желчного пузыря при желчнокаменной болезни. Или восстановление повреждённых тканей, реконструктивная хирургия — например, замена клапанов сердца при пороке, улучшение проходимости крови по сосудам при атеросклерозе артерий и т. п.

История развития терапии и хирургии как основополагающих медицинских направлений богата именами и событиями. Зарождение терапии возникло в эпоху неандертальцев и связано изначально с использованием древними людьми лекарственных растений, а возможно, и средств животного происхождения (например, животного жира), с применением таких природных факторов, как минеральные воды и лечебные грязи. С появлением и развитием первобытной общины лечебные функции начали концентрироваться в руках служителей культа, а в эпоху древних цивилизаций стали делом профессиональных врачевателей, нередко сосуществовавших с врачами-жрецами. Примитивное лечение в те времена преследовало задачу облегчить страдания больного или раненого — прежде всего устранить боль и другие неприятные ощущения, а также прекратить воздействие факторов, поддерживающих болезнь. Таким образом, уже тогда закладывались принципы симптоматической и патогенетической терапии. Программным для целителей (и актуальным до сих пор) было изречение Авла Корнелия Цельса — древнеримского учёного-энциклопедиста: «Не то интересно, что причиняет болезнь, а то, что устраняет её».

В лице Гиппократа эмпирическая (основанная на опытах) медицина древних достигла своей вершины. Гиппократ впервые сформулировал основной принцип лечения — Nonnocere! («Не навреди!»). До сих пор в клинической медицине используются его методы наблюдения. Так, часто употребляется выражение facies hippocratica («маска Гиппократа»), означающее лицо тяжелобольного человека с заострёнными чертами и сероватым оттенком кожи. Также врачи пользуются определениями темпераментов человека, предложенными Гиппократом: сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик.

Терапия и хирургия — базовые медицинские направления, и из них выделились различные медицинские дисциплины. Из терапии, например, психиатрия, инфекционные болезни, гастроэнтерология, эндокринология. Из хирургии — акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, урология, офтальмология, оториноларингология, онкология и другие. Благодаря прогрессу технологий возникли такие специальности, как кардиохирургия, торакальная хирургия, сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия, нейрохирургия, детская хирургия, гнойная хирургия. Сейчас мы наблюдаем бурный расцвет высокотехнологичных хирургических методов диагностики и лечения. К ним можно отнести эндоваскулярную и эндоскопическую хирургию, микрохирургию, пластическую хирургию, криохирургию, лазерную хирургию.

Во многих отраслях медицины сегодня грань между консервативным (терапевтическим) и оперативным (хирургическим) способами лечения стирается. Теперь ряд заболеваний можно лечить как консервативно, так и оперативно. Ишемическая болезнь сердца, например, до определённой стадии с успехом лечится лекарствами, и в то же время ежегодно выполняются десятки тысяч операций аортокоронарного шунтирования и стентирования сосудов, спасающие людей от инфаркта, инсульта и внезапной смерти.

Дальнейшее стремительное развитие химии, физики, техники, биологии, научно-техническая революция, охватившая мир со второй половины ХХ столетия, перевооружают и преобразуют современную медицину, возможности которой теперь выглядят безграничными. Эндоскопия и ультразвук, барокамеры и радиоактивные изотопы, молекулярная биология и иммунохимия сделали доступными для лечебного вмешательства глубоколежащие органы и ткани. Так, например, сегодня лечение инфекционного очага в лёгких возможно не только локальным введением антибиотиков, но и размноженными в культуре ткани иммунокомпетентными клетками, взятыми и возвращёнными в организм пациента с помощью бронхоскопа. Развитие фармакологии с разработкой высокоэффективных лекарственных препаратов — сульфаниламидов, антибиотиков, синтетических гормонов, сердечных гликозидов, цитостатических и психотропных средств, вакцин и сывороток — приблизило терапевта к хирургу как по эффективности, так и по возможным отрицательным последствиям лечебного вмешательства, ведь любой вид хирургического вмешательства — это вторжение врача в природную анатомию человеческого организма.

Терапевты и хирурги основываются на принципиально различных принципах лечения, поэтому не всегда должным образом ведут себя по отношению друг к другу. Терапевты свысока смотрят на хирургов: «Ваше дело — только руками работать, а голова вроде бы ни к чему». Хирурги, в свою очередь, иногда рассуждают так: «Терапевты таблетками и уколами действуют, больше говорят, чем лечат. А серьёзные больные к нам попадают». Я, конечно, утрирую суть конфликта, но смысл его таков.

До середины XIX века терапия действительно занимала более привилегированное положение при «дворе» медицины. Но время брало своё, хирургические инструменты модифицировались, обезболивание совершенствовалось, разрабатывались аппараты для применения в качестве искусственных органов. Теперь стали реальностью операции, о которых раньше можно было только мечтать. Хирургия постепенно развивалась и наконец с середины ХХ века вступила в эпоху расцвета, началом которой явилась пересадка органов.

Но прежде чем рассказать о наиболее заметных событиях в истории хирургического рукоделия, я не могу не посвятить несколько страниц своего письма (а значит, и нашего путеводителя) открытию, без которого современное состояние хирургии с её многочасовыми операциями было бы просто невозможным.

Операции без боли

Вплоть до середины ХIХ века недостатками хирургии были боль и гной. Именно болевое раздражение и воспаление операционных ран не давали возможности дальнейшему развитию медицинского рукоделия. Однако анатомические знания и технические разработки, накопленные к тому времени, делали уже возможным проведение сложных операций, которые привели бы к победе над серьёзными заболеваниями.

Как устранить боль? Как сделать вмешательство хирурга нечувствительным для больного? Как уберечь операционную рану от опасного воспаления? Как, как, как? С этими мыслями хирурги не расставались в течение многих лет. Эмпирические попытки врачей избавить пациента от боли известны давно. Например, книги древнеиндийских врачевателей Чараки и Сушруты рекомендуют для этого поить больного вином и отваром конопли. Египтяне и китайцы употребляли опий, мандрагору и гашиш. Гиппократ предписывал белладонну, а Гомер советовал принимать напиток неценте, содержащий смесь наркотиков. Разумеется, все эти средства не обладали высокой эффективностью, оказывали кратковременный и слабый эффект. Нужны были такие мощные обезболивающие, которые дали бы возможность проводить длительные и обширные хирургические вмешательства.

В 1800 году произошло событие, положившее начало марафону наблюдений и разработок, финишем которого через 40 лет стало блистательное применение наркоза. Событие это вошло в историю медицины как одно из самых выдающихся открытий.

Стало уже привычным, что важные наблюдения поначалу остаются незамеченными и не оцениваются по достоинству научным миром. Так было и в начале ХIХ века, когда двадцатилетний ученик аптекаря Хэмфри Дэви открыл болеутоляющее действие закиси азота. Сначала он производил опыты на кошках, потом попробовал на себе и обнаружил, что вдыхание этого газа вызывает состояние опьянения и невосприимчивости к боли. Газ назывался также веселящим, потому что вдыхавшие его люди испытывали чувство веселья и удовольствия. Этим пользовались бродячие артисты, фокусники и проповедники. На своих выступлениях они с успехом применяли закись азота для восторга и эйфории у зрителей. Сорок лет веселящий газ странствовал по свету, прежде чем случай заставил его столкнуться с медициной.

В 1844 году в городском саду американского местечка Хартфорд бродячий философ Томас Колтон привлёк внимание публики демонстрацией необычного действия закиси азота. Среди толпы, собравшейся вокруг Колтона, был зубной врач Гораций Уэллс. В тот день он сам страдал зубной болью и, не находя ни в чём облегчения, решился на отчаянный шаг — попросил артиста пойти с ним к дантисту и перед удалением зуба дать ему подышать веселящим газом. Колтон согласился, и они направились к Джону Риггсу, местному стоматологу. Эффект был поразителен — Уэллс не почувствовал никакой боли при удалении зуба. Пока Риггс и Уэллс, перебивая друг друга, восторженно обсуждали случившееся, Колтон сбегал в лавку, и они втроём осушили бутылку портвейна в честь исторического события, ставшего точкой отсчёта в применении наркоза при хирургических операциях.

Однако судьба в этот раз оказалась неблагосклонной к первооткрывателям. Уэллс, полностью уверенный в успехе, решил продемонстрировать действие закиси азота публично. Собрав врачей и студентов, он дал больному подышать веселящим газом и стал удалять ему зуб. Неожиданно для Уэллса больной закричал от боли. Великое открытие не состоялось, триумф обернулся фарсом. Разочарование было настолько сильным, что оттолкнуло врачей от исследования свойств закиси азота ещё на 20 лет. Только в 1863 году, уже после трагической смерти Уэллса (он покончил жизнь самоубийством), тот же Колтон вместе с хирургом Альфредом Смитом из госпиталя штата Коннектикут вновь и уже успешно применили веселящий газ.

В 1846 году слава пришла к американским врачам Уильяму Мортону и Чарльзу Джексону, которые в качестве обезболивающего средства стали с успехом применять эфир.

Впервые снотворный эффект эфира открыл в 1813 году выдающийся английский естествоиспытатель Майкл Фарадей. Известный бостонский врач Чарльз Джексон, получивший, кроме медицинского, ещё и химическое образование, знал об опытах Фарадея и решил попробовать действие эфира на себе.

Вдыхая его пары, Джексон обнаружил, что носоглотка и гортань становятся при этом невосприимчивыми к боли. Джексон, более интересовавшийся в то время химией, чем медициной, рассказал о своих наблюдениях молодому врачу Мортону, и тот решил разработать эффективный способ применения эфира при хирургических операциях.

После неудачных опытов на собаках Мортон не отступил, он интуитивно ощущал, что стоит на пороге выдающегося открытия, которое перевернёт представления о возможностях медицины. По свидетельствам современников, Мортон был нерешительным человеком. Но, собрав всё мужество, он 30 сентября 1846 года провёл на себе эксперимент, ставший поворотным событием и в его жизни, и в истории хирургии. Впоследствии он будет так вспоминать об этом: «Я приобрёл эфир фирмы Барнетта, взял бутылку с трубкой, заперся в комнате, уселся в операционное кресло и начал вдыхать пары. Эфир оказался настолько крепким, что я чуть не задохнулся, однако желаемый эффект не наступил. Тогда я намочил носовой платок и поднёс его к носу. Я взглянул на часы и вскоре потерял сознание.

Очнувшись, я почувствовал себя словно в сказочном мире. Все части тела будто онемели. Я отрёкся бы от мира, если бы кто пришёл в эту минуту и разбудил меня. В следующий момент я верил, что, видимо, умру в этом состоянии, а мир встретит известие об этой моей глупости лишь с ироническим сочувствием.

Наконец я почувствовал лёгкое щекотание в фаланге третьего пальца, после чего попытался дотронуться до него большим пальцем, но не смог. При второй попытке мне удалось это сделать, но палец казался совершенно онемевшим. Мало-помалу я смог поднять руку и ущипнуть ногу, причём убедился, что почти не чувствую этого. Попытавшись подняться со стула, я вновь упал на него. Лишь постепенно я опять обрёл контроль над частями тела, а с ним и полное сознание. Я тотчас же взглянул на часы и обнаружил, что в течение семи-восьми минут был лишён восприимчивости».

Так Мортон стал знаменитым. И уже 16 октября после его опыта американский хирург Джон Уоррен провёл первую обширную хирургическую операцию под эфирным обезболиванием. Мортон давал наркоз, а Уоррен удалял крупную врождённую опухоль на шее молодого мужчины. Обезболивание было полным, операция прошла успешно. С тех пор наркоз открыл перед хирургией уникальные возможности спасения жизней.

В России первую операцию под эфирным наркозом осуществил 14 февраля 1847 года выдающийся хирург Николай Иванович Пирогов.

У эфира быстро появились соперники — хлороформ, временно забытая закись азота, внутривенные наркотические препараты. В короткий срок были сконструированы и созданы аппараты для дозирования наркоза, разработаны методы интубационной подачи наркотической смеси через трубку, введённую в трахею, предложены различные методы обезболивания. Сформировалась и успешно развивается самостоятельная отрасль медицины — анестезиология, наука об обезболивании.

Прогресс в хирургии, начавшийся с открытия наркоза, поразителен, но не менее ценным является вклад, внесённый в развитие хирургии ещё одним открытием, произошедшим тоже в середине ХIХ века. Оно уничтожило вторую проблему, стоящую на пути хирургов и сформировалось в

Непреложное правило хирургии

То, о чём сейчас пойдёт речь, давно стало не только привычным, но и обязательным правилом любой хирургической клиники. Это азы хирургии, с которых студент-медик начинает знакомство с профессией. В наших российских учебниках по хирургической пропедевтике (думаю, что и в ваших тоже) первая глава так и называется «Асептика и антисептика». О значении этого раздела хирургии говорят слова выдающегося российского хирурга, академика Сергея Ивановича Спасокукоцкого: «Если вы скажете мне, как в этой клинике соблюдают асептику, я скажу вам, как здесь лечат». Без асептики и антисептики невозможно представить современную хирургию. А ведь всего чуть менее 200 лет назад врачи совершенно не знали об этом ныне незыблемом принципе организации работы хирургов.

Что же означают эти понятия? Произошли они от греческих слов: аnti — против, а — отрицательная частица, sepsis — гниение. Таким образом, асептика — способы предупреждения инфицирования ран, антисептика — борьба с заражением ран микробами. Основные мероприятия по обеззараживанию ран заключаются в применении химических или физических методов обработки раны и предметов, которые с ней соприкасаются (инструментов, рук хирурга, перевязочного материала).

До открытия антисептических мероприятий результат многих хирургических операций осложнялся тяжёлыми состояниями, возникавшими после, — нагноением операционных ран с развитием в тяжёлых случаях сепсиса (заражения крови), приводящего больных к смерти. Хирурги были в отчаянии. Они не понимали, в чём причины этих осложнений, и боролись с ними, кто как мог, эмпирически применяя различные дезинфицирующие вещества. Так, например, американский хирург Оскар Колмс в 1842 году настоятельно рекомендовал перед исследованием рожениц мыть руки хлорной водой. Почти в то же время венгерский акушер Игнац Земмельвейс ввёл в повседневную практику своей клиники обработку рук раствором хлорной извести, настойчиво указывая на то, что это позволяет значительно снизить число послеродовых осложнений. Однако его примеру следовали не многие.

В России в эти же годы великий Николай Пирогов при лечении огнестрельных ран пользовался растворами хлорной извести с камфарным спиртом, азотнокислого серебра, разведённого винным спиртом, йодной настойкой, сернокислым цинком. Успех этих средств был незначителен, трудным казалось найти защиту от неизвестного яда.

Однако тайное всегда становится явным. В конце 50-х — начале 60-х годов ХIX века Луи Пастер в серии многих экспериментов сделал великое открытие: он установил значение микробов в процессах брожения и гниения белковых тел. Стала понятной фатальная роль гноеродных микроорганизмов в возникновении тяжёлых, порой смертельных, осложнений раневого процесса.

Вскоре, в 1867 году, в английском журнале «Ланцет» появилась статья Джозефа Листера, в которой он отстаивал идею о том, что заражение раны патогенными микробами, содержащимися в воздухе, на руках хирурга и инструментах, — это и есть причина инфекции, свирепствующей в хирургических отделениях и ведущей к огромной послеоперационной смертности. Статья называлась «Антисептические принципы в практической хирургии» и принесла Листеру мировую славу. Теперь его имя — гордость Великобритании, биография Листера включена в антологию жизнеописаний ста самых выдающихся личностей Соединённого Королевства.

Джозеф Листер родился в 1827 году. Окончив в 1852 году Лондонский университет и получив степень бакалавра медицины, он начал работать в университетской клинике профессора Джона Сайма в Эдинбурге. Первые годы своей врачебной деятельности Листер посвятил в основном хирургической офтальмологии. В 1858 году он стал хирургом Королевской больницы в Эдинбурге и одновременно был приглашён читать курс лекций в университете. В 1860 году стал профессором, а в 1877 году — наследником своего учителя и после ухода Сайма на пенсию по его же рекомендации возглавил хирургическую кафедру в родном университете. Будучи талантливым хирургом, Листер всё же прославился не мастерством, он вошёл в историю медицины прежде всего как создатель хирургической антисептики.

Основываясь на исследованиях Пастера, Листер разработал комплекс мероприятий по борьбе с хирургической инфекцией. Система Листера основана на использовании химического бактерицидного средства — карболовой кислоты. Применение дезинфицирующего вещества было рассчитано на уничтожение микробов в первую очередь не в самой ране, а на предметах, входящих в соприкосновение с ней. Листер придавал большое значение воздушной инфекции. Карболовая кислота использовалась им не только для обработки рук хирурга, операционного поля и инструментов, но и воздуха в операционной путём обильной пульверизации. После зашивания или тампонады раны операционное поле закрывалось трёхслойной салфеткой, состоящей из шёлковой тафты, карболизованной ваты и непроницаемого слоя медицинского макинтоша (специальной прорезиненной марли).

После введения этой системы хирургическое заражение в клинике Листера стало редкостью, безопасность операций неизмеримо возросла, а смертность снизилась в десятки раз. Метод Листера, дававший прекрасные по тому времени результаты, приобрёл много сторонников в разных странах. Русские хирурги Карл Рейер и Николай Вельяминов с успехом использовали антисептические принципы Листера в боевой обстановке во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Имя английского хирурга не сходило со страниц газет и журналов. Отмечая особые заслуги Листера, английская королева назначила его в 1895 году президентом Королевского общества (организации, аналогичной академиям наук в других странах). Многие университеты мира избрали его почётным доктором.

Антисептика Листера вдохнула новую жизнь в хирургию. Врачи, соблюдая антисептические правила, могли теперь не бояться неизбежности развития в ране гнойного воспаления. В последующие годы техника Листера была усовершенствована, появились новые, более надёжные и безвредные методы асептики и антисептики. Дальнейшее развитие этих дисциплин практически свело на нет риск заражения операционной раны патогенными микробами. Открытие Листера действительно было эпохальным. Сегодня мы понимаем, что именно два выдающихся достижения медицины — разработка и внедрение в клиническую практику наркоза и принципов антисептики — заложили в середине ХIХ века прочный фундамент величественного «здания» хирургии, которое продолжает строиться и становится всё более и более значительным.

А теперь, дорогая Джулия и читатели, отправимся в красивую страну Швейцарию и её столицу Берн (хотя стоит сделать оговорку, не относящуюся к теме нашего путеводителя, но любое знание полезно и лишним не бывает). На самом деле статус столицы за Берном юридически не закреплён, в швейцарских законах нет понятия «столица государства», а Берн считается столицей Швейцарии только потому, что там по решению Собрания Кантонов располагаются Парламент и Правительство Швейцарии. Но это к слову, а нас город Берн интересует потому, что именно там жил и работал всю свою жизнь

Блистательный хирург

Швейцарский хирург Эмиль Теодор Кохер был знаменит. Пожалуй, мало кто из врачей может сравниться с ним по широте мышления, хирургическому мастерству, богатству научного и практического вклада в медицину.

С первого дня в хирургии и до последнего своего часа Кохер работал в одном медицинском учреждении — университетской хирургической клинике в Берне. Пятьдесят лет и один год стены операционной старинного университета были свидетелями его поисков, сомнений, разочарований, надежд и успехов. Без одного года сорок лет Кохер возглавлял свою alma mater («альма-матер» переводится как «кормящая мать» или «мать-кормилица»). Это старинное неформальное название университета или научного учреждения, в котором учёный начинал свою деятельность. Он сделал хирургическую клинику университета Берна медицинской Меккой конца XIX — начала ХХ века.

Профессор хирургии Александр Росновский в 1968 году в статье, посвящённой 50-й годовщине со дня смерти швейцарского хирурга, писал: «На протяжении многих лет клиника в Берне, руководимая Кохером, привлекала не только многочисленных больных со всего мира, но и хирургов, жадно ищущих знаний... Редко кто из хирургов, выезжавших с научными целями за пределы родины, не считал своим долгом более или менее продолжительное время посвятить детальному ознакомлению с научно-практической деятельностью профессора Эмиля Теодора Кохера, поучиться в его клинике. Результаты такого ознакомления были всегда глубоко впечатляющими».

В 1897 году приват-доцент Харьковского университета Михаил Кузнецов провёл четыре месяца в клинике Кохера. В своих «Письмах из-за границы» он рассказывал: «Бернская хирургическая клиника по образцовому проведению асептики, особенностям материала, всестороннему исследованию больных и по оригинальности произведённых в ней операций и способов лечения ран может представить для посещающего её врача большой интерес... Большой диагностический талант, оригинальность и самостоятельность научных воззрений, превосходные работы и исследования выделяют профессора Кохера из числа виденных мной иностранных хирургов на особое почётное место хирурга-мыслителя».

Петербургский профессор-хирург Александр Таубер, посетивший многие хирургические клиники разных стран, издал в 1893 году книгу «Современные школы хирургии в главнейших государствах Европы», она до сих пор вызывает большой интерес и является библиографической редкостью. В ней, анализируя свои впечатления от визитов в клинику Кохера (в 1882 и 1891 годах), он так оценивает уровень мастерства швейцарского хирурга: «Кохер как истый художник обладает духом творчества, поэтому при выполнении даже самой типической операции он всегда вносит нечто своё, новое, не лишённое практического значения. Прогрессивное направление в изучении патологических мер лечения, точное распознавание характера заболевания и, наконец, искусное выполнение оперативных приёмов — суть те средства, которыми профессор Кохер достигает небывалого успеха в клинической деятельности».

На надгробной плите Эмиля Теодора Кохера даты — 1841–1917. Учёный прожил 76 лет, из них 51 год преданно служил хирургии.

После университета Кохер стажировался в Цюрихе у знаменитого хирурга Теодора Бильрота и у «некоронованного монарха немецких хирургов» Бернгарда фон Лангенбека в Берлине. Первоклассные учителя воспитали первоклассного ученика, который превзошёл их по мастерству и славе. Возвратившись в Берн, Кохер остался в нём навсегда, неоднократно отвергая предложения руководить кафедрами в престижных университетах Европы. С 1866 года он доцент, а с 1872-го — профессор и директор хирургической клиники Берна.

Профессор хирургии Сергей Миротворцев написал о Кохере: «Это был виртуоз в полном смысле слова. У него было чему поучиться». Подробное описание всего, что привнёс в хирургию Кохер, заняло бы отдельный том, но даже конспективное изложение и перечисление этапов и вех его творчества говорят о выдающемся вкладе швейцарского хирурга в медицину.

Прежде всего Кохер известен как основоположник современной асептической хирургии. Он впервые разработал и предложил эффективные способы стерилизации шовного материала и методы борьбы с микробами во время операции, которые коренным образом изменили стиль и принципы хирургии. Совместно с профессором Бактериологического института в Берне Эдвардом Тавелем он в 1895 году издал «Лекции о хирургических инфекционных болезнях», в которых подробно изложил и значительно углубил учение об асептике.

Обладая блестящим знанием анатомии и будучи талантливым оператором, Кохер предложил ряд удобных и физиологически оправданных хирургических доступов к печени, желчным путям, поджелудочной и щитовидной железам, крупным суставам. Ему принадлежат известные способы операций на двенадцатиперстной кишке, резекции (удаления) желудка, оперативного лечения паховых грыж, вправления вывихов плеча, трепанации черепа, резекции языка, ампутации прямой кишки.

Изучая особенности огнестрельных ран, Кохер показал действие законов гидравлики при разрушении тканей в момент прохождения через них ранящего снаряда. Он первым рекомендовал рассечение ран, введение в них асептических тампонов и стеклянных дренажей с последующим наложением вторичных швов. Эти мероприятия способствовали снижению числа гнойных осложнений и ускоряли выздоровление больных.

Кохер также изобрёл несколько специальных хирургических инструментов, названных теперь его именем, — щипцов, зажимов, крючков. Они и сегодня есть в каждой операционной и широко применяются при различных операциях.

Свои взгляды на медицину и огромный врачебный опыт Кохер изложил в книге «Учение о хирургических операциях», она до сих пор служит руководством к действию для многих хирургов, из книги не только черпают знания об оперативной технике, но и зачитываются увлекательными рассказами профессора об анатомо-физиологическом обосновании того или иного способа операции.

В год смерти Кохера выдающийся немецкий хирург Карл Гарре, ряд лет проработавший у него ассистентом, издал свои воспоминания, в них особо подчеркнул требование Кохера к любой научной проблеме в клинике. Она должна быть «основательно, логически, практически экспериментально проработана и связана с новейшими достижениями естествознания, а также внутренней медицины, патологической анатомии, бактериологии и другими разделами нашей специальности».

Особое место в работе Кохера занимало изучение функций щитовидной железы и разработка хирургических способов лечения тиреотоксического зоба (базедовой болезни). Это эндемичное заболевание для Швейцарии. Там в воде горных рек не хватает йода, что в конце XIX века приводило к распространению тяжёлого заболевания. Хирурги пытались удалять увеличенную щитовидную железу, но операции часто кончались летальным исходом. Кохер счёл своим гражданским и профессиональным долгом заняться жизненно важной проблемой и добился успеха. Хирургу удалось впервые показать, что полное удаление щитовидной железы ведёт к неминуемой гибели пациентов. Он разработал принципиально новый метод резекции органа, при котором часть железы обязательно остаётся для предупреждения смертельно опасной недостаточности её функций. Кохер собственноручно спас подобной операцией несколько тысяч человек, а общее число пациентов, которым помог и продолжает помогать сохранить жизнь и здоровье его метод, измеряется миллионами.

За это открытие Эмиль Теодор Кохер в 1909 году первым среди хирургов получил Нобелевскую премию. Профессор издал более 130 научных трудов, его руководство по оперативной хирургии переиздавалось пять раз, было переведено на многие языки, в том числе на русский. Кохер был почётным доктором многих университетов мира. В 1897 году профессор участвовал в работе XII Международного конгресса врачей в Москве, где был избран почётным членом Русского хирургического общества имени Пирогова. Выражением всемирного признания заслуг швейцарского хирурга ещё до присуждения ему Нобелевской премии стало единодушное избрание Кохера Президентом I Международного конгресса хирургов в 1905 году.

Высочайшее хирургическое мастерство, огромный педагогический дар и большая скромность — три основных качества выдающегося швейцарского хирурга. Вся его жизнь была наполнена трудом, творчеством, самоотдачей. Без работы, без клиники, без помощи страждущим людям он не мыслил своего существования. И так жил до конца — свою последнюю операцию Кохер сделал за три дня до смерти. Он действительно был великим тружеником и мечтал о том, чтобы хирургия могла творить чудеса.

Прошло сто лет, и сегодня мечта Кохера становится явью. Возможности медицины не безграничны, но пересадка органов зримо демонстрирует не только величие хирургической техники, но и те перспективы, которые открываются при союзе терапии, хирургии и фундаментальных медико-биологических дисциплин.

Давай же отправимся туда, где была проведена первая трансплантация.

Валенсия и горельеф в древнем соборе

Тёплое Средиземное море омывает берега полуострова, на котором во II веке до нашей эры древние римляне основали Валенсию. Сегодня это один из красивейших городов Испании. Валенсийцы, как и все их соотечественники, чтут свою историю и культуру. Им действительно есть чем гордиться: Валенсия богата древними памятниками, среди которых предмет особой заботы и любви местных жителей — знаменитый кафедральный собор Святой Марии.

Туристы со всех концов света стремятся к удивительному памятнику архитектуры, воздвигнутому в конце XIII — начале ХIV века. Гиды обязательно показывают им деревянный горельеф с изображением святых братьев Космы и Дамиана — асийских врачей, которые, по свидетельству сохранившихся кафедральных хроник, ещё в III веке нашей эры совершили пересадку ноги. Удалив поражённую гангреной конечность у знатного римлянина, они заменили её здоровой ногой умершего чернокожего раба.

Фотографировать в Валенсийском соборе запрещено, и поэтому, к сожалению, у нас нет снимка этого шедевра. А чтобы представление об этом великолепии было более зримо, предлагаем читателям посмотреть на рисунок, выполненный по мотивам картины испанского художника Алонсо де Седано.

Сейчас невозможно судить об успехе операции, проведённой в те давние дни, но даже сама попытка столь смелого и неординарного подхода к лечению болезней говорит о широте мышления и хирургическом искусстве того времени.

Профессор медицины университета в Малаге Хосе Ривас Торрес в одном из выступлений сказал, что горельеф в Валенсии — это «историческое свидетельство фантастических успехов медицины, достигнутых уже много веков назад».

Однако братья Косма и Дамиан всё же не первые хирурги, осуществившие трансплантацию органов. Ещё в древнеегипетском медицинском трактате «Папирус Эберс», созданном примерно за 1500 лет до нашей эры, описаны успешные операции по пересадке кожи с одного участка тела на другой для закрытия зияющей раны или косметического устранения дефекта. В древнеиндийских Ведах также можно найти описание попыток пересадки кожи: члены индийской касты гончаров применяли свободную пересадку кожи для замещения дефектов носа в X веке. Источником кожи для замещения дефектов служили ягодицы. Не зная анатомии, но заметив, что ягодичные мышцы обильно снабжаются кровью, древние индийцы интуитивно использовали это для успеха пересадки. Тот участок кожи на ягодице, откуда планировали взять трансплантат, предварительно били деревянной туфлей до тех пор, пока он не распухал от переполнения кровью. Затем вырезали лоскут, накладывали его на рану и закрепляли специальным клеем, рецепт приготовления которого в индийских текстах не приводится, — по-видимому, он безвозвратно утерян. После древнеримских пересадок идея трансплантации была надолго отброшена. Древний Рим с его расцветом науки и культуры пал, наступил многовековой мрачный период инквизиции. Ранняя христианская церковь отрицала хирургию и медицину вообще, запрещала производить вскрытия умерших из-за «отвращения церкви к пролитой крови». Только в эпоху Ренессанса хирурги вновь заговорили о пересадке органов.

В XVI веке сицилийский врач Бранка решил воспользоваться сведениями об успешной пересадке кожи индусами, но оказался менее удачливым. В 1503 году он пытался пересадить кожу слуги для реконструкции носа хозяина, но потерпел неудачу. Его соотечественник, всемирно известный хирург и анатом из Болоньи Гаспар Тальякоцци, в то же время считал возможным использовать мышцы лица одного человека для восстановления носа другого. Он сделал много безуспешных попыток подобных операций и отказался от своей идеи со словами: «Исключительный характер индивида полностью отклоняет нас от попытки осуществления этой работы на другом человеке». Для восстановления формы носа Тальякоцци стал использовать лоскут кожи верхней конечности, взятый у того же пациента. Эта оказавшаяся успешной методика прославила хирурга из Болоньи, и к нему стали стекаться больные из разных стран. До сих пор способ, разработанный Тальякоцци, применяется при пластике носа и описывается в учебниках по хирургии как «итальянский метод».

Однако, как это нередко бывает со знаменитыми людьми, вокруг имени Тальякоцци возникли всякие домыслы и невероятные слухи. К этому были причастны некоторые писатели того времени, включая Вольтера. Хирурга стали называть автором «симпатического носа», пластика которого проводилась с использованием мышц, взятых у раба. Считалось, что нос, пластику которого делали с тканями раба-донора, сохраняется только в течение жизни раба, а с его смертью отпадает. Так что с момента пересадки человек, получивший нос и желающий его сберечь, должен был беречь жизнь раба. Поскольку в те времена операции проводились в нестерильных условиях и взятие мышц для пластики носа сопровождалось сильным кровотечением, рабы быстро умирали, и отторжение чужого носа связывалось, конечно, с этой мифической причиной.

Тальякоцци не имел никакого отношения к этой, даже для ХVI века, сумасбродной идее, но люди во все времена верят сплетням и слухам тем скорее, чем они более невероятны.

Идея пересадок органов и тканей была так заманчива и многообещающа, что не давала покоя не только врачам, но и знахарям, которые в XIX веке вдруг «заболели» желанием создать «чудесную мазь», способную приживлять ткани. В 1804 году итальянский физиолог Жан-Луиджи Бароньо описал знахарку по имени Гамба Курта, которая для того, чтобы убедить людей в эффективности мазей, отрезала на глазах у толпы кусок кожи со своего бедра и, помахав им в воздухе, прикладывала на прежнее место, смазывала своей мазью и забинтовывала. На следующий день люди, присутствовавшие при вчерашней процедуре, могли убедиться, что кусочек кожи прижился. Бароньо описывал и другой случай, когда в деревне Роваро он сам присутствовал при продаже знахарем так называемой «мази французской армии». Отрезав со своего предплечья большой кусок кожи вместе с частью подлежащей мышцы, знахарь поместил его на то же место и смазал мазью. Через восемь дней он собрал людей и показал им, что рубец от раны почти незаметен. Бароньо был так изумлён этими наблюдениями, что в том же 1804 году сам произвёл первую экспериментальную трансплантацию — осуществил пересадку кожи у овцы. Опыты Бароньо послужили началом развития активных исследований по экспериментальному изучению пересадки органов и тканей.

Очень большой вклад в трансплантологию внёс французский ученый Пауль Берт. Он был разносторонне развитым человеком. Имея три высших образования (инженерное, юридическое и медицинское), Берт со студенческой скамьи увлекался возможностью пересадок органов, посвятил этому жизнь и достиг больших успехов, обогатив медицину экспериментальными открытиями, которые впоследствии послужили основой для успешного решения многих проблем клинической трансплантологии.

Избрав пересадку тканей у животных темой своей докторской диссертации, Берт не просто защитил её, а получил за эту работу премию Французской академии наук в области экспериментальной физиологии. Берт был любимым учеником знаменитого Клода Бернара, автора теории гомеостаза (поддержания постоянства внутренней среды организма) и достойно продолжил дело своего учителя, став его преемником на кафедре общей физиологии Сорбонны.

Берт скептически относился к опытам Бароньо, так как не получил положительных результатов при их повторении. Ссылаясь на безуспешность таких же попыток, предпринятых зарубежными учёными, Берт язвительно цитировал ироничное мнение одного из них, англичанина Ричарда Висмана, считающего, что успех миланского хирурга объясняется итальянским климатом. Разноречивость результатов в опытах многих исследователей объясняется тем, что тогда, на заре развития трансплантологии как науки, учёные не уделяли принципиального внимания важному, определяющему успех пересадок факту: от кого и кому трансплантируется орган или ткань.

Если ткань пересаживается в пределах одного организма (например, кожа с одного места на другое) — успех обеспечен. Такая пересадка называется аутогенной. Если пересадка проводится между разными животными одного вида, она называется аллогенной (от греческого allos — другой). И наконец, если трансплантат пересаживается особям другого биологического вида, такая операция называется ксеногенной (от греческого xenos — чужой). При аллогенной и ксеногенной трансплантации успех операции сомнителен. Трансплантат обязательно отторгнется, при ксенотрансплантации быстрее, при аллотрансплантации медленнее. Но тогда этого не знали и неудачи объясняли плохой хирургической техникой.

Такого же взгляда придерживался учёный, который довёл технику пересадки органов до совершенства. Он разработал метод сосудистого шва, что стало принципиально новой точкой отсчёта в хирургии вообще и трансплантологии в частности. Благодаря своему высокому мастерству этот же учёный понял, что механизмы отторжения трансплантата лежат гораздо глубже, чем тщательность выполнения хирургической операции. Он разочаровался в хирургии, ушёл в другую область исследований и там добился новых выдающихся успехов. Расстался с трансплантацией навсегда, но, хлопнув дверью, заставил учёных искать, где же зарыта собака, которая так зорко стережёт тайну приживления. Имя этого человека — Алексис Каррель.

Знаменитый шов

Ещё будучи студентом-медиком, Каррель впервые догадался, что если тщательно соединить сосуды пересаженного органа с соответствующими ему сосудами в теле реципиента, то орган, хорошо снабжающийся кровью, обязательно приживётся. Заманчивая цель добиться того, чего не смогли сделать другие, влекла Карреля вперёд, а фанатическое упрямство, воля и мастерство хирурга обеспечили успех. В 1905 году 32-летний Каррель, работая в Чикагском университете, совершил чудо — впервые в мире успешно произвёл аутотрансплантацию конечности у собаки, используя оригинальную, разработанную им надёжную методику сшивания кровеносных сосудов.

В чем же заключается метод Карреля? Вот как его описывает свидетель, хирург из Джорджтаунского университета Чарльз Хафнагель: «По окружности сшиваемого сосуда накладывали три шва на разном расстоянии, примерно в 120° друг от друга. Натягивая нити от двух швов, Каррель превращал одну треть окружности сосуда в прямую линию и сшивал каждый сегмент поочерёдно, меняя натяжение по кругу и таким образом соединяя концы артерии».

Действительно, всё гениальное просто. Метод Карреля совершил переворот в хирургии, он спас тысячи солдатских жизней во время Первой мировой войны. До сих пор этот метод является основным при сшивании сосудов. Без него хирургия остановилась бы в своём развитии, а пересадка органов осталась бы в истории медицины не более чем забавой и фантазией. Так Алексис Каррель открыл медицине путь в будущее, а пересадку органов сделал технически осуществимой.

В 1912 году Каррель получил Нобелевскую премию и продолжил активно отрабатывать технику трансплантации различных органов. Он пересаживал почки собакам, однако результаты оказывались отрицательными. Каррель тщательно анализировал технику операций, усовершенствовал её. Сосудистый шов, накладываемый им, безупречен, стерильность соблюдается тщательно, однако через 15–0 дней орган отторгается. Неудачи не могли поколебать Карреля, его веру во всемогущество хирургии. Он ставил десятки, сотни опытов, находил новые приёмы пересадки сразу двух почек в виде единого комплекса, вместе с отрезком аорты и нижней полой вены. Он переходил в опытах с собак на кошек, но результаты получал те же: отторжение через 12–5 дней. В чём же дело? Учёный грешил на инфекцию и стал проводить более тщательную предварительную стерилизацию места операции, пересаживал орган немедленно после изъятия. Ничто не помогало, отторжение наступало неминуемо. И Каррель был вынужден признать: причина проблемы не в хирургической технике.

Потрясённый этим, он бросил хирургию, ушёл из клинической медицины, уехал к себе на родину во Францию и занялся экспериментальной биологией. Но через несколько лет имя Карреля вновь стало знаменитым — он разработал искусственную питательную среду для клеток и метод их длительного культивирования вне организма. Теперь учёный загорелся новой идеей — изолировать клетки человеческого сердца, создать им условия для жизни и роста в искусственной среде и воссоздать в экспериментальных условиях весь орган для замены больного сердца в организме человека. Идея хороша для фантастического романа, а современные биологи и медики понимают всю многообразную сложность этого начинания. В сердце так много типов клеток, к тому же различного происхождения (мышечных, нервных, соединительнотканных, эндокринных), выполняющих разные функции, что создать, вырастить и заставить работать такую систему в искусственных условиях пока совершенно невозможно.

Алексис Каррель был счастлив и несчастен одновременно. Счастлив оттого, что обогатил медицину яркими открытиями и навсегда вошёл в её историю. Несчастен, потому что не сбылись его мечты — заменять поражённые органы и тем самым делать человека практически бессмертным. Каррель не принёс человечеству бессмертия, но своим «чудесным швом» во многих случаях избавил людей от смерти, открыл исследователям путь к будущим успехам в хирургии, трансплантологии, заставил учёных искать причину отторжения пересаженных органов. И они её нашли.

А чтобы рассказать об этом, следующую остановку на моём маршруте я назову

Борьба с отторжением

Молодой венский хирург Эмиль Холман тоже занимался трансплантацией. В 1923 году, пересаживая детям на поражённые ожогом поверхности по 150–70 маленьких кусочков донорской кожи, он заметил удивительные явления: пересаженные кусочки временно приживались и способствовали регенерации собственного кожного покрова. Но при повторных пересадках самочувствие детей ухудшалось: поднималась температура и появлялась сыпь на всём теле. Холман хорошо знал медицину и, размышляя над проблемой, вспомнил об экспериментах русского микробиолога Николая Чистовича. В 1898 году, работая у великого Мечникова в Пастеровском институте в Париже, Чистович впервые доказал, что введение животным под кожу чужеродных белковых веществ вызывает появление в их крови своих специфических белков — антител. При этом внешние признаки такой реакции, получившей название иммунизации, совпадают с явлениями, замеченными Холманом.

Тогда Холман начал целенаправленно подбирать доноров для пересадки, тщательно протоколировал свои операции и на большом количестве наблюдений показал, что если для повторной пересадки использовалась кожа прежнего донора, то последующие кожные лоскуты отторгались вдвое быстрее предыдущих. В том случае, когда для повторной трансплантации использовалась кожа нового донора, отторжение наступало в два раза медленнее.

Эмиль Холман предположил, что «каждая группа трансплантатов вызывает появление своих собственных антител, которые ответственны за последующее исчезновение пересаженной кожи». Но если бы он пошёл дальше и, забыв на время свою любимую хирургию, занялся экспериментальной иммунологией, то смог бы стать первооткрывателем иммунной природы несовместимости тканей! В 1975 году он писал: «Какую блистательную возможность мы упустили!» Через 20 лет после Холмана шанс прийти к финалу первым не упустил Питер Медавар.

Поиск эффективных методов пересадки кожи английские врачи Питер Медавар и Томас Гибсон начали во время Второй мировой войны, когда тысячи раненых нуждались в таких операциях.

Медавар, обеспечивающий экспериментальную и теоретическую часть исследований, начал с повторения опытов Холмана и действительно убедился в том, что трансплантат, взятый повторно у того же донора, отторгается гораздо быстрее, чем первично пересаженный кусочек кожи.

Будучи иммунологом, Медавар сразу же понял то, к чему Холман пришел после долгих раздумий: первичный трансплантат служит антигеном (чужеродным фактором) для организма. После серии многочисленных разнообразных опытов и наблюдений Медавар убедительно показал на микроскопических препаратах иммунную природу отторжения. В 1944 году он опубликовал статью «Поведение и судьба кожных трансплантатов у кроликов», в которой впервые приводил доказательства иммунологического механизма отторжения пересаженной ткани.

Итак, природа отторжения познана, необходимо искать пути её преодоления, без этого успешная пересадка органов невозможна. И снова на пути решения проблемы возникает «феномен Холмана». Опять один учёный будет на пороге открытия, но не придаст этому значения, а через 9 лет другие исследователи обнаружат то же самое. Один из них подробно опишет находку и останется в тени, а второй, независимо от первого, даст принципиально новое объяснение установленному факту и впишет своё имя в анналы иммунологии как автор открытия иммунной природы несовместимости тканей.

Партнёрами Медавара в этой драме идей станут Рэн Оуэн и Милан Гашек. В 1945 году Оуэн, занимаясь экспериментальной эмбриологией в Калифорнийском университете, обнаружил, что при одновременном внутриутробном развитии двух телят-близнецов их системы кровообращения тесно контактируют между собой и телята обмениваются кровью. У родившихся телят-близнецов в крови циркулируют эритроциты друг друга. Оуэн не придал этому факту должного значения, звёздный час результатов его наблюдения наступил лишь в 1953 году.

Милан Гашек в Чехословакии и Питер Медавар в Англии, независимо друг от друга, обнаружили похожие явления. Гашек сумел срастить тонкие оболочки с сетью кровеносных сосудов у двух эмбрионов кур, в результате чего кровеносные сосуды мембран куриных зародышей прорастали друг в друга. Цыплята, вылупившиеся из соединённых яиц, оказались иммунологически инертными по отношению к антигенам друг друга. Чешский учёный подробно, как и Оуэн, описал это явление, хотя почему-то не подумал, что его можно и нужно применять в экспериментальной трансплантологии. Его открытие тоже осталось незамеченным. А вот эксперименты, проведённые в том же 1953 году Медаваром совместно с его сотрудниками Рупертом Биллингхемом и Лесли Брантом, совершили переворот в науке.

Медавар и его помощники взяли беременных мышей двух линий и в ходе тонких изящных хирургических опытов сумели ввести зародышам каждой самки по 10 миллиграммов клеточной взвеси, приготовленной из селезёнки и почек мышей противоположной линии. Через 8 недель после рождения новорождённым мышатам пересадили лоскуты кожи, взятые опять же от особей противоположной линии. Результаты опытов превзошли все ожидания — стопроцентное приживление трансплантатов! Наблюдения в отдалённые сроки (50 дней и более) показали, что кожа фактически стала для прооперированных мышей своей.

3 октября 1953 года в английском журнале Nature, который считается энциклопедией научных открытий, появилась короткая статья Медавара. В ней учёный назвал обнаруженное явление «иммунологической толерантностью».

В лаборатории Медавара развернулись исследования. Были детально описаны стадии и различные стороны механизма иммунологической толерантности. Питер Медавар стал известен во всём мире. За заслуги перед наукой английская королева присвоила ему пожизненный титул сэра, а в 1960 году Нобелевский комитет отметил его высшей научной наградой мира.

Барьер несовместимости дал трещину, механизм отторжения перестал быть тайной, и исследователи начали искать «артиллерийские» средства, которыми можно подавить иммунитет. В процессе поисков, продолжающихся и сегодня, было установлено, что основную ответственность за синтез антител несут Т-лимфоциты. Поэтому именно эти клетки послужили учёным мишенью для бомбардировки противоиммунной артиллерией.

Было испытано множество различных средств — ионизирующая радиация, антилимфоцитарная сыворотка, различные химические факторы, о них заинтересованный читатель прочитает в специальной литературе. Я же посвящу несколько строк только самым последним достижениям, позволившим существенно, до 80–90 %, повысить приживаемость аллогенных трансплантатов.

Главный «герой» нашего рассказа — антибиотик циклоспорин, выделенный в 1972 году из двух видов почвенных грибков. Открыл его Жан-Франсуа Борель, ведущий сотрудник швейцарской фармацевтической фирмы Sandoz. Открытие циклоспорина ознаменовало новую эру, количество пересадок возросло в десятки раз. Высокая приживаемость трансплантатов побудила хирургов шире развернуть исследования в этой области. Сейчас циклоспорин синтезируется искусственно и выпускается многими фармацевтическими компаниями. Циклоспорин чрезвычайно активен и прекрасно подавляет реакцию «трансплантат против хозяина» при пересадке различных органов. Однако панацеей он быть не может — при длительном применении циклоспорин вызывает серьёзные осложнения со стороны почек. Поэтому учёные ищут возможность снижения дозы препарата за счёт комбинации с другими иммунодепрессивными средствами, разрабатывают новые подходы к преодолению иммунологической толерантности. В последние годы появились сообщения об успешном применении иммунотоксинов в борьбе с реакцией отторжения. Иммунотоксины — это антитела против Т-лимфоцитов, связанные химическим способом с каким-либо токсином (например, дифтерийным). Такие иммунотоксины способны избирательно уничтожать Т-лимфоциты и тем самым обеспечивать приживление трансплантатов. Однако в этих случаях тоже не обходится без ложки дёгтя. Организм, лишённый Т-лимфоцитов, оказывается беззащитным к любой инфекции и требует специальных мер по защите от микробов. Больных помещают в стерильные камеры с собственным микроклиматом, полностью изолируя их от внешнего мира, но эти мероприятия дорогостоящие и сложны в реализации.

Поиски продолжаются. В каждом конкретном случае подбираются комбинации различных способов продления трансплантационного иммунитета. Несмотря на то что окончательная победа ещё впереди, достичь уже удалось очень многого. Спасены тысячи человеческих жизней. О некоторых, самых ярких, страницах этой летописи надежд я расскажу и тебе, дорогая Джулия, и нашим читателям. Продолжим маршрут.

Первые успехи трансплантации

Пятидесятилетняя домохозяйка из Чикаго фрау Рутт стала знаменитой 17 июня 1950 года. В этот день известный американский уролог Ричард Лоулер пересадил ей почку человека, погибшего от несчастного случая.

Фрау Рутт страдала поликистозом. В её правой почке в результате хронического воспаления и отложения камней вместо нормальной ткани образовалось множество пузырей. Почка не только не функционировала, но и служила постоянным источником инфекции, крайне опасной для организма. Вторая почка тоже была частично поражена и не справлялась с двойной нагрузкой. Поэтому Лоулер был вынужден не просто удалить поражённый орган, но и попытаться пересадить донорскую почку, чтобы поддержать ослабленный организм.

Операция прошла успешно, послеоперационных осложнений не наблюдалось, фрау Рутт выписали домой, и многие газеты в своих репортажах спешили поздравить пациентку и доктора. Но, увы, через несколько месяцев функция пересаженной почки опять ослабла, а спустя год рентгеновское обследование показало, что почка сморщилась, уменьшилась в размерах и превратилась в бесформенное образование, которое никакой ценности для Рутт уже не представляло. Организм отверг чужеродную ткань. И всё же это был успех, потому что жизнь больной была продлена.

В 1953 году французские врачи, зная о неудаче Лоулера, решили пойти другим путём — пересадить больному почку от его близкого родственника, рассчитывая на сходство антигенов у пациента и донора. Шестнадцатилетний Мариус Ренар был тяжело болен. В результате гнойного воспаления его почки почти перестали функционировать. Мать попросила врачей взять её почку для спасения сына, и они согласились. Это был акт отчаяния, но ждать донора было нельзя — мальчик умирал. Операция успеха не принесла. Через несколько недель почка была отторгнута и больной погиб.

Однако хирурги не теряли веры в успех и продолжали оперировать. Луч надежды засиял в 1972 году с внедрением в медицину циклоспорина. Широкое применение этого антибиотика при пересадке почек увеличило частоту длительного (более одного года) функционирования трансплантата до 80–85 %, а у родственников — до 90 %. В настоящее время только в Европе выполнено более 150 000 пересадок почек у взрослых пациентов и 10 000 у детей. В 105 центрах США ежегодно производятся пересадки почек 19 000 больных. Чаще используется трупный орган, реже — от живого родственника.

В России первую успешную пересадку почки человеку осуществил академик Борис Васильевич Петровский в апреле 1965 года. В 1971 году за разработку и внедрение в клиническую практику трансплантации почек группа учёных во главе с Петровским (Глеб Михайлович Соловьёв, Николай Алексеевич Лопаткин, Юрий Михайлович Лопухин и другие) была удостоена Государственной премии. В 1987 году Петровский с сотрудниками опубликовал статью «Опыт 800 операций трансплантации почки», в которой подведены итоги работы за 20 с лишним лет.

Сейчас успешная пересадка почки из желаемой операции стала реальной действительностью. Наибольший срок жизни пациента с работающей пересаженной почкой — 23,5 года при пересадке почки от родственников и 18 лет при пересадке от трупа. Трансплантация спасает больных, ранее считавшихся неизлечимыми. Почка была первым органом, который врачи стали успешно пересаживать людям; с дальнейшим прогрессом медицины наступила очередь остальных органов.

Давайте вместе перенесёмся в Кейптаун, откуда полвека назад весь мир облетела новость о том, что

Мёртвое сердце бьётся снова

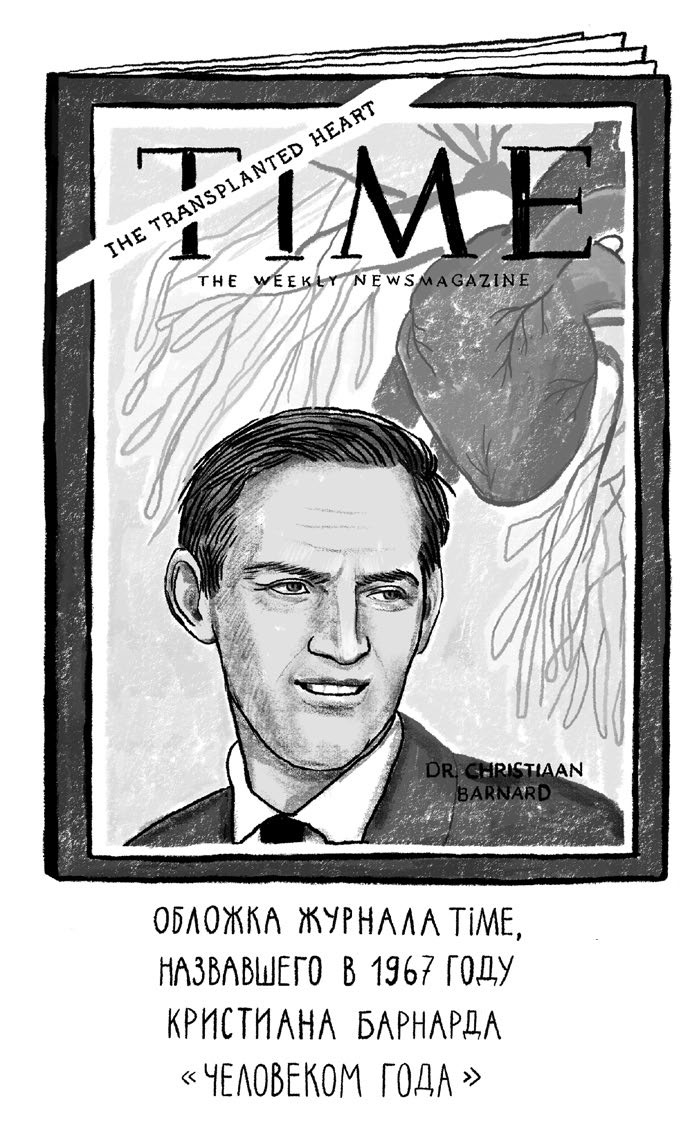

Часы в операционной больницы Гроте-Схюр показывали 5:43, за окнами светало. Наступал новый день — 3 декабря 1967 года. «Господи Иисусе, оно сейчас пойдёт», — произнёс хирург, стоящий за операционным столом. Эти слова потом цитировал весь мир.

Операция, продолжавшаяся пять часов, сделала врача знаменитым. Просыпавшиеся жители Кейптауна, собираясь на работу, за покупками, по всякого рода житейским делам, ещё не знали, что преддверие Рождества дарит им необычный подарок — их соотечественник профессор Кристиан Барнард вместе с группой сотрудников и единомышленников в эту ночь впервые пересадил сердце человеку. Оно действительно пошло, пошло сразу после первого же разряда дефибриллятора — прибора, запускающего остановленное сердце. Сначала неуверенно, потом быстро сокращаясь, а через 15–20 минут заработало ритмично, всё больше и больше привыкая к своему новому хозяину.

В груди 55-летнего Луиса Вашканского, перенёсшего три тяжёлых инфаркта, полного инвалида, неспособного самостоятельно передвигаться, дни которого были сочтены, билось здоровое сердце 25-летней Дениз Дарваль, трагически погибшей накануне в автомобильной катастрофе. Сердце Дениз продолжало жить без неё, а вместе с сердцем и благодаря ему продолжал жить Луис. Трагедия и счастье переплелись воедино.

До этого дня 45-летний профессор хирургии Кристиан Барнард не был знаком широкой публике. Специалисты знали и ценили его работы, а людям, далёким от медицины, его фамилия была известна скорее благодаря дочери Дейдре, неоднократной чемпионке страны по воднолыжному спорту.

Луис Вашканский прожил после операции 18 дней. Смерть наступила от воспаления легких, организм не справился с инфекцией. Опасаясь отторжения, врачи перегрузили его иммунодепрессантами — препаратами, ослабляющими иммунитет.

Барнард с коллегами испытали отчаяние, когда при вскрытии увидели, что пересаженное сердце выглядит нормально, а три четверти лёгких поражены тяжёлым воспалением.

18 дней и ночей кейптаунские врачи боролись за жизнь первого человека с пересаженным сердцем, 18 суток мир следил за их поединком со смертью. 21 декабря 1967 года врачи проиграли. Казалось бы, эта неудача должна выбить почву из-под ног хирургов, бросивших вызов природе, и заставить их отступить, подождать, ещё и ещё раз переосмыслить то, что они делали. Многие считали, что следующая пересадка сердца состоится теперь не скоро, но они ошиблись, Барнард проигрывать не привык.

2 января 1968 года он совершил вторую пересадку сердца. В той же больнице, с той же группой сотрудников он пересадил сердце Филиппу Блайбергу — 58-летнему стоматологу, который последние 9 месяцев практически не мог самостоятельно передвигаться из-за тяжелейшей сердечной декомпенсации — крайней стадии сердечной недостаточности, при которой сердце неспособно нормально сокращаться и доставлять кровь в нужных количествах в другие органы. Блайбергу «подарил» сердце 24-летний Клайв Хаупт, внезапно умерший от разрыва сосуда основания мозга. На этот раз успех стал полным. Через пять часов после начала операции сердце Хаупта в груди у Блайберга забилось самостоятельно, дефибриллятора не потребовалось. Послеоперационный период протекал без осложнений, и 16 марта того же года пациент выписался из больницы.

На страницах газет по всему миру появился уникальный фотоснимок — Блайберг держит в руках банку с собственным сердцем, прослужившим ему 58 лет! Его судьба оказалась счастливее, чем у Вашканского, да и врачи учли свои прежние ошибки и к назначению лекарств подходили более осмотрительно. Блайберг прожил с пересаженным сердцем несколько лет. И эти годы он именно жил, а не существовал — работал, плавал, даже играл в теннис.

За Барнардом последовали другие. Только в течение 1968 года, первого года в истории пересадок сердца, в 16 странах хирурги провели 96 трансплантаций неутомимого мотора жизни, многие из них оказались успешными. Дентор Кули и Норман Шамуэй в США, Шарль Дюбост во Франции — имена этих хирургов, добившихся наиболее удачных результатов, навсегда вошли в историю кардиохирургии.

В СССР первая пересадка сердца была проведена 4 ноября 1968 года в Военно-медицинской академии группой хирургов во главе с академиком Александром Александровичем Вишневским. К сожалению, она закончилась неудачей. Сердце девятнадцатилетней девушки, погибшей в автомобильной катастрофе, проработало в груди 25-летней женщины, страдавшей тяжёлым ревматическим пороком, только 36 часов. С хирургической точки зрения пересадка была выполнена безупречно, но функции внутренних органов пациентки были настолько изменены, что даже замена больного сердца на здоровое не смогла восстановить их.

9 сентября 1983 года Владимир Иванович Бураковский сделал вторую в СССР пересадку сердца, которая также не увенчалась успехом. И только в 1987 году, когда в мире провели уже тысячи успешных операций, профессор Валерий Иванович Шумаков с группой сотрудников осуществил третью трансплантацию, которая, как и вскоре последовавшая за ней четвёртая, уже оказалась успешной.

Ныне в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова активно проводятся клинико-экспериментальные исследования в области трансплантологии и одновременно выполняются успешные трансплантации сердца, почек и других органов. Следует отметить, что в начале эры трансплантологии российские учёные уверенно лидировали в экспериментальных исследованиях. Так, говоря о пересадках сердца, нельзя не отдать дань уважения докторам Николаю Петровичу Синицыну и Владимиру Петровичу Демихову. Синицын ещё в 1930-е годы первым провёл экспериментальную пересадку сердца у лягушек, и пересаженное сердце прожило около 5 суток. В дальнейшем, совершенствуя технику опытов, учёному удалось продлить жизнь лягушек с пересаженным сердцем до 6 месяцев.

Профессор Демихов впервые разработал различные способы и варианты пересадок сердца и комплекса сердце—лёгкие у собак. Прооперированные собаки жили после операции до 2,5 месяцев. Впоследствии он разработал различные варианты трансплантации многих органов и даже в 1954 году выполнил успешную пересадку головы щенка на шею взрослой собаки. Собака с двумя головами прожила 6 суток, фотоснимки её появились в газетах и свидетельствовали о том, что если появятся мощные средства подавления трансплантационного иммунитета, то в недалёком будущем можно будет принципиально пересаживать любой орган. Так и случилось.

О пересадке органов можно рассказывать долго, этот научный «детектив» наполнен многочисленными сюжетными интригами, неожиданными развязками, тайнами, победами и, к сожалению, ещё нередко и поражениями. Однако фантазии постепенно превращаются в реальность — теперь врачи широко и успешно трансплантируют почки, сердце, роговицу, лоскуты кожи, фрагменты костей. Уже получены достаточно мощные средства борьбы с реакцией отторжения, появляются новые методы пересадок фрагментов органов и даже клеточных колоний.

Так, недавно группа хирургов из медицинского колледжа в японском городе Асахикава под руководством профессора Мари Мито впервые в мире успешно пересадила печёночные клетки больного в его же селезёнку с целью их размножения для создания новой печени, которая возьмёт на себя функцию органа, поражённого циррозом. Исследования показали, что пересаженные клетки печени размножаются в селезёнке с сохранением их функции.

Специалисты считают, что недалёк и тот день, когда учёные научатся организовывать искусственную толерантность в организме и он перестанет отторгать пересаженные органы. Программы таких исследований существуют сейчас в США, Англии, Франции, Германии, Швеции, под подобные проекты отпускается щедрое финансирование. Достаточно сказать, что научный комитет НАТО в 2010 году объявил конкурс на получение грантов на решение этой проблемы и финансировал его двумя миллионами долларов.

Другое ожидание успеха связано с международным подбором доноров по соответствующим антигенам, для чего организуются банки органов. В них создаются условия для длительного хранения органов, годных для трансплантации, с подробным их типированием — описанием всех иммунологических показателей, по которым можно провести сопоставление с подобными показателями человека, нуждающегося в трансплантации, и оценить их соответствие друг другу. Соответствующие компьютерные программы находят реципиентов — людей, нуждающихся в пересадке этих органов, а специальные самолёты в короткий срок доставляют органы в госпиталь, в котором планируется операция. Такой банк в рамках Европейского сообщества уже несколько лет существует в Страсбурге.

В одной из своих лекций лауреат Нобелевской премии Питер Медавар, тот самый, который расшифровал иммунологическую природу несовместимости, как-то сказал: «Суть состоит в том, что героические события сегодня есть часть ординарной медицинской помощи завтра». Можно только добавить, что с каждым днём таких событий становится всё больше и больше.

И хорошей иллюстрацией его слов будет наша следующая остановка, которую хочется назвать

Вторая жизнь

Когда кажется, что все способы спасения жизни исчерпаны, то, кроме аллогенной пересадки органов, могут помочь аутотрансплантация и реконструктивная хирургия.

Пятраса Довидайтиса в литовском городке Таураге теперь знают все. Благодаря мастерству профессора Альвидаса Дуличюса из Каунасского медицинского университета, он обрёл вторую жизнь. 57-летний водитель долгое время страдал тяжёлым заболеванием сердца и нарушением сердечного ритма. Возможности лекарственной терапии были исчерпаны, и тогда состоялась уникальная операция: хирурги обнажили сокращающуюся мышцу спины и окутали ею больное сердце. Одновременно с этим в мышечное ложе был вживлён электронный стимулятор, задающий спинной мышце необходимый ритм сокращения, а через неё и соединённому с мышцей сердцу. Результат операции оказался успешным. Состояние пациента значительно улучшилось, спустя год он самостоятельно работал по дому, в саду, активно передвигался.

Хирургия всё чаще становится героиней газетных сенсаций. Вот только одна из них: в городе Финикс (штат Аризона, США) десятилетний Тимоти Матиасиз ехал на велосипеде из школы домой. Трагедия произошла в считаные секунды — большая машина на огромной скорости сбила мальчика. В бессознательном состоянии Тимоти доставили в Бэрроуский неврологический институт. Диагноз: полный отрыв позвоночника от черепа — травма, несовместимая с жизнью. Однако группа врачей под руководством профессора Роберта Спецлера решила дать бой смерти и успешно провела уникальную операцию. В течение 6 часов три бригады хирургов сменяли друг друга. Сначала с помощью тонких манипуляций удалили многочисленные сгустки крови из мозга и других частей тела. Локализация сгустков была обнаружена специальным магнитным сканером. Затем позвоночник соединили с черепом, восстановили разорванные сосуды, нервы, мышцы. Через несколько дней после операции профессор Спецлер в телефонном интервью сообщил корреспондентам, что «Тимоти уже адресовал врачам и родным, дежурившим около него, некоторые звуки и подавал знаки рукой». На вопрос журналиста «Можно ли рассчитывать, что восстановятся все функции организма мальчика?» доктор ответил утвердительно.

Сложнейшая хирургическая операция была успешно проведена в условиях тяжёлой дисфункции физиологических процессов — травматического болевого шока и анатомического нарушения жизненно важных органов. Этот факт говорит о фантастических возможностях современной хирургии. А я, рассказав о нём, хочу проститься с тобой, Джулия, и с нашими читателями.

Очень многие выпускники медицинских университетов хотят стать хирургами, но врачевание имеет и много иных дорог. В медицине ещё достаточно интересных и полезных маршрутов, по которым нам тоже стоит пройти.

Твой Алекс

-

В процессе поисков, продолжающихся и сегодня, было установлено, что основную ответственность за синтез антител несут Т-лимфоциты. Поэтому именно эти клетки послужили учёным мишенью для бомбардировки противоиммунной артиллерией.

Грубая ошибка. Не T-лимфоциты, а B-лимфоциты занимаются синтезом антител. Поправьте. А вот иммуноподавление В-лимфоцитов с целью предотвращения отторжения транстплантата выглядит сомнительным. Логичнее было бы делать это как раз с вырабатываемыми ими антителами. Мишенью иммунотерапии, наверное, были действительно Т-лимфоциты. Но не потому что они вырабатывают антитела, а потому что являются частью системы клеточного иммунитета, ответственного за отторжение трансплантированной ткани.

Надо свериться с первоисточником и привести на него ссылку.