«Волшебный мир холодных морей». Глава из книги

Гидромедузы

В планктоне обитают достаточно необычные существа, обладающие уникальной способностью к чередованию жизненных форм, — это гидроидные. Они относятся к типу стрекающих, в котором составляют отдельный класс; их ближайшие родственники — кораллы и несколько классов медуз. В жизненном цикле большинства гидроидных есть стадия медузы. Как правило, они совсем крохотные и просто устроенные, их называют гидромедузами. Медузы эти живут совсем недолго и служат для полового размножения и расселения на огромные расстояния: из-за небольшого размера океанические течения разносят медуз, неспособных сопротивляться потоку, по самым дальним уголкам Мирового океана, где их личинки впоследствии оседают на дно и образуют полипы. Собственно, большая часть их жизни проходит вовсе не в виде медузы, а в форме небольшого полипа или чаще в виде куста — целой колонии гидроидных полипов на дне.

Разнообразие гидроидных огромно: это одиночные полипы, такие как известная многим со школы гидра (Hydra sp.); гигантские, похожие на цветы, глубоководные полипы тубулярии (Tubularia indivisa), не имеющие медузоидной стадии; смертельно ядовитая медуза крестовичок (Gonionemus vertens) или светящаяся медуза экворея (Aequorea victoria) — в Мировом океане насчитывается более 2800 видов гидроидных! И если жизнь гидроида в стадии медузы может длиться от нескольких часов до нескольких месяцев, то колония полипов на дне может жить невероятно долго, регрессируя практически целиком при неблагоприятных условиях и вырастая заново из гидроризы (гидрориза — основание колонии гидроидных полипов, представляющее собой ползучий ветвящийся столон), когда приходит время. Вся колония гидроидов — это единый организм с одним и тем же генетическим материалом, способный к бесполому размножению, то есть каждый отдельный полип в колонии (зооид — отдельный организм колонии) является клоном. Раздельнополые медузы образуются также бесполым путём прямо на ветвях гидроида в специальных медузоидных почках, после чего отпочковываются и отправляются в свободное плавание. Гидромедузы обладают половым размножением и внешним оплодотворением, в результате которого из их яиц выходит примитивная планктонная личинка — планула, оседающая на дно и дающая начало новому поколению полипов.

Конечно, существуют исключения из правил: глубоководная наркомедуза эгинопсис (Aeginopsis laurenti) вообще не имеет стадии полипа, и из её личинки сразу вылупляется медуза. У некоторых видов наркомедуз отмечено раннее развитие личинок прямо в полости тела взрослой медузы, а, к примеру, колониальный полип эктоплевра (Ectopleura larynx) не производит медуз вообще: на его зооидах гроздьями вырастают донные личинки — актинулы, которые после созревания просто падают на дно и могут перемещаться на небольшие расстояния при помощи маленьких щупалец, прежде чем образовать новую колонию.

Сарсия

Sarsia tubulosa

Сарсия — одна из самых распространённых гидромедуз в арктических морях. Сарсий в массе можно обнаружить весной и в начале лета у самой поверхности и на небольших глубинах, до 70 м. Чаще всего они собираются поблизости от берегов, поскольку образующие медуз гидроидные полипы сарсии обитают на мелководье. Сарсию называют «медуза-колокольчик» из-за характерного ротового стебелька (манубриума), который похож на язык колокола. Кстати, длина её манубриума может в два с половиной раза превышать высоту купола! Размеры же самой медузы редко превышают 2 см, но при этом сарсии обладают четырьмя очень длинными щупальцами, на которых отчётливо видны батареи жгучих стрекательных клеток — с их помощью они охотятся на зоопланктон. Будучи активными пловцами, они ловят мелких ракообразных, хотя временами им удаётся поймать небольших мизид или бокоплавов, которые с трудом пролезают через узкий рот сарсии и нелепо растягивают её ротовой стебелёк. Выглядит это практически как в «Маленьком принце» Экзюпери: удав, который проглотил слона.

Сарсии обычно появляются в планктоне в марте-апреле, взрослеют к июню и после размножения исчезают, как и другие гидромедузы с полиповидной стадией. Если весной условия не очень хорошие — поздний ледоход или малое количество еды в планктоне, то полипы не производят медуз, а экономят силы и ресурсы до осени: в это время можно сделать ещё одно поколение медуз, которому ничего не будет угрожать (в летние месяцы их съедят цианеи). Собственно, каждый год часть полипов даёт начало осенней генерации сарсий, и они на месяц-два заполняют уже практически безжизненную толщу воды, выедая из неё оставшийся перед зимним сезоном немногочисленный планктон.

Бугенвиллия

Bougainvillia superciliaris

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Anthoathecata

Семейство: Bougainvilliidae

Bougainvillia superciliaris (L. Agassiz, 1849)

Бугенвиллия — крохотная гидромедуза, встречающаяся практически во всех арктических морях. В массе их можно увидеть на небольших глубинах, но отдельные особи были зафиксированы и на глубинах до 200 м. Бугенвиллия не отличается крупными размерами, высота купола медузы, как правило, не превышает 9 мм. По периметру купола расположены четыре красных бульбы с несколькими длинными тонкими щупальцами. В основании каждого щупальца расположен крохотный тёмный глазок, способный различать движения окружающих существ и уровень освещённости. Большую часть времени бугенвиллии неподвижно парят в толще воды, охотясь на зоопланктон с широко расправленными щупальцами, усаженными жгучими стрекательными клетками — книдоцитами. Они мгновенно выстреливают в животных, едва прикоснувшихся к щупальцам бугенвиллии, обездвиживая и загарпунивая их, после чего щупальца сокращаются, подтягивая жертву ближе к куполу, который медуза ловко подгибает, передавая добычу на внутренний круг щупалец, окружающий манубриум — ротовой стебелёк медуз. Они окончательно добивают жертву и заталкивают её в небольшой рот.

У бугенвиллии, как и у большинства других гидромедуз, в жизненном цикле чередуются две стадии: живущие на дне полипы, похожие на небольшие кустики, и медузы, которые служат для полового размножения и расселения. При этом медузки могут жить в планктоне всего несколько недель, тогда как колонии гидроидных полипов годами растут на камнях и других твёрдых субстратах. Весной, ещё подо льдом, на полипах появляются медузоидные почки, в которых формируются мужские и женские особи бугенвиллий. Из почек выходят маленькие свободноплавающие медузки, которые питаются, растут и готовятся к нересту. Под их куполом, над ротовым стебельком, расположены гонады — половые железы, в которых за несколько недель созревают половые продукты и яйца. В середине июня, когда вода теплеет до 8–12°C, происходит оплодотворение, после чего яйца вытягиваются и превращаются в ресничных личинок — планул, которые покидают тёплое место под куполом и переходят к самостоятельной жизни в толще воды. Через какое-то время они осядут на дно и дадут начало новым полипам бугенвиллии.

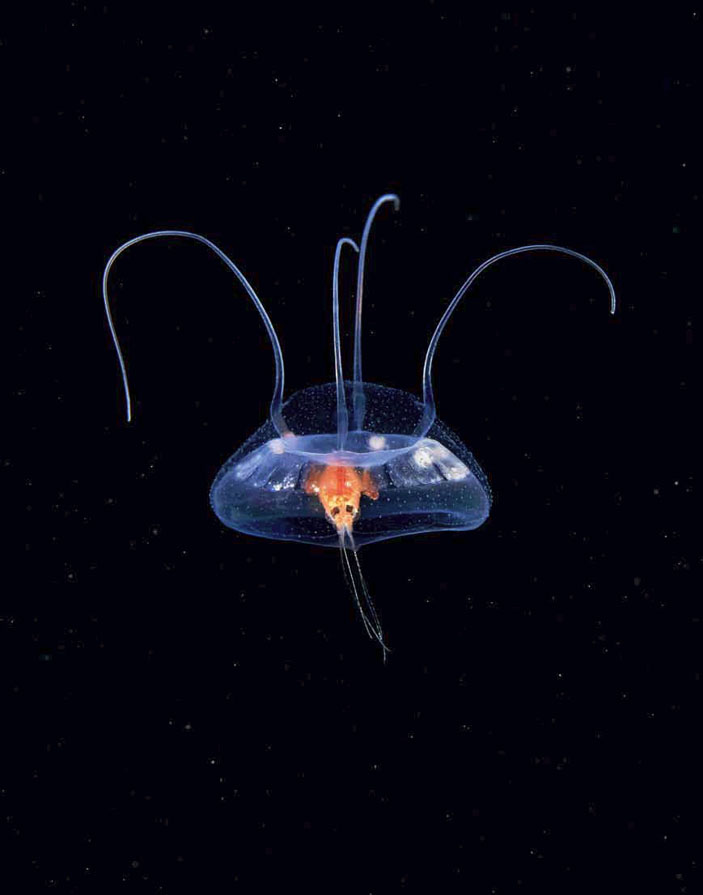

Эгинопсис

Aeginopsis laurentii

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Narcomedusae

Семейство: Aeginidae

Aeginopsis laurentii (Brandt, 1838)

Ещё один типичный представитель холодноводного планктона — эгинопсис. Эти небольшие, всего 15–20 мм в диаметре, гидромедузы проводят большую часть своей жизни на очень приличных глубинах, до 3500 м, но зачастую поднимаются практически к самой поверхности. При этом на глубине они отлично себя чувствуют даже при отрицательной температуре в −1,88°C!

Эгинопсис относится к достаточно необычному отряду наркомедуз, имеющих характерные щупальца, растущие в обратную сторону — вверх, причём проходят они прямиком через купол, чего не бывает у других гидромедуз. Также у эгинопсисов отличается строение пищеварительной системы: их широкий плоский желудок образует боковые выросты — желудочные карманы, а радиальные каналы кишечника, которые у других медуз доставляют питательные вещества к краям зонтика, попросту отсутствуют. Ротовой стебелёк (манубриум) эгинопсиса тоже необычный и занимает практически всё пространство под куполом. Пищевые предпочтения этих медуз плохо изучены, но практически все известные наркомедузы питаются преимущественно другими мелкими желетелыми и планктонными личинками. Наряду с аглянтой эгинопсис — ещё один вид гидромедуз с прямым развитием: у них нет стадии полипа, и весь их жизненный цикл проходит в толще воды. Точный срок жизни эгинопсисов неизвестен: не так просто наблюдать за глубоководной полупрозрачной сантиметровой медузой в течение продолжительного времени.

Зачастую внутри эгинопсиса можно встретить крохотных паразитических рачков-гипериид. Поскольку многие другие гидромедузы живут всего несколько недель, молодые рачки предпочитают селиться в более живучем «доме». Когда они подрастут, переселятся в гребневиков или в более крупных сцифоидных медуз — цианей и аурелий.

Аглянта

Aglantha digitale

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Trachymedusae

Семейство: Rhopalonematidae

Aglantha digitale (O. F. Muller, 1776)

Аглянта — это одна из самых массовых гидромедуз арктических морей и одна из самых красивых. На английском её называют Pink helmet — розовый шлем. Этих медуз можно встретить как у самой поверхности, так и на огромных глубинах — до 5000 м! Как и большинство других гидромедуз, аглянта совсем небольшая: максимальная высота её купола может достигать 4 см, но в массе её размер не превышает 1,5 см. Не так просто заметить аглянту в толще воды: её практически прозрачный купол невидим без мощных фонарей, но с ними или на ярком солнце он начинает переливаться всеми красками, подобно мыльному пузырю, из-за интерференции света. По краю купола расположены от 80 до 100 тончайших красных щупалец, усаженных стрекательными клетками — книдоцитами, главным оружием всех кишечнополостных. Раскинув щупальца во все стороны, аглянта замирает и дрейфует в толще воды вместе с течением, ожидая, когда какой-нибудь неловкий рачок коснётся её щупалец и будет убит или парализован. Эта медуза может питаться фитопланктоном и микробными организмами, но основной источник пищи аглянты — мелкий зоопланктон.

Сезон размножения данных медуз приходится на зиму, так что в массе аглянты появляются в планктоне весной, достигая порой плотности в 400 особей на кубометр воды. Гидромедузы раздельнополы и обладают наружным оплодотворением, при этом у аглянты мужские и женские особи отличаются — последние более цветастые, тогда как мужские особи белёсые и совершенно невыразительные. И у тех и у других внутри купола подвешены восемь похожих на сосиски гонад — половых желёз, в них продуцируются яйца и мужские половые продукты, которые медуза вымётывает в воду после созревания. Из оплодотворённого яйца выходит примитивная планктонная личинка — планула, которая у аглянт не оседает на дно, а превращается в свободноплавающую личинку — актинулу. У неё уже есть щупальца, усаженные стрекательными клетками. Чуть позже актинула превращается во взрослую медузу. Таким образом, в отличие от большинства гидромедуз, в жизненном цикле аглянты нет донной стадии полипа, так что медузы всю свою жизнь проводят в планктоне. Продолжительность их жизни в среднем составляет год.

Халитолус

Halitholus yoldiaearcticae

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Anthoathecata

Семейство: Pandeidae

Halitholus yoldiaearcticae (Birula, 1897)

Более 100 лет назад исследователями был описан гидроидный полип перигонимус (старое название халитолуса — Perigonimus yoldia-arcticae), а его медузоидная стадия долго оставалась загадкой. Гидроид этот селится на раковинах двустворчатых моллюсков йольдий (Yoldia arctica), откуда он и получил своё видовое название. Как правило, гидроид поселяется на том краю раковины моллюска, который прикрывает его сифоны. Йольдии — фильтраторы и питаются органическими частичками, взвешенными в морской воде. Для того чтобы обеспечить себя пищей, моллюск должен непрерывно прогонять через свою мантийную полость воду, поступающую через вводный и выходящую через выводной сифон. Создаваемые при этом токи воды, вероятно, облегчают гидроиду улавливание пищи.

Позднее была обнаружена и медуза — небольшая, с «перетянутым» на две половины куполом и множеством, до 120, длинных щупалец. Про жизненный цикл и отношение этой медузы к полипу до сих пор известно очень мало, и даже не до конца понятно, является ли растущий на раковине йольдий гидроид прародителем этих медуз. Тем не менее медуз халитолусов часто можно встретить на небольших глубинах в Белом и Карском морях, у берегов Шпицбергена и в некоторых частях Балтийского моря.

Мелицертум

Melicertum octocostatum

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Leptothecata

Семейство: Melicertidae

Melicertum octocostatum (M. Sars, 1835)

Мелицертум — ещё одна широко распространённая холодноводная гидромедуза: её можно встретить как в морях северной части Тихого океана, так и в северной части Атлантики на глубинах до 1 км, но чаще около берегов, в небольших бухтах и заливах. Медузы мелицертума небольшие — до 14 мм, как и другие гидромедузы, они отпочковываются от колониальных донных полипов и служат для размножения и расселения вида. Их отличает восемь ярко-жёлтых или оранжевых гонад, вытянутых вдоль широких радиальных каналов, которые проходят по внутренней стороне купола. Щупалец много, до 88. С их помощью мелицертум охотится на крохотных рачков, личинок полихет и мальков рыб.

Эвтонина

Eutonina indicans

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Leptothecata

Семейство: Eirenidae

Eutonina indicans (Romanes, 1876)

Неприметную гидромедузу эвтонину легко упустить из виду: её прозрачный и полностью лишённый пигмента купол диаметром 2–3 см не так просто заметить в толще воды, хотя количество этих медуз в планктоне может быть просто невероятным. Эвтонины обитают на глубинах до 550 м и совершают вертикальные миграции к самой поверхности. Нередко их можно встретить в небольших прогреваемых бухтах, где они образуют огромные сезонные скопления, становясь лакомой добычей крупных медуз цианей. Сами эвтонины питаются с помощью 200 небольших тонких щупалец, охотясь на планктонных личинок, ракообразных и аппендикулярий, а иногда даже на более мелких гидромедуз. Эвтонин легко можно узнать по характерным спирально скрученным гонадам, расположенным вдоль четырёх радиальных каналов, идущих от желудка к краям купола. Именно в них формируются будущие личинки, из которых выйдут планулы, дающие начало следующей популяции донных полипов.

Экворея

Aequorea sp.

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Leptothecata

Семейство: Aequoreidae

Aequorea sp.

Гидромедуза экворея — одна из самых удивительных медуз в истории науки. Дело в том, что эквореи обладают биолюминесценцией, то есть способностью светиться. Края их купола в темноте мерцают ярким голубовато-зелёным светом. В 1961 году учёные стали работать над механизмом этого свечения и обнаружили, что за голубой свет отвечает новый для науки белок, который в честь медузы назвали экворин, но они также выделили и второй белок, который назвали GFP (green fluorescent protein), или ЗФБ (зелёный флуоресцентный белок), способный испускать яркий зелёный свет при освещении его синим. Таким образом, синий экворин вызывал флуоресценцию GFP, усиливая общее свечение медузы. Позже выяснилось, что ген, кодирующий зелёный белок, может быть встроен практически в любую живую клетку как светящийся маркер, позволяя отслеживать, за что отвечают те или иные гены. Учёным, к примеру, удалось получить светящихся мышей и заставить светиться нервную систему рыб. Открытие этого белка произвело революцию в клеточной и молекулярной биологии, позволило прояснить многие вопросы, изучить природу генетических заболеваний и дало начало целой серии современных исследований. На сегодняшний день GFP и его производные крайне широко используются в науке, а трём учёным: Осаму Шимомуре, Мартину Чалфи и Роджеру Циену, выделившим этот белок и впервые изучившим его свойства, в 2008 году была присуждена Нобелевская премия по химии.

Но вот зачем это необычное свечение нужно самой медузе — никто до сих пор не знает. По одной из гипотез экворея таким образом отпугивает посягающих на неё хищников, по другой — привлекает на свет любопытный планктон, которым она питается. Кстати, экворея может быть значительно крупнее многих гидромедуз: в Охотском море встречаются медузы с диаметром купола до 30 см!

Гонионемус, или крестовичок

Gonionemus vertens

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Limnomedusae

Семейство: Olindiidae

Gonionemus vertens (A. Agassiz, 1862)

Небольшая ядовитая медуза гонионемус, или крестовичок, обитает преимущественно в дальневосточных морях России, но встречается и во многих других местах. Своё название медуза получила из-за ярких крестообразных гонад, расположенных вдоль радиальных каналов и просвечивающих через прозрачный купол. По краю купола расположены 60–80 щупалец, несущих стрекательные клетки с сильнодействующим токсином. Встреча с этой медузой опасна даже для человека. Поражение её ядом вызывает резкую боль и ослабление мышечного тонуса, в том числе и мышц дыхательной системы. Могут возникать боли в пояснице и конечностях, бред и галлюцинации, кратковременная глухота и слепота. Повторное поражение токсином приводит к более тяжёлым последствиям, вплоть до смертельного исхода. Крестовички обитают на мелководье — на глубинах до 10 м, но чаще селятся в зарослях морской травы зостеры на глубине 2–3 м, и в определённые сезоны представляют реальную угрозу для купальщиков. Ко всему прочему у крестовичков на каждом щупальце есть специальная присоска — с их помощью медузы закрепляются на водных растениях. При небольших размерах, а это всего 2–3 см, подобная «засадная» стратегия крестовичков делает их практически незаметными и крайне опасными существами, о которых необходимо помнить, прыгая в море.

Тип: Cnidaria

Класс: Hydrozoa

Отряд: Anthoathecata

Семейство: Corynidae

Sarsia tubulosa (M. Sars, 1835)