Эукариотические клетки могли возникнуть в результате двойного эндосимбиоза

Исследователи из Уппсальского университета опубликовали в журнале Science Advances результаты нового биоинформатического анализа эволюции эукариот. Согласно построенному ими эволюционному дереву, не имеющие митохондрий эукариоты «ответвились» от этого дерева раньше других. Авторы трактуют эти результаты как довод в пользу гипотезы, гласящей, что эукариоты возникли раньше, чем обзавелись митохондриями, — путем симбиоза между археей и дельта-протеобактерией. Второй симбиоз — уже с альфа-протеобактерией — привел к появлению «полноценных» эукариотических клеток. Практически одновременно с этой статьей группа Евгения Кунина опубликовала работу, в которой была сделана попытка реконструировать свойства вирусов, поражавших последнего общего предка всех эукариот. Кунин с коллегами также пришли к выводу, что наиболее вероятно происхождение эукариотической клетки в результате двух последовательных симбиозов.

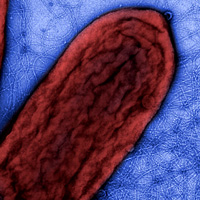

Происхождение эукариот — одна из самых волнующих загадок биологии, над которой бьются современные эволюционисты. Мы знаем, что митохондрии и хлоропласты произошли от бактерий — соответственно альфа-протеобактерий и цианобактерий, — но исследователи точно пока не могут сказать, откуда взялось ядро, сложная система внутренних мембран, способность к фагоцитозу и многие другие черты, отличающие эукариотическую клетку от прокариотической. Гены, отвечающие за синтез ДНК, РНК и белков и их упаковку, получены нами от архей (а конкретно — асгардархей), а значит, архея тоже была нашим далеким предком. Но до конца не ясно, как произошел переход от нее к более сложной клетке с ядром, набитой внутриклеточными симбионтами.

У истоков обсуждения этой проблемы стоит известный протистолог Томас Кавалье-Смит, который обратил внимание, что многие одноклеточные эукариоты не имеют митохондрий и живут анаэробно. Это привело Кавалье-Смита к элегантной и простой гипотезе — эукариоты без митохондрий и есть самые древние формы, которые он назвал архезоями. А митохондрии появились в результате симбиоза такого «архезоя» и альфа-протеобактерии.

Но в дальнейшем оказалось, что даже у безмитохондриальных эукариот — тех самых «архезоев» — в клетке присутствуют следы митохондрий. То у них обнаруживаются гены явно митохондриального происхождения (которые когда-то давно были перенесены в ядро), то гидрогеносомы — рудименты митохондрий, вырабатывающие водород, то митосомы — остатки митохондрий, занимающиеся синтезом железосерных белков для клетки. Оказалось, что архезоев, по сути, не существует — у всех эукариот когда-то были митохондрии. Возникли и новые неудобные вопросы к этой гипотезе. Исследователи даже засомневались, может ли фагоцитоз возникнуть без митохондрий — это слишком энергозатратный процесс, чтобы его можно было обеспечить за счет одного брожения.

Возникла новая гипотеза: сама эукариотическая клетка возникла в результате симбиоза между альфа-протеобактерией и археей. Но вот незадача: наши ближайшие архейные родственники — анаэробы. И, очевидно, наш архейный предок был таким же. Значит, он не мог встретиться с бактерией, которая, подобно современным митохондриям, дышала кислородом. Водородная гипотеза постулировала, что исходно предки митохондрий умели и дышать кислородом, и производить водород — как современные гидрогеносомы. А уже потом у разных организмов они специализировались для выполнения конкретной функции.

Но в своей книге «Энергия, секс, самоубийство» британский биохимик Ник Лейн сам отмечал, что эта гипотеза кажется «надуманной». В некоторых вопросах ее приходилось усложнять допущениями.

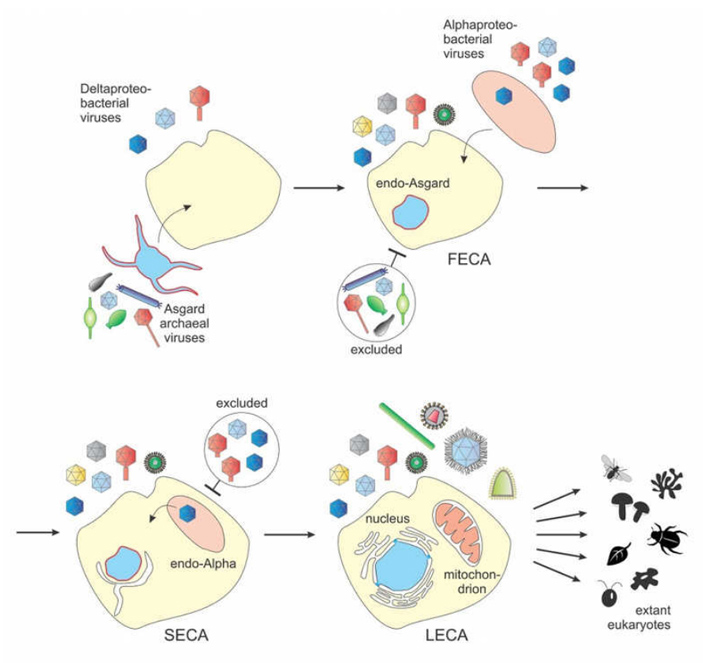

Помимо этого, химическое строение мембран эукариот соответствует мембранам бактерий, а не архей. И непонятно, как же так могло получиться, если архея поглотила альфа-протеобактерию. Новая — синтрофная — гипотеза элегантно решала эту проблему за счет введения третьего участника, который в этом случае был вовсе не лишним (Предложена новая гипотеза происхождения эукариот, «Элементы», 07.05.2020). Она предполагала, что эукариотическая клетка сформировалась не из двух, а из трех прокариот: археи, дельта-протеобактерии и альфа-протеобактерии, которые были связаны биохимическими процессами в древнем микробном сообществе — примерно так, как показано на рис. 1. Согласно этой гипотезе, архея стала ядром, дельта-протеобактерия превратилась в цитоплазму, а уже следом внутрь образовавшейся химеры забрались альфа-протеобактерии, став митохондриями. На рис. 2 этот процесс показан подробно.

Рис. 2. Обновленная синтрофная гипотеза. a — общая структура сообщества цианобактериального мата, где предположительно началось становление эукариот. b — стадия факультативного симбиоза трех партнеров: гетеротрофной асгардархеи, сульфатредуцирующей дельта-протеобактерии и альфа-протеобактерии, окисляющей сероводород (возможно, она была еще и фотосинтезирующей). c — стабилизация симбиоза за счет горизонтального переноса генов и переход его в эндосимбиоз, когда один из партнеров поселяется внутри другого, в данном случае — архея внутри дельта-протеобактерии. d — симбиоз с альфа-протеобактерией тоже принимает характер эндосимбиоза, одновременно у хозяина (то есть у дельта-протеобактерии) развивается система внутренних мембран. e — дельта-протеобактерия отказывается от восстановления сульфата и переходит к брожению, альфа-протеобактерия отказывается от окисления сульфидов и переходит к кислородному дыханию, а архея вообще навсегда теряет собственный энергетический обмен; кроме того, начинают формироваться ядерные поры. f — исчезновение архейной мембраны и окончательное формирование ядерных пор, приводящее к свойственному эукариотам разобщению процессов транскрипции и трансляции; на этой стадии перед нами полностью сформированная эукариотная клетка. Рисунок из статьи P. López-García, D. Moreira, 2020. The Syntrophy hypothesis for the origin of eukaryotes revisited

Эта гипотеза в некотором смысле разрубала гордиев узел. Становилось понятно, почему мембраны наших клеток — бактериального, а не архейного типа. Отпадала необходимость допущения, что предок митохондрий был и швец, и жнец и на дуде игрец — то есть умел как выделять водород, так и дышать кислородом.

Этой весной в журнале Science Advances вышла статья биологов из Уппсальского университета, в которой они пытались реконструировать филогенетическое дерево эукариот. Авторы собрали набор из 183 белков, общих для всех эукариот и архей, соединили для каждого вида последовательности в одну большую цепочку, и воспользовались несколькими математическими моделями для реконструкции дерева по получившейся «суперматрице», как ее назвали сами авторы.

В результате первыми от «ствола» построенного авторами дерева отходили «ветви», ведущие к группам Parabasalia, Fornicata и Preaxostyla. И как раз в этих группах много видов, не имеющих митохондрий. Их часто объединяют под общим названием «экскаваты» (Excavata) — которое, правда, включает еще и аэробный таксон Discoba (рис. 3).

Рис. 3. Филогенетическое дерево эукариот. Parabasalia, Fornicata и Preaxostyla отходят у самого «корня» эукариот. Кстати, тот факт, что археи и эукариоты — всего лишь сестринские группы, заставляет усомниться в безошибочности этой реконструкции. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Так возможно — предположили авторы — митохондрии появились уже после того, как эти эволюционные линии отправились в самостоятельное путешествие? Сначала симбиоз между археей и дельта-протеобактерией породил примитивного эукариота, который успел дать начало экскаватам, прежде чем в него подселились новые альфа-протеобактериальные жильцы, ставшие митохондриями? Такой сценарий из двух последовательных эндосимбиозов показан на рис. 4.

Рис. 4. По версии шведских биологов, два бактериальных компонента эукариотической клетки присоединились к ней в разное время — и между ними успели ответвиться целых три ветви полноценных эукариот. С точки зрения существующей модели двойного эндосимбиоза не очень понятно, как такое могло получиться. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Почти одновременно с публикацией шведских биологов группа под руководством биоинформатика Евгения Кунина опубликовала новое свидетельство в пользу «двойного эндосимбиоза». В своем исследовании они обнаружили, что вирусы эукариот происходят от вирусов бактерий, а не архей. Учитывая, что эксплуатируемый вирусами аппарат транскрипции и трансляции у нас именно архейного происхождения, это может показаться странным. Но «двойной эндосимбиоз» лучше всего объясняет этот факт: с того момента, когда поверх археи оказалась мембрана бактериального типа от дельта-протеобактерии, вирусы архей оказались от нее отсечены, так как они не умеют проникать через бактериальные мембраны. Новую химерную клетку пришлось колонизировать вирусам, которые это делать умели, — то есть вирусам бактерий, которые и дали начало вирусам эукариот (рис. 5). Подробно о своей работе Евгений Кунин рассказал в интервью порталу «PCR.news».

Рис. 5. Двойной эндосимбиоз (в рамках синтрофной гипотезы) и вирусы, часть из которых исключалась из дальнейшего процесса на разных стадиях. В итоге с «трехкомпонентными» эукариотами остались в основном вирусы, ранее поражавшие бактерий. Изображение предоставлено Евгением Куниным

Кажется, что эти две статьи — от группы Евгения Кунина и от биологов Уппсальского университета — дополняют друг друга и вместе способны окончательно утвердить представление о происхождении эукариот в ходе двойного эндосимбиоза. Но между ними есть различия.

Группа Евгения Кунина проверяла сочетаемость своих гипотез с конкретной моделью «двойного эндосимбиоза» — обновленной синтрофной гипотезой. А вот шведские биологи никакой конкретики не привели, а ведь именно в их случае она имела решающее значение. До сих пор не ясно, мог ли образоваться эукариот «незавершенного» двойного эндосимбиоза — то есть только из союза археи и дельта-протеобактерии — и насколько бы он отличался от эукариот с тремя компонентами. Если шведские биологи правы, то дельта-протеобактерия и архея должны были сформировать полноценного эукариота, только без митохондрий (как мы изобразили на рис. 1), но не факт, что именно так все и было. Например, согласно обновленной синтрофной гипотезе, внутренние мембраны у эукариот появились одновременно с обретением митохондрий или позже (рис. 2) — и, таким образом, рано «сошедшие с дистанции» эукариоты как минимум резко отличались бы от растений и животных по строению клетки, чего не наблюдается. По-видимому, двойной эндосимбиоз, однажды случившись, дошел до конца и потомки промежуточных форм до наших дней не сохранились. Синтрофная гипотеза базируется на предположении, что когда-то три прокариота, давшие начало эукариотической клетке, жили вместе в одной экосистеме, а статья шведских биологов разделяет их во времени. Эти возражения можно было бы снять, если бы они внесли уточнения в синтрофную гипотезу — однако они даже не процитировали статью с ее последней версией.

К реконструкции шведских биологов у Евгения Кунина есть и чисто биоинформатические вопросы. Например, в их дереве все археи оказываются сестринской группой по отношению к эукариотам, хотя при правильном построении дерева корень всех эукариот должен лежать внутри клады асгардархей, к которым принадлежал наш архейный предок. «Авторы утверждают, что это не влияет на выводы, но я не понимаю, как так может быть», — комментирует Евгений Кунин. — «Есть и другие техническое проблемы, заставляющие меня с осторожностью относиться к топологии дерева».

Таким образом, мы все вполне могли возникнуть в результате двойного эндосимбиоза. Наши клетки, как конструктор Lego, могут быть собраны из целых трех прокариот. Однако эволюционное древо самих эукариот вряд ли сохранило следы этого процесса, и обсуждаемая статья в Science Advances мало меняет в наших представлениях о нем. Скорее, она выглядит как интересная попытка возродить устаревшее представление об «архезоях» — которым вряд ли есть место в моделях двойного эндосимбиоза. Больше надежд на косвенные свидетельства — даже из эволюции вирусов! — которые могут рассказать, как симбиоз из трех свободноживущих бактерий превращался в одну большую клетку.

Источники:

1) Caesar Al Jewari, Sandra L. Baldauf. An excavate root for the eukaryote tree of life // Science Advances. 2023. DOI: 10.1126/sciadv.ade4973.

2) Mart Krupovic, Valerian V. Dolja & Eugene V. Koonin. The virome of the last eukaryotic common ancestor and eukaryogenesis // Nature Microbiology. 2023. DOI: 10.1038/s41564-023-01378-y.

Георгий Куракин

-

если у Кунина есть претензии к технике построения дерева, это сильное указание, что там всё может оказаться малодостоверным

рис.4 я до конца не понял. в тексте написано, что по версии авторов Discoba/Excavata как раз ответвились до встречи в предками митохондрий, но на рис.4 - после.-

Я согласен, что технические замечания по поводу дерева в таких работах критичны. Если они есть, надо ставить под вопрос всю работу, пока не разрешены технические сомнения.

Что касается Discoba – я их в тексте специально "вынес за скобки", чтобы изложить все события в версии авторов.-

Георгий, я прочитал статью шведов, и там утверждается, что, цитирую, "Although the tree lacks an outgroup for Archaea, the topology is also consistent with the Asgard archaea as sister to eukaryotes". Я не вижу ни в их статье, ни в приведённом рис. 3. подтверждения/утверждения, что "все археи оказываются сестринской группой по отношению к эукариотам", как раз ровно наоборот, из рисунка чётко видно, что эукариоты происходят именно от асгардархей. Мне кажется, здесь какое-то противоречие...

-

-

А разве у асгардархеи была экзон-интронная структура? Мне кажется, у неё тоже безынтронный геном, разве нет? Экзон-интронная структура, скорее всего, возникла в результате эукариогенеза – и, возможно, как раз в результате массивного переноса бактериальных генов в ядро. Так что, мне кажется, экзон-интронная структура – вообще не контраргумент. Она только указывается на эндосимбиоз – а вот кого, с кем и когда, это уже детали, которые конкретно она не сохранила.

-

К сожалению, насчёт интронов именно у асгардархей нигде не могу найти ни подтверждения ни опровержения. Но археи в целом позиционируются как содержащие в геноме интроны, хотя и не у всех обнаруженных видов. Кроме того, абсолютно все эндосимбионты у эукариот сохранили какой-никакой геном, обособленный от ядерного. Но вот у "объединительницы" дельта-проеобактерии его, обособленного, нет вовсе. Когда у всех так, а у одной эдак, горизонтальный перенос её полного генома в археоту и его интронизация пока что, на мой взгляд, неубедителен. О гипотезе упрощения генома бактерий путём "вытряхивания" всех архейных интронов осведомлён (и, соответственно, происхождения бактерий от архей), но вот обоснованных гипотез и примеров обратного процесса (интронизации бактериальных цистронов) пока не видел.

-

Замена могла произойти позднее. Есть же медузы без митохондрий

-

-

-

Видимо нет. Возник он с митохондриями, но потом их потерял.

Результаты генетических исследований Henneguya salminicola показали, что организм, адаптируясь к анаэробной среде, потерял не только митохондриальный геном, а вместе с ним и способность к кислородному дыханию, но и почти все ядерные гены, участвующие в транскрипции и репликации митохондрий.

-

-

Среди форникат можно отметить джиардию (Giardia), довольно известный паразит. Митохондрий не имеют, но обладают митосомами, которые явно митохондриальные, так как механизм тот же.

Все перечисленные базальные ветви паразиты или симбионты, с этим сильно изменились.

Если доказать, что гидрогеносомы у базальных ветвей вообще другой эндосимбионт, неродственный митохондриям, то получится похоже как древо на "Рис. 4.".

Что как бы возможно, но всё таки современное отсутствие переходных форм более вероятна.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jakobida#Mitochondrial_DNA

Щведское исследование наверное таки не совсем точное.

Новости: Эволюция

Рис. 1. Схематичное изображение сценария двойного эндосимбиоза, который мог дать начало эукариотической клетке, по версии авторов обсуждаемой статьи. Голубая — архея, желтая — дельта-протеобактерия, красные — альфа-протеобактерии. Эти цветовые обозначения сохранены на последующих рисунках. Рисунок создан с помощью сервиса научной графики biorender.com