На дне Индийского океана найдена порода архейского возраста

Океаническая кора формируется в зонах срединно-океанических хребтов, а поглощается в зонах субдукции, «подминаясь» под континентальную кору и погружаясь в верхнюю мантию, где происходит ее переплавка. Полный цикл жизни океанической коры занимает не более 200 млн лет. Но иногда в результате драгирования попадаются существенно более древние породы с океанического дна. И это требует объяснения. Исследуя поднятые со дна Индийского океана образцы, ученые установили, что их возраст составляет 2,8 млрд лет (это рекорд для донных пород!) и что по ряду характеристик они схожи с породами Капваальского кратона (расположенного на юге Африки в 2000 км к северу). Авторами предложена модель, согласно которой мантийные плюмы могут разрушать основание кратона и переносить его куски через астеносферу на тысячи километров. Оказаться на поверхности они могут только в зонах срединно-океанических хребтов вместе с новообразованной океанической корой.

Современную геологию сложно представить без физики, химии, математических и компьютерных моделей. Они позволяют ученым-геологам изучать все более древнее прошлое Земли. При этом, естественно, чем древнее, тем больше остается открытых вопросов. Особенно полна загадок архейская эпоха, длившаяся с 4 по 2,5 млрд лет назад. Это связано с тем, что на Земле очень мало мест, где на поверхность выходят столь древние породы. Сложностей добавляет и то, что они зачастую сильно изменены, то есть их свойства в той или иной степени изменились из-за последующих геологических процессов. Но именно в архее таятся ответы к, пожалуй, одним из самых волнующих загадок, стоящих перед современной наукой: как, когда и при каких условиях на Земле зародилась жизнь. В архее Земля начала принимать современный облик — образовались первые континентальные блоки (см. Сульфидные включения в алмазах свидетельствуют о том, что субдукция началась еще в архее, «Элементы», 06.05.2019) и начала свою работу тектоника плит (см. Древнейшие цирконы из Джек-Хиллс указывают на то, что тектоника плит началась 3,6 миллиарда лет назад, «Элементы», 21.05.2021). Также у ученых уже практически нет сомнений, что в архее зародилась жизнь (см., например, Пористый пирит — еще один аргумент в пользу органической природы строматолитов из Пилбары, «Элементы», 08.10.2019).

Благодаря запустившейся ~3,6 млрд лет назад тектонике заработал «конвейер» по производству и утилизации океанической коры: она постоянно формируется в срединно-океанических хребтах (СОХ, см. спрединг) и погружается в мантию в зонах субдукции (как правило расположенных по краям океанов, на границах океанических и континентальных плит). Непосредственно наблюдать все эти процессы ученые, увы, не могут, но по совокупности экспериментальных данных и результатов моделирования можно утверждать, что астеносфера частично расплавлена — в очень малой, но тем не менее достаточной степени, чтобы придать ей пластичность и позволить литосферным плитам по ней перемещаться.

Разные СОХ отличаются по скорости спрединга: условно их делят на быстрые, средние, медленные и ультрамедленные (рис. 2). Скорость спрединга влияет на форму хребтов. При быстром спрединге вулканические отложение распределяются практически непрерывно вдоль оси хребта, а их мощность колеблется от десятков метров на оси до нескольких сотен метров в пределах нескольких километров от хребта. При ультрамедленном спрединге вдоль оси хребта располагаются отдельные зоны с активным вулканизмом, разделенные сотнями километров океанического дна с минимум вулканических отложений. Мантийные породы тут «выдавлены» на морское дно тектоническими процессами.

Рис. 2. Профиль высот через срединно-океанические хребты с разными скоростями спрединга. Сверху вниз: Восточно-Тихоокеанское поднятие (East Pacific Rise, 10,6 см в год), хребет Хуан-де-Фука (Juan de Fuca Ridge, 6 см в год), Срединно-Атлантический хребет (Mid-Atlantic Ridge, 1,5 см в год), Западно-Индийский хребет (Southwest Indian Ridge, 0,14 см в год). Рисунок из статьи S. A. Soule, 2015. Mid-Ocean Ridge Volcanism

Образование пород океанической коры происходит в ходе декомпрессионного плавления — по мере подъема магмы к поверхности падает давление, что позволяет твердым и разогретым до очень высоких температур породам плавиться. При этом разные породы кристаллизуются при разных условиях. Одним из первых кристаллизуются базальты — породы, сложенные в основном плагиоклазами, пироксенами и некоторыми другими минералами. Океаническая кора состоит преимущественно из базальтов.

После выплавки и излияния базальтов в магматическом источнике остается порода, сложенная в основном оливином и пироксенами — перидотит. В большинстве зон СОХ перидотиты скрыты вышележащими базальтами и только изредка можно найти так называемые абиссальные перидотиты, благодаря которым можно судить в частности, о степени неоднородности мантии.

Изучение абиссальных перидотитов из различных сверхмедленных СОХ показало, что они отличаются друг от друга по тонким геохимическим признакам, а некоторые из них гораздо — на сотни миллионов лет — старше окружающего океанического дна (J. M. Warren, 2016. Global variations in abyssal peridotite compositions). Это было неожиданно, так как считалось, что астеносфера однородна и хорошо гомогенизирована благодаря конвективному перемешиванию. Объяснить этот результат можно двумя способами. Во-первых, такие древние абиссальные перидотиты могут быть фрагментами древней океанической литосферной мантии, снова вынесенными на поверхность (рециклированными) из-за каких-то локальных особенностей субдукции. Во-вторых, они могут являться фрагментами континентальной литосферной мантии, перенесенными в астеносфере на новое место. Разрушение литосферной мантии под архейскими кратонами — не редкость, а древний материал литосферы может при определенных условиях существовать, не расплавляясь, в астеносфере. Могут ли древние фрагменты континентальной литосферной мантии могут переноситься астеносферой к срединно-океаническим хребтам, где они участвуют в формировании новой океанической коры?

В недавней статье ученых из Китая, США и Германии дан положительный ответ на этот вопрос. Они изучили куски пород, собранные со дна в районе Западно-Индийского хребта в ходе глубинного драгирования. Как уже отмечалось для этой зоны характерны ультрамедленные скорости спрединга. К тому же он расположен относительно недалеко от архейского кратона Каапвааль (Kaapvaal Craton) в Южной Африке (рис. 3). Совокупность этих факторов делает этот район идеальным для поиска следов древних «континентов» в мантии. Но чтобы сделать какие-то надежные выводы, образцы нужно как можно более точно датировать.

Рис. 3. Карта региона исследований с отмеченными точками отбора проб. Красным отмечены места, где со дна были подняты базальтовые образцы, зеленым — перидотитовые. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Из-за того, что абиссальные перидотиты сложены по большей части оливином, пироксеном и другими минералами, для их датировки не годится самый надежный геохронологический инструмент — U-Th-Pb-датирование по циркону или бадделеиту. Из всего многообразия методов радиоизотопного датирования для данных пород лучше всего годится Re-Os-датирование. Оно основано на анализе отношений изотопов рения и осмия 187Os/188Os и 187Re/188Os в образцах. При β-распаде происходит переход 187Re→187Os. Поэтому, зная период полураспада 187Re и количество 187Os, можно вычислить, сколько времени понадобилось, чтобы образовался весь осмий-187 в образце. Для этого вычисленные отношения 187Os/188Os и 187Re/188Os для исследуемого образца наносят на график (осями которого являются эти же отношения). Как правило, для одного образца получается множество точек (поскольку замеры изотопов делаются в разных местах). Наклон линии регрессии (изохроны) для этого множества и определяет возраст образца. Этот метод хорошо работает при датировании, например, молибденита или сульфидных руд.

Проблема в том, что для перидотитов изохроны не отличаются надежностью и не соответствуют статистическим критериям (ведь рения в них толком не осталось уже давно). Но существует способ обойти эту проблему. Так как изотоп 187Os радиогенный (то есть он появляется только в результате распада 187Re) и стабильный, он накапливается и отношение 187Os/188Os с течением геологического времени увеличивается. Для образцов из разных источников можно построить модельные линии, показывающие, как со временем в них менялось соотношение изотопов осмия (например, на рис. 4 показаны кривые эволюции осмия в верхней примитивной мантии и в хондрит-подобной мантии).

Рис. 4. Кривая эволюции 187Os/188Os для верхней примитивной мантии (PUM) и хондрит-подобной мантии (CI). График из статьи A. Luguet, D. G. Pearson, 2019. Dating mantle peridotites using Re-Os isotopes: The complex message from whole rocks, base metal sulfides, and platinum group minerals

Теперь, зная, как менялось соотношение изотопов осмия, можно вычислить возраст образца двумя способами. Первый (TMA) основан на измерении 187Re/188Os, а второй (TRD) на измерении 187Os/188Os. Модельные значения возраста TMA и TRD в идеале должны быть близки друг к другу. Но если образец испытал сильное плавление, то практически весь рений из него исчезает и модельный возраст TMA получается некорректным. Какой тогда возраст следует выбрать? Существуют геохимические критерии. В частности, нужно смотреть на содержание элементов в минералах — магния в оливине и хрома в шпинели: чем эти значения выше, тем большее плавление испытала порода (и, следовательно, тем меньше можно доверять оценке возраста TMA).

Сравнив данные для изученных абиссальных перидотитов с известными из литературы, авторы выяснили, что эти породы в прошлом подвергались нагреву до очень высоких температур. Это значит, что почти наверняка значение TMA показывает некорректный возраст, а значение TRD датирует событие плавления, при котором из породы ушел рений. За неимением лучшего это и является наиболее точной оценкой возраста породы (и, естественно, это оценка снизу — порода на самом деле может оказаться еще старше). Для изученных абиссальных перидотитов он составил от 2,28–2,78 млрд лет.

Авторы обратили внимание на то, что по изотопному отношению 187Os/188Os изученные перидотиты со дна Индийского океана похожи на ксенолиты из кратона Каапвааль, находящегося в 1500 км к северу. Они предположили, что эти перидотиты являются обломками так называемых «корней» этого кратона и предложили сценарии, объясняющие судьбу этих образцов. По их мнению, вероятнее всего, что кратон был частично разрушен в результате распада Гондваны в юрском периоде, в результате чего некоторые его «обломки» попали в астеносферу и были перенесены на юг, в зону СОХ. Согласно альтернативному сценарию, плюмовая активность под кратонами Западной Гондваны благодаря сильному нагреву могла привести к обрушению (деламинации) корней кратона и его истончению (рис. 5). Деламинация основания кратона, вызванная плюмами, подтверждается исследованиями мантийных ксенолитов, найденных кимберлитах на юго-западе Каапваальского кратона. Перенос архейской литосферной мантии из кратона Каапвааль в зону Западно-Индийского хребта хорошо согласуется с текущими геофизическими исследованиями.

Рис. 5. Возможный сценарий транспортировки образцов породы от Капваальского кратона в зону Западно-Индийского хребта. Можно выделить три стадии. 1 — разрушение нижней части кратона под действием мантийного плюма (деламинация) и перенос обломков к срединно-океаническому хребту. 2 — часть фрагментов выносится в районе СОХ при медленном спрединге океанического дна. 3 — в конечном итоге субдукция возвращает фрагменты кратона обратно в мантию на большие глубины. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science Advances

Несмотря на то, что выводы авторов о возрасте и происхождении образцов выглядят довольно убедительно, нельзя полностью исключать, что они все-таки являются фрагментами древней океанической (а не континентальной) коры. Пока что проверить это едва ли возможно, поскольку достоверных аналогов настолько древней океанической коры ученым не известно. Вместе с тем, обсуждаемая работа демонстрирует, что рециклинг пород в астеносфере вполне реален, а значит его необходимо учитывать в геофизических моделях.

Источник: Chuan-Zhou Liu, Henry J. B. Dick, Ross N. Mitchell, Wu Wei, Zhen-Yu Zhang, Albrecht W. Hofmann, Jian-Feng Yang, Yang Li. Archean cratonic mantle recycled at a mid-ocean ridge // Science Advances. 2022. DOI: 10.1126/sciadv.abn6749.

Александр Марфин

-

"Также у ученых уже практически нет сомнений, что в архее зародилась жизнь"

Точнее сказать - что жизнь зародилась не позднее архея.

Конвекции в твёрдом и стратифицированном по плотности теле мантии быть не может (прочные связи). Мантия и кора одна целая среда, отличаются только плотностью и вязкостью, у коры плотность меньше на 10-30%, а вязкость больше на 2-3 порядка (в 100-1000 раз)

Температура в мантии растёт с глубиной равномерно, даже при жидком её состоянии для возникновения тепловой конвекции и преодоления скачков плотности нужны источники, повышающие температуру как минимум на 900-1000 градусов т.к. коэффициент теплового расширения пород 0.00001 на градус.

Обмен вещества в недрах земли идёт за счёт плюмов и диапиров, плюм, диапир это адвекция - восходящая струя обогащённая флюидом, поэтому менее плотная. Её подъём идёт только до пород равной или меньшей плотности плюма (пример - соляные диапиры). При подъёме на периферии в ограниченной области идёт погружение, замещая поднимающийся материал. При подъёме плюма выносятся высокотемпературные расплавы, которые прогревают породы коры при низких давлениях. Плюм может вынести вещество нижней мантии к подошве литосферы, у которой более высокая (на 3-5 порядка) вязкость, и сформировать линзу расплава. Размер линзы до 4000 км в диаметре, мощность около 100 км с температурой расплава 1800-2000°С. В ослабленных зонах, на контактах блоков коры, могу сформироваться магматические диапиры.

считалось, что астеносфера однородна и хорошо гомогенизирована благодаря конвективному перемешиваниюВспоминается как в выбросах вулкана обнаружилось вещество древнего тела поглощенного Землей во время ее формирования.

Короче, редукция подвела.

Новости: Минералогия

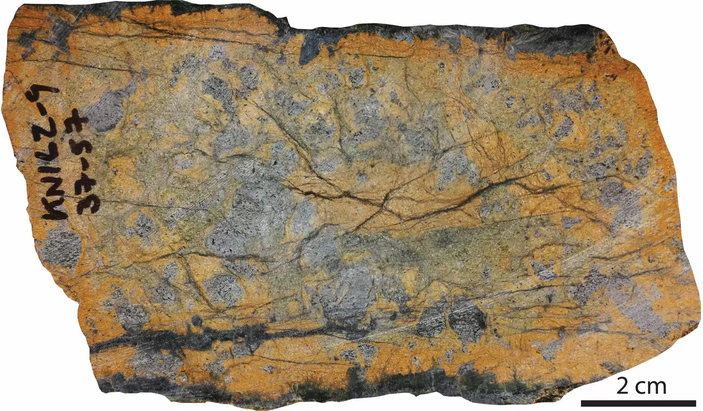

Рис. 1. Один из образцов абиссального перидотита, извлеченный при драгировании в районе Западно-Индийского хребта (SWIR, Southwest Indian Ridge). Эти породы датируются археем (~2,7–2,8 млрд лет назад), что крайне нетипично для океанического дна, поскольку самая древняя океаническая кора имеет возраст не более 200 млн лет. Одно из наиболее вероятных объяснений, заключается в предположении, что этот образец — фрагмент основания Капваальского кратона в Южной Африке. Фото с сайта eurekalert.org